国际视域下德国科学计量学影响力研究

李江波,杨 静,姜春林,陈 劲

(1.青岛大学 商学院,山东 青岛266100;2.大连理工大学 科学学与科技管理研究所暨WISE实验室,辽宁 大连116024;3.清华大学 经济管理学院;4.清华大学 技术创新研究中心,北京100084)

0 引言

所谓科学计量学,即科学学研究中的定量方面问题[1]。1961年,美国科学史学家普赖斯发表《巴比伦以来的科学》,并给这门学科奠定了基础,他对科学杂志、文献等进行统计研究,论证了科学知识指数增长律,提出体现科学文献半衰期的普赖斯指数[2],由此被认为是“科学计量学之父”。科学计量学自1961年萌芽以来,各国学者为推动其发展作了很多研究。其中,美国科学计量学学者在科学计量学奠基阶段的研究较为突出,使美国成为早期科学计量学国际研究中心,但在科学计量学发展阶段,欧洲各国研究者作出了很大贡献。1978年匈牙利科学计量学家布劳温等创办《科学计量学》杂志,1994年国际科学计量学与情报计量学学会(ISSI)在荷兰成立,迄今,科学计量学已经走过59个年头。很多研究者对于科学计量学发展规律产生了浓厚的兴趣,他们将焦点放在科学计量学研究上,在普赖斯之后,科学计量学在创新研究方面停滞不前,使得科学计量学进入反思阶段[3]。在《科学革命的结构》中,库恩[4]阐明科学变革和发展具有一定的规律性,在发展过程中,不同阶段展现出不同的特征。因此,本文研究科学计量学强国德国的科学计量学发展历程,旨在探究德国科学计量学特征和规律,以史为鉴,更好地促进科学计量学发展。

纵观德国历史,自1990年两德统一之后,度过了一段科技文化交融、差异磨合期,之后才慢慢恢复平静。因此,为了研究德国科学计量学国际影响力,本文选择1997年作为研究始年,2018年作为研究终年,将1997-2018年划分为两个阶段:1997-2007作为第一阶段,2008-2018作为第二阶段,从国家总体、机构、作者3个方面分析德国两个阶段国际影响力变化情况与趋势,以期了解德国科学计量学领域在国际舞台上的战略地位。

1 数据来源与处理

梁立明[5]指出,1979年创刊于匈牙利的《科学计量学》(Scientometrics)是科学计量学领域最权威的期刊,也是发表科学计量学论文最集中且数量最多的期刊,被公认为研究科学计量学领域发展状况的最佳样本。自创办以来,《科学计量学》始终坚持把发表科学学以及科学传播、科研政策领域的定量研究作为办刊宗旨[6]。因此,本文以Scientometrics作为文献数据来源。另外,由于科学计量学领域期刊众多,为了研究的整体性,进一步得到Scientometrics的施引文献,将Scientometrics及其施引文献总体作为研究分析数据。由于施引文献涉及学科领域众多,在检索时限定学科领域为与科学计量学关联程度大的计算机科学—交叉学科应用(COMPUTER SCIENCE INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS)、图书馆学与信息科学(INFORMATION SCIENCE LIBRARY SCIENCE)、计算机科学—信息系统(COMPUTER SCIENCE INFORMATION SYSTEMS)。

本文数据来自Web of science核心合集,为了方便数据清洗和处理,分为两个阶段进行检索。以第一个阶段(1997-2007)为例,具体检索方法如下:

第一步:在Web of Science的高级检索中以“so=scientometrics”进行检索,文献类型为Article,时间跨度为1997-2007年,得到1 082条文献记录。

第二步:用引文报告找到1 082条文献记录的施引文献,时间跨度为1997-2007年,文献类型为Article,学科类别同上,得到1 140条文献记录。

第三步:将前两步得到的数据进行合并,使用DOI的唯一性进行去重操作,得到第一个阶段的科学计量学研究文献,共计1 591条数据。

使用同样的3步骤检索第二个阶段(2008—2018)的记录,得到5 832条数据。将两个阶段数据加总,最终得到1997—2018年共7 423条数据。本文数据检索时间为2019年6月11日。为了便于问题研究,本文使用Python分别针对两个阶段文献记录的文献作者(AU)、关键词(ID)等信息进行数据预处理。

2 德国科学计量学发文量与总被引国际排名

1997—2018年,德国共发表了474篇科学计量学文献。图1以3年为一个评价期,将1997—2018年分为7个时间段,以折线图的形式展现了以国际平均发文量为基本衡量标准,德国、中国与美国在各时间段的平均发文量变化趋势。将德国与美国相比是由于美国科学家较早开拓了科学计量学相关研究,1984-2019年普赖斯奖获奖人数多达9人,这些获奖学者带动了美国及世界科学计量学发展,使美国成为科学计量学大国[7]。与中国相比,是希望反映中国与欧美国家在科学计量学领域的优势与差距。

1997—2007年第一阶段,德国在科学计量学领域的发文量为98篇。2008—2018年第二阶段为376篇。从图1可以看出,德国在第一阶段的发文量保持在高于国际平均水平上的稳定态势。与中国和美国相比,德国科学计量学发文量在第一个时间段(1997—1999)高于两国,但随着中美两国对科学计量学的研究不断深入,发文量分别在第二时间段(2000—2002)、第三时间段(2003—2005)被美中两国反超。对这一反超作出重大贡献的中国机构有清华大学、中国科学技术信息研究所、中国科学院、北京航空航天大学等机构。从第四个时间段开始,发文量呈现增长趋势,近10年快速增长,近5年进入高速增长期,但依然被中美两国甩在身后且差距逐年增大。

图1 德国、中国、美国、国际平均发文量变化趋势

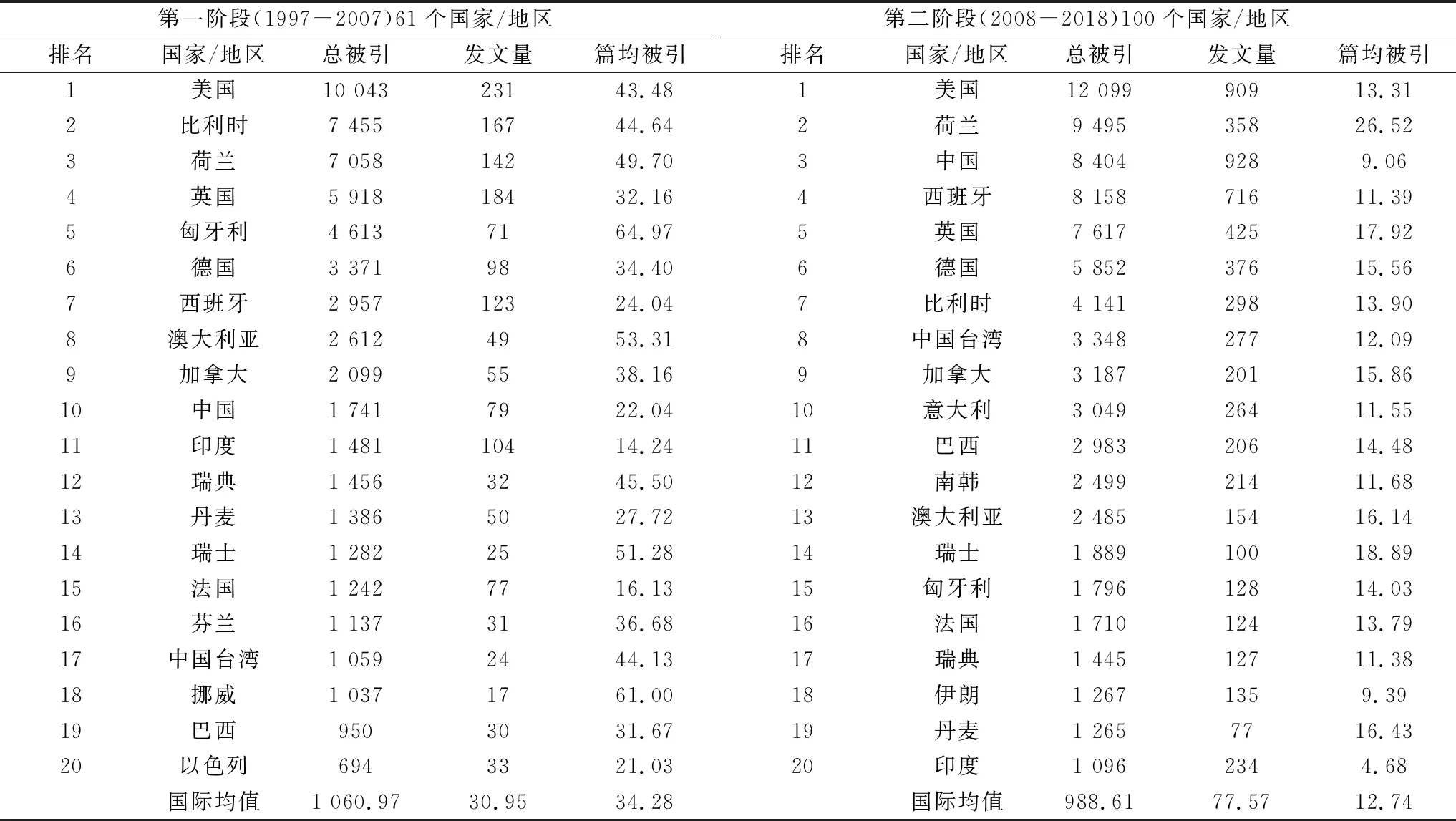

图2展现了德国科学计量学研究发文量与影响力在7个时间段的国际排名变化情况。表1展示了两个阶段科学计量学研究发文量与影响力排名在世界前20的国家。第一阶段,德国在科学计量学领域发表文献98篇,影响力排名第6,与中国相比,发文量虽然相差无几,但在国际影响力方面遥遥领先。对比发文量231篇,总被引10 043次,排名世界第一的美国,显然德国无法与其相比。比利时、荷兰、英国等欧洲国家更是势头强劲。此外,德国在发文量与国际影响力的国际排名有明显高开低走趋势。2008年进入第二阶段,虽然发文量与国际影响力都有显著提升,但依旧没有赶上科学计量学领域的强国美国,而且被后期迅速崛起的中国反超。综上,德国科学计量学在第二阶段的发展稍逊于第一阶段。

3 德国科学计量学研究的国际地位

3.1 第一阶段德国科学计量学研究的国际地位

第一阶段,共61个国家发文,国际平均发文量为30.95,平均总被引频次为1 060.97次,篇均被引频次为34.28次。之所以选择被引频次作为国际影响力的评价指标,是因为其反映了文献被认可程度,认可度越高,影响力越大。

为了直观显示变化情况,以战略坐标图为例进行比较。图中横轴表示各国科学计量学领域发文量(以1为起点),纵轴表示总被引频次(以1为起点),气泡面积表示篇均被引频次。横竖实线分别表示平均总被引频次和国际平均发文量,以此将战略坐标图划分为4个方阵:高产高影响力、低产低影响力、高产低影响力、低产高影响力。图3中所有气泡以总被引频次和离国际均值的距离作为依据划分为六大区域。

由图3可以看出,高产高影响力区域国家分布较为集中,低产低影响力区域国家分布较为稀疏。美国无论是发文量还是国际影响力均处于领先地位,欧洲老牌科学计量学强国荷兰、比利时、英国紧随其后,表现出强劲的势头。在此期间,中德两国也处于高产高影响力区域,但德国发文量、总被引频次、篇均被引频次总体略高于中国。挪威和瑞士虽为低产国家,但是国际影响力较高,在国际舞台上有一定的地位。对世界各国在这段时间的文献数据进行词频分析可知,世界各国在科学计量学领域的研究热点问题主要集中于科学(science)、指标(indicators)、影响(impact)、期刊(journals)等方面。

德国在这一时期的发文量为98篇,总被引频次为3 371次,篇均被引频次为34.40,总体处于国际排名第6位。由词频分析可得,第一阶段的研究主题为:科学(science)、国家(countries)、指标(indicators)、模式(pattern)、模型(model)等。这一阶段,德国同世界其它各国相比,同样重视对科学和指标的研究,而对于世界其它国家比较关注的影响和期刊研究,德国没有作出太多贡献。但德国比起世界其它国家更重视对国家、模式和模型的研究。

图2 德国科学计量学研究发文量与影响力国际排名变化趋势

3.2 第二阶段德国科学计量学研究的国际地位

2008年开始,越来越多的国家加入科学计量学研究领域,在这一阶段,共100个国家发表文献,国际平均发文量达到77.57,比前一时期增长了2.5倍,平均总被引频次为988.61,较前一阶段有所下降,主要原因是新进国家对科学计量学研究处于探索阶段,发文量低,被引频次低。篇均被引频次较上一时期也有所下降,是因为各国发文质量都有所提升,被引文献不再局限于老牌科学计量学强国。

德国在第二阶段略逊于第一阶段。发文量为376篇,是前一时期的3.83倍,总被引频次为5 852次,是前一时期的1.74倍,篇均被引频次为15.56次。中国在这一时期的发文量为928篇,是前一时期的11.77倍,总被引频次为8 404次,是前一时期的4.83倍。相较于中国快速发展,德国在第二阶段的发展较为缓慢。德国在这一时期的研究热点问题是科学(science)、影响(impact)、指标(indicatos)、期刊(journals)、网络(networks)等。

由图4可以看出,新进入高产高影响力梯队的国家有瑞士、伊朗、意大利等,这一梯队的国家大多来自欧洲。由此可见,在第二阶段,欧洲对科学计量学发展依然作出了很大贡献,拥有较高的国际影响力。对比前后两个阶段,以色列在国际舞台上逐渐有了一定的地位,芬兰仍然稳定处于国际均值的位置。世界各国在科学计量学领域的研究热点问题是科学(science)、影响(impact)、指标(indicators)、期刊(journals)、模式(patterns)、绩效(performance)等。这一阶段,德国与世界其它国家相比,最关注的研究问题基本相同,但德国更倾向于对网络的研究,而世界其它各国更倾向于对模式和绩效的研究。

表1 科学计量学研究国家与地区影响力排名(Top20)

图3 第一阶段科学计量学研究国际地位战略坐标(1997—2007年)

图4 第二阶段科学计量学研究国际地位战略坐标(2008—2018年)

4 德国科学计量学研究机构的国际影响力

作者在发表文章时,有时用机构全称,有时用机构缩写,且一个机构具有不同的名称和表达方式,故本文使用Python技术爬取所有机构数据,再进行数据清洗、去重、合并,统计两个阶段在科学计量学领域发表文献的德国部分机构(见表2和表3)。

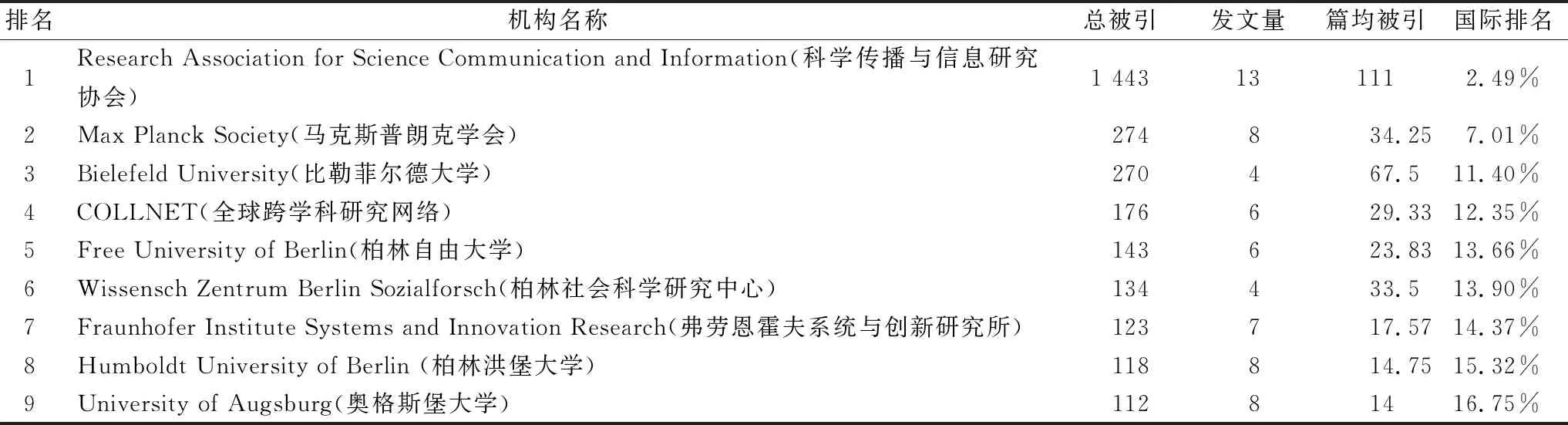

4.1 第一阶段德国科学计量学研究机构国际影响力

第一阶段国际上共有829个机构对科学计量学进行研究并发表文章,德国机构有35个。表2展示了德国部分机构,其中,科学传播与信息研究协会(RESEARCH ASSOCIATION FOR SCIENCE COMMUNICATION AND INFORMATION)一枝独秀,共发表文章13篇,总被引达到1 443次,是第二名的5.27倍,带动了德国科学计量学研究发展。对此作出重要贡献的研究者是沃尔夫冈·格兰泽(Wolfgang Glänzel),他于1993-2011年担任科学传播与信息研究协会主席,2011年卸任。关于这位学者的贡献,将在后文介绍。这一阶段,科学传播与信息研究协会的主要研究主题为科学(sciences)、协作(collaboration)、多边合作(multilateral co-authorship)等。国际影响力排名前5的机构是莱顿大学、匈牙利科学院、鲁汶大学、伍尔弗汉普顿大学、印第安纳大学。其中,莱顿大学、匈牙利科学院、鲁汶大学贡献了至少2位普赖斯奖得主。由此可见,欧洲国家对科学计量学的研究较为深入,集中了较多的世界顶尖科学计量学学者[8]。美国虽为科学计量学研究的开拓者,但随着世界科学计量学发展,近20年来,欧洲研究机构快速崛起,举办了较多高级别学术会议,例如ISSI国际会议以及STI会议,推动了欧洲科学计量学进一步发展。

表2 第一阶段在科学计量学领域发表文献的德国部分机构(1997—2007年)(Top20%)

4.2 第二阶段德国科学计量学研究机构国际影响力

第二阶段国际上共有2 985个机构发表文章,德国机构有144个,比前一阶段增加了4.11倍,发文量和总被引均有所上升。可见,德国机构在第二阶段的国际影响力普遍提升。这一阶段,国际排名前5的机构为:莱顿大学、马克斯普朗克学会、阿姆斯特丹大学、伍尔弗汉普顿大学、鲁汶大学。两个阶段排名第一的均为莱顿大学,由此可知,莱顿大学在科学计量学领域的研究保持全球领先地位,具有持久的活力。这一阶段,德国机构马克斯普朗克学会冲进了世界前5,为德国科学计量学发展作出了巨大贡献。

将世界前5%的机构以表3的形式展示。对比两个阶段数据,第一阶段科学传播与信息研究协会发文量为13篇,总被引频次为1 443次;第二阶段马克斯普朗克学会发文量为181篇,总被引频次为2 928次,排名第一的机构成长速度较快。总体来看,两个阶段都有一个领头机构一枝独秀,带领德国科学计量学发展。

第二阶段马克斯普朗克学会跻身世界排名前1%,排名进入前2%的机构有研究信息与质量保证所、弗劳恩霍夫系统与创新研究所、切姆尼茨理工大学,排名进入Top5%的机构有莱布尼茨研究所、杜塞尔多夫大学、不莱梅大学、海德堡大学。这一阶段,马克斯普朗克学会的研究热点问题为科学(science)、影响(impact)、相对指标(relative indicators)等。

表3 第二阶段在科学计量学领域发表文献的部分德国机构(2008—2018年)(Top5%)

5 德国科学计量学研究者的国际影响力

5.1 第一阶段德国科学计量学研究者的国际影响力

1997—2007年,国际上共有1 729位科学计量学研究者发表文章。表4列举了这一阶段德国科学计量学前10%研究者名单。其中,沃尔夫冈·格兰泽(Wolfgang Glänzel)发表的文章最具国际影响力,国际排名第一,总被引频次达到3 800,对德国科学计量学在国际舞台上的影响力作出了巨大贡献,并使科学传播与信息研究协会(RESEARCH ASSOCIATION FOR SCIENCE COMMUNICATION AND INFORMATION)成为在国际舞台上具有较高影响力的机构。沃尔夫冈·格兰泽是拥有德国和匈牙利两个国家国籍的学者,在此阶段任职科学传播与信息研究协会第一任主席。因此,在此阶段研究沃尔夫冈·格兰泽的学术成就及其对德国乃至世界科学计量学的影响,第二阶段不再赘述。

沃尔夫冈·格兰泽自1983年首次在《Scientometrics》上发表成果《Statistical R Eliability of Comparison Based on the Citation Impact of Scientific Publications》以来,截至2018年底,在《Scientometrics》、《Journal of Informatrics》、《Journal of Chemical Information and Computer Sciences》、《Journal of the American College of Cardiology》、《Information Processing & Management》等期刊上共发表220篇文章,基本集中于Infomation Science Library Science、Computer Science Interdisciplinary Applications、Computer Science Information Systems等3类学科领域,这也印证了本文为什么从这3个学科领域筛选文献。

在沃尔夫冈·格兰泽的施引文献中,引用次数较多的机构有西班牙高等科学研究理事会、鲁汶大学、莱顿大学、伍尔弗汉普顿大学、阿姆斯特丹大学、安特卫普大学、中国科学院、印第安纳大学等,涉及欧洲、美洲、亚洲国际知名机构。引用较多的作者主要有Thelwall Mike、Loet Leydesdorff、Lutz Bornmann、鲁索等,上述学者都是普赖斯奖获得者,这也印证了牛顿的“我看得比别人更远,那是因为我站在巨人的肩膀上”,即高水平研究更多地建立在高水平研究的基础上[9]。其次,沃尔夫冈·格兰泽与我国学者周萍、张琳合作次数较多,且合作研究主题主要集中于引文指标和h指数。格兰泽通过与中国学者合作,将国外科学计量学研究思想传入中国,推动了我国科学计量学发展。由于沃尔夫冈·格兰泽教授在科学定量研究中所作出的贡献,于1999年荣获国际科学计量学与信息计量学领域的最高荣誉——普赖斯奖。从2000年开始,其文章被引频次快速增长,从2000年的11篇到2018年的403篇,凸显了沃尔夫冈·格兰泽在科学计量学领域对德国乃至世界的引领作用。

表5列出了第一阶段德国高影响力前10论文名称,被引频次最高的是沃尔夫冈·格兰泽于2001年发表的《National characteristics in international scientific co-authorship relations》,被引频次高达359次,是德国在第一阶段发表的文献中,唯一进入世界前1%的文献,也是沃尔夫冈·格兰泽被引次数最高的文献。该文献描述了国际合作作者关系的国家特征,以及合著论文与纯粹国内论文之间的区别和联系[10]。

表4 第一阶段德国科学计量学研究者(Top10%)(1997—2007年)

表5 第一阶段德国科学计量学研究者的高影响力论文(1997—2007年)

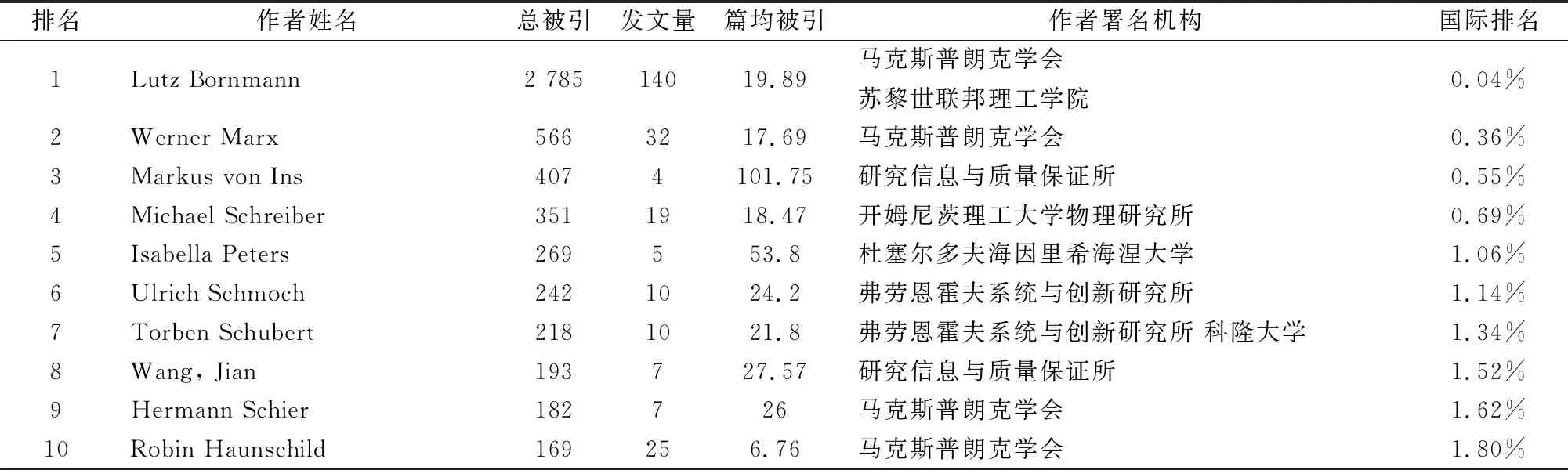

5.2 第二阶段德国科学计量学研究者的国际影响力

第二阶段,世界共有8 500名学者发表文章。沃尔夫冈·格兰泽发表的文章数量与总被引频次较第一阶段有所下降,总被引频次为862次,发文量为54篇。在第二阶段研究者的前2%中,国际影响力最大的是Lutz Bornmann,总被引频次达到2 321次,发文量为140篇,且为2019年普赖斯奖获得者。表3与表6对比看,在马克斯普朗克学会发表的文章中,77%为Lutz Bornmann所著。由此可见,马克斯普朗克学会能够进入国际排名的前1%,Lutz Bornmann功不可没。

Lutz Bornmann自1973年发表《Oscillatory Oxidation of Malonic Acid by Bromate 3.CO2 and BrO3-Titration》以来,截至2018年底,共发表文章300篇,比沃尔夫冈·格兰泽发文时间早,数量多,被引频次高,其研究兴趣主要包括研究评估、同行评审、文献计量学和替代计量学。Lutz Bornmann拥有顶尖的学术能力,迄今为止单独发表30多篇文献,还与多位科学计量学学者进行学术合作。其中,合作较多的有荷兰科学计量学学者Loet Leydesdorff和瑞士学者Hans-Dieter Daniel,与中国学者周萍[11]合作发表了《An overview of academic publishing and collaboration between China and Germany》,阐述了中德合作有助于提高中国高引用论文研究质量,为中国科学计量学发展作出了一定的贡献。此外,与中国学者叶鹰[12]合作发表了两篇文献,其中一篇从引文角度区分了科学中的“睡美人”和“聪明女孩”现象。将Lutz Bornmann近5年的160篇论文进行分析发现,其研究内容主要集中于替代计量学、机构、大学排名、科研绩效、优秀论文评价研究以及引文研究方面。其中,《The European Union,China,and the United States in the top-1% and top-10% layers of most-frequently cited publications: Competition and collaborations》阐述欧盟、中国、美国在最常被引用出版物中排名前1%和前10%的层次,通过比较美国、欧盟28国和中国在全球范围内的情况发现,在出版物份额方面,欧盟28国、美国和中国呈现出一种顶级动态。在所有论文最常被引用的前1%中,美国产出要高得多,且中国退出了精英地位的竞争[13]。纵观近5年Lutz Bornmann的研究成果,发现其使用参考出版物年度光谱学(RPYS)较多,对学者、研究机构的科研绩效评价较多,对指数、指标的研究较多。在第二阶段,德国科学计量学研究者发文质量总体有所上升,相比第一阶段,进入国际排名前2%的研究者增加了8名,有4位研究者进入了前1%。虽然发文总量相比中美两国落后,但是篇均被引仍然保持在较高水平。第二阶段德国科学计量学研究者高影响力论文如表7所示。

表6 第二阶段德国科学计量学研究者(Top2%)(2008—2018年)

6 德国科学计量学影响力提升的国际因素

德国科学计量学影响力提升包括内部因素与外部因素,其中,内部因素主要有沃尔夫冈·格兰泽、Lutz Bornmann所作的贡献以及德国对科学计量学研究的资金投入、设备投入等。外部因素是指国际因素,即国外高影响力学者和机构是如何推动德国科学计量学发展的。

6.1 第一阶段德国科学计量学影响力提升国际因素

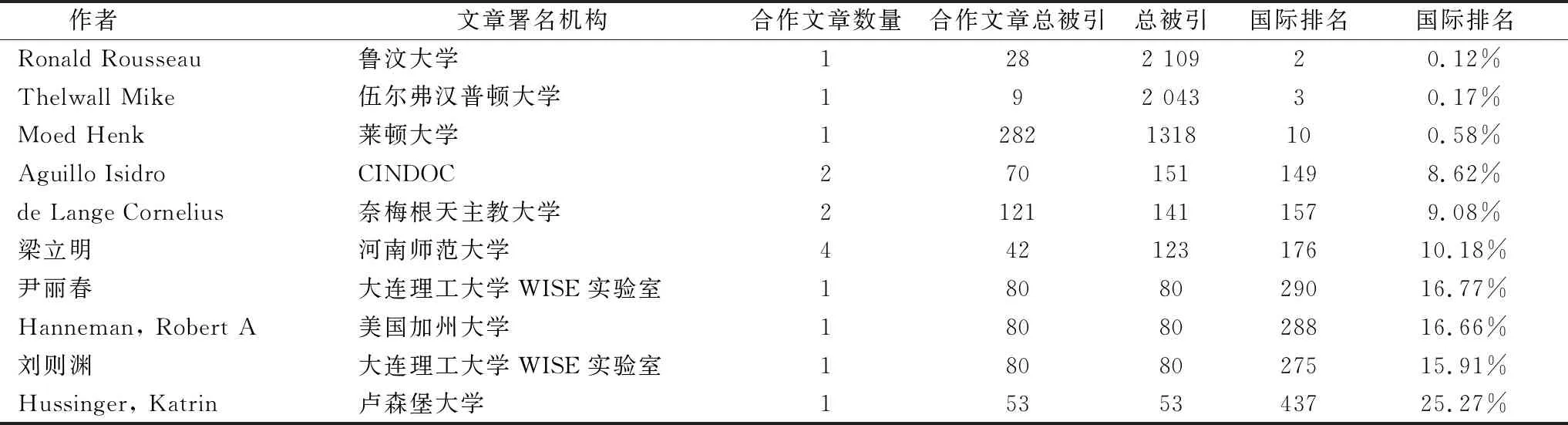

第一阶段,与德国科学计量学学者进行合作的学者有20位,表8列举出了其中的10位。合作发文数量最多的是河南师范大学的梁立明教授,共合作发表4篇文章,但总被引次数少,国际影响力较小。梁立明教授的主要研究领域是科技发展规律与机制、科学计量学理论与应用、科技管理与科技政策。该学者因《Rhythm Indicators for Measuring the Evolution of Science: Constructions and Applications》获得2007年度国际Emerald/EFMD杰出博士研究奖,也是首次获得该奖项的中国学者。Ronald Rousseau作为第一阶段与德国学者合作的最具影响力的国外学者,于2001年获得了普赖斯奖,对洛特卡定律进行了阐释与扩展,还发现了网络链接行为的幂指数规律。此外,与Egghe一起提出信息生产过程(IPP)理论,为研究情报科学领域各种集中现象构建了一个完整的分析框架。国际影响力较大的是莱顿大学的Moed Henk,虽只与沃尔夫冈·格兰泽教授合作发文一篇,但总被引频次达到282次,是合作学者中总被引次数最多的。刘则渊教授从事科学学与科技管理、技术哲学、发展战略学和发展经济学领域的科研工作,带领大连理工大学WISE实验室团队开拓了知识计量学与知识图谱研究的新方向,将中国科学计量学推进到一个新的发展阶段。第一阶段有3位学者进入国际排名前1%,与上述高水平、高影响力的学者合作,促进了德国科学计量学发展。综上,第一阶段,德国科学计量学学者与欧洲、美洲、亚洲的国际知名学者都有重要合作,国外高影响力学者将其先进思想和经验与德国学者相交融,从而推动了德国科学计量学创新发展。

6.2 第二阶段德国科学计量学影响力提升国际因素

第二阶段,与德国学者合作的国际知名学者越来越多,表9列出了前10位合作学者,他们均跻身世界前1%。合作发文最多的是阿姆斯特丹大学的Leydesdorff,共合作发表了37篇文章,总被引频次达到801次,是与德国学者合作最多的国际知名学者,国际排名第2,仅次于莱顿大学的Waltman,两位学者的国际影响力相差无几。在这10位国外学者中,来自莱顿大学的有3位,来自苏黎世联邦理工学院的有两位。其中,莱顿大学是科学计量学领域的顶尖大学,德国学者与科学计量学高水平研究机构莱顿大学学者合作,极大地推动了德国科学计量学发展。由表9可知,第二阶段,德国学者多与欧洲国家机构、学者合作,极少与美洲、亚洲国家合作,只与中国大连理工大学、河南师范大学有过合作。两个阶段相比,第二阶段德国科学计量学学者更倾向于与高水平、高影响力的国外学者合作,合作学者中跻身国际排名前1%的学者较多,合作质量更高,产出成果影响力更大,覆盖面更广,对德国科学计量学研究的宣传力度更大,从而促进其它国家和德国科学家合作,形成良性循环。

表7 第二阶段德国科学计量学研究者高影响力论文(2008—2018年)

表8 第一阶段与德国学者合作的部分国外学者(1997—2007年)

表9 第二阶段与德国学者合作的部分国外学者(2008—2018年)

7 结语

本文将1997-2018年德国科学计量学发展分为两个阶段,从国家、机构、研究者3个层面对发文量和总被引频次进行分析、比较。在22年的发展历程中,德国科学计量学在世界舞台上的影响力经历了由盛转衰再复兴的过程。中国的情况与之相反,1997—1999年发文5篇,2015—2018发文534篇,在科学计量学领域经历了高速发展过程,在国际舞台上迅速崛起,从低于国际均值到成为世界发文第一大国。

德国与国际其它领先国家相比,虽然世界顶尖机构和研究者较少,但是高水平学者沃尔夫冈·格兰泽与Lutz Bornmann对德国乃至世界科学计量学作出了巨大贡献,且获得了普赖斯奖。与第一阶段相比,第二阶段世界各国在科学计量学领域都取得了卓越成果,德国科学计量学领域在第二阶段的落后也警示其科学计量学的顶尖研究者应发挥带头作用,与国内外机构和研究者进行多次合作,共同发展、共同进步。德国多注重与亚洲国家合作,如中国、印度等科学计量学快速发展的国家。随着中国科学计量学研究者的不断努力,中国在科学计量学领域的研究引起国际广泛关注[14],大量研究成果走在世界前列。在中国科学计量学高速发展进程中,涌现出赵红州、刘则渊、梁立明、侯海燕、张琳等一大批国际顶尖研究学者,对中国乃至世界产生了较大的影响。但在研究德国普赖斯奖获得者的过程中本文发现,中国还未有学者获此殊荣,这也引发了学者们对中国科学计量学研究方向和研究深度的思考。国内学者应根据中国科学计量学发展实况,对30位普赖斯奖获得者的论文进行深度解读,找出自身差距,追踪国际热点,适当调整研究方向,通过科学布局、深入研究,以求达到质的提升,从而推动中国科学计量学发展。笔者期待,在不远的将来,中国学者也能获得普赖斯奖这一科学计量学领域的最高奖项。