沉积岩显微数字图像数据的获取与信息收集标准

胡修棉,赖文,许艺炜,张世杰,董小龙

1.南京大学地球科学与工程学院,内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,南京 210023

概 述

岩石是天然产出的具有稳定外形的矿物集合体,是构成地球上层(地壳和上地幔)的主要物质,是构成地球物质的基本组成。根据成因,岩石一般分为火成岩、沉积岩、变质岩三大类。对岩石的描述记录可以追溯到先秦时期的《山海经》。现代地质学的诞生也是始于200多年前赫顿(Hutton J,1726-1797)与莱伊尔(Lyell C,1797-1875)对岩石的描述与成因的“水火之争”。自Sorby在1880年将偏光显微镜引入岩石的研究中,诞生了基于岩石薄片的岩相学学科。岩相学研究在地质学研究中一直发挥着不可替代的作用,在分析测试手段大大发展的今天也不例外。显微镜下可以观察到许多前人看不到的岩石组成及其相互关系的现象,极大地帮助人类认识地球的规律与奥秘。通过偏光显微镜拍摄的岩石薄片照片称为岩石显微图像。

长期以来,科学家对岩石显微图像并没有形成统一的标准,迄今也没有统一规格的岩石显微图像数据库。科学家、科研团队或科研机构仅根据各自的需要和目标来拍摄少量的图像,置于学术论文或网络,作为科研成果的一部分或者展示材料。例如,英国地质调查局在其官网上就公布了不同岩石类别的少量的岩石显微图像。岩石显微图像数据库的缺乏,另外一个主要原因在于数字图像拍摄和存储的限制。随着近年来数字图像技术的大发展,大规模拍摄和存储岩石显微图像成为了可能且实用。越来越多的数字显微岩石图像随之产生,因而非常有必要统一这些图像的标准和处理流程,为今后岩石显微图像数据整合提供可能。

岩石显微图像专题数据集的建设目的是人机共用,既便于人类读取与使用,也利于计算机读取与利用。前者很好理解,科学家需要更多的数据集来开展对比研究,来用于教学与大众科普。后者是指伴随着图像技术和人工智能技术的蓬勃发展,基于显微图像的岩石研究成为了可能;实现这种研究模式的一个重要前提就是要求不同种类的、一定数量的数据集和统一的标准和信息录入格式,这样才能更有效地实现这些数据的有效整合。

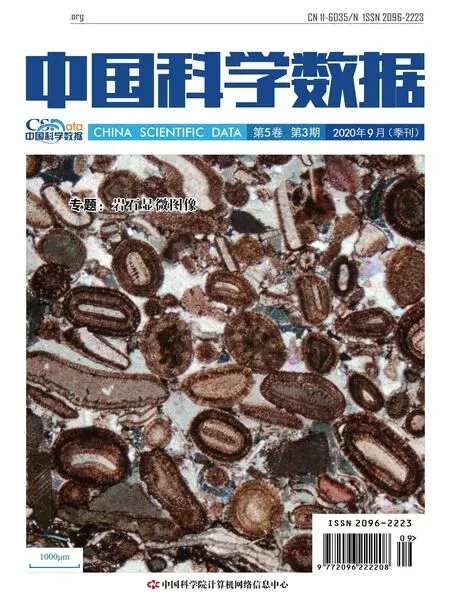

本数据集主要涉及沉积岩,本文主要研究讨论的也是沉积岩显微图像数据集的采集与处理标准(图1)。后续可依次建设岩浆岩、变质岩等岩石类型的采集与处理标准。

图1 沉积岩薄片偏光显微图像拍照和薄片鉴定主要流程示意图

1 岩石显微图像采集标准

1.1 岩石样品的采集与薄片制作

围绕某一个科学研究目标或者生产实践需求,首先对要采集样品的区域或剖面进行调研,选择出露层位齐全、岩石露头新鲜,并在区域上具有代表性的位置进行岩石标本的采集,其中岩石标本的尺寸以能满足切片和手标本观察需求为原则,一般不小于3cm×6cm×9cm。根据研究目标、岩层的厚度、岩性变化和沉积现象等,系统采集各种岩石样品。

岩石薄片通常由专业的地质服务公司或研究者本人依据岩石薄片标准制作流程,将岩石标本制成可以在偏光显微镜下直接观察的0.03 mm厚的薄片。

1.2 岩石薄片偏光显微照片的拍摄

选取薄片中具有代表性的视域,按照一定的放大比例拍摄单偏光和正交偏光照片至少各1张。若薄片内容复杂,一个视域难以表述典型特征,则可对多个视域分别拍摄单偏光和正交偏光照片。如果薄片中存在重要的岩石结构、构造等方面的特征,则可以补充拍摄这些特征视域,依次编号。编号的标准是:按“薄片编号”+“m”+“摄像视域的数字序号”+“正交光符号+或单偏光符号-”,其中 m表示显微图像,如编号为 16BK75的薄片拍摄的单偏光照片和正交光照片分别标记为16BK75m1-,16BK75m1+。

显微照片的放大倍数以客观表述薄片特征为原则,兼顾可识别重要的矿物颗粒、表述重要的结构信息等,每张照片中都加注比例尺,并统一放置于照片的右下角,单位为微米(μm),如图2。拍照时采用自动曝光和自动白平衡,使得肉眼观察和系统照片颜色尽量保持一致。显微照片的分辨率统一采用拍照系统的最高值,例如南京大学地球科学与工程学院光学显微镜室尼康偏光显微镜的摄像系统分辨率为4908×3264像素,图片统一保存为PNG或JPG格式。

图2 沉积岩薄片偏光显微照片示例

1.3 岩石薄片的基本信息录入

岩石薄片的基本信息填写内容见表1,主要包括样品采集处的行政区划的地理位置或GPS坐标位置信息,岩石样品所属时代与层位等。另外,岩石薄片基本信息记录中还包括了薄片所有者的姓名与工作单位,与这些薄片解释相关的出版文献 ID,以方便查阅与本数据集密切相关的学术论文,或联系薄片持有者开展未来的合作等。

表1 岩石薄片样品信息表(示例)

此外,岩石薄片本身还包含两部分信息:一是可重复观测的图像信息,例如薄片显微图像、以及上文介绍的岩石薄片的基本信息等;另一方面是人为判断或推断出的间接信息,例如每一个薄片的描述和定名,对于岩石薄片间接信息获取的主要参考标准和流程见下文。

2 沉积岩显微图像信息收集标准

2.1 沉积岩薄片的定名依据

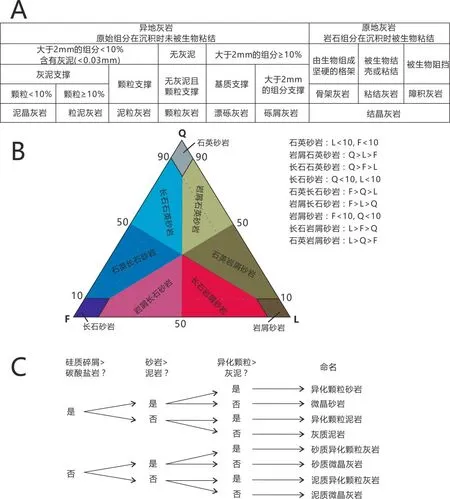

岩石薄片的鉴定首先需要依据薄片的观察结果,将其划分为不同的岩石类型(图3)。灰岩(表2)与砂岩(表3)等鉴定表中共有的“岩类”一项是指岩石类型包括“砾岩”“砂岩”“灰岩”“粉砂岩”“泥页岩”“白云岩”“蒸发岩”“硅质岩”“混积岩”等沉积岩大类(图3)。本专题的岩石类型以灰岩、砂岩为主,混积岩、粉砂岩、白云岩、泥页和蒸发岩等仅零星出现,因此,本专题设计的标准和录入表格主要是针对灰岩和砂岩等。

图3 沉积岩基本分类图

本专题中灰岩的命名规则,采用Embry和Klovan在Dunham(1962)[1]的基础之上所进行修订后的方案[2],主要根据岩石样品中的颗粒与胶结物含量、颗粒类型、支撑方式以及原地生物的粘结堆积方式进行命名(图4A)。

对于砂岩的分类命名,采用四组分分类法。首先采用简化的Garzanti(2016)砂岩分类命名法[3-4](图4B),根据石英、长石、岩屑相对含量关系,直接得到岩屑石英砂岩、长石石英砂岩、岩屑长石砂岩、石英长石砂岩、石英岩屑砂岩、长石岩屑砂岩6类砂岩的基本名称。对于石英、长石或岩屑特别富集的,再考虑其他两种成分的含量是否都小于10%,进一步确定石英砂岩、长石砂岩、岩屑砂岩;然后依据杂基含量是否超过15%,分为杂砂岩和(净)砂岩两类,例如石英(净)砂岩、石英岩屑杂砂岩等[4]。这种砂岩分类与定名标准不需要估算石英、长石或岩屑的具体含量,只需要判别三者之间的相对比例的大小,不仅容易使用,且大幅降低了人为因素产生的误差。

对于碳酸盐和陆源碎屑的混合沉积岩,则采用Mount(1985)提出的分类命名方案[5](图4C),即依据硅质碎屑颗粒、非碳酸盐泥、碳酸盐颗粒和碳酸盐灰泥4个端元含量的相对多少进行划分。

图4 灰岩(A)、砂岩(B)和混积岩(C)分类命名方案

2.2 灰岩薄片显微图像信息收集标准

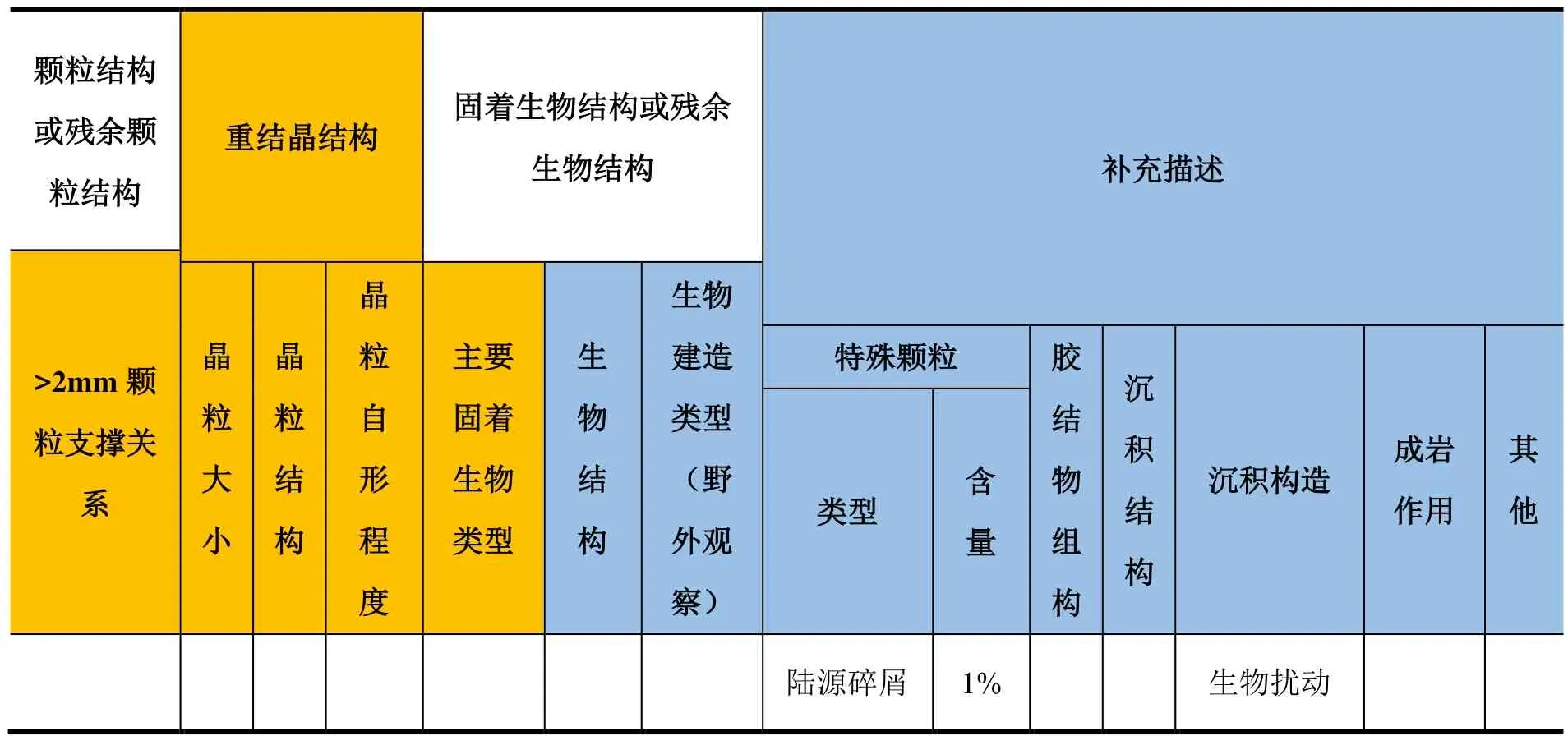

灰岩的鉴定表首先描述灰岩细分的类型(表2)。综合国际流行的Dunham(1962)分类方法[1],以及Embry和Klovan(1971)的补充分类[2],灰岩可分为异地灰岩(具颗粒结构)、原地灰岩(具生物结构)和结晶灰岩(具重结晶结构)三大类(表 3)。使用者可按照灰岩类型选择表头进行填写,如具有颗粒结构的异地灰岩仅需填写颗粒结构部分的表头(表2);具有生物结构的原地灰岩仅需填写生物结构部分的表头;具有重结晶结构的结晶灰岩要根据结构是否残余选择表头,对于没有结构残余的重结晶结构则只需填写重结晶结构表头。

表2 灰岩(包含混积岩)薄片鉴定表(示例)

续表2

灰岩中的颗粒粒径超过2 mm的颗粒含量估算是定名的必要条件。本专题中颗粒含量计算方法如下:>2 mm颗粒含量与颗粒总含量计算相互独立,颗粒总含量为样品中列出的所有类型颗粒含量总和;而>2 mm颗粒含量则是所有类型的颗粒直径大于2 mm的含量总和。例如某薄片中含有双壳碎片和有孔虫,双壳碎片总含量为20%,其中>2 mm的双壳碎片含量为5%。有孔虫总含量为25%,其中>2 mm的有孔虫含量为10%。那么颗粒总含量为45%,>2 mm颗粒含量为15%。

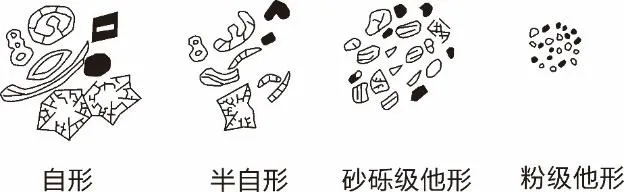

灰岩薄片鉴定表(表2)中“颗粒保存程度”一项的分类方案采用余素玉(1989)分类标准[6](图5),分为自形、半自形、砂砾级他形、粉级他形;“填隙物类型”则包括泥晶和亮晶,其中泥晶粒度采用Embry和Klovan(1971)灰岩分类方案[2]中的定义,即粒径小于0.03mm的方解石颗粒;“晶粒大小”采用曾允孚(1986)灰岩分类的标准[7];“晶粒结构”和“自形程度”采用Fridedman(1965)的标准[8];“生物结构划分方案”采纳Embry和Klovan(1971)灰岩分类中的方案[2](图4A);“生物建造类型”采用曾允孚(1986)灰岩分类[7]的标准(表2);“颗粒分选”采用Jerram(2001)的分类[9],得出在薄片中表示分选性的视觉比较器,包括分选极好、分选好、分选较好、分选中等,以及分选差5类(图6)。

图5 生屑颗粒保存程度判别标准[6]

图6 表示岩石薄片分选性的视觉比较器[8]

2.3 砂岩薄片显微图像信息收集标准

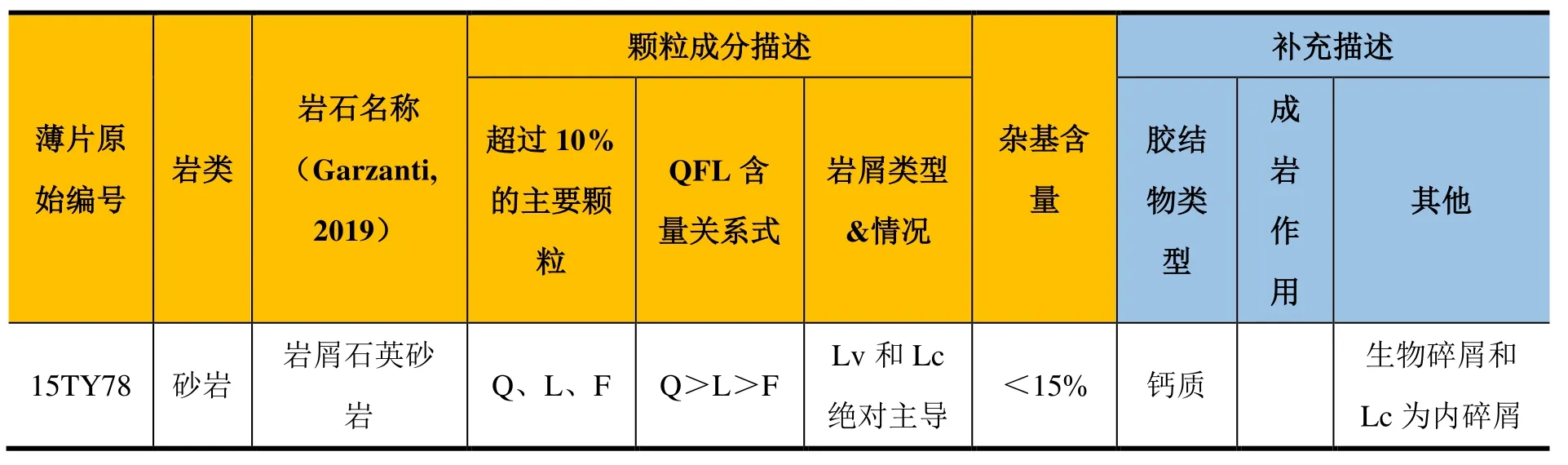

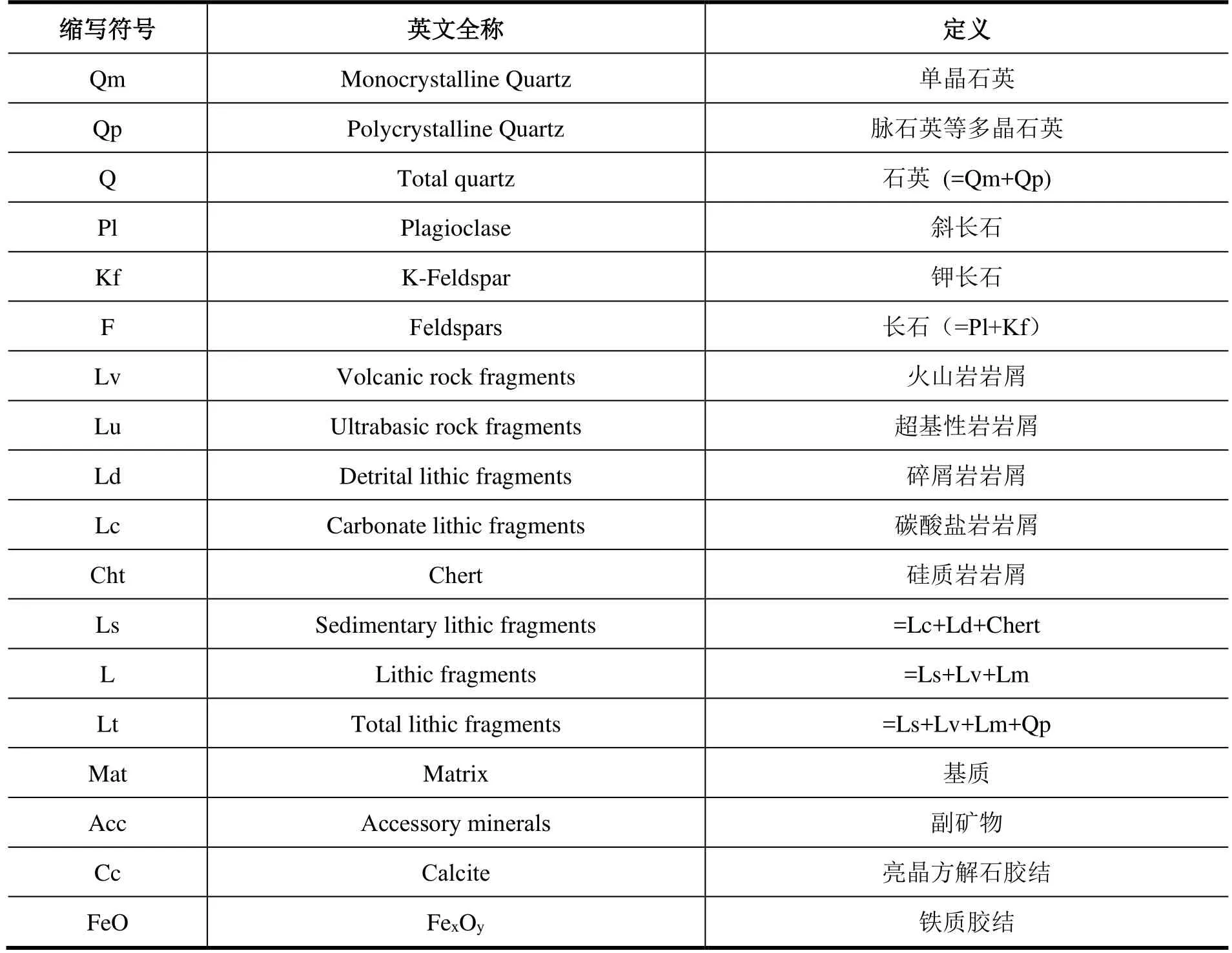

碎屑岩的描述主要侧重于碎屑组分(碎屑成分、相对含量等)、填隙物特征(杂基、胶结物等)、特殊的沉积结构、成岩作用等(表3);其中,容易因人而异的碎屑结构(磨圆度、分选性等)的判断信息暂时未收录,这部分信息未来可以借助图像技术技术,在显微图像上依据统一设定的标准进行读取。需要注意的是,砂岩薄片鉴定表(表3)中碎屑成分描述部分的“岩屑类型&情况”是填写显微镜下发现的岩屑类型及其在总岩屑中的占比情况,可以用岩屑代号(见表4)进行填写;“杂基含量”是指粒径小于0.03 mm的细小碎屑占显微图像视域的百分含量[4],只需判断是否存在和含量是否超过15%,包括“≥15%”“<15%”和“不适用”3种下拉选项;“胶结物类型”为选填项,碎屑岩中有可能出现硅质、钙质、铁质、黏土质等胶结物;“成岩作用”选填项则用于记录可能观察到的压实作用、压溶作用、胶结作用、交代作用、重结晶作用、溶解作用等沉积成岩现象;为了方便非砂岩薄片显微图像收录或补充描述,此表格专门设计了一项“其他”供学者进行补充填写。

表3 砂岩薄片鉴定表内容

表4 碎屑颗粒缩写代号参数表(修改自Ingersoll等[10])

2.4 混积岩薄片显微图像信息收集标准

这里的混积岩只考虑陆源组分和碳酸盐组分之间的混合过渡类型。陆源碎屑岩中的碳酸盐组分大于10%,或者碳酸盐岩中的陆源碎屑组分大于 10%才被称之为混积岩[5],故在混积岩的薄片显微图像信息收集标准中,必须既要客观描述其碳酸盐组分的特征,又要详实地记录其陆源碎屑组分的特征。在本次的标准制定中,推荐使用灰岩薄片的显微图像信息收集标准来对混积岩进行记录与表述,这样决定主要依据以下因素:(1)灰岩的图像收集信息标准中,对碳酸盐岩颗粒和胶结物都有较为详细的统一记录格式,可以满足混积岩中关于灰质部分的详细表述;(2)灰岩图像收集信息标准中的补充描述部分,提供了特殊颗粒的表头,不仅可以表述陆源碎屑的含量,还可以对胶结物、沉积结构、沉积构造、成岩作用及其他特征进行补充,可以满足陆源碎屑的一般描述;(3)由于碳酸盐岩的颗粒类型复杂,所以使用灰岩的标准比使用碎屑岩的标准对混积岩信息的描述更为便利和全面;(4)虽然混积岩在自然界和地质历史时期普遍存在,但其出现在碳酸盐岩剖面或者砂岩剖面中时,却又相对少量,如果将非常有限的混积岩专门挑选出来另建标准,也会给鉴定报告使用者带来麻烦。

对于混积岩的记录,首先需要在灰岩鉴定表的“岩类”一项中指明其为混积岩。然后可以根据混积岩分类命名方案(图4C)对混积岩进行详细命名。混积岩中的硅质碎屑颗粒、非碳酸盐泥、碳酸盐颗粒和碳酸盐灰泥4个端元的含量是定名的必要条件,因此必须参考灰岩的颗粒与胶结物描述原则进行详细记录。而硅质碎屑颗粒与非碳酸盐泥的表述,需要在补充描述部分的特殊颗粒的表头下,对陆源碎屑的含量、胶结物、沉积结构、沉积构造、成岩作用及其他特征(如岩屑组分等)进行记录。由于碳酸盐岩和陆源碎屑岩部分的鉴定内容已经在前面进行了详细的讨论,不再赘述。

2.5 数据的兼容性说明

本专题收录的岩石显微图像数据集以岩石显微图像集为主,兼有野外地质信息、岩石薄片信息、岩石剖面信息等数据集共同组成。相对完整的信息集能够全面展示岩石显微图像各方面的基本信息,这些信息也能有效地协助实现与其他类型数据集的关联或兼容。

本专题收集的高清岩石显微照片的格式很容易进行相互转化,依据计算机读取便利性、储存方便、科普教学等不同目的可以转化成各自所需要的图片格式。

此外,本专题数据集存在多个数据接口,能够很好地和不同领域的研究或应用进行关联,这种关联性的兼容将有利于数据集的推广使用。例如,包含的自然地理位置或GPS可以和大地构造研究或社会生产实践进行有效连接,而地层单元或时代等信息则可以和地质学基础研究进行连接。

3 潜在价值

这些标准虽然是基于砂岩和灰岩等常见的沉积岩类提出的,但这些标准可以为后面更多其他类型岩石、矿物、矿产等显微图像的统一格式与数据共享提供借鉴。

目前收集的信息是一手的原始数据。数据表中包含不同项目列的信息描述,依据这些收集的基本信息,便于对岩石显微图像集进行有效分类或筛选。

而地理位置信息以及薄片所有者等内容的提供,便于同行间开展进一步研究或者合作研究,这些数据的公开与共享将利于地学的交叉合作研究和深化研究。