青海省融入“新丝绸之路”现状、问题与建议

张兴年 吴英杞

摘 要:自《2018年青海丝绸之路经济带建设发展报告》以来,青海省提出要深度融入“新丝绸之路”,要将青海省打造成新丝绸之路的规划基地和重要支点。但青海省地处西部,经济水平相较东部地区落后,对外宣传明显不足。尤其在当下各省围绕“新丝绸之路”规划积极谋划的背景下,如何立足青海省实际情况,借力国家规划,使“新丝绸之路”成为推动青海省经济发展是摆在青海省学政界亟待面对的问题。本文将从经济产业、技术人才、资金、外贸四个方面进行讨论探索融入路径,提出从统筹规划,文旅产业先行,对接特色产业;借力“四通”规划,扩大贸易总量;协调民生与生态,重视风险研判寻求融入途径及支点,并进而借此观察青海省融入“新丝绸之路”之前景。

关键词:青海省;新丝绸之路;融入路径

中图分类号:G127 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2020)10-0027-06

2013年底习近平同志提出“一带一路”规划构想,为的是与世界各国共同发展,合作共赢。2017年10月党的十九大报告把“一带一路”建设作为经济建设和全方位外交布局的重要组成部分。“新絲绸之路”的提法是在“古丝绸之路”的基础上一个较为笼统的概念,主要是指“古丝绸之路”沿线的经济发展带,其概念的内涵与外延很广。地域上既包括陕、甘、青、宁、新;也包括川、滇、桂等。新丝绸之路经济带蕴藏着大量的自然、矿产、能源、土地、旅游等资源,亦被称为21世纪的规划能源基地。但是该区域交通不够便利,自然环境较差,经济发展水平与周围经济圈存在巨大差距。青海省作为青藏高原上的一分子,省内的“新丝绸之路”段是“古丝绸之路”青海道的基础形成的,是“一带一路”经济带在青海的延伸部分,共包括北、中、南三条线路。对于国家的“新丝绸之路经济带”规划,青海省亦当有一套属于自己的发展方案。

《2018年青海丝绸之路经济带建设发展报告》[1]提出,融入丝绸之路经济带建设,要建立与沿线国家交流合作的平台,在商业、文化旅游、特色农牧、资源、能源等领域寻找新的经济发展局面,把青海省打造成新丝绸之路的规划基地和重要支点。在“新丝绸之路”规划积极谋划的背景下,青海省如何立足实际情况,借力国家规划,使“新丝绸之路”成为推动青海省经济发展的强心针,是摆在青海省学界、政界亟待面对的问题。新时期青海省融入“新丝绸之路”路径有哪些?在融入过程中会遇到哪些风险?如何预防这些风险?未来青海省融入“新丝绸之路”的前景如何?为解决这些问题,首先就要考察青海省融入“新丝绸之路”的现状,从基础设施、文化产业到投资合作都有一些可喜的成绩,在这些实践中也存在新出现的问题,这也引导笔者对青海省融入“新丝绸之路”出现的问题梳理原因,本文将从经济产业、技术人才、资金、外贸四个方面进行讨论。总结以上,本文将对青海省融入“新丝绸之路”的现状、问题及其应对策略进行分析,并进而借此观察青海省融入“新丝绸之路”的意义。

一、青海省融入“新丝绸之路”现状

丝绸之路经济带作为国家规划,一直受到党中央和人民的高度重视,同时也备受国际的高度关注,青海省虽处与西北偏远地区,但是在很多方面,青海特殊的条件推动着“一带一路”的发展,带动着青海经济向前发展。在青海经济发展的过程中,政府是经济发展的规划规划、推动的服务者。客观上要求省政府职能转变、优化服务、提高质量,充分发挥政府职能。在人文交流方面;青海省根据地方特色,依靠与中亚、阿拉伯相似的民族宗教和风俗习惯,进行频繁的人文交流与合作,创造强有力的“软环境”。在合作开发方面;我省一方面加强区域合作,积极与周边国家和地区进行合作交流,另一方面加强产业间的合作、优化产业结构、延长产业链、加大产品升级。生态环境方面;始终坚持习近平总书记所提出的绿水青山就是金山银山的重要生态理念,始终以保护环境为前提,发展特色旅游业和绿色产品业。

(一)基础设施

基础设施的建设是促进地区发展的基本要素,也是衡量一个地区经济发展水平的标准,青海省青海的地理位置较为特殊,既不沿边,也不靠海所以必须完善内部基础设施建设,尤其是互联互通的交通建设是重中之重,也是发展青海经济的必要通道。“新丝绸之路”建设将合理规划交通线路和运输方式、大力完善交通设施建设政策、加大铁路、公路、航空、信息网络化建设,使我省基本形成了综合交叉的运输体系框架,有效推动青海省国民经济的快速发展。

(二)文旅产业

文化是一个民族的灵魂,国家兴不兴旺,就看文化繁不繁荣。青海作为一个多民族省份,独具特色的文化赋予了青海新的生命力,草原歌舞、藏戏、蒙古摔跤、藏族赛马等;每个民族各有其独特的歌舞、民居、服饰及婚俗等。借助新丝路开展文化交流活动,可以在不同层面促进各地区的友谊。文化的力量是潜移默化的,它是具有生命力的,它能架起人类交流的桥梁。各国家、各地区、各民族要时刻保持互相尊重,互相学习的态度来对待多元的文化。

(三)经贸合作

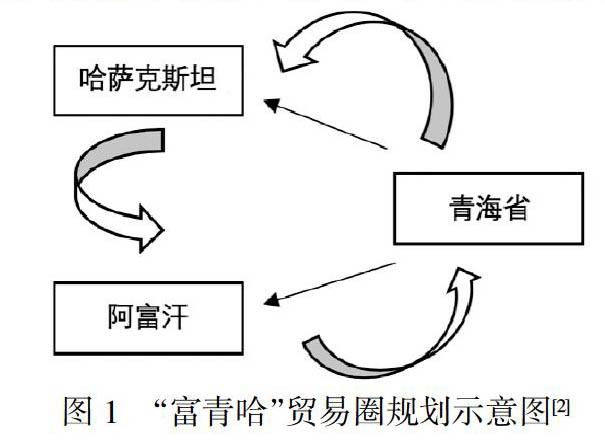

“新丝绸之路”沿线国家在地理位置和气候状况上大致相同,产业状况也大致相同。青海省结合自身的优势,开拓市场,在现代农牧业、藏医药研发业、新能源材料业、消费品业等方面具有很强的潜力。近两年,青海省深入推进“千万美元潜力企业培育计划”和“出口自主品牌培育计划”,不断改善自营商品进出口结构,扩大规模,全省对外贸易呈现回稳向好的良好态势。青海省在建设“新丝绸之路”与阿富汗、哈萨克斯坦于“光明大道”新经济规划构想达成对接共识,“富青哈”贸易圈(见图1)规划的落地,从而为青海省的对外出口打开大门,走上一条全新的贸易之路。

青海省所要走的“协同、绿色、创新、发展”之路并不是一帆风顺的,在这条路上会遇到诸多问题,但是也会有新的收获。传统观念中青海省一直发展农牧业,对新兴工业的发展速度跟不上市场和技术的更新换代的速度。那么青海省在融入丝绸之路的过程中就要被称作“是赐予青海最贵重的礼物”[3]新能源、新材料等清洁环保产品进行产业开发与利用,将资源优势转化为经济优势。

二、青海省融入“新丝绸之路”困境及原因

青海省地广人稀,人口居住特别分散,青海省的人口密度只占全国的4.7%左右,尤其是在牧区,山区等人口分布更为稀疏。加之地势的不平衡,使得青海地区交通不便,基础设施不完善、人才和技术短缺、信息技术不畅通、创新力量不够、资金短缺、产业对接难度大等问题都影响着青海融入“新丝绸之路”规划。

根据地理空间结构理论,地理空间结构功能所具有的经济和社会发展潜力的大小,最终会决定一个地区经济和社会发展的潜力大小。青海处于青藏高原,地势高,按河流狭长分布,因此,在发展方面也存在一定的不平衡性。高海拔地区交通不便,基础设施不完善、人才和技术短缺、信息技术不畅通、创新力量不够、资金短缺、产业对接难度大等这些地理空间功能较弱,直接都影响着青海融入“新丝绸之路”经济带步伐。

人口空间结构理论中,“人口空间结构”(Population spatial structure)是指人口的地理分布情况。包括人口的城乡分布及其比例、平原和山区分布及其比例等等。人口的空间结构与自然资源、生活环境以及经济发展状况均有极其密切的关系。”[4]青海省共有33个少数民族,少数民族人口已超过20多万人,占全省总人口的45.5%,各民族分布、习俗不同,造就了价值理念上的差异,在文化交融的过程中还存在一些宗教、语言等方面的问题。大部分藏族等少数民族相对于中东部来说,处于较闭塞、落后的状态,很大程度上制约了青海省经济平衡发展。

综上所述,青海省在深度融入“新丝绸之路”进程中有着明显的短板,亟待补齐:

第一,产业承载能力有限。由于地处三江源头,受国家规划调整、生态优先政策的影响,青海90%多的地区是禁止开发区和限制开发地区。2019年底,青海全省有39%的地方被认定为国家生态建设重点保护区域。正因如此,青海省内第一、第二、第三产业都不同程度地遭遇政策性限制,这在开采矿产资源、基础设施建设等方面体现得尤为突出,发展门槛较高。

第二,资源利用率低。青海省地广人稀,适合人类生产生活的地域却狭小,人地矛盾日益凸显。因生态脆弱,承载能力已趋极限,国家开始实施生态建设规划。从资源总体量上看,青海省的资源占有量位居全国前列,但由于地理、政策、交通、技术以及产业链难以延伸等因素制约,资源实际利用率低并且在市场竞争中不占优势,这也就是人们常说的拿金碗讨饭的现象[5]。

第三,经济增长模式陈旧。长期以来,由于青海省受地理环境等因素限制,出现了在新兴产业领域发展缓慢,传统农牧业创新发展模式推广困难的双重问题,严重制约着青海省的外向型经济发展之路。

三、青海省融入“新丝绸之路”路径及风险

“自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域”[6]。青海省积极融入“丝绸之路”建设中,在坚持生态保护优先,推动高质量发展,创造高品质生活的同时,要努力创新融入路径,打好提前量,研判并规避风险误区,这不仅是青海的使命与担当,更是发展青海经济、提升青海人民生活水平的重要路径,业已成为全省人民的共识。因此,如何把握好这一机遇,如何积极融入?如何将这一规划性步伐走好,如何将优势发挥到极致?都是对青海学政两界的智慧考验。

(一)融入规划分析,SWOT矩阵构造

本研究中的SWOT模型分析法,针对青海省在融入經济带时所面临的环境变量因素进行分析。其对于政策性问题的解决有相对合理性和实用性。青海省地处“丝绸之路”经济带的中间段,域内资源富集,具有很强的区位优势和良好的自然禀赋,以借力“丝绸之路”经济带建设的契机,变地理等不利条件为优势条件,发挥后发优势,政策倾斜优势,积极为青海省发展新时代新经济赋能。根据以上信息我们整理出青海省融入“新丝绸之路”的SWOT矩阵构造(见表1 SWOT矩阵构造)。

青海省融入“新丝绸之路”经济带,就是在基础设施建设、保护生态环境、发展开放型经济等方面利用好既有的优势和条件,或者创新理念,变不利条件为有利条件。消除地理行政区划分割、打破不同地区体制机制壁垒,探索实现对东部地区、境外国家紧密衔接的平台,与沿线地区国家深度合作,让市场机制在资源配置中发挥决定性的作用。青海省应重点关注三个方面的“融入”:

1.产业结构和出口。青海省经济结构需要进一步调整,根据SWOT规划优化原则,对进出口贸易中主体结构、产品结构、贸易结构和市场结构进行转型调整,转变与沿线地区外贸发展模式。依托城东经济开发区、格尔木工业园区、创业园等重点开发区或产业园区,统筹协调,尽早培育一批集生产和出口功能为一体、特色鲜明产业基地。

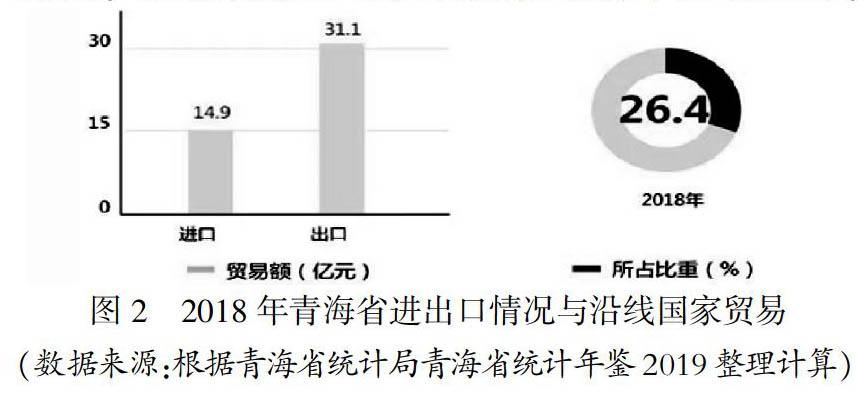

2.口岸建设。自2018年《青海省口岸发展“十三五”规划》和《“一带一路”青藏国际陆港建设研究报告》编制完成以来,为青海省口岸体系建设指明方向。保税物流中心运营规模和效率显著提升。2018年青海省进出口情况与沿线国家贸易额26.4亿元,其中出口贸易额占31.1亿元,占比84.9%[7]。(见图2)

今后以西宁市口岸、西宁航空口岸为中心,以曹家堡保税物流中心为依托,建设曹家堡综合保税区,发展青海现代物流业,改造提升兰新、青藏铁路物流等重要公路干道、航空等物流网络,最终实现“多点报关、口岸验放”的快速“大通关”模式。

3.对外贸易服务体系。青海省通过建立外贸发展促进机制,协调质检、海关、外汇、税务等服务部门的便利化水平。随着外贸服务体系的不断开拓,2013-2018年间,青海省对外投资力度增长迅速,从2013年的0.66攀升到2018年的4.56亿元[8]。(见图3)

(二)统筹规划,文旅产业先行,对接特色产业

青海省在融入“丝绸之路”经济带过程中,实行产业差别化政策。受国家对青海省的规划定位等因素影响,本省广大农牧区的第二产业遭遇政策性限制,这在很大程度上影响了第一、第二甚至第三产业的发展。青海省在“丝绸之路”建设中,融入的资源因此受到限制。所以,生态保护和资源开发利用之间的困境就需要各级政府统筹规划,调整思路找到融入经济带的介质。

1.文化牵线,跨区合作,开拓国际市场。如何在文旅融入中进一步挖掘和利用好这一资源呢?现阶段有一条重要的路径就是充分挖掘青海省与沿线国家和地区文化、民族习俗相近的优势,提升合作水平。具体而言,首先建立与“新丝绸之路”相关国家和地区的紧密联系,创建青海省与“新丝绸之路”沿线国家友好省(市州)关系,将举办经贸文化交流活动制度化,开启青海省与世界各地在经济、文旅、科技等方面的大门,其次充分挖掘青藏高原历史、民族文化资源,开展教育科技交流合作。

2.借力保护生态、“一优两高”规划。青海省是国家重要的生态安全屏障,是“三江之源”“中华水塔”“亚洲之肺”。习近平总书记多次强调“青海最大的价值在生态,最大的责任在生态,最大的潜力在生态”。基于对“三个最大”“四个扎扎实实”重大要求的深入落实和省情的再认识,青海省适时提出“一优两高”规划。从提出“生态立省”规划到“一优两高”,已形成“五大生态板块”,其中包括众多自然保护区、风景名胜区、森林、地质、湿地公园等各类保护地,勾勒出互相联系又独具特色的格局。

(三)借力“四通”规划,扩大贸易总量

青海省融入的“新丝绸之路”将开创不同传统发展方式的新开放模式,推动形成东西南北四个方向、陆海空网四位一体、“新丝绸之路”链接各地、两个引擎多点开花的开放局面。自2015-2018年,青海省连续出台多项政策方案意见,积极规划和主导引领,有力推进了融入“新丝绸之路”的步伐。

根据习近平总书记提出的“以点带面,从线到片,逐步形成区域大合作”的指导意见,为加快丝绸之路青海道北线、中线、南线建设,以“三线建设”统领,建成青海向西开放互联互通的综合交通网络,实现三线并举,共同发力,促进区域经济均衡发展和全面开放。

一是联通设施。《青海省2019年度推进“一带一路”建设重点工作分工方案》规划提出:由青海省发展改革委牵头负责交通网络的升级和完善。加快“1288”铁路网的建设进度,争取早日打通青海省向西、南两个方向铁路网络。同时推动民航基础设施建设,开拓青海省到“新丝绸之路”沿线国家和地区的航班航路,建立畅通的空中通道。二是畅通贸易。青海省设计规划陆港型物流枢纽承载城市——格尔木和商贸服务型物流枢纽承载城市——西宁,将“青海藏毯”“青海柴达木枸杞地”“青海穆斯林民族服饰及用品”推向世界,为青海省经济注入新的生命力和活力。同时青海省内交通当視融入国际陆海贸易新通道为重大机遇,推动青海省与渝、桂、川、宁等省市的共同建设基础设施为贸易疏通道路。三是融通资金。青海争取在民族文化等具有竞争优势的进出口传统主导产业,加快推动人民币跨境使用,加大金融支持力度。例如,在曹家堡保税物流中心(B型)试点进行进出口活动的企业推动跨境贸易人民币结算业务。通过发放股权债权形式帮助本土企业解决融资困难的问题。农村信用体系建设方面,快速推进小微企业和农村信用信息“库+网”建设进度,引导金融机构根据《绿色贷款专项统计制度》调整信贷方向。推动“四大普惠”综合发力,构建良好金融生态环境,提升金融服务能力,服务“新丝绸之路”金融需求。(见图5)

四是联通民心。青海省继续办好各项国际旅游交易会、国际旅游展的同时,继续开展“新丝绸之路”国家旅游宣传推广活动、继续组织省内旅行社、旅游商品等参加国家推介平台展示青海风貌。例如:2019年外交部向全球推介青海活动为契机,继续开展文化和旅游部“部省合作”项目,组织参加对外、对港澳台和省外交流合作,持续深化对外文化交流合作。(见图6)

总之,青海省以“新丝绸之路”建设为契机,借力“四通”建设,遵循共商共建共享原则,为走出去引进来提供新方案,助推陆海内外联动、东西双向互济的开放格局的构建。

诚然,变革的世界机遇与挑战同在,合作与冲突并存。值得欣慰的是我们自身在不断的发展和壮大,但同时我们也要看到在发展和壮大过程中出现的各种各样的风险和挑战。所以我们在“新丝绸之路”融入进程中,要时刻注意可能出现的各种挑战和风险,尤其要从以下几点注意:

1.外部分裂势力。新丝绸之路沿线国家,尤其是中亚各国其多为民族国家,民族关系相当复杂。某一国的民族关系处理不当,就能有可能造成民族极端势力的扩张从而导致青海省在新丝绸之路对外交往上的问题。青海省是一个多民族多宗教的地区,敏感的宗教问题容易引发冲突,要保护他们的宗教信仰的合理性和合法性,消弭由此引起的不稳定因素。暴力恐怖主义也是青海省在参与新丝绸之路时可能会遇到的危机,政府安全部门应及时研判制定预案。

2.沿线国家信任危机。因国情不同,容易出现对“新丝绸之路”规划的理解偏差或者发生利益冲突。基础设施的发展、生产合作发展、债务与经营方面都会存在一定的不愉快,国家利益是先决条件,共同利益是基础。在维护利益的同时会出现一些贸易摩擦。尤其是青海拥有颇多的稀土资源和矿产资源,更多的民众与社会团体对外国企业拥有当地能源与矿产资源开发抱有反对和抵触情绪。因此一定要树立共享意识与开发意识,同时注意保护生态环境。

3.国际博弈施压。在国际政治领域,国与国之间既合作又斗争。但“新丝绸之路”建设既不是古丝绸之路的翻版,也不是中国的“马歇尔计划”,它传递的是中国与沿线国家间的“和平、合作、发展、共赢”的理念是应对危机、促进全球经济发展的倡议。青海作为发展较为落后的内陆偏远省份,在地区合作方面应该时刻保持警惕性,时刻防范保护主义、单边主义、强国主义和霸权政治影响到青海的融入事业。

通过前文的分析,以“一带一路”高峰论坛为契机,青海省在党和政府的引导下,立足于全省结构调整的规划方向,积极融入“新丝绸之路”,加快介入经济带贸易与投资的良性互动中,充分发挥特色优势、比较优势、和后发优势,保持平稳的进出口贸易,使新丝绸之路经济带成为推动青海向西开放的主阵地和经济增长极。

四、前景展望

目前,中国正与“新丝绸之路”沿线国家一道,共商共建六大经济走廊建设。青海也抓住历史机遇,根据建设的总体布局安排,及时地融入“新丝绸之路”的建设中来,加快各项基础设施建设,开拓外向型经济发展新空间。可以说,青海融入“新丝绸之路”经济带具有广阔的前景和巨大的发展空间。

青海省融入新絲绸之路几年来,遇到了一些问题本文也提出了一些解决方案,基于前文的问题与解决对策,青海省融入“新丝绸之路”的路径可通过图7再予以总结。

青海等西部发展落后地区如何实现经济社会的充分发展,平衡发展是摆在学政两界的重要命题。新时期国家规划层面,适时出台“新丝绸之路”经济带规划,以带动青海、甘肃、新疆等西部落后地区,成为拉动地区经济社会发展的经济“增长极”。20世纪法国经济学家弗朗索·佩鲁的“增长极”认为:“经济发展是以不同强度在空间上呈点状分布,并按各种传播途径对整个区域经济发展产生不同的影响”[8]。这些点状分布的空间经济活动就是具有成长以及空间集聚意义的增长极。根据“增长极”理论,“新丝绸之路”规划对青海省的意义无疑是重大的,它是造福青海的一次难得的规划契机,让青海真正走出内陆,走向世界的平台和“快通道”。“新丝绸之路”规划对于青海省来说,既是机遇又是挑战,青海省的发展需要每一位中国人民的共同奋斗、需要国家政策、资金的支持,需要新一代年轻人乐观积极向上并勇于向困难发起挑战,怀着“中国梦”“青海梦”,为青海的“新丝路”事业撸起袖子加油干!

参考文献:

〔1〕何茂春,张冀兵.新丝绸之路经济带的国家规划分析[J].人民论坛·学术前沿,2013(12):6-13.

〔2〕房雨晨,丝绸之路经济带建设下青海省与阿富汗、哈萨克斯坦两国贸易研究[J].科技经济市场,2017(03).

〔3〕孙发平,杨军,戴鹏.2018年青海丝绸之路经济带建设发展报告[R],2019(01).

〔4〕青洽会指南——西宁市人民政府网www.xining.gov.cn.

〔5〕承继成.数字地球导论[M].北京:科学出版社,2000.

〔6〕[清]陈澹然.寤言二迁都建藩议[M].北京:商务印刷出版社,2001.

〔7〕青海省统计局,青海省统计年鉴2018.http://tjj.qinghai.gov.cn/nj/2018/indexch.htm.

〔8〕弗朗索瓦·佩鲁,李仁贵译,周一莎校.增长极概念[J].经济学译丛,2011(09).

(责任编辑 徐阳)

The Current Situation, Problems and Suggestions of Qinghai's Integration into the "New Silk Road"

ZHANG Xing-nian, WU Ying-qi

(Qinghai Nationalities University, Xining 810007, China)

Abstract: Since"The Report on the Construction and Development of Qinghai Silk Road Economic Belt in 2018"was published,Qinghai Province has proposed to deeply integrate into the"New Silk Road"and build Qinghai Province into a strategic base and an important fulcrum of the new silk road.However,as an underdeveloped region in the western part of Qinghai Province,limited by various factors,the economic ties with the eastern region are not close enough, the economic level is not high,and the external publicity is also obviously insufficient. Especially in the current background of the active planning of the provinces around the "New Silk Road"strategy,how to base on the actual situation of Qinghai Province,borrow the national strategy,and make the "New Silk Road" become a problem to promote the economic development of Qinghai Province is an urgent problem for the academic and political circles of Qinghai Province. This paper will discuss and explore the integration path from the four aspects of economic industry, technical talents,capital and foreign trade,and put forward that the integration of Qinghai Province into the "New Silk Road" can be observed from the aspects of overall planning,culture and tourism industry first,docking with characteristic industries, leveraging the "Four Links"strategy to expand the total volume of trade,coordinating people's livelihood and ecology,paying attention to risk research and finding the integration path and fulcrum Prospects.

Keywords: Qinghai Province; New Silk Road; Integration Path