中国式扶贫:基于政府主导的“三力统合”机制构建研究

周长鲜 段辉琴

[摘要] 改革开放四十余年来,中国扶贫脱贫事业取得了巨大成就。然而,自第二次世界大战以来,包括联合国在内的许多国际组织和发展中国家主导的减贫项目收效有限,有的甚至不得不以失败而告终,其主要原因就在于难以突破“贫困陷阱”中的“最后一公里”,这也成为许多发展中国家在减贫工作中所需要解决的重点难题。为此,本文基于甘肃省75个贫困县在减贫工作中的“三变”产业改革等实践探索,进一步总结提出了由贫困户的内在驱动力、市场的产业发展力和政府行政效能力构成的“三力统合”扶贫治理机制。从基层实践经验来看,该机制能有效促进地方政府在扶贫中的行政效能提升,有助于推动扶贫地区经济发展实现由救济式扶贫向开发式扶贫的有力转变,对国家贫困治理体系的长效机制构建具有重要的理论和实践价值,可将中国在扶贫事业中取得成功的积极有效经验上升为具有普遍价值的指导理论。

[关键词]脱贫攻坚;行政效能;政府主导;产业发展力;三力统合

[中图分类号] F124.7[文献标志码]A[文章编号]1672-4917(2020)04-0078-10

引言

长期以来,困扰着许多贫困地区经济发展的一个普遍问题就是政府行政效能低下,即大多数落后地区都存在着政府机构行政成本畸高、集体行动能力衰弱和公共产品供给不足等“政治贫困症”现象,而且是越落后的地区越容易滋生“悬浮型政权”“治理真空”等问题。早在2013年,习近平总书记在河北省阜平县专题调研中曾指出:全面建成小康社会,最艰巨最繁重的任务是在农村、特别是在贫困地区。贫困地区社会经济发展,不仅面临着政治、经济与社会如何协调均衡发展的问题,而且直接影响着我国社会经济发展和区域均衡发展的全局。特别是,目前对扶贫地区脱贫的考核主要是从经济指标的维度提出来的,造成许多地方在脱贫后又出现“治标不治本”“摘帽不退贫”和“退出又返贫”等损害减贫脱贫效果的问题,进一步凸显了在脱贫攻坚中要加强对基层政府及其工作人员进行“政治扶贫”的現实必要性。[1]

然而,要在计划期内完成各项具体指标所要求的减贫任务,相比于传统的政府职能履行而言,只限于公共事务管理这个狭隘领域的政府职能发挥已难以满足现实需要,而如何在脱贫攻坚中积极建构能推进各方力量有效协调的统合机制就成为现实必要。特别是,自第二次世界大战以来,包括联合国在内的许多国际组织主导的减贫项目收效有限,有的甚至是完全失败,其主要原因就在于难以突破“贫困陷阱”中的“最后一公里”,这也成为许多发展中国家在减贫工作中所需要解决的重点难题。为此,还需根据基层政府在减贫中所积累的政策和实践经验,进一步全面总结能具有普遍指导意义的扶贫治理理论。

一、关于政府主导的扶贫治理“三力统合”机制的提出

近年来,对扶贫治理理论的探讨已引起国际国内社会的广泛关注。在2019年,诺贝尔经济学奖得主就是基于对扶贫的理论和实践研究而摘得桂冠的。以印度地区扶贫实践为基础,基于对贫困者赋能的理论研究和对比实验,印度学者阿比吉特·班纳吉和法国学者埃斯特·迪弗洛通过对贫困人口最集中的18个国家和地区的系统调查和研究,提出了多年来绝大多数国家和地区的扶贫政策大多以失败而告终的残酷事实[2],并提出受援越多的穷人依赖性越强、外部援助很难发挥作用等减贫工作困境,引发世人对能够经得起检验的脱贫机制的持续探讨和研究。

(一)前期相关研究及其不足之处

目前,学术界关于县乡基层政府在扶贫中的动力及其效能提升问题研究,主要可归结为提升贫困户的能力机制说和政府官员的压力机制说两大流派。近年来,各派分别对若干扶贫地区的实践经验进行了较系统的研究和总结,积累了较丰富的案例和较好的前期研究基础。

一方面,从对贫困户赋能的机制来看,以阿马蒂亚·森为代表的学者通过社会选择和发展的实践经验比较,认为造成贫困的实质不是收入的低下,而是人的可行能力的低下,贫困的实质是贫困人口基本能力的剥夺和机会的丧失。[3]据此,能力贫困理论经常与人力资本投资理论相互结合,认为解决贫困问题的关键在于提高贫困者的人力资本投入水平。[4]然而,随着逆全球化的出现和社会经济发展速度的放缓,特别是高校毕业生就业难和高知失业群体的出现,以提升贫困者个人能力为主要依托的减贫理论也面临各种职业培训“结业即失业”等一系列社会治理难题的挑战。

另一方面,从政府工作人员的压力机制来看,以政府力量为主导,脱贫攻坚作为一项超常规的国家大规模动员项目,对县乡基层政府工作人员而言,需要在规定时期内在规定的地点完成规定内容的规定指标任务,尤其是在精准扶贫的要求下,使越到基层的扶贫干部所需要完成的规定性“精准动作”就越繁杂。特别是,通过“扶贫军令状”层层传递工作压力,而在扶贫领域形成了一定的倒逼机制,进一步加大了基层政府的工作难度和强度。对此,有关研究从宏观视角出发,通过对基层扶贫工作的高压现状进行体制溯源,分析了基层组织责大权小的历史成因,提出了压力型体制目标设置和激励强度对基层政府工作人员实际能力的影响。研究表明,适当的压力状态有助于扶贫工作健康持续地开展,而力度过大则会导致扶贫工作出现扭曲和失灵。[5]而且,作为行政链条最底端的基层政府在巨大的工作压力下,难免会出现对策性扶贫和策略性扶贫,甚至是虚假扶贫。[6]

总的来看,现有研究从贫困人群和政府两大主体出发,对扶贫问题提出了较深入的解析,在一定程度上可为扶贫、减贫和脱贫问题的解决提供可参考的方案。但是,还难以建立起普遍有效的减贫治理机制,仍需借鉴成功的扶贫实践经验以进一步系统总结研究。

(二)扶贫治理理论的提出及其特征

在中国,扶贫作为一项超常规的国家动员项目,使县乡基层政府在脱贫攻坚中的政府职能和工作内容都有了很大的拓展,尤其是在精准扶贫模式下的驻村帮扶和对口帮扶等减贫举措的实施,促使基层政府行政职能履行由传统“行政管理”向当代“扶贫治理”模式的转型。

相比于传统政府行政管理职能的发挥,基于治理理念的扶贫理论更加注重政府在扶贫中治理效能的整体提升,并呈现出以下主要趋势与特征:一是,扶贫治理的主体多元化。治理主体不再是政府一方,而是在全社会形成政府、市场组织、社会组织、社会公众等多方合作的主体网络组织。二是,扶贫治理的过程场域多元化。区别于传统的以家庭消费为主要内容的简单经济模式,扶贫治理更加强调要通过产业化社会分工而全面促进多种资源整合与市场协作。三是,扶贫治理的总体效应呈现多元化趋势。突破了传统单一的经济收入增长评判方式,扶贫治理的总体效应拓展到贫困人口减少及其贫困程度降低,以及社会发展的均衡程度提高等多个维度。

总的来看,基于治理理论的扶贫地方效能的提升,进一步凸显出对地方政府履职的能力和有效性的全面要求,不仅更加注重通过公私合作来加强制定和执行扶贫政策的能力问题,[7]而且强调地方政府对减贫计划实施和脱贫目标实现的职责担当,是对扶贫工作在技术理性和价值理性方面的有机结合。由此看来,基于政府、市场和社会互动的扶贫治理理论的提出,能够比较全面地反映中国的减贫实践和成功经验,具有强大的理论和实践生命力。

(三)基于扶贫治理理论的“三力统合”机制的提出

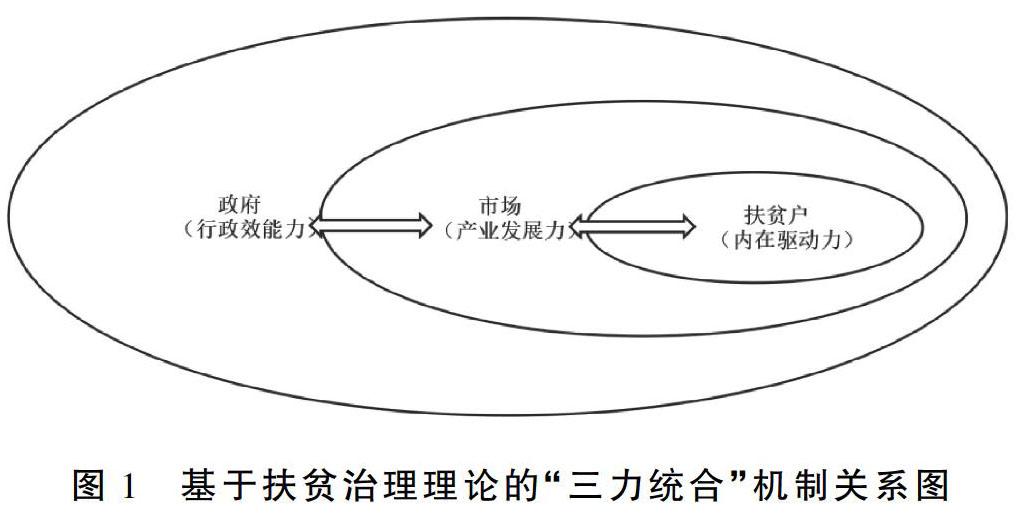

基于治理理论视野中的深度贫困及其治理框架,如何结合本地实际情况,有效整合贫困户、市场、企业、非政府组织等资源和社会力量而形成减贫合力,这是县乡基层政府在脱贫攻坚中所必须回答的问题。为此,基于扶贫县乡的成功实践经验,本文总结提出了一套以政府为主导的扶贫治理机制:即由贫困户的内生驱动力、市场的产业发展力和政府的行政效能力相互嵌套的“三力统合”系统(具体参见图1)。

(中)图题 图1基于扶贫治理理论的“三力统合”机制关系图

对此,下文将结合基层县乡的扶贫实践经验,进一步从贫困户的内在驱动力、市场产业发展力与政府行政效能力三个方面,以及各方力量的统筹协调等维度来进行系统阐述。

二、关于政府主导的“三力统合”机制建构的主要内容

在“三力统合”贫困治理机制中,以贫困问题的有效解决为核心,来自扶贫户、产业市场和政府等三方面的力量,分别从微观、中观和宏观层面形成一个系统的三级结构组织,这不仅是一种物理性的建构,更是形成了一种具有统合力的扶贫治理制度体系,而在横向和纵向维度形成一个相对严密的组织结构体系。一是,贫困户的内在驱动力。从基础的微观层面来看,对政府扶贫而言,通过贫困户个体脱贫“申请制”、培训教育等措施的实行,以使贫困户个体形成愿意和期望脱贫的内生动力。二是,产业发展力。从中观层面来看,由于扶贫中所进行的“村村通”基础设施建设、产业化经营企业以及信用合作社等中层组织机构的建立,使项目参与的龙头企业和社会支持力量进一步凝聚,而为减贫工作的顺利开展提供支持力量。三是,行政效能力。从广义的宏观层面来看,政府治理效能的提升能为产业投资和贫困问题的解决及时提供可靠的政治资源,而在党和政府的主导下为脱贫问题的有效解决提供多元协同治理方案。

(一)扶贫户内生驱动力:如何实现从“要我脱贫”到“我要脱贫”的转变

贫困户,往往被当作减贫工作中的一个被动变量,而容易忽视他们在整个减贫过程中的主体内涵与作用发挥。对此,诺贝尔奖获得者班吉纳和迪弗洛关于贫穷本质问题的探讨,其中最重要的发现就是人们对贫穷者的理解不够深入,认为在数万亿美元的重资援助下之所以仍难帮助穷人逃离“贫穷陷阱”的怪圈,其主要原因就是人们对穷人的认知和行为选择存在误解误判。[2]19据此,如果不能很好地引导贫困户自身的思想认识和行为选择,在贫困县、贫困乡(镇)政府主导的减贫模式下,越是强大的政府扶贫力量和减贫投入,反而越容易造成贫困户的冷漠甚至是抵制以及“假象减贫”等不良情况的发生。

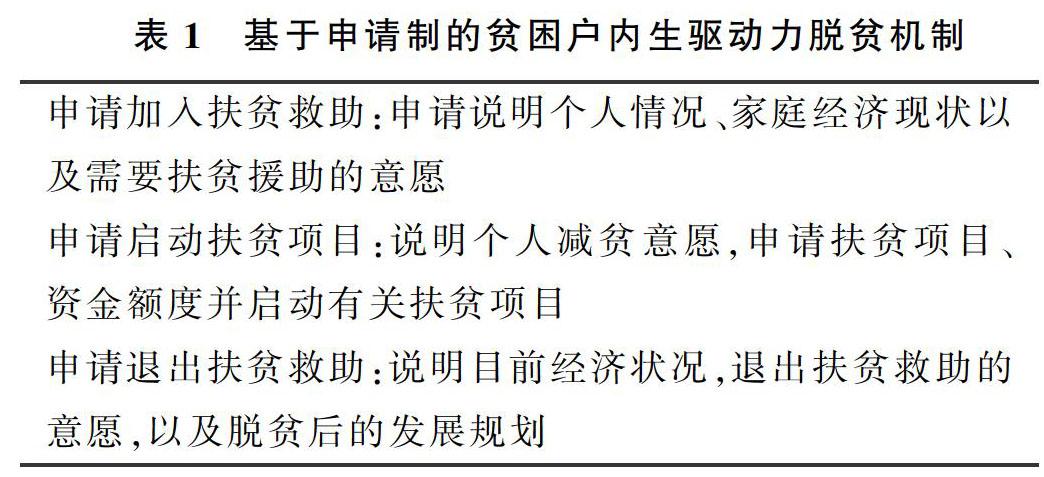

为了改变贫困户在脱贫过程中从上到下的被动局面,充分调动脱贫户个人和家人改善落后经济状况的积极性,而促进贫困户对脱贫内生动力的有效生成,从县乡政府扶贫项目实施的有效经验来看,一个相对有力有效的措施就是采取以贫困户“申请制”为核心的脱贫启动与闭合机制(具体参见表1),进而从思想和行动上使其实现由“要我脱贫”到“我要脱贫”的动力转变。

据此,从扶贫户的认定到减贫项目的开展再到退出贫困户实现脱贫目标,整个过程是以贫困户提交申请的方式来加以按步骤、按阶段推进的,并根据申请事项的不同,通过便民服务站、政府网站与公报以及社区(村)公示欄等方式接受公众的监督。在此基础上,基层政府部门同步做好减贫服务保障,通过对市场需求和贫困户个人及其家庭脱贫意愿的协调,有针对性地促进减贫项目的有效对接,为脱贫提供相关项目技术和资金支持。同时,各扶贫县乡以及贫困村都普遍采取了安排干部驻村帮扶的工作方法,以实现每个贫困村都有驻村工作队,每个贫困户都有帮扶责任人,并做到不脱贫不脱钩。这样,在内外驱动力的协同努力下,进一步保证地方脱贫的“两率一度”,即人口识别准确率、退出准确率、帮扶工作群众满意度的有效提升。

(二)市场产业发展力:如何推动扶贫实现由“输血”到“造血”的转变

帮助贫困人口通过发展农业生产提高收入、摆脱贫困是全球反贫困理论与实践的核心议题,也是中国开发式扶贫的基本路径。[8]自1986年以来,社会扶贫一直是中国减贫项目实施的主要力量,经过长期实践,已初步探索出一条具有中国特色社会主义特征的社会扶贫动员机制和多元扶贫主体共同参与的运行体系。[9]7-8其中,以发展贫困地区特色产业为手段进行的开发式扶贫常常被称为产业扶贫,其目标是通过发展地方产业,提高贫困群体自身发展能力,促进贫困地区人口脱贫致富。[10]当然,产业发展需要具备一定的前期基础和市场条件,但并非不可逾越的限制性条件。真正成功的产业扶贫应当是在一定的产业基础上,持续供应其所需的各类要素资源,并将贫困人口纳入产业发展全过程,受惠于产业发展成效,并自觉维持和创新产业发展。[11]这时,社会主义国家政府对市场能够发挥调控作用的优势就会得到发挥和显现。尽管产业基础薄弱,但是自2016年以来,甘肃积极探索“输血与造血结合、支援与合作并举”的扶贫道路,通过以产业合作为重点,与东部城市建立了“受援地提需求、援助方调研考察、东西双方合力支持”的合作模式,促进了东部科技成果和优势资源与西部地区特色产业发展技术需求的无缝对接和优势互补,进一步增强了贫困地区发展的技术支撑能力。[12]

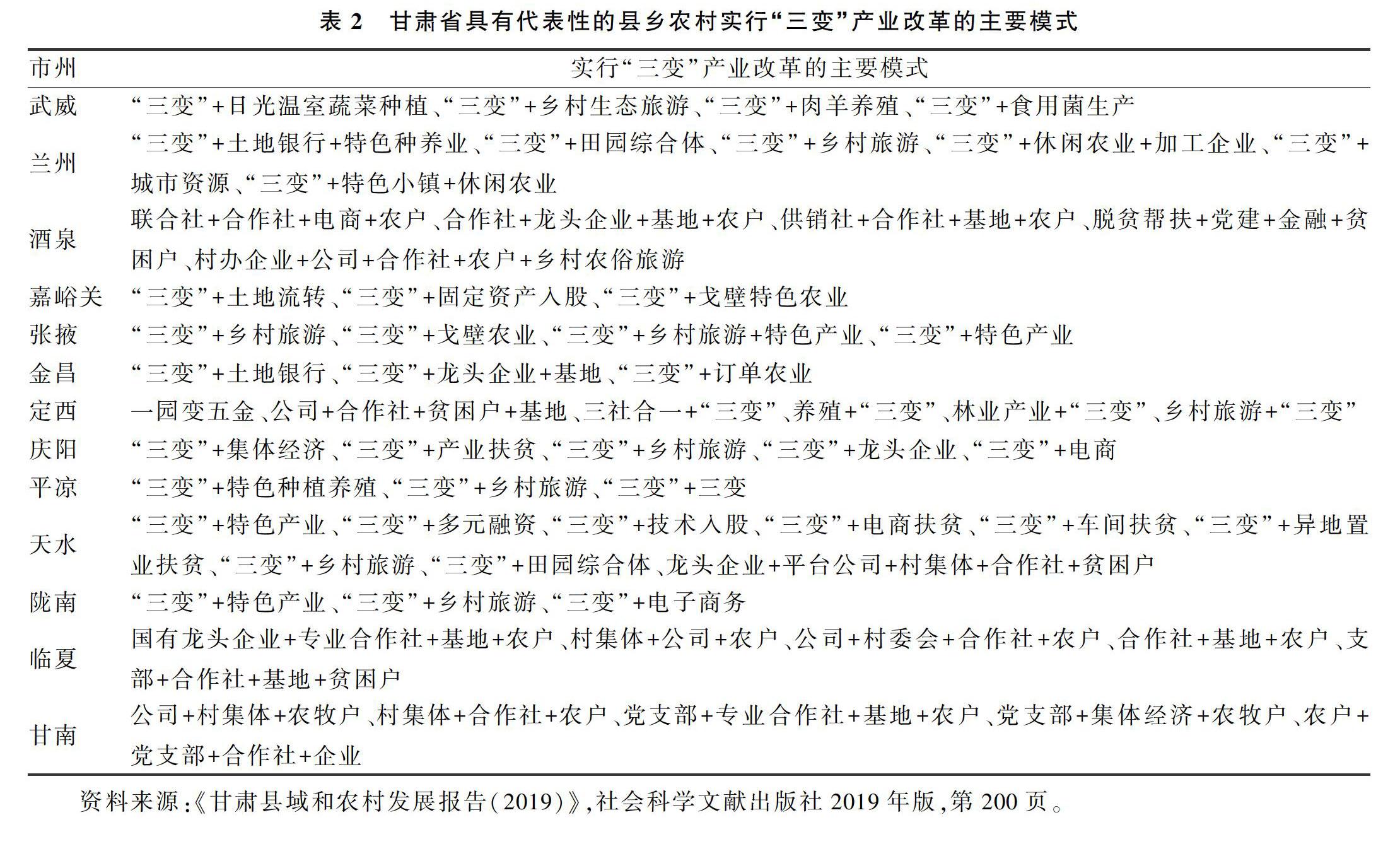

从国家政策布局来看,“发展产业脱贫一批”也是国家精准扶贫战略实施的重要途径。《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》《“十三五”脱贫攻坚规划》和《贫困地区发展特色产业促进精准脱贫指导意见》等政策文件,均对发展产业促进脱貧进行了部署,明确提出要通过扶贫龙头企业、农民专业合作社和互助资金组织,带动和帮助贫困户发展生产。2017年一号文件明确提出,鼓励开展资源变资产、资金变股金、农民变股东等“三变”改革,以增强集体经济发展活力和实力。自党的十八大以来,在精准扶贫基本方略的指引下,甘肃各贫困县乡积极开展产业扶贫的丰富实践,探索出多种适合地区区情、能有效解决地区产业发展问题,并可有效带动贫困地区经济社会发展的产业扶贫模式(具体参见表2)。

实践证明,各扶贫县乡通过多种模式的产业发展,形成了“企业+”直接带动模式、“三变+”资产收益模式、“沿海+”就业创收模式和“文旅+”产业混合带动模式等产业改革的有效模式,打破了原先以家庭成员消费为导向的低效率的自然经济封闭状态,通过社会分工和市场经济建立起较有效的社会协作机制。更重要的是,以产业扶贫为依托,政府可有效统筹对社会的动员能力和资源调控能力,从而可及时有效吸纳社会力量参与扶贫,有利于适时建构起政府与社会合力推进减贫的工作格局。

(三)基层政府效能力:如何实现由“管理者”向“治理者”的角色转换

中国的贫困治理由政府主导,但并不意味着只能依靠政府。的确,相比于其他国家的扶贫战略安 (中)表题 表2甘肃省具有代表性的县乡农村实行“三变”产业改革的主要模式市州实行“三变”产业改革的主要模式武威“三变”+日光温室蔬菜种植、“三变”+乡村生态旅游、“三变”+肉羊养殖、“三变”+食用菌生产兰州“三变”+土地银行+特色种养业、“三变”+田园综合体、“三变”+乡村旅游、“三变”+休闲农业+加工企业、“三变”+城市资源、“三变”+特色小镇+休闲农业酒泉联合社+合作社+电商+农户、合作社+龙头企业+基地+农户、供销社+合作社+基地+农户、脱贫帮扶+党建+金融+贫困户、村办企业+公司+合作社+农户+乡村农俗旅游嘉峪关“三变”+土地流转、“三变”+固定资产入股、“三变”+戈壁特色农业张掖“三变”+乡村旅游、“三变”+戈壁农业、“三变”+乡村旅游+特色产业、“三变”+特色产业金昌“三变”+土地银行、“三变”+龙头企业+基地、“三变”+订单农业定西一园变五金、公司+合作社+贫困户+基地、三社合一+“三变”、养殖+“三变”、林业产业+“三变”、乡村旅游+“三变”庆阳“三变”+集体经济、“三变”+产业扶贫、“三变”+乡村旅游、“三变”+龙头企业、“三变”+电商平凉“三变”+特色种植养殖、“三变”+乡村旅游、“三变”+三变天水“三变”+特色产业、“三变”+多元融资、“三变”+技术入股、“三变”+电商扶贫、“三变”+车间扶贫、“三变”+异地置业扶贫、“三变”+乡村旅游、“三变”+田园综合体、龙头企业+平台公司+村集体+合作社+贫困户陇南“三变”+特色产业、“三变”+乡村旅游、“三变”+电子商务临夏国有龙头企业+专业合作社+基地+农户、村集体+公司+农户、公司+村委会+合作社+农户、合作社+基地+农户、支部+合作社+基地+贫困户甘南公司+村集体+农牧户、村集体+合作社+农户、党支部+专业合作社+基地+农户、党支部+集体经济+农牧户、农户+党支部+合作社+企业 (中)表注 资料来源:《甘肃县域和农村发展报告(2019)》,社会科学文献出版社2019年版,第200页。

排而言,政府在中国减贫中发挥着决定性的作用,政府主导是中国减贫中最重要的特点和经验之一。但由于经济贫困对政治贫困所造成的连锁反应,许多在经济方面贫困的县乡地区普遍存在着“政治贫困症”——由于基层乡村干部得不到适当的业务和工作能力锻炼,且受传统行政模式路径依赖的影响,使一部分工作人员形成了依赖上级“指挥棒”、研判和工作效能低下等问题。而贫困治理工作本身又具有多样性、动态性和复杂性等特征。因此,在政府的主导下,还需将扶贫与扶志、扶智等各方面工作全面结合,积极构建起多元共治、多方联动的大扶贫格局。

2015年11月,习近平总书记在扶贫开发工作会议上强调,要解决好“怎么扶”的问题,并初步提出了要实施“五个一批”工程“五个一批”具体是指:一是发展生产脱贫一批,二是易地搬迁脱贫一批,三是生态补偿脱贫一批,四是发展教育脱贫一批,五是社会保障兜底一批。。2016年11月,《“十三五”脱贫攻坚规划》进一步细化实化了产业发展脱贫、转移就业脱贫、易地搬迁脱贫、教育扶贫、健康扶贫、生态保护扶贫和兜底保障等七大扶贫重点任务,也确定了企业单位、工程建设以及教育等部门共同参与贫困治理之中。2018年6月,习近平总书记对脱贫攻坚工作作出重要指示:“调动社会各界参与脱贫攻坚的积极性,实现政府、市场、社会互动和行业扶贫、专项扶贫、社会扶贫联动”。[13]由此,推动形成了由政府主导、促进市场和社会参与扶贫的多元协同架构。其中,从政府的角度来看,通过政策制定和战略规划,通过对企业和社会力量参与扶贫提供更加开放互惠合作的机会,可有效加强服务能力建设和服务平台建设;从社会力量的角度来看,通过积极引导资金、技术、知识等方面的资源向乡村汇集,可进一步比较便捷地实现联村共建和结对帮扶;从企业的角度来看,通过扶贫地区的政策和资源支持,不仅可有效降低自身的经营和运营成本,也可为地方经济发展提供必要的助跑。由此,在整体上形成由政府、企业和社会以及贫困户共同建构的贫困治理的合力效应。

此外,在地方实践中,从贫困治理的视角出发,通过积极发挥党的领导和政府主导的双重作用,许多地方探索出依法治贫、职能部门负责制和干部任用“逢提必下”制等多种举措,并通过项目本地化的对接与落实,促进政府由“管理者”向“治理者”的角色转换,进一步探索形成了由中国共产党领导的贫困治理的有效机制。

三、以政府为主导的“三力统合”扶贫机制建构的主要体制特征

脱贫攻坚不仅是对国家经济发展能力的检验,更是对国家政治发展能力的重要考验。自新中国成立以来,党和国家领导人一直将扶贫脱贫作为一项政治任务,并将贫困、富裕问题与社会主义制度联结在一起。[9]9习近平总书记曾深刻地提出:“如果贫困地区长期贫困,面貌长期得不到改变,群众生活长期得不到明显提高,那就没有体现我国社会主义制度的优越性,那也不是社会主义。”[14]5脱贫攻坚作为一场必须打赢打好的硬仗,是我们党向全国人民做出的庄严承诺。党的十八大以来,各省区市党政一把手向中央签军令状的,只有脱贫攻坚这一项工作。[14]51在党的领导和政府主导的协同作用下,脱贫攻坚不仅成为检验干部的最好方式之一,也成为培养干部的最好手段之一。尤其是通过驻村帮扶等制度的实践创新,为突破“贫困陷阱”实现脱贫攻坚打通了“最后一公里”,成为中国式扶贫机制构建中最关键的力量。

(一)依法治贫:为扶贫工作的顺利推进提供坚强的法治和监管保障

根据脱贫攻坚战略与政策体系规划,党中央明确要通过严格的制度来要求和监督基层工作干部,以确保扶贫和脱贫工作的有序顺利推进。为适应全面从严治党、培养锻炼基层干部和领导干部的需要,中共中央办公厅、国务院办公厅还先后制定了《省级党委和政府扶贫开发工作成效考核办法》(2016年)、《中央定点单位扶贫工作考核办法(试行)》(2017年)等一系列的政策法规。并且,考核工作由国务院扶贫开发领导小组组织实施,考核结果向党中央、国务院报告。[14]112

在具体的实践工作中,有许多地方通过派驻纪检组、审计监察等方式进一步丰富和完善了扶贫的依法监管方式。由于扶贫涉及大量的资金与社会资源的使用和监管,这使得依法治贫尤为关键。为确保减贫工作的顺利进行和扶贫资金的有效使用,在甘肃武威等地的扶贫县乡,探索性地建立扶贫资金惩戒约束机制,这不仅可对扶贫攻坚中认识不到位、效果不明显的县级党政主要领导和分管领导进行组织调整与问责,而且对完不成阶段性扶贫任务、在扶贫工作中弄虚作假的领导干部,可根据有关管理规定给予惩戒性处理。从扶贫实践来看,根据在武威等地所建立的扶贫惠农资金监管情况的反馈,可看到许多贫困村对扶贫资金的使用仍存在违法套取、违规分配和虚假冒领等问题,反映出对扶贫资金的使用和监管进行依法规范的必要性和任务艰巨性(具体参见表3)。有研究表明,村庄精英、人情因素和地方规则扭曲贫困识别过程从而诱发精英俘获,扶贫腐败是贫困治理中会长期存在的问题。[15]为此,还需加强经济责任审计和加大责任追究力度等方式,对严重损害国家和群众利益、浪费资源造成恶劣影响的,视情节轻重给予组织处理或党纪政纪处分,触犯法律的进一步追究法律责任。

(二)职能部门:签订责任书确保扶贫工作的有序推进和如期完成

在政策和实践层面,扶贫开发工作不仅是扶贫部门的一项专门工作,也是牵涉各级各类政府职能部门的一项系统工程。改革开放以来,中国国家贫困治理体系和治理能力日趋完善,在专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫等领域都形成了一些行之有效的扶贫经验。其中,基于“条块式”的国家职能部门设置与划分,以扶贫所遇到的“问题类型”为基础,形成了基于职能部门的基建扶贫、教育扶贫、医疗扶贫和社保扶贫等多元扶贫种类。而且,在省级职能部门对口扶贫方案的基础上,所辖各县也会出台相关的方案,进一步加强对职能部门的扶贫要求与考核。以渭源县为例,曾出台《渭源县县直部门精准扶贫业绩考核评价办法》,对承担精准扶贫重点任务的县财政局、县人社局、县委组织部、县工信局、县扶贫办等20个单位和全县148个县直及省、市驻渭双联扶贫单位进行扶贫业绩考核。并且,扶贫办与各职能部门的主管领导签订精准扶贫精准脱贫责任书,进一步明确工作责任和任务。此外,对考核内容、考核程序和方式,以及职能部门驻村帮扶等工作方面进行明确的管理规范。

1.根据贫困村需求匹配扶贫职能单位

以解决扶贫中所存在的实际具体问题为需求导向,为确保有关职能部门对贫困乡村的经济发展提供切实扶助,在扶贫对口单位和职能部门的选择中,一个很重要的原则就是尽量选择在专业技术上能够进行匹配的扶贫职能部门(参见表4)。如,对基础设施建设和住房安全保障存在较大隐患的村庄来说,由住建厅具体衔接扶贫村来解决;对贫困村主导产业培育缓慢、农业合作社带动能力较弱的贫困村而言,由农业农村厅来具体衔接解决;对存在村医疗卫生室管理和设施不完善的贫困村而言,则由卫生健康委员会来协助解决。这样的安排,既有利于发挥“以问题解决”为导向的扶贫工作推进,又有利于发挥各职能部门的专业性及其在扶贫地区工作的拓展,有助于扶贫效能的切实增强。

2.将职能部门日常工作与扶贫工作进行对接

虽然各职能部门承担的扶贫工作任务各有差异,但根据各自承担的精准扶贫重点任务的不同,各单位在成立专门负责扶贫的办公室和人员的基础上,又将扶贫任务进行更详细的任务分解,并对应为具体责任人员负责的具体任务,而实现与各部门各负责人日常工作的“精准匹配”。如,渭源县水务局2015年考核内容为解决42个贫困村的饮水安全问题,其考核总分为100分,由各责任人员按负责比例考核得分。如此一来,各职能部门可将扶贫工作与部门日常工作进行较好的对接,进而确保本职工作和扶贫工作的有序双重推进。

3.对职能部门驻村帮扶情况进行引导规范

对职能部门的扶贫工作,除了业务工作的考核之外,通过考核进一步引导规范其驻村帮扶工作情况,具体可概括为宣传政策、反映民意、促进发展、疏导情绪、強基固本和推广典型等方面的“六大任务”。而且,在结果运用方面,职能部门的扶贫工作业绩一般会计入年度政绩考核结果。一般而言,承担精准扶贫重点任务的部门按80%的比重,双联扶贫单位按70%的比重将精准扶贫业绩考核成绩计入单位年度政绩考核结果,直接作为领导班子奖优罚劣、调整配备和干部选拔任用的重要依据。[16]此外,为便于对职能部门进行相应的荣誉奖惩,许多县发文件还明确规定县直部门精准扶贫业绩考核直接与政绩评定相挂钩。在引导规范的基础上,对 (中)表题 表4职能部门与贫困户存在的问题及其目标要求序号职能部门扶贫地区存在的突出问题解决措施与目标1省农业

农村厅贫困村主导产业培育缓慢;农民合作社带动能力较弱;村级集体经济薄弱;部分贫困村农村人居环境不够干净整洁每个未退出贫困村至少培育1项主导产业;每个未退出贫困村有1个规范运营合作社且能够带动贫困户等2省人社厅农村劳动力技能培训实效性不强,扶贫车间的规范建设和管理需加强,支撑长远发展的政策措施不足 全面落实《关于提高农村劳动力技能培训实效的意见》,开发乡村公益性岗位,规范扶贫车间建设,推进东西部劳务协作,引导返乡创业3省水利厅工程基础薄弱,冬季有“冻管”隐患,运行管护机制有待进一步完善补齐工程短板,完成“冻管”改造,督促乡(镇)设立水管站(所),村设置水管员4省教育厅 义务教育保障基础薄弱,甘南、临夏等地区出现新的辍学和复学再次辍学等问题持续巩固控辍保学成效,除身体条件的限制以外,确保义务教育阶段无失学辍学5省卫生

健康委贫困村卫生室存在不牢固、不稳定因素,个别乡镇卫生院派驻的村医“六不算”要求落实还不够到位 “六不算”:没有执业资格的不算,原单位不脱岗的不算,不开展诊疗服务的不算,不承担基本公共卫生服务的不算,不会办理医保结算手续的不算,不全天候服务的不算。这是乡镇卫生院派驻村卫生室人员的基本要求。派驻人员可以轮换,但原则上至少服务满半年。,管理不够到位等问题督促村卫生室的尽快建成,确保每个扶贫村卫生室至少有1名合格村医,加强健康扶贫宣传,引导群众有理合法就医6省住建厅住房安全有保障方面相关问题做好农村住房安全状况动态监测,及时解决新增危房住户的住房安全问题7省医保局建档立卡贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助制度全覆盖需持续巩固,台账需规范建档立卡贫困人口基本医保、大病保险、医疗救助制度全覆盖,实现村卫生室即时结报、规范台账8省发改委易地扶贫搬迁安置点教育、医疗基础设施存在短板,后续产业扶持需加强补齐幼儿园等项目建设短板,易地扶贫搬迁建档立卡贫困群众实现稳定居住9省民政厅个别农村低保对象的保障类型确定不够精准,残疾人两项补贴动态管理还需加强确保将不符合低保对象全部退出,准确评估生活自理能力,确保管理规范10省财政厅加大脱贫攻坚财政投入,精准统筹使用好各项资金,为脱贫任务完成提供资金保障 (中)表注 资料来源:《甘肃省脱贫攻坚领导小组文件》甘脱贫颁发〔2020〕2号。

职能部门的考核程序和方式,与对各级政府考核的程序和方式大体相同,包括平时考核、单位自评、群众评议、年度考核等几个环节。

(三)逢提必下:统一调度的人事权与自由调度的干部劳动力市场

区别于许多国际组织和其他国家在扶贫中的单向度做法,中国扶贫能够在短时间内取得显著成效的一个重要战略举措就是调动了大量的行政干部到“扶贫一线”推进工作,这有赖于一个基础性条件:统一调度的人事权以及由此所保障的自由调度的干部劳动力市场。[17]据此,干部可通过“挂职”“借调”等交流机制跨越行政序列而具有相对的灵活性,一方面可以满足行政精准模式下对干部进行精准配置的需要,另一方面也可以使相关干部的个人成长和锻炼得到相对精准的阅历安排,而使干部成长与国家和社会需要得到共同保障。

1.落实群众路线,推行干部“逢提必下”的制度

为深入贯彻落实“密切联系群众”的原则,基层工作经历对党政干部来说是提高工作能力和落实为民服务理念的必要路径。由此,脱贫攻坚也理所当然地成为培养和丰富干部履历的时代机遇。2014年3月,甘肃省委组织部印发了《关于干部“逢提必下”的实施方案》。2015年12月,该部进一步明确要求凡是提拔的干部,必须有双联和扶贫一线工作经历,并明确提出,对没有基层工作经历的机关、国有企业、事业单位干部,特别是50岁以下厅局级干部和45岁以下县处级中青年干部,已经提拔的要“补课”,拟提拔的必须有一年以上的基层工作经历;对有培养前途的干部要视情况安排到基层任职或到贫困乡村至少挂职锻炼一年;对新考录和没有基层工作经历的公务员,全部安排到贫困乡、村挂职锻炼;并选派一批副厅级及副厅级后备干部到贫困区县挂职任(市、区)副书记、副县长。对在贫困乡镇和贫困村工作一年以上的村党组织第一书记、驻村工作队队员和支教支医干部,视为有基层工作经历。[14]48在培养党的干部的同时,各地还积极贯彻中央精神,将夯实农村基层党组织建设同脱贫攻坚有机结合起来,积极发挥村党组织在脱贫攻坚中的作用。

2.通过驻村帮扶,为贫困村治理提供补充力量

从制度设计上来看,驻村扶贫干部对乡村干部力量而言是很好的补充。特别是在快速的城市化进程中,许多村庄陷入人力资源大规模外流和缺乏年富力强的领导力量等多重困境,引发原始村落治理危机。在此背景下,中央于2015年将部分省市行之有效的驻村帮扶上升为全国性的制度安排统筹推广,并在2018年纳入乡村振兴战略的部署规划中,成为乡村贫困治理体系的重要组成部分。但是,由于驻村干部往往具有不同的单位和家庭背景,而在扶贫工作中的作用发挥呈现出较大的个体差异性。考虑到有些驻村帮扶干部,由于关系处理不当、工作形式主义等问题而引起原村里干部和群众的不满等情况。为此,甘肃省制定了《关于全省贫困村驻村帮扶工作队力量整合和加强管理的实施办法》,进一步整合帮扶干部、到村任职(挂职)干部、大学生村官、乡(镇)包村干部,组成驻村帮扶工作队,派驻各贫困村开展帮扶工作。总的来看,驻村帮扶制的运行,不仅使国家信息收集端口实现了同步下移,还为贫困户提供了表达偏好和获取信息的可选渠道,从而避免了村庄内生权威对基础信息的阻隔和控制[15],为扶贫政策的有效落实提供了保障。

3.突出“三个挂钩”,实施扶贫干部优先提拔重用的政策

作为一项具有中国特色的扶贫政策安排,领导干部驻村帮扶政策的实施,虽然离不开驻村帮扶干部对公共事务的奉献精神,但主要是得益于国家“黨管干部”原则自上而下的统一考核与实施的制度保障。对考核结果的应用而言,许多县乡基层也做出了具体规定,可总结为“三个挂钩”:一是把扶贫攻坚工作业绩与领导班子调整配备和干部选拔任用挂钩;二是把扶贫攻坚工作业绩与财政扶贫资金分配挂钩;三是把扶贫攻坚工作业绩考核与县市区党政正职的政绩挂钩。据此,根据考核情况,在精准扶贫工作安排中,对完成减贫“摘帽”任务的贫困县给予一定奖励,对贫困任务重,但扶贫成效显著,减贫“摘帽”县的县委书记、县长予以提拔,对抓精准扶贫成绩突出的市县乡领导干部予以重用,接任者原则上优先从原有班子中选拔,对在精准扶贫中发挥作用充分、表现优秀的省市直部门各级干部优先提拔使用。

从整体上而言,通过对贫困户“内在驱动力”的激发、市场“产业发展力”的开拓,以及基层政府“行政效能力”的有效发挥,可在扶贫治理中形成政府治理效能提升的“三力统合”机制。在脱贫攻坚的实践中,该机制通过党的领导和政府主导作用的充分发挥,以促进县乡基层政府“政治脱贫”为依托,在政府行政效能提升为前提的基层政府治理体系完善的基础上,通过培育有效市场对产业投资及其产业发展力的提高为重要支撑,进而为脱贫攻坚的顺利完成提供了可靠的政治和资源保障。

四、小结

道不虚谈,学求实效。自第二次世界大战结束以来,消除贫困始终是广大发展中国家面临的重要任务。从中国的扶贫经验来看,作为打好脱贫攻坚战的核心保障,机制和制度健全是决定脱贫工作成败的关键,这不仅是单纯地在经济方面“补短板”的问题,更是对国家(基层)治理能力的全面政治考验。总的来看,通过贫困治理和政府治贫效能提升的有效布局而建构起“三力统合”机制,既可有效发挥原有职能部门、行政干部体系的力量,又有利于发挥基层民众、社会和市场的力量。尤其是,通过深度动员贫困户的内在驱动力和培育产业市场等手段,利用行政调动而有效调配人、财、物等各种扶贫资源,能对扶贫的治理主体、治理对象和治理项目进行有效统合,为脱贫攻坚的顺利推进提供坚实的体制和动力保障,而为贫困人口最终能摆脱“贫困陷阱”打通了“最后一公里”。

当然,“三力统合”作为一种新的贫困治理模式的理论提出和实践运行,目前在扶贫户的脱贫意愿协调、产业培育和政府人员行动力等方面还面临诸多考验,特别是还存在易地扶贫中的拆迁问题、产业基础薄弱、培育难度大的问题,以及换届政府领导喜好新项目、缺乏对原有项目可持续发展的扶持等难题。从长远来看,要进一步巩固该机制对贫困户、市场和政府等各方面力量的统合协调,还需在国家治理体系和治理能力提升的现代化进程中,适时建立完善可持续减贫的政策框架和巩固脱贫成效的长效机制,进一步为世界减贫事业的发展提供可资借鉴的实践和理论参考。

[参考文献]

参考文献内容 [1]《国务院扶贫办关于解决扶贫工作中形式主义等问题的通知》,国务院扶贫开发领导小组办公室官网,http://www.cpad.gov.cn/art/2016/10/27/art_50_54961.html。

[2][印]阿比吉特·班納吉、[法]埃斯特·迪弗洛:《贫穷的本质:我们为什么摆脱不了贫穷》,景芳译,中信出版集团2018年版。

[3]宋思璇:《马克思与阿马蒂亚·森的贫困理论比较研究》,西安建筑科技大学学位论文,2019年。

[4]宋本江:《人力资源开发:少数民族地区反贫困的根本途径——以湖南湘西地区为例》,《经济研究导刊》2009年第3期。

[5]邢成举:《压力型体制下的“扶贫军令状”与贫困治理中的政府失灵》,《南京农业大学学报(社会科学版)》2016年第5期。

[6]本刊综合:《扶贫放大招!先立“军令状”再动“指挥棒”》,《民族论坛》2016年第2期。

[7]向德平、程玲:《连片开发扶贫模式与少数民族社区发展》,民族出版社2013年版。

[8]全国扶贫宣传教育中心组织编写:《脱贫攻坚战略与政策体系》,中国农业出版社2018年版,第34页.

[9]国务院扶贫办政策法规司、国务院扶贫办全国扶贫宣传教育中心:《脱贫攻坚前沿问题研究》,研究出版社2019年版。

[10]梁晨:《产业扶贫项目的运作机制与地方政府的角色》,《北京工业大学学报(社会科学版)》2015年第5期。

[11]孙良顺、汪亚楠:《产业扶贫工程中的政策表达、实践困境与优化路径——以A省Y区为例》,《北京联合大学学报(人文社会科学版)》2019年第2期。

[12]高翔:《甘肃:“输血造血”结合为东西部科技扶贫协作注入持久动力》,人民网,http://gs.people.com.cn/n2/2019/1220/c183348-33650101.html。

[13]新华社:《习近平:真抓实干埋头苦干万众一心,夺取脱贫攻坚战全面胜利》,《人民日报》2018年6月12日。

[14]中共中央党史和文献研究院编:《习近平扶贫论述摘编》,中央文献出版社2018年版。

[15]程同顺、许晓:《驻村帮扶下的乡村治理变革——基于H省C镇X村的田野调查》,《江苏行政学院学报》2020年第1期。

[16]《渭源县精准扶贫业绩考核评价的意见》,中国渭源党政网,http://www.cnwy.gov.cn/art/2015/6/26/art_971_572852.html。

[17]王雨磊、苏杨:《中国的脱贫奇迹何以造就?——中国扶贫的精准行政模式及其国家治理体制基础》,《管理世界》2020年第4期。

Poverty Alleviation in China: Research on Government-Led System

and the Construction of Mechanism of the “Three-Force Integration”

ZHOU Chang-xian1,DUAN Hui-qin2

(1. School of Politics and International Studies, Lanzhou University, Lanzhou Gansu 730000,China;

2. College of Biochemical Engineering, Beijing Union University, Beijing 100023, China)

Abstract: Over the past 40 years of reform and opening-up, China has made great achievements in poverty alleviation and reduction. However, since the World War II, many projects targeted at poverty alleviation organized by many developing countries and international organizations affiliated to the United Nations have made little success or even ended in failure. The main reason is difficult to break through the “poverty trap” in the “last mile”. This is really a tough nut to crack for many developing countries. Accordingly, based on the practice of poverty reduction work in 75 poverty-stricken counties in Gansu province, this project further summarizes and puts forward the anti-poverty mechanism of the “three-force integration”. From the practical experience at the grass-roots level, this mechanism can effectively promote the administrative efficacy of local governments in poverty alleviation, help to promote the economic development of poverty-stricken areas and further realize a powerful transformation from relief-oriented poverty alleviation to development-oriented poverty alleviation, which has important theoretical and practical value for the sustainable development and comprehensive improvement of the national poverty alleviation governance system.

Key words: poverty alleviation; administrative efficacy; government-leading; industrial development; three-force integration

(责任编辑 责任编辑 刘永俊)