高河矿水体下采煤工作面顶板两带高度研究

郭亚楠

【摘 要】 文章针对高河矿采煤工作面多处涉及水体下安全采煤等问题,选取W1303作为典型工作面,利用经验公式及数值模拟进行两带高度预计,采用钻孔冲洗液漏失量、水位观测、彩色钻孔窥视探测等手段,对工作面水体下采煤顶板两带高度进行实测验证。结果表明:W1303工作面开采导水裂隙带发育高度为79.39m,裂采比为11.67;垮落带高度为21.8m,垮采比为3.21。在正常地质条件导水裂隙带和垮落带不会导通顶板上覆第四系松散含水层及地表水系。

【关键词】 顶板破坏;导水裂隙带;垮落带;冲洗液漏失量

【中图分类号】 TD325 【文献标识码】 A

【文章编号】 2096-4102(2020)05-0023-03

准确预计导水裂隙带高度对工作面水害防治具有意义,而对于水体下采煤工作面而言尤为关键。统计数据表明:近年来我国矿井水害事故多是因地下水通过导水裂隙带涌入工作面所致。因此,相关学者和矿山科技工作者进行了大量导水裂隙带高度实测和理论研究工作。李新凤等基于济三煤矿水文地质条件计算了3#煤导水裂隙带高度,并对其对生产的影响进行了分析。杨高峰和郝利生等采用经验公式和FLAC3D数值模拟的方法研究了工作面顶板导水裂隙带发育高度,为工作面防治水工作提供了技术保障。张凯基于对赵庄煤矿3#煤综放开采下顶板“两带”高度的计算,对顶板水害危险性进行预测。上述研究极大促进了工作面顶板两带高度的研究,但对水体下综采放顶煤一次采全厚顶板裂隙带发育高度的尚有不足。此外,复合水体下采煤工作面水文地质较为复杂,应针对矿井实际条件进行具体分析。

本文基于上述研究成果,针对高河能源有限公司首采区东一盘区面临漳河及其支流淘清河下及新生界厚松散含水层下采煤时可能发生水害事故的问题,采用理论计算和数值模拟相结合的研究方法对煤层采动后导水裂缝带的发育规律及最大导水裂隙带高度进行研究,为漳河水体下及河漫滩下工作面安全回采提供技术指导。

1矿井概况

山西高河煤矿井田内地表水系发育,首采区东一盘区工作面受浊漳河及其支流淘清河下及新生界厚松散含水层含层影响。W1303综放工作面为西一盘区首采工作面,周边均为未采区。工作面推进长约539m,倾向宽206m,开采二叠系山西组3#煤,煤层平均厚度6.5m,煤层倾角约8°,平均采深518m,采煤方法为放顶煤一次采全高采煤法,全部垮落法处理顶板。煤层顶底板岩层情况如表1所示。

2两带高度预计及观测方法

2.1观测方案设计

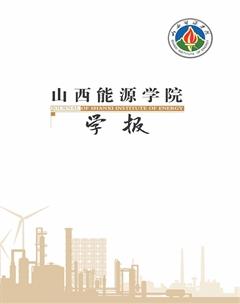

为观测水体下工作面开采顶板最大导水裂缝带和冒落带高度,根据该W1303工作面目前开采情况,采用地面钻孔进行观测。钻孔布置在距切眼内侧180m左右的位置,在运输巷内侧30m位置处布置孔1,孔1位置煤厚6.80m,在工作面中央布置孔2,煤厚6.84m,在工作面推过设计位置100m左右开始打钻。钻孔位置见图1所示。

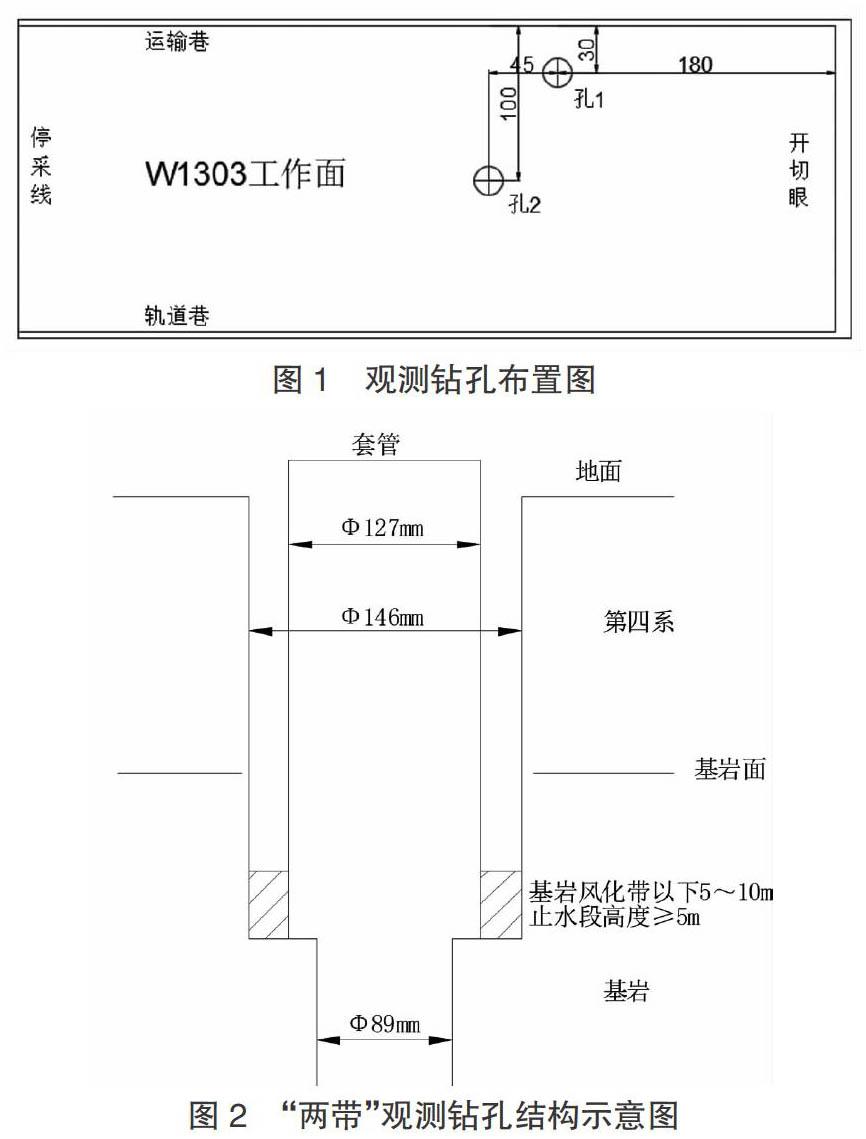

参考煤炭行业《导水裂缝带高度的钻孔冲洗液漏失量观测方法》(MT/T866-2000)执行标准,钻孔钻进过程中每隔0.5m对钻孔冲洗液漏失量及钻进时长进行一次记录,每次起钻后、下钻前分别进行一次水位观测,详细记录钻进过程中掉钻、卡钻位置。终孔后利用彩色钻孔窥视进行全孔观测,综合分析确定工作面“两带”发育高度。钻孔开孔直径φ146mm,钻进至基岩风化带以下5~10m时,选择在隔水岩层以下硬岩层内下套管封闭止水,套管直径φ127mm,钻孔终孔直径φ89mm。钻孔结构如图2所示。

2.2顶板两带高度预计

2.2.1经验公式预计

根据W1303工作面煤层赋存条件,结合“三下采煤”规程相关规定,导水裂隙带最大高度可采用中硬岩层顶板预计式(1)和公式(2)进行计算:

H=20+10(1)

H=±5.6(2)

其中,H为导水裂隙带高度,单位m;M为累计采厚,单位m,孔1时取6.80m,孔2时取6.92m。将孔1时累计采厚M=6.80m分别带入式(1)和式(2)计算得导水裂隙带高度为62.15m和62.61m;将孔2时累计采厚M=6.92m分别带入式(1)和式(2)计算得导水裂隙带高度为52.56m和52.76m,

2.2.2数值模拟计算

基于FLAC3D建模原理,根据高河W1303工作面顶底板地质条件建立模型,为计算方便,对模型进行简化,用施加应力的方法来代替上覆部分岩层,模型长700m,宽700m,高330m。根据高河矿岩石物理力学实验报告选取了煤岩层物理力学参数,如表1所示。

工作面模拟切眼长206m,推进长度300m,采厚6.8m,模拟结果如图3所示。

由图3可知,工作面推进过程中,顶板塑性破坏区范围不断加大,岩体在煤壁附近受剪切力较大,發生剪切破坏,而在采空区顶板浅部主要发生拉张破坏。分析认为剪切塑性破坏最大高度为顶板裂隙带破坏高度,而采空区顶板拉塑性破坏高度为发生垮落的岩层。因此根据W1303工作面推进300m数值模拟结果,导水裂隙带最终发育高度为77.5m,裂采比为11.40;垮落带高度为20.48m,垮采比为3.01。

3观测结果分析

3.1孔1观测结果分析

图4为孔1钻进过程中冲洗液漏失量和水位变化曲线。孔1钻孔累计进尺509.51m,在孔深小于435m范围内冲洗液漏失量变化不大,总体趋势趋于平缓,自孔深438.71m开始,冲洗液漏失量有明显增大,至446.84m处冲洗液循环中断,全部漏失,在孔深446.74m至448.24m之间连续进行注水实验,未见返水。对比钻孔水位下降速度,其同单位时间漏失量的变化趋势基本一致。

钻孔窥视探测自孔口开始至509.51m结束,实际探测深度为509.51m。孔深435m以上岩层多处出现裂隙,但裂隙细微、近水平、闭合,且均为横向裂隙,经分析应为原生裂隙或受采动影响而进一步发育的原生裂隙;在孔深437.87m之后出现纵向裂隙,裂隙垂向距离为0.27m,裂隙宽度为3.5cm,如图5(a)所示;在孔深444.84~445.96m之间处有一处长度1.12m的高角度近垂向裂隙,裂隙发育形态较破碎,且在445.96m以下多次出现较发育裂隙。从496.30m开始,岩层破坏程度较高,发育开始较为破碎,不仅出现大量发育连通、裂隙密度较大、横纵交错的裂隙,而且还出现有压实的痕迹的碎块,破坏状态较上覆岩层更为剧烈,如图5(b)所示。

通过对孔1冲洗液漏失量、水位、钻孔窥视观测结果及钻进记录分析,确定导水裂缝带顶点为438.71m,垮落带顶点为496.30m。孔1位置煤层底板距孔口垂距为524.90m,采厚为6.80m。经计算孔1位置3#煤层导水裂缝带高度为79.39m,为采厚的11.67倍;垮落带高度为21.8m,为采厚的3.21倍。

3.2孔2观測结果分析

图6在孔深443.96~446.35m之间孔内水位下降速度有明显升高,说明该层段裂隙较上层发育;在孔深462.60~467.11m之间水位变化速度有所上升,说明该层段裂隙较为发育。孔2在钻进至孔深443.96m测得水位84.3m,在孔深446.35m测得水位110.5m,水位在钻进2.65m之内下降了26.2m,说明在443.96~446.35m之间裂隙比较发育,水位下降幅度大,下降速度较快。

彩色钻孔窥视探测自孔口开始至507.28m结束,实际探测深度为507.28m。孔深430.50m以上岩层多处出现裂隙,但裂隙细微、近水平、闭合,且均为横向裂隙,经分析应为原生裂隙或受采动影响而进一步发育的原生裂隙;图7(a)显示在孔深443.50~446.10m之间首次出现纵向裂隙,裂隙垂向距离为0.6m,裂隙宽度为3.5cm。从495.60m开始,岩层破坏程度较高,发育开始较为破碎,从之前的裂隙发育发展成图7(b)所示的破碎发育,孔隙连通、裂隙密集,横纵交错,而且还出现有压实的痕迹的碎块,破坏状态较上覆岩层更为剧烈。

通过钻孔冲洗液漏失量、水位、钻孔彩色窥视观测结果及钻进记录分析,导水裂缝带顶点为443.96m,垮落带顶点为495.60m;通过钻探班报表记录及岩芯采取情况得知,孔2位置煤层底板距孔口垂距为523.54m,且该孔位置3#煤层开采厚度为6.84m,经计算孔2位置3#煤层导水裂缝带高度为72.66m,为采厚的10.62倍;垮落带高度为21.02m,为采厚的3.07倍。

4结论

W1303工作面在靠近回采巷道一侧的导水裂缝带高度最大,最大发育高度为79.39m,裂采比为11.67;垮落带高度为21.8m,垮采比为3.21,工作面中央位置导水裂缝带高度为72.66m,为采厚的10.62倍;垮落带高度为21.02m,为采厚的3.07倍,相比两侧略有减小。实测结果与经验公式计算结果相差较大,与数值模拟计算结果相接近。工作面在正常地质条件下开采后形成的裂隙带不会导通松散含水层及地表水系。

【参考文献】

[1]伍增强,李岁宁,师雄毅.特厚煤层综采放顶煤条件下顶板两带高度探查研究[J].煤炭科技,2020,41(1):27-31.

[2]刘振广,崔宏磊,黄美涛.特厚煤层综放开采导水裂隙带发育高度分析[J].煤炭技术,2020,39(9):119-122.

[3]杨聘卿.山西某矿15112工作面导水裂隙带高度实测[J].陕西煤炭,2020,39(4):118-122.

[4]李新凤,吴豪杰.导水裂隙带内充水含水层对煤矿生产的影响研究[J].山东煤炭科技,2019(7):169-171.

[5]杨高峰,孙泽.镇城底矿28107回采工作面两带发育高度研究[J].华北科技学院学报,2019,16(3):15-19.

[6]郝利生,毕建乙,孙亮.斜沟煤矿18205工作面“两带”高度数值模拟研究[J].能源技术与管理,2019,44(2):61-63.

[7]张凯.3#煤层顶板岩石破坏特征及顶板含水层对开采的影响[J].能源与节能,2019(4):40-42.

[8]刘俊华.特厚煤层综放工作面采场“三带”高度研究[J].山西能源学院学报,2018,31(5):4-6.