一路芳华汇成歌

周宝财

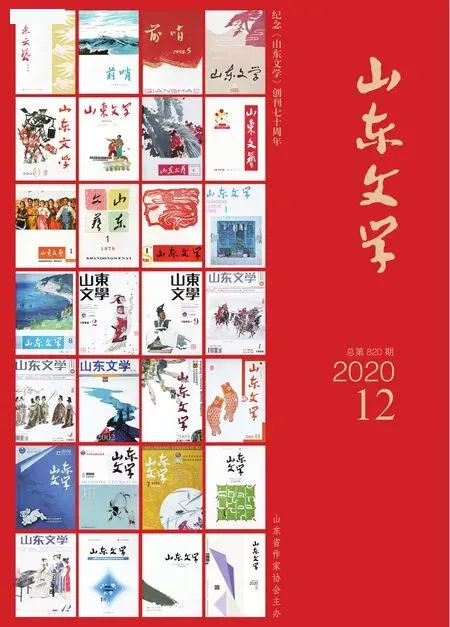

在多元互动的良好文学生态环境中,山东文学在全国文学创作中占有重要地位。创刊于1950年的《山东文学》期刊,更是通过自己别具一格的特点,在中国甚至外国的“文学场”内产生了重大而深远的影响。作为文学期刊,《山东文学》七十年来经历过创刊、更名、停刊、复刊等艰难与复杂的过程,凭借山东的读者、作家以及作家协会的韧性,《山东文学》在守正齐鲁文化大道义、开创山东文学新局面、奠定“文化鲁军”真担当等方面做出巨大贡献。

多角度的时代态度

文学具有时代性,在文学的发展过程中,每个时期的文学作品及具有鲜明特色的文学类型,都是顺应当时时代的产物。正如有学者所言:“50年代的文学刊物有别于现代文学期刊的‘同人’和‘民间’性质,而被收编为文联和作协所办的机关刊物。这时的大多数文学刊物不仅担负着文学的‘传播’功能,更主要的是作为政治的传声筒和晴雨表,是文学政策和文学运动的‘阵地’和‘喉舌’”。它们主要不是为了适应读者市场,而是维护和贯彻文学政策。从属于意识形态的文学从本质上就使其在发展轨迹上始终保持与时代共振,或前,在先锋、进步意识的思维中投石问路;抑或后,在后进、保守意识的思维中鸣冤叫屈。在这种若即若离的波动前行中,文学活动以及文学期刊所体现出的时代属性愈加明显。在刊物发展过程中,虽由《山东文艺》到《前哨》再到《山东文学》及之后的合刊更名,但创刊之初,刊物就秉承社会责任和文化传播齐头并进的原则。翻阅刊物早期目录,不难发现,《山东文学》的作品选编有着很强的时代性。

在创刊号中,茅盾先生的题词把刊物的创作与接受的主体——工农兵和人民群众摆在了首要位置,《山东文学》的社会责任和时代气息历历可见。在经历多篇幅的政治纪要后,编辑室为打破文章过于严肃的局面,以“文艺通讯员”的办法,主动到群众中去,之后活泼性和贴近性成为《山东文学》的时代特色。作为文学期刊,《山东文学》的社会责任还体现在对于时代大背景下的政策解读与把握。更名《前哨》后,在1957年的第1期的《致读者》中,编辑室提出坚决贯彻中央提出的“双百”方针,内容和形式方面也要突破原有的农业生活方面,通过多种形式反映社会主义改造和建设,以期不辜负当时的时代。更是出现了如《文艺作品中的党的领导》《黄河在等待着命令》《我们是共青团员(歌词)》《文学艺术要为工农兵服务学习——“在延安文艺座谈会上的讲话”想到的几个问题》《“在延安文艺座谈会上的讲话”对中国社会主义现实主义发展的意义》《在保卫蒙山的日子里》等一大批具有时代特色和社会责任的优秀文学作品。

文学期刊最重要的文学意义在于主动参与对文学的创进和传播。作为印刷平面媒体,期刊杂志在传播过程中的优势主要表现在内容专门化、读者对象稳定明确。通过报纸、杂志这种传播媒介,文学的发展开始更加走向大众化和平民化,内容上更加关注于百姓生活。在担当社会责任的同时,《山东文学》依旧坚持高标准、高质量,积极传播优秀文化,彰显人文关怀。在前期阶段发布的作品统计中发现,《山东文学》始终为此孜孜以求,竭尽所能。七十年来,《山东文学》发表数万篇作品中,荣获国家、省级奖项作品数百次,获奖作品分列被《人民文学》《中国文学》《新华文摘》《小说选刊》《文艺报》《诗刊》《小说月报》《散文选刊》等重要报刊所转载、选载或连载。有一大批作品被改编成电影、电视剧、广播剧、话剧、戏曲等等。

《山东文学》为篇幅巨大的文学产生提供物质条件,文学文体也由诗歌主导向小说主导过渡,文学作品的主题建构显著。从文坛大家王统照先生的诗歌《你且把去年的“六二”细算到今日》开始,《山东文学》以其作品的传播内容和指引力赢得了社会的认可,读者的喜爱,众多优秀作品,在文学界和社会上广为流传,“刘知侠表现革命英雄主义的小说《铺草》和《沂蒙山的故事》,几十年传颂不衰,其中的《红嫂》已经以多种文艺形式面世,主人公红嫂的影响也远远超出文学本身,成为沂蒙老区革命妇女形象的象征。”到20世纪60年代,《山东文学》刊登的诗歌、小说、评论、随笔等文体占据多数篇幅,一批激昂向上、鼓舞人心的作品激励着当时困难时期的人民大众。在七十年栉风沐雨中,《山东文学》成为山东文学的重要窗口和园地,对宣传齐鲁文化、促进文艺发展起到重要作用。

多元化的本土意识

山东深厚的文化底蕴为山东本土文学研究提供了大量的素材和灵感。文学研究不单要对既有文学成果进行探寻和总结,还要对当下文学创作及活动梳理积极的启迪。尤其着眼于本土文学的研究,对打造具有区域特色的文化精品有独特的意义。《山东文学》在创办之初坚持文艺的“二为”方向和“双百”方针,立足山东,充分利用本土文化和学术资源,突出一系列具有齐鲁特色的文学作品,为繁荣山东的文学事业做出了应有贡献。

在1957年第1期《致读者》中,编辑们对其工作进行了规划,山东的地方特色是海防前哨、鱼盐之乡、老解放区,山东丰富的文化遗产和具有特色的故事并未完全挖掘、发表,“本刊在祖国的艺术花园里,应当是百花齐放中的一朵花,它虽然不是奇花名葩,可是它将要‘放’得富有自己的特色,和富有自己的香味。”确立要把刊物办成富有自己特色后,当时的《前哨》刊登了大量具有山东特色的作品:《沂河散诗》《卓越的爱国词人贾凫西》《牡丹之乡》《泰山短诗(四首)》《打渔张引黄灌溉区的歌》《读“战斗在沂蒙山区”》《青岛短歌》《春到沂山》《在保卫蒙山的日子里》《郑板桥借宿(民间传说)》……七十年来,《山东文学》在挖掘齐鲁文化、传播山东本土文学方面做出巨大贡献,对当下及今后文学发展产生不可忽略的影响。

《山东文学》在明确要在百花齐放中“放”出自己特色的同时,编辑室不断增辟新栏目、新板块,吸引、帮助创作者在创作方面提高,创刊以来,这些专栏成为创作者们的原地,不同的观点和看法交汇于此,形成“争鸣”的热闹局面。从五六十年代开始,投稿的创作者多以工农兵出身为主,编辑部对于他们的稿件都要亲自修改,最终以达到发稿要求。这很大程度上鼓舞了创作者的写作信心,对他们的成长起到推进作用,他们中的很多人也逐渐步入文坛,成为名家。

在此后时间内,时代进步,环境好转,“编辑部开始有计划地把作者邀集在一起举办创作笔会,编辑、作者相互切磋,既提高了创作水平,又组织起了创作队伍。”经过长期的深耕和坚守,山东文学界涌现出了刘知侠、王希艰、苗得雨、郭澄清、王润滋、尤凤伟、左建明、张炜、马瑞芳、李贯通、刘玉堂等大批作家。回首七十年,凡现在享誉全国文坛的知名作家,几乎无一不是从《山东文学》起步。“刊物团结了作家,作家支持了刊物,这是《山东文学》能够立足并得以健康发展的根本。《山东文学》已经深深植根于齐鲁大地,成为山东人民精神生活的不可或缺了。”

多层次的包容定位

相对于口语传播,印刷使得媒介打破了过往的传播方式和媒介间的壁垒,消融了传受者之间的界限,体现了强大的包容性,尤其是作为杂志所能够承载的文学体裁及对受众界限的模糊。期刊杂志的受众既有阳春白雪,也有下里巴人,更有随机者,因此在期刊的运行过程中,对于受众的定位尤为重要。文学期刊的发展历程中,其受众多具有一定的消费能力,文化层次较高,有阅读的时间和空间。但从期刊内容上来看,对于乡土描述的文学作品却又在文学期刊中占比较大,这些相关内容导致农村读者的参与性更加积极。

正是这种期刊内容架构和读者群体的不平衡的现状,使得《山东文学》在七十年来,始终保持着包容性发展。期刊杂志之所以是“杂”主要是与其承载的内容丰富性、题材风格的多样性有关,归结起来是包容性。《山东文学》的包容性是其开放性的重要表现,也是各种文学活动及相关创作人员相互借鉴和学习的内在依据。其本质是其七十年来刊物择优发展的本性,是对应不同时代,编辑部为传播文化、发展文学做出的本能性反应。

创刊以来,《山东文学》随着时间的推移,包容的内涵慢慢发生变化,原来的包容是一个主题内部内容的发散性思维的“杂”,经过七十年的探索,刊物将包容的触角深入到山东文学的各个领域。在50年代,刊物充分发挥“双百方针”,在刊登作品上,除去诗歌、小说、纪要,后期增加了神话传说、纪实文学、报告文学、歌剧、歌曲、话剧、歌舞剧、莲花落、相声、快板等文学题材。1966年第1期《致读者和作者》中,编辑部提及,《山东文学》和《群众艺术》合刊后,改名为《山东文艺》,“今后发表的作品题材和题材是多方面的。除小说、报告文学、诗歌和评论等文章外,每期要用较大的篇幅刊登新故事、小戏曲、小演唱、歌曲和曲艺作品等。”

1957年第1期《致读者》中,编辑室认为刊物“不只要求反映现实生活,而且也要求大胆地干预生活,敢于给新生的事物以热烈的支持与颂扬,也敢于给腐朽的阻止新生的事物以辛辣的无情的讽刺。为了要把这一点作为本刊的特色之一,我们拟辟‘散文、小品文’和‘随笔、杂感’两个专栏”,同时为帮助当时青年作者提高创作,还拟开设“短论、短评”专栏,再到后期不断增设的新栏目,《山东文学》具有包容属性的栏目逐渐成熟,也突出体现了编辑室的编辑观念由作者中心转移到读者中心,服务读者的意识逐渐增强。

读者中心观念的转变,其实是受众本位的转变。“受众本位,与媒介本位相对,它是指大众传播媒介在信息传播活动中,以受众为中心,以最大程度地维护受众的根本利益为出发点,满足受众获取信息的需要。”栏目和版面更新的目的,是为更好引起读者的共鸣,启发阅读者的情绪。《山东文学》在发展的过程中,充分考虑了期刊杂志受众的特点:广泛性、混杂性和隐蔽性,并且在不同时代推进过程中,《山东文学》读者的特征也不断地表现出新的变化,在60至80年代,急剧的社会变化和开放的社会联系面前,期刊杂志成为读者获取信息的重要来源;随着期刊杂志参与者的增加,他们的传播对象也开始由“广播”向“窄播”,从“大众”趋向“分众化”。一路走来,尽管在那个时代,期刊杂志的竞争不算激烈,但《山东文学》对受众细分的超前思维,已经在媒介的市场空间上有了很大的诱惑力,能牢固吸引读者注意力,使其产生期待心理。

1966年《山东文学》和《群众文艺》合刊后《致读者和作者》中编辑部肯定了创作者的作品,以及其对读者的影响。“过去一年来,本刊的作者教育部部长,特别是广大的工农兵业余作者越来越多,他们在三大革命运动的最前线,观察细微,体验深刻,出现了许多比较好的文艺作品,生动地反映了各方面的先进事迹和英雄人物,对广大读者起到了应有的鼓舞和教育作用。”同样在《山东文学》五十周年特刊中,王兆山回忆道:“首先是《山东文学》的忠实读者,其次是《山东文学》培养的作者。”《山东文学》对于读者的定位是具有很大的包容性,这也为后期山东文学的发展,齐鲁文化的传播夯实了基础,培育了新力量。

滋兰树慧春华秋实,《山东文学》走过七十个春秋,经历了风风雨雨,见证了山东文学的起起伏伏,成为山东文学活动的承载人和记录人。《山东文学》在此期间对于时代信息传递、文学活动建构、齐鲁地域文化传播、山东本土作家的成长、文学创作多样性及读者定位的方面都做出了突出贡献,这些成绩是有目共睹的,也在全国范围内成为标杆。《山东文学》与齐鲁文化传播和山东文学运行机制、创作格局及文学流派的兴起都有着紧密的联系,同时两者关系是相互的,在完成上述文化和文学活动的同时,《山东文学》自身的流程也包含了丰富的文学史信息。此外,《山东文学》的媒介属性使其与市场机制、受众因素、思想传承及意识形态建设之间有着密不可分的关联,使得其研究范畴必然会向跨学科方向发展,这无疑会丰富齐鲁文化和山东文学的研究空间和研究内涵。