我与《山东文学》

陈文东

20世纪70年代末,在鲁西南豫鲁边界的黄河故道边上,有一个现在早已经不存在的公社中学。那个中学在当时公社驻地村庄夏庄的东头,两排红砖红瓦玻璃窗的房子,周围是常见的榆树、杨树、柳树。夏日里蝉鸣悠扬,树荫下,经常有一个少年躺在简易的木质躺椅上看书,阳光从树叶的缝隙间倾下来,在书页上跳荡。

那是在1978年。那个少年是12岁的我。少年手中的书,有时候是一本16开的《山东文艺》,有时候是一本32开的《儿童文学》——那是父亲第一次为我和姐姐弟弟订阅的两本杂志。不知道父亲为什么会给我们订阅这两本杂志。也许他觉得小孩子就该看《儿童文学》,山东人就该看《山东文艺》吧?遗憾的是,30多年的时间里我都没想过问他,如今想问的时候,父亲已不在人世了。

42年过去,当初看过的内容基本上都忘记了。对于《山东文艺》,只记得有连载的峻青的长篇小说《海啸》。也许是少年的好奇心所致,对故事格外关注,对于没有完结的故事总是有所期待,因而印象格外深刻吧!再就是对那一年《山东文艺》的模样——它的封面印象深刻,“山”“东”“文”“艺”四个字分别印在四个不同的剪纸图案上,显得优雅大气,很有艺术范儿。即使今天看起来,也丝毫没有陈年的味道。9年前,我参与编辑纪念省作协成立60周年的画册,整理材料时,偶然看到1978年的《山东文艺》,依然感到格外的亲切。只是,42年前的我,绝对没有想到自己会与《山东文艺》产生怎样的亲密接触。但是毫无疑问,文学的因子在那个时候已经深潜在心里。

1978年的《山东文艺》,就是今天的《山东文学》。但是,却不是《山东文学》唯一的曾用名。也是9年前参与编辑纪念省作协成立60周年的画册时,我对《山东文学》的前世今生有了比较清晰的了解。

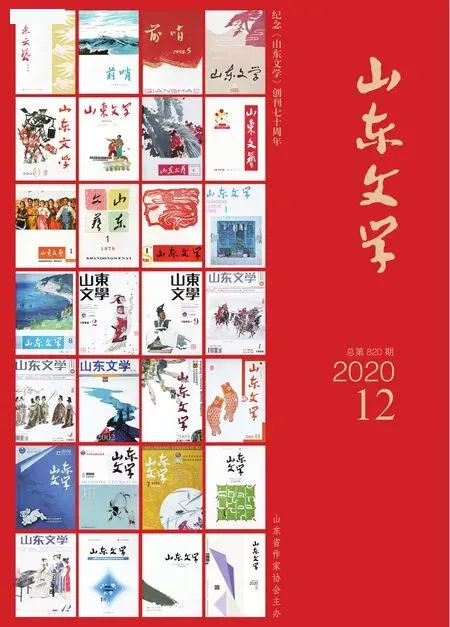

《山东文艺》是《山东文学》的第一个名字,创刊于1950年6月,是山东省乃至全国解放后创办最早的省级文学期刊之一——准确地说,是一本以文学为主的综合性文艺刊物,因为除了发表短篇小说、诗歌、散文、报告文学和文学评论以外,也发表歌曲、戏剧、曲艺、美术、摄影等作品。1954年2月因故第一次暂停出版。暂停后,山东文艺编辑部与大众日报社文艺组合办《丰收》副刊,每周在《大众日报》第三版刊出。1956年5月恢复出版,更名《前哨》——第一次更名。1960年1月更名《山东文学》——第二次更名。1966年又更名《山东文艺》至“文革”开始停刊——第三次更名、第二次停刊。在人民群众的迫切要求下,在文艺工作者的辛勤努力下,1972年5月,《山东文艺》第1期(试刊)出版,到了1975年6月又暂停出版——第三次停刊。1977年2月,伴随着改革开放的春风,《山东文艺》恢复出版。1980年1月起更名为《山东文学》至今——第四次更名。

如同新中国在成立初期的探索实践中经历了坎坷波折一样,《山东文学》历经了4次更名、3次停刊。少年的我阅读的是第三次复刊后的《山东文学》——迄今已经持续43年多了。这一次,希望它再也不会停刊。

1987年7月初的一天,忘记那一天是阴是晴、是凉爽还是暑热了,一个瘦瘦弱弱的青年从山东省城济南的1路公交车上下来,穿过一条有点弯曲的胡同,怯怯懦懦地走到一个小院的大门口。他看了一会儿靠南侧的墙垛子上挂着的“洪家楼南路10号”的门牌,又看了一会儿靠北侧的墙垛子上挂着的“山东文学社”和“山东省文学研究所”“《文学评论家》编辑部”的牌子,慢慢走了进去。

“你找谁啊?”传达室里走出一个50多岁的人,胖胖的。

“不找谁。”

“不找谁你进来干嘛?”

“我是到这里来工作的。”

那个瘦瘦弱弱的青年就是刚刚大学毕业的我。不过,当时我并不是到山东文学社工作,只是走到了《山东文学》的身边。刚刚入职的我,是和山东文学社同属于山东省文联主管的山东省文学研究所暨《文学评论家》编辑部的一名工作人员。

那时候,“洪家楼南路10号”小院刚刚启用不久,一切都还是整洁、新鲜的。从办公楼一楼沿楼梯向上走,转过弯来就看到二楼墙壁上镶嵌的大幅壁画:一个穿着裙装的少女在放飞一群白鸽。浅绿的色调、白色的鸽子、青春的少女,让人感到清新、明快,充满朝气,就像那个昂扬奋进的时代和那个时代的文学。

那时候,文学已经从“伤痕文学”“反思文学”“改革文学”“新诗潮”“现代派”走到了“寻根文学”,文学潮流的每一次变迁都牵动着全社会关注的目光。《山东文学》也迎来了它到目前为止最辉煌的一段时光,曾经连续7届获得了8个全国优秀短篇小说奖和优秀报告文学奖。其中以王润滋的《卖蟹》、张炜的《声音》等为代表的一批优秀作品和中青年作家,产生了极大的影响,在全国文坛上形成了以《山东文学》为阵地的“文学鲁军”。《山东文学》在全国的文学期刊中,享有较高的知名度和美誉度,连续多年被评为山东省优秀期刊和华东地区优秀期刊,2004年还被评为全国中文核心期刊。许多青年学生、社会各界文学爱好者踊跃投稿,订阅学习。《山东文学》最高发行量曾经达到十多万份——我们家就是新时期开始之际,《山东文学》的订户之一。

据说,“洪家楼南路10号”院是以山东文学社和山东省文学研究所的名义申请行政划拨土地、由省财政出资建设的。那时候,山东文学社和山东省文学研究所都是省文联下属的事业单位。省作协也是。那时候省作协的全称是“中国作家协会山东分会”,与省文联一起在大观园南边的经六路117号那座至今还在使用的古朴的红楼里办公。那几年正是文学艺术事业快速发展的时期,各个艺术家协会陆续恢复或组建,那座名副其实的“红楼”已经不能满足事业发展的需要了。老资格的山东文学社和山东省文学研究所独立门户可以说是应时应势之举。

我刚到“洪家楼南路10号”院的时候,那里只有两个单位:山东文学社和山东省文学研究所。山东文学社在一楼、二楼办公,山东省文学研究所在三楼办公,四楼是两家共用的,西侧的大房间是会议室。山东文学社那时候兵强马壮,工作人员有十几人。山东省文学研究所与《文学评论家》编辑部是一个机构两块牌子,工作人员都是身兼两职,既是研究人员,也是编辑人员。刚刚入职的我是山东省文学研究所暨《文学评论家》编辑部的一名工作人员,主要是做《文学评论家》的编辑工作,还参与了《齐鲁文化大辞典》部分词条的编辑整理工作。平日里,眼见山东文学社的老师们进进出出,经常和他们擦肩而过,生性木讷的我和他们并没有多少接触,只是沾兄弟单位的光,每期《山东文学》都能够及时看到。

没想到,不到一年的时间,我又成了山东文学社的一名编辑。

1988年3月,中共山东省委决定省作协单独建制,由处(县)级单位升格为与省文联平行的正厅级单位,同受省委的直接领导。第三次作代会选举产生了省作协新的领导机构。冯德英为省作协党组书记、主席。王润滋、尤凤伟、左建明、张炜等为副主席。我原来所在的山东省文学研究所与山东文学社、山东省文学创作室、山东省文学讲习所、黄河诗报社、《当代企业家》杂志社和《作家信息报》等原属于省文联的7个事业单位划归省作协。作协工作人员也随之进行了大调整。省作协党组成员、副主席王润滋兼任《山东文学》主编。

1988年4月的一天,已经担任省作协党组成员、副主席的山东省文学研究所所长、我的老领导任孚先告诉我,经作协党组研究决定,我被调到山东文学社工作了,领我到二楼去见《山东文学》主编王润滋。

那一年的王润滋才刚刚42岁,已经是山东在全国最著名的作家之一。进入80年代,他接连发表了十几篇中短篇小说,《内当家》获1980年全国优秀短篇小说奖,《卖蟹》获1981年全国优秀短篇小说奖,《鲁班的子孙》也广受好评,《卖蟹》《内当家》还被改编成了电视剧和电影在全国播放,在文学界和社会上都产生了很大反响。我在北京上学的时候,就熟知他的名字和作品,没想到几年之后,自己会成为他的同事、他的部下。

忘了那天他具体说什么了,大意是我是北大中文系毕业的,要好好干之类的,只是清晰地记得他瘦高的个子、他的胶东口音、他的红脸膛、他微微翘起的嘴角的笑意、他的浓密粗硬又有点花白的头发。

我的办公室从三楼搬到了二楼,走廊北头的套间。里间是王润滋和刚从淄博调来的副主编高梦龄的办公室,外间是我和刚从沂源调来的编辑部主任刘玉堂的办公室。我担任小说和评论编辑,同时干一些领导交代的事务。当时王润滋是省作协党组成员、副主席,兼任《山东文学》主编,主要在经六路117号作协机关那座红楼办公,虽然里间就是他办公的地方,但是回想起来好像并没有见过几次面,反而是第一次的印象最为清晰。

天妒英才。王润滋不久就被确诊患了难以治愈的病症,离开正常的工作岗位,到故乡大山里养病。在与疾病斗争了8年之后,56岁时英年早逝。据说他曾经写了这样一首诗:“我本山路草,根自石间生,结得几粒籽,还落此山中。”

从1988年4月开始,我在《山东文学》工作了6年零8个月,也经历了《山东文学》由盛转衰的一段时光。

继王润滋之后,先后担任《山东文学》主编或主持工作的负责人有邱勋、王兆山、高梦龄、刘玉堂、丁振家、王良瑛等。那时候,《山东文学》的编辑力量比较强,小说编辑有燕冲、王延平、王洪荣、白峰等,诗歌、散文编辑有刘烨园、张晓琴、谭延桐等,美术编辑有陈全胜、李世璞。行政人员有王黎明、黎昌银、孙岩、李哨平、于宏伟等。这些领导和同事,都是一些各有建树、各有专长的人。当初,我从一个文学爱好者成为许多文学爱好者眼中的“老师”的时候,心中颇多惶恐。正是从这些领导和同事的身上,我汲取了充沛的营养,成长为一个还算合格的编辑。我编发过一些老作家的新稿件,也有几个新作家的处女作经过我的编辑变成了铅字。有个别稿件被我改得面目全非,也有一些我编发的稿件被《小说选刊》《评论选刊》等选刊转载。

不久前遇到一位作家,他说他还保存着一封我20多年前写给他的信。不过,我真的不记得我是不是给他写过信,更不记得我在信上说些什么了。但是,认真对待每一件来稿,热情接待每一个来访的作家,是我确实做到了的。我没有让一封信石沉大海,没有让一个人如遇寒冰。

在《山东文学》,我度过了最初的一段职业生涯,获得了山东省期刊优秀文章编辑奖,先后担任小说组副组长、第二编辑室主任。我的稿件,也有一些变成了铅字。1988年10月,《山东文学》发表了我的小说处女作《红坟》,责任编辑是刘烨园老师——他也曾兼任小说编辑。当初,我只是想请他给指点一下,没想到他给予较高的评价,很快就给我编发出来了。那是一篇向莫言和寻根文学致敬之作,模仿了莫言汪洋恣肆的语言和想象。我在北大同宿舍的同学——后来以“北大醉侠”“孔和尚”闻名的孔庆东看到后,曾经给我写过一篇评论,其中好像说到,随着年龄的增长,我可能再也不会写出那样充满激情的文字了。没想到一语成谶。

就像人的激情不可能永远澎湃,一个单位、一种事业的辉煌也很难持久。上世纪九十年代,市场经济大潮风起云涌,许多人跃跃欲试。1994年,山东文学社改制为自收自支事业单位。小日子一开始还挺舒服,我们发过佳能相机,装过万家乐热水器,可是不久就被市场呛着了,开始了惨淡经营的时光。在市场经济大潮冲击下,文学渐趋低迷,往《山东文学》投送的稿件少了,到洪家楼南路10号拜访的作家也少了。而那时候,电视越来越多地进入寻常百姓家,如今也开始惨淡经营的电视业正在进入快速发展的上升期。受几个同在洪家楼南路10号院工作的同伴的影响,1994年12月,齐鲁电视台开播前面向社会招聘编辑记者,我以第一名的成绩成为齐鲁电视台的一名记者,离开了《山东文学》。虽然不再在《山东文学》工作,但是,在《山东文学》期间锤炼的文字基础、充盈的文学情怀,始终是我职业生涯中最厚重的底色。