坚守品格 与时俱进

——《山东文学》改革办刊的追忆与琐记

王兆山

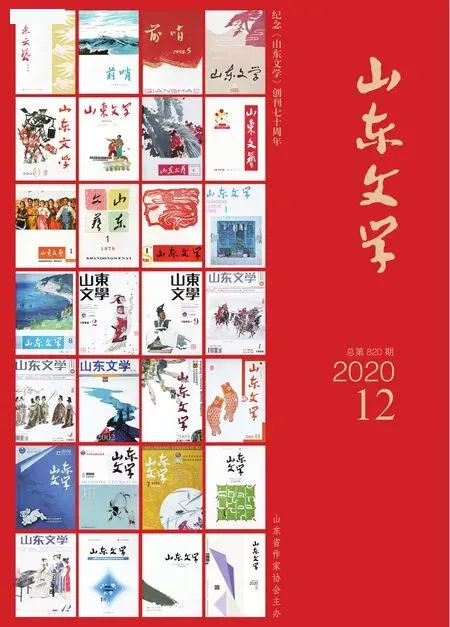

多年前有位文友在一次座谈会上盛赞《山东文学》的历史功绩,说它是“山东文学事业的里程碑”。我赞成他的评价,却感到比喻还不太确切。窃以为,若必言喻,毋宁说《山东文学》是山东当代文学的发祥地,或曰山东作家的大本营,方可及义。不是吗?论资历,斯刊始创于共和国开国翌年,相比于省作家协会的会庚还年长一岁,较之于各省文学主刊的创办也岁列年兄。论业绩,回望山东文坛70年, 名家济济复经典卷卷。数点一众魁首巨擘,敢问有哪一位不是从《山东文学》起步进而走入文学殿堂?新时期文坛鲁军称雄全国,争魁夺冠一如群星飞腾。试想有哪一颗明星新星的升空没有得到《山东文学》的助力推送?一言以蔽之,《山东文学》功大于誉焉,善哉!然而,就是这样一个功绩卓著、不可或缺的省级主流文学期刊,却在上世纪的改革大潮中遇到了前所未有的危机。我正是在这个时期被组织上委派到《山东文学》杂志社担任社长兼主编的。

众所周知,我国的市场经济起始于1993年,而一年之后的1994年,当我到山东文学社上任时,整个文学期刊行业已被商品经济大潮冲击得稀里哗啦,乱象丛生。各种号称通俗文学的报刊杂志,充斥着所谓时尚、言情、传奇、侦破、悬疑等内容的作品纷纷涌现于世,激烈争夺着市场份额。传统文学期刊不仅订数剧降,而且还要面对改革对办刊经费的政策调整,当时《山东文学》遇到的就是一种最严厉的调整,人称“断奶式新政”。面对如此危局,我们究竟该怎样守好、建好这座山东的文学大本营?为此,社委会研究决定在全社上下开展一场大讨论,题目就是两句顺口溜:“刊物经费断,我们怎么办?”

危机面前,最值得庆幸的是《山东文学》有一支长期磨炼而成的高素质的办刊队伍。当时的两位副主编分别是资深评论家和著名小说家,各个编辑室都拥有一批精通专业、经验丰富的编辑人员,还有一批爱社如家的行政人员。他们对《山东文学》的办刊宗旨与使命担当有着深刻的理解和清醒的认识,大讨论很快就达成了大共识,概括成几句话就是:“解放思想,更新观念;坚守品格,与时俱进;大力提升刊物质量,积极应对市场挑战。”这些话看似很概念,其实不简单,实践很艰难。关键是从哪里入手?

在讨论中大家认识到,无论时代怎样变化,纯正的、高雅的严肃文学,依然是时代和社会的根本需要和永恒追求,并且永远是文学发展的主流,我们要坚守的就是这样的文学品格。应对危机与解困突围的路子纵有百条千条,我们也坚决不走随波逐流、降格以求的媚俗之路,困难再大也不卖版面,不办分刊,不对外承包专栏,更不为吸引眼球而刊登有偿的变相的低俗稿件和毫无质量底线的所谓“广告文学”。而是要集中全员的、全部的力量投入到提高办刊质量上来,用质量的大提高赢得社会的大支持和刊物的大发展,这才是解决危机的根本出路。

单从选稿用稿角度谈提高质量,本刊编辑个个都是高手,足可自信。但是办刊是个复杂的系统工程,必须有一系列的政策支撑和制度保障, 而当时的刊社由于种种原因恰恰缺失了这些保障。社委会由此入手,制定了一系列严格的新规,比如:修订强化了“三审制度”的细则;规范完善了“编前会制度”,创立健全了“新刊评议制度”“周一例会制度”和“质量奖惩制度”,还有一系列行政、人事方面的新规新制等等。这些改革举措不是搞形式走过场,而是每条每句都要落实到质量的提高和刊物的变化上。比如每周一的例会,为了研究确定各个栏目的重点稿件,特别是小说栏目的头三题稿件,大家深入讨论,热烈争论,甚至争得面红耳赤,直到最终敲定公认的排序名单。又比如有一次评刊会,自我找茬,自我加压,发言十分踊跃,会议从早晨开到下午,连午饭都在会议室里吃。再比如为了落实质量责任制,对于有潜力的好稿尤其是重大题材的稿件,编辑们并非简单选用,编发了之,而是先定出很高的标准,然后挖空心思地出主意想点子,帮助作者反复修改提高,直到达标。当时本刊有许多被全国转载的精品佳作都是这样改出来的。至于在奖惩制度的实施中,因质量问题被奖被罚的事例就更多了。总之新规新政施行,改革立竿见影。

面上的工作靠制度保障,而重点的项目就需要以改革的精神总体规划运筹,精心组织实施了。1995年,我们勠力策划的“齐鲁作家小说精品大展”系列栏目隆重推出,由于筹备充分,措施得力,投入编力强大,选人选稿严格,一面世就受到读者作者的热烈追捧。专栏以每期推发3~5篇(人)的规模,连推3年,接连推出全省代表性的实力派作家的精品力作一百多篇,一下子带动了刊物质量的大幅提高,并产生了一定的轰动效应。其中有大量作品被全国名刊大刊转载选载,并在多种全国性的评奖活动中获奖。就在同一时期,我们还先后策划并推出了“米果杯诗歌年赛评奖”“乐化杯散文征文”等专栏,同样收到了明显质量效果。说到质量,刊物的封面不容忽视。当时刊社有位美编是著名画家,其画作曾获国际金奖,他身兼省美协副主席、中国美协理事等职,十分繁忙。改革浪潮激发了他的干劲,自告奋勇为《山东文学》每期封面专门作画一幅,加以精巧的设计闪亮登场,顷刻享誉业界。甚至有读者因喜爱他的封面画作而每期购买刊物收藏,有评论也在文章中盛赞“《山东文学》的封面一流!”

刊物质量的大大提高,产生了良好的社会效应和经济效益:许多关心文学事业的企事业单位领导、社会名流、著名企业家等各方贤达,正是看到了《山东文学》的品格和质量,地位和作用,特别是看到了刊物的进取和坚守,从而热诚地伸出援手给予无私支持和慷慨援助,其中仅全国著名企业得利斯集团一家,每年就资助办刊经费数十万元,而不需要刊发“广告文学”,也不需要发表他们的个人作品,他们只想为文学事业“尽点责,出点力”。作为回馈,我们特邀该集团总裁担任名誉社长。当这位著名企业家在一次会议上从省委领导手中接过聘书的时候,激动地表示:“为《山东文学》社当名誉社长,我感到十分荣幸!”同这位企业家一样,在《山东文学》实施改革的特殊时期,对本刊给予无私支持的还有全省各地的一大批社会名家和驰名单位,比如:潍坊市乐化集团,临沂市交通委,淄博市工商局,以及沂源县东里镇和临淄区柳杭村等,因为对文学的热爱而做出了奉献,因为社会责任而伸出了援手,《山东文学》不能忘记他们。正是他们的支持帮助使刊物走出了低谷,踏上了新的征程。这恰恰呼应了那句名言:改革中遇到的困难,只能通过改革来解决。1995年秋本刊社在南郊宾馆召开庆祝创刊45周年大会,省委领导在讲话中,对本刊的办刊质量和队伍建设给予高度评价,明确肯定:“《山东文学》的改革是成功的,省委是满意的,读者是欢迎的!”

“读者欢迎”这是对办刊人最好的褒奖!当然领导这样讲话也是有其根据的,根据就是经过短短几年改革,刊社走出了低谷,坚强地实现了自给自足,并且发行量和工资额均有大幅提升。更重要的是《山东文学》经受住了改革大潮的冲击而一直稳居于“全国中文核心期刊”的行列,并且多年蝉联“山东省优秀期刊”的殊荣。这是全社同仁共同努力的结果,也是社会各方支持的结果,一句话,这是改革的结果。这段不同寻常的经历,将不可磨灭地存留在我的记忆中。

短短几年过去,我奉调返回作协机关工作,离任刊社之际,回顾改革经历,心中充满欣慰,却又不无遗憾。而最感遗憾之处仍是办刊经费问题,虽然超额实现了预期目标,但仍未从根本上解决刊物的保障缺失之虞。改革是一个艰难的探索过程,改革的经验反过来又指导改革,而《山东文学》这场改革的经验表明:只要我们锐意创新,开拓进取,文学期刊是能够实现经济效益和社会效益双丰收的;然而更重要的经验是,光靠这样的“双丰收”支撑办刊是不科学不规律不可持续的,作为高雅艺术、严肃文学的载体,纯文学期刊必须要有政府的经济保障,才能确保高层次的公益文化事业得以繁荣发展。而刊物自身的创收收入只能作为经费补充而不能作为支撑。让办刊人员两线作战,既抓精品又抓经费的做法是制约文学生产力发展的,得不偿失,必须改变。上述这些观点,作为我主持本刊进行改革所取得的经验与启示,当时我就曾向省主管部门多次递交报告并提出建议,即使调离刊社之后我也曾利用某些会议场合和各种机会向领导机关呼吁,甚至当面向省委领导同志作过汇报,请求解决。但都因当时“条件和时机尚不成熟”等原因一再搁浅。《山东文学》在等待一个历史性的机遇。

机遇终于等到了!2018年省作协换届后,新任党组班子敏锐地抓住国家不断出台文化新政的机会,主要领导亲自上阵,上下沟通,多方争取,多措并举,奋力破局,终于一举打破了这个多年来牢牢束缚着《山东文学》发展的经济桎梏,彻底结束了自收自支的历史,恢复了“公益二类”期刊的一切待遇。这是近30年来历任作协党组想做而没做成的事情,在这届党组终于解决。如此刊社同仁们又可轻装上阵,集中人力财力办好齐鲁文学首刊了。记得我在第一时间接听到党组领导打来电话告知这一喜讯时,我作为该刊六十年代的小读者,七十年代的新作者,九十年代的老编者和新时代的吃瓜者,竟然高兴得一时语塞,良久才回应了两句话八个字,一句是“功德无量”,第二句是“本该如此”。

我们应该为这届作协党组所做的大量开创性的工作点赞!我们还应该为这届领导班子所选配的办刊团队点赞,因为他们又进行了一场新的改革,这场以削减旬刊恢复月刊为标志的大刀阔斧的改革,其核心要义依然是坚守品格,与时俱进。从而把刊物的质量推上又一个新的高峰!两年来该刊的作品被全国的名刊大刊转载数十篇之多就是改革成功的明证。行文至此正巧看到该刊上的又一篇作品刚被著名的《新华文摘》转载了!也许这样的事情才是对《山东文学》创刊70周年最好的庆祝和纪念,其它诸如老夫这等绕舌小文倒显得多余了,就此打住吧。