《山东文学》,我的心灵之家

王良瑛

我生命中有两个家:一个通常意义上的生活之家,一个文学之家。文学之家的归宿,便是《山东文学》。

我与《山东文学》,似乎是宿命。

我永远不会忘记那几本1959年的《山东文学》,在我们村劳动改造的一个李姓右派留下的。这个李姓右派大概也是一个文学赤子,在我们村劳动了大半年以后,冬天被调去修全县最大的一个水库。水库工地距我们村一百多里路程,铺盖和生活用品,包括睡觉的被褥吃饭的碗筷都要自己背着,需要轻装简行;水库工地劳动繁重,又是住草棚子,不会有条件看书,因此他把自己的书籍刊物等杂七杂八扔下了。他的房东是我的伙伴,知道我爱看书,就把其中的《山东文学》给了我,是1959年差不多全年的。那是个全国遭遇灾荒的年代,经济困难,物资匮乏,什么都缺,刊物用的纸张质量低劣,纸页糊黑,几乎难以辨认出文字;但毕竟还是能认得出,使我读了上面的所有作品。——此前虽也读过《人民文学》《少年文艺》等文学期刊,但这样将差不多全年的一种刊物系统地读完还不曾有过;而且,要害是,正是这差不多1959年全年的《山东文学》,激发了我对文学的兴趣,诱发了我的创作欲望——小说原来可以这样写,我大概也能做得出的吧!于是,18岁的我,不知天高地厚地写出了我的第一个短篇小说。而且从此60年,开始了我的文学长旅,再没有停止过。在这60年的跋涉中,我常常想,如若没有1959年的《山东文学》的诱导,很难说我会不会有这终生的长旅;或者,这个长旅,会不会从18岁起步,真不好说。《山东文学》于我,不是宿命吗?

我认识了《山东文学》,亲近了《山东文学》,感情完完全全和“山东文学”这四个字融合在了一起,心里一直把《山东文学》看作“自己”,“自己”的刊物,不管写出什么,必先寄给《山东文学》,即使不能发表,也求得编辑老师的指教。正因此,从1966年4月始,发表我第一首诗的文学期刊,是《山东文学》;发表我第一首歌曲(词)的文学期刊,是《山东文学》;发表我第一个剧本的文学期刊,是《山东文学》;发表我第一篇小说、第一篇散文的文学期刊,还是《山东文学》。也因此,相较于其他文学期刊,我在《山东文学》发表东西最多。另一方面,几十年来,也受到了《山东文学》的极大惠泽。1963年3月,尚在求学时期的我,就被《山东文学》列为重点培养作者;上世纪70年代末“文革”结束,刊物正式复刊,每年都要举办几次创作笔会和其他创作活动,哪一次我都名列其中。对于当时的一个基层作者,多么难得!

前几天从微信上看到了一位文学刊物的主编,也是我的朋友关于文学的一段有趣的历程。这位朋友姓刘,在定陶一中任教的时候,第一次将一篇小说投稿给一家刊物,题目下面署了个人的名字,正文最后注明“某年某月某日于陶城”。过了大约两个月,退稿,编辑将正文后的“于陶城”误认为他的名字了,信封上写着“于陶城同志收”,退稿信中写道:“于陶城同志:您好!您的大作......”五年之后,他在这家刊物发表了小说处女作;又五年后,调到这家刊物当了编辑,直至做了主编。迄今近30年,朋友深有感触地说,个人认为不管写与不写,都是活在小说的世界里,且怀怀旧,突然心里对年轻的自己说:“于陶城同志,您好......”此事说来有趣,也有缘。我又何尝不是呢?从60年前开始给《山东文学》寄去第一篇小说,到1979年小说处女作发表,近20年,收到的一直是《山东文学》的退稿信,名字虽未出现过“于诸城”(自卑的我从来没敢造次,在正文之后写过“于诸城”),但写成“王良璞”“王良美(美字左加王旁)”的时候也是有过的。最终呢,我也同我的那位朋友一样,调到了《山东文学》,并且一直事职到退休。需要一提的是,我到《山东文学》还是有一些“经历”的:1980年10月,也即王希坚任主编时,我曾被调去干过小说编辑,但个人对这项工作并不热衷,最后还是回了诸城文化馆当我的创作员;又大约两年后,《山东文学》负责人萧鸣个别给我打招呼,透露调我做小说编辑的意思,并有一位副主编在省里的一次创作会议上与我谈过话,那时萧鸣突然重病,去世;1988年省作协从省文联中分离,我被调去作协创作室搞专业创作,在1991年9月,个人不知情的情况下,组织下文公布为《山东文学》小说组组长。十几年翻来覆去,最终还是到了《山东文学》,从此安然。不是宿命吗?

不禁想起了老主编,我的同乡、老师,王希坚先生。

因为受邀筹建诸城文学馆,近几年我读了王希坚早期出版的大量的文学作品,小说、诗歌、散文都有;也读到了1957年整风反右期间一些批判他的“反革命罪行”的文章(颇为滑稽的是,有些批判者不久也成了被批判的“右派分子”),这位以写“解放区文学”著称、最早反映农村土地改革的著名作家,1957年被打成右派戴帽改造,坎坎坷坷20余年。“右派”改正后,于1980年6月省文代会上当选为省文联副主席,不久即出任《山东文学》主编。这位心胸坦荡受人尊敬的文学前辈,彼时虽已年逾六旬,仍雄心不减,把对文学的深厚情感和远见卓识倾注到刊物上,对创作者竭尽扶持关爱。我在《山东文学》做小说编辑的时候,与这位充满传奇色彩的师长有了近距离的接触,也便亲自感受到了他的热忱,他的坚韧不拔,从他身上受到了诸多教益。记得他在一次编辑会议上谈到办刊方向时,特别强调培养新人的重要。他说,《山东文学》作为全省一家重要的文学月刊,要把培养青年作者作为义不容辞的责任,特别要注重培养基层作者。这些作者都有各自的工作,业余时间写东西,很不容易,我们应该体谅他们,关心他们,尽刊物所能给予他们更多的支持,组织起我们自己的创作队伍。当然名家也十分需要,但主要还是依靠“自己”的作者支撑。他说,树立一个刊物的形象,靠的是作品质量,有了梧桐树,才能引得凤凰来。刊物发表的作品质量高,创出名声,名家才会把好的东西寄给你。他幽默地说:“我一当了主编就给王愿坚写信要小说,写了两封信都没回,却把小说在《人民文学》发了。咱的牌子不硬啊,兄弟的情分都不讲!”他说完呵呵笑着,由此又强调了一遍培养“自己”新秀的重要。已经过去了四十年,那情景还时时在我眼前浮现,那诚恳的话语常常响在耳畔。正是铭记了前辈的苦心,受前辈情怀的熏染,我事职《山东文学》后才更加明确肩上的责任,不忘接续使命和宗旨,重视新人,不薄名家,不负众望,不曾懈怠。克服种种困难,多次举办基层作者创作笔会,分层次地发表年轻作者的作品,培养出了一批批全省乃至全国知名的作家。把《山东文学》的传统发扬光大。

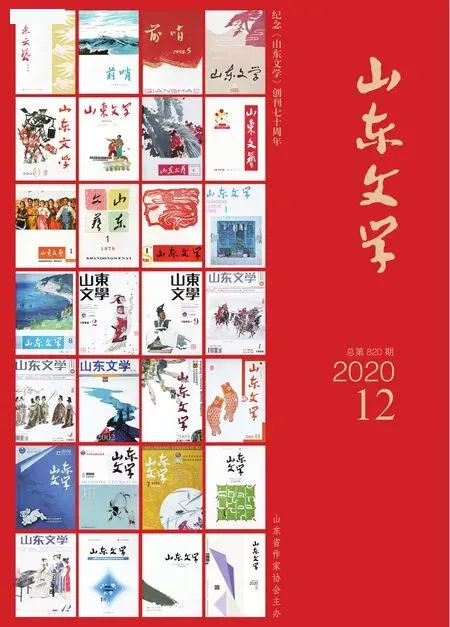

人生七十古来稀。一个人七十岁,就是步入老年,倘尚能做事,也被说成“宝刀不老”“老当益壮”,极尽溢美,却是愈发表明老矣,再“壮”也不会壮得长久的了。然而,一本文学期刊,不是可以用“年”来论岁数的。多少年为老?多少年也不老!衡量它“老”与“不老”的标准,不是“年龄”,而是“品质”:外部的容貌,内在的分量。我案头有几本1958年的《前哨》,也即《山东文学》的前身。时八岁,当属童年。面貌也见“小”:16开本,48页,文字排得满满,就连封四也都登载着连环画。但周身充溢着浓郁的生活气息和鲜明的时代特征,处处彰显出大刊的气象和品格。由此想到七十年来《山东文学》经历过的坎坎坷坷,整顿,停刊,多次易名,不断受伤,但是终不倒,而且愈发旺盛,愈发充满活力。为何?因为它的质地是文学。人民需要文学,社会需要文学,文学源于生活沃土,所以文学坚强。《山东文学》正是植根于齐鲁大地,得到丰厚的生活养分的润泽,适应于人们的需要,才永远挺拔茂盛,朝气蓬勃!

看如今之《山东文学》,样式清雅大气,作品丰富厚重,既成熟老到,又具有青春的风采,堪称高品位的文学大刊!每期到手,我都仔细阅读,每期都感到了沉甸甸的分量。而且作者队伍中新人层出不穷,自然想见到刊物美好的未来,也对编辑们顿生感激之情。故此,每当新刊到手,我都抑制不住惊喜和欣慰。

因为,它是我的至爱,我的心灵之家。