读者·作者·编者

——祝福《山东文学》创刊七十周年

许 晨

时间真快啊——年轻时常常发出这样的感叹,却并未真正懂得珍惜,而是总觉得日子还长着呢。现在年轮走过了一个甲子,才感到时不我待,去意徊徨,生命的太阳已经过午了。这就像宋代大词人辛弃疾所说:少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼。为赋新词强说愁。而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休。却道天凉好个秋……

似乎只是一眨眼的工夫,又是十度春秋过去了。

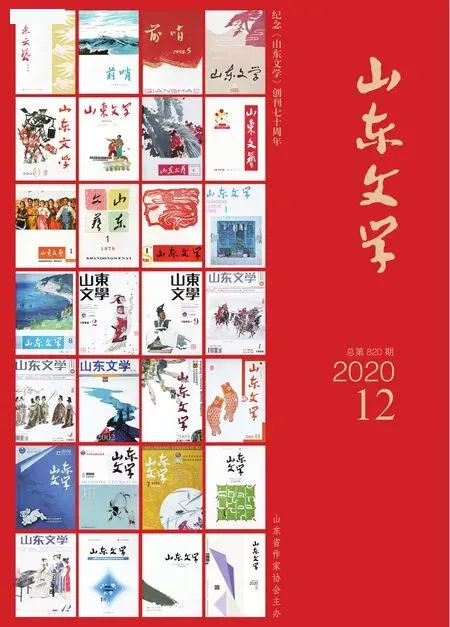

2010年,我们编辑出版庆贺《山东文学》创刊六十周年纪念刊,还清晰地闪现在眼前的时候,2020年,纪念《山东文学》创刊七十周年华诞就扑面而来了!接到现任主编、山东省作协副主席刘玉栋,也是一位优秀的作家、我年轻的好友约稿电话与微信时,正在海滨工作室写作的我,立时激荡起海浪般的心潮。

作为一名在齐鲁大地上成长起来的作家,《山东文学》——这份伴随着新中国成立的礼炮声诞生、创刊于1950年的文学期刊,在我心目中位置是十分重要的。可以毫不夸张地说,我之所以走上文学生涯,并且一直坚持到底,还取得了包括荣获华东地区优秀出版工作者、鲁迅文学奖在内的一些成绩,与它有着直接而密切的关系。从头翻检个人的“文学履历”,那上面鲜明地显示这样一行大字“读者·作者·编者”。

回想上个世纪七十年代,我还是一个初出茅庐、喜欢读书的小青年。与许多血气方刚、耽于幻想的年轻人一样,狂热地爱上了诗歌散文。“文革”期间,《山东文学》(过去称过《前哨》《山东文艺》)被停刊了,我们尊敬的一些作家诗人,也是山东文学的主编们——刘知侠、孔林、王希坚、苗得雨等人挨批斗了,文学似乎进入了低潮。但我从一位亲戚家的床底下发现了一摞已经发黄的《前哨》,遂借来如饥似渴地阅读着,上面有小说、诗歌、散文和报告文学,还有小剧本、曲艺作品,那时候的文艺刊物堪称包罗万象。我成了一名《山东文学》——当时叫做《前哨》热心读者。可惜的是,看当时不能公开阅读,只能躲在一边悄悄欣赏。

十六岁那年,由于我是家中长子,按当时政策可以不用去“上山下乡”,分配到德州齿轮厂当了一名工人。工作之余,爱好读书写作有了用武之地,自告奋勇写黑板报、大字报专栏,人称“黑板报作家”。有一天,看到《大众日报》上刊登了一条“征订启事”:《山东文艺》(后定名为《山东文学》)复刊试办,欢迎订阅。哈!我高兴地跳起来,立即骑上自行车跑老远的路,到邮局订上了一份。每期必看,从头翻到尾,愉悦身心,参考学习,看得多了,自己也尝试着写作,期盼当一名作者。那时候报刊种类较少,《山东文学》和《大众日报》文艺副刊便是山东业余作者的圣地,如果能够在上面发表一篇作品,哪怕是几句小诗,也会欣喜若狂大受鼓舞的。

大概是在1978年5月,我多年不懈的努力终于有了成果,精心写作的一组短诗《难忘的岁月》(两首)——《弹壳笔》和《独轮车》,登上了《山东文学》诗歌栏目。那是我去北京参观中国人民革命军事博物馆时,面对战争年代的革命文物,心潮澎湃,有感而发,当时的《山东文学》副主编苗得雨老师给予了极大的好评和鼓励。由此,更加坚定了我走文学创作道路的决心。后来,我参军来到济南军区空军工作,积极深入航空兵、雷达兵等部队体验生活,尤其考入解放军艺术学院文学系,系统扎实地进行了理论学习与创作实践之后,作品无论是数量还是质量,都有了不小的提高。

这期间除了向《解放军文艺》《解放军报》《人民文学》《中国作家》等报刊投稿之外,《山东文学》仍然是我主攻的“阵地”,陆续发表了《蓝色的征途》《寻找昨天》等一些诗文。因为不管是在德州还是济南工作,抑或是在地方和步入军营,我首先是一名山东的作者,立足齐鲁大地是根本。事实上,不仅仅我是这样,几乎所有生活在泰山南北的文学爱好者,最看中的期刊是《山东文学》,包括一些后来成名并在全国产生影响的专业作家,大都是从这里走上文坛的。因为,新中国成立之后,除了国刊《人民文学》之外,有条件的省市自治区也在各地办起了文学刊物。我们的《山东文学》就是最早的一批,代表着本省的文学队伍、阵地和窗口。

山不转水转。上个世纪1991年,我从部队转业来到了山东省作家协会,一心想搞业务。时任山东省作家协会副主席、《山东文学》主编的邱勋老师欢迎我到《山东文学》工作,而且一改军转干部难以安排实职的先例,任命我为《山东文学》编辑部副主任。由此,我与《山东文学》更是结下了不解之缘。由读者、作者到编者,我的文学旅程转换了角色。如此,我在《山东文学》一干就是整整二十年,由编辑部副主任、主编助理、副主编、党支部书记一路走来。2006年,被山东省期刊协会评为“山东省优秀编辑奖”。说真的,文坛上得过各种大大小小的作品奖,但我很看重这个奖项。因为这是对我编辑工作的认可、褒奖与激励。

更大的考验是在2008年,前任社长主编退休,省作协党组决定由我接替他,先任执行副主编、法人代表,实际就是做主编主持全面工作。“不当家不知柴米贵”,陡然感觉肩上增加了沉重的压力。众所周知,自上个世纪九十年代中期始,《山东文学》在全国文学期刊中被率先推上了改革的潮头。经费“断奶”,编辑流失,特别是纯文学期刊受到商品经济大潮的冲击,步履维艰。在作协党组、主席团和各兄弟部门、广大作家积极支持帮助下,我义无反顾挑起了这副担子。

功夫不负有心人。经过一番努力,《山东文学》在十分困难的情况下,迎来了一个新局面。我们的脚步不但没有被挡住,刊物一直正常运转,保证了各项工资福利正常发放,稿件质量还上了一个台阶,被《小说选刊》《小说月报》《散文选刊》《诗选刊》等选载多篇作品,创出了历史新高。年底,《山东文学》荣获“山东省第六届优秀期刊”和“华东地区优秀期刊”两项称号。我们捧着大红奖状,心潮澎湃,眼眶湿润,真不容易啊,没有功劳有苦劳,总算交上了一份还算合格的答卷。

一晃来到了2010年,《山东文学》迎来了创刊六十周年的纪念日子。一个甲子,当为大庆。此时,我经过民主推荐、组织考察、大会选举等程序 ,当选了第六届山东省作家协会副主席、文学期刊及出版委员会主任,仍然兼任《山东文学》杂志社社长,同时聘请山东师范大学博士生导师、著名评论家李掖平教授任主编,这大大加强了山东文学社的力量,分担了我的压力。我与李掖平主编分工合作,携手并肩,借纪念创刊六十年契机,改革创新,与某企业联合设《山东文学》奖、实行期刊签约作家制,筹备创刊六十年纪念刊和纪念大会,扩大影响力,共同把这份代表山东文坛形象的文学期刊推向前去。

“只争朝夕,不负韶华。”这是2020年元旦,中共中央总书记、国家主席习近平在新年贺词中讲的一句话。其意是:珍惜当下时光努力奋斗,才能不辜负青春年华。回顾我和《山东文学》一起走过的春夏秋冬,虽说没有什么经天纬地的“话题”,但扪心自问,对得起从读者、作者到编者的经历。前不久,网上有一个视频颇有影响,叫做《后浪》,说的是一代有一代的责任和担当。如今,《山东文学》的接力棒传到刘玉栋主编一班人手中,年富力强,志向远大,必将不断迈上更新的高度。尽管目前文学期刊众多,又涌现出一些新媒体,但谁也取代不了《山东文学》。作为本省的作家和业余作者,还是首先要在它的浇灌培育下茁壮成长。记得曾有人建议,《山东文学》刊名带有地域色彩,还是换一换吧,叫《泰山》或者《黄河》会更广阔。我当即否定:一方水土养一方人。正因为有山东特色才会在全国文坛占有一席之地。

常言道:人生七十古来稀。当然,那是在过去科技不发达的年月,现在八九十岁也不稀奇了。而对于一份人们喜爱的文学期刊、特别是对于《山东文学》来说,在新一代主编和编辑们的心血汗水里,七十华诞只不过是漫长征程上的加油站,一定会承上启下,继往开来,去抒写更加辉煌璀璨的新篇章,为山东乃至全国的经济社会和文化事业做出应有的贡献。作为曾经与它相伴20年的老编辑老主编,对此我抱有坚定的信念并给予热烈而真诚的祝福!