无形之树

燕 冲

很多次梦见自己在校清样,仿佛城隍庙的判官,手握那支具有生杀大权的红笔,神经质地删掉些病句和错别字……

编辑即使在梦中,也知道那红笔的分量……

对这类梦境的解析应该很容易,毕竟我人生的许多时光,都洒落在《山东文学》。

编辑部是充满理智和激情的地方,编辑们都是职业读者,整天在文山稿海里挣扎,神经末梢在不停颤动。编辑们满怀着寻宝者的侥幸心理,期待在荒原旷野中发现奇迹……

当过编辑的人,在出版周期里都患有焦虑症,每当想到本期的稿件还没凑齐,或者还缺少头题稿子,内心就一阵紊乱,像陷在沼泽里。如果抓到了好稿子,那气氛能抵上过年,大家会分享喜悦,将稿子相互传阅,顺便在稿签上夸一下作者,并注上:建议编用。

遇到争议稿,书呆子们会为虚拟的人物与情节争论得一塌糊涂,并在稿签上各抒己见,于是审读意见越写越长,稿签越写越厚,快赶上评论文章了。

清样下了厂,也不敢松懈,出了问题,编辑还要亲自跑印刷厂……

这就是编辑的生活,整天沉醉在为别人做嫁衣而自得其乐,把作家的成功看作是自己的成功,待到山花烂漫时,她在丛中笑。

编辑很像社会活动家,整天忙于联系作者,满世界去寻找稿源。有经验的编辑,均与作者联系很紧密,哪位作家手上有稿子,甚至他脑袋里有什么构思,编辑都门儿清。

编辑最劳神的工作,是与作者谈改稿意见。这是个苦差事,费力不讨好,首先要启发作者,调动他的生活积累,激活他的灵感,还要帮作者理顺思路,才能将稿子改上去。

谈修改意见时,近乎痴人说梦,这种虚头巴脑的事儿,说多了不行,说少了也不行,编辑要拿捏得恰到好处,力求把作者肚里的货全部榨干,让他发挥到极致。

可有时遇见不开窍的作者,稿子会连改几遍都过不了关。作者被逼无奈,梗着脖子强调理由说,我写的都是真事儿啊。

编辑都喜欢梦境,于是像占卜师那样导引他:我没让你写真事儿,只想让你编造个假事儿,但编的要跟真事儿似的,行吗?

好稿子都是改出来的,虽然改稿时有点残忍,但编辑都尝过这甜头。

编辑部来稿不少,能用的现成稿子却不多,多数来稿需要加工修改,用编辑的俏皮话说,就是清理和引伸。有的稿件连标点符号都没有,读起来呼吸困难,一口气憋个半死。

下稿时,文字编辑修改文稿,美术编辑修改插图,修修补补,各有其忙。整个过程单调枯燥,没有戏剧性,很像蜂蜜的制作过程,工蜂在采蜜、酿蜜……

而一期期充满梦幻的刊物,便是从这琐细的过程中分泌出来。

编辑最怕的,是当面去退名人的稿子。名人多为隐士,都宅在家里。退他们的稿子,要走上门去,以示尊重。面对那些德高望重、著作等身的文学前辈,你低眉顺眼,几乎不敢看他,避实就虚地说些恭维话,还下意识缩起双肩,随时准备成为牢骚抱怨不幸的承受者。

名人的稿子写得不好,照样退,废铜烂铁不能充当装饰品。但否定名人的稿子,要付出代价。有些名人还因此发誓,说再也不给《山东文学》写稿了……

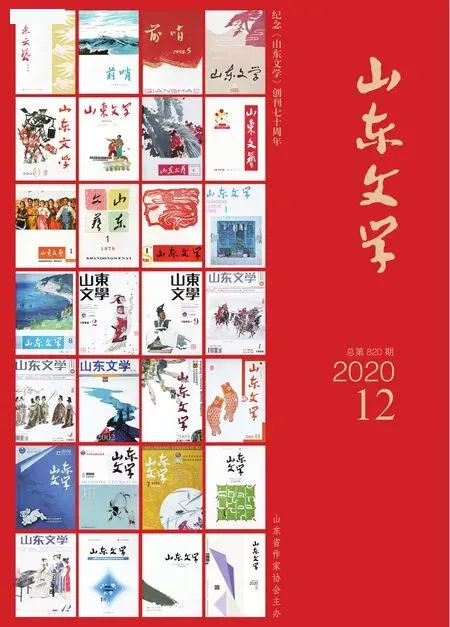

白驹过隙,转眼《山东文学》已走过了70年,在漫长的岁月里,刊物始终坚持立足本省办刊,注重培养和发现本省的文学新人。《山东文学》是地域性刊物,若要办出齐鲁特色,就一定要依靠本省的作者队伍来支持。编辑部各级领导对培养作者的工作很重视,经常组织业余作者参加刊物笔会,对有潜力的作者,还会在刊物上连续推出他们的作品,组织他们的作品讨论会,并配发评论。

所谓“推出”,稍有揠苗助长之嫌,但也反映出《山东文学》求贤若渴的急切心情。

进入新时期以来,《山东文学》加大了培养作者队伍的力度,许多文学新人在《山东文学》崭露头角,并产生了一大批在全国有影响的优秀作品。

改革开放给文学带来了色彩和生机,作家们均对写作状态有了新的觉悟,文艺思想大解放,都想在创作上突破求新,国外许多新的文学观念和流派,也在国内文学界眼花缭乱地流行。文学在引进新观念的同时,也给编辑的选稿标准带来了新课题。比如有些新小说,跳跃性很大,常常由第三人称叙述突然转换为第一人称叙述,让人一时摸不着头脑。当你小心翼翼提点不同意见时,自命不凡的作者会用新观念把你撂倒,让你感觉自己落伍了。

人类的智慧是多元的,文学有各种思考与倾诉是好事。编辑为了团结作者,人都很随和,也乐意被新观念说服,甚至挫败,多了解写作者的想法,多听取一些不同意见,对办刊有益。

而编辑的痛苦,是不能以质量为标准来选择稿件。明明是很差的稿子,但由于种种原因,却要你硬着头皮去编发,这简直是对编辑的侮辱。编辑担负起灵魂的责任,只好举着红笔在稿件上大杀大砍,把大树削成木棍儿。对这类稿件,编辑只能这么处理,孔子编《诗经》的时候,不也将诗三千篇,砍杀得只剩下诗三百篇么?编辑部昧着良心编发这类稿子,只能破坏读者的消化系统,应该感到羞愧。为别人做嫁衣裳,虽不能用诺贝尔文学奖的尺度,但也应高标准,严要求,稿件质量才能过硬。编辑眼高手低并不可怕,手低仅属于“术”的层面,经过训练可以提高。但眼界不高,标准不高,刊物质量便会下降。编辑应具备倔强而独立的人格,敢于坚持己见和审稿标准,坚持质量面前人人平等。有时编辑要装酷,拉下脸来六亲不认,只认稿,不认人。虽然这会得罪人,平添许多烦恼,但与职业道德会促使良心不安,权衡起来能好受些。亲手去损害自己所热爱的编辑事业,与文学精神背道而驰,才会让人难受。

而作者在创作上投机取巧,靠拉关系发照顾稿,实际是在断送自己的文学前程。这不仅倒了读者胃口,也毀了刊物名声。

好编辑是淘金者,在《山东文学》发表的优秀作品中,许多是在自投稿中选出的。那些脱颖而出的文学新人,一经发现,就会被编辑盯住不放。

个别作者担心编辑不看自己的稿子,便用胶水隔几页粘一下。这伎俩古今有之。稿子退回后,作者发现粘着的稿纸没被掀动,便来信指责编辑,还骂人。这让人想起写《福尔摩斯侦探集》的作家柯南道尔,他也当过编辑,也遇到过这种情况,这位英国编辑给作者回信说,判断一个鸡蛋是否变质,不必把它全部吃掉……

编辑自有编辑的套路。

当然,自投稿有时也靠不住,作者的人品与素质是有差异的。大多数心智纯正的作者在艰辛写作,也有个别人在抄袭,欺世盗名。

记的有人整篇抄袭了一部外国小说,而抄袭者对小说仅有的改动,只是把主人公弗兰克改成了狗蛋,将人名植入了“中国特色”。结果稿子发出后,被读者来信告发,但为时已晚,稿费早被抄袭者骗走。

而这些失误,也只能由编辑来承担责任,在编务会上,连主编都要做自我批评。

后来编辑们长了经验,审稿时若发现作者的文字风格不统一,那就要警惕了,这很可能是寻章摘句之流在作祟。

编辑的素质决定着刊物的质量。

编辑除了修改好别人的稿件,还要利用业余时间读书学习做功课,甚至尝试着去写作,从而提高业务水平,开阔艺术视野。自己会写小说,才能编好小说,自己是诗人,才能编好诗歌。

编辑的品格代表着刊物的品格。

刊物办得差,首先是编辑的职业操守差,而编辑的艺术良知与水平,是刊物立足于文学之林的基础。刊物质量差,没人看,什么话也别说了,原因之一是编辑没尽责;二是编辑水平低,二者必具其一。

编辑工作独具匠心,低能与惰性、或平庸者的趣味,都是文学事业所不能原谅的。为了提高发行量去迎合低级趣味,是极端的短视行为,只会砸刊物的牌子。

刊物办得品位高,文学性强,就不会失去读者,自会有深情的目光注视你的窗口。

不要让与文学无关的人去做编辑工作,去亵渎神圣。把刊物当作摇钱树和“敲门砖”的人,应该坚决赶走!文学追求的是真善美,敬畏文学的人,一般来讲不会有多坏。而那些卑鄙的摊贩儿们,像一群煞有介事的苍蝇,为蝇头小利便去疯狂地败坏文学生态,他们庸俗透顶,几代编辑和作家共同建立起来的刊物声誉,被他们毫无羞耻感地破坏殆尽,这种人根本不配做编辑工作,他们是文学的天敌。

《山东文学》有着70年的文学传统,在几代文学工作者的辛勤培育下,历经了无数风雨和艰辛,如今已生成为参天巨木,它玉树临风,黄钟大吕般激荡,坚定而有力量。

大树华美辉煌,而另一棵无形的大树,世人却看不到它,也听不到它内心的独白,它就是编辑之树,一棵谦逊而庄严的树。编辑之树根植于文学大地,它承载着责任与良知,象征了文学本身……

回顾《山东文学》70年来发表的那些好作品,至今仍熠熠生辉,质地优良,而且常读常新,既见证了作家的才华,也体现出选家的眼力,很有意义。

我时常怀念那棵编辑之树,怀念那些追求美、发现美、彰显美的人,那些为《山东文学》无私奉献的新老编辑们,正是他们的枝叶和树冠,传递着真正的文学精神,支撑和维系着作家的灿烂星空……

我真诚地热爱《山东文学》,但我只爱它的质朴与纯净,不爱那些由于历史原因所造成的脓疮和疤痕……

希望《山东文学》以70周年为起点,更加注重对编辑队伍的培养,因为编辑是办刊之本。爱护这棵无形的树吧,不要让它枯萎。愿它枝繁叶茂,生长壮大,也希望众编辑不忘使命,勤奋努力,为繁荣我省的文学创作,做出新的贡献。