向一方丰产田致敬

赵德发

70年前,在泉城济南,一块文学园地被开拓出来。从此,一帮人守在这里,像农夫一样忙忙碌碌。他们千挑万选,觅得秧苗,修叶理根,精心栽培。他们引趵突泉的水灌溉,引大明湖的水灌溉,引黄河水灌溉,让秧苗迅速成长,秀穗,为千千万万读者提供精神食粮。现实中的稻田,一年只收一茬两茬,这里却是每月一茬。

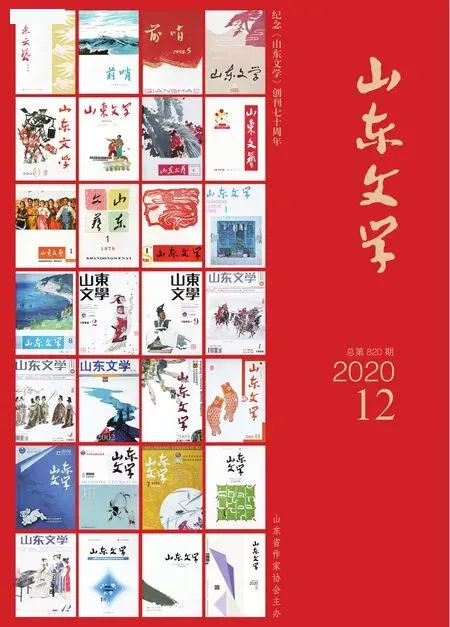

这一方丰产田,就是《山东文学》。

70年过去,几代编辑人员在这里奉献心血,从黑发到白头。他们不求名利,只求这块园地的丰收。他们目光高远,回溯五千年文化源流,展望社会发展趋势,让每一期刊物都具有丰沛的思想文化含量,散发出迷人的文学光泽。

忘不了1979年的一个秋夜,身为山村教师的我因《山东文学》确定了人生方向。那天晚上我备完课之后,拿出刚接到的这份刊物阅读,看到上面有一篇业余作家的创作谈,谈他怎样走上文学之路,我心中一个声音像窗外秋虫那样响亮鸣叫:当作家!我也要当!24岁的我,受惠于《山东文学》提供的机缘,从此走上业余创作之路。

忘不了1989年的那个冬天,身为山大作家班学员的我在《山东文学》得到的扶持。我将短篇小说《通腿儿》交给编辑部主任燕冲兄,他指点我做了一些修改,而后,主编邱勋、副主编刘玉堂二位先生对此作十分看重,放在1990年第1期头题推出,玉堂先生还专门写了一篇编稿札记。接着,《山东文学》集中推介包括我在内的三位青年作家的作品,邀请省内外评论家举办多次“马海春、赵德发、陈占敏作品笔谈会”,让我们的创作被更多的人所了解。前年、去年,邱勋先生和玉堂先生接连仙逝,回想当年他们对无名作者的鼎力相助,我感怀不已。

像我经历的那种扶持,在《山东文学》的办刊史上有好多好多,从上世纪50年代、60年代,到改革开放之后,几代作家的作品在这里发表,获国家级大奖的不胜枚举。“文学鲁军”在此集结,向全国显示豪华阵容与强大实力。与此同时,五湖四海的作家也对《山东文学》欣赏、向往,踊跃投稿,让这份刊物成为中国文学优秀作品的重要产地之一。

70年过去,这一方丰产田还是生机勃勃。看看现在,每一期上除了省内外的名家名作,还辟有“鲁军新力量”栏目,让提携文学新人这事成为常态。值得注意的是,“新力量”的新作品,除了传统样貌,改良创新者屡见不鲜,编辑们像农学家袁隆平那样,也培育出类似“杂交水稻”“海水稻”那样的异质化作品了。这让人感到新奇而欣喜,这昭示着此处的五谷丰登。

祝贺《山东文学》70华诞,祝愿这一方丰产田更加繁荣!