我和《山东文学》

东 紫

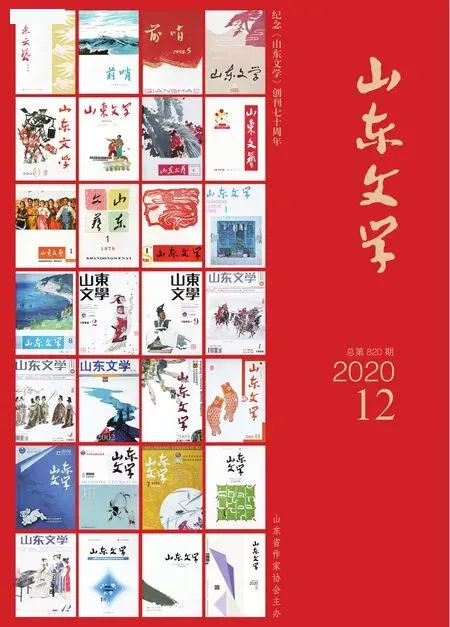

初知《山东文学》是在1992年冬,那时我非常年轻,二十二岁,还在一年四季都执着于穿白色衣服的花季。临沂作家陈玉霞的作品研讨会在铁路文化宫举办,经常写点诗歌和“豆腐块”的我——临沂铁路医院的职工,有幸参加。是旁听,还是被选去当服务员,记不清楚了,只记得那是我人生第一次见山东文学界的“大人物”。也是第一次知道,这个世界上有《山东文学》,还有作家的报纸《作家报》,别笑,那时,我就是这样理解的,作家的报纸。那些“大人物”里有三个记忆特别深,分别是《山东文学》一个会变魔术的老师,一个《作家报》穿石榴红毛衣唱“妹妹你大胆往前走”的老师,(这个老师给我印象深刻,很重要的原因是他让我知道男人可以穿得那么红。)还有一个是小个子,卷卷头发,特别会跳舞的老师。研讨会结束后,我因要到济南参加济南铁路局共青团的会议,就一举两得地给各位“大人物”当了一回“护花使者”,照顾他们在火车上的旅程。那时候,车慢,从临沂到济南要走大半天,午餐要在火车上。许多年后,当时的情景和话语已基本全忘记了,但冬日的阳光,透过绿皮车的车窗玻璃,照在老师们的身上,他们全都“发着光”地谈笑,游戏,那种快乐和自信,让卑微的我,看他们如看神。(许多年后,和“小个子,卷卷头发,特别会跳舞的老师”竟在会议上相遇——感谢王延辉老师历经岁月,依然青春,仍是我当年见他的模样,让我的记忆瞬间复活。其他两位老师都没有再见过。)那时,文学在我心里是极其神圣的,从事文学的人,自然是神圣的。我渴望自己的作品能得到他们的认可,在他们手里编发。渴望自己拥有他们那样的自信和快乐。

多年之后,当我在人生的失意彷徨中,将写作当做生命的兜底,意图构建属于自己的自信和快乐时,济南铁路局文联的师长,那些对待基层作者如园丁对待花草的人,热心地为我推荐稿件。我的憧憬和希望,自然首选《山东文学》,因为它在我心里一直伴随着魔术般的神秘。如愿以偿,我被引荐给《山东文学》的一位老师。老师很威严,让我紧张得在他面前说话都不利索,我拿出自己的稿件时,心里忐忑得手都微微发颤。像向神献祭自己的孩子,我将自己的小说,双手奉上。威严的老师翻看了几页,说我的作品字数不合适,建议我删掉一万字,再投给他。我很为难,因为我从没有对自己的作品,动大手术的经验。畏难之心,让我打算放弃。但铁路的“园丁们”鼓励我,让我“知难而进”,他们说“想想你的作品如果能在《山东文学》上发出来,多好呀!”是的,多好呀!那伴随着魔术一般的,带光的自信和快乐,一定是这个多好呀塑造而成。我回到当年工作的小火车站卫生所,一个字一个字地给我的作品,瘦身。记不清多长时间了,也许是两个月,也许是三四个月,反正我终于将两万六七千字的小说,缩减去一万字后,怀着大大的希望,再投给威严的老师。威严的老师说,你这小说字数不合适,如果能多出一万字来,就是个中篇,好用;或者再去掉七八千字,短篇,也好用。现在,不长不短,不好用呀。那一刻,我觉得很多东西在我心里发出了碎裂的声音。《山东文学》在我心里发光的神秘和美好,也突然退却,如一去不复返的潮水。但随之退去的还有我的写作热情和自信。我反复暗示自己,如果你的作品足够好,那个威严的老师就不会再三拿字数做说辞。一想到自己的作品,被编辑老师用鼻子喷,尤其想到编辑老师可能还会有“某某竟然推荐了那么糟糕的稿子来”的抱怨,我就惭愧得脸红心跳,为自己的无能,为连带了好心人。我决定只给不相识的遥远处的编辑投稿。往山东之外。

和《山东文学》,那幻想了多年的缘分,未真正链接就中断了,直到2010年。后来,当我拥有了文学赐予我的自信和快乐时,回首往事,我对当年那个威严的老师,心怀感恩,我觉得他就是帮助我勇敢走向远方的度脱者。

2010年初,因为和杨文学老师同获了《中国作家》的奖,在去北京领奖的火车站台上认识了他。《山东文学》的人,健谈而平实,没有魔幻的色彩,也没有高高在上的威严。或许有,只是因为他的虎牙参与组合出的,看起来格外热情开心的笑容,给冲淡了。他跟我约稿。北京回来后,我把四万多字的《穿堂风》给了他。电话里,他说,稿子不错,就是长了点,建议你删掉一万到一万五。这句话,又让我脑子里一阵电闪。我犹豫再三,还是决定接受删改的建议,毕竟,《山东文学》自我22岁起,种下的向往,依旧在。就像一根筋地认为《作家报》是作家的报纸一样,我亦一根筋地认为——山东作者怎么能不上《山东文学》呢?再一次,我一个字一个字地给作品瘦身,反复多次,累得眼疼,最终也只勉勉强强达到杨文学老师规定的字数。《穿堂风》得以发表。这是我在《山东文学》发的第一个稿子。距离我22岁,喜欢一年四季穿洁白衣服的花季,已过去了18年。18,一个每每引发人们美好想象的数字,芳龄的符号。此时的我,已人到中年,已热衷于穿灰黑色的衣服。

《穿堂风》在这年的年末,获得了《山东文学》2006年——2010年优秀作品奖,在颁奖会上,我第一次见到了李掖平老师。时任《山东文学》主编的她,用堪比播音员的声音,用优美热情的诗一样的语言,主持会议,谈论文学。她的优雅,她横溢的才华,她率直而深刻的评判,让我深觉幸福。一种被寻觅被拣选的幸福。一种被认可被赏识的幸福。一种被爱护被鞭策的幸福。文学杂志和编辑老师,能给创作者什么呢?不就是这种幸福感么。写作的幸福是什么呢?很多种,但这种专业编辑的认可和赏识,是其中重要之一。我和《山东文学》美好的缘分,从2010年的寒冬开始。次年,《芳草》在“作家小辑”栏目,推送我的长篇《好日子就要来了》,另需配一篇创作综述。我违背了《芳草》的编辑老师给我推荐评论家的美意,坚定地想请掖平主编写综评。虽然在此之前,我并未读过掖平主编的理论著作,但我预感到她一定是非常完美的评论家。因为她对文学的那份真诚,那份爽直,那份剖心挖肝式的焦虑,那为了作家们能够进步不惜冲向前做无情“外科医生”的赤诚,让我坚信她在文学上的完美品质。但我心里非常忐忑,毕竟综评需要阅读大量的作品才能完成,掖平主编有大学的教学任务,有院系的管理任务,还有《山东文学》的重担,有各种学术会议和省作协的活动,日常负担如此繁重的她,能为我拨冗写评吗?几番纠结,我试探着向掖平主编提出请求。非常荣幸的是,掖平主编没有任何推脱之词。

当我读掖平主编的评论时,竟然读得流泪,第一次,我体会到被评论者深深地理解,也是第一次认识到好的评论也能如感人肺腑的故事一样,抵达人的内心。掖平主编的评论,没有奥涩难懂的理论,她深入文本的内在,深入故事的幽深,敏锐地抓捕到作者的匠心,用优美贴切的语言,将其创写出来,形成独特的韵味十足的评说。这种评说,无论肯定还是否定,都散射着与众不同又恰切的滋味。这滋味,不是空洞而泛泛的套话,它有着独特的归属性,属于你,只属于你。无论它是甜的,还是苦的,无论你读来是欢喜的,还是惭愧的,它都是你的,在你内心里没有任何疏离感,没有违和感,你知道它就是你的作品里的优缺点,如鲜花,如肿瘤。你知道,或清晰或朦胧,但你知道,它就是你的。自此,我在内心里认定了这个良师和《山东文学》,每每有掖平主编参加的会议,我都会格外地认真听讲,记录笔记,她对我的批评越严厉越尖锐,我就越感动她对文学的真城。多少次,我在内心里感慨:明明可以做老好人的呀,却因为文学的良心和责任去得罪人,做这种于人有益却不见得被理解的事。

很感谢山东省作协制定的签约作家制度,让我们每季度都能听到掖平主编的点评,或温暖或犀利,都是我们创作道路上成长所必须的能量。我能够回报的,就是凡有《山东文学》约稿,不管是小说还是让我头大的谈创作理论的文章,都认真按时地完成,用实际行动在内心里续写和《山东文学》珍贵的情缘。

虽然去《山东文学》编辑部的次数很有限,和编辑老师们的交流大都是电话、邮件、微信,我的责编苏敏、利宣等,他们每个人都和气可亲,没有任何威严感,也没有神秘感,他们就像早已熟悉你的朋友,他们对稿件严谨认真,有时会因为文本中的小问题而反复和作者商讨、确认,让人觉得把作品交到他们手里,是放心的,是值得的。《山东文学》因为他们,在我中年惯性审视的目光里,而具有了优秀杂志该有的品质——让作者和读者都信任的品质。

岁月如梭,掖平主编手里的接力棒交到了玉栋手中。玉栋的文和人,在国内文坛都享有特别好的口碑,他亦是真诚的,且温文尔雅,温润如玉。相信《山东文学》在他的主持下会有特别好的传承和进步。认识玉栋已经十多年,他虽年轻却是“老编辑”,曾是我在《当代小说》所有稿件的责编,是多年来一直值得信赖和学习的朋友。大约两个月前,上海有位作家托我转稿子给《山东文学》,他很纳闷地在电话里向我“诉苦”,他说和玉栋很多年前就认识,这些年玉栋也编发过他三四篇作品,但玉栋从未主动联系过他,就好像不认识似的!有的责编发你一次稿子就跟你很熟悉了,这个刘玉栋,怪了。我提醒他说,你不觉得那是因为他只看中你的稿子,而不关注作者的身份和背景吗?他略一沉默,用恍然大悟的口气说,对对对,对对对,你这么一说,我就通了,这就能解释得通了!

我坚信只认稿件不认人的玉栋主编,和他所带领的编辑团队,能让《山东文学》成为全国广大作者成长、壮大、展姿的林园,成为山东文学的优良培育基地,成为山东文化的靓丽名片!深深祝福我从花季就瞩目的《山东文学》,曾度脱我、支持我、温暖我的《山东文学》!