一个人与一本杂志

乔洪涛

正如一个人的生命成长离不开空气、粮食和水的滋养一样,一个作家的成长,也离不开杂志和编辑的支持、鼓励和帮助。回首那条曲曲折折写作的蜿蜒小路和踉踉跄跄奔波的脚步,有无数汗水打湿的粘脚的泥巴,更有无数美好的风景和驿站,给我以供养和激励,让我可以一直朝那没有尽头的远方的世界走下去。

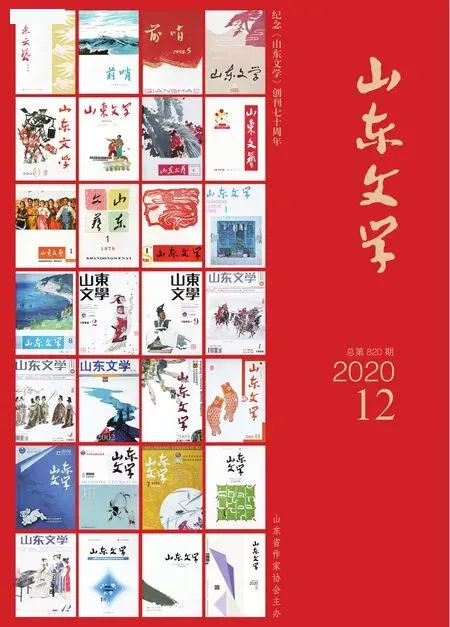

《山东文学》于我,无疑就是最重要的驿站之一,因为她不仅在上路之初就接纳我幼稚的舞步,给我以温情,而且持续不断地出现在我前行的路上,激发着我前行的动力。今年,杂志创刊70年了——她繁茂的枝叶和遒劲的根茎愈加挺拔,曾给了多少走上文学之路的人以阴翳和清凉啊?而我与她相伴的这十几年,又有多少温馨时刻让我铭记?

《山东文学》是老牌杂志,齐鲁文学的重镇,全国重要的文学期刊,但她不薄新人且力推新人。我的第一个不知天高地厚的中篇《西北望蒲苇》就发在2002年《山东文学》重要位置,那一年,我22岁,才刚发表过两个不成样子的短篇小说。那几年我痴迷先锋,邯郸学步地模仿苏童、格非……文学激情也像浩荡的黄河之水没有克制地狂奔着,曾用一个多周的时间以圆珠笔写下了五万多字的中篇小说《西北望蒲苇》,小说时间起点定位在二十年代的鲁西南中国乡村,从民国时期一路写来,通篇用“灿烂”的长句和“华丽”的抒情、勃发的野性书写了乔氏家族的百年变迁……今天看来,那样的句子很让人脸红,如何写完的也记不清了,只记得投稿之后,编辑刘新沂老师大加赞赏,来了一封信让我删减到二万字出头,以便月刊重点推出。我像彩票中了奖一样,晕晕乎乎的,不知如何下手,于是委托我一个朋友(在乡下做村医但文学素养很高)替我删减,那天秋风渐凉,我和朋友骑着摩托车去乡下找他,他杀鸡款待,几个人一边喝酒吃肉,一边翻着寄回来的手稿比比划划,当天晚上我返城,他在诊所里用铅笔替我删去了近三万字,保留了二万二千字,第二天一早骑着摩托给我送来时我还宿酒未醒。那个中篇在杂志二题发表(头题记得是何存中先生的短篇《太阳发芽》,由此记住了这个湖南作家),插图,双页贯通大标题,几十个页码……多年之后,在一次颁奖会上,第一次见到刘新沂老师,我向他问好,他开口说的第一句话是——“洪涛,这几年,我注意到你的小说,都还没有超过《西北望蒲苇》”。这一句让我羞赧,但也给我莫大的激励,让我心头顿时一热。此后,我的小说陆续在《山东文学》发表,刘新沂老师责编了好多年,还有一次我的中篇《鹅鹅鹅》头题发表后,他给我打电话告诉我那个小说很好,并透露消息说选刊要选了,我听了非常激动,虽然那个小说因为种种原因最后没能上了《小说选刊》,但刘老师的鼓励和肯定与上了选刊一样让我感激。

《山东文学》的编辑老师们对刊物和作者的负责态度,让我印象深刻。编辑因为一个标题和一个句子与作者反复沟通、切磋的事,我就经历过许多次。有一件事我印象特别深,那是2014年夏天,我写了一个短篇小说《灵魂课》投稿给丁爱华老师,很快收到她的电话,告诉我稿子过审,但是觉得标题不够恰当,想让我再换个标题。当时我在青岛参加业务培训,正要进会场,电话打了半天,到了会场继续短信交流。我想了几个,发给她,都不甚满意。第二天,又想了几个,还是没达成一致性意见,我央求她帮助起个标题,她说编辑部几个老师已经讨论半天,只是没有最后结果,就这样,来来回回,我们两三天时间,为了一个标题,交流了几十个短信,两三通电话。最后,确定为《十字样的路口》,确定了题目,会议也结束了,结果在青岛几天满脑子想得最多的是我的小说标题。这个小说我个人比较珍爱,因为有现实的影子,更有人性的纠结和亮光的展现。发表时,小说发在新锐栏目,配发了创作谈,丁爱华老师加了点评,后来还配发了赵丽凤老师的评论《小人物的十字架》。通过这一次编作交流,《山东文学》编辑的认真和敬业精神,让我特别感动。这大概就是一本好文学杂志的立场和风骨吧,正因如此,70年来,她才越发厚重、有活力,作为作者,自然深为受益。

更难忘的是最近两年,《山东文学》回归二类公益刊物行列,进行了深度改版,有了更大格局、更新气象,她一方面继续吸引、刊发全国知名作家大作,另一方面更向鲁军新人倾斜,开设了“鲁军新力量”的重头栏目,每一期推出一位青年作家的两部作品、一篇创作谈并配发评论家评论。刘玉栋主编以包容和勉励的襟度,向我约稿,我有幸作为新刊新栏目第一位“新鲁军”登场,内心既忐忑又感激。我的两篇小说如期刊登,虽然影响不大,但为接下来的鲁军新锐们抛砖引玉,激发着更多的青年作家更优秀的作品不断涌现。这两年来,山东省作协特别重视青年作家的培养,采取了一系列举措,我作为80后出生的幸运一员,不仅得到刊物的大力支持,而且还获取了张炜工作室高研班学员、省作协签约作家的资格,小说集《一家之主》也幸运入选“鲁军新锐文丛”……我知道,这一切是鼓励,更是鞭策,是扶植、奖掖下的深重期许。这正如长跑运动员前行路上的路标,又像冲刺时的呐喊,我一边羞惭于自己的长进缓慢,一边更坚定了继续前行、努力奔跑的决心。说到底,写作归根结底是个人的事,荣辱也是个人的,但在这条自己选择的寂寞的路上,却额外得到众多师友的垂青和助力,何其幸运?

《山东文学》创刊60周年专刊时,向作为她作者的年轻的我抛了橄榄枝,在封底刊登了我的照片,那种鼓励是莫大的。那时候我刚三十岁,看上去还青涩而瘦弱。如今,我四十岁了,年龄到了盛年,也到了创作的黄金时期,我有一个梦想,那就是等我拼尽力量写出一部最满意的作品时,我一定庄重地交给《山东文学》刊发,因为,她不仅是我的出发地,她还一直是我奔向宽阔世界之路上的师友和同道,是我齐鲁文学大地上可以看“海上日出”的巍巍泰山。

70年,风正帆悬,祝福《山东文学》年轻、康健、勃发!