我与《山东文学》的亲密接触

赵月斌

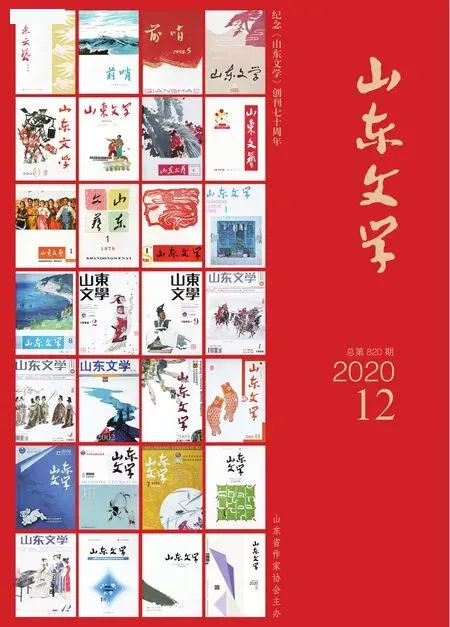

《山东文学》创刊70周年,我与之相识也30多年了。犹记得上中学时,虽各种条件比当今时代差之远矣,学校和镇上竟然都有像模像样的图书室,并且都订了不少的刊物,其中,就有《山东文学》。虽记不起翻看过的作品,却对《山东文学》的封面印象深刻,白净净的底色,配着简洁的小画,现在想来仍是淡雅脱俗的样子。我还记得当年常常骑了自行车,沿104国道北行五六里,到镇驻地去借书还书。图书室不大,大概也就两间屋,我总是那两间屋里唯一的读者。

读大学时,有了上规模的图书馆,读书稍稍有了点自觉,我做过的一件令人奇怪的蠢事,就是连续多天耗在过刊室,找到了很多文学期刊的合订本,把获过全国优秀中短篇小说奖的作品全部读了一遍。那时还没设立鲁迅文学奖,这个奖就是当年的最高奖项,获得此奖的作品大都集中在《人民文学》《收获》《当代》等名刊大刊上,所以并不难找。不过也有少数几篇发在省级刊物上,其中就包括张炜的短篇小说《声音》,发在1982年的《山东文学》。因过刊不予外借,我只能从满是灰尘的书架里找出那些用牛皮纸装订的老刊物,然后伏在桌上,按手里的清单查找目录,找到后便埋头读之。我还记得当年的情景,馆里的老师常会对着这个被故纸堆淹没的学生发笑,当然我觉得那肯定不是嘲笑,他只不过是发现了稀有动物——在那间不大的阅览室里,我是他的唯一的读者。

若干年后,我寓居济南,曾在洪家楼南路10号住了两年。那是一座三层小楼,原是省作协的办公场所。因闲置多年,小楼很显破旧。我就住在二楼,清理出了两间屋子,竟是一个套间,虽然简陋,对我来说也够奢侈了。后来才听说,我住的房间便是当年《山东文学》的编辑部,心中不禁肃然:从前读过的好多作品就是从这里出炉的啊!那时我正兼职编辑,有时候就是在这个房间里读稿编稿,读书写作,露台外的街上常有卖豆腐的敲起嗙嗙的梆子声,晚上还常有一个醉鬼发酒疯,一想到自己坐拥的曾是一方文学重镇,便也感到心事浩茫起来,好像你所看到的一切皆是黄金世界,你所经历的一切都是值得的。在《山东文学》旧址,也许我是幸运地独享过一个套间的唯一读者。

不仅如此,在舜玉路40号的办公楼上,作协的几家下属单位同在四楼。我也得以和《山东文学》的同事们比邻而居,在那条长长的走廊里,常会与一些清朗的面孔不期而遇,因为有了这样一本杂志,仿佛整个楼层的空气都诗意起来。让我更感荣幸的,《山东文学》还像一座敞亮的高台,常常助我佑我,让我得以骄傲地放飞文字,留下了许多难以忘怀的宝贵记忆。我生性散淡,总是懒得投稿,甚至懒得多写。纵是这样,回头去看发表过的东西,《山东文学》竟是占了很大的一部分,即便数量不是最多,却也相当可观,尤其是对我个人来说,有些作品具有不同寻常的意义。比如,我写的第一篇山东青年作家论,就是在《山东文学》1999年第1期发表的《回望农村——读张继》。我在省内刊物发表的第一篇小说,是刊于《山东文学》2003年第10期的《哑巴歌手》。我的第一篇较有影响的评论文章,则是在《山东文学》2004年第1期发表的《承受与挣扎——余华小说论》。而且,既发表过我的小说,又发表过我的评论的刊物,《山东文学》大概也是唯一一家。

近几年,《山东文学》换了新的掌门人,刊物的面貌也为之一新。主编刘玉栋先生不仅是一位响当当的文学编辑,更是一位实力雄健的小说家,有他坐镇的《山东文学》,果然重现强劲势头,在当前文学期刊日渐式微的形势下,迈出了勇猛向前的坚实步伐。受了这种感染,我与《山东文学》更是亲近,也更增加了与之同啸的热情。所以我亦感到备受抬爱,每年总会有一两篇稿子见诸《山东文学》。对我来说,《山东文学》就像一处向阳的坡地,可以让你迎风奔跑,也可以让你流连徜徉在无边青葱之间。也许,有这种感觉的作者,我并非唯一一个。

一个文学刊物,恍然走过了70年,对无涯之天地只是一瞬,对短暂之人世却近乎一生。70年时光,足以老去几代人的青春,亦足以成就几代人的梦想。70岁的《山东文学》,800余期诗文佳宴,回首仍见青未了,展卷便是万里江山。愿《山东文学》承齐鲁风脉,扬中国气派,成不朽之盛事,筑万仞之兰台。