新工科背景下高校软件人才培养模式研究

汤建国,汪江桦

(重庆电子工程职业学院,重庆400000)

0 引言

2017 年教育部提出了“新工科”理念,主要内容是工程教育的新理念、学科专业的新结构、人才培养的新模式、教育教学的新质量和分类发展的新体系。与新工科相呼应的是,国务院印发的《新一代人工智能发展规划》将发展人工智能提升为国家层面的战略高度[1],这无疑会进一步促进信息技术的发展,而作为支撑这些战略实施的关键——高层次信息技术人才培养,成为我国高等教育中亟待完善和加强的重要工作。软件技术人才是人工智能发展的支撑性人才,而无论是从数量上还是质量上,我国现有的软件技术人才都无法满足现实发展的需要。随着近年来我国软件产业的蓬勃发展,软件技术人才需求也保持高速的增长态势。据2019年软件和信息技术服务业统计公报显示:一方面我国软件业务盈利能力稳步提升。全国主营业务年收入500 万元以上的企业超过4 万家,收入达到71 768亿元,同比增长15.4%,软件和信息技术服务业全年利润总额9 362 亿元,同比增长9.9%。另一方面软件行业从业人数稳步增加,工资总额保持较快增长。截至2019 年末,全国软件和信息技术服务业的从业人数达到673万人,比2018年增加28 万人,同比增长4.7%[2]。随之而来的便是我国软件专业技术人才的缺口问题,高水平软件技术人才的短缺已严重影响和制约了我国软件产业的快速发展。高校作为培养软件技术人才的重要基地,虽然目前很多高校都开设了软件类专业,每年也有大量的毕业生进入社会,但往往无法较好地对接行业和企业的真正需求。特别是在新工科建设提出的当下,这种人才供给和需求之间的矛盾愈发凸显,如何培养出满足我国软件产业发展需要的高质量软件专业技术人才,是摆在各高校以及从事软件教育工作者们面前亟待解决的问题。

1 软件行业所需人才的能力结构分析

要培养出符合社会和行业需要的软件技术专业人才,首要问题是明确软件行业和企业的人才需求,以需求为导向来制定人才培养模式,提高毕业生的就业率,形成企业有人才可以用,学生有工作做的良性循环,这将有利于推动软件行业的发展和维护社会的稳定。当今软件行业和企业需要的是具有较强的学习能力、创新能力和执行能力,团队协作能力强,拥有可持续发展能力的发展型、复合型和创新型的高素质技术技能人才,具体体现如表1所示。

2 新课程体系构建

在软件技术人才课程体系构建方面,高校要顺应新工科时代发展的需要进行变革,使新的课程体系要能与行业和企业的实际需求对接,并随时代发展而更新。

2.1 “双能力”课程模块设计

高校的软件专业人才需要具有以下两个方面的能力:专业基础能力和岗位核心能力。因此在设计专业课程模块的时候分为专业基础模块和岗位核心模块两大模块,专业基础模块是必选内容,岗位核心模块则由学生根据未来职业规划进行选择。

专业基础模块包括“程序设计基础”“数据库基础与应用”“人工智能应用技术”“计算机网络技术”“数据结构”和“软件工程”等专业基础课程。

依据行业和企业的软件人才能力标准,通过调研岗位需求信息,分为程序设计员、UI 设计员、软件测试员和软件服务员四类岗位,以此构建岗位核心课程模块,每个模块与一类职业岗位对应,如表2所示。

2.2 “学做合一”课程设置

目前高校在软件技术人才培养过程中主要采用的还是以课堂教学为主导的培养模式,虽然较过去而言大幅增加了实训的环节,但实际效果却并不理想。软件技术专业课程应着力于培养学生的实践和创新能力,在专业课程设置上实行“学做合一”,将理论课程和实践课程多方位融合在一起[3]。在专业理论课程中用项目作为驱动力,将理论知识组织在一起,并在每一阶段设置单元实践或技能训练。同时为专业核心课程设置配套的综合实训,完成中小型应用软件的设计与实现,有利于学生提升实际开发能力,积累项目经验,提升职业技术能力。

表1 软件人才能力结构

表2 岗位核心课程模块

2.3 讲授型和自学型课程相结合

智能化是新工科提出背景的一个重要特征,因此在软件技术人才课程体系构建方面,也要顺应时代发展的需要进行变革,使新的课程体系不仅要能与市场需求对接,也要体现人才的个性化发展。为此,在课程体系建设方面需要讲授型和自学型课程互相结合。讲授型课程的主要目的是让学生掌握专业的基本知识与技能,而自学型课程可以让学生根据兴趣爱好进行个性化发展,两者结合既能完成学校的培养任务,又利于学生自身的事业发展。

2.4 实时更新机制

一方面,软件专业课程的设置应是能够动态调整的,要确保包含当前主流新技术的内容,并且会根据新技术的发展情况进行更新,以保证与企业的应用状况同步。另一方面,要关注全球范围内软件行业的发展和主流技术,鼓励学生扩展国际视野,可以通过定期查阅国内外软件行业新技术网站和参加国际学术交流讲座等多种方式,了解本专业最前沿知识,跟踪新技术的发展趋势,明确专业学习的方向,加强自主学习,顺应软件行业新技术的发展节奏。

3 多元化教学模式探索

高校需要结合新工科的人才需求,探索多元化教学模式,培养出符合行业需要的软件技术专业人才。

3.1 “互联网+”智慧课堂

依托智慧校园数字教学资源,构建以学生为中心的教育生态,开展“互联网+”智慧课堂教学。通过采集大数据分析学生对专业知识点的掌握程度,实时调整教学策略,引导学生进行个性化学习,强化学生在课堂教学中的主体地位,充分调动和发挥出学生的学习热情和主动性,建立学生专属的成长数据库,使得学生能够通过各阶段数据的对比,了解自己的学习效果和取得的进步,获得满足感和收获感,从而达到自主学习的良性循环。

3.2 “理实一体”教学法

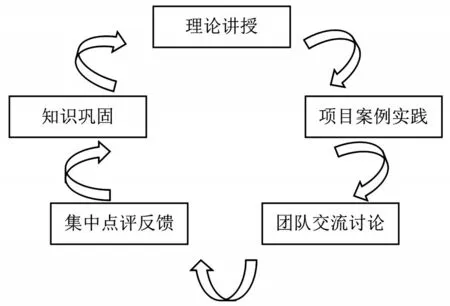

在教学过程中,采用“理实一体”的教学方法。在讲授专业基础理论知识时遵循“理论讲授→项目案例实践→团队交流讨论→集中点评反馈→知识巩固”的循环模式,如图1所示。通过学与练交替的模式来组织教学,项目案例贯穿于教学全流程,有助于提高学生分析和解决问题的能力,培养实践能力和创新能力,提升学生的职业能力。

在综合实训阶段则依据行业的软件人才能力标准和软件开发各环节中职业角色的功能,遵循“项目遴选→可行性分析→需求分析→软件设计→编码与实现→软件测试→演示交流”的流程进行训练,如图2所示。同时推行“双导师”制教学,由学校教师和企业一线技术人员共同进行项目化授课[4],有助于帮助学生积累软件项目的开发与设计经验,提升项目管理的能力,达到企业的用人标准。

图1 学与练循环教学模式

图2 综合实训流程

4 复合型人才培养

高校要顺应新工科时代发展的需要,着力于培养复合型软件技术专业人才,与行业和企业的实际需求对接。

4.1 “专”“通”结合

当前软件行业需要的是复合型软件技术专业人才,要求具备系统的软件专业知识与能力, 以及其他相关学科的知识背景,能够实现知识的融会贯通和迁移。为了对接市场的需求,高校需要加强复合型软件专业人才的培养。一方面研究和论证专业课程、通识课程和学科交叉课程之间的关系,将它们合理融合为一体,拓宽学生的知识面,提升职场的竞争力。另一方面强化科研素质教育,具备科研思维的人更容易产生创新性的想法,通过让学生参与到老师的科研项目中的方式来锻炼和培养他们的科研思维和创新能力。

4.2 深化校企合作

在软件行业,企业看中的是具备项目开发实践经验的高素质人才,进一步加深校企合作来提升学生的职业能力是实现学生就业和满足企业人才需求双赢局面的重要途径。通过将企业项目融入学校课堂,以项目为纽带加强学校和企业在各方面的深度合作,例如学校与企业联合建立生产性实训基地,依据当前软件企业的职场环境进行设计和组织,内部开设软件开发部、软件测试部和软件服务部等。引进企业真实软件开发项目,以项目开发为主线贯穿在教学过程中,学生随着课程学习进度参与软件的设计与开发工作。着力于培养学生的软件项目开发能力和职业技术能力,达到软件技术职业能力要求。

5 结语

近年来我国软件产业蓬勃发展,对软件技术人才需求保持高速的增长态势。在新工科背景下,高校作为培养软件技术人才的主要阵地,需要通过构建新课程体系,探索多元化教学模式和培养复合型人才来构建软件技术人才培养模式,为社会培养出技术全面、创新意识强和实践能力强的符合行业发展需要的软件技术专业人才。