体教融合的科学循证:体育锻炼和文化学习的相互关联

龚海培,柳鸣毅*,孔倩倩,胡海旭

健康是促进青少年全面发展的基本标准,重视青少年健康发展才能保证其茁壮成长。2015年,世界卫生组织(World Health Organization,WHO)将青少年健康列入《妇女、儿童和青少年健康全球战略(2016—2030年)》核心内容,强调青少年阶段是生命周期中一个重要转变期,青少年健康投资对整个生命周期和社会经济发展有着显著影响(胡雅静等,2020)。为了解决青少年健康危机及促进青少年健康的多领域发展,国家体育总局和教育部于2020年9月21日印发《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》(以下简称《意见》),强调深化体教融合促进青少年健康发展,要树立健康第一的教育理念,旨在持续发挥体育锻炼对青少年身心健康发展的基础性保障作用,强化文化教育对青少年综合性培养,充分利用体育与教育的增益效应持续干预青少年成长过程,推动我国青少年全面健康发展。

青少年的体育锻炼和文化学习受我国体育发展方式、较单一的教育评价体系和家长传统观念等影响难以做到互相促进与协调发展(杨桦等,2013)。一方面,“重文化而轻体育”。在我国教育评价体系中,体育成绩的权重占比较低,导致学校体育课逐渐边缘化,不利于学生参与体育锻炼(陈长洲等,2020;许弘等,2020);另一方面,参与运动训练的学生普遍存在文化短板。体育运动学校(以下简称体校)的文化课设置、教材更新和教师配备严重不足,学生文化学习缺乏动力,大部分成为运动员学生而非学生运动员(柳鸣毅等,2020)。同时,许多家长或教师对参与业余体育训练的学生存在固有理解,导致大部分学生由于文化课较弱而投入业余体育训练。目前,青少年体育锻炼和文化学习之间的适应性、融合性和科学性不足,难以达到真正的体教融合,尤其对政策执行造成观念和认知上的阻滞。

本研究通过梳理《科学》(Science)、《柳叶刀》(Lancet)和《脑科学》(Brain Science)等发现,青少年体育锻炼和文化学习存在相互关联的理论基础。从生理学角度分析,青少年在文化学习中的记忆力、专注力和反应能力主要受大脑功能调节,而体育锻炼对其大脑发育、脑神经功能等具有显著影响(Loprinzi et al.,2019)。从心理学角度分析,体育锻炼能够提升青少年自我价值和自信心,此类自我效能的提高有助于建立文化学习自信和价值追求(温熙,2015)。从社会学角度分析,青少年能够从团体性体育活动中发展社交和沟通能力(Light,2010),有助于其在课堂中与教师或同学的交流讨论。总之,青少年体育锻炼和文化学习在生理促进、心理建设和社会适应能力等方面存在诸多关联。

因此,在《意见》推动青少年健康全领域、全视角和全方位融合发展的背景下,本研究以青少年运动锻炼和文化学习的相互关联为切入点,循证青少年体育锻炼和文化学习之间的关联因素并进行系统梳理,强化体教融合政策在宏观引导和具体执行过程中的适用性、科学性和有效性,拓展全体青少年在体教融合过程中更多受益途径和实践方式。

1 “体育锻炼”和“文化学习”的概念界定

为便于对各类文献研究进行综述,对本文中“体育锻炼”和“文化学习”的概念进行说明和界定:1)“体育锻炼”,指以身体练习和运动负荷为手段,为增强身体素质、促进身心健康而进行的体育运动(李良等,2019);2)“文化学习”,指在学校或体校的基础文化课学习过程(胡惕等,2016;王恩斌,2016),主要包括文化课程教育(语文、数学等)、道德素养教育(政治、思想品德)以及职业技能教育(计算机、会计等)等内容(李群等,2013)。

2 体育锻炼促进青少年文化学习的关联因素

研究发现,体育锻炼能够在分子、细胞和系统层面对青少年脑血流量、脑神经营养因子、脑细胞可塑性和脑激活模式等方面进行改造(陈爱国,2017;胡海旭等,2018),以促进其记忆力、注意力和执行力等认知功能发展,对青少年文化学习有显著的增益效应。体育锻炼还能发挥健康干预作用,改善青少年体力活动不足、身体素质下降等健康危机问题,从而提升其精神状态和生活质量,提高青少年在文化学习中的专注力、注意力和信息收集能力(俞福丽,2016)。由此,从生理神经、认知功能和健康干预等方面对青少年体育锻炼影响其文化学习的关联因素进行系统化梳理(表1),深入剖析二者的具体干预方案和量效关系。

2.1 生理神经因素

在生理神经因素中,通过体育锻炼促进青少年大脑结构、脑功能等适应性变化,从而改善其专注力、注意力、记忆力和执行能力以提高文化学习表现。1)促进大脑结构适应性变化。Szuhany等(2015)使用Meta分析法对29项关于体育锻炼影响人脑源性神经营养因子(brain-de-rived neurotrophic factor,BDNF)释放水平的研究进行分析发现,单次剧烈运动和3周至2年长期规律性体育锻炼均对受试者BDNF释放水平有着中高强度的提升效果(Hedg-es’g=0.46,P<0.001;Hedges’g=0.58,P=0.02)①赫奇斯计算效应(Hedges’g),度量实验组和评估组的差异,分为较小效应(g=0.2)、中等效应(g=0.5)和较大效应(g=0.8)。,证明体育锻炼与大脑结构适应变化存在关联,通过发挥BDNF对脑突触可塑性、神经发生(neurogenesis)和脑细胞的发育等促进作用,强化青少年文化学习、社会生活和身体活动等的记忆能力。尤其在促进神经发生中,体育锻炼对于海马神经有着更为显著的提升效果。在Chaddock(2010)的神经影像学研究中,通过磁共振成像技术分析了9~10岁儿童中高强度有氧健身水平与其左右海马体积(left and right hippocampal volumes)、颅内总体积(total intracranial volume)即总灰质(total gray matter)、白质(white matter)和脑脊髓液(cerebrospinal fluid)具有显著相关性(左侧:F=4.97,P=0.031;右侧:F=5.62,P=0.022)。该实验证明了有氧运动能够促进儿童大脑背侧纹状体、海马区的细胞增殖和存活,进而增强青少年脑关联记忆①关联记忆,指记忆物体或事件之间任意联系的能力,包括与位置、顺序和背景相关的事物。和信息检索等能力。2)促进脑功能适应性变化。Budde等(2008)发现,青少年进行篮球双手交替变向运球、足球双脚交替传球等协调性训练能够提前激活脑前额叶皮层(large prefrontal cortex),从而改善注意力水平;在另一项随机对照实验中,Hillman等(2014)采用BOLD-fMRI技术(血氧水平依赖功能磁共振成像)对8~9岁儿童进行了持续9个月的跟踪实验(每周进行5次平均76.8 min的中高强度运动),在注意与干扰控制任务中,额叶前皮层BOLD响应显著降低,从而提高专注力水平。可见,以开展适应于儿童青少年敏感性训练规律的协调素质训练及中高强度有氧身体练习,能有效改善和提高儿童青少年的脑激活能力,并影响大脑血氧水平以通过血液流动调节学习和记忆区域的响应程度,从而实现体育锻炼促进脑功能适应性变化以提高其文化学习能力的积极效应。

2.2 认知调节因素

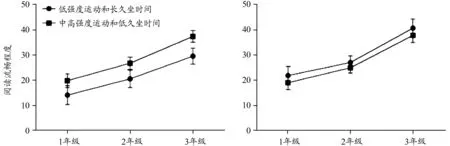

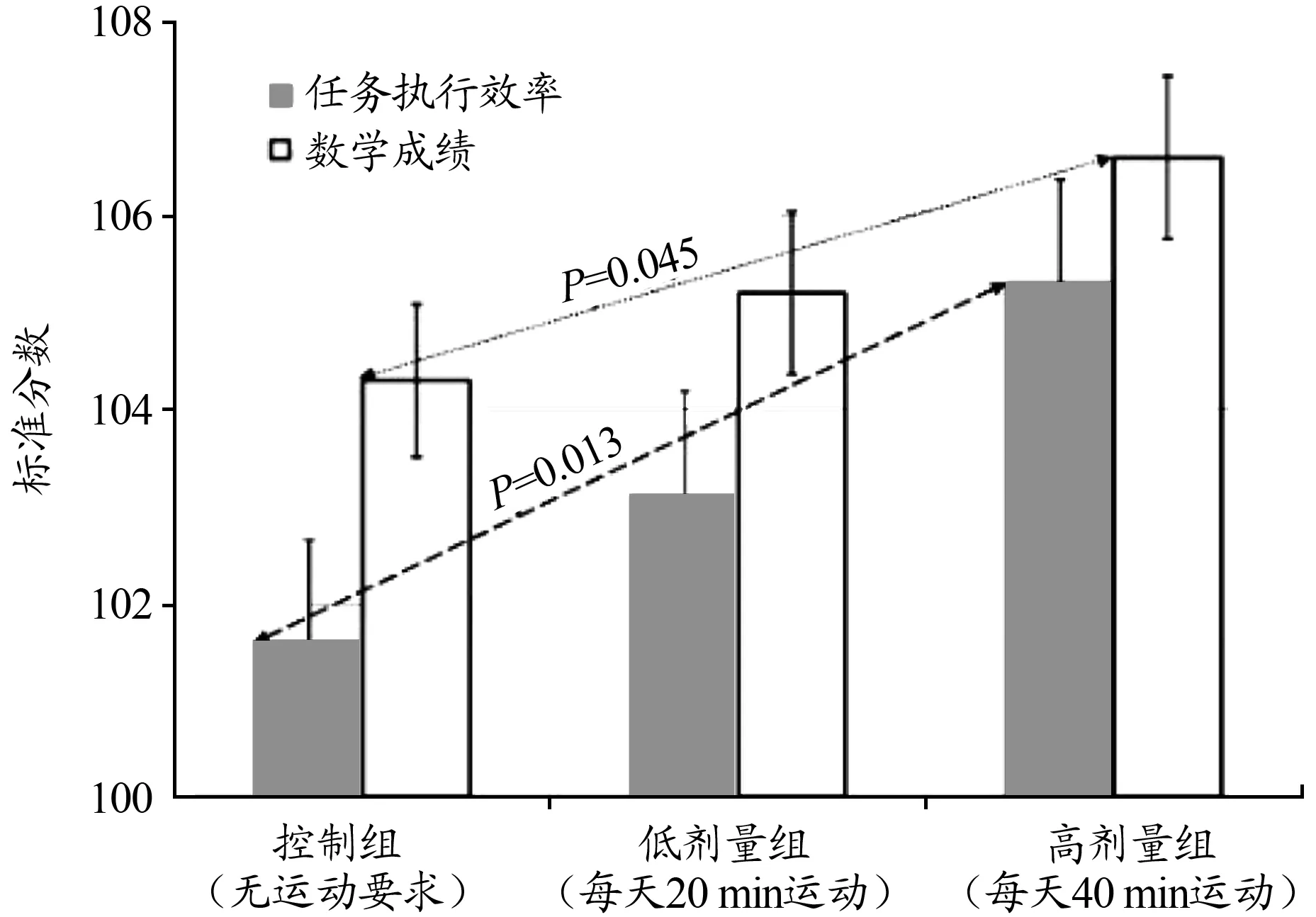

在认知调节因素中,体育锻炼能够改善儿童青少年的思维、注意、知觉和记忆等认知能力,从而提升其文化学习表现。1)提升思维能力。青少年通过参与运动节奏较快、速度要求较高的体育锻炼能够显著提高思维反应能力。Ballester等(2018)发现,儿童参与体育锻炼(以8.5 km/h且逐渐递增的跑速完成20 m折返跑直到力竭)和心理运动警惕性任务(psychomotor vigilance task)具有相关性(P<0.05),包括警惕性测试得分、任务思考时间和完成速度均呈正相关(R2=0.39、0.45和0.06),速度、灵敏素质要求较高的体育锻炼促使青少年进入高度的精神集中状态,能够更快、更敏感地感知周围事物;此外,体育锻炼与儿童青少年的抽象思维能力直接相关。Haapala等(2017)组织158名6~8岁儿童进行了体育锻炼与阅读流利程度、理解程度和计算能力的相关性研究,经过至少4天的运动传感器监测(平均每天进行95.8 min的体育锻炼)和学习成绩测试发现,体育锻炼与阅读流畅度和算术技能均呈现正相关关系(P<0.05),且中高强度运动影响效果高于低强度运动(图1、2)。体育锻炼不仅能通过快节奏的运动环境提升儿童青少年思维效率,还能以中高强度有氧运动提升其文字阅读和数学计算能力。2)提升注意能力和执行功能。研究发现,具有运动背景的青少年其注意力水平较高。Moratal等(2020)通过交互性注意力网格测试(attentional network test-interactions task)发现,具有足球运动经历的青少年拥有更快的反应能力(F=4.31)和更精确的注意能力(F=3.85);体育锻炼还能提升青少年对多个任务的注意力,强化任务处理能力。Bork-ertienė等(2019)利用自动化神经心理学评估测试(auto-mated neuropsychological assessment method,ANAM)发现,实验组(在跑步机上以6 km/h跑到力竭为止)的交替性注意力(alternating attention)、反应抑制(response inhibition)和加工能力(speed of processing)等测试分数均高于对照组(评估分数分别为95.5±3.51>89.01±4.09、95.65±1.83>92.48±1.05和94.28±3.11>92.23±2.01),且运动组(参与固定体育项目训练3~5年)评分更高,均在97.5分以上。显然,以耐力性为主的有氧运动可强化儿童青少年对于多重任务的注意力。同时,从运动组取得测试高分也可看出,经常参与体育锻炼的青少年能够在数字识别、信息输入等知识学习效率方面取得更多优势,以此关联例证了体育锻炼是提高儿童自制力、控制力的有效方式,对其终生健康行为和思想控制产生影响;通过协调性训练能提升青少年执行功能。Kouhbanani等(2020)对50名7~13岁患有语言学习障碍受试者进行为期6周的知觉能力训练,发现实验组的执行能力测试分数均显著高于对照组(伦敦塔测试:29.47±9.45>25.42±7.31;连线测试:24.54±7.64>16.59±5.63),证明通过练习平衡行走、手眼协调、眼腿协调等具有挑战性和精细化的体育锻炼,能显著提升受试者任务执行能力,从而更高效地完成文化学习任务。

2.3 社会心理因素

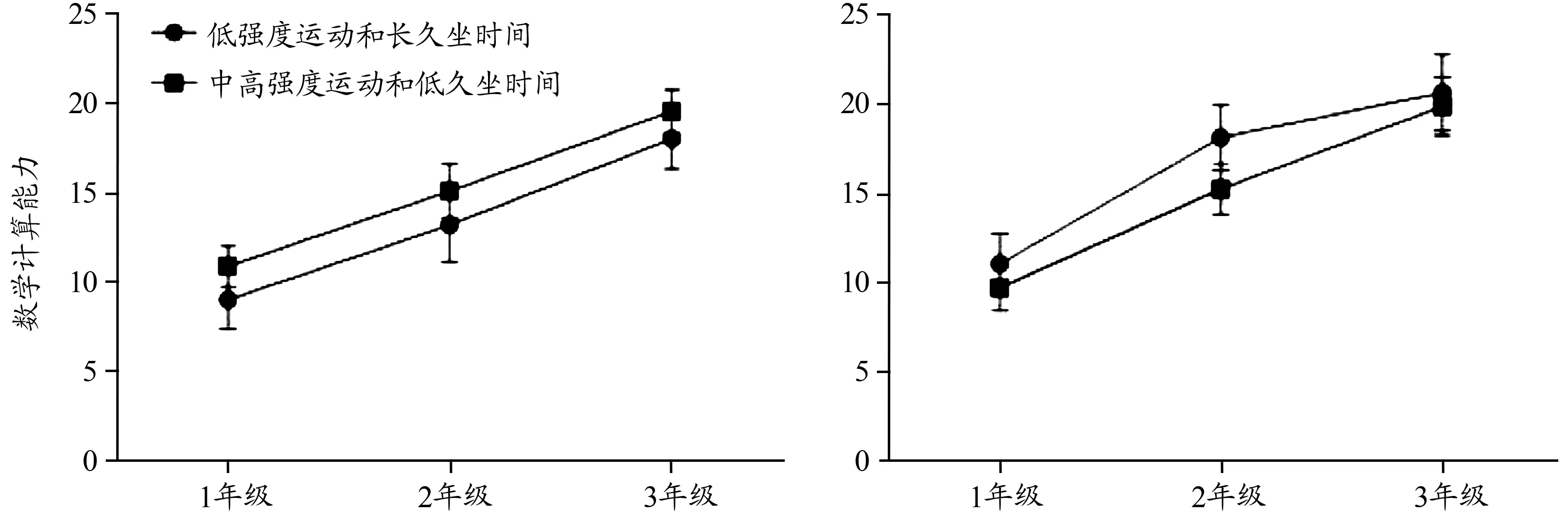

体育锻炼对个体的自我概念和自我效能感具有积极效应,能显著改善青少年的身心健康水平,有助于自尊、自信和抗挫折能力的人格塑造,为其文化学习提供心理健康保障。1)增强自我效能。体育活动与自我效能感之间存在着最强和最稳定的关联(Bandura,2004;Higgins et al.,2014)。Roberts(2001)对 17个低收入家庭及35名儿童的体育参与感受进行访谈发现,“增加自信”“知识探索”“师生相处”等关键词被提及次数最高。尤其在儿童参与足球、排球和篮球等集体性训练和团队生活,以及体操等改善自身身体技能和自我挑战的身体活动后,受运动环境、成就和竞赛体验等影响,能显著增强自信心、进取心和团队认同感,与教师和教练相处也更加积极。可见,体育锻炼对个人学习能力、自信心和社交能力的提升能衍生到青少年文化学习之中,以增强自我效能的方式提高学习动力和效率,促进体育锻炼、文化学习与社会融合有机发展。2)增强自我控制。体育锻炼与儿童青少年的抑制性控制(inhibitory control)正相关,并且能提高其任务转化能力和新知识学习效率。Ambr等(2020)将211名7~14岁的儿童青少年作为对照组参与为期14周体育运动计划(The Empowerment Scholarship Account,ESA),即每天25 min的体育拉伸锻炼(athletic drills)或运动球练习(sports balls),并通过词关联测验(Stroop Task)和连线测验(Trail Making Test)评估发现,其抑制控制、任务切换和工作记忆能力等均高于控制组(经方差分析其F值分别为6.98和26.3,P值均小于0.05)。该研究证明了抑制性控制能力能够提高儿童青少年专注力和处理多项任务的效率,并锐减其任务完成时间。显然,长期有规律的有氧运动与儿童自我控制能力存在关联,通过提升任务完成效率促进文化学习表现。此外,体育锻炼与抑制性控制能力关联也有助于缓解儿童青少年心理健康问题。Christiansen等(2019)将体育锻炼作为一种运动处方进行应用,通过中高强度(持续时间30 min,最大心率约75%)和长期体育锻炼(5~15周的锻炼周期)改善多动症患者注意力不集中、精神涣散和多动烦躁等心理问题,提升其课堂学习效率(图3)。

2.4 健康干预因素

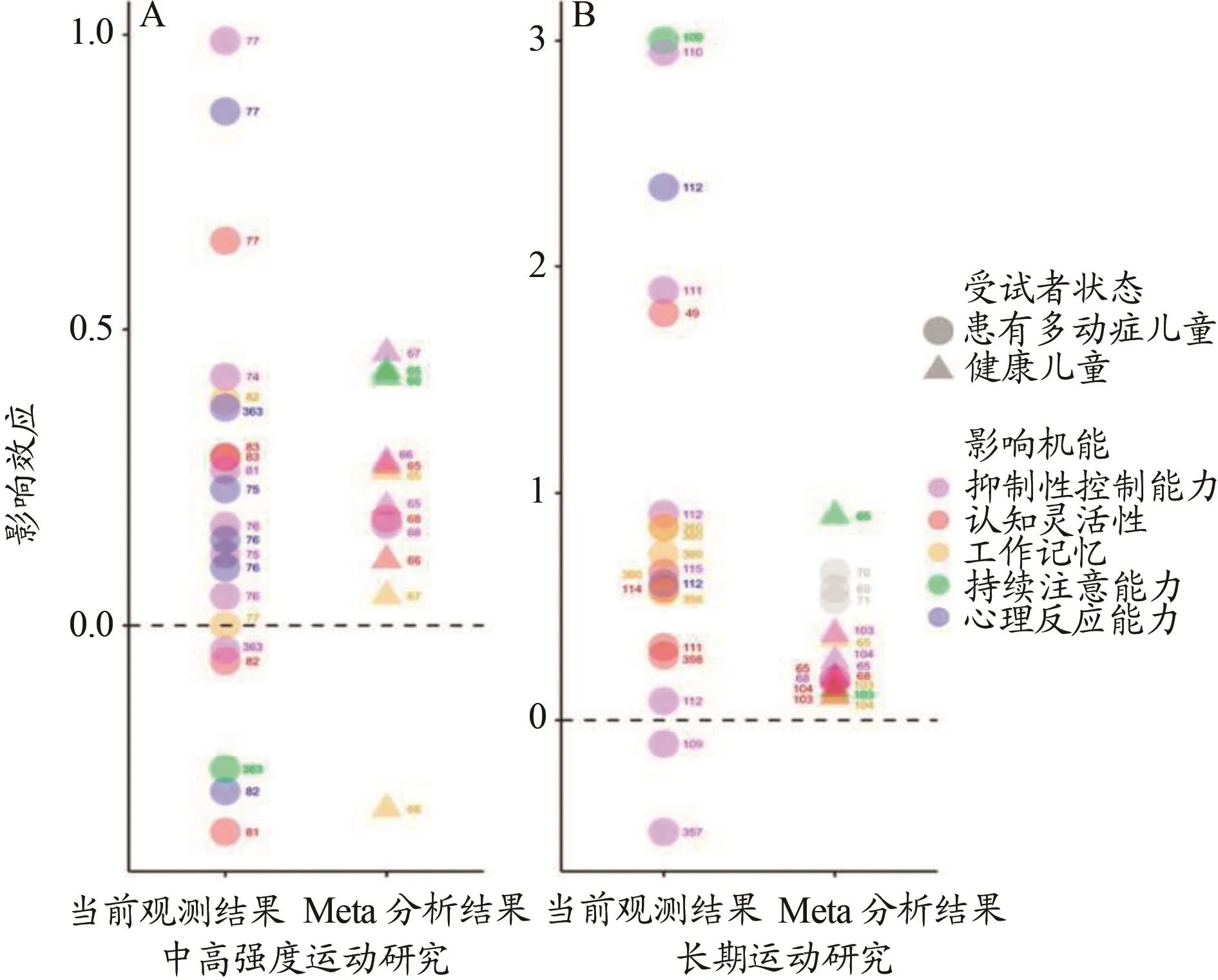

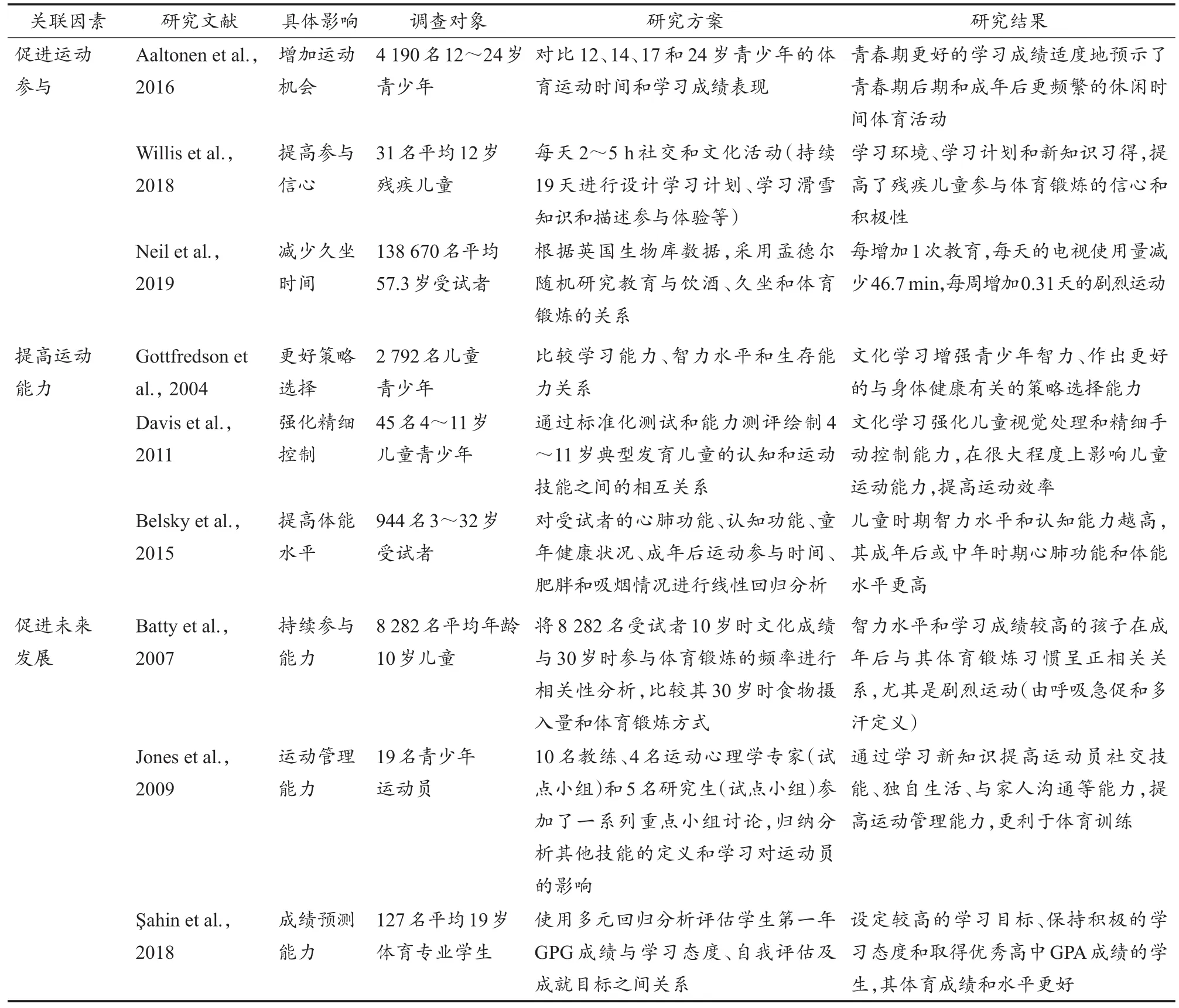

在健康干预因素中,科学体育锻炼已成为以体育干预健康危机方式及早期破解青少年身体健康问题的有效途径,使其以精神饱满、积极主动的态度参与文化学习之中,享有高质量的生活状态和高效率的学习状况。当前,过度肥胖、近视眼、久坐行为和脊柱侧弯等已成为我国青少年学生最为常见的健康问题。1)改善过度肥胖。体育锻炼有利于降低儿童青少年肥胖风险,并通过改善心肺功能、身体素质等影响其文化学习表现。Torrijos等(2014)发现,肥胖儿童学业成绩得分与体能水平呈正相关(R2=0.36,P<0.01),与心肺功能(OR=3.06,P=0.07)和速度素质(OR=4.24,P<0.01)相关,体育锻炼为青少年参与文化学习提供最基础的身体健康保障;体育锻炼还能直接改善肥胖儿童计算能力。在一项为期3个月的干预研究(Anne et al.,2018)中,过度肥胖的儿童青少年通过每周4次(每次至少40 min,最大心率为60%~70%)的体育锻炼能够逐渐提高其任务完成效率和计算能力(图4),证明通过长期中等强度的有氧运动能够逐渐提升肥胖儿童的反应、协调和执行功能,并与文化学习中数学成绩直接相关。2)改善近视防控。英国一项对67 798名受试者的研究(Edward et al.,2018)显示,每增加1年的文化教育时间,其近视屈光程度降低0.18(P<0.05),长期近距离用眼、持续阅读时间过长和缺乏户外活动等是儿童青少年出现近视的重要原因。但通过体育锻炼能达到缓解和预防的效果。在一项持续3年的实证性研究(He et al.,2015)中,安排受试者每天放学后进行1节40 min的体育活动课,实验组学生的屈光度下降1.42 D,显著低于对照组的1.59 D,证明通过体育锻炼能够增加儿童青少年的户外活动时间,缓解长时间文化学习带来的用眼疲劳,有助于更加健康的应对文化学习。3)改善脊柱侧弯。体育锻炼能够减少儿童青少年久坐时间、降低脊柱侧弯发生率,保障其持续健康的参与文化学习。Tobias等(2019)发现,儿童青少年在10岁与11岁时进行中高强度体育锻炼能够降低53%(P=0.027)和30%(P<0.001)的患病概率;在一项健康行为研究(冯强等,2016;张翠娴等,2016)中,经过培训的体育教师对青少年进行每周2次、每次15~20 min的身体功能训练,能有效改善其胸椎活动度和骨盆周围肌肉功能,从而提高青少年自我效能和健康行为,提升其在校学习的自信心。可见,以有氧运动、户外体育活动等方式进行体育锻炼与儿童青少年身体过度肥胖、视力防控和脊柱健康及学业成绩等存在高度相关性,且在敏感期干预的效果较为经济,具有长期效应。

图1 1~3年级男生和女生的中高强度体育活动与阅读流畅程度的关系Figure 1.Relationship between Reading Fluency and Middle and High Intensity Physical Activity of Boys and Girls in Grade 1 to 3

图2 1~3年级男生和女生的中高强度体育活动与数学计算能力的关系Figure 2.Relationship between Middle and High Intensity Physical Activity and Mathematical Ability of Boys and Girls in Grade 1 to 3

3 文化学习促进青少年体育锻炼的关联因素

我国竞技体育后备人才培养模式主要以“区县体校-市级体校-省级专业队”三级训练网模式为主,文化教育在整个人才培养过程中较为缺失(柳鸣毅等,2018)。近年,国家逐渐重视运动员文化教育问题,颁布《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的指导意见》等相关政策,但运动员文化短板仍是普遍趋势和事实,并且鲜见深入研究文化学习促进体育锻炼的关联证据,尤其各级各类体校及管理人员、教练员和运动员学生对文化学习促进运动技能提高、提升综合能力等尚待扭转认识。

图3 中高强度和长期体育锻炼分别对多动症和健康儿童的影响Figure 3.Effects of Middle and High Intensity and Long-term Physical Exercise on Attention Deficit Hyperactivity Disorder Children and Healthy Children

图4 有氧运动对于肥胖儿童任务执行效率和数学成绩的影响Figure 4.Effects of Aerobic Exercise on Task Performance and Math Achievement in Obese Children

文化学习能够在运动员早期训练阶段影响智力、记忆力和创造力等多方面能力,将智力因素和运动能力有机结合形成特殊的运动智能(sports intelligence),对于运动员独立训练、制定计划和自我监督等具有积极影响(张莉清等,2016)。此外,青少年时期接受良好的文化教育有利于运动员更有能力、更加适应从事体育或其他领域工作(Verburgh et al.,2014),拓展其退役后的发展空间。循证文化学习促进青少年体育锻炼将改变“不学习的青少年参与运动训练”的错误认知及“重体轻文”的青少年体育后备人才和运动员成长培养路径。本研究将从青少年文化学习促进其体育参与、提高运动能力和促进未来发展3个方面进行梳理(表2),深入探究具体干预方式,助力解决运动员文化短板问题及实现体育和教育协调发展的政策理念。

3.1 促进运动参与因素

在促进运动参与因素中,良好的文化学习能够提高儿童青少年对体育锻炼的认知水平与内在参与动机。1)增加运动参与机会。良好的文化教育能够提升儿童青少年对于积极参与体育锻炼的自我认知,直接促使青少年自发增加每周参与体育锻炼的频次。Neil等(2019)在持续4年的实证性研究中,采用孟德尔多变量随机比对方法探究了138 670名受试者的文化教育与饮酒、吸烟、久坐行为、体育锻炼和身体质量指数(body mass index,BMI)的相关性,发现文化教育能够减少青少年吸烟、喝酒和久坐等不良行为,并且直接增加其剧烈运动时间,即每增加1次文化教育,青少年每天的电视使用时间减少46.7 min(P=0.04),每周的剧烈运动时间增加0.31天(P=0.007)。显然,文化学习与青少年久坐时间和体育锻炼具有显著关联性,通过提高个人认知水平减少其电视使用和久坐行为,并强化其体育锻炼的内在参与动机;此外,学校的文化教育活动也能促进儿童青少年参与体育锻炼。在一项持续3年的随机对照实验中(Kain et al.,2020),实验组(定期举行健康知识课程、宣传讲座的学校,旨提升学生对体育锻炼促进身体健康的重视)学生能够有规律地参与中高强度体育锻炼(标准差SD=0.32,P<0.05)。参与有组织的文化活动或接受课程文化教育,均有利于提升青少年对于参与体育锻炼促进身体健康的重要性认识并促使其积极参与。2)增加运动参与信心。在学校课程中增加心理健康教育有助于帮助儿童青少年以更轻松的心态参与体育锻炼。Srikala等(2010)发现,通过持续12周的学校心理教育计划(适应能力、自尊心、未知领域探索、批判思维和沟通技巧等内容)能够显著改善干预组学生运动参与信心(P=0.002)和应对能力(P=0.000);进一步研究发现,理论知识学习能够增加儿童青少年参与体育锻炼的自我能力评估和运动风险掌控,从而提升其运动参与信心。Willis等(2018)组织44名家长和31名平均年龄12岁的残疾儿童进行了体育参与的干预因素研究,在为期15周共同生活、学习和体育参与过程中,通过每天2~5 h社交活动和文化学习(包括设计学习计划、学习滑雪知识和描述运动参与体验等),能够提升残疾儿童对于体育参与的信心和积极性,进一步证明了运动项目等体育理论知识学习与体育锻炼的关联。通过理论知识的提前预习、运动技能计划的设计,能够为儿童青少年带来安全感、体验感和认同感,从而提升其运动参与信心。

3.2 提高运动能力因素

在提高运动能力因素中,文化学习对提高儿童青少年学习能力、知识储备和认知水平等具有关联影响,系统文化学习知识的积累和行为养成有助于提升青少年与身体健康有关的行为塑造和策略选择能力。1)强化精细控制。Fischer等(2020)通过分析82名学龄前儿童的精细运动技能和数学计算能力发现,受试者的手指计数表现(finger-based number representations)、数字计算能力(nu-merical skills)与精细控制能力具有显著相关性(相关系数分别为r=0.286,P<0.05;r=0.269,P<0.05)。早期儿童的数学计算主要通过手指进行辅助,并逐步提高其手指计算能力,从而促进其运动灵活性(dexterity)和手指书写能力(graphomotor skills)等精细运动技能发展,证明了儿童青少年在文化学习中的数字计算能力与精细运动能力存在关联,通过数学能力促进运动技能的发展。2)提升体能水平。研究发现,早期的文化学习与成年后体能水平具有相关性。Belsky等(2015)对944名受试者分别在7、9、11、13和38岁进行随访调查与测试①运动能力测试使用Bailey运动量表(3岁)(Bayley,1969)、McCar-thy运动量表(5岁)(McCarthy,1972)、基本运动能力测试(7~9岁)(Arnheim et al.,1974)。(包括语言学习测验、算术能力、心肺测试、久坐行为和肥胖等)发现,其文化教育水平与儿童时期久坐行为、成年后的休闲活动时间显著相关(回归系数分别为r=0.74,P<0.001;r=0.09,P<0.05)。此外,通过持续性的体育理论课程指导和健康知识学习能够提升青少年身体素质。Frederick等(2017)发现,持续18周的课后运动指导(45 min的半结构化运动技能知识、生活技能和健康知识问答)能够引导学生更科学地参与体育锻炼,从而改善学生动态平衡能力(Cohen’sd=0.21,P=0.01)和体能水平(Cohen’sd=0.39,P<0.01),较高文化教育水平能够有效引导儿童青少年选择更高效和健康的锻炼方式改善其心肺健康和体能水平。进一步研究发现,文化学习对于人的认知能力的改善有着较长的干预周期。Middleton等(2013)对9 344名平均71.6岁的受试者进行评估测试发现,童年时期通过文化学习建立较强的工作记忆、注意力和认知能力,有利于未来保持长期体育锻炼状态,进而减少老年后认知障碍出现的可能性。总之,文化学习对于儿童青少年身体素质、运动能力和健康生活习惯有着长期性、持续性的干预作用。

3.3 促进未来发展因素

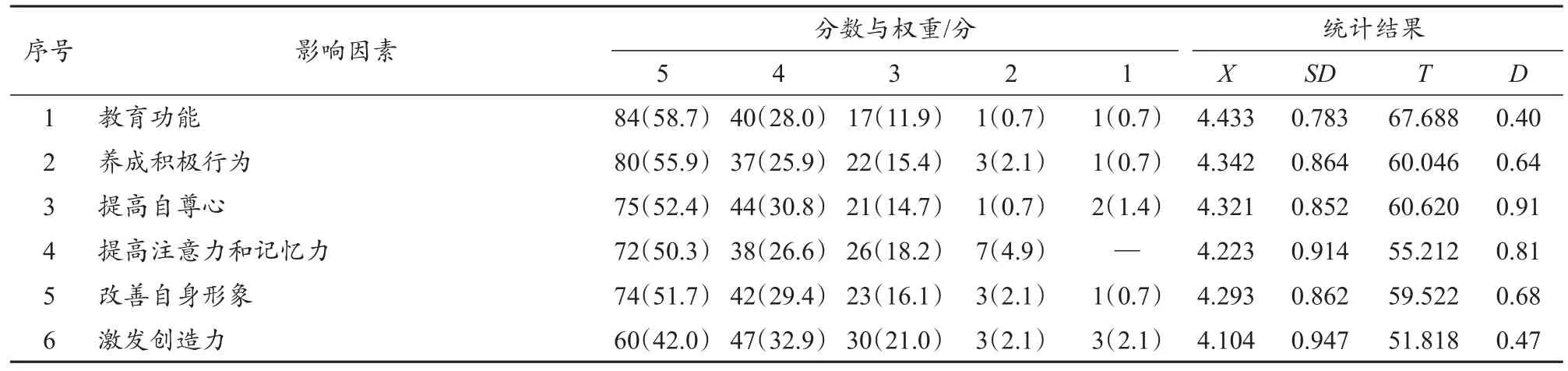

在促进未来发展因素中,文化学习能够提升青少年体育参与兴趣,逐渐养成长期体育锻炼习惯,并拓展其身体与运动管理、运动成绩预测等能力。1)保持长期参与。Batty等(2007)发现,儿童青少年的文化学习成绩与规律性锻炼(每周1~2次)、频繁锻炼(每周3次及以上)和频繁剧烈运动(每周3次及以上,且最大心率在70%以上)具有相关性(P<0.05,标准偏差分别为1.00~1.12、0.94~1.03和1.19~1.31),证明早期的文化学习与成年后体育锻炼的频率存在关联,并且较好的文化学习表现能够引导其保持每周3次及以上的参与频率。在另一项研究中发现,出于对其他方面知识的学习追求能够激励儿童青少年长期坚持体育锻炼。Ionescu等(2018)分析了143名学生平均每周参与14 h花样滑冰训练的影响因素,主要包括对教育功能、主动行为、记忆力提高和社交技能等方面学习的向往和行为意愿(表3)。儿童青少年对拓展自身知识水平、提升学习能力和增强社交效益的动机与坚持体育锻炼存在关联。2)强化身体与运动管理。通过生活技能的学习能够提高运动管理能力。Jones等(2009)以19名青少年运动员为受试者,组织10名教练和4名运动心理学专家归纳和分析其他领域的理论知识学习对运动员的影响,主要提升了运动员的自我管理(self-organiza-tion)、独立能力(self-reliance)、领导才能(leadership)、目标设定(goal setting)和整理运动成果(managing perfor-mance outcomes)等能力。显然,通过多领域的理论知识学习能够拓展运动员生活技能、社交技能、个人管理和活动组织等多方面的身体与运动管理能力。此外,文化学习对青少年体育锻炼具有预测作用,Ertuğrul等(2018)探究了127名平均19岁的体育专业学生的专项技能水平与学业成绩,发现其文化学习目标、学习态度与GPA成绩和运动水平具有相关性(标准化系数分别为B=0.29,P=0.032;B=0.23,P=0.021),设定明确的学习目标和积极的学习态度能够提升学生对于学业成绩和运动技能水平的追求。

4 体教融合:体育锻炼和文化学习协调发展的策略

研究发现,青少年的体育锻炼和文化学习之间存在相互关联。在深化体教融合改革背景下,通过体育活动设计、文化课程创新等方式将二者关联因素与《意见》所强调的学校、体育传统特色学校、体育运动学校、青少年体育俱乐部等组织体系中积极应用,打造学校体育、校外体育和科学研发一体化、立体式的发展策略,归回推动我国青少年体育锻炼和文化学习协调发展的本元,提升体教融合的政策执行效力。

4.1 围绕有氧运动或协调训练等关联因素设计活动课程,以体育锻炼促进青少年文化学习

通过综述发现,有关体育锻炼描述包括“心率达到150次/min”“力竭为止”“平衡行走”“手眼/手腿协调”“集体性训练”等,显然,以间歇训练、持续训练等为主要训练方法的有氧运动、协调性训练或团体性运动已成为提升青少年脑功能水平、认知能力和自我效能等多方面文化学习能力的有效路径。由此,应以深化体教融合改革为契机,发挥青少年体育俱乐部等多元化组织的培训资源优势和活动创新能力,围绕有氧运动、协调训练等关联因素将其融入到学校体育工作和活动设计之中,推动青少年全面发展。

1)依托校外体育俱乐部或建立学校青少年体育俱乐部的方式,开设以有氧运动、协调训练为主的多元化课余体育活动,强调从生理神经、认知调节等方面提升工作记忆、注意力水平,从而改善其文化学习表现。在活动开始阶段,以演示讲解的方式使学生重视有氧运动对脑功能、心肺功能和认知功能等增益作用。在活动过程中,开展全身协调性训练,如换手跳绳、单足跳跃、交替换手或换脚运球投球等;知觉运动训练,如穿越平衡杆、滚动板、听音折返跑和单眼投球等,强化青少年平衡能力、空间意识、感知能力、视觉和听觉,并使其运动强度达到有氧运动标准(至少30 min,心率达到130~150次/min),利用体育锻炼的生理神经与认知调节因素,通过协调性有氧运动训练提高青少年脑激活效率,以提升其注意力和专注力,通过知觉运动训练提高其执行功能和文化学习任务的完成效率。2)开展一系列以集体参与为主的团体类体育活动,通过竞赛成就、团队认同感、社交环境增强青少年自我效能感、自信心和师生沟通效率,如开展足球、篮球等项目的学校序列赛事、俱乐部职业赛、冬夏令营等体育活动,使其在团队性体育赛事或集体活动中培养协作、配合等团队精神与制胜意识,充分利用体育锻炼的认知调节因素,提升青少年认知功能、执行功能及任务完成效率,促进其文化学习表现,使体育成为促进健康和塑造人格最有效手段。

表2 文化学习促进青少年体育锻炼的关联研究Table 2 Correlation Study of Cultural Learning in Promoting Physical Exercise among Children and Adolescents

4.2 结合健康知识和精神塑造等关联因素创新文化课程,以文化学习改善青少年体育锻炼

1)创新文化课程以文化学习提升青少年对体育锻炼的认知水平。鼓励体育运动学校与中小学合作,发挥教练员体育专业技能优势与教师综合知识能力开发多领域、跨学科和一体化的青少年体育锻炼方案,将体育锻炼与科学、技术、工程和数学教育(Science,Technology,Engi-neering and Mathematics Education,STEM Education)理念①2016年9月14日,美国研究所与美国教育部联合发布《教育中的创新愿景》(STEM 2026:A Vision for Innovation in STEM Educa-tion),力求STEM教育让各年龄阶段以及各类型的学习者都能享有优质学习体验。2016年我国教育部出台的《教育信息化“十三五”规划”》明确指出,有效利用信息技术推进“众创空间”建设,探索STEM教育、创客教育等新教育模式,使学生具有较强的信息意识与创新意识,养成数字化学习习惯。结合,推动青少年运动认知和多元化智能能力发展,发挥文化学习对体育认知、体育参与、体育技能的积极性、精细化、延伸性、可持续性的关联效应。2)强化健康知识学习,通过文化学习提升青少年体育锻炼的内在参与动机,助力青少年终身体育参与。开发如运动健康知识、生活技能指导、个人训练管理,以及近视眼防控、身体肥胖防控及脊柱侧弯矫正等课程内容。在运动健康知识中,重点提升运动员对喝酒、抽烟、久坐行为等不良行为的认识,普及有关身体素养、心理建设、损伤预防、健康监测和运动规律等常识性内容。在指导生活技能中,主要引导青少年合理安排日常生活规划、加强体育社交技能、运动饮食搭配、运动装备收集和管理等知识。在个人训练管理中,指导其自主设计训练计划、设定训练目标、复盘个人成绩、定期自我评估等技能掌握,为我国体育事业培养技能型、创新型等多类型的复合型体育后备人才。

表3 青少年学习花样滑冰主要目的李克特量表Table 3 Likert Scale on the Main Objectives of Youth Learning Figure Skating

4.3 梳理国内实证性研究关联因素单一等问题,以科学研发探索更丰富的关联效应

通过梳理文献发现,国内关于体育锻炼和文化学习的理论研究其关键词主要包括“体育锻炼”“认知能力”“学业成绩/表现”等,所关注的关联因素较为单一且大多偏向于综述性研究,亟需体系化的实证研发探究青少年体育锻炼和文化学习之间更多的关联因素和更清晰的量效关系。

1)探寻更多的关联因素。不仅继续拓展以学习目标、学习成绩、学习环境和受教育程度等文化课程因素,还应在学校或体校中关注青少年配餐的饮食习惯(Martin et al.,2018)和营养摄入(Anita,2019),或学校生活中可能产生的饮酒、吸烟和长时间久坐等非健康行为因素(Li et al.,2014)。2)从认知神经科学的角度探索和应用最新医学影像技术,如正电子发射计算机断层扫描(positron emission computed tomography,PET)、单光子发射计算机断层扫描(single-photon emission computed tomography,SPECT)、近红外光谱(near infrared spectrum instrument,NIRS)和光学向杆断层扫描(pptical coherence tomogra-phy,OCT)等,是揭开体育锻炼与文化学习之间有关大脑、神经和血液等生理关联中“黑箱”问题的重要工具。3)拓展人群特征的研究范围。为更全面和精准的引导青少年体育锻炼和文化学习融合发展,降低处于敏感期的青少年生长发育、社会融合、心理认知等复杂人群特征干扰,应进一步拓展性别差异、各年龄段和学段特征、身体机能水平、居住环境及父母教育程度与家庭收入等人群研究范围,并结合追踪式长期纵向研究方式(Eime et al.,2013),在更大范围内探索青少年体育锻炼和文化学习的关联因素,用科学剂量提升体教融合政策引导效率和执行效能。