2008年贵州省持续性雨凇过程气候成因分析

汪卫平,曹 蔚,周 毓,王 星

(1.贵州省气候中心,贵州 贵阳 550002;2.贵州省气象服务中心,贵州 贵阳 550002)

0 引言

贵州是全国雨凇出现站数、频次最多的省份,几乎年年有雨凇,雨凇对电力和通讯线缆、农业、交通等均有较大影响,尤其是对交通的影响。近年贵州交通迅速发展,寒假学生离校和春运期间正置隆冬时节,都可能遭遇雨凇。贵州属典型的山区,以陆路交通为主,无论雨凇轻重都会对交通产生明显影响。春节期间有无雨凇过程的体感和节日氛围差异大。因此,雨凇是每年贵州冬季、春运、春节期间气候预测的重点和难点。2008年初的低温雨雪冰冻过程是一次极端而典型的雨凇过程,其影响信号和过程特点更显著和清晰,通过对它们的分析,有利于提高贵州省冬季气候预测的准确性和服务的针对性。

根据中国国家气候中心和南方各省气象部门的统计及分析,2008年1月13日—2月2日的这次过程有3个主要特征:一是降雪、冻雨和降雨3种天气并存;二是低温、雨雪、冻雨天气强度大,有8项气象要素打破同期中国历史记录;三是低温、雨雪、冰冻天气持续时间长,破历史记录[1]。冻雨和雨凇是这次南方地区主要致灾因子,贵州省是这次过程受灾最严重的省份之一,此次过程贵州省84个观测站中79个出现了冻雨,冻雨日数、影响范围和电线积冰厚度均突破自1984年以来的历史记录,部分地区冰冻持续时间达25 d以上,给贵州交通、电力传输、能源供应、通讯设施、农业生产和人民生活造成了严重影响。2008年后对此次过程的特征,静止锋逆温层的维持、拉尼娜的快速发展等天气气候方面的成因都作了分析[2-6],但将冻雨或雨凇单独作为预测对象进行的研究相对较少,强冷空气堆积,西太平洋副热带高压明显偏强偏北的前期预测信号尚不清晰,从气候预测角度仍需寻找前期可能信号,以对这类过程提早发现信号,及早做出气候预测预警。

本文结合气象要素变化的特点,从环流形势、海温、海冰等气候角度对贵州此次雨凇过程气候因子进行分析,以期更好地理解冬季低温冻雨的原因及机制,为贵州冬季气候诊断与预测提供新的思路。

1 数据与方法

本文所用的数据为:2008年1—2月气温、降水、雨凇等逐日观测资料;2008年1—2月逐日500 hPa高度、850 hPa温度、海平面气压及同期气候平均;2008年1—3月逐日全球海表温度及同期气候平均;2000—2019年逐月印度洋和赤道太平洋海温指数,1979—2017年每年9月北极海冰指数。

雨凇定义:冻雨和雨凇是同一事物两个阶段的不同表现,冻雨是过冷却液态降水,从外观上与降雨无明显区别;雨凇是冻雨遇地面物体形成的均匀透明的冰状物,附着力强,密度大,雨凇的英文glaze的另一含义为“上釉”。雨凇的气象表征除了有无以外,还有电线积冰厚度,但电线积冰厚度包含了雾凇导致的部分,本文仅使用有无雨凇的日资料。

持续性低温雨雪冰冻事件的定义:在满足极端低温的基础上,还需要满足至少5个连续日的逐日最高温度低于0 ℃,同时在5个连续日中至少有4个降水日(≥0.1 mm/d),并且起始3 d不包含非降水日。当任一条件不满足时,持续性低温雨雪冰冻事件结束。基于区域事件识别方法,qian et al.[7]识别出2008年区域低温雨雪天气起止日期为2008年1月13日—2月2日。

本文研究对象为雨凇,区别于降雪、雾凇,以及单纯的地面结冰,参考以上的时间定义和贵州省此次过程中的要素演变,本文中贵州的持续性雨凇过程分为两个时段:2008年1月13日—2月2日全省大范围的持续性雨凇过程,2008年2月3日—2月15日省西部小范围间断性雨凇过程。

2 低温雨凇过程

2.1 雨凇过程的要素特征

2.1.1 全国雨凇日数 从全国2008年1—2月的累计雨凇日数分布(图1a)来看,雨凇主要出现区域在河南东部、贵州、湖南、江西北部、安徽南部,以及福建北部、浙江北部,其中以贵州和湖南南部日数最多,达到20~50 d,这一分布也与冬季全国多雨日区域相对应[8]。

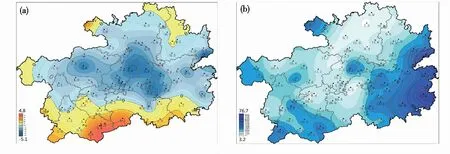

2.1.2 贵州雨凇日数 主要分为两个阶段,第一阶段为2008年1月13日—2月2日共21 d,第二阶段为2008年2月3—15日共13 d。第一阶段的雨凇日数高值区在东西向的中部一线,基本达到18 d 以上,省东北部的道真、务川、沿河、松桃等地和省南部的兴义、册亨、望谟、罗甸、荔波等地少雨凇或无雨凇(如图1b);这期间日最高气温<0 ℃达16 d以上的42个站点主要在省中东部(如图2a),以开阳为中心的大部分地区平均气温<0 ℃,开阳县-4.4 ℃最低。第一阶段降水量较之前和之后时段都更明显(如图3b),累计降水量>25 mm的地区主要在黔东南州、黔西南州南部,降水量最多的黎平站累计降水达75.3 mm(图2b),结合气温和雨凇日数可见,雨凇影响最重的地区在黔东南州北部,而西部个别站点,像威宁站尽管雨凇日数达20 d,但日最高气温<0 ℃的日数仅5 d,期间日最高气温常达10 ℃以上,不利于雨凇的持续。

图2 贵州省1月13日—2月2日平均气温(a,单位:℃)与累计降水量(b,单位:mm)Fig.2 Average temperature (a, unit: ℃) and accumulated precipitation (b, unit: mm) on January 13-February 2 in Guizhou province

第二阶段的雨凇日数高值区在省西部的毕节市、六盘水市和黔西南州北部,与第一阶段相比,雨凇范围明显减小降水量明显减弱,这期间日最高气温<0 ℃日数达7 d以上的是省西部的7个站点(如图1c)。累计降水量较大的也在西部,大于10 mm的有两个站,最大累计降水为水城的13.6 mm,中东部降水基本在2 mm以下。

图1 雨凇日数空间分布:全国2008年1—2月(a),贵州2008年1月13日—2月2日(b),贵州2008年2月3—15日(c)Fig.1 Spatial distribution of the number of glaze days in China from January to February 2008(a),in Guizou province from 13 January to 2 February 2008(b)and from 3 February to 15 February 2008(c)

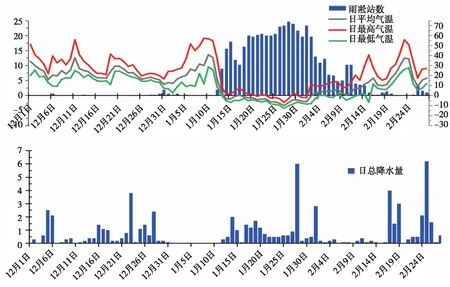

2.1.3 贵州省雨凇过程的气象要素演变 由2007年冬季贵州省逐日平均日最高气温、日最低气温、日平均气温、雨凇站数时间序列(图3a)可见,气温主要分为3个阶段:1月1—12日升温阶段、1月13日—2月2日持续低温阶段(日最高气温总体低于0 ℃)、2月3—15日气温缓慢回升阶段(日最高气温≥0 ℃)。2008年1月1—12日日最低气温均在0 ℃以上,日最高气温、日最低气温、日平均气温三者先是逐渐升高,日最高气温达18.9 ℃、日平均气温达12.7 ℃后急剧下降,到1月13日平均气温已降至0.9 ℃;1月14日—2月2日,日平均气温持续低于0 ℃,且该时段日最高气温基本低于1 ℃;从2月3日开始平均气温回升至0 ℃以上,日最高气温2月15日达13.5 ℃,但期间日最低气温仍然维持1 ℃ 以下。

降水(图3b)主要出现在两个时段:1月12日—2月2日、2月17—28日,第一个时段即雨凇主要致灾阶段,降水相态以冻雨为主;第二个时段的最低气温已整体回升到0 ℃以上,雨凇影响非常有限。由图3b可见,2月3日—2月15日期间为弱降水,降水主要集中在省西部,雨凇也主要在西部,对应雨凇的第二阶段,无论是雨凇范围、降水强度、低温持续性都明显弱于强雨凇的第一阶段。

图3 贵州省2007年12月1日—2008年2月28日逐日气温与累计雨凇站数(a)及降水量(b)时间序列(单位:℃,mm)Fig.3 Time series of daily average temperature and cumulative number of stations (a) and precipitation (b) from December 1, 2007 to February 28, 2008 in Guizhou province(unit: ℃, mm)

2.2 全球阶段性气温距平与冷空气路径

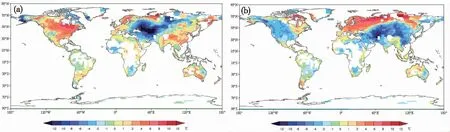

如图4a,1月1—12日,全球平均气温距平负值中心区位于欧洲南部、亚洲西部,负值中心高达-12 ℃,远低于常年同期平均值,大量强冷空气在这里堆积;而东亚地区为正距平,气温较常年偏高,局地偏高4~6 ℃以上。全国平均气温的距平图上,除新疆较常年同期偏低1~2 ℃,局地偏低2~4 ℃外,全国大部分地区平均气温较常年同期偏高1~4 ℃,尤其青海东南部偏高4~6 ℃。

如图4b,1月13日—2月2日,冷空气向东、向南移动和扩展,共21 d的全球平均气温距平与前期相比,欧洲大部、俄罗斯北部气温正距平范围明显扩大并增强,其中欧亚大陆约60°N以北大部地区异常偏高4~6 ℃以上,局地偏高8 ℃以上。前期堆积在青藏高原以西的强冷空气,绕过青藏高原向东、向南推进,从西亚、中亚到东亚的一条东西向带状区中,气温较常年偏低达6~8 ℃以上。除青藏高原大部、云南和黑龙江部分地区气温偏高0~1 ℃,小范围偏高1~2 ℃外,我国大范围偏低达6~8 ℃,青藏高原北部局地达到8~10 ℃,贵州、广西、湖南等地偏低6 ℃以上。

图4 全球平均气温距平图1月1—12日(a)和1月13日—2月2日(b)Fig.4 Global mean temperature anomaly from 1 January to 12 January(a) andfrom 13 January to 2 February (b)

3 环流形势分析

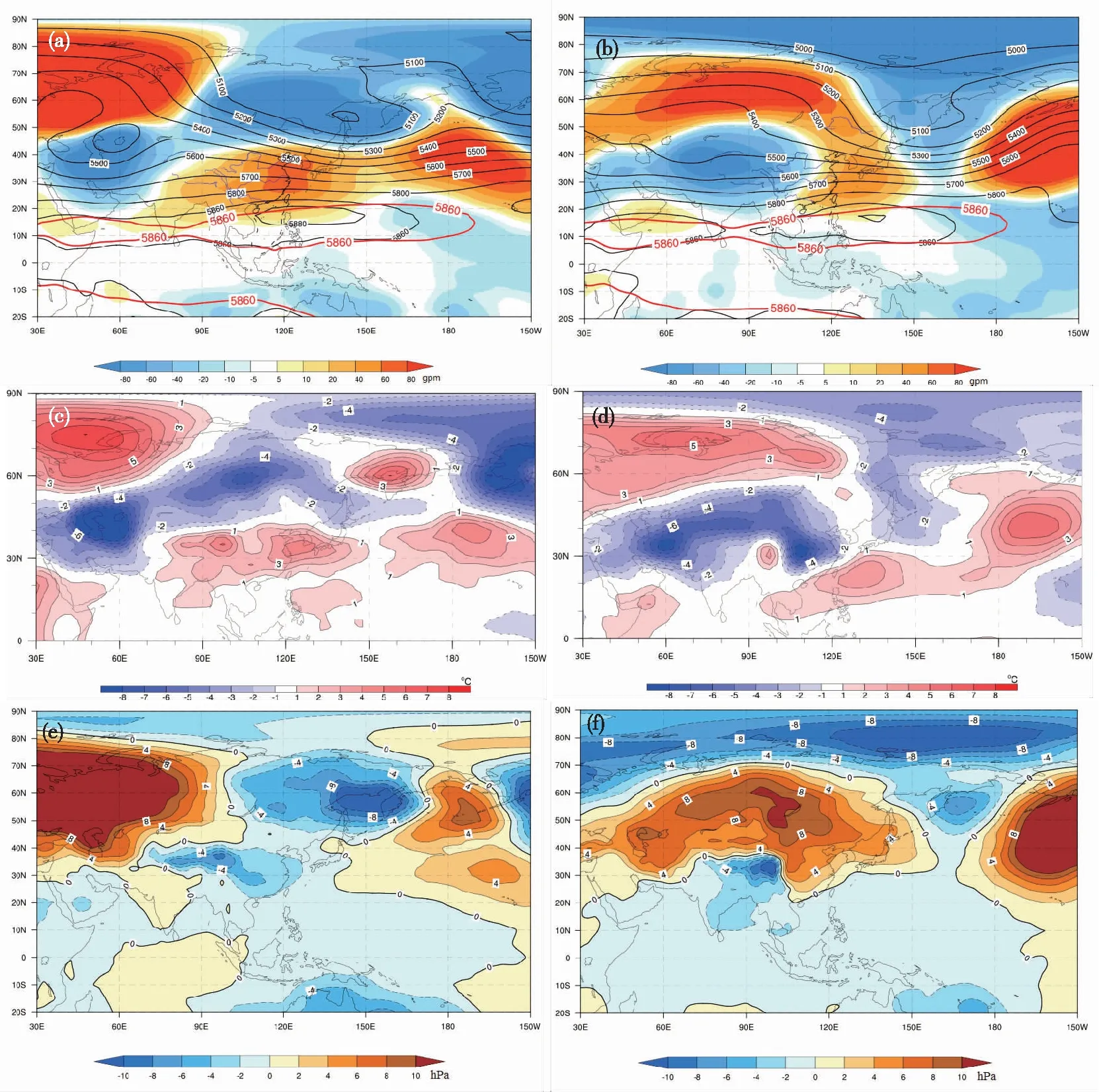

3.1 1月1—12日500 hPa高度、850 hPa温度、海平面气压

如图5a、5c、5e为1月1—12日500 hPa高度及距平、850 hPa温度距平、海平面气压及距平。500 hPa 高度场上,20°~50°N、30°~80°E是南掉的切断冷涡,负距平达到-80 hPa,位于青藏高原以西,移动缓慢、系统深厚,其西北方脊前由北极南下的冷空气堆积于此,也是此次过程的冷空气主体;中、东西伯利亚是范围宽广的冷性低值区,也是另一冷空气堆积区。印度半岛和中国大部分地区为正高度距平下的西北偏西气流和西太平洋副热带高压控制,表明西太平洋副热带高压较常年同期显著偏强、偏西。

同期850 hPa温度距平场上,20°~50°N、30°~80°E堆积的冷空气中心负距平达-8 ℃以上,中、东西伯利亚的负距平范围较大,中心值为-7 ℃,但达到-7 ℃中心值的范围相对较小;我国40°N以南的大部分地区均为温度正距平,最大可达4 ℃。冷暖空气的对峙非常清晰。

同期海平面气压场上,在欧洲大部、西西伯利亚受正距平控制,其中西西伯利亚的中心正距平值超过10 hPa,对应着该地区主要受强冷高压控制,冷空气在此堆积,为随后冷空气不断从西伯利亚入侵我国奠定了基础。

3.2 1月13日—2月2日500 hPa高度、850 hPa温度、海平面气压

如图5b,贵州强雨凇阶段的500 hPa高度上,前期位于20°~50°N、30°~80°E的切断冷涡缓慢东移,带动冷空气分别从青藏高原北侧和南侧影响我国,是造成南方大范围冻雨的必要条件;前期位于中、东西伯利亚的低槽移到了东北亚,西太平洋副热带高压较前期范围缩小,中心东移到东海附近洋面,中心强度仍保留20 hPa的正距平。

如图5d,850 hPa温度场上,之前位于20°~50°N、30°~80°E强冷空气沿着东北—东南的路径,绕过青藏高原,分裂出另一个位于湖北附近的冷中心,负距平为-8 ℃。至此,原来强冷中心分裂为两个强度仍然较强的冷中心,一个影响我国大部,另一个位于原地不断向另一个冷中心补充冷空气,同时也向高原南侧扩展。

如图5f,海平面气压场上,除印度、中南半岛和青藏高原地区为负距平外,20°~60°N之间的亚洲大陆为大范围带状正距平,正距平大值区在贝加尔湖以西附近,中心值高达10 hPa以上,表明前期地面冷高压南移。海平面气压场正负距平交界处接近地面静止锋锋区,锋后是强冷空气控制的冷垫,锋前是受沿高原南侧移动冷空气所推动的暖湿气流,暖湿气流沿冷垫的爬升产生了逆温结构,并带来低纬地区丰沛的水汽,锋面附近的位于冷区的贵州成为冻雨和雨凇的高影响区域。

图5 2008年贵州省强雨凇阶段之前和期间的环流场:强雨凇阶段之前的1月1—12日时段的500 hPa高度及其距平(a),850 hPa温度距平(c),SLP距平(e);(b)(d)(f)与(a)(c)(e)一致,但为1月13日—2月2日的强雨凇期间Fig.5 (a)The circulation field and its anomaly over 500 hPa,(c) temperature anomaly field over 850 hPa,(e) SLP anomaly field from January 1 to 12; (b)(d)(f) is same as (a)(c)(e) but during the period from January 13 to February 2

2月3—15日的环流结构类似于1月13日—2月2日,但槽脊、冷暖空气、逆温层等强度和范围明显减小。

3.3 2008年1月13日—2月2日逆温特征

气象上通常用单站T-lnP曲线来体现逆温层的厚度与强弱等特征,在此次过程中逆温范围大,维持时间长,本文为了反映逆温范围与强度,用700 hPa 高度层的温度减去850 hPa高度层的温度来直观体现逆温层的范围和强度。如图6a可见,以贵州、湖南、江西到江浙一带最明显的东西向带状逆温,整个中国南方地区几乎都在逆温范围内,逆温强中心位于湖南,达3 ℃。稳定的逆温结构是冻雨和雨凇形成必要条件,从环流上,冷涡的冷空气不断分裂南下,从北方和东北方路径进入锋区,形成“冷垫”,南支槽带来的暖湿气流由西南方进入锋区,形成暖层,环流的稳定助推逆温结构的维持。2月3—13日,逆温范围明显减弱缩小南移(图6b)。特殊的逆温结构可用于雨凇的气候监测与预测中。

4 海温与北极海冰背景

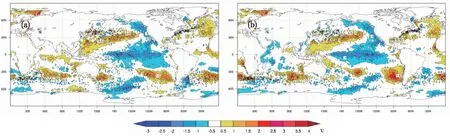

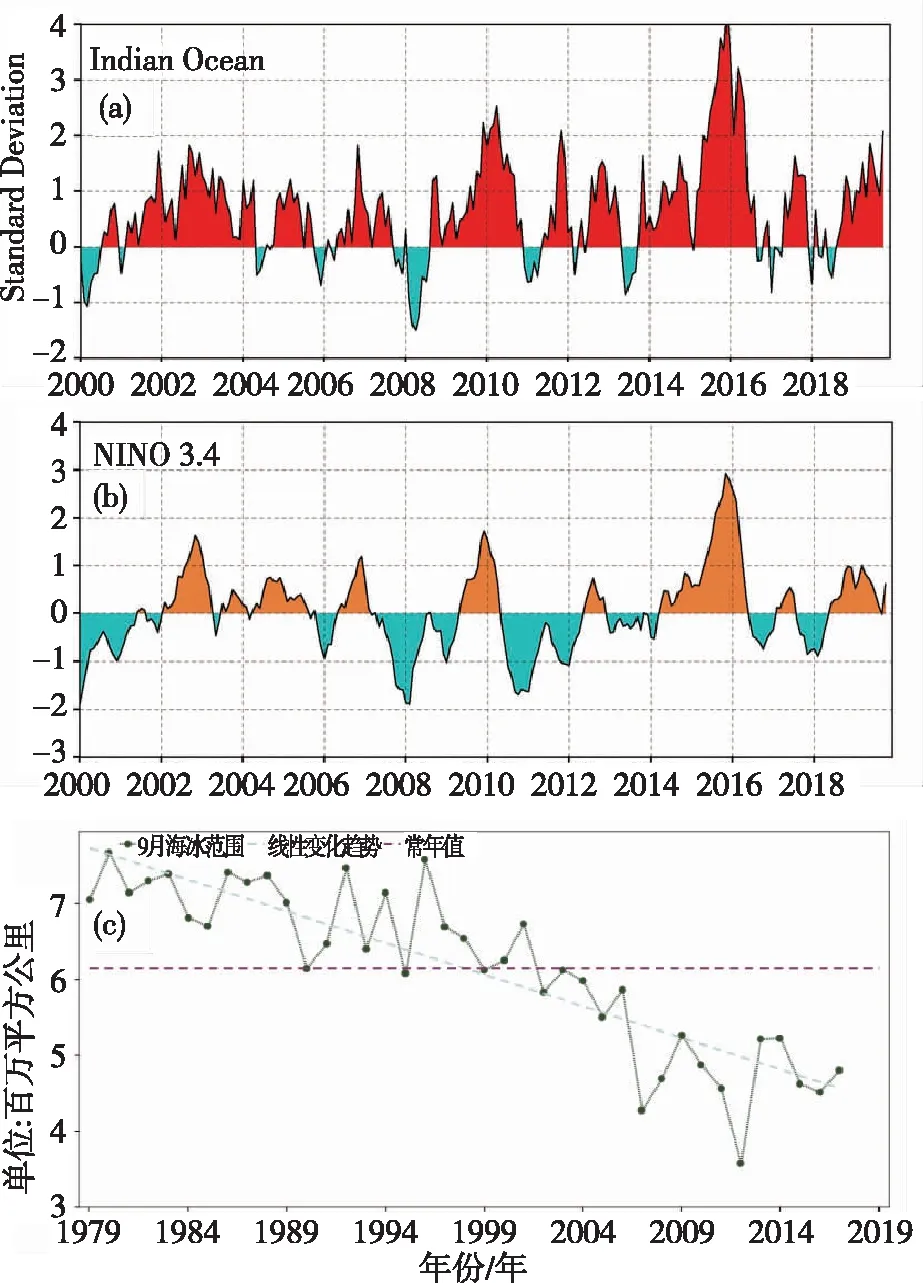

结合海温距平空间图(图7)和指数序列(图8)可见,2007、2008年冬季,赤道中东太平洋为典型拉尼娜海温型。通常而言,冬季热带印度洋与赤道中东太平洋的海表温度存在同位相的协同变化关系,而这一年比较特殊的是,在Nino3.4区海温显著偏低的情况下,印度洋海温前期维持了正常到偏暖的状态,只在持续性冰冻过程发生之后转为正常偏冷的状态。

4.1 1月13日—2月2日全球海温距平场

从2008年1月13—2月2日的海温距平场(图7)可以看出,赤道中东太平洋海水表面温度持续异常偏冷,一般将赤道中东太平洋海表温度至少连续6个月不高于-0.5 ℃定义为一次拉尼娜事件。这次拉尼娜事件与历史相比明显偏强,一出现就迅速增强,负距平中心达-1.5 ℃。有研究表明,对于中国,拉尼娜事件发生的当年,会对冬季风和冬季天气气候产生影响,表现在当拉尼娜达到盛期的冬季,东亚冬季风偏强,出现异常的北风,亚洲中纬度

图7 全球海温距平2008年1月13日—2月2日(a)、2月3日—3月3日(b)Fig.7 Global SST anomaly from 13 January to 2 February(a); 3 February to 3 March(b) in 2008

大气环流的经向发展会异常强烈。由暖空气构成的高压脊可向北延伸到极区,引导那里的极冷空气频繁南下,侵入中国,造成中国北方和东部大部分地区气温偏低。

通常而言,热带印度洋-太平洋海表温度年际变化存在联合模态,表现为热带印度洋与赤道中东太平洋海温的协同变化,两者冬季海温一致性偏暖或偏冷[10],但2007、2008年冬季海温空间分布上可见,两者表现为非协同性变化,2008年1月13日—2月2日期间,赤道中东太平洋大范围明显冷海温,Nino3.4指数接近-2(图8b),为明显的Lnina型,而赤道印度洋区域的海温为正常到偏暖(图8a)。数值实验表明,赤道印度洋暖海温通过二级热力适应促使西太平洋副热带高压加强发展:印度洋上的暖性SST异常加大了水汽蒸发和海气温差,导致感热加热异常增大,近地层出现气旋式环流,其东部异常发展的偏南风向北输送大量水汽,产生异常的降水,异常的降水在向东北方伸展的同时伴有深对流潜热加热。这时在对流层中低层由于加热随高度增加,南风发展,副热带高压在加热区东面加强。在对流层上层由于加热随高度减小,北风发展,副热带高压在加热区西面加强,于是当北印度洋出现正的海表温度异常时,500 hPa及以下层次上西太平洋副热带高压将异常发展[11],加强西伸的西太平洋副热带高亚位置相对稳定,其西北侧的水汽输送强度强而稳定,为这次过程的维持提供了持续的水汽条件。

图8 热带印度洋一致模海温指数IOBW(a)、Nino3.4(b)、9月北极海冰密集度的年际变化(c)Fig.8 Index for IOBW (a), Nino3.4 (b), Arctic sea ice density in September (c)

4.2 2月3日—3月3日全球海温距平场

从2月3日—3月3日全球海温距平可以看出,赤道中东太平洋海温仍然维持负距平,但与前一阶段相比,负距平中心东移,低于-0.5 ℃范围缩小,拉尼娜事件仍然持续。热带印度洋海温较前一阶段出现了快速而明显的转变,由正常偏暖、海温正距平中心大于1 ℃,转为正常到偏冷、海温负距平最大达到-1 ℃以上。这是1月13日—2月2日期间从青藏高原西侧南下冷空气持续影响,南支槽不断东移的影响之一。

4.3 北极海冰实况及影响

研究表明9月份北极海冰范围与后期冬季大尺度大气环流异常相联系[9],海冰的减少能够加强西伯利亚高压,使得远东地区冬季早期显著冷异常和冬季晚期从欧洲至远东地区纬向分布的冷异常。2007年9月的北极海冰面积降到历史以来最低值(图8c),并且从年际变化上看,2007年较2006年的减少幅度是历史同期最大的,这样的海冰面积急速减少有利于当年冬季西伯利亚高压增强,强冷空气的堆积南下,是2008年初雨凇过程的重要因子之一,再与拉尼娜海温的共同影响,增强和放大了冷空气的强度与影响。

5 结论

本文结合气象要素变化的特点,从环流形势、海温、海冰等方面对2008年初贵州省雨凇过程成因进行了分析,结果表明:这次过程的成因是多种因素在同一时段,同一地区相互作用和相互迭加影响的结果。此次过程有以下特征:

①此次雨凇过程阶段性特征明显。以1月12日为界,发生前全国大范围偏暖,发生后全国大范围气温跌至0 ℃以下,并伴随明显降水的静止锋天气。对贵州而言,1月13日—2月2日期间致灾因素主要是21 d以上气温低于0 ℃之下雨凇长时间维持;2月2—15日,贵州中东部大部分地区日最高气温回升到0 ℃以上,雨凇西移到省西部并且范围明显减小。

②强逆温层的维持 700 hPa高度与850 hPa高度的温差来直观体现逆温层的范围和强度,此次过程中,1月13日—2月2日的强雨凇阶段,逆温范围大,强度强,逆温层又被称为热熔层,是过冷却雨滴形成的必要条件,也是雨凇产生的直接因素。

③青藏高原以西的切断低涡是环流稳定维持原因。切断低涡聚集了大量来自高纬的强冷空气,负距平中心达-12 ℃。由于位于高原西侧,引导气流弱,冷中心位置稳定并分两支绕过高原进入我国,北支为冷空气主体,南支东移绕流过程中,加强了南支槽的发生发展,不断向中国南方输送大量暖湿气流。

④前期北极海冰明显偏少是冬季冷空气活跃的早期信号,2007年9月北极海冰明显偏少,较前一年减少幅度为历史同期最大,研究表明,秋季北极海冰低密集度可作为冬季西伯利亚高压偏强的前期信号,并可将海冰变化曲线去趋势后较前一年的变化作为冬季西伯利亚高压强弱的早期信号,用以预测冬季冷空气强度。

⑤强Lanina海温与印度洋暖海温非一致性变化。印度洋—太平洋海表温度年际变化存在联合模态,通常为两者一致性变化。而2007、2008年冬季伴随快速发展起来的拉尼娜,热带印度洋在1月12日前维持正常偏暖状态,印度洋暖海温利于西太平洋副热带高压的偏强偏北,拉尼娜利于东亚冬季风偏强。实际预测中不能单纯以厄尔尼诺/拉尼娜判断。