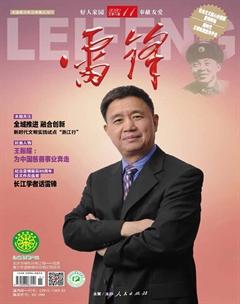

王振耀:为中国慈善事业奔走

夏一萌

谈吐儒雅,走路如风。这是笔者对王振耀教授的感受,交流频率不高,但他总有一种胸藏千壑、面若静波的威严震慑到笔者,这可能源于笔者敬佩于他对自己所有选择的果敢,以及作出选择后担当和坚韧。

心系国家,永远创造下一个不可能

抉择果敢、执行力坚韧,是一个人最了不起的才华。那么对王振耀来说,就是撬动中国的慈善事业发展的一个杠杆。

在从政之前,王振耀当过兵,也当过乡村教师……这些丰富的人生阅历,使他对最底层人民的生活有着深厚情感。“生命里最深的记忆是20世纪50年代,新中国艰苦创业时期,吃不饱饭的童年。我的理想是:不让别人再经历同样的苦难。”

王振耀进入民政部工作后,一直在为童年的理想和基层百姓的幸福奔波着。在基层政权建设领域,他一路见证并推动了农村基层民主选举制度的诞生与发展;在社会救助领域,他推动建立了城市居民最低生活保障制度(仅2001年,短短几个月就有2200多万城市低保对象纳入了保障体系)、农村最低生活保障制度、农村医疗救助制度、城市医疗救助制度等一系列基层社会保障制度,实现“应保尽保”。

2001年,王振耀从哈佛肯尼迪学院学习公共管理归来,转任民政部救灾司司长,开始了十年救灾的奔走,并伴随着中国慈善事业的发展和壮大,见证了许多体制和制度的生成变迁。在救灾领域,他推动建立了国家自然灾害救助Ⅳ级响应体系,加快了灾民救助工作的规范化进程。在公益慈善领域,他首倡并大力推广“平民慈善”“以善治促慈善”等慈善理念。

2008年,汶川大地震成为我国慈善事业的一个分水岭。这一年,中国的慈善年度捐赠额达1000亿元。同年9月,他负责组建民政部社会福利和慈善事业促进司并担任司长。在不到两年的任期内,王振耀提出要建立与中等发展水平相适应的社会福利制度的理论,并正在直接推动中国福利制度特别是养老服务产业的规划与发展。同时,目前中国已注册的慈善组织数量已达到1600多家。中国慈善事业的迅速发展,也让王振耀对自己的职业生涯有了新的思考。

“在官场上,他是一个比较孤独的人。”一位熟悉王振耀的官员说,“身为救灾司司长,曾经为一笔500元的个人捐款办理个人所得税免除,通过多个部门办理,足足10道手续,历时几十天就为了拿回50元的个税免除。这么大费周折,他是为了促进慈善税务优惠政策的推行。”

2010年,王振耀作出另一个果敢的选择——辞官。2010年6月至今,王振耀受聘于北京师范大学中国公益研究院担任院长。他笑言道:“选择离开,只是为了实现理想。慈善来自民间,自己参与慈善事業的机会也会更多。”

根据王振耀在政府工作的经验,他认为慈善很重要的是做社会服务。社会服务有两大领域:一是儿童;一是养老。公益研究院的研究特别之处在于,把慈善公益带着儿童福利和老年服务这两个问题纳入中国公益的研究,这样就与整个中国慈善的支撑系统搭建了一个平台。

白岩松曾这样评价:“王振耀辞官进校园,我是支持的。一来在官场内,他已做了太多该做和能做的事;二来离开官场,他再无退休的可能,活到老,公益到老。”

事实上,从2010年至今的十年里,王振耀也确实又创造出更多的“不可能”。

播种慈善火种,耕耘为民生

“我不喜欢被别人照顾,这样会让我感觉到自己老了。”在见到王振耀面带倦容,肩背着大型出差的背包想帮他拿包减负时,他这样说。

事实上,离开民政部后,王振耀工作节奏变得更加繁重了,他的办公室里常年放着一个随时可以出发的行李背包,这个习惯从进入民政部工作后一直保留至今。“现在的工作节奏至少比在民政部时涨好几倍,一分一秒对于我来说都很珍贵,这大概就是为什么你每次见我都走路如风的原因之一吧。”

创办研究院的第一个冬天,对于初创团队的每个人来说都是难忘的。那会儿还没搬到如今敞亮的京师大厦,北师大在新街口的大帽胡同为他们租了个小四合院,没暖气,冬天风“飕飕”地灌,大家都手脚冰凉地看资料、写报告。如今提起来,王振耀说:“大家是一起冻过来的”。在出任院长的第一天,王振耀便发出了一个颇受争议的呼吁:中国的富翁们要按自己身价的1%来进行年度捐款!比如说,你是亿万富豪,那就得每年捐赠100万的善款。他计划要做3件事:研究社会公共政策、培养公益管理人才、提供公益项目咨询。

“事实上,再去推动一些事情时,难度比在民政部大多了。回到民间后,所有想做的事情都要一桩桩、一件件去说服,向政府解释,向社会说明。而这个持续的过程可能是几个月,甚至几年……”他这样感慨。

在王振耀教授带领下,北师大中国公益研究院在公益慈善、儿童福利、养老服务,以及慈善立法、公益政策改革、儿童福利与养老服务体系建设等方面取得诸多研究成果。

他一直致力于推动中国儿童福利发展,他总说:“儿童的梦圆了,中国梦才能圆,要让儿童优先成为国家战略,儿童优先,首先是知识体系建设要优先。” 为了实现儿童梦圆的理想,他已有了长达10年“儿童主任”模式的探索与实践。

2010年春节,“儿童身边必须有链接政府与百姓的人”这一想法在他的脑海里初步形成。两个月后,王振耀就与联合国儿基会等达成共识的合作伙伴,共同邀请多位专家学者组建项目专家委员会。专家们来自不同领域,学术型专家与实务型专家兼有。他们一方面论述了基层“儿童专业社工”模式的必要性;另一方面对儿童主任们开展培训、督导、答疑。2016年,国务院出台两项儿童工作意见,提出在每个村居选任专人开展儿童工作的重要方针,这被视为儿童福利与保护工作的一个重要转型。

2015年11月12日,在王振耀参与和推动下,中国首个国际公益学院——深圳国际公益学院成立。比尔·盖茨、马云等百余名慈善家、企业家现场见证这一时刻。这也是比尔·盖茨首次支持在中国建立公益教育机构,比尔·盖茨表示,通过发起成立深圳国际公益学院,希望为那些愿意贡献自己的领导才能、聪明才智和丰富资源的人提供支持,共同消除不平等现象,创造一个让所有人都能过上健康而富有成效生活的世界。

此外,王振耀联合发起创立东西方慈善论坛,截至目前已举办四届慈善家年度领袖峰会、一次可持续发展峰会、一次中意慈善论坛领袖峰会;2019年3月,王振耀就中意慈善论坛长效合作机制签署合作备忘录;2020年年初,新冠肺炎疫情侵袭我国,王振耀率领专家团队,起草上报中央及有关部门政策建议14份,其中关于完善“一省包一市”对口支援建议被采纳,召开线上会议,对社会力量动态、特殊人群防疫、儿童防疫等问题分析研判……

走进王振耀如今在京师大厦堆满书籍的办公室,可以感受到一位学者的勤勉。“中医在抗疫中发挥重要力量,我最近就在学习《黄帝内经》。”他对所有惠及民生的事物都会全身心投入钻研,成为推动民间慈善事业发展的开拓者。

2016年,我国颁布实施的慈善法是社会领域的重要法律,也是我国慈善制度的基础性、综合性法律。慈善法出台,标志着我国慈善事业迈入法治轨道,将成为我国慈善事业发展史上的一座里程碑,对社会与经济发展产生广泛而深刻的影响。

作为慈善法从起草到通过的全程参与者,王振耀这样评价:“这部法律的突出意义,在于全面系统地确立起国家慈善事业发展所需要的现代规范,系统规范全社会的慈善行为,是一次巨大的慈善理念与公共伦理的升华。”

播撒慈善火种,收获内心富足。王振耀身體力行,甘愿当善事业发展的“垫脚石”。2019年12月18日晚,由港澳台湾慈善基金会爱心奖主办、东西方慈善论坛及台湾现代财经基金会协办的第14届2019“爱心奖”颁奖典礼在香港举行,北京师范大学中国公益研究院院长王振耀荣获本届“爱心奖”,颁奖词为:“托举大国公益,构筑慈善高峰”。王振耀决定将14万美元奖金,全部捐出用于支持北京师范大学中国公益研究院开展“善经济理论研究与实践探索”项目。

王振耀院长认为,2020年疫情应对引发疫情应对与慈善创新和社会的意义,又将是中国慈善事业发展的一次转折。他希望未来能够进一步建立现代善知识体系,继承中国传统善文化,借鉴国际社会的经验,凝聚慈善家的力量,推动社会价值逐渐引领经济价值,将善经济的理论进一步系统化,理论和实际结合,推动专业化养老服务体系、儿童照料体系、残障人士保障体系、社会大病救助平台建设等,将爱心通过政策推动与平台搭建化为善的力量,推动经济发展和社会进步。

传承雷锋精神,彰显党员担当

《雷锋》杂志总编辑陶克给王振耀送了一本《雷锋》杂志,他认真阅读许久。认为雷锋精神传承的时代意义和永恒价值不可替代。雷锋精神蕴含的感恩和博爱,与慈善精神是一脉相承的。因为感恩,所以爱,他感恩的对象扩大延伸至整个党、国家与人民。

王振耀感慨道:“这场疫情体现出党和国家英明决策,全国上下,团结一心,众志成城,抗击疫情。党员带头募捐,明星踊跃慈善,爱心千万飞武汉,疫情期间出现了更多的是让我们感人至深的朴素画面:有冒着风雨送盒饭的爱心青年;有顶着病毒接送病员的爱心之车;还有省吃俭用的好心人提供的保障蔬菜;更让人难忘是快速冲进派出所放下捐赠物品转身离去的孩子和老人……他们都是心存感恩和博爱的雷锋。”

王振耀也对《雷锋》杂志办刊提出宝贵建议,他认为,作为时代的精神标识,雷锋精神以无与伦比的历史张力,闪烁着人间大德大爱的精神光芒,饱含着家国情怀、人民情怀和天下情怀,《雷锋》杂志要更多关注身边千千万万的“雷锋”,关注凡人善举,让杂志走进人群中,走进百姓中。

为此,他提议与北京师范大学中国公益研究院联合发起推选每月“最美学雷锋新闻人物”,以此关注到身边更多的雷锋精神的传承者和社会主义核心价值观的模范践行者。