疫灾下的思考

——论中学历史课程中的疫灾书写与教育

姬晓灿 成积春

2020年的春天开始得很特殊,新型冠状病毒肺炎疫病从武汉肆虐而起,目前仍在全球范围内蔓延。自人类告别野蛮阶段,进入文明史并形成社会以来,就不乏对疫灾的记载,而每一次大规模的疫灾都给它影响之所能及的人类社会留下了深刻的印记,对人们的生活方式、生产方式、社会行为、思想认知、科学观与世界观的变革产生了重大影响,甚而促进了不同历史阶段社会的转型。①郭方:《历史上的疫病与社会变革》,《史学理论研究》2003 年第10 期。人类历史是色彩斑斓的,对历史的认识也应该是多维多元的。《九年义务教育历史课程标准》(2011年版)和《普通高中历史课程标准》(2017年版)皆明言要让学生通过历史课程的学习,“正确理解人与社会、人与自然的关系”,进而加深对善待生命、关注人类命运的人文主义精神的理解。生命的存在是人类社会的最高伦理,对生命的敬畏和关怀理应始终贯穿于教育意识和学术理念之中。

一、疫灾史在历史研究与中学历史课程中的意义

在传统的史学视野中,学术界更热衷于从政治、经济、军事、外交、文化等方面观察与审思人类社会的发展,进而揭示历史发展规律之宏旨。疫灾这类似乎无关历史规律且本身无章可循的内容,往往被视为浩荡历史长河中的细枝末节,故而在我们的传统历史教学中涉之甚少。20 世纪末,随着社会史研究的兴起,学界越来越关注历史发展的主体——人的衣食住行、生老病死,提出了“还历史以血肉”、“由‘骨骼’增益‘血肉’”这样的普遍性诉求。毋庸置疑,为了鉴往知来和人类社会的进步,历史学应追求宏大叙述中的规律探寻,但历史不仅要面对政治意义上的“国家制度”、经济意义上的“社会生活”以及文化意义上的“交流传播”等,更要面对我们赖以生存和世代延绵的“地球”以及随文明演进而不断被“驯服”的大自然。

历史学作为人文社会学科,承载着探寻历史真相、总结历史经验、认识历史规律、顺应历史发展趋势的社会功能。它所追求的终极目标是“人之所以为人”的问题,即史圣司马迁所说的“究天人之际,通古今之变”,进而求得历史的真实和通达。①徐蓝,朱汉国:《〈普通高中历史课程标准〉(2017 年版)解读》,高等教育出版社,2018 年,第40 页。中学历史课程承载着历史学的教育功能。中学生通过历史课程的学习,进一步拓宽历史视野、锻炼历史思维、涵育人文素养。中学属于基础教育阶段,是一个人人生观、价值观、世界观形成的关键节点,它应该为每一个受教育者的灵魂深处能够生长出一种高洁的生命精神与情怀,而源源不断地注入健康的发育胚基。②齐健:《为什么而出发:一位研究者对教育本质的沉思》,江苏凤凰教育出版社,2017 年,第60 页。如前所述,如果我们认识到疫灾史关乎历史之血肉,关乎人类之福祉与生存,疫灾教育在中学历史课程中的意义便不言自明了。《普通高中历史课程标准》(2017 年版)把唯物史观定义为历史学科核心素养之首,明晰了社会存在决定社会意识这一历史演进的理论基石。一切历史现象和历史事件都是人的行为造成的,而人们的行为又受动机、意志所支配。支配人们行动的动机和意志又受到社会存在的影响和决定。而这一规律往往使历史教育者在实践场域出现异化,走入误区,过多地渲染个体生命在实现某种整体社会目标过程中的作用,将其看做其中的一个环节或工具,较少能真正体认到宏大历史叙事下的历史细节,缺乏一种对生命的真正关怀。马克思主义唯物史观不仅强调社会存在决定社会意识,更蕴涵着对个体生命的关注和尊重。疫灾教育为历史教育者和学习者提供了一个悲悯且有力的视角,通过对历史上与人类生存和发展息息相关的疫病的钩沉,真正了解历史上的生命,了解生命背后真实的生存境况和社会变迁的轨迹,从而培养学生关注生命、珍视生命的意识,这才是基础教育历史课程所要培养的人文素养之核心所在。

二、中学历史课程中的疫灾书写

人类进入农耕社会并开始形成较大规模的聚居,疫病便与人类并存,并伴随着族群迁徙、商贸往来、征战侵掠而进一步传播。疫灾,虽自身并无历史规律可言,但也在人类社会发展的每一个阶段如影随形,折射着历史发展的轨迹,不失为审思历史的一个有力视角。

(一)通史课程中的疫灾书写

普通高中必修历史课程《中外历史纲要》(下)在第三单元《走向整体的世界》第7 课《全球联系的初步建立与世界格局的演变》中提到新航路的开辟使人类从孤立走向联合,第一次建立了跨越大陆和海洋的全球性联系。新航路的开辟,推动了世界各地人们的商贸往来,扩大了人口迁移的速度和范围。此后的100 年间,大批欧洲殖民者来到美洲,并把非洲黑人作为奴隶贩运至此,使美洲的族群混合程度一度达到最高:土著印第安人、欧洲人、非洲人,以及其他混合血统的人。此时的大洋洲、非洲和亚洲等地区也都存在族群混居现象。与此同时,人口迁徙也促进了世界动植物的大交流。欧洲人把欧亚大陆的马、牛、猪、羊、鸡等家畜,小麦、燕麦等农作物引入美洲;美洲的马铃薯、玉米、番茄、甘薯等也流向世界各地。人口和动植物的大规模流动导致了各种疫病的传播,而这些传染病成为了当地人最大的杀手。欧洲人将流感、天花、麻疹、水痘、白喉等疫病的病原体带到了美洲和大洋洲,造成了对此毫无免疫力的原住居民大量死亡。③教育部:《普通高中历史必修 中外历史纲要(上)》,人民教育出版社,2020 年第41 页。其中,农业发达的墨西哥人口死亡率达90%,秘鲁达70%以上,加勒比海地区的本地人则完全灭绝。④郭方:《历史上的疫病与社会变革》,《史学理论研究》2003 年第10 期。据史料记载,1500—1800 年间,美洲和大洋洲有近1 亿人死于传染病,由此造成的原住民的灭亡和原有社会的解体,为欧洲人迅速征服美洲并建立殖民统治奠定了基础。基于此,法国史学家勒胡瓦·拉杜里称新航路开辟后的世界为“疾病带来的全球一体化”。

义务教育九年级(下)《世界历史》第22 课《不断发展的现代社会》和普通高中必修历史课程《中外历史纲要》(下)第23 课《和平发展合作共赢的时代潮流》在讲到工业革命以后的人类历史时,皆谈到随着全球范围内工业化的推进,环境恶化、人口过快增长、疫病传播加剧等一系列社会问题浮出水面。其中,显而易见的是,疫病传播绝不仅仅是自然生理现象,也绝不只关涉医疗卫生状况,它是人们的生态观念、文化心理以及社会运转体制等方方面面的集中反映。九年级(下)《世界历史》在课文辅助栏目“知识拓展”中引入了美国生物学家蕾切尔·卡森的著作《寂静的春天》,作者呼吁大家正视人类和大自然的关系,敬畏自然,保护环境。《中外历史纲要》(下)在人类发展面临的问题中把重大传染性疾病列为重要安全威胁问题,并呼吁构建人类命运共同体。纵观人类疫病史,从古希腊历史学家修昔底德记载的那次几乎摧毁了整个雅典的疫灾,到14—17 世纪爆发于欧洲的“黑死病”,再到近现代文明下的西班牙流感、SARS、新冠肺炎……世界的联系愈加紧密,没有哪一个国家能够退回到自我封闭的孤岛,也没有哪一个国家能够独自应对这些挑战。因此,“人类命运共同体”在疫灾面前,更显其本质意蕴。

(二)专题史课程中的疫灾书写

普通高中选择性必修(2)《经济与社会生活》(电子版)第六单元设专题《医疗与公共卫生》,分两课时:第14 课《古代的疫病与医学成就》、第15 课《现代医疗卫生体系与社会生活》,从疫病与医疗的角度,审视人类社会的发展和历史的进步。

“古代的疫病”用历史叙事的方式概述了古埃及的天花、6 世纪地中海沿岸爆发的鼠疫、中国明代末年的鼠疫、14 世纪起在欧洲猖獗了三个世纪的鼠疫(黑死病)以及古希腊伯罗奔尼撒战争前期兴起的严重传染病。每个阶段的疫病传播都使人类饱受痛苦,不仅使人口大量死亡,社会混乱失序,而且对政治、经济的发展带来了严重的消极影响,但客观上却促进了公共卫生领域和医疗手段的进步。中国古代文献中便有通过改善公共卫生条件防控传染病的记载,清理污水,疏通河道,隔离病患,掩埋疫尸。中国古代的医药文化博大精深,在大量临床经验的基础上,形成了独特的理论体系、诊断方式与治疗手段。近代以来,西方医疗手段和公共卫生措施传到中国,疫病防控体系逐渐发展。二战以后,现代医疗卫生制度和技术渐趋完善,对人类的身心健康产生了积极的影响。

作为主体课文的拓展,在“问题探究”栏目,教材提出了很有意义的一道观点评析类题目:“不少历史学家认为,纵然历史存在必然性,但是突如其来的疫病爆发也会对历史发展产生巨大影响。你认为这种观点有没有道理?请用事实说明。”这一类有效且有力的问题好似课程的心脏,每一次跳动都彰显着教育生命的精彩。问题的设置不拘泥于具体的历史知识,同时坚守学科专业底线,开拓了历史视野,又培养了审辨式历史思维。

(三)地方课程与校本课程中的疫灾书写

我国现有基础教育阶段的课程以国家课程为主,地方课程和校本课程则是根据各地、校的办学理念和传统特色,依托身边的教育资源自主研发的,三级课程整体推进更能发挥其育人功能。笔者查阅了所在地区部分基础教育地方课程与校本课程,和本文主题相关且取得良好声誉的当推2003 年山东省义务教育地方课程《感悟民族精神》(七年级用)。

2002 年年底,SARS 突然降临于神州大地。面对这一现代疫灾,整个社会一时风声鹤唳、人人自危。2003 年,当这场灾难逐渐淡出人们的记忆,《感悟民族精神》课程自觉担负起一种特殊的教育使命,通过叙写一个个普普通通却又熠熠闪光的人物形象,和一段段平平实实而又闪烁着人性光辉的故事,把这段有生命的历史细节记录、讲述给青少年。课程设置了两个活动:第一,“迎难而上”讲述了钟南山院士在非典第一线的故事。学生边读边悟,感悟钟老严谨的科学精神和为天地立心、为生民立命的国士担当。钟老彼时的告诫似乎还在警醒着今人“(如果)我们看到的事实跟权威的结论是不一样的话,我们当然首先尊重事实,而不是尊重权威”;第二,“有一种倒下叫站起”展开了一幅可歌可泣的抗击非典的英雄画卷。叶欣、李晓红、张普善这些临危受命的医护人员在疫灾面前一如既往地表现出了非凡的勇气和崇高的道德境界,用生命谱写出一曲曲救死扶伤的壮丽乐章。

三、疫灾教育在中学历史课程中的实施路径

(一)构建疫灾教育内容体系

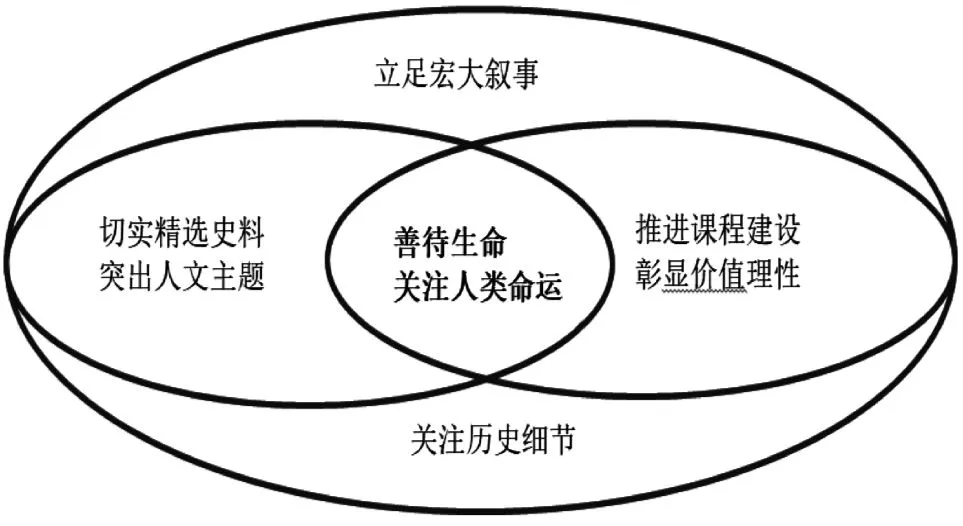

中学历史课程已从不同侧面关注人类历史上的疫灾,特别是试行中的普通高中历史课程统编版新教材,在选择性必修(2)《经济与社会生活》中设置了一个专题单元。疫灾教育需要依托教材和精当的素材,在通史教学中立足宏大叙事,关注历史细节;在专题史教学中切实精选史料,突出人文主题;在地方课程与校本课程中推进课程建设,彰显价值理性。

图1 疫灾教育内容体系示意图

(二)相关主题内容的开发与实施

1.通史教学立足宏大叙事,关注历史细节

按照现行课程结构,义务教育阶段和普通高中一年级实行通史教学。做为基础教育课程持续深化改革的成果,两个学段的通史教学又立足于学情的变化,呈现出明显的认知梯度。但无论是义务教育阶段的重史事,还是高中阶段的重结论,都是从关乎人类历史发展规律宏旨的政治、经济、文化、军事等着手的。引导青少年探寻历史真相,传承人类文明,揭示人类历史的基本规律和发展趋势,这无疑是基础教育历史教学的首要任务。但是,历史,亦正亦暖,书写波澜壮阔,更应感知人性与烟火。

提及1910—1911 年,稍有历史常识的人都能例数出几件历史大事来,但是,伍连德,一个在当时关乎中国东北生死存亡的人,却很少有人知道他的名字。100 多年前的1910 年,那个连青霉素都尚未问世的年代里,一场可怕的鼠疫如水泻地,似火燎原,席卷中国东北。当时清政府如大厦之将倾,再加上疫病汹汹,悲观气氛笼罩神州。若东北挺不过去,清朝势必撑不住,这一场疫灾会蔓延至全中国,再由殖民者带到欧美各地,必是世界性灾难。当时的英国媒体曾感叹说:“谁能制止这场灾难,谁就是拯救人类的恩人!”时任天津陆军军医学堂副监督的伍连德博士迎着汹涌的逃难人潮,向疫区东北逆向而行。在当时医疗环境极差,人们防疫观念淡薄的情况下,伍连德博士带领工作团队67 天控制住了疫情,并在沈阳召开了“万国鼠疫大会”,即我国历史上首次召开的国际性学术会议。这是近代中国第一次凭自己的力量与智慧担当起一个大国的责任,拯救了一场可能波及全球的疫灾。一个在数月后就要走向灭亡的清王朝,远去的背影蹒跚但不佝偻,这也算一个帝国最后的荣耀吧。怎样看待中国那段最积贫积弱的历史?怎样评价当时的中国在国际中的地位和影响?怎样认识彼时的中国人?单一的历史观解释下的历史只能是片面、机械、僵化的,而一系列有血有肉的历史细节会呈现给我们一个丰富、立体的历史真相。

14—17 世纪是人类历史上至关重要的一个时段,在宏大的历史叙述中,我们往往强调文艺复兴、宗教改革等西方人文精神发展过程中里程碑式的史事,却忽略了对事件背后生命的真正关怀。14 世纪,一场被称为“黑死病”的疫病从地中海蔓延到欧洲大部分地区,其产生的影响是历史性、世界性的。人对于自身生命的珍重和追求健康、幸福的价值观念在这场疫灾的冲击中发展,人文主义的思潮涌现、高涨。文艺复兴在这个时期兴起,薄伽丘的《十日谈》就是在躲避黑死病的过程中写成的。16 世纪源发于德意志的宗教改革运动也是在这场疫灾的阴影下酝酿的。16 世纪初的德意志疫病横行,人们被笼罩在恐惧之中,天主教会却通过出售赎罪券敛财,这是激起民众愤慨的主要原因之一。16 世纪同样是西方近代自然科学兴起、奠基的时期,哥白尼、塞尔维特、诺查丹玛斯等人最初都因研究、医治过疫病而知名。疫灾使医生的地位较以前有了很大提高,而医生正是掌握自然科学知识的人。被尊重和认可使他们的科学思想得以发表和传播。

揭开宏大历史的序幕,浸润其中的无不是鲜活的生命。生命的存在是人类社会的最高伦理,引导青少年怀着对生命的敬畏和关怀学习历史,才算是帮助学生真正扣好了人生中第一粒扣子。

2.专题史教学切实精选史料,突出人文主题

专题史教学建立在通史教学基础之上,更侧重于历史视野的拓展和历史思维的培养,可为疫灾教育提供精当的史料和素材。从某种意义上说,人类历史的发展可概括为两条线索的交织延展,一条是人与自然的关系,另一条是人与人的关系。

人与自然的关系是人类历史存在与发展中最基本的关系之一,从某种意义上来说,人类文明演进的过程就是人与自然不断磨合、相处的过程。在相当长的一段时间内,人们眼中的大自然是神秘的。中国古代有“天谴论”、“天人感应”等学说,西方则尊奉万物有灵论和有机论世界观,虽然带有浓厚的原始性、经验性,但人们对自然是敬畏的。近代以来,随着“人”的解放和科技发展带来的狂妄,人类把自己看做“万物的尺度”,地球不再是生命体,而是服务于人类的物欲,成为被征服和奴役的对象。①任鹏杰:《灾难能否促使我们深刻改进历史教育》,《中学历史教学参考》2008 年第6 期。大自然以灾难的形式一次次警示人类,也就有了我们今天讨论的疫灾史。大量的文献史料、实物史料、口述史料以及文学影视史料都可以用到疫灾史教学中,比如英国环保主义者詹姆斯·拉伍洛克的科学、人文著作《盖娅:地球生命的新视野》。盖娅假说是20 世纪最具影响力和争议性的科学思想之一,作者认为地球是一个活的有机体,推翻了两百多年以来有关地球科学的传统思想——把地球简化为一个无活力的物质和能量的机制。盖娅,是古希腊神话中的大地女神。人类是盖娅的一部分吗?人类作为一个物种,是否构成了盖娅的神经系统和大脑,并能有意识地参与到环境运行中去?人类应该选择怎样的方式在盖娅中生存?①詹姆斯·拉伍洛克:《盖娅:地球生命的新视野》,肖显静,范祥东译,格致出版社,2019 年第2 页。把这种有深远意义的学术思想和科学精神引入到专题史课堂,贯穿到疫灾教育过程中,并不是把地球重新神秘化,而是引导学生以“生命”的名义,而不仅止于以“人”的名义重新思忖人与自然的关系。

人与人的关系,特别是是生产关系,一度是历史研究和教育中的唯一主线。教育者讲究学理层面上的严谨和逻辑,但做为人文教育学科,历史教育尤其是其中的疫灾教育更需要鲜明的义理。历史上的每一次疫灾,都是一场灵魂的拷问,更是一场人性的回归。再说回到14—17 世纪,但凡和欧洲黑死病有关的文字记载,都离不开“英国、伦敦、欧洲死亡2500万人”等字眼,据有关记载,伦敦在最严峻的时刻,每周因疫致死的人数高达7000 以上。英国历史学家弗朗西斯·艾丹·加斯凯的学术著作《黑死病:大灾难、大死亡与大萧条》被誉为历史研究的精确样本,书中记载了疫病在英格兰的爆发和在伦敦及其南部的肆虐,但奇怪的是,这场疯狂的疫灾虽然从伦敦而起,但英格兰北部却几乎安然无恙。这一切与英国中部德比郡山谷中的亚姆村有着密切的关系。亚姆村很小,只有300 多人,因其特殊的地理位置,英格兰政府把连接南北的交通补给点设在了这里。然而,原本安宁的生活被不速之客打破,一位来自伦敦的商人把疫病带到了亚姆村,惊慌失措的村民决定往北部撤离。后来,在牧师威廉的劝说下,村民们做出了最痛苦的决定:留下来,阻止疫病通过自己蔓延至北方。在400 天的自行隔离以后,亚姆村只活下来几十人,但他们却用无私与勇敢点亮了“人性”这座灯塔。“走的话未必能活,谁也不知道自己有没有感染瘟疫;不走的话就会死,哪怕没感染的人也很容易被感染。但我们愿意试试,因为善良需要传递下去,后人们要记住善良。”这段话刻在了亚姆村的纪念碑上,这段历史也被录入了1950 年版的英国历史教科书中。有人说,“课堂教学的最高境界应当是——震撼,以及震撼之后带来的长久思考!”疫灾教育中,精当的细节史料的运用既要能带来这种震撼,更要能引发深邃的思考。

3.推进地方课程与校本课程建设,彰显价值理性

康德说,一个人的缺点,来自于他的时代,但美德和伟大只属于他自己。多难是否兴邦,关键就在于在每一次苦难中的这个邦的人们,是否成长。只有在灾难中的人们,重塑了自己的思想和行为,才算真正战胜了灾难。历史上的优秀民族在灾难过后,都能从灵魂拷问的深渊中升起一座座文学和哲学巅峰。②朱学勤:《我们需要一场灵魂拷问》,《杂文选刊(中旬版)》2012 年第8 期。我们的历史教育所要培育的,可能就是未来能担当得起这种时代使命的人。疫灾教育教学生如何看待历史真相,如何审辨其中的人与事,同时把道义传给后人。历史教育如何担当?除现行的中学历史国家课程外,其他地方课程与校本课程义不容辞。

每一次疫灾过后,疫病所引发的种种社会机制和文化问题都值得我们很好地省思。在教育教学领域,地方课程和校本课程应充分利用好身边的教育资源,做好课程建设。课程建设是相关主体在复杂教育环境中做出科学有效、伦理规约的价值选择的过程。③车丽娜,徐继存:《学校课程建设的合理性省察》,《课程·教材·教法》2016 年第10 期。一场疫病,好似一块巨石砸入原本平静有序的生活,在沉渣巨浪翻涌的同时,也为教育提供了一次价值选择的机遇。忧国忧民的专家学者,永不缺席的事实真相,无私无畏的白衣天使,还有那些闪闪发光的普通人……有些事,虽算不上经天纬地,但值得后人铭记。

余 论

“眼睛可以看到一切,唯独看不到自己”(尼采),要看到自己,就要外借一双眼睛,这双眼睛就是历史。历史中的疫灾教育,除了要给学生全面认识人类历史提供一个新的视角,更要引导他们反观、审辨现实世界。人类步入科技时代以来,在安享现代文明嘉惠的同时,“地球变暖”“酸雨”“沙尘暴”“禽流感”“SARS”“新型冠状病毒肺炎”等一列让人心悸的语汇不绝于耳。而这些话语所编织起来的是现代文明社会中的一幅“格尔尼卡”式的画卷。画面上虽没有赤裸裸的杀戮、大炮、飞机,却充斥着恐怖、焦虑和呐喊。我们所感受到的,是无形的战争带给人类以及地球上一切生命的威胁。诚然,能发动一次又一次战争,摧毁这曾经安逸静好的“格尔尼卡小镇”的,除了大自然的运行,还有很多人为的灾害……我们是否会面对“寂静的春天”?对这个问题的追问和反思,之于历史教育,须臾不可或缺。