环境规制对我国资源型城市就业的影响机制及实证分析

晋盛武,赵劲松,王 帅

(合肥工业大学 经济学院,安徽 合肥230601)

一、引 言

充分就业是政府宏观经济政策的重要目标。2019年的《政府工作报告》中,“城镇新增就业1 100万人以上,城镇调查失业率5.5%左右,城镇登记失业率4.5%以内”被作为当年经济社会发展的主要预期目标之一,这是在完成了连续9年稳定和扩大就业基础上,又一次明确当年就业的目标任务。然而,近些年来,随着环境规制力度的加强,部分污染较为严重的制造业企业逐步关停,降低了对中低技术雇员的需求,出现了“就业难、招工难”并存的矛盾局面。目前中国各级政府都出台了环境规制的相关政策,这些政策在缓减环境问题的同时也对企业的劳动力需求产生影响。那么环境规制是如何影响社会就业水平的呢?

环境规制与就业到底存在怎样的关系,学术界并没有形成一致的结论,从现有理论研究的结果来看,大多数学者认为环境规制会通过成本效应、要素替代效应、需求效应等影响就业。1990年美国商业协会的一项研究表明,美国实施的《清洁空气法案》造成了100多万个就业岗位的减少,而成本效应是造成失业的主要原因[1]。环境规制增加了企业的污染治理成本,进而提高了其生产成本,减少了其对劳动力的需求,抑制了就业[2]。但也有学者认为环境规制通过成本效应对就业的影响有限,相较之下,要素替代效应与需求效应对就业的影响更显著。Berman和Bui(2001)通过构建理论模型对环境规制的就业效应进行了分解,他们发现环境规制会通过要素替代效应对就业产生不确定的影响[3]。环境规制一方面会提高能源等要素的价格,促使企业增加劳动力等要素以对污染型生产要素进行替代,促进了就业;另一方面也会迫使企业采用更先进的生产与治污技术,使其减少对低技能劳动力的需求,抑制就业[4]。另外,还有学者认为环境规制会提高产品产出价格,导致市场需求下降,企业缩小生产规模,对就业产生负向影响[5]。综上,从理论层面来看,环境规制对就业的影响并非是唯一的。从相关实证研究结果来看,环境规制的就业效应同样是复杂的,大致上可分为三类:第一类研究认为环境规制抑制了就业,这类文献多是基于特定行业数据的实证研究,认为环境规制不利于污染密集型行业(如采矿业、纺织业、造纸及纸制品业等)就业水平的提高[6-8];第二类研究认为环境规制具有创造及促进就业的潜力,支持该观点的学者认为环境规制带动了新行业(如新能源汽车制造)的发展,创造了新的就业岗位,且环境规制带来的技术创新与升级提高了劳动生产率,对就业的促进作用更大[9-11];第三类研究认为环境规制对就业的影响不确定。一些学者基于劳动力转移视角的研究表明,环境规制对部分行业造成的就业损失会被另一些行业就业的增加所抵消,对就业没有显著影响[12-16]。另一些学者基于行业或省际面板数据的研究,则认为环境规制与就业之间存在“U”型关系,且这种特征受企业的产权性质、生产要素构成等因素的影响,在不同行业与区域呈现较强的异质性[17-20]。

综上,现有关于环境规制与就业关系的研究较为丰富,但仍存在以下不足:第一,在数据选择上,现有研究多基于行业或省际数据进行分析,鲜有基于地级市数据的研究。环境规制的具体执行者是地方政府,基于省际数据的研究可能会遗漏一些重要的相关因素,从而造成估计偏误,而基于特定产业的研究无法比较分析环境规制对不同产业就业的影响,这些均为本文进一步研究提供了启发。第二,在机制分析上,现有理论研究中鲜有结合城市资源特征分析环境规制对就业的影响机制,且从实证层面对环境规制的就业效应进行分解分析的更少。第三,在研究对象上,现有研究鲜有以环境保护与就业矛盾尤为突出的资源型城市为研究对象展开分析。资源型城市能源消耗过度与环境污染严重,实现绿色转型发展亟须大量投资及专业人才,对改善生态环境与增进就业的协调推进有着更迫切要求。另外,资源型城市集聚着大量劳动力及高能耗、高污染的工业,工业污染治理与促进就业的矛盾更为突出,以资源型城市为研究对象更有代表性,也有助于从全国层面找到破解环境保护与就业两难的政策路径。

基于此,本文利用2009-2017年资源型城市的面板数据,分析了环境规制对就业的影响及其作用机制。本文可能的创新点主要体现在以下两个方面:第一,基于地级市层面的数据,以资源型城市为研究对象,分析了环境规制对城市整体及异质性产业就业的影响,弥补了基于行业或省际层面的研究可能存在的估计偏误,有利于捕捉更准确的就业效应。第二,结合城市资源特征分析了环境规制通过需求效应、成本效应和要素替代效应对就业的影响,并对该作用机制进行了实证检验,找出了规制对就业产生不利影响的主要原因,为资源型城市实现促进就业与绿色转型发展提供决策参考。

二、理论分析与研究假说

基于前文文献回顾可以发现,在市场稳定的前提下,许多学者通过研究证实了环境规制对就业的影响取决于成本效应、要素替代效应和需求效应的大小[21-23]。在此基础上,考虑资源型城市在产业结构、节能减排发展方面与其他城市存在显著差异,下文将结合城市资源特征及行业异质性进一步分析环境规制对资源型城市就业的影响机理,并提出研究假说。需要说明的是,环境规制一般不会对第一产业(包括农业、林业、牧业和渔业)产生显著影响,故下文仅针对资源型城市第二、三产业及城市整体的就业水平进行分析。

(一)需求效应

环境规制实施会提高污染型产品的价格、降低清洁型产品的价格,导致市场对这两类产品的需求发生变动,进而对劳动力雇佣产生影响,我们称之为需求效应。资源型城市的发展主要以第二产业为主,尤其是资源的开采和初级加工,造成了严重的环境问题[24]。环境规制的加强,导致初级资源性产品的价格与污染治理成本的上涨,降低了市场对能源等污染型产品的需求,刺激企业调整生产计划,减小生产规模,进而减少员工的雇佣数量。另外,相较于制造业,资源型城市的采掘业更为劳动密集,需求效应对资源型城市第二产业的就业造成的不利影响更显著。事实上,环境规制在影响第二产业就业的同时会间接作用于第三产业[25]。环境规制减少了市场对资源型产品需求,间接对交通运输、金融等相关服务业产生不利影响,导致企业通过减少劳动力雇佣来维持经营,所以,需求效应不利于资源型城市第二、三产业的就业[26]。综上,需求效应不利于资源型城市的就业。基于此,本文提出假说1。

假说1a:环境规制产生的需求效应负向影响了资源型城市的就业;

假说1b:环境规制产生的需求效应负向影响了资源型城市第二、三产业的就业。

(二)成本效应

成本效应是指企业为满足环境规制的要求而对节能减排活动进行的投资,其可以通过劳动力的增加或减少间接反映[5,23]。不同城市的环境污染问题不同,环境规制产生的成本效应对就业影响也不同。资源型城市第二产业依赖于资源的开采与冶炼的发展方式造成了严重的环境问题,使其受到较强的规制约束。面对较强的规制约束,一些小企业会因无法承担治污减排活动增加的成本而退出市场,对就业产生不利影响,另一些未退出市场的企业会增加与节能减排相关的建设项目,一定程度上促进了就业[5,18]。此外,为了保持煤炭、石油等需求弹性较低产品的稳定供应,第二产业在位的企业会投入更多的劳动力以维持原有产出,通常这些在位企业的规模较大,在吸纳就业方面占主导地位,其对就业的促进作用显著[3]。所以,本文认为成本效应会促进资源型城市第二产业的就业。相较之下,资源型城市的第三产业面临的环境污染问题较小,成本效应对就业的影响可能不显著。综上,成本效应促进了资源型城市的就业。事实上,在节能减排发展的大背景下,中国的企业对节能减排活动的投资正逐渐增加,其对就业的吸纳能力也逐渐增强。目前,中国开展清洁生产审核的重点企业达5.2万余家,从事节能服务业务的企业数量超过6 000家,合同能源管理投资超过1 000亿元[27]。污染治理与减排活动的大幅增加,创造了巨大的劳动力需求,相应地,成本效应在促进就业方面发挥着重要的作用。基于此,本文提出假说2。

假说2a:环境规制产生的成本效应正向影响了资源型城市的就业;

假说2b:环境规制产生的成本效应正向影响了资源型城市第二产业的就业,对第三产业的就业无显著影响。

(三)要素替代效应

要素替代效应(1)是指由于采用新的环境友好型技术而导致的生产过程改进和生产要素的重组[3,5]。面对环境规制的刚性约束,不同企业采取的具体措施也不尽相同。一些企业选择引进末端处理技术和设备,促进了相关专业劳动力的就业(2)。另一些企业会通过采用新技术和设备改进生产方式,提高能源效率和劳动生产率,实现长期发展。新技术的采用会增加企业对高技能劳动力的需求,但由于技术设备替代了劳动力要素,就业也可能会减少[4,21,28]。因此,要素替代效应对就业的最终影响取决于哪种生产方式占主导地位[14]。对资源型城市而言,要素替代效应对就业产生的正负两种影响可能是并存的。资源型城市的第二产业过于依赖初级产品部门获取利润,导致其生产结构单一,创新能力和技术吸收能力差[29]。要素替代效应虽然促进了其对环境友好型技术与专职人员的引入,但由于其自身的技术基础较弱,企业在生产与治污技术的创新与转换过程中风险较大。一旦技术转换与升级失败,企业就可能被市场淘汰,对就业产生负面影响[30]。所以,本文认为要素替代效应对第二产业就业的影响是不确定的。同理,资源型城市的第三产业也会通过技术改进与生产要素重组达到环境规制的约束目标。但是,资源型城市依赖于资源的发展模式,使得政府和企业更关注资源领域,忽视了对第三产业的人力资本积累和技术创新投资,所以要素替代效应对第三产业就业的影响有待验证。综上,要素替代效应对资源型城市就业的影响不确定。基于此,本文提出假说3。

假说3a:环境规制产生的要素替代效应对资源型城市的就业影响不确定;

假说3b:环境规制产生的要素替代效应对资源型城市第二、三产业的就业影响不确定。

综上,环境规制会通过需求效应、成本效应和要素替代效应对资源型城市整体及其内部的不同产业产生不同影响,忽略这些差异可能会产生政策误导。因此,结合城市资源特征及行业异质性分析环境规制影响资源型城市就业的影响机制是必要的。

三、方法与数据

(一)实证模型

为验证环境规制通过上述三种效应对资源型城市就业的影响,本文先是建立一个基础模型考察环境规制对就业的直接影响,然后在基础模型中加入能反映作用机制的交互项进行分析。为了减少规制等变量的滞后效应和可能存在的反向因果关系,本文引入滞后一期的变量建立模型,具体如下:

其中,c表示城市;i表示第i产业;t代表年份;L代表就业水平;ER表示环境规制;VA表示行业增加值;W表示平均工资;K表示资本存量;X表示控制变量;μt及ηi代表时间和区域的非观测效应;εcit表示随机误差项。为了进一步验证规制对就业影响的分解效应,本文建立含交互项的线性模型,具体如下:

式(2)中环境规制与相关变量的交互项表示环境规制产生的成本效应、需求效应及要素替代效应。其中,本文用增加值与环境规制的交互项(lnVA×ER)表示需求效应;平均工资与环境规制的交互(ln W×ER)表示成本效应;资本存量与环境规制的交互项(ln K×ER)表示要素替代效应。

(二)数据来源与变量说明

根据《全国资源型城市可持续发展规划(2013-2020年)》,本文以中国116个资源型城市为研究对象,剔除数据严重缺失的样本,最终研究样本为66个资源型城市。研究时间段为2009-2017年,本文数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》、中国城市数据库、中国环境数据库。

(1)就业水平(L)。考虑地级市数据的局限性,本文用城市和产业的单位从业人员数表示就业。这样不仅能从整体上考察环境规制对就业的影响,还能分析不同产业的就业变动。

(2)环境规制(ER)。本文用各地级市减排目标衡量环境规制(3)。中国治理污染的一个主要方法就是制定降低能源强度的目标,这些强制性的约束目标从中央政府层层分解至地方政府,促使各级政府开展了一系列节能减排活动。该指标能反映各地方政府为减少污染的规制力度,具有普遍性和可比较性,该数据来源于各地级市政府工作报告及发展规划。同时,本文基于地级市污染相对排放水平的倒数,构建了环境规制综合指数以验证该指标的稳健性[31]。

(3)与就业分解效应相关的变量。①需求效应(lnVA×ER)。分别用城市的地区生产总值、不同产业的产业增加值与环境规制的交互项表示城市及产业层面的需求效应。该指标能反映环境规制引起的市场需求变化对生产规模的影响[3,5]。②成本效应(ln W×ER)。本文用单位从业人员平均工资与环境规制的交互项表示。平均工资水平反映了劳动力成本,其与环境规制的交互项能间接反映企业为满足环境规制目标对节能治污活动的投入[23,28]。③要素替换效应(ln K×ER)。由于数据难以获得,本文用固定资产与环境规制的交互项进行分析。一般来说固定资产投资较大的企业,其技术和设备引进与吸收的能力较强,通过改进生产技术提高生产效率的意愿也越大[2,17]。

(4)控制变量。①城市开放度(Open),用进出口贸易总值表示。城市开放会对就业产生相反的两种影响,一方面开放会为当地经济发展注入新的活力,吸引就业,特别是在资源型城市;另一方面高度开放也会挤占本地企业的发展,对就业产生不利影响。②交通状况(Passenger),用客运总量表示。运输总量的增加可能意味着农民工的增加,因此要控制该因素的影响。③人力资本(H),用普通高等学校在校学生数表示。一般来说,人力资本有利于促进就业,但当人力资本竞争激烈时,更多的低技能工人将被高技能工人所取代,对就业产生不利影响。

表1给出了所有变量的描述性统计结果。根据表1,资源型城市的L最大值为380.400,最小值为7.100,表明不同资源型城市的就业水平存在差距。城市整体的ER均值为3.698,高于全国规制强度的平均水平,表明资源型城市受到的规制约束较强。资源型城市的VA、K和W的平均值分别为1 372.237、1 078.864和40 895.380,表明其资本存量水平有待提升。控制变量中,Open的最大值与最小值差距明显,其平均值为17.259,表明资源型城市的开放程度较低,Passenger和H等变量与变量Open有相似的统计特征,表明资源型城市的交通便利性与人力资本水平有待提升。

表1 变量的描述性统计结果

四、实证分析

(一)环境规制对城市整体就业影响的实证分析

本部分实证检验了环境规制对资源型城市就业的影响机理。此外,本文还用地级市污染相对排放水平的倒数构建环境规制综合指数,作为规制替代指标进行估计,具体结果见表2所列。

由表2的AR(1)、AR(2)和Hansen检验结果可知,所有模型估计结果均通过Arellano-Bond检验和Hansen检验,表明模型的工具变量选择是合理的。表2的第(1)列报告了环境规制对资源型城市就业的直接影响,可以看出,环境规制抑制了资源型城市的就业。与就业分解效应相关的解释变量中,地区生产总值系数为正,符合经济预期;单位从业人员平均工资系数为负,表明目前劳动力市场总体上处于买方市场;资本存量系数为负,表明资源型城市技术设备的引进与投资提高了生产效率,减少了就业。从控制变量看,各变量系数显著为负,符合发展事实。具体看,资源型城市的人力资本的增加减少了就业,说明依赖于初级资源部门的发展方式导致政府和企业忽视了人力资本积累和技术创新投资,对就业产生了负面影响。

表2的第(2)列报告了资源型城市环境规制的就业分解效应。从表2的估计结果可以看出,加入交互项后,资源型城市环境规制的系数变为-1.331 9且仍显著,表明环境规制负向影响了资源型城市的就业。

表2 环境规制对城市整体就业影响的实证结果

结合资源型城市的发展特征,环境规制的就业分解效应如下:①需求效应。由表2可以看出,环境规制产生的需求效应对资源型城市就业的影响不显著,假说1a未得到证实。资源型城市的需求效应系数为-0.016 9且不显著,表明需求效应未对资源型城市的就业产生显著影响,这可能与“僵尸企业”的存在有关。资源型城市的僵尸企业资产规模占比较高,其就业人数占比较大,如2017年山西省资源型城市的僵尸企业资产规模占比接近30%,而其单位从业人数占全省单位从业人数的比例高达76%[32]。地方政府为了“稳增长、保就业”以及避免大范围失业,会放宽对僵尸企业的约束,使得部分生产不达标的理应被清理的僵尸企业继续存活,环境规制对就业的不利影响也被抵消。值得注意的是,第(4)列的稳健性结果中,规制与增加值的交互项系数显著为负,表明需求效应可能是阻碍资源型城市就业的主要因素。②成本效应。由表2可以看出,成本效应显著促进了资源型城市的就业,假说2a得到证实。由列(2)得,资源型城市成本效应的系数为0.114 7且显著,表明资源型城市的企业对节能治污活动的投入,有利于带动就业,这在一定程度上表明资源型城市的节能治污活动更为劳动密集。③要素替代效应。由表2可以看出,要素替代效应促进了资源型城市的就业,假说3a未得到证实。表2的第(2)列中,要素替代效应系数为0.033 2且显著,说明要素替代效应对资源型城市产生了微弱的正向影响。这表明环境规制促使资源型城市在位企业积极研发与引进环保技术与设备,增加了对高质量人才及技术设备配套人员的雇佣,促进了就业,这与目前资源型城市实施各种人才引进的政策不谋而合。另外,表2的第(2)列和第(4)列交互项的稳健性估计结果中,需求效应与要素替代效应的估计系数在显著性水平上差别较大,为了验证该估计结果的有效性,下文将在稳健性检验部分对此做进一步说明。

(二)环境规制对不同产业就业影响的实证分析

正如前文提到的,不同产业的特点不同,规制对其就业影响也存在差异。结合行业异质性分析更有利于捕捉环境规制对就业影响的净效应,本部分将实证分析环境规制对资源型城市不同产业就业的影响,回归结果见表3所列。

由表3的AR(1)、AR(2)和Hansen检验结果可知,所有模型估计结果均通过Arellano-Bond检验和Hansen检验,动态面板模型的估计结果是有效的。表3的第(1)和(2)列汇报了环境规制对资源型城市不同产业就业的直接影响,其中,不同产业环境规制的系数显著为负。与分解效应相关的解释变量中,第二、三产业的行业增加值系数显著为正,单位从业人员平均工资系数显著为负,与表2第(1)列的结果类似且符合经济预期。资本存量系数为正且显著,表明不同产业技术设备的研发与引进增加了相应技术设备配套人员的就业。资源型城市第二产业各控制变量系数与城市总体系数符号一致。第三产业的交通运输变量的系数为正,表明交通便捷程度的不断提高增强了第三产业与外界联系,节约了生产要素跨界流动的成本,促进了商务展会、旅游业和现代服务业等产业的就业。

表3 环境规制对不同产业就业影响的实证结果

表3的第(3)和(4)列汇报了环境规制对资源型城市不同产业就业影响的分解效应。①需求效应。由表3可知,第二产业的需求效应系数不显著,第三产业的需求效应系数为0.053 7且显著,表明需求效应仅促进了第三产业的就业,与假说1b不符。与预期不同,实证结果中需求效应未对资源型城市的第二产业造成显著影响,这在一定程度上是可以解释的。资源型城市的企业受市场需求降低的影响会缩减生产规模,减少劳动力雇佣,地方政府为了防止大范围失业造成的社会波动,会给予规模较大企业(特别是僵尸企业)额外的补贴或政策扶持,以保证企业的正常运作,致使环境规制对第二产业就业影响不显著。②成本效应。根据表3,第二、三产业成本效应的系数分别为0.011 1、-0.013 5且不显著,即成本效应未对不同城市产生显著影响,假说2b未得到验证。该结果表明资源型城市的第二产业仅靠增加劳动密集型的节能治污活动对就业的带动作用有限。③要素替代效应。由表3可以看出,仅第二产业的要素替代效应系数显著为负,该结果证实了上文成本效应估计结果的合理性。表明相较于劳动密集型的污染治理方式,资源型城市第二产业的企业更侧重于依靠技术、设备的改进提高生产与治污效率,以实现长足发展。

综上,环境规制会对资源型城市的就业产生不利影响。在分解规制的就业效应后发现,需求效应是抑制资源型城市就业的潜在因素,而成本效应促进了资源型城市的就业,假说2a得到证实。结合行业异质性进一步分析发现,不同产业的就业分解效应存在显著差异。

(三)稳健性检验

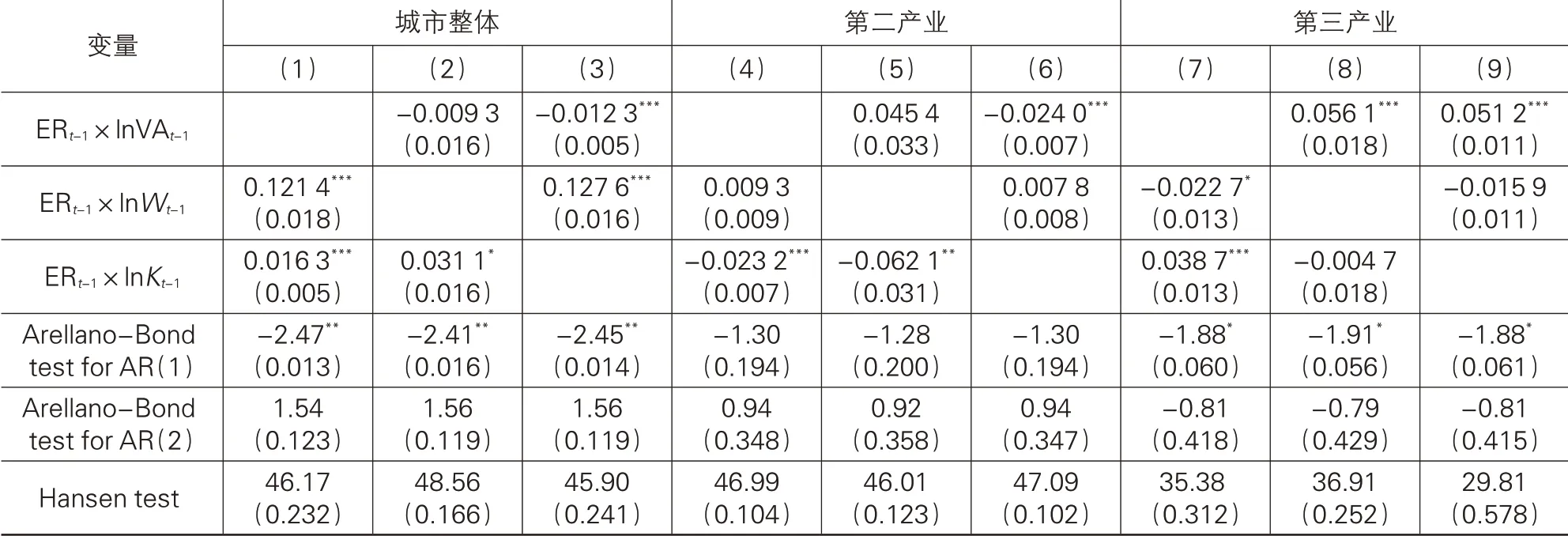

前文分析中给出了用环境综合指数作为环境规制的替代指标的稳健性估计结果,但部分交互项的实证结果与稳健性检验结果在显著性水平上差别较大。为了进一步检验代表就业分解效应的交互项的稳健性,本部分还给出了一次排除一个代表交互项的稳健性检验结果,具体结果见表4所列。

表4 资源型城市整体及不同产业的就业分解效应(交互项)的稳健性检验结果

表4第(1)到(3)列报告了资源型城市整体交互项的稳健性检验结果,第(4)到(6)列报告了资源型城市第二、三产业交互项的稳健性检验结果。首先,从城市整体的交互项稳健性检验结果看,表4第(2)列中需求效应的估计系数为负但不显著,第(3)列中该效应的估计系数为-0.012 3且显著,与表2第(2)列和第(4)列的估计结果类似,表明需求效应可能是环境规制抑制资源型城市就业的主要原因,上文关于需求效应的估计结果有效且稳健。表4第(1)到(3)列的成本效应与要素替代效应的估计结果与表2类似,支持了上文的结论。从不同产业交互项的稳健性检验结果看,表4第(4)到(6)列中,成本效应与要素替代效应稳健性检验结果的系数符号和显著性水平与表3第(3)列的估计结果基本一致,表明上文关于环境规制对第二产业就业影响分解效应的实证结果是可靠的。表4第(7)到(9)列中需求效应的估计系数分别为0.056 1、0.051 2且在1%的显著性水平上显著,与表3第(4)列的结果在系数大小与显著性上基本一致,表明需求效应能促进第三产业的就业。表4第(7)到(9)列中成本效应的部分估计结果与表3第(4)列的结果类似,一定程度上验证了上文估计结果的稳健性。综上,环境规制对资源型城市整体及不同产业的就业分解效应的估计结果稳健,上文实证分析的结果是可靠的。

五、结论与政策建议

为探究环境规制是否有利于就业水平的提高,本文首先分析了环境规制通过需求效应、成本效应和要素替代效应对资源型城市整体与异质性行业就业的影响。其次,基于中国2009-2017年66个地级市的面板数据,利用系统GMM估计法实证检验了环境规制对就业的影响机制。研究发现:第一,环境规制抑制了资源型城市整体的就业;第二,需求效应是阻碍资源型城市就业的潜在因素;第三,环境规制对就业的影响存在行业异质性,其通过要素替代效应抑制了第二产业的就业,通过需求效应促进了第三产业的就业。

由此可见,环境规制政策在不同产业的执行效果不同,对就业的影响也存在差异。不考虑城市的资源特征与产业异质性,而盲目采取一刀切的环境规制政策,可能会造成效率的损失和资源的浪费。此外,探清环境规制对就业的具体影响机制,对实现环境保护与就业的双赢发展至关重要。本文得出的政策启示如下:

第一,制定与完善环境规制的配套政策,减小需求效应对整体就业的不利影响。首先,建立促进清洁生产的长效机制,结合不同行业能耗与污染排放特征,出台相应的绿色生产标准,促进相关企业积极进行生产与节能降污技术创新,提高其生产与治污效率;其次,加大相关财税政策的扶持力度,为相关企业进行绿色技术创新与开展节能治污活动提供补贴、税收减免等资金支持,以减轻市场需求下降对企业生存造成的发展压力,避免大规模失业。

第二,加大对劳动力的技能培训,减轻要素替代效应造成的失业。首先,资源型城市的发展以第二产业(特别是采掘业)为主,低技能劳动力占比较高,环境规制通过要素替代效应对就业的冲击较大,对此,政府应该通过税费减免、就业补贴等财政手段对就业困难的劳动力实施援助;其次,积极开展对低技能劳动力的职业技能培训,并出台配套的扶持政策,积极促进劳动力技能水平的提高;再次,积极引导企业进行节能环保领域的技术改进与创新,鼓励企业加大人力资本投资,雇佣与研发和创新相匹配的高素质人才;最后,应重视对高技能劳动力的培养,积极通过产学研结合的方式培养具有自主创新能力的高质量人才,尽快健全高技能劳动力市场规范体系,为人才提供良好的流动平台,提高劳动力整体质量,减轻要素替代效应造成的结构性失业。

第三,促进产业结构优化升级,大力发展清洁生产行业与绿色服务业,扩大需求效应对第三产业就业的促进作用。首先,资源型城市在无法彻底改变资源产业支柱地位的基础上,要以节能降耗为产业发展的关键点,进一步扩大清洁生产规模,大力发展循环经济与绿色矿业,注重促进职工再就业;其次,进一步延伸资源产业链,有序推进资源产业向下游延伸,充分利用本地实际发展资源,努力培育新的支柱产业和特色服务业,尽可能增强对劳动力的吸纳能力;最后,当地政府和企业还应采取综合性措施,积极推动产业转型升级,加大对绿色服务业的扶持,积极倡导绿色消费,为企业实现绿色转型发展创造良好的发展环境,增强第三产业的劳动力吸纳能力。

本文研究还存在一些不足之处:第一,本文只分析了环境规制对就业总量的影响,未深入分析其对就业结构的影响。现实中,环境规制会对不同类型的劳动力(如高技能劳动力与低技能劳动力、熟练工人与非熟练工人等)的就业产生不同影响,使劳动力就业结构发生显著改变,未来可对此进行深入分析。第二,本文并未考虑环境规制造成的劳动力转移对就业的影响。事实上,环境规制会促使劳动力在不同产业和空间上重新分布,其对就业的影响有待研究。

注 释:

(1)本文分析的要素替代效应侧重于节能减排技术的边际替代率。事实上,技术变动会引起企业对能源、资本等要素的投入发生改变,进而影响劳动力雇佣。因为城市层面能源消耗的数据限制,本文仅从规制引起的技术变动对就业的影响进行理论及实证分析。

(2)与成本效应不同,这里是指因为技术和设备引进增加的劳动力,体现的是由技术变动引起的对劳动力雇佣的变动。

(3)由于本文采用能耗下降目标(下降目标百分数形式)表示环境规制,所以实证分析中该指标不做对数处理。

——图解《关于支持山西省进一步深化改革促进资源型经济转型发展的意见》