古篆端庄 平正颀长

——论上博楚简《用曰》古文篆书书风

⊙ 朱友舟

上海博物馆(以下简称“上博”)藏《用曰》全篇存简20枚,简宽0.6厘米、厚0.12厘米,上下平齐,三道编绳,契口在右侧,文字书写在竹黄面,竹青面留白。全篇字迹布局较疏朗,简首尾留有空白。篇中多见“用曰”一词,本篇因以得名。该篇书手书写水平较一般,但是全篇字迹工整,书写谨慎,起收及行笔力度均匀, 速度较慢,可见抄手书写之认真。笔画均匀是该篇字迹的明显特征,这种风格与郭店《语丛》一、二的字迹风格有些相似。[1]如果与战国时非楚系文字材料中的“鸟”旁相比,此字左部与这类“鸟”旁则较为相近,尤其是其下部是一明显的鸟爪象形,这与《中山王厝壶》铭文左部“鸟”旁中的鸟爪形极为相近。[2]罗运环认为,《用曰》《天子建州(乙本)》出于不同的书手,前者字形偏长,后者文字间或结体散漫,但二者都具有一些共同之点:文字结体偏长,蝌蚪“之”“士”“七”“民”“用”等字纵向蝌蚪形笔画显眼;“土”“惠”“直”等字上部的横画,及“戎”等字所从偏旁的小横画,大都作圆点,具有楚金文《鄂君启节》的书风,属于常用古隶书体。[3]在楚竹书中,《天子建州》乙本、《平王》《庄王既成》《郑子家丧》乙本、《语丛》一至三、《用曰》等多篆引笔法,或为书手个人风格[4],或为地域书风,字形瘦长,风格特点相近。上述学者们的观点,可谓众说纷纭。那么,《用曰》是否属于古隶书体?与被称为古文篆书的《语丛》一至三的特点究竟有何异同?《用曰》与春秋楚金文之间有何联系?下文将从《用曰》的用笔、结体、体势、章法等方面展开论述。

《用曰》 简五(部分) 上海博物馆藏

《用曰》简二(部分) 上海博物馆藏

一、用笔工谨,篆引及垂露笔法

楚简手写体用笔多蝌蚪笔法,重起轻收,这种笔法速度快,行笔便捷,是商周以来日常手写的一贯笔法,自然不同于正式场合使用的正体字的粗细均匀、端正恭谨的笔法。《用曰》属于儒家文献,用笔工稳、均匀,保持篆引,接近春秋正体楚金文的笔意,篆引突出,引长笔意明显。笔画均匀圆润,显得格外工整,笔画一般都比较均匀,直至末端部分才快速提笔。也就是说,竖画的前面四分之三行笔基本匀称,提笔出锋变尖的部分比较短,所以整体的感觉近似篆引。在用笔工谨均匀方面,《用曰》与上博《周易》《孔子诗论》等相似。此外,有少部分竖画行笔均匀,垂露收笔。《语丛》一至三体势纵长,与《用曰》相似,虽然竖画多引长,但是多为蝌蚪笔法,起笔重,然后在四分之一处开始逐渐提笔,直至收笔迅速出锋。

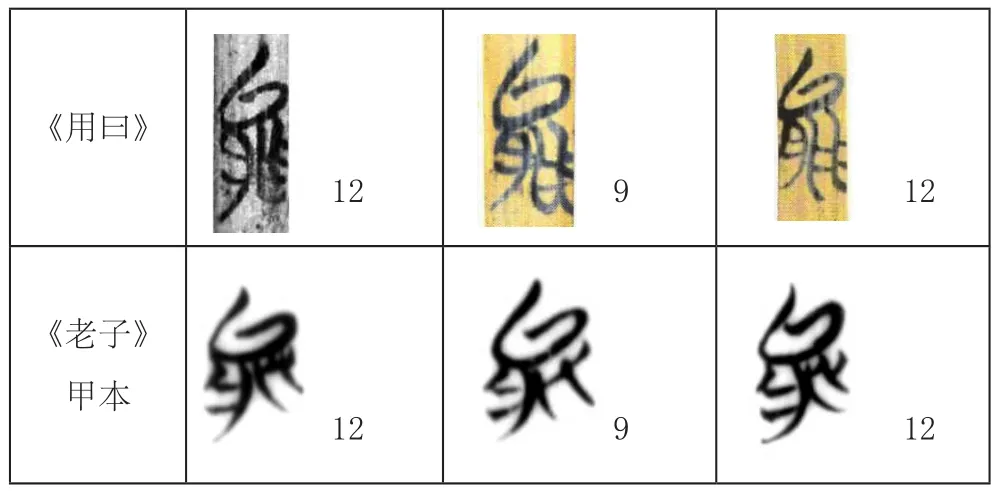

如表一(以下表格中金文图例右下角的阿拉伯数字为《殷周金文集成(修订增补本)》编号),《用曰》“用”字的竖画均为主笔,体势修长端正,中间竖画行笔篆引匀称。楚文字多用“甬”表示“用”,《用曰》基本用“用”为“用”。《用曰》的“用”字中竖一般为最长的主笔,向下引笔,端正挺拔,重心偏高,字形偏瘦长,与春秋中后期《王孙诰钟》《子璋钟》等礼器文字风格相近。《老子》作为道家经典,属于地道的楚地文献,文字风格自然为典型的楚地风格。《老子》的“甬”中间竖画如竖撇一般弯曲,整个字形横扁,风格比较飘逸。

表一 “用”字比较

又见表二,楚简“于”字右边的撇捺多为两斜画组合,《包山楚简》更将斜画写作平横,而《用曰》有意将右边的斜画引长为竖笔。

表二 “于”字比较

又如表三,《用曰》的“隹”多垂直引长,与《缁衣》的斜向用笔对比明显。

表三 “隹”字比较

《用曰》长而夸张篆引用笔大体与春秋楚系瘦长金文手法一脉相承。试比较表四中“成”字与“参”字的竖画以及瘦长的体势,可知它们之间的传承关系。

表四 “成”“参”字比较

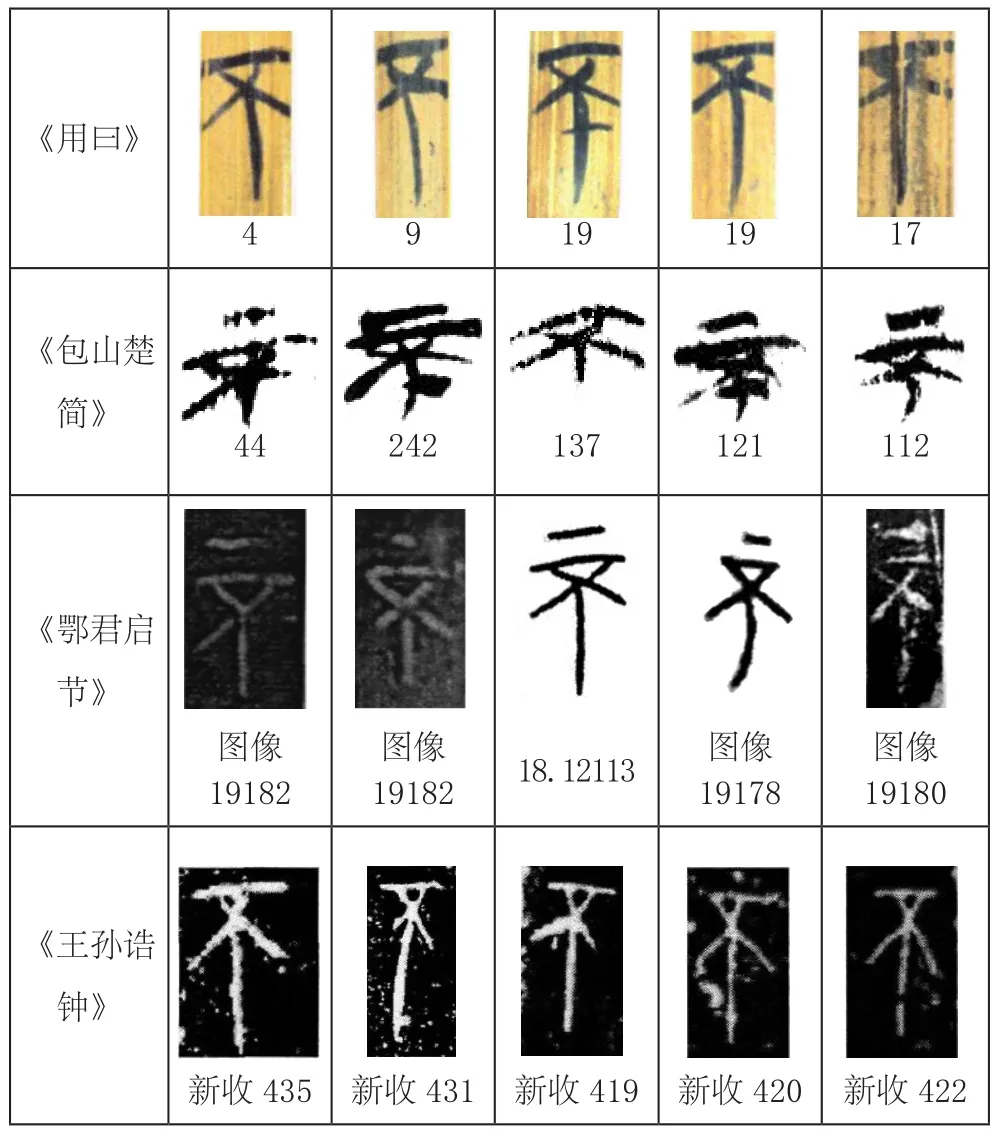

又如表五“不”字,与《包山楚简》“不”字的竖画相比,《用曰》竖笔写得非常长;与春秋时期《王孙诰钟》修长体势颇为相似,而比同时期正体《鄂君启节》更加瘦长。

表五 “不”字比较

其他如“贝”旁、“糸”旁、“示”旁、“斤”旁、“鼎”旁等,体势纵长,篆引笔势强烈。如表六,与《包山楚简》比较,《用曰》的“礻”旁中竖长而突出,字形纵长。

表六 “礻”旁的比较

为书写便捷,日常书写的楚文字如《包山楚简》贝旁底下两笔多连写草化作人字形,笔画也大大缩短,见表七。而《用曰》“贝”旁多引长作平行直竖,使得字形更加瘦长。

表七 “贝”旁的比较

如表八,《用曰》的“宀”旁仍然保留两边像墙壁意味的竖画,也接近春秋早中期“宀”旁的体势,与同时楚金文《鄂君启节》相似。

表八 “宀”旁比较

同理,又如“尹”旁(见表九),竖向笔画不简省而向下拉长。

表九 “尹”旁

表十 “君”字的比较

与竖画一样,《用曰》的横画用笔平匀、劲直,弧度较小,比竖向笔画短许多,悬殊较大。由此可推知,抄写者态度比较严谨,用笔速度较慢。而典型的楚简如《老子》乙本横画多带有弧度,横画中部向上凸起,行笔较快。

表十一 横画的比较

同理,如表十二,《用曰》“天”“亦”等字斜画用笔提按幅度较小,平匀直挺,相比较而言,大部分楚简书法如《太一生水》《性自命出》以及所有文书、遣策的斜笔多弧曲。

日常书写的楚文字如《包山楚简》“君”字(见表十),左右竖向的篆引缩短,因连贯书写方向有所改变而顺势斜出,收笔牵丝连带,结构之间错落挪移,生动活泼。与《包山楚简》相比,《用曰》“君”两侧引长的竖画保留着春秋楚金文如《敬事大王编钟》等的篆引传统,形体偏长,格调古雅、端庄。

表十二 斜画的比较

可见,用笔均匀、工谨,行笔速度较慢,笔势平直是《用曰》的重要用笔特点,接近于春秋金文正体,而与当时典型日常书写差异很大。

二、结构瘦长,体势平正

楚简书法中体势纵长的风格远少于体势方扁的,而在纵长类型中又有欹侧与端正的差异。如表十三,《曾侯乙墓简》字体纵长而体势右耸欹斜,而《用曰》字体则纵长而平正。

表十三 体势欹正比较

此篇结构比较端庄、严谨,体势上或上部极力往上伸展,或下部极力向下引长,上下排列疏松。此特点与典型楚文字的欹斜扁方体势迥异。有学者认为原因在于造成形体偏长的原因有两种:一种是因书手主观有意为之,如郭店《语丛》一至三、上博四《逸诗》等篇,确是抄手个性使然;另一种是因为书手书写水平有限、书写不稳定造成字形长短不一,如上博六《天子建州》乙本等篇。

也有学者认为篆引瘦长形体是结构复杂造成的。由于竹简书写形式是自上而下的,“文字结构的繁复性”在简文布局中也是很重要的因素。“文字结构的繁复性”是指由于单字的结构较为复杂导致文字所占空间(在竹简中尤其是指纵向空间)较大,如《吴命》简5上“釜”“悬”“后”等字。它与“单字形体特征”是有区别的,如单字结构简单的“不”字可因书手的主观因素而有意将单字写得较长或较短。[5]笔者认为这不是结构复杂造成的,应该与底本以及抄手工谨、端正等主观意识等多种因素有关。如上文所举“用”“于”“隹”“成”笔画少而结构简单,均为瘦长形体,并未因笔画少而写得扁方。周凤五先生曾经提出用古文篆书来分析楚简[6],《用曰》的确接近古文篆书。还有一种可能,来源于早期楚金文,如《王孙遗者钟铭》等。李零先生曾经分析《语丛》一至三风格为规整、富于装饰、修长、古意,源于模仿青铜兵器铭刻金文。罗运环先生指出《用曰》与《鄂君启节》的书风相近,均颇有道理。下面试通过与春秋战国楚金文的比较来分析《用曰》的结构特点。

1.独体字

纵向笔画多为主笔,竖画垂直,一般不向左右斜出,比较厚重。竖画长度为横画的二三倍,而典型楚文字一般横画长于竖画或者横竖长度相当。《用曰》的横平竖直与典型楚文字的横不平、竖不直的特点有区别。

表十四 竖画的比较

由表十四可知,《老子》甲本的“成”“不”“下”等字竖画均带弯度,并非挺直,而且长度短,大约相当于横的长度。《缁衣》的“隹”“成”的竖画短促,收笔尖锐,为典型的蝌蚪笔法,二字的主笔均不是竖画。

“自”字外围两边的竖笔向上舒展,左竖然后弧笔至右边再加右竖组合而成,底部不求对称,而是左低右高。这种体势源于西周中期后期的金文,如与《毛公鼎》“”特点相近,而更加夸张了竖笔向上伸展的长度,显然受了春秋时期金文修长美化之风的影响,如表十五中《子璋钟》《蔡侯申编钟》《慎可簠》等,只是楚金文将中间的竖笔向上伸展较为突出。这种纵长端正的结构特点与当时典型楚文字扁平欹斜的特点迥异。如《老子》甲“自”字结构扁平,主要由于外围的两竖弧简写为一平弧,大大地改变了原来的体势,目的是为了书写方便快捷。

表十五 “自”字的比较

同理,又如《用曰》的“曰”字,外围笔画竖笔向上舒展。此结构体势与西周金文如《虢季子白盘》“”特点相似,又与表十六中春秋晚期楚系金文《蔡侯申编钟》特点接近,书风复古,趋于典雅的正体。而《老子》甲的“曰”则简写为近一弧画,不刻意向上延伸,体势扁平,风格急就。

表十六 “曰”字的比较

2.上下结构:重心较高,上紧下松

一般而言,上下结构的体势自然长一些,《用曰》抄手在处理上下结构纵向笔画时同样使用篆引笔法,而横向笔画收缩,使得整个字的体势更加修长,纵势端整。如“”,下部约为上部的两倍长,正体字形修长。“ ”下部中间弧笔再续一垂笔,显得非常修长、字势险峻。

如表十七,《用曰》“凶”“视”“寡”上部偏旁紧缩,下部人形舒展,而大多楚简下部人形往往收紧。

表十七 “凶”“视”“寡”下部比较

又如表十八,第十一简以及第一简“节”、第十六简“色”、第四简“易”、第四简“弃”、第七简的“骨”、第十七简的“众”、第十八简的“章”等。

表十八 上紧下松字例

又如表十九,《用曰》抄手有意将“能”的肉旁以及脚爪写得非常舒展,字势明显比郭店《老子》甲“能”字长。

表十九 “能”字比较

上中下结构由于三部分叠加,《用曰》抄手并未压缩,而任其自然,体势更加纵高,险峻挺拔。如表二十,《用曰》“盖”字的“皿”旁有意将左右两竖伸长,“嘉”字纵向排列,尤其中间的“力”旁未作避让,并加“力”旁使得整个体势非常纵长。

表二十 上中下结构字例比较

3.左右结构

一般而言,左右结构大多左紧右松,如“言”旁第三简“夸”字,第十五简“请”字、第十简“除”“”等。《用曰》抄手往往通过纵向笔画的伸展引长,达到字形纵长的目的。如表二十一,《用曰》“糸”旁下部中间竖笔特别长,垂直而且近似篆引笔法,体势瘦长端正,而在《包山楚简》中,“糸”旁则更加草率,中间的竖画被弱化,短而斜出。

表二十一 左右结构的比较

《用曰》中“食”旁的字多为左紧右松。如“既”及从“既”的字作“”。《用曰》中“既”字的“旡”旁与楚简中常见的偏旁略有差异,应该为讹变,但仍有少量人在使用(见表二十二)。

表二十二 “旡”旁的比较

又,“彳”旁,如第四简“径”、第十三简“征”、第四简“道”、第十简“及”,又如“氵”旁,第七简“泊”、第六简“流”、第十九简“汝”、第六简“湖”等,其他如第十简“降”、第六简“纪”“纶”、第十二简“慎”、第十简“朕”“执”等,均左紧右松,体势较为瘦长。但是有些字安排不当,左边松散而右边局促。《用曰》与《语丛》体势都比较纵长,但是《语丛》一至三的结构搭配更加合理,尤其左右结构,精致灵巧。而《用曰》有些左右结构搭配不协调,拥挤、局促,或为抄手经验不足、驾驭能力差所致。

与《语丛》一至三结构比较,便一目了然(见表二十三)。《语丛》左右结构左边收束紧,形体狭长,约占整个字三分之一的空间,留出充分的位置给右边部分,所以结构安排比较巧妙。相比较而言,《用曰》的“难”“祸”等字,左边部分占据了三分之二的空间,以至于右边的“隹”“咼”写得非常局促,甚至有些笔画被挤到简外。

表二十三 左右结构的布置比较

“言”旁一类字,上文已举左紧右松数例,但是在表二十四中例字,左边写得比较松散,以致右部没有太多余地,只能写紧甚至拥挤到竹简之外。这显然是抄手结构安排的缺陷。

表二十四 “言”旁的比较

这种反其道而行之的方式,处理得当就会形成某种风格。如《曹沫之陈》第四简、第六简、第四十五简等,也有所体现,从而形成了一些颇具个性的风格。

由于左边松散,右边局促拥挤,从而导致右部冲出简外,这是因为整体安排不当,导致右部空间过于狭窄造成的(见表二十五)。

表二十五 右部被挤压至简外的字例

总之,无论独体字、左右结构还是上下结构,《用曰》中宫收束比较紧凑,字势平正而瘦长。

4.部分结构繁复,近于正体

《用曰》不仅用笔以及体势具有复古趋于正体的特点,而且有些文字结构也有繁化的特点。与楚文字中常见俗体简化的写法相比,《用曰》中“则”“侧”两字所从“鼎”旁的写法较繁,源于西周春秋金文,与《鄂君启节》的字形相似,右边“刀”旁不作“勿”,而近似“刃”,与金文正体相似(见表二十六)。

表二十六 “则”字比较

表二十七 “则”字逐渐简化图表

同理,又如“真”旁的文字结构与战国早期《曾侯乙墓简》第一二二简“”相近,而比中期《包山楚简》繁复许多(见表二十八)。

表二十八 “则”及“真”旁的比较

表二十九《用曰》“参”的写法比较近于正体,书写繁复的结构,来源于春秋金文。战国楚文字或作“晶”,此种写法常见于《周易》。遣策、文书等日常书写文字或作“品”,或作“三”,如《包山楚简》。

表二十九 “三”字比较

与上述“三”的繁体相同,又如表三十“凶”在甲骨、金文“人”的左右各增添两饰符,与《周易》“凶”字的简化结构相比,属于繁体。

表三十 “凶”字比较

就章法而言,此篇字距约为半个字大小,排列井井有条。全篇以纵长结构为主,辅以一些方形结构,使得章法在整齐中有所变化,高大者粗重,扁短者瘦小,短、扁的字形穿插在其中,以便调剂单调的章法。用笔工谨,美化修饰的饰符多用粗重的饰点,有椭圆形,如第十简“朕”、第五简“鸢”、第三简“成”、第二十简“冬”等;有大圆点,如第九简“地”、第二简“德”、第十四简“戎”等。

小结

作为儒家经典抄本,上博《用曰》书法体势端正而瘦长,近于正体书风,用笔速度慢而匀,书写态度工谨不苟,风格浑厚古雅,是一篇水平较高的战国写经体范本,不同于《包山楚简》等日常文书字体,其体势与郭店《语丛》一至三书风相近,均属于古文篆书。《用曰》与西周春秋篆书体势相近,具有复古风格,不能算作古文隶书。

注释:

[1]李松儒.战国简帛字迹研究:以上博简为中心[M].上海:上海古籍出版社,2015:401.

[2]《上博六·用曰》短札二则,见武汉大学简帛研究中心网站。http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=734

[3]湖北省书画研究会,华中师范大学楚学研究所.全国楚简帛书法艺术研讨会暨作品集/论文集[M].武汉:湖北人民出版社,2009:68.

[4]《天子建州》乙本,《平王》《庄王既成》《郑子家丧》《用曰》一类瘦长篆引风格,是否与早期楚金文有关?冯胜君说,不好说,也可能是书手的个人风格。郭永秉说,也许是地域原因。这种书写比较严谨工整,很费时间,似乎接近正体,与俗体有别。冯说,这种问题从文字学的角度很难讨论,可从书法艺术的角度加以探讨。

[5]李松儒.战国简帛字迹研究:以上博简为中心[M].上海:上海古籍出版社,2015:157。

[6]周凤五.朋斋学术文集·战国竹书卷[M].台北:台大出版中心 ,2016:41.

——识记“己”“已”“巳”