防治松褐天牛成虫的白僵菌菌株室内筛选和鉴定*

贺 然 崔 夏 应 玥 曲良建 王瑞珍 张永安

(1.中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 国家林业和草原局森林保护学重点实验室 北京 100091;2.北京市植物园 北京市花卉园艺工程技术研究中心 北京 100093;3.中国林业科学研究院华北林业实验中心 北京 102300)

松褐天牛(Monochamusalternatus)隶属于天牛科(Cerambycidae)墨天牛属,主要危害马尾松(Pinusmassoniana)、油松(Pinustabulaeformis)、黑松(Pinusthunbergii)等,不但蛀干危害树木,还传播松材线虫(Bursaphelenchusxylophilus),每年都给林业生产造成严重的经济损失(李建庆等,2006)。对媒介昆虫松褐天牛的防控是目前防控松材线虫病的主要的有效途径之一(杨忠岐等,2018;史先慧等,2017)。现已从昆虫中分离了超过1 000种病原体,并且许多病原体有潜力发展成无公害的有效杀虫剂。到目前为止,昆虫病原真菌的 13 个种或亚种已经配制并登记为真菌杀虫剂(Mycoinsecticides),主要是子囊菌的金龟子绿僵菌(Metarhiziumanisopliae)和球孢白僵菌(Beauveriabassiana)(王瑞珍,2017;Rodriguesetal.,2017;Farajietal.,2016)。白僵菌(Beauveria)是自然界常见的虫生真菌之一,具有广泛的昆虫寄生域,可侵染15个目149个科521个属的707种昆虫及13种蜱螨类(米红霞等,2010)。白僵菌是目前被广泛研究和应用于林业害虫防治的一种无公害微生物杀虫剂(lvarez-Bazetal.,2015;Petersen-Silvaetal.,2015;Koirietal.,2017)。林业上多采用喷洒白僵菌的方法进行害虫防治。球孢白僵菌对寄主的毒力具有较大的专一性,来自同一寄主不同虫尸的分离株的毒力也有一定差异,因此,选择对靶标害虫具有高毒力的菌株已成为防治害虫的关键(吴正恺等,1988;丁俊男等,2017)。利用白僵菌防治松褐天牛来控制松树线虫病的发生发展是一条重要途径,而筛选对松褐天牛具有强毒力的优良菌株是成功进行生产防治的前提(马良进等,2006)。现有的研究多以松褐天牛幼虫作为测试对象(Shimazuetal.,2003;1992;刘洪剑等,2009;王曦茁等,2014;詹伟君等,2013),而且虫龄越小越容易感病(詹伟君等,2013)。尽管白僵菌对松褐天牛幼虫较为有效(Shimazu,2004),但在生产实践中,由于隐蔽生活的习性,白僵菌孢子很难接触到松褐天牛幼虫虫体而防效较差(阳飞等,2014)。成虫期是松褐天牛暴露时期,白僵菌对松褐天牛成虫的敏感性很低,需要较长的时间才能将其杀死,较长的致死周期会导致松褐天牛成虫继续产卵并传播松材线虫(Maeharaetal.,2007;Shimazu,1983)。白僵菌若能对松褐天牛成虫也具有较好的防治效果,将减少松褐天牛危害,并减少化学杀虫剂的使用(Shimazu,2004)。本研究通过一组试验设计,室内筛选出适合生物防治松褐天牛成虫的白僵菌菌株,并进行形态和分子鉴定,为用球孢白僵菌野外防治松褐天牛成虫提供优秀菌株。

1 材料与方法

1.1 供试昆虫与菌株

供试菌株分离自被病原真菌感染的松褐天牛幼虫,采集地点为浙江富阳。菌株保存在中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所昆虫病毒研发中心。25 ℃条件下PDA培养基培养分离到的病原真菌菌株。松褐天牛成虫为中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所昆虫病毒研发中心饲养。饲养条件:25 ℃,相对湿度60%,光周期16 L∶8D,选择羽化5~10天的健壮成虫,供生物测定使用。

1.2 生物测定

在PDA培养基上培养获得病原真菌孢子,分别溶于0.05%的吐温80溶液中,配制成终浓度分别为1×106~3×106或者1×107~3×107个·mL-1的孢子悬浮液,0.05%的吐温80溶液作为空白对照。采用涂枝法和喷洒法2种方法接种。喷洒法:1×106~3×106或者1×107~3×107个·mL-1的孢子悬浮液(处理)和0.05%的吐温80溶液(对照)10 mL,分别喷洒至整理箱内的松枝上。涂枝法:分别用1×107个·mL-1的孢子悬浮液(处理)和0.05%的吐温80溶液(对照)10 mL完全涂抹至整理箱内的黑松松枝上,接种松褐天牛。每个整理箱的大小为560 mm×400 mm×320 mm,每箱放1个木段,1个潮湿的棉球,5~6个细枝条。以上3种方法各组有10头成虫,重复3次。每天观察、记录各个处理的成虫死亡情况,及时移出死亡的天牛成虫。为确认是否为白僵菌感染,棉球保湿2周,查看虫体,观察是否为白僵菌的死亡症状。最后,统计各对照组和处理组的不同时间死亡数。

1.3 数据处理

根据生物测定数据,分别计算不同处理的死亡(侵染)率,并以Abbott公式进行校正,即:死亡率=处理死亡数/处理总虫数×100%。校正死亡率=(处理死亡率-对照死亡率)/(1-对照死亡率)×100%。侵染率=受侵染虫数/处理总虫数×100%。

利用R软件(ver.3.5.0)(R Core Team,2014)中的“aov”函数进行方差分析,并利用F-test检验各个主因素及交互的显著性。若主因素及交互作用不显著,则将其剔除并重新分析。折线图由R包“ggplot2”绘制。

1.4 DNA提取、PCR扩增及连接转化

DNA提取用TakaraDNA提取试剂盒(TaKaRa MiniBEST Plant Genomic DNA Extraction Kit,货号9768)。扩增引物采用ITS1 5′-TCCGTAGGTGAA CCTGCGG-3′和ITS4 5′-TCCTCCGCTTATTGATAT GC-3′引物对。

PCR反应体系为参照Takara Ex Taq使用说明书:50 μL反应体系:Takara Ex Taq(5U·μL-1)0.25 μL、引物0.2~ 1.0 μmol·L-1、10×Ex Taq Buffer(Mg2+plus)(20 mmol·L-1)5 μL、dNTP Mixture(各2.5 mmol·L-1)4 μL、DNA模板<500 ng,补灭菌水至50 μL。

PCR反应条件如下:变性5 min,94 ℃ 30 s、50 ℃ 45 s和72 ℃ 1 min 30个循环,72 ℃延伸10 min。用0.8%的琼脂糖凝胶电泳检测反应产物大小,用TaKaRa胶回收试剂盒(MiniBEST Agarose Gel DNA Extraction Kit Ver.4.0,货号9762),回收PCR产物,克隆至pMD20-T载体上,转化至大肠杆菌(Escherichiacoli)JM109感受态细胞,扩繁提取质粒,送至美吉公司进行测序。

1.5 系统发育树构建

将ITS序列提交至NCBI,下载相似度最高的36条序列,采用软件muscle(Edgar,2004)进行序列比对。采用MEGA软件(ver 7.0)(Kumar,2016)中的最大似然法(maximum likelihood,ML)构建系统发育树,以确定该菌株所在分支。ML法采用的统计模型为GTR+I,bootstrap值设为1 000。B9菌株的GenBank登录号为MN623376。

2 结果与分析

2.1 菌株的分离纯化和初步毒力测试

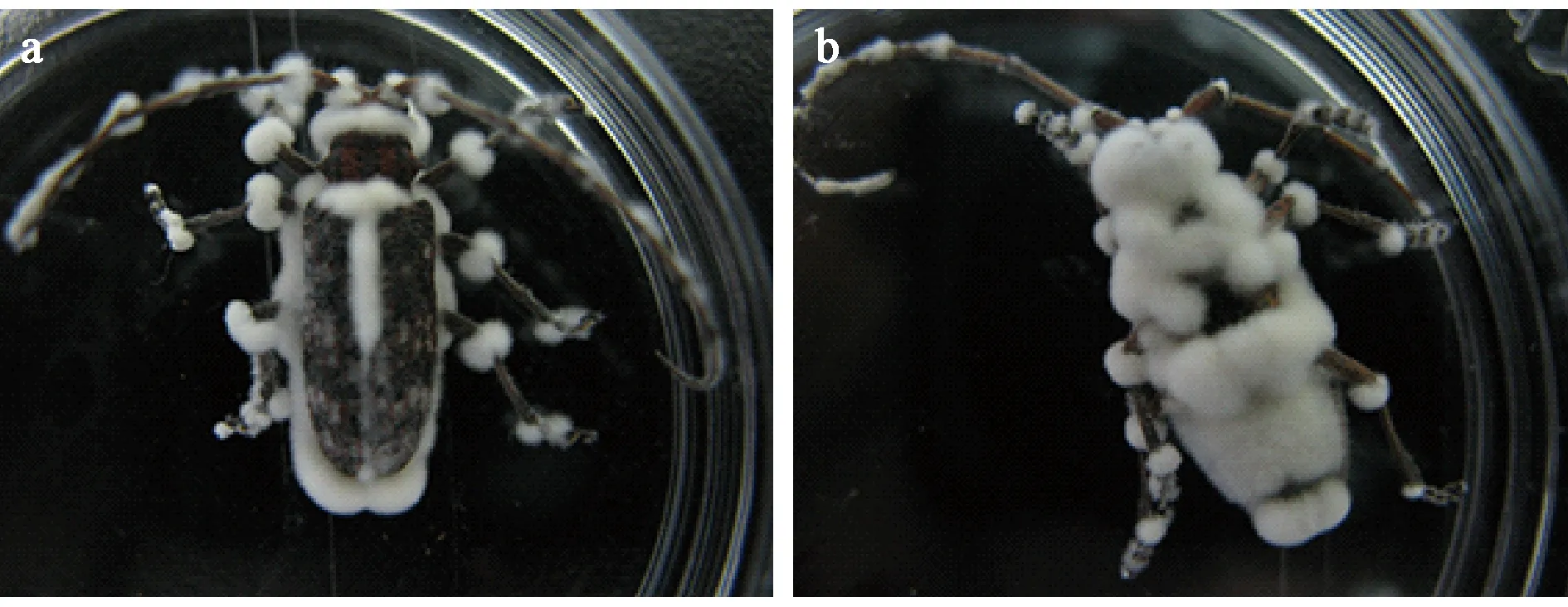

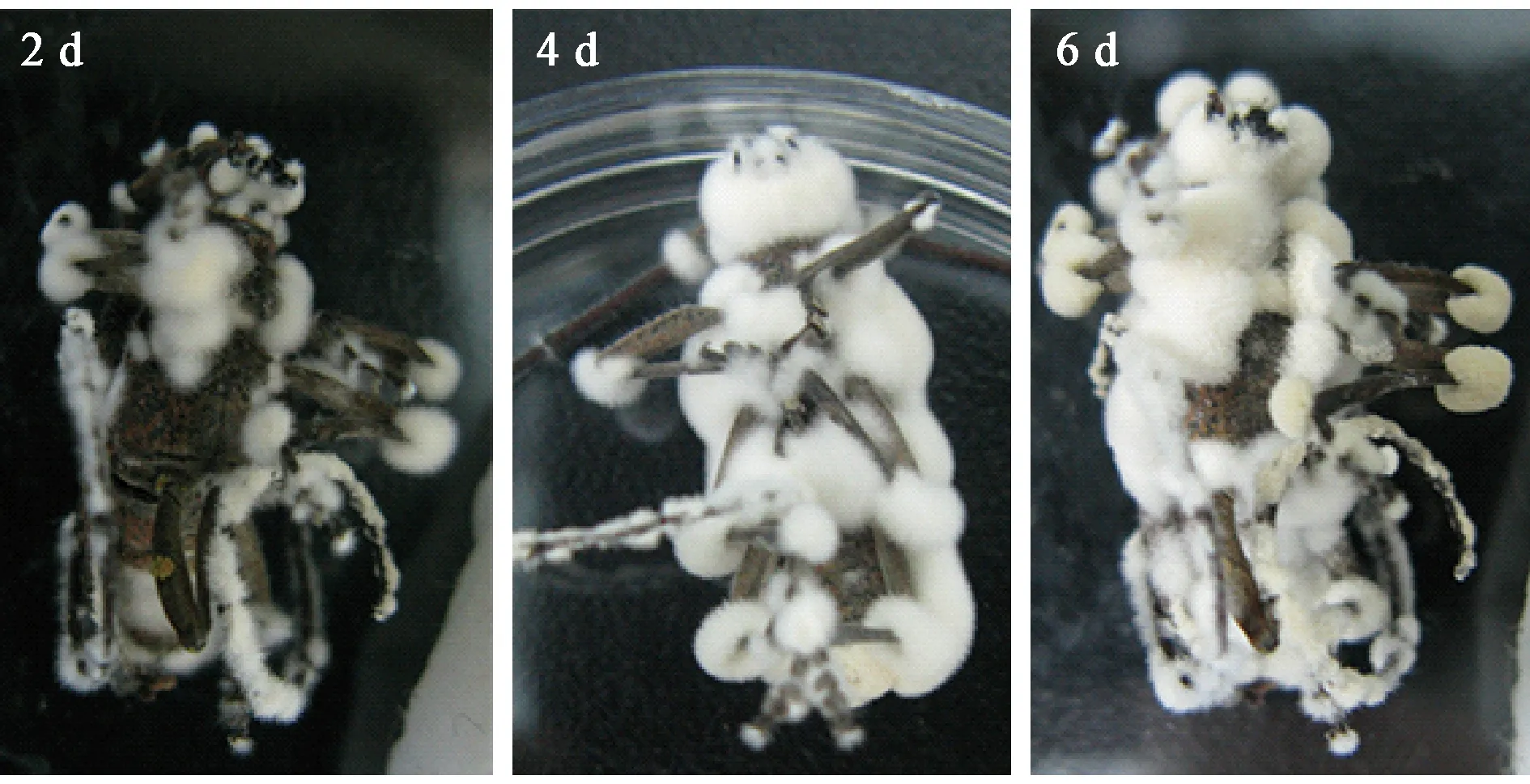

从感染的23头松褐天牛幼虫中共分离出23株白僵菌,分别标记为B1—B23。分别在PDA培养基上培养,收集孢子并配制成106个·mL-1的孢子悬浮液,进行各菌株的毒力测试。先对松枝喷洒白僵菌孢子悬浮液,再放入松褐天牛成虫,每天观察松褐天牛成虫的死亡情况。处理9天时,松褐天牛成虫开始死亡。观察至18天,共有B6、B7、B9、B10、B11、B19共6株菌株累计校正死亡率在30%以上,分别为30.0%±10.0%、33.3%±15.3%、36.7%±15.3%、30.0%±20%、30.0%±10%和33.3%±20.8%,而其他菌株处理组没有死亡。生物测定结果表明,松褐天牛成虫被白僵菌感染初期,活动能力逐渐减弱并且行动迟缓。将死亡的松褐天牛成虫虫体经过保湿培养,图1a、b显示虫体背腹部呈现出白色菌丝,菌丝逐渐遍布全身,直至产生粉状的白色孢子,该症状是白僵菌感染的典型症状,保湿培养2、4和6天的症状见图2,保湿培养4天虫体上长满白色的菌丝,6天开始大量产生孢子。

图1 白僵菌感染松褐天牛成虫症状Fig.1 Symptoms of M.alternatus adults infected by Beauveria sp.a.背部Back;b.腹部Abdomen.

图2 松褐天牛成虫死亡后棉花保湿2、4、6天的症状(浸渍法)Fig.2 Symptoms of cotton moisturizing for 2,4,6 d after death of adult M.alternatus (dipping method)

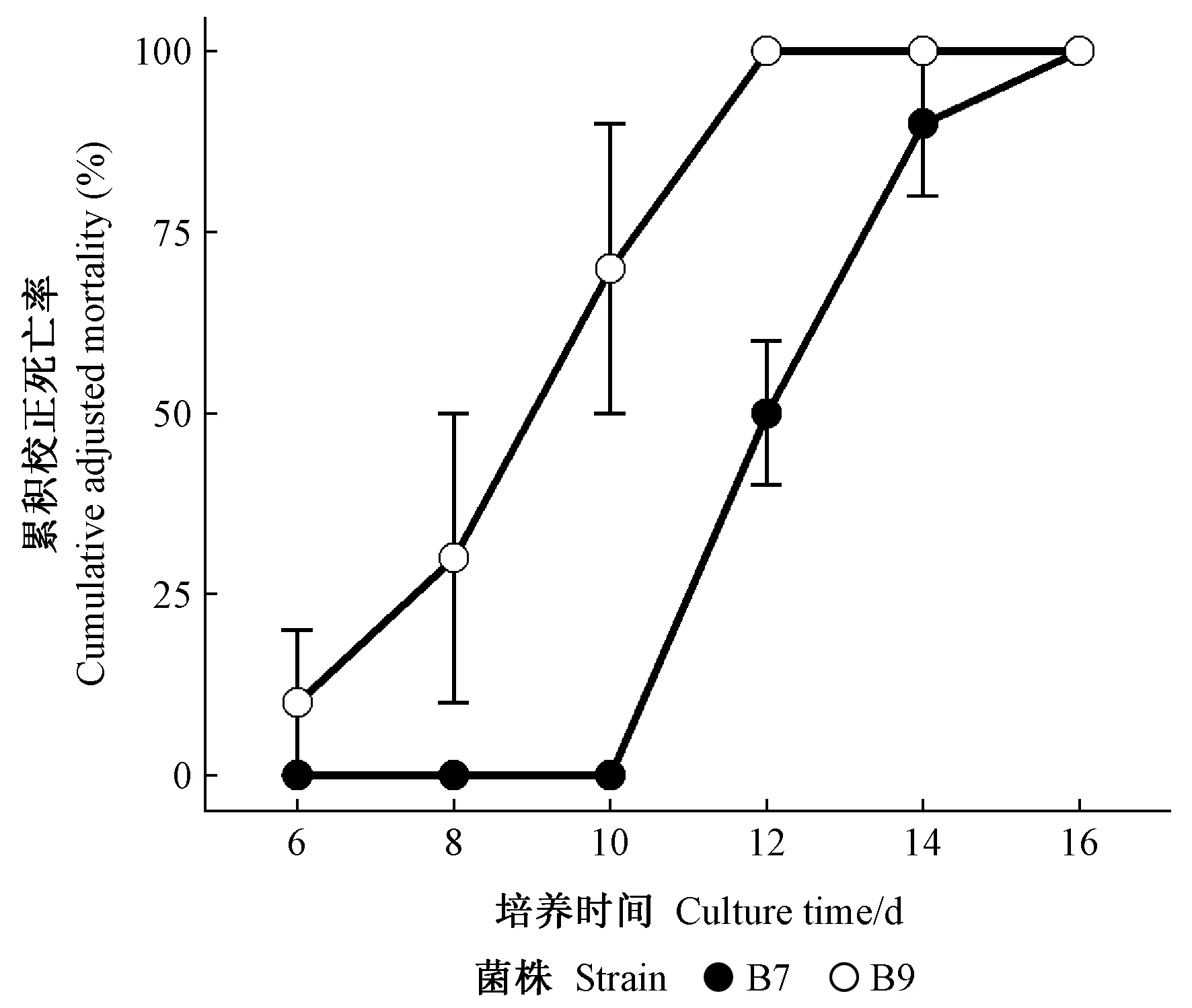

2.2 菌株筛选和涂枝法毒力测试

将上述6株白僵菌进行PDA固态培养发现,B7和B92个菌株产孢量大,生长至14天时的产孢量在108·cm-2,大于其他4株白僵菌的产孢量(107·cm-2)。因此,选取B7和B92个菌株再次进行毒力测试。以107个·mL-1共10 mL的孢子悬浮液、采用涂枝法进行毒力测试。随侵染时间的累计校正死亡率如图3所示:B9菌株的致死速率显著高于B7菌株;B9菌株在12天的累计校正死亡率即可达到100%,而B7菌株在12天时的累计校正死亡率约为50%±10%,在16天的累计校正死亡率可以达到100%。因此确定B9为23株白僵菌中对松褐天牛成虫致死效果最好的白僵菌生防菌株。

图3 B7和B9菌株的涂枝法毒力测试Fig.3 Virulence test of B7 and B9 strains based on method of applying spore suspension to branch

2.3 B9菌株喷洒法毒力测试

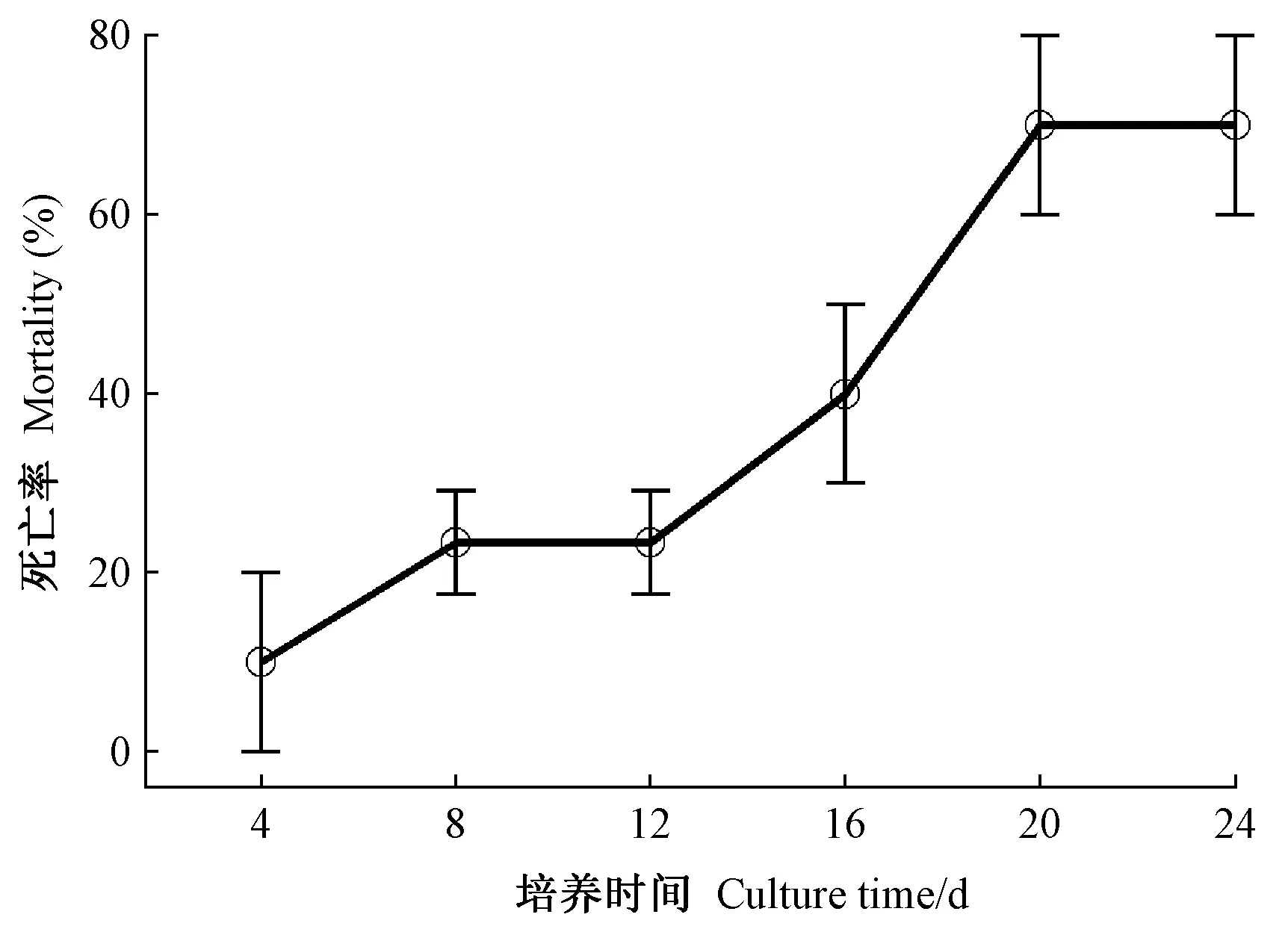

将B9菌株孢子配置成107个·mL-1的孢子悬浮液,用喷洒的方法测试对松褐天牛成虫的毒力效果,结果如图4所示:随时间的延长,累计校正死亡率逐渐增高。12天的累计校正死亡率为23.3%±5.7%,20和24天的累计校正死亡率均约为70%±10%,使用同样浓度和体积的孢子悬浮液,该方法的效果不如涂枝法的效果(图3)。

图4 B9菌株的喷洒法毒力测试Fig.4 Virulence test of B9 strain based on spraying method

2.4 菌株鉴定

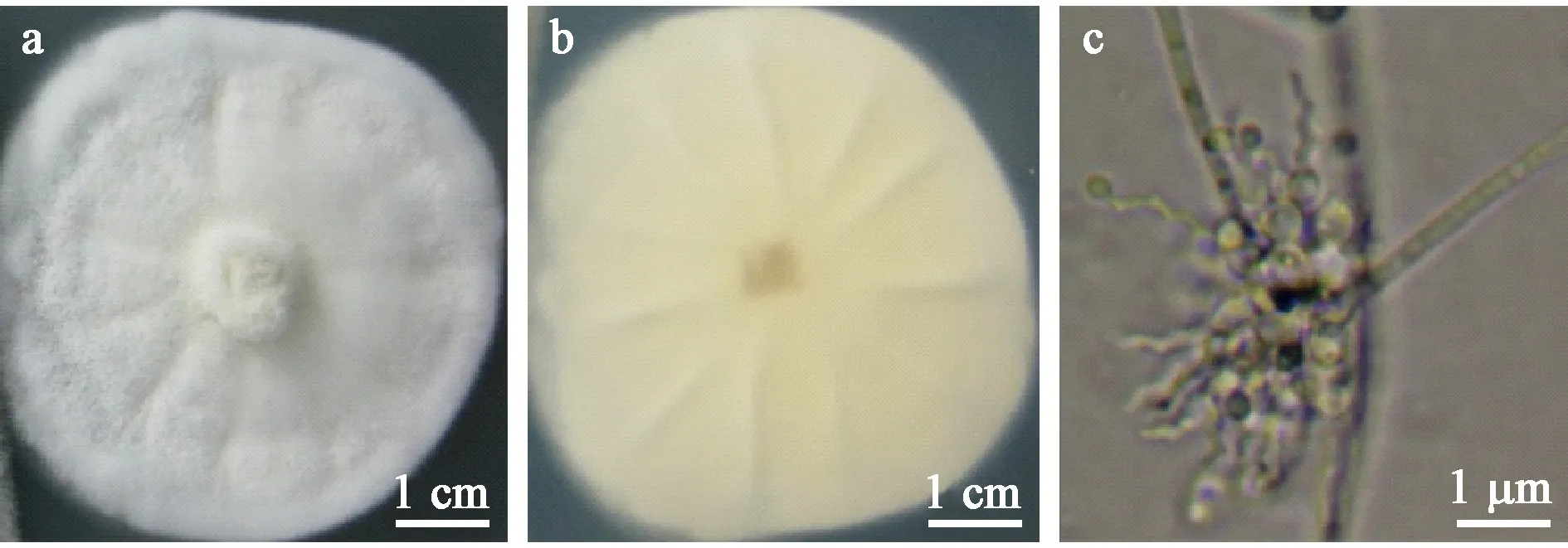

B9菌株菌落正面白色(图5a),后期粉末状,背面稍微偏黄(图5b),分生孢子着生在产孢细胞延伸而成的“之”字形状结构上,分生孢子为球形(图5c),直径为2.0~4.0 μm。以B9菌株基因组DNA为模板,用通用引物ITS1和ITS4进行PCR扩增、回收和克隆,测序结果获得570 bp的扩增产物。NCBI中Blast比对发现与球孢白僵菌的同源性为99%。选用36株与之相似度高的真菌序列,利用最大似然法构建系统发育树,如图6所示。从图中可以看出,B9菌株与球孢白僵菌聚为同一分支上。因此,从形态、NCBI Blast比对结果和系统发育树共同确定该B9菌株为球孢白僵菌。

图5 白僵菌菌落和分生孢子形态Fig.5 Morphology of Beauveria colonies and conidiophores

3 讨论

近年来,利用白僵菌防治松褐天牛的研究,很多以松褐天牛幼虫为试验对象。叶斌等(2011)于2010年7月上中旬在山林中释放携带白僵菌的蚤蝇(Phoridae),松褐天牛低龄幼虫校正死亡率为35%。当释放携带白僵菌的管氏肿腿蜂(Sclerodermaguani)时,松褐天牛4龄幼虫的死亡率可高达94.4%(刘洪剑等,2007)。成虫期是松褐天牛一生中的暴露生活时期,筛选对松褐天牛成虫有效的白僵菌菌株在防治该害虫上尤为重要。笔者从野外获得的白僵菌感染的松褐天牛幼虫虫体中分离出23株白僵菌菌株,通过不同的毒力测试方法研究对松褐天牛成虫的致死效果,从中筛选出1株对松褐天牛成虫毒力较强的菌株并进行了鉴定。

本研究以白僵菌孢子悬浮液,采用涂枝法、喷洒法2种方法进行毒力测试。研究结果显示:涂枝法中B9菌株在12天时的累计校正死亡率即可达到100%。Tomimoto等(2007)用白僵菌无纺布菌条方法15天时成虫死亡率可达20%~52%,该试验使用的是白僵菌无纺布菌条,而且用的是木段,笔者试验使用的是松褐天牛取食的部位——带有松针的小枝条。B9菌株喷洒法24天时的累计校正死亡率约为70%±10%。虽然2种方法采用的孢子悬浮液浓度和体积相同,但利用喷洒法将白僵菌孢子悬浮液喷洒至整个整理箱内,松树枝条单位空间的孢子含量必然低于涂枝法,喷洒法中松褐天牛实际上接触到的白僵菌浓度低、数量少,几率低。可能笔者使用的孢子悬浮液体积太少导致喷洒方法的致死中时间较长,但该方法更利于野外操作,野外实际应用时可以加大喷洒孢子悬浮液的体积和浓度。

我国松林深受松材线虫病危害(杨宝君等,1988),控制传播媒介松褐天牛就显得尤为重要(冯益明等,2009)。虫生真菌的控制效果,首先在于获得目标害虫的高毒力优良菌株(詹伟君等,2013)。可从二方面展开工作:一是以松树不同部位为基质对白僵菌进行培养驯化,并研究白僵菌是否能在松树中定植,从而作为松树内生真菌控制松褐天牛幼虫;二是继续以松褐天牛成虫驯化白僵菌,以期获得更快速致病、杀虫时间更短的菌株。通过逐步对白僵菌进行驯化,使其在野外对松褐天牛有更高的致死率和致死速度,从而更好地控制松材线虫的传播,保护黑松、赤松(P.densiflora)等重要的林木资源。

4 结论

本研究筛选得到对松褐天牛成虫具有高毒力的白僵菌菌株,并对其进行了形态和分子鉴定,为利用球孢白僵菌野外防治松褐天牛成虫提供了一个优秀的菌株。