半山和尚及相关问题考述(上)

◇ 楼秋华

半山和尚“徐惇,字秩五,尚书元太侄孙也。才敏达,曾以建议授四川幕职,寻弃去,隐于浮屠,更名在柯,号半山,浪迹山水间。善画,得云林、石田笔意,气韵天成”〔1〕。这是乾隆初年《宣城县志》对他生平与画艺的记载。作为明末清初宣城一带的知名画家,半山曾先后对梅清、石涛诸家产生过重要影响;时人萧云从、沈寿民、许楚、方嵞山、杜濬、倪正、施闰章、龚贤、陆丛桂、韩魏、孙枝蔚、魏宪、王士禛、梅文鼎、梅庚诸名士在诗文中均对其人其画有所论及。方志称其“名噪一时”〔2〕“没后名益重”〔3〕,张庚则记曰:“善山水,宣、池之间多奉为模楷。”〔4〕然而,随着岁月流逝,时至今日不仅其作品早已难得一见,就连画名亦渐渐沉寂在历史的长河之中。相关艺术史研究或付之阙如,只字不提,或寥寥数语,却又误见种种。

杨臣彬先生于1985年、1986年发表《梅清生平及其绘画艺术》〔5〕,其中对半山和尚亦有所论及,大体沿袭《宣城县志》的记载,肯定了他的画史意义〔6〕。然语焉不详,既未涉及其生卒年之类的探究,且前后多次均将其名“惇”录为“敦”〔7〕,还将“在柯”一号误录为“再柯”〔8〕,以及“没后”误作“佼佼”〔9〕等。穆孝天则作如此描述:“(半山)乃是明代尚书徐元太的侄孙徐惇,字秩王,曾授四川幕职,但不久便弃官还乡,隐于浮屠,当了和尚,遂改名þ 在柯 ,号半山。”〔10〕可见穆氏一方面准确地引述了“徐惇”改名“在柯”等,但同时又出现了“字秩王”之讹,并误认为“半山平生虽常模拟倪云林、吴仲圭、沈石田三家画法,但其成功则直接得自梅清的影响”云云〔11〕。稍后,陈传席在《中国山水画史》第四章中专辟“梅清和宣城画派”一节,主要参考了杨臣彬的相关研究〔12〕。其中关涉半山和尚的表述虽有所拓展,但仍未论及其生卒年,且亦误其名为“敦”,甚至将“再柯”之误直接称为“释名再柯(一曰在柯,字处晦)”云云〔13〕。令人讶异的是,“惇”与“敦”之误见同样出现在其他研究者的相关论著之中,并一再重复〔14〕。

此外,《中国古代书画图目》则误将“半山”“徐在柯”分别列示〔15〕,这一情形在之后的一些大型文献中仍是如此〔16〕。

应该说,一位书画家身世细节与脉络的明晰,不仅关乎其本人的生平行迹,也往往涉及相关作品的深入鉴别,乃至影响艺术史的专题研究,其重要性自不言而喻。正如已故文史名家汪世清先生在1999年10月为其《艺苑疑年丛谈》一书所作的自序中提出:“疑年的探究作为历史科学的一个分支领域,时至今日已足以形成一门科学,即疑年学。”〔17〕并强调“人生只有一生一死。生于何年?卒于何年?答案只能有一”〔18〕。他在是书中对半山和尚的生卒年作了深入考述,可谓发前人之所未发。

汪世清认为《中国古代书画目录》中将半山列在“汪懋麟(1639 1688)、仇兆鳌(1638 1717)、梅庚(1640 1717年后)”诸家之后并不妥当〔19〕。随后他根据沈寿民(1607 1675)《姑山遗集》卷二十八《寿半山六十诗》七古一首小序,推知半山生于万历辛亥十二月二十一日〔20〕。由此认为梅文鼎(1633 1721)、孙梅榖成所辑《绩学堂诗钞》卷一“所收《半山上人七十初度》诗,系年þ 己酉 ,纪年þ 七十 ,便有可能是辑刻中的错误”〔21〕,并进而征引施闰章《怀半山化城寺》、梅清《题半山和尚荒院》诸诗作,尽管他也表示“然诗句往往不能取为确证,故仍不足以为定论,只能暂备一说,以待续考”〔22〕。但文章最后写道:“据上所述,可得结论是,半山生于明万历三十九年辛亥十二月二十一日,即1612年1月23日;卒于清康熙十四年乙卯,即1675年。”〔23〕且将是文标题为“释半山(1612 1675年)”〔24〕,可见当年汪先生的明确之意。

毫无可疑,汪世清的这番考述不仅为揭示半山和尚的生卒年奠定了坚实的基础,同时也在一定程度上纠正了过往研究中存在的误见。然而令人遗憾的是,在此前后各种错误亦相继出现在一些学者的论著之中。

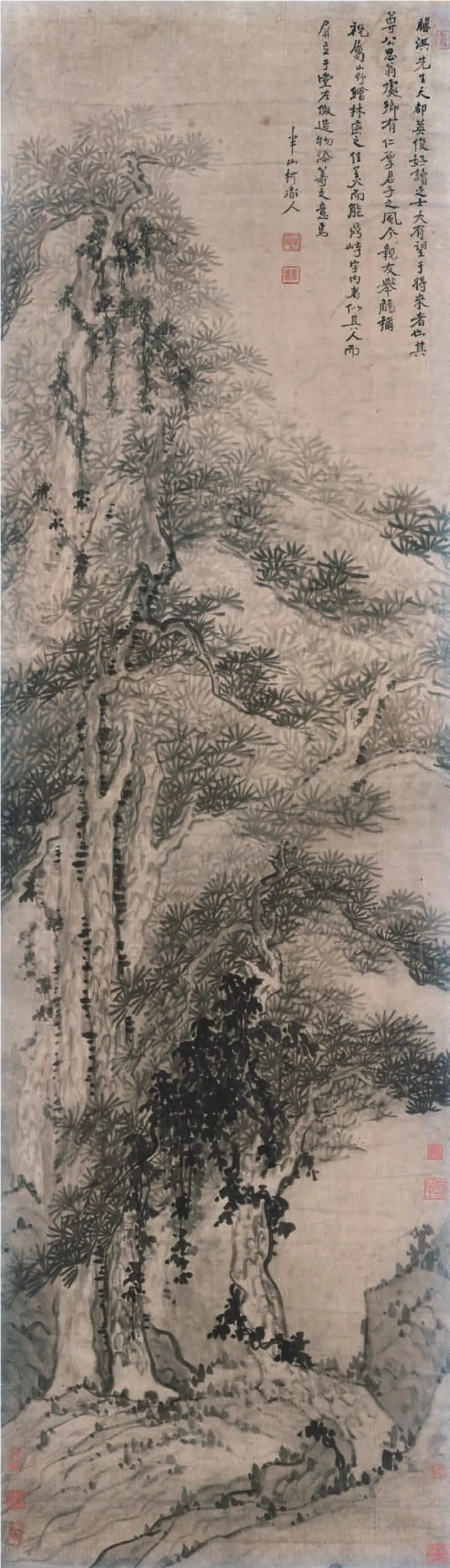

图1 [清]徐惇 高松图轴

2001年美国学者乔迅(JonathanHay)在其专著《石涛》中写道:“另一个画家徐敦(生于1600年,以法号þ 半山 名世)则宣称自己忠于明室。”〔25〕他在注中表明“徐敦的生年可由梅文鼎的一首诗予以确立”〔26〕。显然,汪世清于2002年公开面世的上述考论尚未纳入乔迅研究的视野。

2005年,朱良志在《石涛研究》一书中则认为:“梅庚《半山和尚七十初度》(己酉,1669):þ 半山说法心清净,山河大地毫端应。挥毫落纸世争传,已知光焰垂千年。 梅庚也是一位有成就的画家,他居然以这样的语气评价半山的创作,可见半山在宣城士人中的特殊地位。”〔27〕

朱先生在这段表述中不仅误将梅文鼎的诗作归于梅庚名下,并且进而加以推论,可谓错之又错〔28〕。同时他还在注中径直标为“徐半山(1600 1675)”〔29〕云云,其他误述也一再出现〔30〕。更令人匪夷所思的是,十二年之后,在其精心修订再版的《石涛研究》中这些错误依然如故〔31〕。

朱良志的一些错误论述,进而又为其他研究者认可与引用〔32〕。表面上或只是关于半山和尚一位画家的叙述现状,其实在很大程度上也是当今艺术史研究的一个缩影。

经过近三十年的相关研究,半山和尚的生平及其艺术却陷入了越说越糊涂的境地。不过,也由此可见当年汪世清先生的专门考述是何等不易与重要。应该说,古书画研究领域常常面临死无对证之类的困境,因而一些学术成果要获得心悦诚服的认同谈何容易,即便是一生一死这种只能有唯一结论的研究。

一、半山卒年辨正

尽管笔者对汪世清考订半山和尚出生于明万历三十九年辛亥十二月二十一日(即1612年1月23日)并无异议,但对其卒年为清康熙十四年乙卯(1675)之说则持有不同看法,尤其是《高松图》的存世,更加肯定了笔者此前的一些推测。以下将从五个方面逐一予以考释,以期揭开个中谜团。

1.《高松图》

如图1、2,画面右上款题为:“瞻淇先生天都英俊好读之士,大有望于将来者也。其尊公思翁,处乡有仁厚君子之风。今亲友举觞称祝,属山野绘林峦之佳美而能鼎峙宇内者,似其人而屏立于堂左,效造物添筹之意焉。半山柯道人。”

图2 [清]徐惇 《高松图》轴右上款

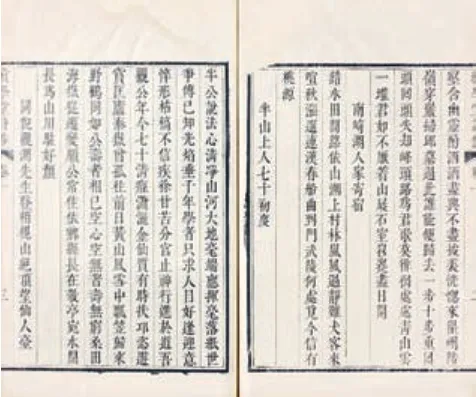

图3 《绩学堂诗钞》卷一“己酉”部分

图9 康熙二十三年(1684)初的《江南通志》,或方志中对半山和尚最早之记录

就书迹而论,可谓人书俱老,为作者晚年手笔无疑。上款“瞻淇先生”,一般认为乃歙县岩镇名士吴苑(1638 1700)之子吴瞻淇。

据稍晚的李果(1679 1751)为吴瞻泰、吴瞻淇昆仲所作的《二吴先生传》,其中记曰:“东岩先生讳瞻泰,字艮斋,漪堂先生讳瞻淇,徽州歙县人,姓吴氏,同母兄弟也漪堂少东岩十一岁,六岁即从东岩学,后十年随祭酒公京邸乙卯,东岩年七十九,夏四月卒。漪堂哭之哀至,冬亦卒,年六十八。”〔33〕可知吴瞻淇生于康熙七年戊申(1668),卒于雍正十三年乙卯(1735)冬。换言之,倘若依此前汪世清的结论,即使《高松图》为半山和尚最晚年之作品,即画于其卒年(1675),此时吴瞻淇亦不过是年仅七八岁的童子,尚属始龆之龄。显然,这一年纪与半山款题中“瞻淇先生”之谓并不相称。况且后面还有“天都英俊好读之士”一语,亦同样难以与之吻合。而《高松图》向来被视为真迹无疑〔34〕,所以汪先生曾推断半山和尚卒年为1675年之论,或已难圆其说。

另据吴苑的生平行迹,可知他生于明崇祯十一年戊寅(1638),康熙二十一年壬戌(1682)得中进士,入翰林院,历官检讨等职。后为康熙皇帝爱新觉罗·玄烨赏识,迁国子监祭酒,名重一时,卒于康熙三十九年庚辰(1700),终年63岁〔35〕。由李果《二吴先生传》可知,吴瞻淇在1682年之后亦随父北上,协助分纂《一统志》《明史》《礼志》《礼经讲义》等。如此看来,半山和尚在《高松图》的款题中虽无署年,揆其本意,应绘于1682年吴苑举进士并移居京城之前,正是所谓“处乡有仁厚君子之风”之时。于此附带一提。

2.施闰章《梅瞿山先生画松歌》

梅郎为我画松索我歌,古来画松歌已多。对君駴目奈君何,但见修鳞巨鬣盘拏绝壑凌嵯峨。咆嗥腾虎豹,怒掣奔鼋鼍,一株突裂馀霜柯。神猿健鹘不得上,空中壁立搴藤萝。高枝猎猎翻风去,白日寒山愁欲暮。斸药长镵客有无,前峰木末横烟雾。同时画手老秃翁(自注:谓半山),往往挥毫共奇趣。世人不向黄山游,眼中那识真松树。请君酌酒且论诗,休遣人间唤画师。梅郎掉头濡墨称不疲,公孙大娘舞剑器。朱亥壮士挥铁椎,丈夫豪气亦如此。何妨纵笔走蛟螭,大笑山巅与水涯。

此诗见录于梅清《天延阁赠言集》卷三《画松歌》是为第一首〔36〕。虽未署纪年,但随后第二首《〈画松歌〉寄赠瞿山先生》,第四首《雨夜观瞿山先生画松绝句》均是王士禛的“庚申稿”〔37〕,即作于康熙二十九年(1680)。这在王氏《带经堂集》卷三十五“渔洋续诗十三”中有明确标示,而且顺序与梅清此卷《画松歌》所录相一致〔38〕。同时,陆嘉淑《和愚山、阮亭两先生〈画松歌〉寄梅瞿山》为第三首,承续施闰章《梅瞿山先生画松歌》、王士禛《〈画松歌〉寄赠瞿山先生》而来,显示了较为严密的排序。第八首为潘耒《画松歌》〔39〕,据潘氏《遂初堂集》目录,可知约作于康熙壬戌(1682)冬〔40〕。此外,《画松歌》全卷诗作中但凡有纪年的,均在康熙庚申(1680)至戊辰(1688)之间,前后次序较为清晰〔41〕。

因此,我们有理由认为施闰章的这首《画松歌》约写于1680年及稍早时候。况且诗中还有“世人不向黄山游,眼中那得真松树”等句,就其内容而言,似与梅清在康熙十七年戊午(1678)夏首次登览黄山有关,并在一定程度上反映出梅氏此际的画风变化。而正是在这首诗中,施氏还写道:“同时画手老秃翁谓半山,往往挥毫共奇趣。”不仅表明此时已是“老秃翁”的半山尚在人世,而且画艺非凡,与梅清皆擅长画松,多有“奇趣”,两人并称一时。这件《高松图》正是个中明证。

3.周在浚《庚申冬喜晤梅渊公先生率尔奉赠》

康熙庚申(1680)冬,周亮工之子周在浚(字雪客)为梅清作诗四首,“其二”写道:“荆关久不作,大雅属宣州。孺子峯峦秀,半公泉石幽。衣冠推敬仲,花鸟爱钟繇。旧识二涛俊,今知圣俞优。”〔42〕

其中“孺子峰峦秀,半公泉石幽”应是周氏将梅清与半山和尚山水画一并推重之意。由此可推知晚至康熙十九年庚申(1680)冬,画僧半山似尚在世,是年(十二月二十一日)七十初度。

图4 石涛《松阁临泉图》轴

4.梅文鼎《半山上人七十初度》

半公说法心清净,山河大地毫端应。挥毫落纸世争传,已知光焰垂千年。学者只求人目好,逢迎意悴形枯槁。不信疾徐甘苦分,官止神行进于道。吾观公年今七十,清癯潇洒金仙质。有时扶邛恣游赏,匡庐泰岳曾孤往。前日黄山风雪中,瓢笠归来野鹤同。如公寿者相已空,心空无着寿无穷。桑田海岳从迁变,愿公常住依乡县。长在敬亭宛水间,长为山川驻好颜。

此诗收录于《绩学堂诗钞》卷一“己酉”部分(图3)〔43〕,汪世清认为系年“有可能是辑刻的错误”〔44〕。于此,不妨再作进一步考述。首先,梅文鼎(1633 1721)〔45〕自青年时代起承续家学,汲取西学,致力于天文历算,治学严谨,成就斐然,为时人所重,晚年得到康熙皇帝的褒奖〔46〕。他在生前亦吟咏不辍,但并不十分看重自己的诗作。正如其孙梅榖成(1681 1764)在《绩学堂诗钞》序中写道:“先征君著述等身,雅不欲以诗名世,而生平所存已不下二千余首。”〔47〕这无疑也为后人选编诗集造成了一定困难。本诗钞合计三百六十八首,可见仅约占“生平所存”总数的六分之一而已,在转录辑刻过程中难免其中会有所误失,此其一。其次,《绩学堂诗钞》为梅榖成约于乾隆十七年(1757)所辑刻〔48〕,此时梅文鼎已谢世三十六年之久。在这种情形之下,后人将其《诗钞》勉强以纪年分卷,然各卷时间跨度短则七年,长则十四年,并不统一,甚至个别年份付之阙如〔49〕。最后,《诗钞》卷一标示“己酉至戊午共诗七十八首”,然后又分为“己酉”“庚戌至戊午”两部分,其中仅“己酉”一年计四十四首,而“庚戌至戊午”九年间却只有三十四首,未免有违常理。“己酉”部分诗作系年或与实际情形有所出入,也就在所难免了〔50〕。鉴于以上种种情形,汪世清先生当年的这一判断无疑是真知卓识。

至于汪先生将“纪年七十”与“系年己酉”一并认为出自辑刻错误,笔者认为两者似不宜混为一谈。首先,既然梅文鼎此诗名为《半山上人七十初度》,一般情况下后人不会随意变动其中关键词眼“七十”。退而言之,此类诗名通常不是“七十初度”,便是“六十初度”等,显然“六十”与“七十”字形迥异,出错可能性不大。其次,不仅诗名如此明确,诗中又有“吾观公年今七十,清癯潇洒金仙质”之句,再次明确为“七十”之说,可见梅氏后人故意改动或者误刻之情形万难存在。最后,诗中更有“如公寿者相已空,心空无着寿无穷”之句,则与常俗所谓“人生七十古来稀”之意颇为相近。因此,笔者在认同沈寿民诗序中所记半山和尚生日为万历三十九年辛亥(1611)十二月二十一日的同时,也认同梅文鼎贺诗中“七十初度”之说。换而言之,半山在康熙十九年庚申(1680)冬尚在人世,梅氏贺诗当作于此际。若依其生日论之,已是1681年2月9日了。

借此指出,汪世清曾推测半山卒于康熙乙卯(1675),则其世寿不过六十四五岁,那么不仅梅文鼎不应有“七十初度”之贺诗,就连施闰章、周在浚等人诗作中的相关表述也将受到质疑,当然也包括半山《高松图》及其款题。

5.梅清在康熙二十年癸亥(1683)所作《题半山和尚荒院》一诗则为其卒年划定了下限,诗中写道:“白龙潭上几人行,老衲西归塔又倾。剩有寒花开石径,竟无疏磬断莺声。九年结社清樽散,七里牵舟恶浪生。莫把新愁歌往事,意中多少恨难平。”〔51〕表明此际半山和尚已经化去。至于其中“九年”之说,通常不过约数而已,无须过于拘泥。当然,就其诗意而言,应是半山去世不久之后所作。否则时过境迁,年届六旬的梅清大约不会发出“老衲西归塔又倾”“九年结社清樽散”“莫把新愁歌往事”之类的感慨与诉说。

经过以上五个主要方面的考述,笔者认为半山和尚世寿逾七十,其卒年约在康熙二十年辛酉(1681)至二十二年癸亥(1683)之间,即壬戌(1682)年前后。这与汪世清先生当年推断的1675年,两者相距约七年之久。

二、“香翁”之问

朱良志在其所著《石涛研究》中,曾以专门的章节考述“香翁”为何许人,试图以此解开石涛《松阁临泉图》(图4)受画者的身份〔52〕。他根据此作款题“写呈香翁先生大辞宗博粲。时乙卯秋日,粤西济山僧石涛”认为:“跋中所说的香翁,最大可能就是吴苑,因为吴苑字þ 楞香 。1675年石涛在宣城,其间吴苑和宣城诗人、艺术家多有来往,并和宣城诸友结下深厚友情。”〔53〕

由于石涛款署中“香”字处有明显的补缀痕迹(图5),故一时难以推知其本来面目,不便遽然认定此字为“香”,是其一也。

况且即使为“香”字无疑,“香翁先生”也似与吴苑无关。依据当时字、号的称谓习惯,一般在第一字后缀一“翁”字〔54〕。如号“阆仙”的赵崙,石涛题上款为“阆翁大辞宗夫子”(图6)〔55〕,又如字“冠五”的曹鼎望,石涛署款曰“冠翁老先生太史”〔56〕。(图7)然而,朱良志先生却因为吴苑(1638 1700)一字“楞香”〔57〕,便将“香翁”之称谓归于其名下,显然有违常理。换言之,对于字楞香,号鹿园,晚又号鳞潭的吴苑而言,石涛在款题中应称其“楞翁”“鹿翁”之类方才合乎事理,此其二。

其三,如前所述,半山和尚在《高松图》款题中称吴瞻淇“尊公思翁”,可见吴苑约在40岁曾有一字(或号)第一字为“思”。而石涛《松阁临泉图》乃康熙十四年乙卯(1675)秋日所作,大体处于同一时期。因此,即便石涛此画确为吴苑所作,理应称其“思翁”之类为是。

值得指出的是,在半山《高松图》款题右上方有一“香严”朱文长方印(图8)就钤印位置与印色等因素而论,似属半山自用印。倘若真是如此,半山和尚或是可以称为“香翁”,而非只是“秃翁”〔58〕之谓了。

图6 石涛题上款为“阆翁大辞宗夫子”

三、半山的生平与艺术

半山和尚乃“名门华胄”之后〔59〕,即方志所载“尚书元太侄孙也”〔60〕。但由于明末朝廷党争不断,各地战争频仍,社会急剧动荡,终至血雨腥风、改朝换代。考其一生,便是在这样一种内外交困、苟全性命的境遇中度过。加之又出家为僧,“自绝于宗”〔61〕。因此,尽管半山和尚作为画家也曾“名噪一时”“没后名益重”,并被“奉为楷模”,但在后世为数不多的记录中,往往寥寥数言,大同小异,语焉不详。其身世既模糊,生平亦隐约,成为艺林迷雾之一。

在过往的一些研究中,有关半山的生平与画艺大多引用乾隆、嘉庆年间的《宣城县志》以及张庚《国朝画征录》之类所记,或者加以糅合,有所发挥。

然而经过20世纪80年代以来,至今已长达三十余年的相关研究,非但不见逐渐清晰,反而日益陷入混乱之中。诸如半山的生卒年,其名“徐惇”或“徐敦”,更名“再柯”还是“在柯”,以及“字处晦”或“号处晦”之新说〔62〕等。亦有人既认为其画风与渐江相似,却又表示与梅清相近〔63〕。有研究者曾推测梅清可能受半山和尚的影响〔64〕,也有人认为半山与梅清诗画酬答,互相影响〔65〕。若干年之后却又有人重复了当年穆孝天的误见“半山画艺的成功,直接得自于梅清的影响”〔66〕,甚至进而表示“半山可与新安画派领袖渐江僧并驾齐驱,成为继梅清之后画苑新起的两大领军”〔67〕。然而,事实上当渐江与半山相继在画坛声名鹊起之时,梅清尚不过是一位崭露头角的晚辈而已〔68〕。

半山和尚作为一位原本在画史上往往一笔带过的画家,其生平记载通常不过百字或仅数十字而已。如上所述,在研究过程中却相继留下了一个接一个困惑,一处又一处矛盾,且有渐趋严重之势,不得不令人为之兴叹。显然,这样的一种自陷囹圄的艺术史研究本身就值得我们客观地加以审视与反思。

我们不妨从方志、画史以及半山众多好友的诗文著作等多个方面入手,大体钩稽出若干重要的细节与片段,进而略窥其人其艺。

(一)

成书于康熙二十三年(1684)初的《江南通志》:“[皇清]僧半山,名在柯,徐姓。世学儒术,弃为僧,浪迹山水。善画,得云林、石田、梅道人笔意,气韵天成,名噪一时。”〔69〕(图9)这或是方志中对半山和尚最早之记录,该志将其归于“方伎”卷中,也是此卷宁国府“皇清”条下唯一收录者。按康熙 二十二年癸亥(1683)秋,与半山在师友之间的梅清应聘全程参与了该志的修辑〔70〕,可见此记应与梅氏有关。康熙二十六年(1687)的《宣城县志》则未见收录〔71〕。

乾隆元年(1736)的《江南通志》对半山的记录颇为简略,并将之归于“艺术”卷中:“[国朝]画僧半山,徐姓,名在柯。善画,得倪瓒、吴镇、沈周笔意。”〔72〕虽只有寥寥二十余字,却也是该志中宁国府“国朝”部分唯一记录的一位画家。稍后的四库全书本《江南通志》所记与之完全一致〔73〕。

如本文开头所引,乾隆四年(1739)刊行的《宣城县志》记载:“徐惇善画,得云林、石田笔意,气韵天成。没后名益重。桐城方某赠以诗曰:‘一着袈裟绝万缘,只余破砚习难捐。江山本是无情物,写出荒残亦可怜。 ”〔74〕

乾隆十八年(1753)刊行的《宁国府志》记曰:“国朝徐惇,字秩五,元太侄孙。才敏达,尝以建议授四川幕职,寻弃去。隐于浮屠,更名在柯,号半山,浪迹山水间。善画,气韵天成。桐城方某赠以诗盖有托而逃者也。”〔75〕

成书于嘉庆十三年(1808)的《宣城县志》所记内容与乾隆本基本相同,而将“徐惇”一名改作“徐敦”〔76〕。

刊刻于嘉庆二十年(1815)的《宁国府志》作“徐惇”,其余内容与乾隆本《宁国府志》基本一致〔77〕。

光绪四年(1878)《重修安徽通志》:“国朝徐惇,宣城人,尝以荐议授四川幕职,旋弃去,为僧,名在柯,号半山。善画山水,气韵天成”〔78〕个别文字表述略有变化,附注引自《画征录》《方氏诗辑》《宁国府志》〔79〕。

光绪十四年(1888)《宣城县志》则与嘉庆本一致,也将“惇”刻写为“敦”,并标明“敦,府志作þ 惇 ”云云〔80〕。

画史著录半山的相关内容则较方志更为简略。约成书于康熙后期的《图绘宝鉴续纂》记曰:“僧半山,宣城人。遨游名胜,笔墨娱情。善写山水,运笔圆劲,布置空阔,出自天资,与作手迥别。”〔81〕

乾隆初年,张庚《国朝画征录》将半山与一智和尚并为一条,其中曰:“半山,宁国人,俗姓徐,好游览,善山水,宣、池之间多奉为模楷。”〔82〕

成书于乾隆后期的《今画偶录》所记则与乾隆元年(1736)《江南通志》大体相同:“僧半山,宁国人,俗姓徐,名在柯。写山水,橅云林、仲圭、石田三家笔意。”〔83〕

冯金伯《国朝画识》分别转录《国朝画征录》《图绘宝鉴续纂》《今画偶录》三种著述内容〔84〕。

刊于道光年间的彭蕴璨《历代画史汇传》则综合了上述三种著述,稍作变化而成:“半山,宣城人,俗姓徐,名在柯。山水橅云林、仲圭、石田三家,宣、池之间奉为楷模。”〔85〕

光绪年间,秦祖永《桐阴论画二编》将半山归入“逸品”,所附小传与彭氏著录基本一致〔86〕。

在之后的数种著录中,则加入了笔墨之论。如窦镇《国朝书画家笔录》:“半山和尚,安徽宣城人,俗姓徐,名在柯,好游览。山水橅云林、仲圭、石田三家,兼取法董、巨,笔思苍浑,墨气浓厚淋漓,宣、池之间奉为模楷焉。”〔87〕

盛叔清《清代画史增编》:“半山,安徽宣城人,俗姓徐,名在柯。山水橅云林、仲圭、石田三家,笔意苍浑,墨色浓厚,宣、池之间奉为楷模。”〔88〕并附出自《画征录》《今画偶录》《图绘宝鉴续纂》,其实盛氏所述与窦氏《国朝书画家笔录》更为相近。

图7 石涛署款“冠翁老先生太史”

图8 半山《高松图》款题右上方有“香严”朱文长方印

注释:

〔1〕 吴飞九等修、杨廷栋等纂《宣城县志》,清乾隆四年刊本,卷十七《人物三·隐逸》,第37、38 页。成文出版社有限公司1983 年影印,《中国方志丛书》华中地方,第六五二号,第二册,第766、767 页。

〔2〕 于成龙、王新命、薛柱斗等修,张久征、陈焯等纂《江南通志》,卷五十九“方伎”,第13 页,康熙二十三年刻本。

〔3〕 前揭《宣城县志》,第37、38 页。前揭《中国方志丛书》,第767 页。

〔4〕 《国朝画征录》卷下,第19 页,“释半山、一智”条,清乾隆间刻本。

〔5〕 分别参见《故宫博物院院刊》1985 年第4 期,第49 57 页;1986 年第2 期,第84 93 页。

〔6〕 《梅清生平及其绘画艺术》,《故宫博物院院刊》1986年第2 期,第84 页。按杨臣彬在《故宫博物院院刊》1985 年第4 期第57 页注59 中并未标明所引县志版本。

〔7〕 参见《故宫博物院院刊》1985 年第4 期,第55、56页;1986 年第2 期,第84 页等处。按乾隆《宣城县志》记为“徐惇”,嘉庆《宣城县志》则作“徐敦”。就此而论,杨氏或引自嘉庆志。

〔8〕 〔9〕 参见《故宫博物院院刊》1985 年第4 期,第56 页。

〔10〕 穆孝天《梅清》,上海人民美术出版社,1986 年版,第11 页。

〔11〕 同上书,第12 页。按半山与梅清之间的画艺影响关系,详可参见下文。

〔12〕 陈传席《中国山水画史》,江苏美术出版社,1988 年6 月版,第834 页注中标明“本节参考杨臣彬先生《试谈梅清及其绘画艺术》(油印稿)”。

〔13〕 同上书,第851 页。

〔14〕 如张国标《新安画派史论》,安徽美术出版社1990年版,第120 页;乔迅《石涛》,邱士华、刘宇珍等译,生活·读书·新知三联书店2010 年版,第112、202、258 页以及第433 页注36 等四处,按是书2001年为英文版;曾伟绫《梅清(1623 1697)的生平与艺术》中诸处均误,2008 年台湾“中央大学”艺术学研究所硕士论文;劳继雄《中国古代书画鉴定实录》第六册,中国出版集团东方出版中心2011 年版,第2762 页;杨仁恺《中国古代书画鉴定笔记》第五册,沈阳:辽宁人民出版社2014 年,第2288 页;童永生《梅清与宣城画派》,安徽大学出版社2007 年版,第171 页。就童氏所引内容而言,与杨臣彬一致,包括各种错误。

〔15〕 《中国古代书画图目》,文物出版社1997 年版,“半山”(两件)“徐在柯”(一件)分别见《索引》第40、120 页。又,“半山”作品分别见于第十一册第308 页(两件)、第十二册第251 页、第二十二册第351-351 页;“徐在柯”作品为四川博物院《高松图》,第十七册第77 页。朱良志在《石涛研究》中已指出“其实徐在柯就是半山和尚。《中国古代书画图目》将半山和徐在柯分为二人,实误。”北京大学出版社2005 年版,第533 页。

〔16〕 如杨仁恺《中国古代书画鉴定笔记》第八册,沈阳:辽宁人民出版社2014 年版,第3642 页“半山”、第3795 页“徐在柯”;劳继雄《中国古代书画鉴定实录》第九册,中国出版集团东方出版中心2011 年版,第4165 页“半山”、第4211 页“徐在柯”。

〔17〕 汪世清《艺苑疑年丛谈》,紫禁城出版社,2002 年版,《自序》第1 页。

〔18〕 同上,《自序》第2 页。

〔19〕 同上,第171 页。其中梅庚卒年可参见下文。

〔20〕 同上,第172 页。

〔21〕 〔22〕 〔23〕 同上,第173 页。

〔24〕 同上,第171 页。

〔25〕 乔迅《石涛》,邱士华、刘宇珍等译,三联书店2010年版,第112 页。此处2001 年为其英文版时间。

〔26〕 同上,第433 页注36。

〔27〕 北京大学出版社2005 年版,第532 页。

〔28〕 按梅文鼎(字定九,号勿庵)乃梅士昌子,为梅清侄;而梅庚(字耦长,号雪坪)则是梅朗中子,梅清侄孙。梅庚系梅文鼎侄,丁亥(1707)二月曾补述毛际可于己卯(1699)冬所作梅文鼎传,可参见《绩学堂诗文钞》卷首,第10、11 页,清乾隆间梅榖成刻本。

〔29〕 朱良志《石涛研究》,北京大学出版社2005 年版,第532 页注2。至于注中援引乾隆《宣城县志》亦有数处不合,如“侄孙”后缺一“也”字;“以”为衍字;“改”原作“更”等。

〔30〕 按此处文字表述尚有多处错误:其一,“宣城书画社”,无论梅清还是石涛均称之为“诗画会”或“诗画社”;其二,梅清“世外真辞客,山中可画师”,应作“世外真辞客,山中老画师”;其三,四川博物院所藏为《高松图》立轴,并非“山水”,更非“册”。朱良志《石涛研究》,北京大学出版社2005 年版,第532、533 页。

〔31〕 北京大学出版社2017 年版,第608、609 页。个别字句、标点与2005 年版稍有不同,然上述错误则完全一致。

〔32〕 可参见张卉《龚贤艺术研究》,文化艺术出版社2015年版,其中第26 页“半山(1600 1675)”“又号处晦”,第258 页“宣城书画社”,第260 页“(半山)尚书元太侄孙,以才敏达改名在柯”等,均与朱良志表述相一致,错误亦同。

〔33〕 李果《在亭丛稿》卷七,第11、12、13 页。清乾隆间刻本。

〔34〕 《中国古代书画图目》第十七册著录,“徐在柯《高松图》”,编号“川1 276”,鉴定为“佳品”。文物出版社1997 年版。

〔35〕 分别参见潘耒《中大夫国子监祭酒吴君墓志铭》,《遂初堂集》文集卷十九,第1 4 页,清康熙间刻本;李果《二吴先生传》,《在亭丛稿》卷七,第11 页。清乾隆间刻本。

〔36〕 参见《四库全书存目丛书·集部》二二二册,齐鲁书社1997 年影印,第513 页。又见录于施闰章《学余堂诗集》卷二十三,第1 页,“七言古”第一首,名为《画松歌为梅瞿山作》,其中“咆嗥”作“咆哮”,清文渊阁四库全书本。台湾商务印书馆1982 1986年影印,集部第1313 册,第575 页。

〔37〕 参见《四库全书存目丛书·集部》二二二册,齐鲁书社1997 年影印,第513 页。按陈传席在其《中国山水画史》一书中认为:“画松是梅清的一大特长,早在他四十五岁之前就受到王士禛的推崇,王曾用þ 孤根裂石不三尺,倒饮万丈疑雄虹。瞰临峥嵘下无地,盘拏云雾回长风。 来赞誉梅清画松的特点。”云云,参见是书第844 页。其实王士禛此诗(即《〈画松歌〉寄瞿山先生》)作于庚申(1680),梅清是年58 岁。

〔38〕 即是书第9、10 页《瞿山画松歌寄梅渊公》《雨夜再题瞿山画松》,清康熙五十年程哲七略书堂刻本。

〔39〕 前揭《四库全书存目丛书·集部》,第514 页。

〔40〕 潘耒《遂初堂集》卷四“梦游草中”,第16 页,名为“《画松歌》为梅瞿山作”。按是书“目录”页五“梦游草中”下注“起辛酉秋,尽壬戌冬”,康熙间刻本。又,此处所录与梅清《天延阁赠言集》卷三,第3、4 页所录字句出入颇多。

〔41〕 如是卷第12、13 页,乙丑(1685)仲夏孙秉钧《赠瞿山先生画松歌》;第19 页,戊辰(1688)六月沈泌《戊辰六月梅瞿山先生以溪山雪景属题口占塞命》,为最后一首。

〔42〕 参见梅清《天延阁赠言集》卷四,第2 页,前揭《四库全书存目丛书·集部》,第523 页。按周氏在“其三”诗中表达了向梅清索画之意:“先严存画癖,四海有知音。尺幅题俱遍,高楼读最深。古人甘下拜,流辈亦倾心。独少瞿山迹,烦公补竹林。”

〔43〕 参见梅文鼎《绩学堂诗文钞》诗钞卷一,第2、3 页,清乾隆间梅榖成刻本。其中“枯稿”应作“枯槁”,按是卷由梅文鼎曾孙梅鈖校字。一些研究者据此诗认为半山和尚生于1600 年。

〔44〕 汪世清《艺苑疑年丛谈》,紫禁城出版社2002 年版,第173 页。

〔45〕 参见《绩学堂诗文钞》“卷首”,第13、14、15 页,乾隆三年(1738)夏六月方苞所作“墓表”。

〔46〕 康熙四十四年乙酉(1705)夏,“召见于德水舟次者三赐坐又赐þ 绩学参微 四字”,参见《绩学堂文钞》“卷首”,第10 页,梅庚于丁亥(1707)二月既望续补毛际可所作梅文鼎传。又,召见过程见于都11、12 页,李光地《恭记》甚详。

〔47〕 参见《绩学堂诗文钞》诗钞“卷首”,第8 页,梅榖成所作小记。

〔48〕 汪世清认为“《绩学堂诗钞》是文鼎孙梅榖成辑刻于乾隆壬申(1752)”,参见《艺苑疑年丛谈》,紫禁城出版社2002年版,第173 页。按《诗钞》“卷首”,第1、2、3 页,有沈起元于乾隆壬申(1752)三月撰序,而《文钞》“卷首”第1、2、3 页,为张必刚于乾隆二十二年(1757)七月六日撰《序》。张氏《序》中表明“公(即梅榖成)遂以征君(即梅文鼎)之全集属刚(即张必刚)较辑”,依此而论,《绩学堂诗文钞》刊刻约在1757 年。汪氏所述有误,出入约五年。

〔49〕 《绩学堂诗钞》分为“卷一己酉至戊午共诗七十八首”“卷二己未至乙丑共诗一百六首”“卷三丙寅至丙子(丁丑诗缺)共诗八十一首”“卷四戊寅至辛丑共诗一百三首”。

〔50〕 其中己酉(1669)部分页十《次韵和瞿山醉月楼看雪兼以索画》《次韵和家瞿山、素五天延阁看雪》分别与梅清《天延阁删后诗》卷十二《岳云》页十二《天延阁雪霁和定九原韵》《次夜复雪与素五弟、定九侄复用前韵》相对应,次序则与梅清诗录相反。参见《四库全书存目丛书·集部》二二二册,齐鲁书社,1997 年影印,第329 页。而且,就梅清这二首诗而言,应属康熙庚戌(1670)所作,其《瞿山诗略》卷十二,第1 页标注“丁酉.庚戌.丙午”,是书第607 页。

〔51〕 梅清《天延阁后集》卷八,第一、二页,参见《四库全书存目丛书·集部》二二二册,齐鲁书社1997年版,第440、441 页。

〔52〕 石涛此作系上海博物馆藏品。

〔53〕 朱良志《石涛研究》,北京:北京大学出版社2005 年版,第307、308、309 页;第二版(2017 年)第326、327 页。

〔54〕 曾有研究者指出因避讳而存在特例,一般则遵循常理。

〔55〕 故宫博物院藏品。

〔56〕 福建博物院藏品。

〔57〕 朱良志在《石涛研究》一书中称吴苑“字鳞潭,号楞香,又号鹿园”,然而他又描述为:“吴苑之字þ 楞香 ,就与此娑罗树有关”“因为吴苑字þ 楞香 ”云云,颇为混乱。分别参见北京大学出版社2005 年版,第302、304、309 页;第二版(2017)第321、324 页。此外,文中尚有“吴苑、吴瞻泰叔侄常结伴而行”之类的错误(二人实为父子关系,笔者注),参见2005年版第307 页、第二版(2017)第326 页。

〔58〕 施闰章《梅瞿山先生画梅歌》有“同时画手老秃翁(自注:谓半山)”之句,参见梅清《天延阁赠言集》卷三,第1 页,前揭《四库全书存目丛书·集部》,第513 页。

〔59〕 语出沈寿民致方以智信札,《姑山遗集》卷二十四《尺牍》,第14 页,清康熙间有本堂刊本。

〔60〕 徐氏为宣城望族。徐元太,一作元泰,嘉靖乙丑(1565)进士,官至兵部尚书。其兄徐元气,字汝和,嘉靖壬戌(1562)进士,年八十一卒。元太、元气俱是晚明名臣。兄弟凡八人,盛极一时。

〔61〕 据康熙壬辰岁(1712)重镌的宣城《寺冈徐氏宗谱》卷一“凡例三”中记曰:“为僧道者不书,为其目(应作“自”,笔者注)绝于宗也。”这一表述亦见于道光甲申(1824)《寺冈徐氏》宗谱卷一“凡例”,页十五。

〔62〕 按陈传席注为“一曰在柯,字处晦”,参见其《中国山水画史》,江苏美术出版社1988 年版,第851 页。朱良志则注为“号半山,又号处晦”,参见其《石涛研究》,北京大学出版社2005 年版,第532 页注2、2017 年(第二版)第608 页注4;张卉《龚贤艺术研究》从朱氏“号半山,又号处晦”之说,文化艺术出版社2015 年版,第26、260 页。

〔63〕 劳继雄两处按语“半山原名徐敦,比梅清大,与之为忘年之交,画为渐江风格”“此人所画风格与梅清相似”,分别参见其《中国古代书画鉴定实录》,中国出版集团东方出版中心,第六册第2762 页;第八册第3834 页。

〔64〕 如杨臣彬《梅清生平及其绘画艺术》,《故宫博物院院刊》1986 年第2 期,第84 页;张国标《新安画派史论》,安徽美术出版社1990 版,第120 页。

〔65〕 如陈传席《中国山水画史》,江苏美术出版社1988年版,第852 页。

〔66〕 张卉《龚贤艺术研究》,文化艺术出版社2015 年版,第260 页。

〔67〕 同上,第262 页。

〔68〕 按方文于顺治十八年辛丑(1661)题诗中将半山与渐江僧相提并论(详见下文),是年梅清仅三十八九岁。

〔69〕 于成龙、王新命、薛柱斗等修,张久征、陈焯等纂《江南通志》,卷五十九“方伎”,康熙二十三年刻本,第13 页。

〔70〕 梅清曾多次提及此事,如《癸亥秋,应聘纂修〈江南通志〉院中纪事限秋字,同局者五十三人》《纂修诸公大半告归,于大中丞复检九人以卒其丛,仍用秋字》《通志告竣出院,同宋射陵、黄仙裳、蔡息关、薛孝穆、林安国、何雍南、戴无忝诸子饮三山酒楼》诸诗作,分别参见《天延阁后集》卷八“癸亥”第6、10 页。又在《瞿山诗略》卷二十三“虹桥集”序中写道:“瞿山人曰:岁在癸亥,于总制、徐抚军两公膺诏修辑《江南通志》檄下郡邑,征及于余。寓锁院几一载,院中以虹桥分内外,凡有篇什,皆以虹桥统之。”参见《四库全书丛书·集部》第二二二册,第681 页。

〔71〕 袁朝选等纂修,国家图书馆藏本。按是书卷五由梅庚分辑,其中包括人物(上、下)、隐逸、儒林等。

〔72〕 清尹继善、黄之隽等纂修,乾隆刻本,卷一百七十一“人物志·艺术二”,第4 页。

〔73〕 清赵弘恩等监修、黄之隽等纂修,文渊阁四库全书本,卷一百七十一“人物志·艺术二”,第6 页。台湾商务印书馆1982 1986 年影印,史部第511 册,第882 页。

〔74〕 吴飞九等修、杨廷栋等纂《宣城县志》,卷十七《人物三·隐逸》第37、38 页,成文出版社有限公司1983 年印行,《中国方志丛书》华中地方第六五二号,第二册,第766、767 页。朱良志《石涛研究》初版、第二版均注为:“乾隆《宣城县志》卷十七《人物·隐逸》:‘(半山)尚书元太侄孙(志按:又作再柯),号半山”,参见北京大学出版社2005 年版第532 页、2017 年版第608 页。朱氏“志按:又作再柯”之说,不知从何而来。

〔75〕 清宋斅、钱人麟等纂修,是书卷二十八“隐逸”,第2 页。成文出版社有限公司1983 年印行,《中国方志丛书》华中地方第六九三号,第六册,第2088 页。亦见于《故宫博物院藏〈稀见方志丛刊〉》第三十册,故宫出版社2013 年版,第326 页。

〔76〕 清陈受培修,张焘纂,是书卷十七《隐逸》,第4 页。中国社会科学院图书馆编《稀见中国地方志汇刊》,中国书店出版社1992 年,第二十四册,第294 页。此外,“浪迹”“袈裟”分别改为“放迹”“架裟”。

〔77〕 清鲁铨、钟英、洪亮吉、施晋等纂修。是书卷三十一,第2 页。《中国地方志集成·安徽府县志辑43、44》,江苏古籍出版社、上海书店、巴蜀书社1998 年影印,第309 页。该志作“气运天成”“死可怜”,可见其中两字有别。

〔78〕 是书卷二百六十《人物志·隐逸》,第23 页,其中“亦可怜”作“极可怜”。

〔79〕 按《桐城方氏诗辑》卷四十三,第26 页,收录方文《题半山道人画册》:“一着袈裟绝世缘,独馀破砚习难捐。莺花本是无情物,画到荒残亦可怜。”道光辛巳(1821)刻本。其中“江山”改作“莺花”,另有“世”“独”“画到”数处亦与别本不同。

〔80〕 是书卷十九《隐逸》,第5 页。诗录与嘉庆十三年(1808)《宣城县志》相同,“袈裟”亦误为“架裟”。

〔81〕 是书卷七,第12 页,借绿草堂本。谢巍认为约刊于康熙四十年(1701)前,参见其《中国画学著作考录》,上海书画出版社1998 年版,第432 页。

〔82〕 卷下,页十九“释半山、一智”条,清乾隆间刻本。谢巍记为乾隆四年(1739)序强恕斋刊本,《中国画学著作考录》,上海书画出版社1998 年版,第510 页。

〔83〕 卷三,第23 页。卷首有王谔于癸卯(1783)夏自序。

〔84〕 清道光刻本,卷十四,第10、11 页。

〔85〕 清道光五年(1825)刻本,卷六十五,第4 页。附注引自《画征录》《今画偶录》《图绘宝鉴续纂》。

〔86〕 清光绪八年刻朱墨套印本,下卷,第5 页。

〔87〕 民国十三年(1924)《江氏聚珍板丛书·二集·国朝书画家笔录》卷四,第53 页“释半山、圆显、明瑜(工画)”条。按是书有数种版本,可参见谢巍《中国画学著作考录》,上海书画出版社1998 年版,第690 页。

〔88〕 是书卷三十七,第2 页,民国十六年(1927)有正书局刊本,可参见谢巍《中国画学著作考录》,上海书画出版社1998 年版,第705 页。

——石涛研究三著