浦阳江中上游河谷盆地乡土景观研究

谭敏洁 郭巍 蒋鑫

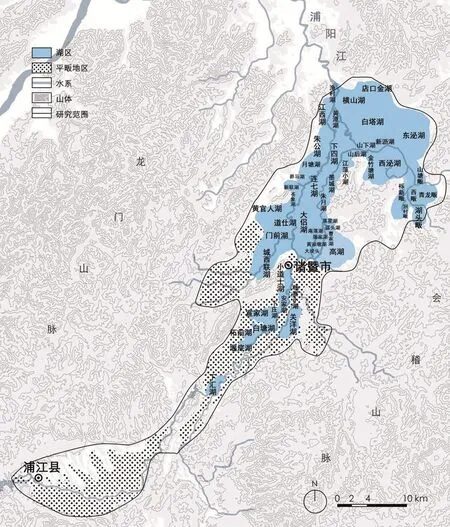

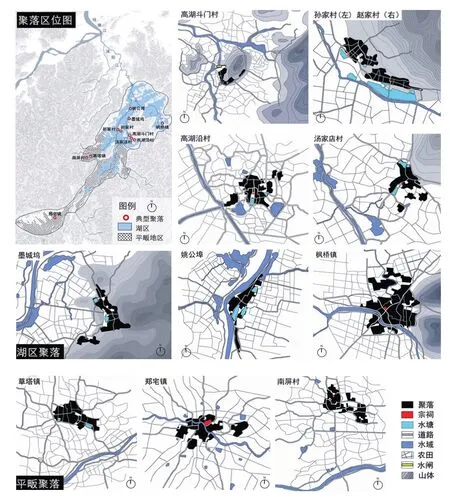

浦阳江位于浙江省中北部,发源于龙门山脉西部岭脚,自南向北分为上游、中游、下游3个河段,最终汇入钱塘江。本文作者研究的浦阳江中上游河谷盆地主要包括浦江盆地和诸暨盆地,总面积约为763 km²(图1)。

目前,中国围绕浦阳江流域的相关研究主要集中于2个方面:即水利历史研究和水利工程研究。前者主要以浦阳江河道的历史变迁和浦阳江环境水文学作为研究内容,探讨小流域河道变迁与区域水文环境变化之间的关系[1-2]。后者主要关注水利工程、防洪治理以及水文生态环境等[3-4]。而以风景园林视角对以流域水系为对象的整体性乡土景观研究较少。本文作者将浦阳江中上游河谷盆地的乡土景观理解为一个多层复杂系统的叠加—包括自然系统、水利系统、农田系统和聚落系统,深入揭示各叠加层之间的关联性,总结其景观物质要素构成。其次,通过实地调研和个案分析,选取典型的聚落样本,总结各个聚落样本的空间格局特征,并分析这种特征形成和演变的内在动因,从而对浦阳江中上游河谷盆地乡土景观体系进行验证。浦阳江中上游河谷盆地乡土景观的各系统层具有较强的关联性和整体性,以其为对象从风景园林的角度加以分析,对以流域水系为对象的整体性乡土景观研究具有一定的典型意义。

1 浦阳江中上游河谷盆地的自然基底

浦阳江中上游河谷盆地整体呈西南—东北走廊式格局,水是盆地自然景观最为显著的特点。由于地处季风活动频繁地带,强降雨给盆地带来了大量的山溪型流水,使得雨季河谷盆地水网交错、溪流纵横。此外,中游诸暨盆地地势低洼,北部最低海拔高度仅3.1 m,因而形成了大量的积水湖荡。而上游浦江盆地西高东低,河流比降大,排速快,湖泊较少。

在浦阳江流域,人与自然的相互作用集中体现在人与水的相互作用上。溪流湖泊极大地影响了浦阳江河谷盆地乡土景观的内在结构和外在形态,也成为相关研究的重要线索。

2 浦阳江中上游河谷盆地的景观系统

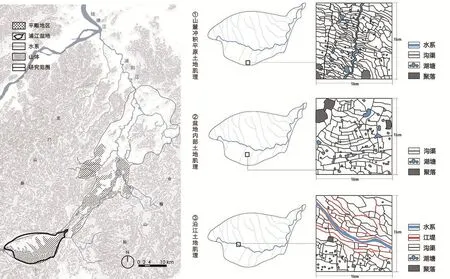

依据人与环境的互动关系,可以将浦阳江中上游河谷盆地划分为湖区和畈区2部分,其分布特征与盆地自然基底密切相关,且二者的农田水利体系和聚落体系各有特点(图2)。

1 今浦阳江水系概况及研究范围Current Puyang River water system and study area

2 今湖区、平畈地区分布Distribution of current lake area and flat land area

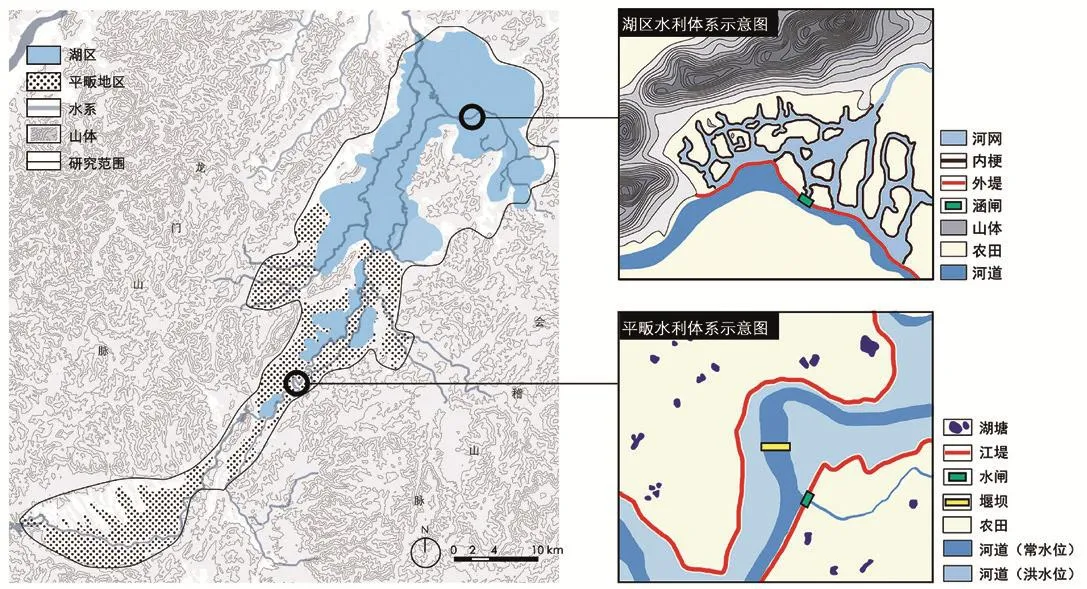

2.1 水利系统

2.1.1 湖区水利体系

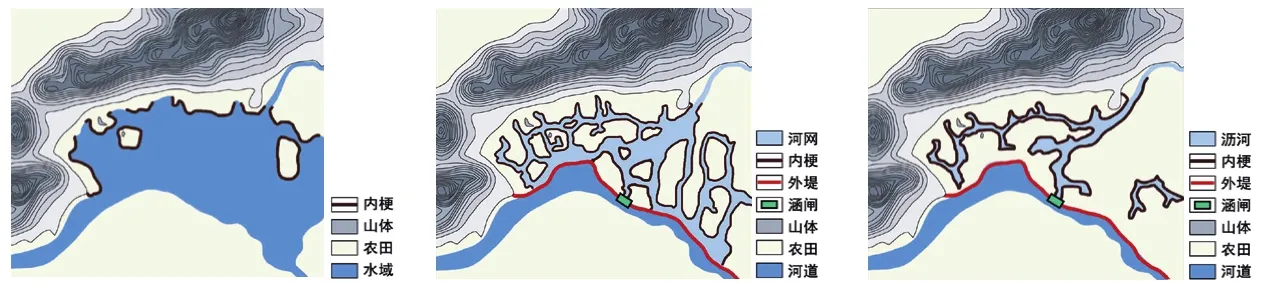

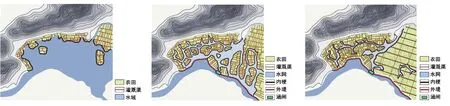

浦阳江中游沿江地带曾有大量湖泊分布,人们将这些原始湖泊逐渐改造为水田,主要集中于诸暨盆地中北部区域。在水利建设上,一般以湖泊为单元,形成相对独立的湖区。通过水利设施建设,各湖区形成了相对独立的水环境:沿江筑堤防止浦阳江水进入,在湖内筑圩分离农田与湖水,同时利用涵闸和排水渠使得湖区内的水位由人工控制。堤埂、水网、涵闸设施是湖区水利体系的三要素(图3)。

早期人们主要沿湖地势较高的地带围梗造田,水田既得灌溉之便,又无江潮之患。随着开发渐进,湖底淤高处也被筑圩开垦,而低洼处则仍为湖荡水塘,内梗将农田与湖水分离,形成了大小不同、形态各异的圩田,并使得整片的湖泊分割为了众多的水域。这些水域在后期湖田化的过程中被湖田不断挤压,经过历代的整理后逐渐成为密集有序的河网。湖区外则通过筑外堤将浦阳江与湖区分离,并修筑涵闸设施使得河网水位可受人为调控。然而,随着湖田的进一步开垦,小圩合成大圩,一些湖区内的河网逐渐消失,只剩下用来排水的沥河。至此,有些湖区内的土地几乎都被开垦为湖田,以至于看不出这里曾有过湖泊(图4)。

堤埂、湖区水网和涵闸设施的建设,最终塑造了湖区相对独立的水环境,为湖区内湖田灌溉和抗旱排涝营造了较好的条件。同时也可以看到,不同时期湖区水利体系的发展演变,对农田的形态分布以及湖区整体的景观面貌有着深刻的影响。

2.1.2 平畈水利体系

平畈水利体系建设的重点相比湖区水利体系有所不同:湖区因田在湖中,蓄水灌溉容易,因此水利建设重在防洪排涝;而平畈许多为坡地,溪涧直泄,苟无灌溉,所以水利建设重在蓄水防旱。总体来说,平畈地区依靠沿江筑堤来防洪,并利用水塘蓄水和堰坝引水灌溉。江堤、湖塘和堰坝设施是平畈水利体系的三要素(图3)。

江堤主要用来保护沿江的畈田。明代中叶以后,沿江人民不断侵蚀江道,导致水比河窄而难容。再加之湖区蓄水功能的减弱,下游改道排水不畅,以至于畈区两岸的堤防越堆越高,常因水壅而溃,使得畈区洪、旱灾害并发,民不聊生。修筑江堤到后期变得愈发重要。

“田无溪堰者则为塘”[5],由于地势较高,水难以积蓄,因此距溪流、河道较远的广大平畈地区极为重视湖塘建设。据《浦江水利志》统计,明洪武二十四年(1391年),全县湖塘总面积达1 072 hm2(16 085亩)[6]。平畈地区湖塘数量众多,分布广而均匀,面积一般不大,与农田面积、灌溉效率以及聚落用水量相匹配。此外,沿浦阳江干支流的畈田主要依赖堰坝蓄水引灌,由于临时沙堰需要高强度的维护,所以聚落往往在堰坝处衍生。

2.2 农田系统

2.2.1 湖田

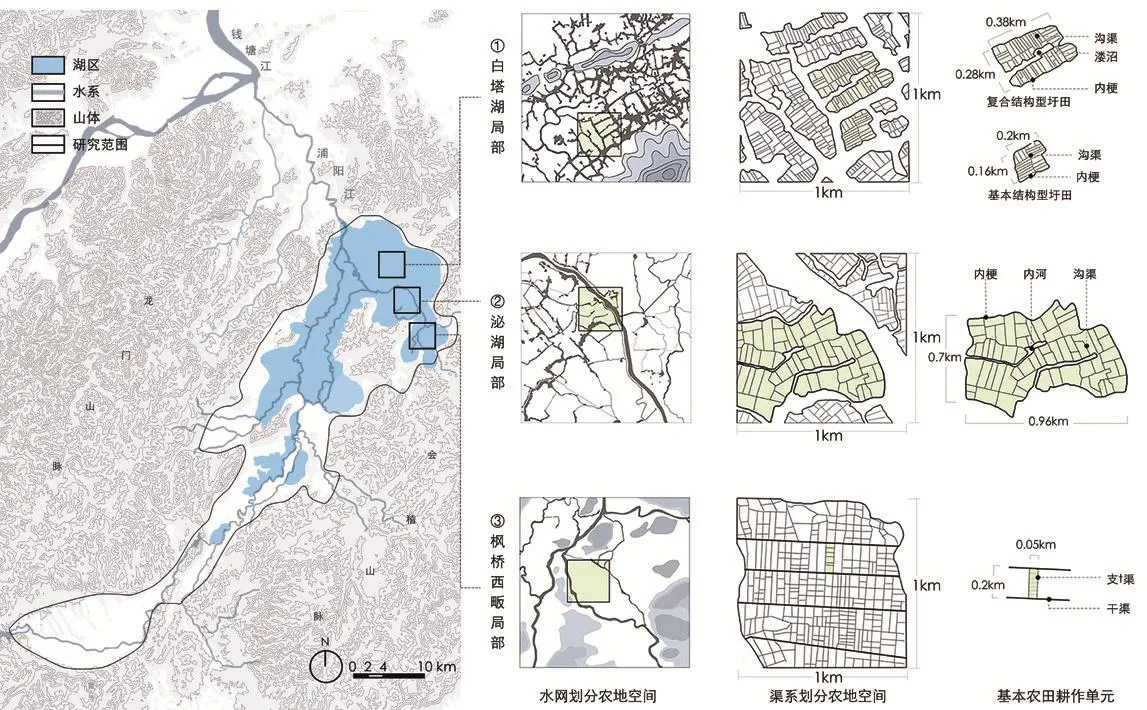

浦阳江河谷盆地湖荡众多,湖田是这里最具特色的农田类型。随着水文环境、开发强度和技术条件的改变,湖田形态变化较大,这是不同时期所特有的农业开垦方式与土壤、排水等自然系统协调的结果(图5)。

隋唐以前,浦阳江河谷盆地的湖泊就已经受到干预。唐末至北宋,大范围的湖田开发渐次推进,这时湖区水多田少,农田像湖中的洲岛。南宋以后,湖田围垦逐渐与湖区水利建设同时进行,以满足防洪排涝的需求。庞大有序的湖区水网体系完成了湖区土地的空间划分,使得湖区内形成了众多大大小小的圩子。圩子内部比较平整,通过湖区河网取水,圩子内的灌溉沟渠呈十字、甘字或者鱼骨状布置,并由此形成农地的划分体系。明清时期,零星小圩逐渐合并成大圩,水网的密度和尺度都被大幅压缩。到了近现代期,由于防洪和现代化生产的需要,许多湖区被合并,水网继续被压缩甚至消失,土地也被重新划分,渠网体系规整如棋盘状。从白塔湖、泌湖、枫桥西畈3个开垦程度不同的湖区中便可以清晰地看到这种差异(图6)。

2.2.2 畈田

畈田是浦阳江河谷盆地开发时间最早的一种农田类型,农田肌理是历代层层叠加的结果,尺度多样,形态复杂。早期开垦主要从山麓冲积平原处开始,农田沿着冲积平原呈扇形,并自高向低层层开垦,形成鱼鳞状的有机形态;盆地中部地势开阔,人们在这里自由地扩展拓荒地块,使得农田形态、尺度非常多样;而浦阳江干支流两岸,由于江水泛溢冲击,滩地常常更换,河堤也常因江水冲溃而改筑,因此这里的农田肌理十分破碎化(图7)。

3 浦阳江中上游河谷盆地水利系统示意图Water conservancy system in middle and upper reaches of basin valleys of Puyang River

4湖区水利体系演变示意图Water conservancy system evolution in lake area

5 湖田演变示意图Lake farmland evolution

6 湖田典型的土地划分方式Typical land division method in lake farmland

7 畈田典型的土地划分方式(以浦江盆地为例)Typical land division method in flat farmland (take Pujiang Basin as an example)

8 湖区与平畈地区聚落分布对比Comparison of settlements distribution between lake area and flat land area

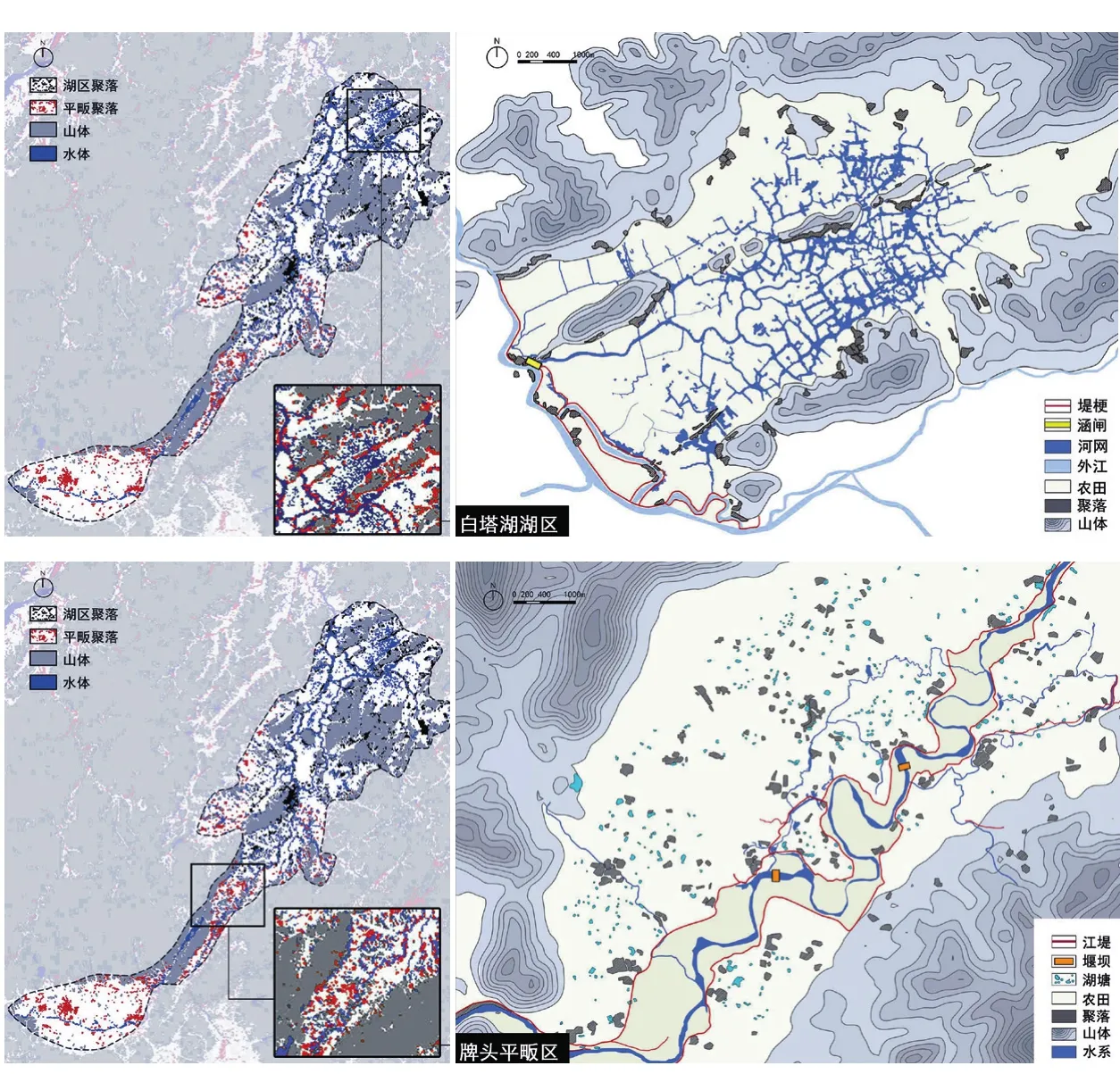

9 典型聚落布局Typical settlements layout

总体而言,平畈地区的农田肌理由四周山脚向中部江流,呈现出规则式向不规则式过渡的面貌。江河溪流将平畈地区划分为大块的农田肌理片区,江堤、水塘、沟渠则进一步将片区细化为具有简单分级结构的土地单元,以此形成农地的划分体系。

2.3 聚落系统

在浦阳江河谷盆地,聚落以水利和农业生产为基础逐渐形成。依据聚落与农田水利的关系,主要可以分为湖区聚落和平畈聚落2类体系。湖区聚落主要沿低丘山体分布,另一些与水系节点等联系密切;平畈聚落则具有数量多、零碎分散的分布特征。

2.3.1 湖区聚落

湖区自古就是湖荡密布的区域,为了防水避洪,这里的聚落主要沿低丘山脚地带分布,常以山、坞为名,典型的如墨城坞。随着湖区水利体系的形成,许多水利设施如堤埂、水闸等需要一定的人力维护和管理。同时,这些地区兼有农业、水产业和内河运输业的功能,因此一部分聚落逐渐沿湖区水利设施发展起来,这些村落常以闸、斗门、梗等为名,例如白塔湖的斗门村。

此外,湖区丰富的水资源给水运交通提供了极大的便利,因此在重要交通枢纽处往往会形成聚落。这些交通枢纽主要分布于区域之间的要道或驿站、河流的汇口、渡口桥边。这些聚落常以埠、桥、汇、口等命名,如姚公埠、枫桥镇等。

2.3.2 平畈聚落

平畈地区水网湖泊较湖区要少得多,聚落的分布与农田的关系更为紧密。总体而言,平畈地区聚落数量多且分散,除了农业管理的需要之外,还有平畈地区水源供给不足的原因。此外,聚落尺度不大,除了浦江县城和部分城镇之外,聚落大多是非常小型的。

2.3.3 聚落格局特征

从整体来看,湖区与平畈地区的聚落分布有明显的差异。以1968年卫星地图为参考,湖区以白塔湖为例,平畈地区以牌头一带为例,对其聚落分布进行图示化分析(图8),可以直观地看出聚落分布与自然、农田、水利系统之间的关系。

从聚落布局来看:湖区内,沿低丘分布的聚落由于用地较为狭窄,背山面水,往往呈现出环绕山体的态势,典型的如墨城坞、汤家店村、孙家村、赵家村等。另一些沿堤梗、交通要道分布的聚落,其布局形态往往呈条状,如古时重要的水运交通节点姚公埠。在平畈地区,地势平坦开阔,加之离河道较远,洪涝风险小,聚落整体往往呈现出大小不等的团块形态,并随着聚落的发展不断向四周蔓延扩张,典型的有浦江县、草塔镇、南屏村、郑家宅等(图9)。

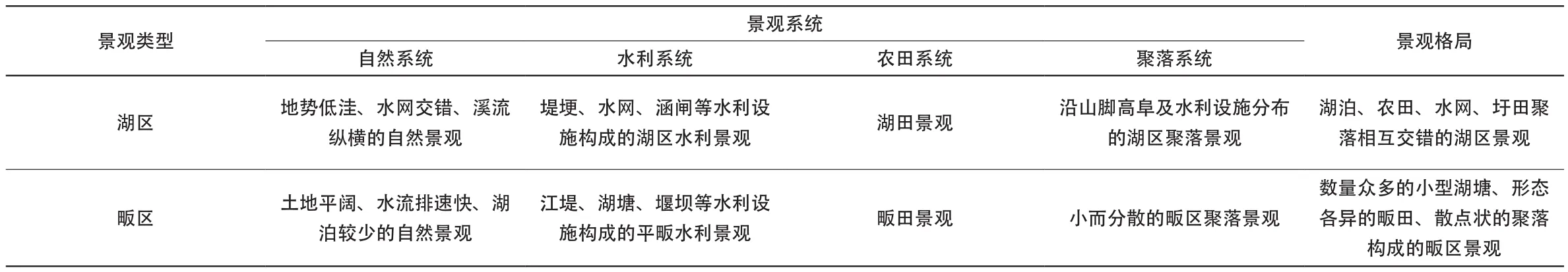

经过上述分层分析可以看出,湖区、畈区的景观系统要素构成与景观特征具有明显的差异(表1)。同时也可以发现,研究区各系统间呈现出相互递进且互动影响的关系:自然系统为人工建设提供了空间环境基底,水利设施的建立推动了农田体系的发展,并为聚落的产生奠定了良好的空间和物质基础,四者交织互动形成的景观面貌实际上是由自然环境与人为改造长期综合作用的结果,共同推动着区域景观格局的变迁[7]。

表1 湖区、畈区景观系统和景观格局对比Tab. 1 Comparison of landscape system and pattern between lake area and flat land area

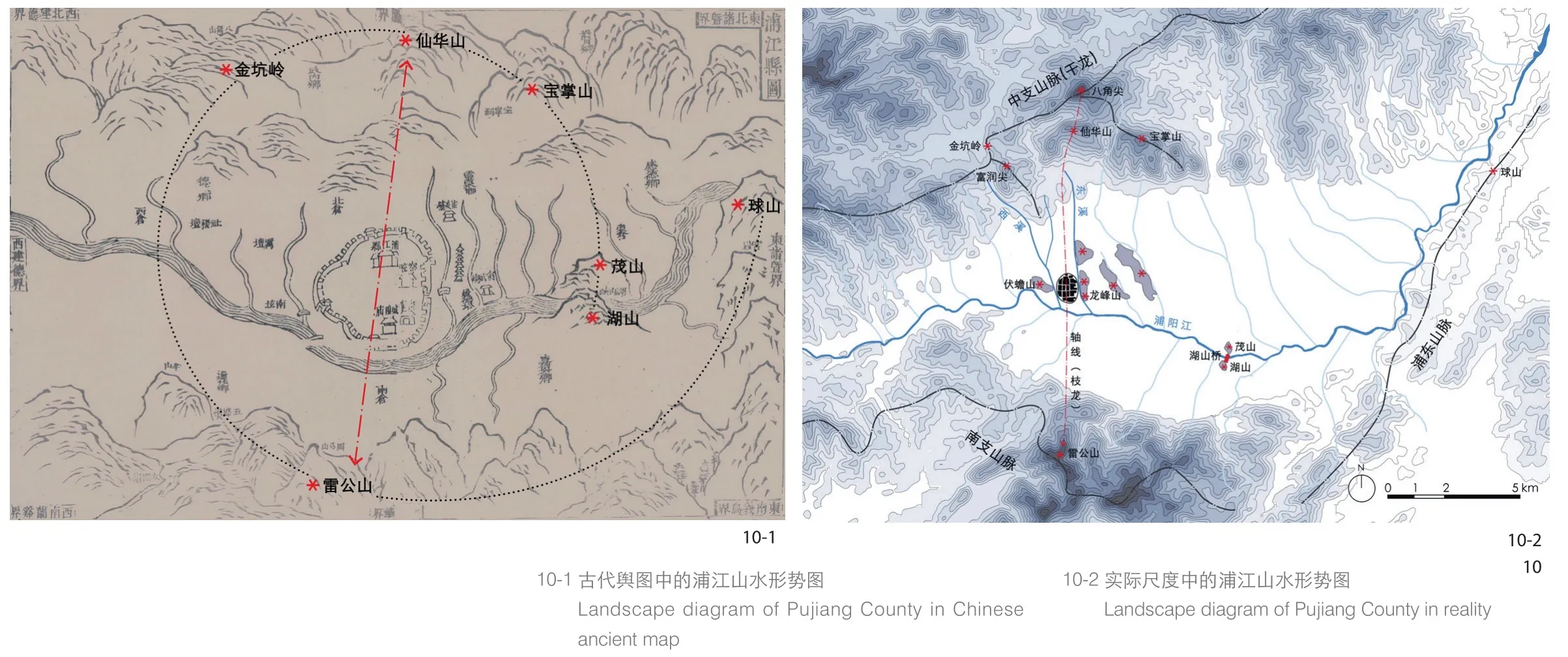

10 浦江县城山水形势示意图Landscape diagram of Pujiang County

3 浦阳江中上游河谷盆地典型聚落样本分析

通过现场调研,本文作者选取浦阳江中上游地区具有代表性的传统聚落,涉及不同的类型和空间尺度。对3个乡土景观典型实例展开具体分析,总结其人居环境营造的智慧,以小见大地对浦阳江中上游河谷盆地的乡土景观体系进行验证,从而为乡土景观的保留和转化提供理论依据。

3.1 畈区山水形势对城市景观格局的影响

平畈地区地势开阔,水患较少,农田水利系统对城市营造的束缚小,古人对自然山水的审美偏好更大程度地影响了城市景观格局的营造。浦阳镇是浦江县县城,其传统城市结构受到了风水堪舆理论的较大影响,因此可以从堪舆学“占边、立向、轭关”的角度对其进行解读。

“占边”,指在广袤无垠的荒野中,通过多重围合将广阔的空间转化为人可以感知的尺度。浦江地区的3支山脉群山环拱,共同围合形成151 km²的浦江盆地。其中,仙华山为“一邑之胜概,县治之主山”[8],城南雷公山为其朝案。城左有龙峰、东峰、寿峰3山,城右有伏蟾山,左右四砂龙虎环抱,与主山、朝案共同拱卫城镇。而城墙外东溪、西溪与南部浦阳江夹流环抱,形成浦阳镇的又一重护卫,最终使浦阳镇成为山水聚合,生气凝融的“一方胜概”。

“立向”,指确定朝向。浦江县主山仙华山(图10)的独异性形成了先民强烈的地标印象,方便人们在广袤的荒野中进行定位。主山确定以后,轴线便自北向南延伸而出,趋向城市。城市作为轴线的高潮,其内布局也遵循着严密的秩序。

“水口者,一方众水所总出处也”[9],“轭关”即掌控水口,对其进行控制经营。浦江共有2个水口,其中“水口第一关”位于县城以东6 km的湖山峡,峡岸南北有湖山与茂山。通过在两山间建桥、南岸湖山上建“湖山校舍”、北岸茂山之巅建寺等手法对水口进行培护和经营,加强对城市格局的空间控制力。为进一步增强藏风聚气的效果,又在球山设“水口第二关”。经过不断的人为营造后,水口往往成为城市近郊的景观胜地。

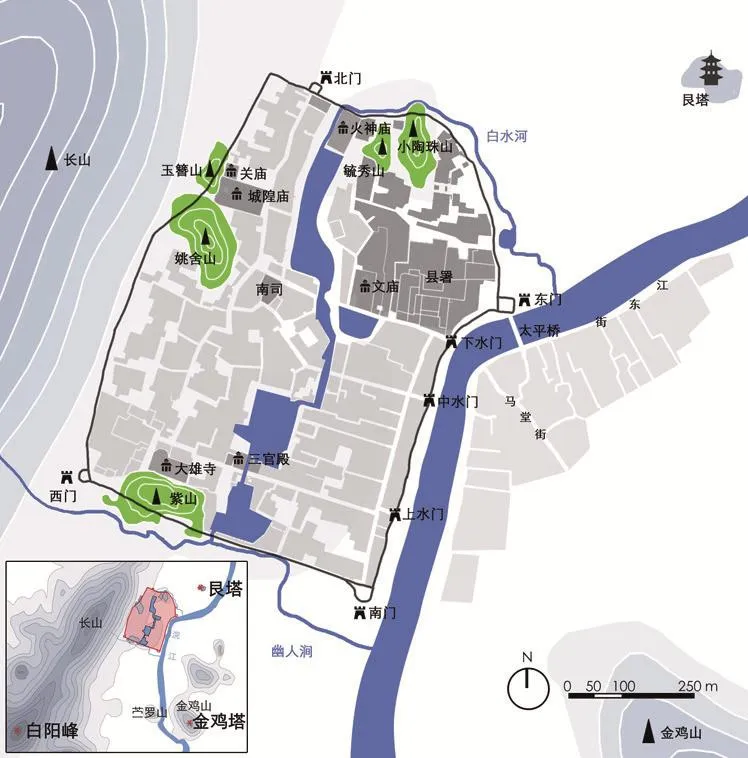

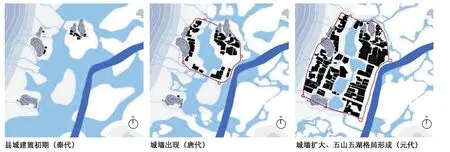

3.2 湖区农田水利开发与城市营造的相关性

诸暨县城位于诸暨盆地正中心,夹于长山与浦阳江之间。“盖用形家言,以白阳峰孤高”,因此在明万历十三年(1585年)分别于城市东北0.5 km处建艮塔,城东南1 km处建金鸡塔,“与(白阳峰)鼎峙,借以振起艮方之势也”[10],遂形成城市二塔一峰三足鼎立之势。城内5座砂山置于北、西、南3面,环抱有情,与东面浦阳江一同围合出约0.4 km²的地域,此后一直是诸暨传统城市的区域。城内之五湖,光绪《诸暨县志》记载:“相传旧嫌长山势逼,用堪舆家说,凿此当之。”[11]其实质作用是为了阻挡山洪,利用五湖调蓄城市洪水。至此,城市形成了枕山带江、二塔一峰、环山聚湖、灵秀所蓄的山水格局。

11 诸暨城市格局Zhuji County layout

12 诸暨城市演变示意图Zhuji County evolution

由于受自然环境的制约作用,城市形态较为自由(图11)。从外部来看,城墙包络五山,跌宕起伏,形成了“稚堞回环”的景观效果。城内没有非常严整的轴线,五湖居中,贯通南北,充当城中纽带。其中重要建筑均依五山高阜而建,部分寺庙建筑还依湖而立。可以说,城里湖光山色、街衢纵横,充满了江南水乡的秀丽、自由之美。

诸暨城市格局的形成与湖区开发密切相关。刘易斯·芒福德在其著作《城市文化》中提到,“特定区域条件中的土壤条件、气候、植被、农业和聚落发展在任何时间任何地点都是相互关联的,同时区域内的这些因素之间存在动态平衡”[12]。湖区的开发,反映了浦阳江中游地带湖荡密布,山溪弥漫的河谷盆地景观。中游地区潮湿松软的土壤在湖区的湖田围垦和聚落营建的过程中相当关键。作为在湿软土壤上建设的土地整理方法—筑堤建闸、开塘浚河,同样适用于湖田和聚落。

诸暨县城作为湖区聚落的顶级单元,其营造方式和湖区的建设有很强的相似性。诸暨城墙的出现与湖泊堤埂的围筑在时间上有一定的重合性,且城墙圈五山围筑,与建堤梗时沿山而筑有不谋而合之处。可以说,诸暨城墙在某种意义上相当于湖区的外堤,起到挡御浦阳江的作用。城市内部“五湖—两河—两闸”的排水系统与湖区的水利体系也有异曲同工之妙。五湖所处的位置本身就是雨水、山流积聚的地带,其相当于湖区原始的湖泊或是湖区开发后的低荡和沥河,起到滞洪蓄淡的作用。南闸与县湖闸又可以视为湖区水利系统的涵闸设施,起到调节、排涝的作用(图12)。

由此可以看出,诸暨城市营造的方式与湖区的建设具有相似的生成逻辑,城市与湖田在形态和构成元素上也有很强的相关性。因此,城市营造和湖区建设都可以被解读为自然形态和人工干预这2种力量相互作用的结果,它的基础则是水文系统、土壤条件与生产技术的高度一致性[13]。

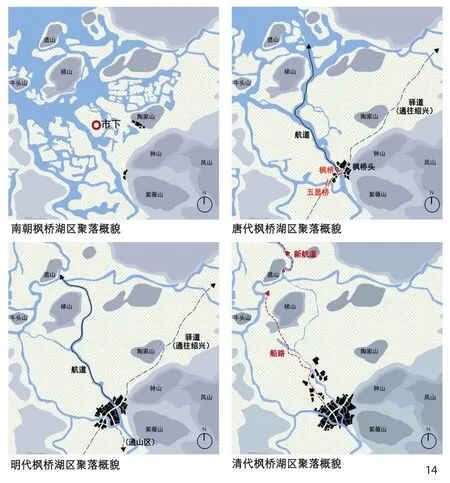

3.3 湖区开发进程中城镇格局的逐步成型

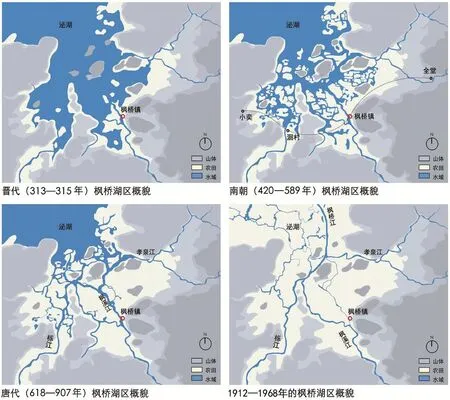

枫桥镇位于诸暨盆地的东北部,在早期,这里还是河网纵横的沼泽地,其北部地势低平,与泌湖连成一片。随着水利设施的进步,晋朝建兴年间(313—315年),盆地内部已筑有堤埂,形成了小片的圩田。南朝至隋(581—618年),湖田由东南向西北发展,小圩合成大圩,逐渐形成了大面积的湖田。

到了唐代(618—907年),随着湖田化的继续推进,湖区内河网被农田蚕食,自然溪流被围筑成为排水的沥河,至此奠定了日后枫桥湖区的水利景观格局。

唐以后湖田化更加迅速,枫桥的水利景观发生了明显的变化:明代,泌湖完全湖田化;清代,枫溪江干流逐渐淤塞,枫溪向西水道成为主干;民国后,整个枫桥盆地内纵横交错的河网几乎完全消失,只有规则的农田肌理显示出这里曾为湖区(图13)。

枫桥城镇的形成与湖区开发、水运商贸密切相关,区域水环境和城镇格局的变迁共同推动着枫桥镇景观格局的变化。早在南朝时,在今枫桥镇以北已出现集市的雏形,名为“市下”;至隋代枫溪江上游主河道已经基本固定,钟山西麓枫溪江渡头处则形成了跨溪的石桥“枫桥”[14]。这时的集市便由“市下”南移至石桥东侧,称之为“枫桥头”。唐代石桥重修,桥下设船埠,成为枫溪江航运的起点。以“枫桥头”为中心的集市因而逐渐发展起来。

至宋时,枫桥的集市已相当繁荣,形成了约1 500 m的长街,分上市、中市和下市3段。到了明代后期,南市逐渐形成。清代自乾隆以后,由于山区垦植,泥沙下泄造成了枫溪江河道的淤浅,枫溪江主流改道向西过五显桥而出。枫桥头自此水运衰落,去杭州的水路须至遮山下船。因此,镇上出现了一条从南市往北,经楼家去遮山的所谓“船路”。在这条“船路”的南端,店铺林立,成了日后的北市。至此,枫桥镇一纵一横的街道格局终于形成,并一直延续至今(图14)。

13 枫桥湖区景观演变Landscape evolution of Fengqiao lake area

14 枫桥镇城镇格局形成Formation of Fengqiao town pattern

4 结语

河谷盆地是中国主要农业区域的地理单元类型之一[15],浦阳江中上游河谷盆地以湖区和畈区为核心的景观系统体现了自然环境、农业开发、水利建设和城市营造的紧密联系,集中反映了乡土景观逐渐形成和演变的发展过程,具有独特的研究价值和一定的代表性。可以说,该研究区的乡土景观在历史长河中进行着较为稳定的发展演变,凝聚了深厚的文化底蕴和强烈的地域特色。然而,在城市化与全球化的浪潮下,土地使用方式和生活方式的巨大改变使得由自然—农业—聚落所编织的景观体系不断被拆解。为应对这种冲击,既要考虑到各个系统间的叠加耦合关系,又要注重不同系统自身的景观独特性,同时借鉴不同类型聚落样本的营建经验,更好地完成乡土景观的保存和转化。

图表来源(Source of Figures and Table):

图1底图引自2016年谷歌地形图;图2参考1994年西安地图出版社出版的《诸暨县水利志》中的诸暨市浦阳江标准堤建设图、浦江县地貌图等;图3~7、9底图引自1968年谷歌卫星地图;图8左图依据1984年地理信息数据,利用ENVI软件进行数据分析得出,右图参考1968年谷歌卫星地图绘制;图10-1底图引自康熙《金华府志》清康熙二十二年(1683年)浦江县图;图10-2参考2013年方志出版社出版的《浦江水利志》中的浦江县山脉图、浦江县水系图;图11、12参考1993年浙江人民出版社出版的《诸暨县志》中的民国十一年(1922年)诸暨县城图;图13、14参考2013年浙江古籍出版社出版的《浙江民国地形图》;表1由作者整理绘制。