基于文化与政治生态学的社会生态系统演进机制研究—以杭州与西湖为例

王鑫 (美)拉里·詹姆斯·格伦弗洛 吴竑 吴承照

1 研究背景

直至20世纪70年代,自然科学与社会科学仍各自分立、鲜有交叉,关注人类社会与自然环境在交互作用下形成的复杂社会生态系统(social-ecological systems,简称SESs)①的研究非常有限。20世纪70—80年代,随着自然历史学(environmental history)、生态伦理学(environmental ethics)、政治生态学(political ecology)等多个社会学分支的出现和复兴,对于社会生态系统的复杂性及其演化机制的研究逐渐成为社会学和生态学的重要议题[1]。

社会生态系统由生物、地理、自然元素以及相关的社会行为者、社会体制组成[2],具有不可预期、自组织、多稳态、阈值效应、历史依赖等多种特征[3]。城市及其周边环境具有典型的社会生态系统特征,一方面城市周边环境以土地、生态、人文等多种资源属性维持人类生存与文化传承;另一方面城市发展所带来的不同程度的扰动影响生态系统结构和功能,自然与社会系统相互嵌套、高度耦合。

西湖作为中国乃至世界的园林景观瑰宝,其历史变迁、文化价值、园林建设等得到国内学者的深入研究[4-6],其与杭州的共生关系也得到广泛认可[7]。然而,对于城湖关系的研究主要从城市对西湖的治理以及西湖的景观功能等视角出发[8-9],对于城湖相互作用下社会生态系统演进的深入论述较少。本研究引入文化与政治生态学理论,吸收前人研究成果,对杭州—西湖社会生态系统的演进机制进行研究,剖析系统演进驱动力、识别各亚系统及各组分之间的复杂关系。

1.1 文化与政治生态学概述

20世纪30年代美国人类学家发展了文化生态学(cultural ecology)理论,认为人类文化系统是社会适应物质环境和社会环境的结果。文化生态学最初关注的重点是经济学,尤其是重要资源的地理分布及具有文化特色的资源获取途径[10]。这一视角对于研究文化的演进尤为重要,因为不断变化的资源利用和适应性的资源摄取策略常是文化系统变革的重要动力。最近,文化生态学新的分支“环境人类学”运用系统生态学的理论来阐释人类文化与自然环境之间的关系[11]。政治生态学考察政治决策及经济和环境之间的关系,尤其是对自然环境产生大规模影响的政治决策[12]。它在文化生态学探索资源摄取及其对环境影响的基础上,进一步审视文化系统获取资源的政治机制及其对生态系统的影响。文化与政治生态学的结合为理解人类与其所处的生态系统之间的相互影响提供了重要理念和手段[13]。

1.2 社会生态系统研究框架

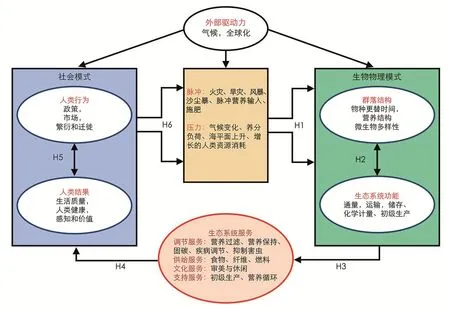

近20年来,针对社会生态系统的综合性研究框架在多个社会与自然学科的互动中不断进化。韧性联盟创始人克劳福德·斯坦利·霍林(Crawford Stanley Holling)采用适应性循环的扰沌模型(Panarchy)来解释生态系统结构和功能的4个变化阶段[14]。2009年,埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)从公共资源管理的角度建立综合性分析框架,提出社会生态系统的4个一级变量(资源单元、资源系统、政府制度和使用者)受人文因素(社会、经济、政治)及自然因素的共同影响,并列举出10项高度影响系统可持续性的子系统变量[15]。这一框架兼顾了社会与生态2个系统的研究深度,有助于识别系统变量之间的复杂关系。此后,斯科特·柯林斯(Scott Collins)等针对长期的社会生态系统研究提出压力—脉冲动力研究框架(press-pulse dynamics,简称PPD,图1)②,依据该框架辨清不同扰动及各系统组分之间的互动影响,并将生态系统服务(ecosystem services)③作为连接社会系统与生态系统的桥梁,认为人类行为影响生态系统进程,同时生态系统服务反过来改变人类行为[16]353。柯林斯希望长期的数据积累及分析能推动理论进步,突破目前对系统组分间相关性的探讨,跨越到对系统机制和模式的揭示。

1.3 理论与框架适用性

文化与政治生态学作为成熟且普适的社会科学理论,曾被广泛地应用于人类聚落与水(尤其是湖泊)生态系统关系的研究中[17]127,[18]19,[19];如帕森斯采用文化生态学研究方法,以详尽的考古资料论证湖泊及湖滨资源及其所带来的水产经济对墨西哥中部山谷聚落发展生息的重要性[17]277-328;再如维茨以《湖泊上的城市:政治生态学与墨西哥城的发展》一书详细解析了19世纪80年代以来,在脆弱的自然环境中迅速增长的墨西哥城为应对其环境挑战而制定的政治决策及技术解决方案[18]164,193。文化与政治生态学的结合可为探索杭州—西湖社会生态系统的演进机制提供重要理论基础。一方面,西湖为杭州长期提供关键性资源及生态系统服务(文化生态学范畴);另一方面,人类在2 000余年间通过自上而下的决策,持续严格地对西湖这一人工生态系统进行管理以获取其生态系统服务(政治生态学范畴)。而柯林斯的压力—脉冲动力研究框架,由于其对社会生态系统演进驱动力的宏观把握和对影响系统演进关键变量的敏锐识别,为杭州—西湖区域景观研究提供了可操作框架。

2 杭州—西湖社会生态系统的演进机制

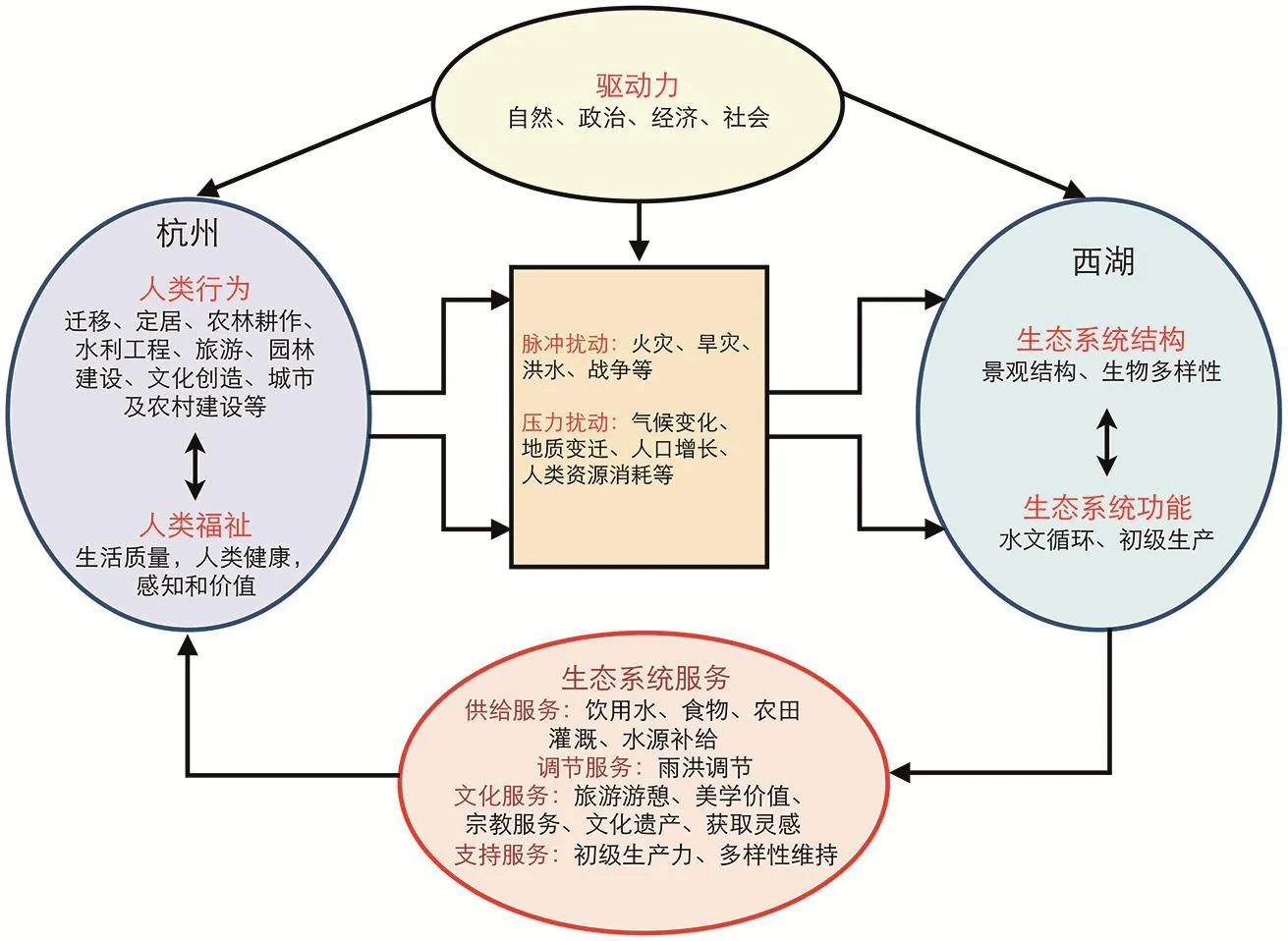

依据压力—脉冲动力研究框架,宏观考察杭州与西湖的动态演进过程,提出杭州—西湖社会生态系统综合研究框架(图2)。认为多种驱动力对城市与西湖两个子系统产生影响,人类行为伴随驱动因素构成短期的脉冲扰动与长期的压力扰动, 改变西湖生态系统结构和功能。生态系统动态变化对生态系统服务产生影响,并进一步影响人类福祉的实现。在整个系统演进的过程中,各系统组分随着时间变化都会对整个系统产生可预期和不可预期的影响,呈现不同的阶段性特征及系统状态。

2.1 演进阶段

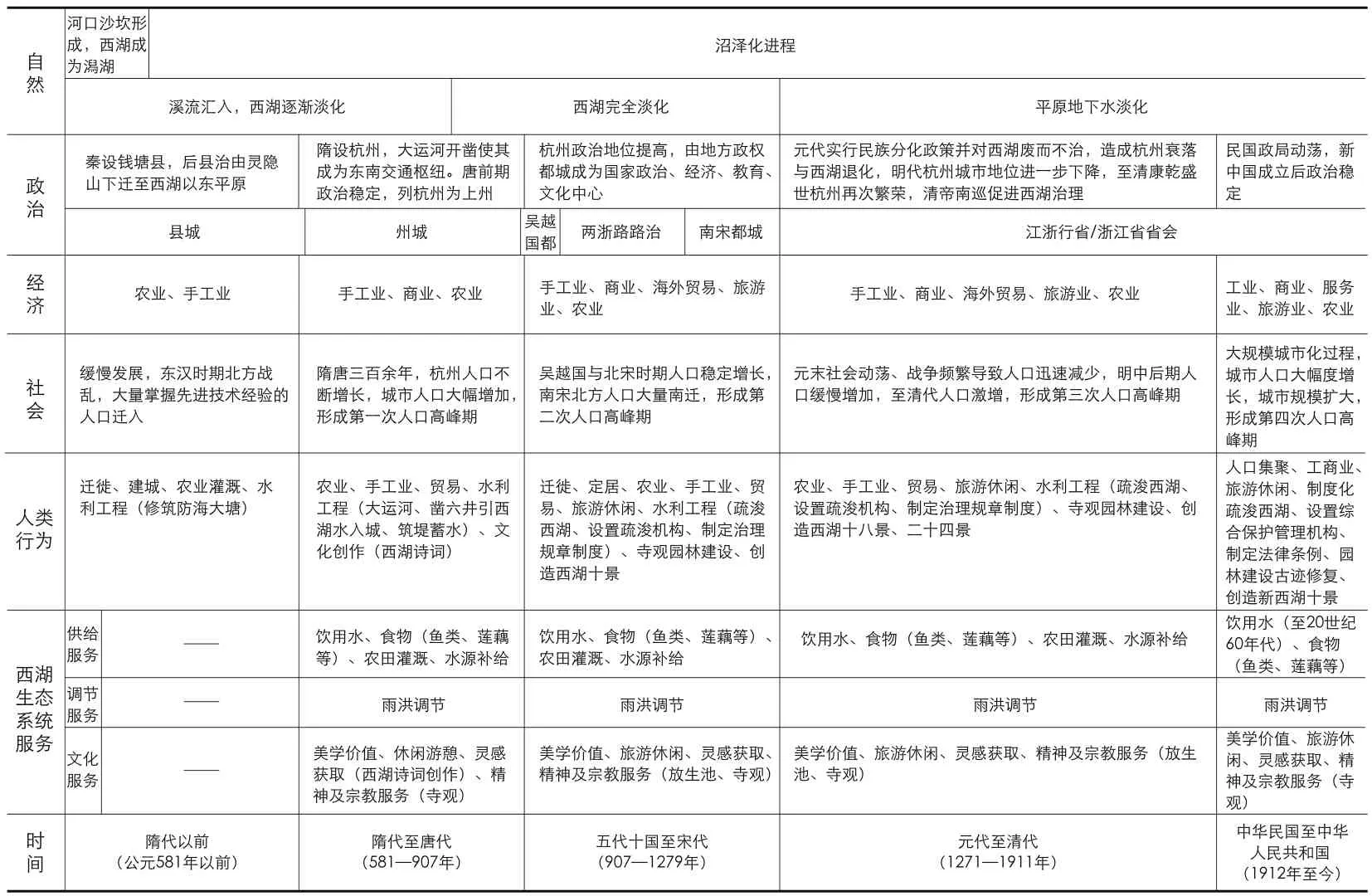

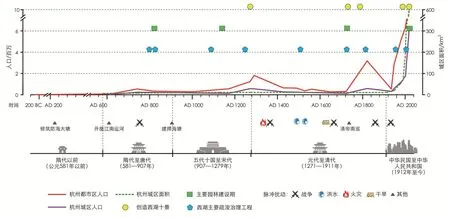

杭州—西湖社会生态系统的演进具有明显的阶段性,按照政治、经济、社会以及景观变迁等特征,可分为隋以前、隋代至唐代、五代十国至宋代、元代至清代以及中华民国至中华人民共和国5个阶段(表1、图3)。隋以前主要以自然驱动力为主导,西湖在防海大塘和河口天然力的作用下逐渐形成人工湖体,与杭州在空间和功能上相对独立。隋唐时期杭州不断增长的人口加大了对饮用水的需求,西湖自唐代淡化后开始为城市提供淡水。五代十国至宋代伴随杭州政治地位的提高和经济的发展,人们开始系统管理建设西湖并创造西湖十景。元代与明代前期杭州衰落,人们在政治与经济因素的影响下对西湖“废而不治”,导致西湖因沼泽化与人为侵占等原因葑草丛生、湖田日扩。清中期杭州与西湖出现共同繁荣的局面,但清末以及民国时期社会持续动荡使杭州与西湖再次衰落。直到新中国成立尤其是改革开放后杭州社会经济高速发展,西湖经历了从疏浚到综合治理的过程,进一步支撑了杭州社会、经济、文化的发展。

1 柯林斯压力—脉冲动力研究框架[16]353Press-Pulse Dynamics framework (PPD)[16]353

2 杭州—西湖社会生态系统综合研究框架(根据压力—脉冲动力研究框架调整)[16]353Hangzhou-West Lake social-ecological system integrated framework (based on Press-Pulse Dynamics framework)[16]353

2.2 演进驱动力

自然、政治、经济与社会驱动力促进了杭州—西湖社会生态系统的演进(表1、图3)。自然地理变迁是杭州与西湖存在的物质基础。国家及区域政治决策、经济发展、社会变迁形成长期的驱动力影响杭州发展进程,并直接或间接地影响西湖生态系统。从政治经济角度看,自唐代开始,杭州在各历史时期一直保持较高的政治地位,杭州的商业、手工业、对外贸易与旅游业等一直是经济结构的主体,也是国家财政收入的重要来源,历代中央政府极为重视杭州发展。社会驱动力中人口因素是影响系统演进的重要变量,社会经济发展使杭州集聚了大量的城市人口,对周边资源尤其是水资源有着巨大需求,为维持杭州社会系统运行必然要对西湖进行有效治理,园林建设、大规模疏浚等人类行为与人口高峰期基本保持一致。此外,战争、火灾、洪水等短期脉冲扰动(自然及社会事件)也不同程度地影响系统演进趋势。

2.3 系统演进中的人类行为

宏观层面来看,大规模迁徙、定居、旅游等人类行为对杭州—西湖社会生态系统产生了长期影响,具体作用到西湖生态系统的人类行为可分为3个层面:疏浚与治理、园林建设以及文化创造。按照自然地理进程,西湖在经历沼泽化过程后将逐渐衰亡,为抗沼泽化所进行的主要疏浚工程古代有23次,新中国成立后有3次[38],在疏浚的同时也对围湖造田、官民侵占等行为进行治理,制定规章制度、设立管理机构保障西湖作为水利基础设施的功能。西湖园林建设始于唐代,有南宋、清代、新中国3个建设高峰期。人类对于西湖的文化创造体现在创作西湖诗词和绘画,其中最重要的西湖十景题名文化与园林建设同步,是西湖最具特色的文化象征(图3)。

2.4 西湖生态系统服务

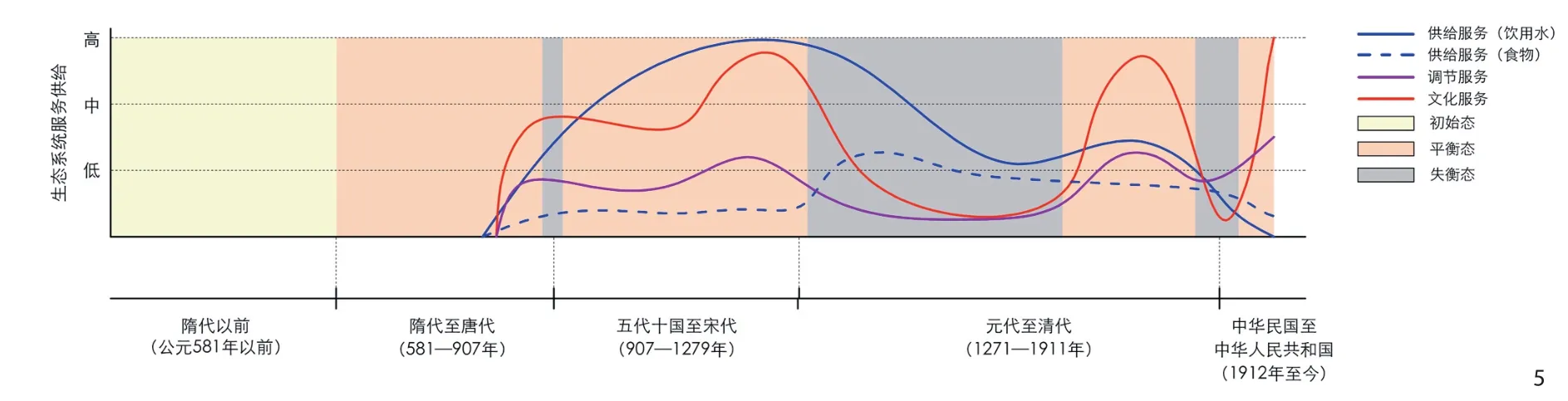

西湖为杭州在各个历史时期提供了不同的生态系统服务,其提供供给服务、调节服务以及文化服务的强度呈动态变化趋势④(图3)。

1)供给服务(饮用水、食物、农田灌溉、水源补给等)。汉代以前西湖与平原地下水都是咸水无法饮用,至唐代西湖完全淡化,并通过六井向城市供水。随着地下水逐渐淡化,杭州饮用水来源有西湖、井水以及河水,到1947年仍有近1/3人口饮用西湖水[39]。20世纪60—70年代西湖污染严重,不再为城市提供饮用水。西湖也为城市提供了鱼类等食物资源,《西湖游览志余》中记载:“湖中物产殷富,听民间自取之,故捕鱼搅草之艇,扰扰烟水间……湖滨多植莲藕、菱荠、茭芡之蜀,或蓄鱼鲜,日供城市。”[40]现在,西湖每年进行一次巨网捕鱼,向市场提供鲢鱼、草鱼等渔产品[41]。

杭州环湖沿山的田地、城西南山地以及北部远至仁和、海宁的田地都依靠西湖水灌溉,大片的土地用来种植桑树、稻谷、茭菱、蔬菜等农作物,不仅为城市提供了食物,而且为丝织业提供了原料。西湖除了作为覆盖范围很广的灌溉体系的水源,还是大运河以及内河的重要补给水源,为水上交通及市民日常生活用水提供了重要支撑。

2)调节服务(雨洪调节)。唐代李泌修石函三闸蓄泄湖水,白居易也在《钱塘湖石记》中记载:“又若霖雨三日已上,即往往堤决。须所由巡守预为之防。其笕之南,旧有缺岸,若水暴涨,即于缺岸泄之;又不减,兼于石函、南笕泄之,防堤溃也。”此后,各个历史时期都格外重视西湖防旱抗涝、雨洪调节的功能,不断完善泄洪闸、排水管网等基础设施建设和水利管理制度。

3)文化服务(旅游游憩、美学价值、宗教服务、文化遗产、获取灵感等)。从唐代开始,西湖就成为吸引大众游览的风景名胜地,之后在南宋、清代和新中国出现了3次旅游高峰。现在,西湖作为世界遗产和杭州旅游产业的中心,其休闲旅游功能已成为西湖最主要的生态系统服务[41]440。此外,西湖激发了人们创作诗词、绘画的灵感,周边大量历史悠久的寺观为人们提供了宗教服务。综上所述,西湖的文化服务对提高人类福祉发挥了不可替代的作用。

表1 杭州—西湖社会生态系统演进驱动力、人类行为与西湖生态系统服务[20-28]Tab. 1 Hangzhou-West Lake social-ecological system evolution drivers, human behavior and West Lake ecosystem services[20-28]

3 杭州—西湖社会生态系统的演进状态及其对西湖生态系统服务的影响

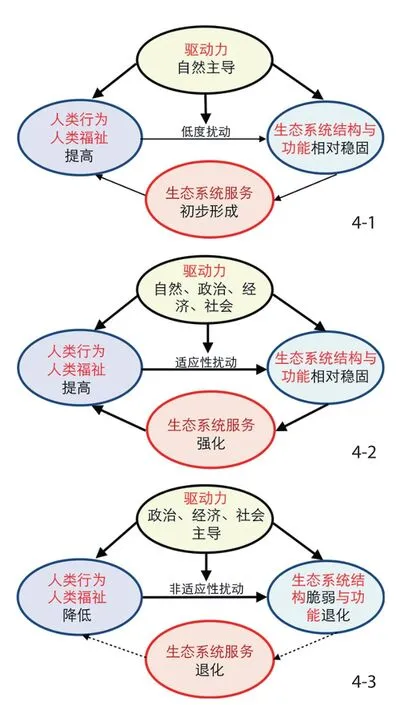

杭州—西湖社会生态系统在各发展阶段呈现波动演进的系统状态,即初始态、平衡态与失衡态。初始态表现在系统形成初期,平衡态与失衡态在各历史时期交替出现⑤。

3.1 初始态

隋以前为初始态,自然驱动力占主导地位。这一时期人类聚落规模较小,干预自然的能力有限,并未对环境产生过大影响(图4-1)。约2 500年前的全新世后期,钱塘江河口泥沙沉积形成的河口沙坎使西湖发展为潟湖。杭州在秦代为灵隐山下小县,至东汉外来人口大量迁入,钱塘县迁至地势平坦、水路交通便利的西湖以东的冲积平原,为防海潮华信筑塘,使西湖形成了稳定的空间格局。这一时期西湖仍为咸水湖,仅提供水上交通等功能。

3.2 平衡态

3 杭州人口、城区面积、脉冲扰动与人类行为[29-37]Hangzhou population, urban area, pulse disturbances and human behavior[29-37]

4 杭州—西湖社会生态系统演进状态Hangzhou-West Lake social-ecological system evolution states4-1 初始态(隋以前)Initial state (before Sui Dynasty)4-2 平衡态(南宋)Equilibrium (Southern Song Dynasty)4-3 失衡态(元代至明中期)Imbalance (Yuan to Mid-Ming Dynasty)

5 不同系统状态下西湖生态系统服务变化趋势Conceptual evolution of West Lake ecosystem services in different system evolution status

平衡态下驱动力保持稳定,人类不断调节扰动使之保持在系统阈值范围之内,生态系统服务不断得到维持或强化进而提高人类福祉(图4-2)。以南宋为例,在政治、经济、社会驱动力主导下杭州与西湖演进形成良性循环。南宋定都杭州,杭州一跃成为全国政治、经济、教育、文化中心。北方人口大量迁入极大促进了杭州经济发展,对饮水、灌溉、游憩等需求激增。因此,历任知府视疏浚西湖为重要政绩,130多年中较大规模的治理多达7次[42]。杭州作为国都开展了大规模的园林建设,国家画院画家创作了西湖十景,西湖生态系统服务尤其是文化服务得到了加强。

3.3 失衡态

不稳定的驱动力与人类非适应性行为都会引起对系统阈值的突破,最终导致生态系统服务退化造成人类福祉降低(图4-3)。从杭州—西湖社会生态系统的整个生命周期来看,元代至明代中期保持了较长时间的失衡态。元代杭州由首都降为行省治所,政治影响、商贸集聚、旅游功能等骤然下降,统治者采取民族分化政策极大影响了杭州社会发展,视西湖为误国祸水废而不治,加上元末社会持续动荡,火灾、战争对杭州与西湖破坏极大。明代前期海禁政策以及倭寇侵扰对杭州社会经济产生很大负面影响[23]22,城市衰落导致西湖在沼泽化与人为侵占等因素影响下几乎淤塞为平陆,生态系统服务能力的退化又直接影响饮水、灌溉及航运等支持城市运行的功能。

3.4 西湖生态系统服务的变化趋势

随着驱动力及人类需求的变化,西湖在不同历史时期所提供的生态系统服务种类和质量有所差别。根据有限的历史资料和数据绘制出西湖生态系统服务变化趋势示意图(图5)。整体来看,存在供给类生态系统服务(饮用水等)逐渐下降和文化与游憩类服务逐渐上升的大趋势。1)唐至南宋期间,西湖作为杭州不可替代的重要水源地为市民提供饮用水,其水源供给服务随着人口与需求的增长于宋朝达到顶峰。元代以后地下水完全淡化,井水与湖水并存成为城市的主要水源。新中国成立后随着技术的进步,引钱塘江水为杭州提供自来水,西湖自此不再为城市提供饮用水供给服务。2)有限的历史资料表明,食物供给服务(粮食、桑麻为主)与环境政策、人类行为之间的关系错综复杂;如系统处于失衡态时,对西湖管理的缺失往往导致湖田占用,带来食物供给服务的上升;而系统处于平衡态时,常对湖区实施更为严格的管理政策(如禁渔、退耕还湖等),导致食物供给服务的下降。再者,西湖的文化与游憩类服务从宋代开始,由于风景文化(西湖十景)的创造和传播得到加强,在南宋、清代及新中国成立后出现3次文化和旅游高峰,并逐渐取代供给服务和调节服务成为最重要的生态系统服务类型。最后,从整个历史来看,西湖生态系统服务变化与系统整体状态相关,除文化服务功能与系统状态呈总体正相关(平衡态下提高,失衡态下降低)之外,其他类别服务在不同的驱动力下呈现复杂的变化趋势(图5)。

4 讨论与结论

从潟湖到人工湖再到享誉世界的文化景观遗产,西湖数千年的历史演进过程体现了具有鲜明文化特色的土地资源利用方式—从被动应对到主动改造,从经验式累积发展为综合的生态智慧。漫漫历史长河中,各朝代政府和人民为建造、维护和美化西湖这一大型人工生态系统倾注了令西方世界不可想象的物力及人力资源,收获的不仅仅是城市赖以生存的物质资源,更有风景秀丽的理想人居环境和世界罕见的精神文化家园。区域土地资源利用、文化创造与对理想人居环境的追求,使得杭州与西湖成为社会生态系统研究中极具中国特色的优秀案例。

西湖在不同历史阶段所提供的生态系统服务体现了人类对自然环境的维持与生态系统服务功能之间的正相关动态平衡关系。人类在资源利用与保护、经济发展、社会稳定、环境质量与文化传承等多层面的现实需求促使其对生态环境进行持续的修复、调节和建设,以维系和强化西湖的生态系统服务功能。另一方面,西湖服务能力的强弱反过来影响社会经济发展并改变人类行为。这种关系在某种程度上体现了尺度效应,即城市规模及其政治经济地位决定了其影响和改造自然的能力,反之,自然环境的容量也决定了其提供生态系统服务的种类、数量与质量。

文化与政治生态学所提供的资源分布、资源获取途径、政治决策对环境的关键性作用等核心概念为解析杭州—西湖社会生态系统演变提供了崭新而有效的视角。无论是宏观的朝代更替,还是地方政府的政治决策,都显示出对西湖的巨大影响。这些影响有的作用到社会系统进而影响生态环境,有的则直接改变生态结构和区域景观面貌。此外,地方政治决策者在中国文人思想影响下的政治理想与行为规范对西湖自然和文化环境的塑造影响极其深远,值得开展更深入的研究。

科学认识社会生态系统及其演进机制是对其有效管理的基础,为生态系统服务调控、区域土地利用规划、景观及文化遗产保护与利用提供了科学依据。历史研究有助于在宏观上识别影响景观变迁的关键驱动因素,这其中某些因素至现代仍不断反复出现(如城市增长、自然灾害等)。结合对未来潜在驱动力(如气候变化、经济及政治效应等)的认识,总结人类长期管理生态系统过程中所积累的经验与教训,可以用来指导现代社会如何应对发展中的不确定性,制定风险可控性策略,降低系统失衡概率。西湖在各个历史时期为城市提供不可替代的生态系统服务,这是她存续的逻辑基础,未来规划可以社会需求为导向,将西湖生态系统服务的种类、数量和质量作为重要指标进行评估,并制定规划和设计策略,以优化其服务功能,构建维持生态存续、满足精神需求的区域景观格局,实现杭州—西湖社会生态系统的可持续发展。

对杭州—西湖社会生态系统的研究为学界贡献了一个宝贵的时空跨度长达2 200年的城市尺度案例。然而,长期的社会生态系统演进机制研究仍普遍存在文献缺失、不同历史时期的数据难以整合、对系统关键组分(如资源量、生态系统服务价值等)量化难度大等研究困难。社会生态系统本身的复杂性与非线性特点也造成研究理论、概念和方法难以统一。未来研究应结合社会科学与自然科学的最新进展,不断完善现有研究框架,积累更多样(跨文化、跨尺度、跨历史阶段等)的案例分析,深入理解对系统各组分间的关系,最终实现对系统演化机制和模式的科学认识。

致谢(Acknowledgements):

感谢国家留学基金委(CSC)提供美国宾夕法尼亚州立大学访学资助。

注释(Notes):

① Berkes & Folke(1998)将社会生态系统定义为“人类作为自然的一部分的复杂综合的系统”。

② PPD框架为长期、综合的社会生态研究提供了基础。图1右边代表传统生态研究领域;左边代表环境变化的人类层面;这两者是由生态系统服务和人类行为影响或引起的脉冲和压力事件联系在一起。H1~H6指的是整合那些聚焦于长期研究议程的假设。框架的假设:H1,长期压力扰动和短期脉冲扰动相互作用改变生态系统结构和功能;H2,生物结构既是能量和物质生态流动的原因又是其结果;H3,生态系统动态变化对大多数生态系统服务产生负面影响;H4,重要生态系统服务的变化改变人类的结果;H5,人类结果的变化,如生活质量或感知影响人类行为;H6,可预测和不可预测的人类行为反应影响整个生态系统中压力和脉冲扰动的频率、大小或形式。

③ 千年生态系统评估(2005)将生态系统服务(ecosystem Services)定义为“健康运作的自然生态系统对人类福祉的贡献”。

④ 支持服务没有被直接利用,文中暂未详细分析。

⑤ 由于社会生态系统具有多层级的时空尺度特点,仍然可以再做尺度下移细化其演进状态。本文作者仅以南宋与元代至明中期为例进行说明。

图表来源(Sources of Figures and Table):

图1、2改绘自参考文献[16];图3根据参考文献[29-37]绘制;