古代手制陶器上的泥片缝隙和泥条缝隙

李文杰

(中国国家博物馆,北京 100006)

研究古代制陶技术的重点和难点是坯体的成型方法,容易出错之处也是成型方法。避免出错的诀窍是考察出土实物,从实物上找到坯体成型方法的证据。具体地说,要以出土实物上所遗留的痕迹和现象作为坯体成型方法的证据。

在古代制陶技术中,痕迹是用手指或工具直接施于坯体表面的印痕,可以看到或触摸到,它与制陶者的行为有直接关系。

古代手制陶器的成型方法有捏塑法、泥片贴筑法、泥条筑成法三类。其中捏塑法最原始,最少见,它没有经过泥片或泥条等中间环节,因此也称直接成型法。泥片贴筑法流行于新石器时代早期和中期,泥条筑成法流行于新石器时代中期至周代。泥片贴筑的陶器上常见泥片缝隙,泥条筑成的陶器上常见泥条缝隙,真可谓“家常便饭”,不足为奇。但是,如果忽略了这些缝隙,就可能错失这些“家常便饭”带来的信息。

泥片和泥条本身有一定形状,用手捏薄、捏扁之后,还有一定形状,并且有边缘。通常情况下,这些缝隙不能用工具(如薄刀片)探测到,肉眼只能看到缝隙的边缘,暴露在陶器内壁或外表的缝隙实际上只是缝隙的边缘,只是冰山一角而已。然而,它仍有重要性:只要细心观察这些缝隙的边缘,就会发现相邻各泥片(泥条)之间有叠压关系,根据叠压关系,可以判断泥片(泥条)是从器壁内侧贴上去的还是从器壁外侧贴上去的,是按顺时针方向贴上去的还是按逆时针方向贴上去的。查明这些细节,制造坯体的操作方法也就清楚了。

笔者认为,认真考察实物,结合模拟实验所取得的经验,再加上建立在证据和逻辑推理基础上的理性思维,三者相结合,所得出的结论更科学,更合理,更可信。

一、泥片贴筑法遗留的泥片缝隙

泥片贴筑法系指将泥料先搓成泥球或短泥条,再按压、拍打或滚压成泥片,然后经过手捏、拍打或滚压,使相邻各泥片互相粘接在一起筑成坯体的方法。各泥片之间存在的缝隙统称泥片缝隙。

泥片贴筑法有正筑、倒筑之分,前者泥片从器物底部筑起,直到口部,后者泥片从器物口部筑起,直到底部;还有盘筑、圈筑之别,前者泥片按逆时针或顺时针方向盘旋上升,后者泥片一圈圈垒叠而上,每圈首尾衔接。

仔细观察陶器标本上的泥片痕迹,可以推导出古人是按照怎样的方式和顺序将一片片泥片粘接、筑成一件器物的。下面试举例说明。

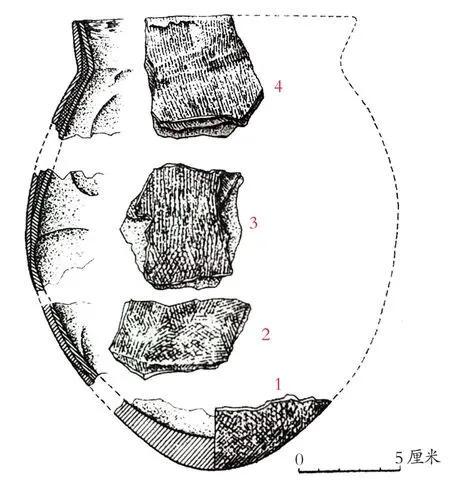

(一)新石器时代早期采用泥片贴筑法制作的典型陶器如出土于广西桂林市甑皮岩遗址第三期的陶罐(图一)[1]22。该陶罐是由四块陶片复原而成。从剖面图上我们可以看出,罐口部(图一,4)的陶片有三层泥片,腹部陶片(图一,2、3)有两层或三层泥片,各泥片之间都有明显的泥片缝隙。仔细观察,又可看出有的泥片是从器壁内侧贴上去的,有的泥片是从器壁外侧贴上去的,这表明当时贴泥片的方法还不规范。分析这些泥片缝隙,可以知道,口部和底部(图一,1)的制作程序都是自下而上,腹部则是先贴筑腹下部,后贴筑腹中部。表明这件陶器是采用正筑法,自底部筑起,直到口部,于口部将三片泥片贴合在一起,并捏圆润,形成口沿。

图一 新石器时代早期泥片贴筑法制陶示例——甑皮岩遗址第三期陶罐

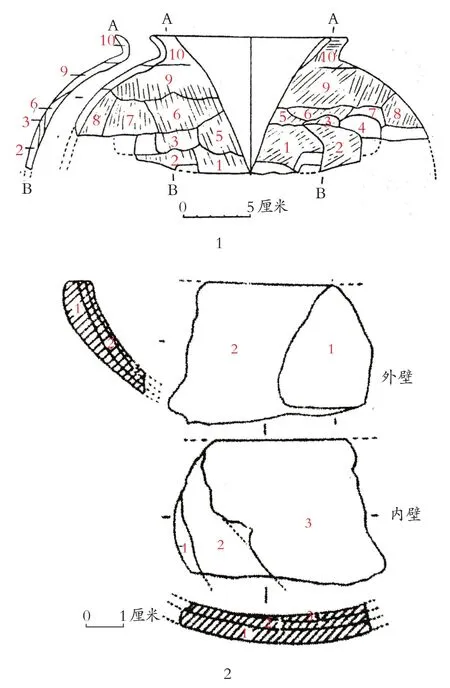

(二)新石器时代中期采用泥片贴筑法的陶器标本,可以河南舞阳县贾湖遗址三期的双耳罐(T17③B∶9)和湖北宜都市青龙山城背溪文化的圈足盘(H1∶41)为例。

贾湖遗址三期双耳罐T17③B∶9,仅存肩部以上。标本可见泥片开裂,界线分明,有明显泥片缝隙。笔者对该标本进行了仔细观察,并绘制了泥片排列图(图二,1)[1]38。该器采用正筑泥片圈筑法成型,泥片按逆时针方向排列,制作者操作时是用右手捏泥片。图中可见,肩下部用较小的泥片贴成,第1、2块属于第一圈,第3、4块填补缺口(其中第4块脱落,留有疤痕),第5~8块属于第二圈。剖面显示上述泥片都是从器壁内侧贴上去的,泥片向器内倾斜。肩上部和口沿用大泥片贴成,剖面可见第9、10块是从器壁外侧贴上去的,泥片向器外倾斜。泥片从器壁内侧还是从器壁外侧贴上去,可以灵活掌握,表明操作方法仍不规范。一些泥片长与宽的比值较大,介于泥片与泥条之间,这是由泥片贴筑法向泥条筑成法过渡的表现。

城背溪文化的圈足盘H1∶41(图二,2)[1]38,为口部残片,内壁、外表和剖面都可看到泥片贴筑的痕迹。各泥片之间都有明显的缝隙。图中上右侧的平面图为陶片外壁,可见泥片1在右,泥片2在左;中间的平面图为内壁,可见泥片1在左,泥片2居中,泥片3在右——这表明泥片是按顺时针方向逐片贴上去的。从纵剖面和横剖面看,均为泥片1在外,泥片2居中,泥片3在内——这表明泥片是从距制陶者自己较远一侧的器壁内侧贴上去的。笔者在绘完线图之后,曾用剃须刀片插入泥片缝隙,将泥片逐层剥离,用肉眼直接观察到了泥片和泥片缝隙的全貌。如果能用探伤仪精确地探测隐藏在陶片内部的泥片缝隙就更好了。

图二 新石器时代中期泥片贴筑法制陶示例

二、泥条筑成法遗留的泥条缝隙

泥条筑成法系指将泥料先搓成泥条,再经过手捏,使相邻各泥条之间互相粘接在一起筑成坯体的成型方法。各泥条存在的缝隙统称泥条缝隙。

泥条筑成法也有正筑、倒筑之分,前者泥条从底部筑起,直到口部,后者泥条从口部筑起,直到底部;还有盘筑、圈筑之别,前者泥条按逆时针或顺时针方向盘旋上升,后者泥条一圈圈垒叠而上,每圈首尾衔接。

同样,观察泥条痕迹可以推导出古人是如何采用泥条筑成法制成陶器的。下面试举例说明。

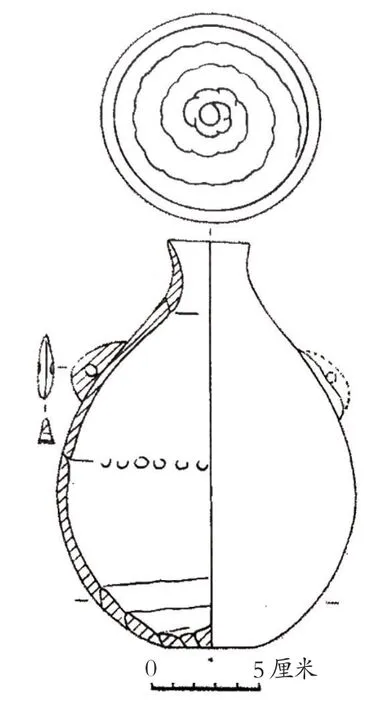

(一)新石器时代中期,可以河南舞阳县贾湖遗址二期的圆腹壶M358∶1为泥条盘筑法的典型标本。图三为笔者亲自手绘[1]41。从图中的剖面部分可见,该器腹下部、底部和颈部内壁都有泥条缝隙,经观察,此器成型方法是倒筑泥条盘筑法与正筑泥条盘筑法兼用。腹下部剖面显示泥条向器外倾斜,这是倒筑的证据。倒筑时作器者用左手捏泥条,泥条从器壁内侧加上,按顺时针方向盘旋上升。至近底部时,将泥尾塞入圆洞内,然后拍打底部,将其封死,成为小平底。俯视内底可见螺旋状泥条痕迹和凸起的泥尾。腹上部剖面显示泥条向器内倾斜,这是正筑的证据。方法是,将已筑好的下半部坯体翻转正放,先将边缘捏薄,再从器壁内侧加上泥条,继续盘筑器物上半身。上、下半身交界处内壁有凹槽一段和指窝一周,是继续捏泥条时遗留的痕迹。

图三 新石器时代中期泥条筑成法制陶示例——贾湖遗址二期圆腹壶(M358∶1)

图四 新石器时代晚期泥条筑成法制陶示例

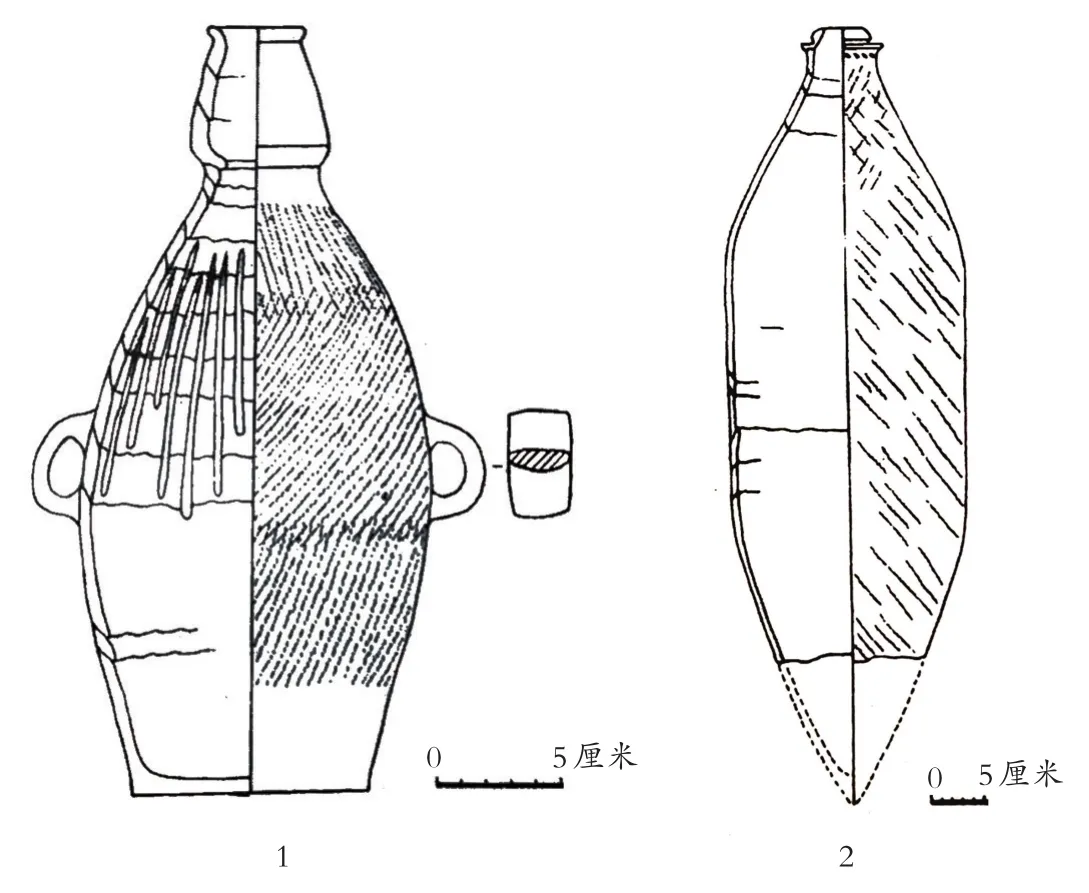

(二)新石器时代晚期,可以河南渑池县班村遗址仰韶文化庙底沟类型的葫芦瓶(H2133∶35)和小口尖底瓶(H1071∶8)为例。

河南渑池县班村遗址仰韶文化庙底沟类型的葫芦瓶一律采用正筑泥条盘筑法成型。如H2133∶35(图四,1)[1]73,在 1995年 11月我到班村之前,该器已粘对复原,为了“打破砂锅问到底”,我请民工用喷灯将粘胶烤化、拆开后对标本进行了细致的观察。我看到其内壁和剖面上都有明显的泥条缝隙:泥条向器内倾斜,按逆时针方向盘旋上升,这表明作器者制作时是用右手捏泥条;腹下部的泥条按顺时针方向盘旋上升,这表明其局部制作时作器者是用左手捏泥条。由此可见,葫芦瓶采用正筑泥条盘筑法成型,属于手制法成型范畴,这样就更正了过去有学者认为仰韶文化的葫芦瓶是采用轮制法成型的观点。图绘制完成后,我又请民工将H2133∶35重新粘对复原。

同样出自班村遗址仰韶文化庙底沟类型的小口尖底瓶H1071∶8(图四,2)[1]77采用了倒筑泥条盘筑法与正筑泥条盘筑法兼用的成型方法,上下半身分别成型:器物下半身采用倒筑泥条盘筑法成型,腹部内壁可见泥条缝隙,剖面显示泥条向器外倾斜;上半身采用正筑泥条盘筑法成型,腹上部和颈部内壁都有泥条缝隙,剖面显示泥条向器内倾斜。内壁中部可观察到接缝一周,表明两部分套接在一起时,下半身在内,上半身在外。

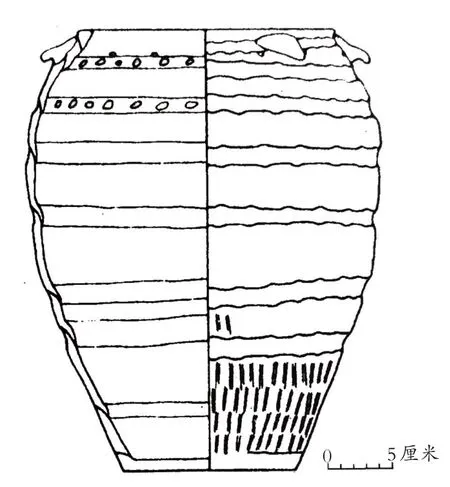

(三)铜石并用时代早期,如山西垣曲县古城东关遗址庙底沟二期文化早期的瓮ⅠH251∶53(图五)[1]129,系采用正筑泥条圈筑法成型。仔细观察可见:器壁外表留有不完整的指窝,排列成7周,可知器壁是在圆饼底之上用9周泥条圈筑而成;肩部内壁留有完整的指窝,排列成2周,指窝都向左斜,是右手大拇指按压的印痕;剖面有泥条缝隙,可见泥条向器内倾斜,这表明轮盘是按顺时针方向转动。推测作器者是用左手持泥条,右手捏泥条,随着轮盘的转动,泥条按逆时针方向从器壁内侧加上,围合9周后成器壁。

图五 铜石并用时代泥条盘筑法制陶示例——东关遗址庙底沟二期文化早期陶瓮(ⅠH251∶53)

这里需要说明的是,9周泥条圈筑完成后,作器者采用了湿手抹平的方法进行修整。由于陶胎较软,手指用力较大,指窝中间部分被抹平,仅存指痕的上下边缘,故器表形成7周凹槽,而与凹槽相对应的内壁出现鼓棱7周,导致外表和内壁的轮廓线呈现波浪状。

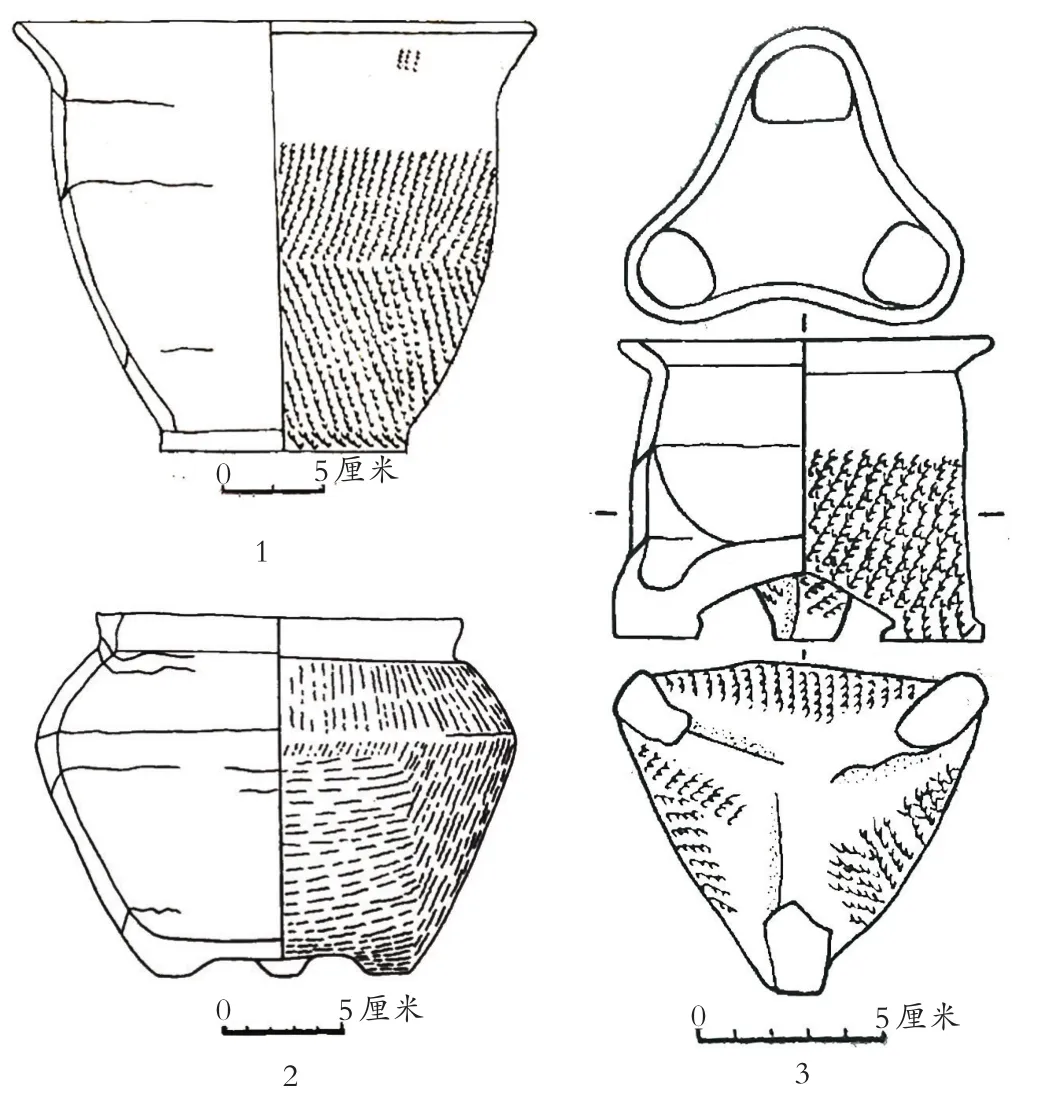

(四)西周早期仍采用泥条圈筑法制作陶器,如山西曲沃县、翼城县天马—曲村的深腹盆(6233∶1)和联裆鬲(M6212∶5)。

M6233∶1为夹砂灰陶深腹盆,仔细观察,可见其腹部内壁有两道泥条缝隙(图六,1)[1]271。笔者曾用窄条剃须刀片从器壁内侧斜向插入上面的一道缝隙,探明泥条是向器外倾斜,深度达0.6厘米,这是陶盆腹部采用倒筑泥条圈筑法成型的证据。盆口内可见泥条缝隙一道,泥条向器内倾斜,表明口沿采用正筑泥条圈筑法成型,泥条是从器壁内侧加上的。

图六 西周时期泥条筑成法制陶示例

联裆鬲 M6212∶5(图六,3)[1]278是天马—曲村出土的最小的一件陶鬲,口径11.1厘米,高9.4厘米,笔者猜测其或许是初学制陶者的“习作”。经观察,鬲腹部内壁可见一周泥条缝隙,泥条向器外倾斜,可知器壁的泥筒是采用倒筑泥条圈筑法成型。俯视鬲内,可见内底足部有半圆形陶垫窝,窝深2.2厘米。自底部向上仰视,可见裆下有“Y”形缝隙,缝隙两侧呈现叠压状,高低不平。仔细分析裆下缝隙,似可窥视联裆鬲成型的“天机”:倒筑的泥筒上端必须先切除3个倒三角形,留下来的3个正三角形才能合拢成裆。1994年1月29日至2月3日,笔者按此方法连续做了9次模拟实验,在实验过程中首次确认了这一“天机”,成功地仿制了9件联裆鬲,编号分别为仿∶450—仿∶458。

而战国晚期的陶鬲在成型方法和器形上都与春秋时代的明显不同。如河南渑池县班村遗址战国晚期秦人墓出土的鬲M502∶2(图六,2),采用泥条圈筑法成型,上、下半身分别制作。由内壁的泥条缝隙可知:器物下半身的泥条向器外倾斜,表明采用倒筑泥条圈筑法成型;上半身的泥条向器内倾斜,表明采用正筑泥条圈筑法成型;下半身在内侧、上半身在外侧套接在一起,形成一个陶罐,再在底部安装三个很矮的足,勉强成为象征性的陶鬲。这件陶鬲已经不是传统意义上的陶鬲,表明至战国晚期陶鬲的发展已经到了尾声,即将消亡。

三、结 语

由上述标本实例可证,泥片缝隙是采用泥片贴筑法成型时手捏泥片所致,泥条缝隙是采用泥条筑成法成型时手捏泥条所致,二者都与制陶者的行为有直接关系,因此都属于痕迹范畴。换句话说,泥片缝隙是采用泥片贴筑法成型的直接证据,泥条缝隙是采用泥条筑成法成型的直接证据。找到证据,成型方法的难题也就迎刃而解了。

[1]李文杰.中国古代制陶工程技术史[M].太原:山西教育出版社,2017.