不同生产模式试验对宁麦13产量与效益的影响

倪艳云,赵江海,茆开华,闵思桂,宋桂香,宋晓云,张 军

(1.江苏省高邮市农业农村局,江苏高邮225600;2.高邮市卸甲镇农业农村局,江苏高邮225600;3.扬州市职业大学,江苏扬州225009)

近年来,随着土地流转面积逐渐增加,从事小麦种植业规模经营的大户也逐渐增加。据统计,高邮市有1 896户新型经营主体,主要以中年人为主,平均年龄为51岁,平均文化水平为初中,非农行业转入者高于四成,其中兼职种粮大户近20%。大户种粮水平参差不齐,生产习惯有所差别,但是播种量大、重施氮肥、“一炮轰”(结合整地播种,一次把全部化肥施入土壤,生育期间不再追肥,称为“一炮轰”施肥法)等生产方式比较普遍。在传统施肥模式中,盲目、过量施肥现象普遍,进而引起小麦产量、品质下降以及日益严重的环境污染等一系列问题[1-2]。针对这种情况,开展宁麦13不同生产模式试验,以期为小麦高产高效生产提供简单、方便、直观的技术依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料与试验地点

供试品种:宁麦13,由扬子江种业有限公司提供。

供试肥料:氮肥为尿素(N质量分数为46.4%)、磷肥为过磷酸钙(P2O5质量分数为12.5%)、钾肥为氯化钾(K2O质量分数为57%)、复合肥(N、P2O5、K2O质量分数均为15%),均由无锡市保利化肥有限公司提供。

试验地点:高邮市三垛镇农户田块(119°77′50″E、32°53′42″N)。土壤类型为黏土,有机质含量36.4 g/kg,全氮含量2.3 g/kg,速效磷含量5.8 mg/kg,速效钾含量160.1 mg/kg。前茬为秧池,地力中等,灌排方便。

1.2 试验设计

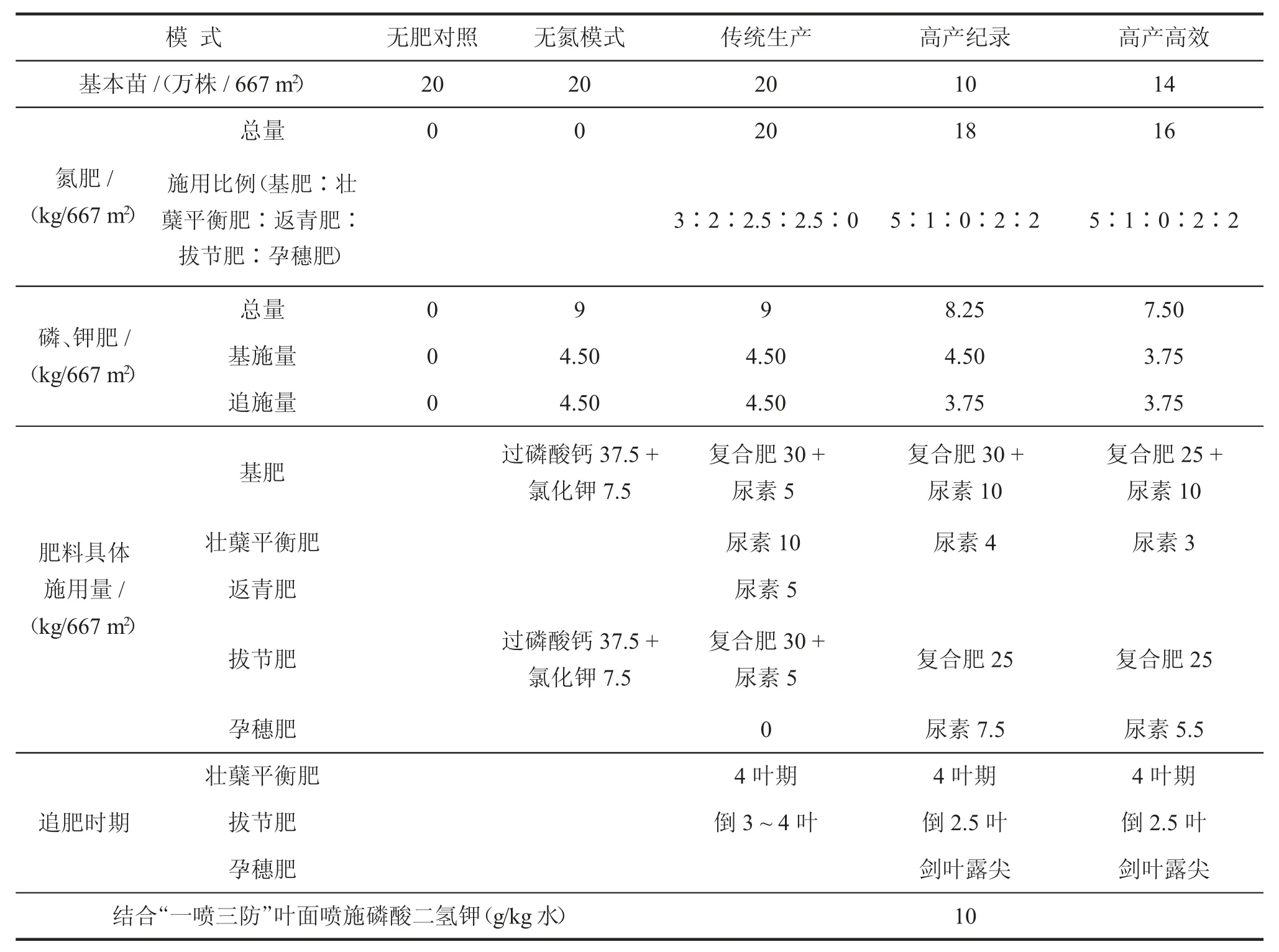

采用单因素设计,设无肥区(对照,无N、P、K)、无氮模式(无N,施P、K)、传统生产(传统农户种植方式)、高产纪录(根据近几年高邮市小麦产量超过600 kg/667 m2创纪录的高产攻关田生产方式)、高产高效(当地专家推荐小麦生产模式)5个生产处理模式,每个模式小区面积246.6 m2(长90 m、宽2.74 m),3次重复,共15个小区。品种选用宁麦13,2019年11月10日人工撒播,浅旋盖籽。无肥区对照、无氮模式、传统生产模式播种量12.5 kg/667 m2;高产纪录播种量5.5 kg/667 m2;高产高效模式播种量8.0 kg/667 m2。5种生产模式具体实施要求见表1。

1.3 观察与测定内容

茎蘖动态:按生育期查茎蘖苗。

成熟期产量结构、实产:收割前取样考察结实粒数、结实小穗数;成熟期每小区收割2 m2折计实产,进行室内考种,脱粒后晒干,称千粒质量。成熟期调查节间配置、穗部性状等。

表1 5种生产模式试验设计

2 结果与分析

2.1 不同生产模式对宁麦13产量的影响

由表2可知,不同生产模式对宁麦13实际产量产生不同的影响,具体表现为高产纪录模式>高产高效模式>传统生产模式>无氮模式>无肥模式,其中高产纪录模式、高产高效模式的产量分别为425.9、421.3 kg/667 m2,并与其他处理达显著差异(P<0.05),无肥模式平均产量仅172.7 kg/667 m2,无氮模式比无肥模式高29.6 kg/667 m2,增幅17.1%。

表2 5种生产模式对宁麦13产量及构成因素的影响

对产量及产量构成因子的相关分析结果(表3)表明,产量三因素对产量构成都有一定影响,其中:穗数对产量的作用达到显著正相关水平,穗粒数对产量的作用达极显著正相关水平,产量与千粒质量呈负相关水平。因此,在高产栽培条件下实现适宜的穗数是发挥小麦稳产高产潜力的重要方面,但同时要适当协调每穗粒数的增加和千粒质量的提高。

表3 宁麦13产量及构成因子与产量的相关性分析

2.2 不同生产模式对宁麦13穗部性状的影响

由表4可知,小穗排数呈现无肥模式<无氮模式<高产纪录=传统生产<高产高效;退化小穗数则呈现高产纪录<高产高效<传统生产<无氮模式<无肥模式。3~5粒小穗数与3~5粒小穗粒数所占比例均呈现高产高效>传统生产>高产纪录>无肥模式>无氮模式。从穗长来看,高产高效穗长最长,达8.2 cm;无肥模式最短,仅6.2 cm。着粒密度最高为高产纪录,为6.2粒/cm,无肥模式最低,为4.9粒/cm。

表4 不同生产模式对宁麦13穗部性状的影响

2.3 不同生产模式对宁麦13茎蘖动态的影响

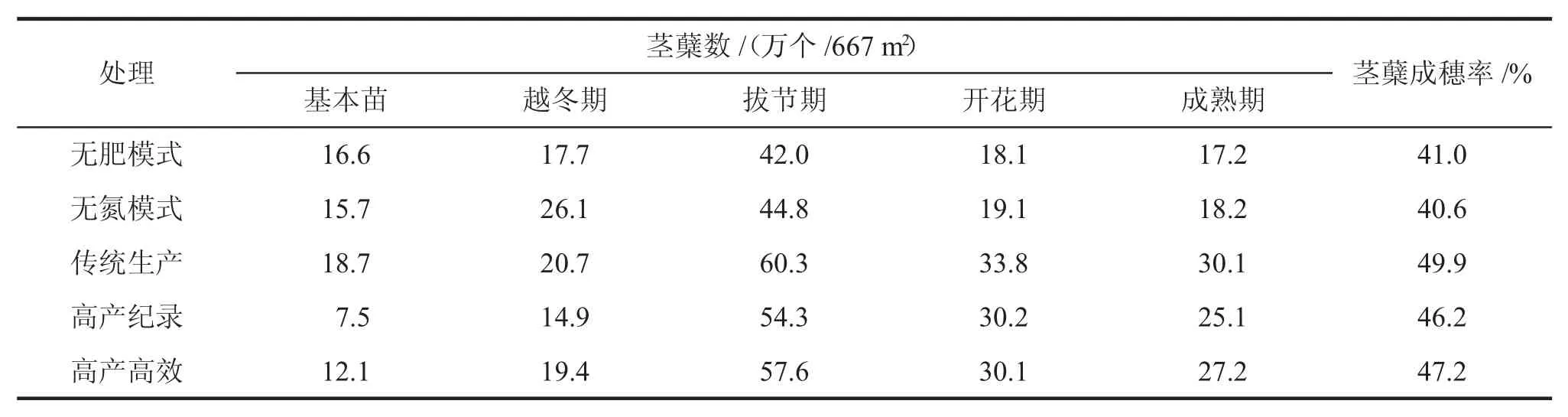

由于11月10日人工播种后,干旱少雨,各处理出苗均没有达到预期基本苗数。但由表5可以看出,整个生育期各处理茎蘖数的变化趋势基本一致。由于传统生产模式中施用了返青肥,其拔节期茎蘖数(高峰苗)最高,达60.3万个/667 m2,成熟期穗数最多,达30.1万个/667 m2。从茎蘖成穗率来看,传统生产模式最高,达49.9%,无氮模式最低,仅40.6%。

表5 不同生产模式对宁麦13茎蘖动态的影响

2.4 不同生产模式对宁麦13株高及节间配置的影响

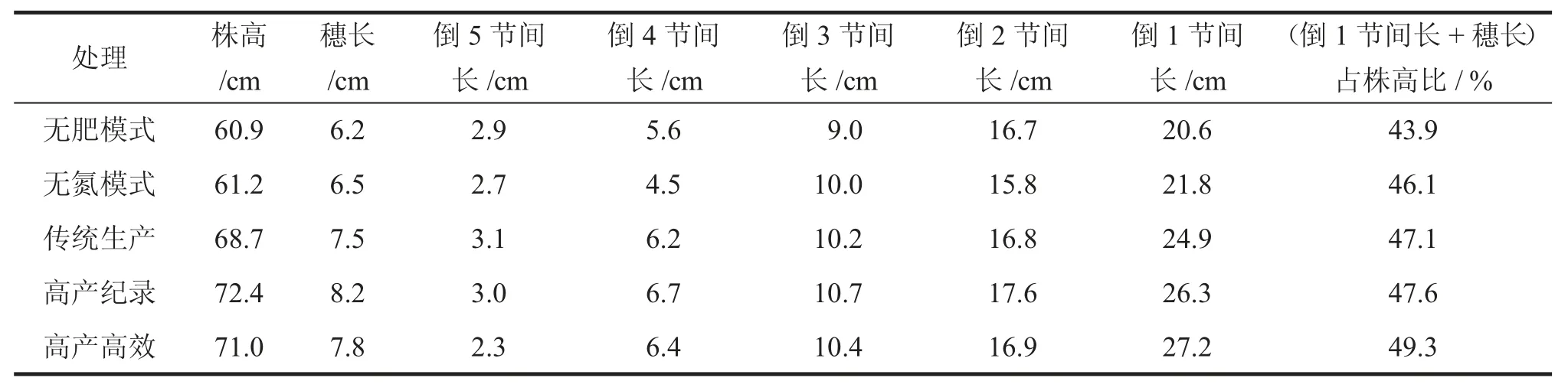

由表6可知,高产纪录模式与高产高效模式株高较高,分别达72.4、71.0 cm,无肥模式株高最矮,仅为60.9 cm。就穗长来看,高产纪录模式穗长最长,达8.2 cm;无肥模式穗长最短,仅为6.2 cm。就节间配置来看,由于试验田在播后与越冬期间都进行镇压,5个模式的倒5节间长都较短,为2.3~3.1 cm。5种模式的穗长与倒1节间长之和占株高的比例在43.9%~49.3%,其中高产高效模式比例最高,达49.3%,接近株高的1/2。

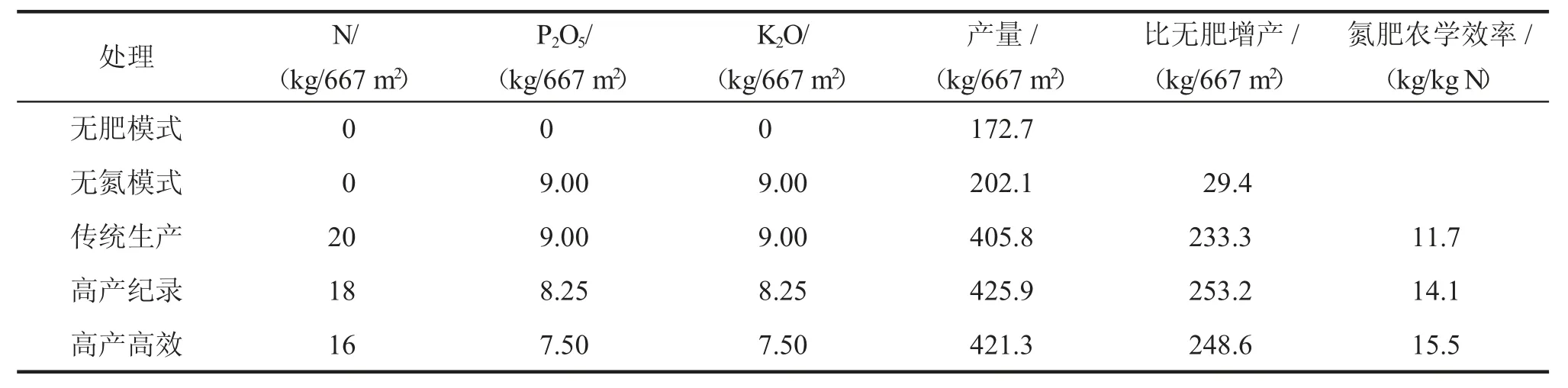

2.5 不同生产模式对宁麦13氮肥农学效率与产量效益的影响

由表7可知,就传统生产、高产纪录、高产高效3种模式来看,随着施氮量增加,氮肥农学效率从高产高效的15.5 kg/kg N下降到传统生产的11.7kg/kg N;相对于无肥模式增产,产量增加值由高产纪录的253.2 kg/667 m2下降到传统生产的233.3 kg/667 m2。说明过多地施用氮肥,虽有增产,但是氮肥生产效率下降,增产的效益不能补偿肥料的投入,呈现负效应。

表6 不同生产模式对宁麦13株高及节间配置的影响

表7 不同生产模式对宁麦13氮肥农学效率的影响

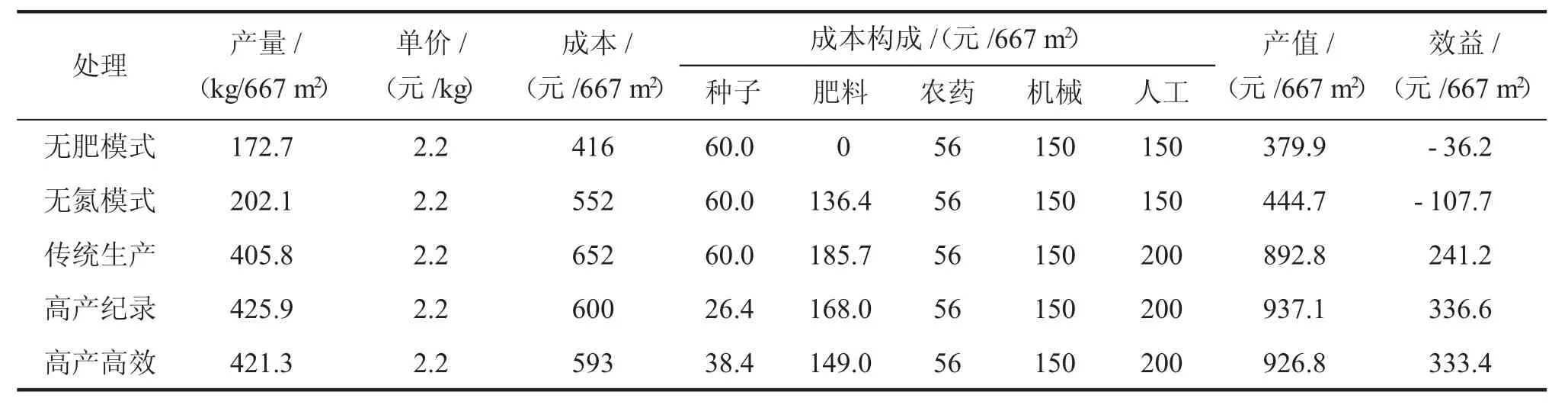

由表8可知,从生产成本来看,传统生产模式成本最高,达652元/667 m2,主要肥料成本所占比例达28.5%;其次为高产纪录模式,为600元/667 m2;无肥模式成本最低,仅为416元/667 m2。就生产效益来说,高产纪录效益最高,为336.6元/667 m2;其次为高产高效模式,为333.4元/667 m2;无氮模式效益最低,为-107.7元/667 m2。

表8 不同生产模式对宁麦13效益的影响

3 结论与讨论

本试验结果表明,不同生产模式较无肥对照有明显的增产作用,但是模式之间有较大差异,其中:高产纪录模式产量最高,达425.9 kg/667 m2;其次为高产高效模式,达421.3 kg/667 m2;无肥模式产量仅172.7 kg/667 m2,无氮模式产量比无肥模式高29.4 kg/667 m2,增幅17.1%,这与小麦平衡施肥的调查结果[3-4]一致。高产纪录模式与高产高效模式差异不显著,这2种模式的氮肥投入量相差2 kg/667 m2,说明肥料投入量达到一定水平后,增产效果不明显,这与刘芬等研究中过量使用氮磷钾肥均无显著增产作用的结果[4]一致。

从氮肥农学效率来说,高产纪录模式与高产高效模式均高于传统生产。氮肥施用量多,虽增产,但是氮肥生产效率下降,增产的效益不能补偿肥料的投入,呈现负效应。其次从生产效益来看,高产纪录模式与高产高效模式效益较高,分别为336.6、333.4元/667 m2,传统生产成本最高,故效益不高。因此在生产过程中,农户应尽可能选择高产纪录模式与高产高效模式。