略谈章草美学的形成和特点

梁 帅 石正军 徐 丹

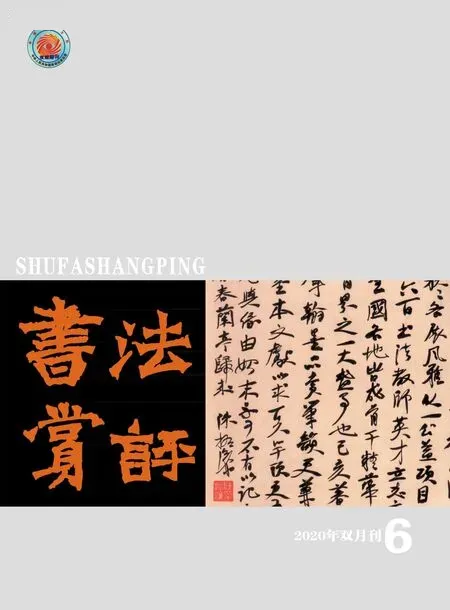

清代学者孙星衍《〈急就章〉考异序》对于章草的经典书贴《急就章》有这样的描述:“汉史游所作,盖草书之权舆,谓之章草。其文比篆、隶流速,故名急就。”这里至少两个信息值得我们注意:第一,从艺术史的角度看,史游所作章草作品《急就章》是我们今天看到的最早的草书艺术。第二,从实用的角度来讲,章草具有比篆书和隶书更便捷、书写速度更快的实用价值。

书法作为中华民族的古老艺术形式,它具有实用性和艺术性的双重价值。从发展规律来看,艺术价值是在发展从中提炼出新的意义,或者在原有的艺术作品中附加了某个时代新的阐释,从而产生出具有理论建设和实践意义的艺术形式。因此,比章草出现更早的甲骨文、金文和小篆,在当时的历史条件下更多的还是以实用性为主,其艺术性(涵盖其书法价值)是需要后人总结提炼和升华才被广泛认知的。当中国的文字发展到汉代之后,出现了艺术的自觉性,这种艺术自觉的发展中,章草最早从文字的实用领域跳出来,成为具有艺术自觉性的一种书法形态,从此开始自立门户。

章草的艺术自觉也不是一蹴而就的,从今天考古发现来看,章草的出现至少要推至秦汉之际,在秦代出土的《睡虎地秦简》中,有些文字已经具备了章草的笔画特征,汉代一些简牍文字,章草意味则更加明显。这些墨迹书写体的文字,有力地证明了隶变时期的草书发展形态,这一时期的民间书写,最早展现了章草的一些美学特征。

考察章草历史的演变和章草艺术的发展和成熟的环境,不难得知,章草虽然不是一种官方通行的书写字体,但在民间已经有了很大范围的应用。发展到西汉时期,传黄门令史游作《急就章》,最为一种儿童的启蒙读物,并不是用当时官方字体隶书写成,说明章草在非官方的学习体系中已经具有很大的影响力,从同时代的简牍墨迹中亦可看到,那个时代的草书书写仍然保留着明显的隶意。章草在汉代得以兴起并广泛应用,从时代环境出发来审视,保留隶意也是其审美特点之一,几百年后,宋代人重刻《急就章》,也尊重了这一美学特点,松江本《急就章》便是一例。

那么,章草能被称作书法史上第一次书法艺术的自觉行动,必然具备书法艺术的基本特征,下面我们将从章草自身具备的几种特性谈谈章草的审美特点。

一、章草立法 虚和相生的端庄之美

元代的文坛领袖赵孟頫在撰写五体《千字文》的时候,专门将章草单独列出,一方面和赵孟頫本人倡导文化复古有关系,一方面也说明了章草在后人看来具备其书法艺术的独立性。从历史发展脉络来说,章草在东汉时期,尤其是在三国时代,在皇象等人的推动下已经完备了自身的体系,对章草的书写从字形、字法甚至章法上都形成了独特的艺术语言。这里有必要重点介绍一下《急就章》的书写者三国时的吴国人皇象,这是一位在章草发展史上举足轻重的人物。皇象。字休明,广陵江都(今江苏扬州)人。生前官至侍中、青州刺史,《三国志》中记载:“时有张子并、陈梁鯆能书,象斟酌其间,甚得其妙,中国善书者不能及。”南朝宋人羊欣评曰:“吴人皇象能草,世称沉着痛快。”从皇象《急就章》可以看出章草字内相连、字字不连的显著特征,即使我们今天看到的《急就章》字帖实际上是北宋收藏家刊刻于石的作品,但仍能感受到其强烈的古朴雅致气息。纵观那时候的章草名家,除了崔瑗、杜度这些只能在书论中感知的书法家,如今难见其作品,但他们对章草法度的建立和发展也有十分重要的贡献。皇象《急就章》之后,最重要的章草代表书法家就是晋代的索靖,其代表作为《月仪帖》《出师颂》。如果从章草艺术的综合体现来看,索靖《月仪帖》更胜皇象《急就章》。那么,《急就章》的章草法度体现在哪?第一就是前述的单字内部相连,字与字之间不连,这种书写方法对后世书法影响很大,不仅在草书领域,也体现在行书领域。第二就是建立了单个字的笔画简省规则。孙过庭说,章务检而便。书法从实用性来说,既要追求书写速度又要有利于辨识,化繁为简,这是字体发展的一个规律,在这种发展之中,解散隶体,赴急而作的章草,必然在单个字的偏旁笔画简省上形成规律,才能既有速度,又有辨识度。第三,《急就章》在章法上,单字大小相当,横向基本对齐,形成稳重平衡的态势,还因为字体内部有萦绕连笔,字与字之间虽不相连,但还能看到笔断意连的意味。

通过《急就章》的案例,可以看到章草的法度,并通过了解章草法度,体味章草之美。

二、章草内敛含蓄的古雅之美

孙过庭说今不逮古,古质而今妍。尊古,一直是中国书法论说中的一个重要观点,它体现了一种艺术追求的方向。在章草领域,古雅也便成为衡量章草作品优劣的重要评价标准。粗通书法美学的人,拿皇象《急就章》与后世的宋克临作《急就章》相对比,古雅的感觉就会自然生成,宋代的《宣和书谱》说:“文而不华,质而不野。”那么章草《急就章》为何会产生这种审美特点呢?《急就章》的章草,从隶书演变而来,其中带有强烈的隶书意味,最明显的莫过如其中横画经过一波三折的走向之后,在收笔的时候呈现出燕尾,我们知道隶书的一个标志就是蚕头燕尾,《急就章》的燕尾部分和隶书一脉同出,因此,章草的古雅特征的基因来自隶书。所谓含蓄,是通过和后来的行草书以出锋放纵的特点相比较而感知的,如果拿王献之或者米芾的字和《急就章》对比,立刻就能感知出章草的含蓄。含蓄的另一种意思,是在章草书写过程中,笔力虽不彰显于外部,但却含在字的线条之内。古代人善于用一些动物或者自然界的风雨雷电之类的形容草书的写作,飞鸟出林、惊蛇入草,唐代的著名书法理论家孙过庭在《书谱》中云:“观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之姿,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形;或重若崩云,或轻如蝉翼;导之则泉注,顿之则山安;纤纤乎似初月之出天崖,落落乎犹众星之列河汉;同自然之妙有,非力运之能成。”

由于书法的技术性动作很难用文字说得透彻,古代人通常用自然界和动物的一些物象进行类比化的处理,这起到了形象化的表达作用,但有时候也让一些刚接触书法的人一头雾水,难免产生不明觉厉的费解。通过孙过庭的论说,可以感受到点画在字中的动感,以及一部草书作品呈现出来的“众星之列河汉”的章法特点,这是孙过庭在论说草书尤其是“二王”以后的今草的典型特征,回头再看章草,你能发现章草的力量感仍然存在,只不过毫不张扬、相当内敛。书法是一种抒情的艺术,草书更将这种艺术推向高峰,但人类的情感又及其丰富,既有太阳神带来的理性情感,也有酒神所创造的浪漫抒情,而章草则偏向于一种理性的抒情方式,线条的力量感集中在将发不发的阶段,仿佛蓄力拉弓,不用将箭簇射出,已经达到了杀伤对手境界。高手过招,不用走上三百回合,只需凝视对方数秒,高下立判,就是这个道理。章草古朴而又文气十足,具有隶书的端庄之美,也有草书的动感之妙,启功先生说:“至草书之奇者,如楼兰出土之《五月二日济白》一纸,与阁帖中刻索靖帖毫无二致。”仔细看一下楼兰《急就章》残篇,甚至隋人所书的《出师颂》墨迹本,就可以感受到章草的运动性之美。

三、章草兼收并蓄的包容之美

文献记载以及出土实物证实,章草是篆书演进到隶书阶段相应派生出来的一种新书体。从秦汉之际发轫以来,经过汉末进入魏晋时代,章草迎来了短暂的成熟和辉煌时期。可以说章草代表了两汉至两晋将近400 年时间内的草书基本面貌。

在章草的发展历程中,一代一代的章草书写者,也不断吸收其他书体的特征,而让自己更加具有表现力,章草出现晚于篆书,在隶书发展的鼎盛时期的汉代,章草也逐渐成为一种独立的书体。而此时,钟繇为代表的楷书也在相应发展,更为迅猛的是王氏父子的行书风暴即将到来,期间,张芝以及王氏父子还用一种更便捷更具个人书法表现能力的草书应用于书信往来,这种尺牍作品流传下来,为了区别于章草的称呼,后人称之为今草。随着时间的发展,唐代张旭、怀素的草书更加放纵,狂草或曰大草之称谓出现,至此,草书的发展变化的形态已经基本确定,后人几乎都在今草、行草、狂草以及章草创立的规范性的基础上进行草书的创作,而这几种草书形态之中,章草对其他书体的优秀特质的兼容性最大,即使是堪称章草典范的《急就章》《月仪帖》《出师颂》等作品中,也能明显地看到隶书或者楷书的笔势。后人在章草书法的书写实践中,融入今草多一些,可以称谓今章型章草,如孙过庭《佛遗教经》;反之,则可称为章今型,明代祝允明的《长门赋》即是此种风格;如果吸纳简帛书法多一些的可以形成更为流畅的和具有书写性的章草特点,如陆机的《平复帖》;时至清末民初,章草再次被复兴,一些书法家在章草中融入了魏碑、篆隶等特征,对章草的发展进行了有益的探索,其中王蘧常的《千字文》融入了篆书的笔意,通篇气息流畅、意趣高古。

但值得注意的是,章草的发展过程中,基本上没有被认定为通行的官方书写文字,除了汉章帝曾经因为喜欢章草,让大臣写奏章的时候使用章草之外,几乎没有见过其他文史记录。况且汉章帝命令大臣用章草写奏折的故事,也只是一种传说,并没有正史记载。恰是因为章草大量的时间都是在民间发展,从方便快捷的实用性到有章有法的艺术性,因此,章草也大量的吸纳了一些民间书法的营养,《平复帖》和西晋时代的楼兰残纸亦可互为参照。以及近百年来,由于汉简、敦煌、楼兰墨迹的大量出现,今人在章草的创作中也有不少取法于简帛以及残纸墨迹来提升作品格调高古的做法。

因此,章草在不同发展阶段以及不同书法家手中,呈现出隶书、简帛、楷书、甚至篆书的诸多书体之特点,可以说,章草在保持自身特点的同时,还具有十分强大的包容性,正是这种包容性,创造了章草之美的不断拓展和丰富。

了解章草美学的基本特质,有益于对章草书法风格的整体把握,提升欣赏者的鉴赏能力,在学习和创作上厘清章草美学的基本知识,以便定位章草学习创作的方向。