邛海湿地冬季初级生产力的研究

李小艳 王鹏飞 杨军 杨红 亓东明

摘要:研究人工恢复湖泊湿地初级生产力,对评价湿地生态恢复工程及富营养化浅水湖泊环境治理具有重要的指导意义。2019年1月对邛海湿地23个点位浮游植物、沉水植物、附着物叶绿素a(Chalorophyll-a,Chl.a)和生物量进行研究。结果表明,邛海湿地浅水区水体叶绿素a含量为1.10~11.16 mg/m3,平均为4.98 mg/m3,出海区域水体叶绿素a含量比其他区域高,南部、西南部、东部水体叶绿素a含量较低,但整体未达到轻度藻化风险。共发现22个样点有7种沉水植物分布,苦草(Vallisneria natans)、穗状狐尾藻(Myriophyllum spicatum)为邛海湿地的广布种,沉水植被面积有扩大趋势,特殊区域群落结构变化显著。沉水植物冬季仍处于生长期,其生长特性与陆生常绿植物相似。7种沉水植物冬季叶绿素a含量表现为马来眼子菜>苦草>穗状狐尾藻>金鱼藻>黑藻>篦齿眼子菜>大茨藻,马来眼子菜植株叶绿素a含量最高,平均为8.755 mg/g。藻类在水体和植物附着物均有分布,7种沉水植物冬季附着物叶绿素a含量表现为篦齿眼子菜>大茨藻>黑藻>穗状狐尾藻>金鱼藻>马来眼子菜>苦草。沉水植物与浮游植物相关性还须要进一步系统研究。

关键词:邛海湿地;叶绿素a;沉水植物;浮游植物;附着物

中圖分类号: X524 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2020)19-0280-08

收稿日期:2020-01-20

基金项目:四川省教育厅项目(编号:17ZB0400);四川省科技支撑计划(编号:15ZC0648);四川省社会科学重点研究基地国家公园研究中心项目(编号:GJGY2019-ZC014)。

作者简介:李小艳(1982—),女,四川兴文人,硕士,主要从事植物生理生态研究。E-mail:153303637@qq.com。

通信作者:杨 红,硕士,教授,主要从事保护生物学研究。E-mail:657073699@qq.com。

湖泊是陆表水的重要组成部分,我国是一个湖泊众多的国家,其中70%是浅水湖泊[1]。水体富营养化被认为是湖泊从清水型快速转为浊水态的主要原因[2]。水生植物和浮游植物是湖泊湿地的主要初级生产者,因水体氮、磷等营养物质增加,水中浮游植物迅速繁殖,以致水体含氧量和透明度下降,引起水体富营养化,表现为藻类特别是蓝藻异常繁殖[3],导致草型湖泊逐渐向藻型湖泊转化,同时也导致水域生态系统各营养级结构与功能发生明显变化[4]。在众多湖泊中,有的湖泊水草茂盛,水质清澈,如抚仙湖、泸沽湖等;有的湖泊则蓝藻水华泛滥,如滇池等。是什么原因导致湖泊具有不同的藻型与草型特征,值得人们关注[5-6]。沉水植物是湖泊中水和沉积物的主要界面,是水体和底泥两大营养库的有机结合体,对湖泊生产力及生态系统过程具有重要的影响[7-8]。沉水植物相对于其他水生植物而言,全株均在水中,对水下弱光、无机碳等环境因子特别敏感[9]。此外,沉水植物茎叶表面附着物也与其他植物显著不同[10-11]。附着物是沉水植物茎、叶表面的一个复杂系统,包括藻类、泥沙、有机质和菌胶团,附着物和浮游植物均可影响沉水植物生长与生理代谢活动[12-13]。同时,浮游藻类、附着物、光强、水温、透明度、溶氧量、pH值、营养物质、底质、流速、风浪等众多因子都是影响沉水植物生长的重要因素[14-16]。叶绿素不仅是光合作用的重要物质基础,还可作为初级生产力评价指标之一,水体叶绿素a含量还常用来表示浮游植物生物量乃至水体富营养化程度最直接有效的指标[17]。

在水环境保护管理中,可根据水体初级生产力判断水域环境状况[18]。目前,对邛海研究主要集中在水生植被群落结构、淌水区浮游植物群落组成与生物量、水质等方面,对浅水区初级生产力研究还处于空白。而在湖泊演替中,浅水区比淌水区更快对外界影响作出响应。因此,本研究选择植物生长最严酷的冬季,研究邛海湿地水体、沉水植物及其附着物叶绿素a含量,沉水植物附着物生物量,以期了解邛海湿地冬季水生植物和浮游植物生长和空间分布状况,以及不同沉水植物附着物差异,为评价邛海湿地人工恢复及富营养化浅水湖泊环境治理提供理论依据。

1 研究地点与方法

1.1 样点布设

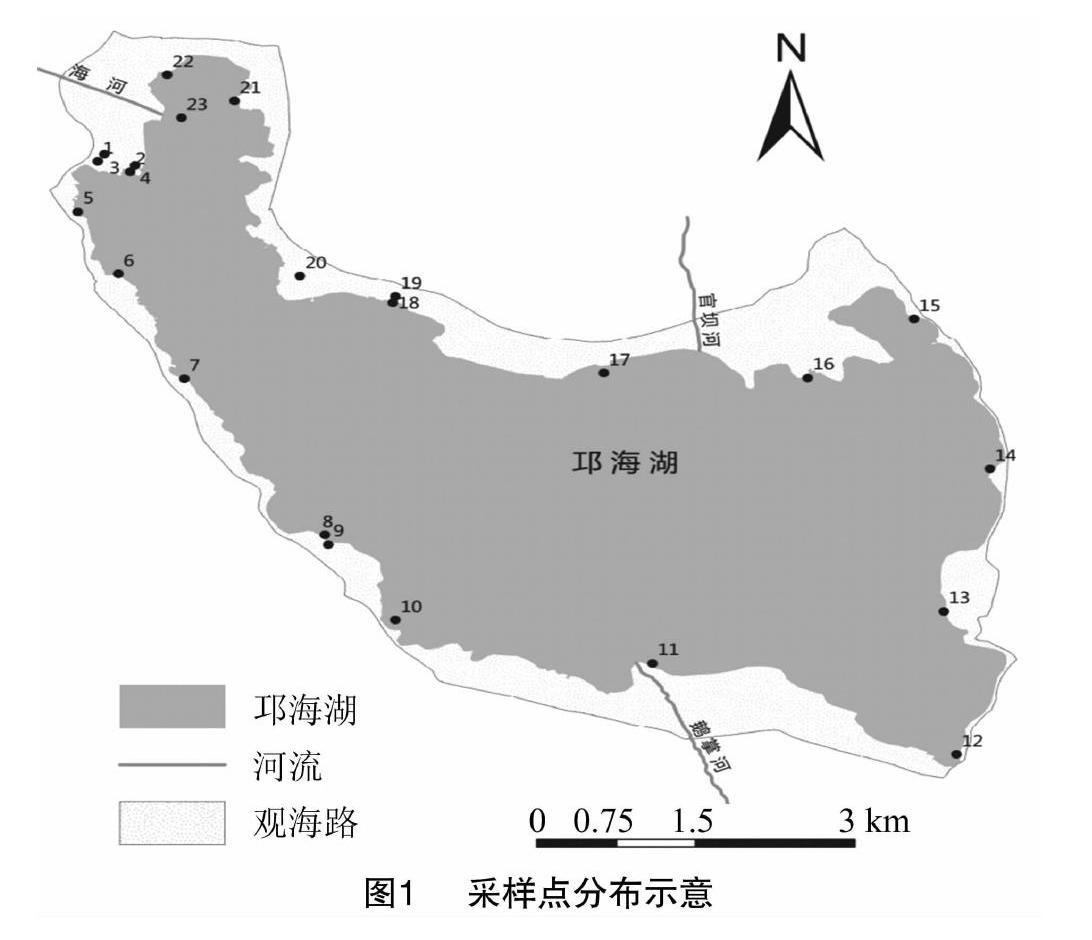

邛海湿地位于四川省西昌市郊5 km,目前为全国最大城市湿地,平均海拔1 510 m,是我国西南地区特有的封闭与半封闭湿地类型[19]。因邛海流域生态环境被破坏,20世纪90年代开始,有关部门系统实施邛海流域生态整治及湿地生态恢复。2014年被国家财政部列入全国良好型湖泊生态环境保护目录。目前邛海湖主要生境有湖盆(淌水区)、湖滨、人工湿地,水生植物分布于湖滨带和人工湿地等浅水区域。本研究根据人为活动、入湖河流、水生植被分布等特点,于2019年1月在湖滨带、人工湿地等浅水区共布设23个样点,其中湖滨带17个样点,人工湿地6个样点(图1)。

1.2 研究方法

1.2.1 水体叶绿素a含量测定 因本研究样点水深小于5 m,仅采取0.5 m水层水样。用采水器采集1.5 L 水样[20],加少量碳酸镁保存后带回室内分析,根据文献提供方法并改良测定[21-23]。

1.2.2 附着物总量与附着物叶绿素a含量测定 在布设的样点采集覆盖度大于5%的沉水植物,每个样点每种植物分别剪下完整植株装入250 mL聚乙烯瓶中,加少量碳酸镁并用蒸馏水定容带回室内,参照文献资料方法[12,23]测定,即用软毛刷和蒸馏水轻轻刷洗植株表面,收集附着物冲洗液,然后定容至500~1 000 mL,用醋酸纤维滤膜(孔径0.45 μm)过滤,得附着物(大多为尘埃等杂质)。将附着物与冲洗干净的植物低温干燥6~8 h,分别称鲜质量。然后根据水体叶绿素a含量测定方法分别测定附着物叶绿素a含量与植株叶绿素a含量。附着物叶绿素a含量与附着物总量按单位量表示,即附着物叶绿素a含量为总的附着物叶绿素a含量与植物鲜质量的比值,附着物生物量为总的附着物鲜质量与植物鲜质量的比值。

1.3 数据分析

采用SPSS 21进行数据统计分析。

2 结果与分析

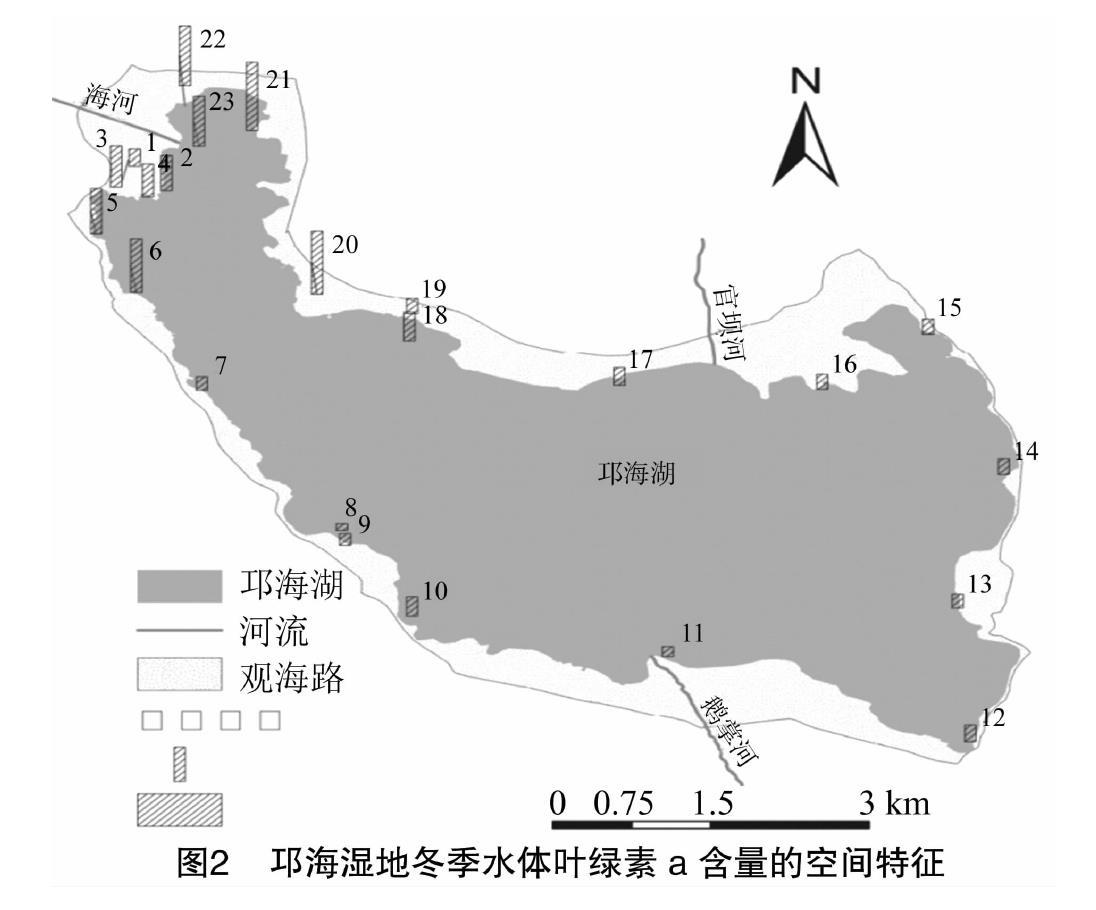

2.1 邛海湿地冬季水体叶绿素a含量的空间特征

邛海湿地水体叶绿素a含量空间差异极显著,23个采样点水体叶绿素a含量为1.10~11.16 mg/m3,湖滨带水体叶绿素a含量平均为4.42 mg/m3,人工湿地水体叶绿素a含量平均为4.98 mg/m3。样点8邛海湾柏樾酒店湖滨带水体叶绿素a含量最低,样点21朱家河入湖口湖滨带最高。从图2可以看出,邛海浅水区出海区域水体叶绿素a含量比其他区域高,南部、西南部、东部水体叶绿素a含量较低。人工湿地水体叶绿素a含量受多种因素影响,如样点1、样点2、样点3为同一时间恢复的人工库塘湿地,样点2和样点3比附近湖滨带样点4水体叶绿素a含量高,而样点1低于样点4;如样点20比附近湖滨带样点18水体叶绿素a含量高,而样点19低于样点18;入湖溪流样点9水体叶绿素a含量比附近湖滨带样点8高。

2.2 采样点冬季沉水植物空间分布特征

从表1可以看出,23个样点除海河出水口外,其余22个样点均见沉水植物分布,共发现7种。据当地渔民介绍,海河出水口夏季有成片大茨藻生长,因野鸭大量采食而剧减,此次调查未发现。7种沉水植物中,苦草(Vallisneria natans)共出现在17個样点,其中3个样点零星分布,分布频率73.91%;穗状狐尾藻(Myriophyllum spicatum)共出现了18个样点,其中4个样点零星分布,分布频率78.26%;其次马来眼子菜(Potamogeton malaianus)、金鱼藻(Ceratophyllum demersum)、黑藻(Hydrilla verticillata),共出现了7次,分布频率30.43%;大茨藻(Najas marina)出现了4次,篦齿眼子菜(P. pectinatus)仅出现了1次。样点18小渔村出现物种数最多,7种沉水植物均有分布;多数样点有3~4种沉水植物分布,少数仅1种,如样点1、2、15、17、20。

2.3 邛海湿地冬季沉水植物叶绿素a含量与附着物空间特征分析

从图3-a可以看出,苦草共采集了14个样点,植株叶绿素a含量为0.490~10.969 mg/g,平均值为3.913 mg/g,最高为样点9邛海湾柏樾酒店内溪流,最低为样点10缸窑,最高值是最低值的22倍,多数样点含量在2~4 mg/g之间。苦草附着物叶绿素a含量为0.007~0.043 mg/g,平均值为0.022 mg/g,最高为样点3和样点14,最低为样点11鹅掌河入湖河口。苦草附着物生物量为0.033~0.427 g/g,平均值为0.175 g/g,样点11鹅掌河入湖河口最高,样点17大渔村最低。

从图3-b可以看出,穗状狐尾藻共采集了14个样点,植株叶绿素a含量为1.841~12.614 mg/g,平均值为3.557 mg/g,最高为样点9邛海湾柏樾酒店内溪流,最低为样点16观景台,最高值是最低值的6.85倍,多数样点含量在2~3 mg/g之间;穗状狐尾藻附着物叶绿素a含量为0.014~0.084 mg/g,平均值为0.041 mg/g,最高为样点12核桃村,最低为样点16观海石,其次是样点6邛海宾馆,仅0.015 mg/g。穗状狐尾藻附着物生物量为0.177~5.867 g/g,平均值为0.763 g/g,样点9邛海湾柏樾酒店内溪流最高,样点13青龙寺最低。

从图3-c可以看出,马来眼子菜共采集到6个样点,植株叶绿素a含量为3.733~13.000 mg/g,平均值为8.755 mg/g,最高为样点7新村,最低为样点14,最高值是最低值的3.48倍,多数样点含量在8~12 mg/g之间;马来眼子菜附着物叶绿素a含量为0.006~0.078 mg/g,平均值为0.037 mg/g,最高为样点7新村,最低为样点10缸窑。单位马来眼子菜附着物生物量为0.045~1.209 g/g,平均值为0.351 g/g,样点7新村最高,样点10缸窑最低。

从图3-d可以看出,黑藻共采集到5个样点,植株叶绿素a含量为1.358~3.580 mg/g,平均值为2.694 mg/g,最高为样点8邛海湾柏樾酒店湖滨带,最低为样点19小渔村内河流,最高值是最低值的2.63倍,多数样点含量在2~4 mg/g之间;黑藻附着物叶绿素a含量为0.016~0.108 mg/g,平均值为0.055 mg/g,最高为样点8邛海湾柏樾酒店湖滨带,最低为样点14。黑藻附着物生物量为0.104~0.470 g/g,平均值为0.242 g/g,样点18小渔村湖滨带最高,样点14最低。

从图3-e可以看出,金鱼藻共采集到4个样点,植株叶绿素a含量为2.304~3.635 mg/g,平均值为2.791 mg/g,最高为样点3邛海湿地二期库塘生境,最低为样点2邛海湿地二期河流生境,最高值是最低值的1.58倍;金鱼藻附着物叶绿素a含量为0.009~0.098 mg/g,平均值为0.038 mg/g,最高为样点3邛海湿地二期库塘生境,最低为样点20小渔村内河流。金鱼藻附着物生物量为0.128~0.535 g/g,平均值为0.334 g/g,样点3邛海湿地二期靠近湖的人工库塘最高,样点20小渔村内河流最低。

从图3-f可以看出,大茨藻共采集到4个样点,植株叶绿素a含量为1.262~2.073 mg/g,平均值为1.639 mg/g,最高为样点4邛海湿地2期湖滨带,最低为样点18小渔村湖滨带和样点21朱家河入湖口湖滨带;大茨藻附着物叶绿素a含量为0.008~0.128 mg/g,平均值为0.059 mg/g,最高为样点4邛海湿地2期湖滨带,最低为样点21朱家河入湖口湖滨带。大茨藻附着物生物量为0.042~0.566 g/g,平均值为0.293 g/g,样点22土城河湖滨带最高,样点21朱家河入湖口湖滨带最低。

从图3-g可以看出,篦齿眼子菜仅采集到1个样点,植株、附着物叶绿素a含量分别为2.35、0.079 mg/g,篦齿眼子菜附着物生物量为0.275 g/g。

研究结果表明,邛海湿地1月沉水植物基本仍处于生长发育期,7种植物均未完全处于枯萎期,新村马来眼子菜植株叶绿素含量高达13.000 mg/g。植物叶绿素a含量、附着物叶绿素a含量以及植物附着物生物量不仅具有物种种间差异,且同种植物还具有种内空间差异。7种沉水植物中,马来眼子菜冬季叶绿素a含量最高,其次为苦草与穗状狐尾藻,大茨藻植株叶绿素a 含量最低。沉水植物附着物叶绿素a含量主要受浮游植物数量与种类的影响。研究结果表明,冬季篦齿眼子菜附着物叶绿素a含量最高,其次为大茨藻、黑藻、穗状狐尾藻、金鱼藻、马来眼子菜、 苦草。沉水植物附着物生物量从高到低依次是穗状狐尾藻、马来眼子菜、金鱼藻、大茨藻、篦齿眼子菜、黑藻、苦草。

3 讨论与讨论

3.1 邛海湿地浅水区冬季水质分析

浮游植物对环境变化非常敏感,水体叶绿素a含量及透明度可直接反映水体营养状态水平,是湖泊水体营养状态的指示指标[24]。本研究显示,邛海湿地浅水区水体叶绿素a含量为1.10~11.16 mg/m3,平均为4.98 mg/m3。根据我国富营养化评价标准(表2)[6],样点20小渔村内河流、样点21朱家河入湖口属富营养,邛海湿地出海区域属中富营养,其他绝大部分区域属中营养,有4个样点属贫中营养。邛海出海区域浅水区水体叶绿素a含量比其他区域高。研究表明,邛海湖及湿地浅水区未达到轻度藻化风险,绝大部分区域在中营养以下,少部分区域属中富营养。

邛海水体叶绿素a含量远低于巢湖、滇池、青山湖等湖泊。巢湖2008年3月全湖叶绿素a含量平均为6.9 mg/m3,8月叶绿素a含量最高,平均为146.37 mg/m3,巢湖水深平均约3 m,最大水深7 m,透明度在0.29~0.46 m之间,且入湖河流较多[25]。Ma等的研究表明,滇池水体叶绿素a含量为(239.63±79.26) μg/L[26],沉水植物主要集中分布在近岸3 m区域,但覆盖面积较低,随着水体藻类和化学需氧量(CODCr)的增加,沉水植物种类逐渐减少[27]。赵旭德等对青山湖研究表明,全湖区水体叶绿素a含量为20.65~35.88 μg/L,平均为29.81 μg/L,多数区域已达轻度藻化风险,透明度均低于1 m[28]。參照荷兰费吕沃湖的观察结果,总磷浓度的阈值在150 μg/L左右,当总磷浓度小于50 μg/L 时,以草型生态系统占主导,当总磷浓度大于250 μg/L时,以藻型生态系统占主导[29]。因邛海湿地恢复后,未见水质方面研究报道,但笔者2018年4月对湿地浅水区相同样点的水质分析显示,总磷浓度呈现空间异质性,1/3以上样点总磷浓度超过150 μg/L。本研究表明,若单以叶绿素a含量评价,邛海湿地浅水区1/3以上样点处于中富营养,但涉及区域均有沉水植物分布。可见,藻型生态系统与草型生态系统的转换,不仅与营养盐浓度有关,还受水域面积、水深、水交换周期、原生植被等多种因素影响。但值得肯定的是,在相同环境中,当水体营养盐浓度增加到一定程度(即外部环境压力超过系统自我修复极限),原以水草为主的生态系统会向藻型生态系统转变,并逐渐趋于稳定。但在藻型生态系统中,减少水体中营养盐,藻型生态系统不会立即恢复到以水草为主的生态系统[5]。结果表明,邛海湿地浅水区部分样点处于中富营养状态,管理部门应引起重视。

3.2 邛海湿地浅水区冬季沉水植物分析

本研究结果表明,调查的绝大部分样点均有沉水植物分布,且冬季沉水植物仍处于生长发育期,在一些淤泥底质生境,沉水植物覆盖度与种类均较高,马来眼子菜植株叶绿素a含量平均为8.755 mg/g。邛海属亚热带季风气候,具有冬暖夏凉特点,全年无明显冬季,1、2月平均气温均在10 ℃ 以上。沉水植物生长于浅水区,冬季水温较高,若不考虑测定时间和水环境,23个样点水温平均13.7 ℃。苦草、穗状狐尾藻、马来眼子菜、金鱼藻、黑藻、大茨藻、篦齿眼子菜种群无明显的枯萎期,其生长特性类似于陆生植物中的常绿植物。邛海湿地物种组成与同一区域滇池沉水植物相似,和泸沽湖沉水植被差异较大[27,30]。与张宇等调查结果[31]相比,本次调查未发现穿叶眼子菜(P. perfoliatus)和菹草(P. crispus),可能与调查季节和采样点有关。本次调查中苦草和穗状狐尾藻出现频率最高,苦草主要分布于湖滨带和人工湿地库塘浅水区;穗状狐尾藻主要分布于湖滨带和人工湿地换水强的一些区域;马来眼子菜呈带状分布,主要分布在邛海宾馆到鹅掌河以及小渔村一带;金鱼藻主要分布在人工库塘、河流等水流相对静止区域;黑藻主要分布在入湖河口、溪流、部分湖湾处;大茨藻基本散生于其他群落中,仅朱家河湖滨带呈纯种群出现;篦齿眼子菜仅在小渔村有分布。本次调查中发现,部分样点沉水植物群落结构与2018年4月定点调查差异较大,特别是样点18小渔村。调查样方内苦草盖度大大锐减,金鱼藻急剧增多,大茨藻、黑藻均有增多的趋势。此外与人工内河流交汇区域,马来眼子菜与篦齿眼子菜面积与密度急剧扩展。随着邛海湿地生态功能的不断恢复,水生植被面积必定会增加,以致引起水域生态系统群落结构与功能发生相应变化。邛海湿地恢复工程实施后,水域面积扩大,湿地面积扩增,湿地生境类型多样化,水质总体有所好转,因此建议管理部门和科研机构针对水生植被演替较快区域,在人工内河流(6、5期)、人工库塘(1、3期)、湖滨带、内河流与邛海湖交汇区域(6、5期)、人工库塘与邛海湖交汇区域(1期)等不同生境选设样点进行水生植被、浮游生物、底栖动物以及水环境特征等方面的定点长期监测,为水域生态系统演替研究、沉水植被重建和人工湿地恢复提供理论指导。

邛海因特殊的地理环境,非常适合沉水植物生长。沉水植物在水域生态系统中具有重要功能,但值得注意的是,沉水植物对生长环境要求较高,特别是光照条件。虽邛海光照充足,但本次调查中也发现,因莕菜、菱角、莲等浮叶植物和挺水植物的分布,沉水植被演替变化极为明显,因此在湿地管理中人工栽培观赏与经济价值较高的植物时,特别要注意沉水植物的保护和监测。

3.3 邛海湿地浅水区冬季沉水植物附生藻类分析

湖泊湿地主要初级生产者为水草和藻类,本研究表明,藻类在水体和植物附着物上均有分布。不同沉水植物冬季单位植株着生藻类叶绿素a含量從高到低依次为篦齿眼子菜、大茨藻、黑藻、穗状狐尾藻、金鱼藻、马来眼子菜、苦草,与由文辉研究结果[32]相似,附生藻类生物量表现为黑藻>金鱼藻>菹草>马来眼子菜。在高等水生植物生长茂盛区,附植生物群落初级生产力在总生产力中贡献较高,陈重军等调查发现,附植生物群落初级生产力占总初级生产力的40%~50%,其生物量远远超过浮游植物[33]。本研究结果也表明,在沉水植物生长区域,附植藻类生产力远高于浮游藻类。以广布种穗状狐尾藻为例,邛海湿地穗状狐尾藻单位附着物叶绿素a含量平均为0.041 mg/g,以穗状狐尾藻1 000 g/m3生物量计算[27],沉水植物将附着41 mg/m3藻类,而水体叶绿素a含量平均为4.98 mg/m3。Phillips等的研究表明,导致富营养化湖泊水生植被衰退的原因,不是水体浮游植物,而是水生植被表面附着物的增加[34],因为附着物不仅削弱达到植物表面的光照条件和影响植物生理代谢,且附着生物代谢产物对水生植物有明显的抑制作用。魏宏农等研究发现,富营养化湖泊高浓度营养盐不仅会促使水体中藻类大量繁殖,使透明度下降,有机质增加,而且还会促进沉水植物表面附着物总量增加,进一步影响沉水植物呼吸作用与光合作用等生理代谢,从而加剧沉水植物的衰老与死亡[10]。本研究发现,植株枯萎区比绿色生长区附着物更多,新生植株与器官附着物极少,风浪大,底质为淤泥区域植物附属物多且植株叶绿素a含量低。因此,着生藻类在调节水环境与沉水植物分布与生长方面的作用可能比浮游藻类更为重要。

大量野外与室内研究表明,沉水植物对浮游植物有明显的影响,会明显降低水体藻类密度和叶绿素a含量[35-37],但绝大多数学者仅对水体浮游植物进行了研究,而未考虑附着藻类。沉水植物对浮游藻类作用是因化感作用直接影响浮游藻类还是由于沉水植物作为介质参与天然生物膜的形成,使藻类不仅分布于水体,而且还大量寄宿在植物附着物上,二者综合效应还须要进一步研究阐明。

邛海流域生态整治及湿地生态恢复峻工4年后,邛海湿地未达到轻度藻化风险,浅水区少数区域属贫中营养,多数区域属中营养,出海区属中富营养,局部人工湿地和湖滨带处于富营养状态,出海方向比其他区域水质差。23个样点中有22个样点发现7种沉水植物,其中苦草和穗状狐尾藻为邛海湿地的广布种。7种沉水植物冬季叶绿素a含量表现为马来眼子菜>苦草>穗状狐尾藻>金鱼藻>黑藻>篦齿眼子菜>大茨藻。马来眼子菜非常适合邛海的生态环境,沉水植被在一些区域的演替较为迅速,其面积有扩大趋势。菱角、莕菜、莲等浮叶植物和挺水植物会直接制约沉水植物生长扩繁。浮游植物不仅分布于水体中,而且还大量寄宿在植物附着物上,不同沉水植物附着藻类叶绿素a含量不同。沉水植物与浮游植物相关性研究中,建议将附着藻类一起纳入研究内容。同时建议管理部门和科研机构加强对水生植被和浅水区的保护与管理,可在特殊区域布设样点研究水生态系统的演替规律,为水生植被恢复提供理论依据。

致谢:感谢邛泸风景区杨键对本研究的大力支持!

参考文献:

[1]秦伯强,杨柳燕,陈非洲,等. 湖泊富营养化发生机制与控制技术及其应用[J]. 科学通报,2006,51(16):1857-1866.

[2]Scheffer M,Hosper S H,Meijer M L,et al. Alternative equilibria in shallow lakes[J]. Trends in Ecology & Evolution,1993,8(8):275-279.

[3]张兰婷. 富营养化蓝藻水华发生的主要成因与机制研究综述[J]. 水利发展研究,2019,19(5):28-33.

[4]王国祥,成小英,濮培民.湖泊藻型富营养化控制——技术、理论及应用[J]. 湖泊科学,2002,14(3):273-282.

[5]秦伯强,宋玉芝,高 光. 附着生物在浅水富营养化湖泊藻-草型生态系统转化过程中的作用[J]. 中国科学:C辑 生命科学,2006,36(3):283-288.

[6]毛国柱,侯长胜,柴立和,等. 基于最大流原理的草型与藻型湖泊富营养化驱动因子识别[J]. 环境工程学报,2016,10(2):768-774.

[7]Jones J I,Moss B,Eaton J W,et al. Do submerged aquatic plants influence periphyton community composition for the benefit of invertebrate mutualists?[J]. Freshwater Biology,2000,43(4):591-604.

[8]Weisner S E,Strand J A. Ecology and management of plants in aquatic systems[J]. Handbook of Ecological Restoration,2002(1):242-256.

[9]Küster A,Schaible R,Hendrik S. Light acclimation of photosynthesis in three charophyte species[J]. Aquatic Botany,2004,79(2):111-124.

[10]魏宏农,潘建林,赵 凯,等. 菹草附着物对营养盐浓度的响应及其与菹草衰亡的关系[J]. 生态学报,2013,33(24):7661-7666.

[11]周彦锋,王晨赫,赵 凯,等. 附着物对冬季菹草叶绿素荧光活性的影响[J]. 大连海洋大学学报,2019,34(2):228-232.

[12]董 彬,陆全平,王国祥,等. 菹草(Potamogeton crispus)附着物对水体氮、磷负荷的响应[J]. 湖泊科学,2013,25(3):359-365.

[13]代亮亮,张 云,李双双,等. 不同营养水平下沉水植物的抑藻效应[J]. 环境科学学报,2019,39(6):1801-1807.

[14]Havens K E,Sharfstein B,Brady M A,et al. Recovery of submerged plants from high water stress in a large subtropical lake in Florida,USA[J]. Aquatic Botany,2004,78(1):67-82.

[15]王 华,逄 勇,刘申宝,等. 沉水植物生长影响因子研究进展[J]. 生态学报,2008,28(8):3958-3968.

[16]刁晓君,黄彩虹,何连生,等. 白洋淀草型与藻型湖泊沉水植物群落结构差异及影响因素[J]. 湿地科学,2013,11(3):366-371.

[17]金相灿,屠清瑛. 湖泊富营养化调查规范[M]. 北京:中国环境科学出版社,1990.

[18]韩耀全,黄 励,施军,等. 常用水体初级生产力测定方法的结果差异分析[J]. 江苏农业科学,2018,46(1):201-206.

[19]杨 军,赵 勇,张红实,等. 利用卫星遥感影像数据分析邛海湿地近50年的变迁[J]. 四川林业科技,2013,34(4):65-68,13.

[20]中国科学院南京地理与湖泊研究所.湖泊调查技术规程[M]. 北京:科学出版社,2015.

[21]国家环境保护总局.水和废水监测分析方法编委会[M]. 4版.北京:中国环境科学出版社,2002.

[22]徐彩平,刘 霞,陈宇炜. 浮游植物叶绿素a浓度测定方法的比较研究[J]. 生态与农村环境学报,2013,29(4):438-442.

[23]姚 洁,刘正文. 罗非鱼对附着藻类和浮游植物的影响[J]. 生态科学,2010,29(2):147-151.

[24]Liu W Z,Zhang Q F,Liu G H. Lake eutrophication associated with geographic location,lake morphology and climate in China[J]. Hydrobiologia,2010,644(1):289-299.

[25]姜 霞,王书航,钟立香,等. 巢湖藻类生物量季节性变化特征[J]. 环境科学,2010,31(9):2056-2062.

[26]Ma X X,Wang Y A,Feng S Q,et al. Vertical migration patterns of different phytoplankton species during a summer bloom in Dianchi Lake,China[J]. Environmental Earth Sciences,2015,74(5):3805-3814.

[27]王 琦,高晓奇,肖能文,等. 滇池沉水植物的分布格局及其水环境影响因子识别[J]. 湖泊科学,2018,30(1):157-170.

[28]赵旭德,许大毛,刘 婷,等. 青山湖叶绿素a分布及其与水质因子的关联特征[J]. 环境化学,2018,37(7):1482-1490.

[29]Jeppesen E,Jensen J P,Kristensen P,et al. Fish manipulation as a lake restoration tool in shallow,eutrophic,temperate lakes 2:threshold levels,long-term stability andconclusions[J]. Hydrobiologia,1990,200/201(1):219-227.

[30]李小艷. 高原湿地泸沽湖草海水生维管植物多样性研究[J]. 湖北农业科学,2015,54(15):3646-3650,3655.

[31]张 宇,杨 红. 邛海水生维管植物调查初报[J]. 西昌学院学报(自然科学版),2009,23(4):19-21.

[32]由文辉. 淀山湖着生藻类群落结构与数量特征[J]. 环境科学,1999,20(5):62-65.

[33]陈重军,韩志英,朱荫湄,等. 周丛藻类及其在水质净化中的应用[J]. 应用生态学报,2009,20(11):2820-2826.

[34]Phillips G L,Eminson D,Moss B. A mechanism to account for macrophyte decline in progressively eutrophicated freshwaters[J]. Aquatic Botany,1978,4(2):103-126.

[35]魏宏农,潘建林,赵凯,等. 菹草附着物对营养盐浓度的响应及其与菹草衰亡的关系[J]. 生态学报,2013,33(24):7661-7666.

[36]Norlin J I,Suzanne E B,Lisette C R. Submerged macrophytes,zooplankton and the predominance of low-over high-chlorophyll states in western boreal,shallow-water wetlands[J]. Freshwater Biology,2005,50(5):868-881.

[37]姚 远,贺 锋,胡胜华,等. 沉水植物化感作用对西湖湿地浮游植物群落的影响[J]. 生态学报,2016,36(4):971-978.

——以武汉紫阳湖为例