四川广安铜锣山背斜热储性质及地热成因模式

李明辉,袁建飞,黄从俊,刘慧中,郭 镜

(中国地质调查局成都地质调查中心,四川 成都 610081)

在能源短缺、环境污染严重的今天,新能源和可再生能源的勘探与开发成为世界经济可持续发展的前提[1]。地热水是一种集热能、矿物质和水于一体的新型清洁能源和特殊矿产资源,具有分布广泛、可再生性等特征[2-3],其开发利用对构建资源节约型和环境友好型社会、保障国家能源安全、改善能源结构、促进节能减排目标实现具有重要战略意义[4-7]。

广安市地处四川盆地东部,其东部为川东褶皱构造带[8],构造带北东端的达州市及南西端的“中国温泉之都”重庆市均有较好的地热资源勘探与开发背景[7,9-21],但构造带中段的广安地区地热资源勘探成效不大,致使区域热储性质及成因模式研究尚属空白。2019年中国地质调查局成都地质调查中心在铜锣山背斜西翼的广安市邻水县牟家镇刘家沟实施了1口井深2 503 m地热试验井,钻获日涌水量16 000 m3、孔口水温42 ℃、孔口压力1.4 MPa的自流地热水,为川渝两地涌水量最大的地热井。本文基于地热井的成功实施和前人资料综合分析研究,探讨了广安铜锣山背斜热储性质及成因模式,进一步丰富和完善了川东褶皱带控热机理,为广安市地热资源勘探、开发和利用提供了科学依据。

1 研究区概况

1.1 自然地理

邻水县地处广安市东部,交通便捷,为川东门户,成渝双城经济圈川渝合作最前沿。属四川盆地东北部的川东平行岭谷地貌,以中、低山及丘陵为主,境内华蓥山、铜锣山、明月山由西向东平行展布,大洪河、御临河蜿蜒其间,形成“三山两槽”的独特地貌。广安铜锣山地区地热井位于邻水县牟家镇刘家沟村。

1.2 气象与水文

邻水县属亚热带湿润季风气候,年平均降水量 1 206.8 mm,全年各季降水量分配不均,夏季平均降水量528.8 mm,冬季平均降水量66.5 mm。多年平均气温16.9 ℃,1月平均气温6.1 ℃, 7月平均气温27.3 ℃。区内水文网较密集,水量丰沛,河流均由北东流向南西平行排列,为长江水系的支流,主要有御临河、白水河、大洪河等。

1.3 地质与构造

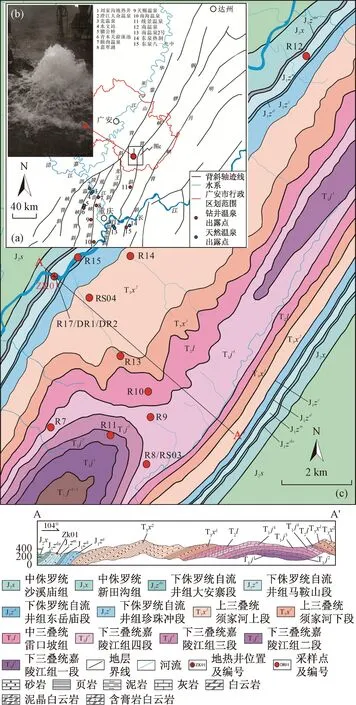

广安市属四川中坳陷构造区域,NE向构造为主,以华蓥山大断裂为界可划分为2个型式及强度迥异的次级构造区[8]。华蓥山以西属于川中褶皱带、以东属于川东褶皱带。川东褶皱带属晚三叠世以来由SSE往NWW方向推挤,于华蓥山大断裂一带受阻后逐渐隆起并褶皱的地带,其构造形迹主要表现为一系列相互平行的长条形不对称褶曲和走向压性断裂,主要由华蓥山背斜、铜锣峡背斜、明月峡背斜等3条呈北东南西向延伸的长大紧闭背斜近平行排列组成,宽一般 5~7 km,形成线形构造鲜明的褶皱带,其间为相对宽缓的向斜,宽10~20 km,具“隔挡式”构造型式(图1)。华蓥背斜在西南部呈现向西南撇开的似帚状构造带,形成沥鼻峡、温塘峡和观音峡3个分支背斜。背斜核部多出露中下三叠统碳酸盐岩地层,翼部及向斜部位出露上三叠统和侏罗系碎屑岩,第四系地层零星分布(图1)。岩浆岩仅有二叠系峨眉山玄武岩,但在铜锣山地表未见出露。

图1 铜锣山背斜地质构造、地热显示与钻孔及采样点分布图Fig.1 Map showing geological structure, geothermal features and sampling points in the Tongluoshan anticline(a)研究区区域位置及构造纲要图;(b)牟家镇刘家沟地热井孔口自流照片;(c)研究区地质简图与剖面图(A-A′)

1.4 水文地质

研究区属川东褶皱带复杂水文地质区,根据地下水赋存条件、水动力特征,结合含水介质组合状况,可将地下水类型划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水、碳酸盐岩类裂隙溶洞水和基岩裂隙水4类。根据岩性结构特征,其中碎屑岩类孔隙裂隙水可划分为碎屑岩孔隙裂隙层间承压水、红层承压水和相对隔水岩层;碳酸盐岩类裂隙溶洞水可划分为碳酸盐岩裂隙溶洞水、碳酸盐岩夹碎屑岩裂隙溶洞水2个亚类;基岩裂隙水可划分为构造裂隙水和风化带网状裂隙水,见表1。

区内与地热相关的主要是碳酸盐岩类裂隙溶洞水,主要分布在三叠系中、下统碳酸盐岩地层的裂隙、溶隙、溶蚀孔洞及溶穴中。根据研究区岩溶水的径流模式、埋藏深度、水文地球化学特征及出露方式,可划分为浅层岩溶水和深部岩溶热水2个系统[22-23]。

浅层岩溶水埋深较浅,水温和常温接近。主要接受大气降水补给,向当地最低侵蚀基准面运动,受隔水底板顶托或受河流切割影响排泄于陡崖边、河谷底板或地势低洼处,具“分散补给、统一径流、集中排泄”的特征[12-23]。

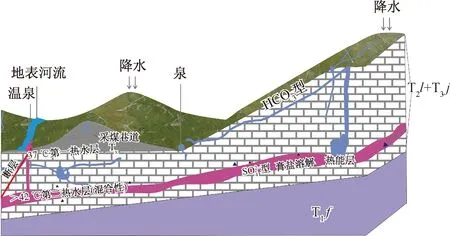

深部岩溶水埋深大,补给来自远处可溶岩地层地表露头的大气降水入渗,降水在背斜岩溶槽谷内顺构造线沿可溶岩地层向深部径流[12-23],于背斜两翼加热形成热水,埋藏深度一般在深度500~2 000 m。

2 研究方法

本次采用地热地质调查、地球物理勘探、地热钻探和水文地球化学方法对广安铜锣山背斜热储性质及其热水成因模式开展研究工作。

2.1 地热地质调查

为了掌握广安铜锣山背斜地热显示特征及热储性质,采用一般区域和重点区域两种形式的地热地质调查工作。前者是了解铜锣山背斜地热露头及热储性质,后者则是查明地热拟开发区块内热储储层结构、热水补径排特征及开发潜力,以指导地热勘探试验井实施。

在拟布钻孔区开展1∶10 000地热地质调查约40 km2,完成1∶5 000地热地质剖面1条(剖面长度7.5 km),同时进行泉、井、地表水及岩溶地貌点调查48处。

2.2 地球物理勘探

布设4条剖面开展音频大地电磁(AMT)勘探,以掌握该区深部地层结构、构造展布及含水岩组特征[24]。剖面1(M1)自华蓥山背斜西翼至铜锣山背斜东翼,长约20 km,点距200 m,采集103个点;剖面2(M2)自华蓥山背斜东翼至铜锣山中西部,长约10 km,点距200 m,采集45个点;剖面3(M3)自邻水向斜至铜锣山背斜东翼,长约10 km,点距200 m,采集23个点;剖面4(M4)于铜锣山西翼布设,长约 4.5 km,点距200 m,采集23个点。

本次使用加拿大凤凰公司生产的V5-2000系列,包括2台主机、2台分机、2套AMT磁探头、1套MT磁探头。工作前,对仪器设备进行标定和一致性实验,以保证仪器精度满足要求。

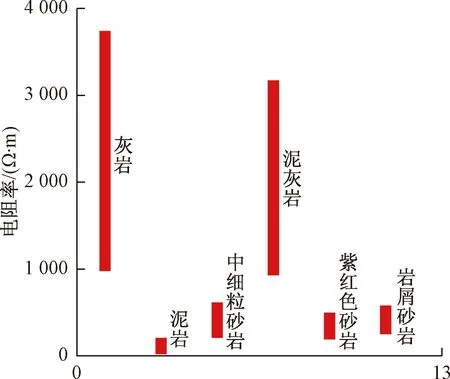

使用加拿大生产的SCIP样品测试仪对244 块岩石开展电性测定,结果见图2。从图2可知,研究区岩石电性存在明显差异,灰岩电阻率最大,砂岩次之,泥岩最小。

2.3 地热钻探

2019年8月,中国地质调查局成都地质调查中心在广安铜锣山背斜中段邻水县牟家镇刘家沟村马渡河左岸组织实施了1口井2 503 m深的地热井。开孔地层为侏罗系自流井组,终孔地层为二叠系长兴组,先后揭穿4层含水层、3层热储层,成井后井口水温为 42 ℃,日涌水量为16 000 m3,为川渝地区出水量最大的地热井。

表1 广安铜锣山地区地下水类型及含水岩组特征

图2 研究区岩石电性测试统计结果Fig.2 Statistics of electrical properties of rocks in the study area

2.4 水文地球化学

2019年8月—11月共采集水样19组,其中,雨水样1组,地热水样6组,地下冷水9组,河水3组,采样点分布见图1。所有水样当日采用0.45 μm 的微孔滤膜进行抽滤,并分成3份,分别用于氢氧同位素分析(δD和δ18O)、阴离子测试和阳离子测试。其中,用于阳离子测试的水样加入优级纯硝酸至pH值小于2。

3 结果与分析

3.1 研究区地热热储结构及性质

3.1.1热源及热水类型

研究区内无现代火山岩浆(侵入岩及喷出岩)活动,最近的岩浆岩为上古生界晚二叠系喷发的峨眉山玄武岩,其形成时代久远,残余热量已经消失殆尽。因此,与熔融热源关系不大。

鉴于该区无特殊热源,地温场热源主要属深循环地热,地热温度随深度增加而增加,在常温带以下按一定梯度升高。区内地热场与区域地热场基本一致。地热水形成机制与盆地内其它地区相似,主要为地下水通过深循环接受地温场正常增温,根据对项目邻区地热井的调查表明,区内地温梯度值每百米为1.8~2.0 ℃。在背斜的缓翼,地热水温度及地热梯度较核部和陡翼高,这是由于背斜核部相对平缓,碳酸盐岩地层出露,岩溶发育,属于地下水补给区,而背斜陡翼一带,受地层产状影响,地下水径流速度快,吸收岩石热量增温程度偏弱。

区内地热水的形成属于“低温对流型地热系统”,即含水层在露头区接受大气降水及地表径流补给后,沿层间裂隙、构造裂隙、溶隙、溶洞等顺层间由上而下向深部径流,并吸收围岩温度和可溶盐类组分后,汇集形成地热水。

3.1.2热水储层及盖层

区内地表出露的主要热储含水层有三叠系上统须家河组(T3x)砂岩、页岩层间裂隙含水岩组,三叠系中下统雷口坡组、嘉陵江组(T2l+T1j)碳酸盐岩类裂隙溶洞含水岩组和二叠系茅口组、栖霞组(Pm+Pq))古岩溶含水岩组,共三大含水岩组。

区内热储盖层有侏罗系的沙溪庙组(Js)、新田沟组(Jx)和自流井组(Jz),岩性以砂岩、泥岩及其互层为主,含水性、透水性差,厚度几百至上千米。由于须家河组埋深不够,一般作为第一盖层处理。

3.1.3典型地热井对广安铜锣山背斜热储结构和性质的揭露

(1)音频大地电磁法解译内容

AMT解译成果见图3和图4。通过该方法确定了铜锣山背斜中段西翼地区多条隐伏断裂,且部分断裂沟通性较好,为深部热水运移和储存提供了良好通道或空间。该方法对牟家镇刘家沟地热井具有较好的解译,其推断含水断裂位置与钻探热水出水段位置吻合较好(图4),说明AMT解译断裂具备导水与储水双向性质,断裂间的连通为地热井稳定涌水量提供重要条件[24]。

图3 牟家镇刘家沟地热井音频大地电磁测深剖面三维切片图Fig.3 3D slice diagram of the profile of AMT for the geothermal well in Liujiagou Village of the Moujia Town

图4 牟家镇刘家沟地热井音频大地电磁测深剖面与地热井地层柱及储水层对应关系Fig.4 Correlation between stratigraphic column, geothermal reservoir and the profile of AMT for the geothermal well in Liujiagou Village of the Moujia Town

(2)地热钻探获取热储性质

牟家镇刘家沟村地热井的实施准确刻画了广安铜锣山背斜西翼地层柱(表3)及储水层特征。该井揭露了4层含水层,分别是侏罗系珍珠冲组含水层,井段118~126 m,层厚8 m,岩性为灰绿色砂岩,出水量为1.6~2.3 m3/h,水温34 ℃;须家河组含水层,井段577~726 m,层厚149 m,岩性为白色砂岩,出水量为 7 000 m3/d,水温37 ℃。铜锣山背斜须家河含水层为

表3 牟家镇地热井地层及岩性特征

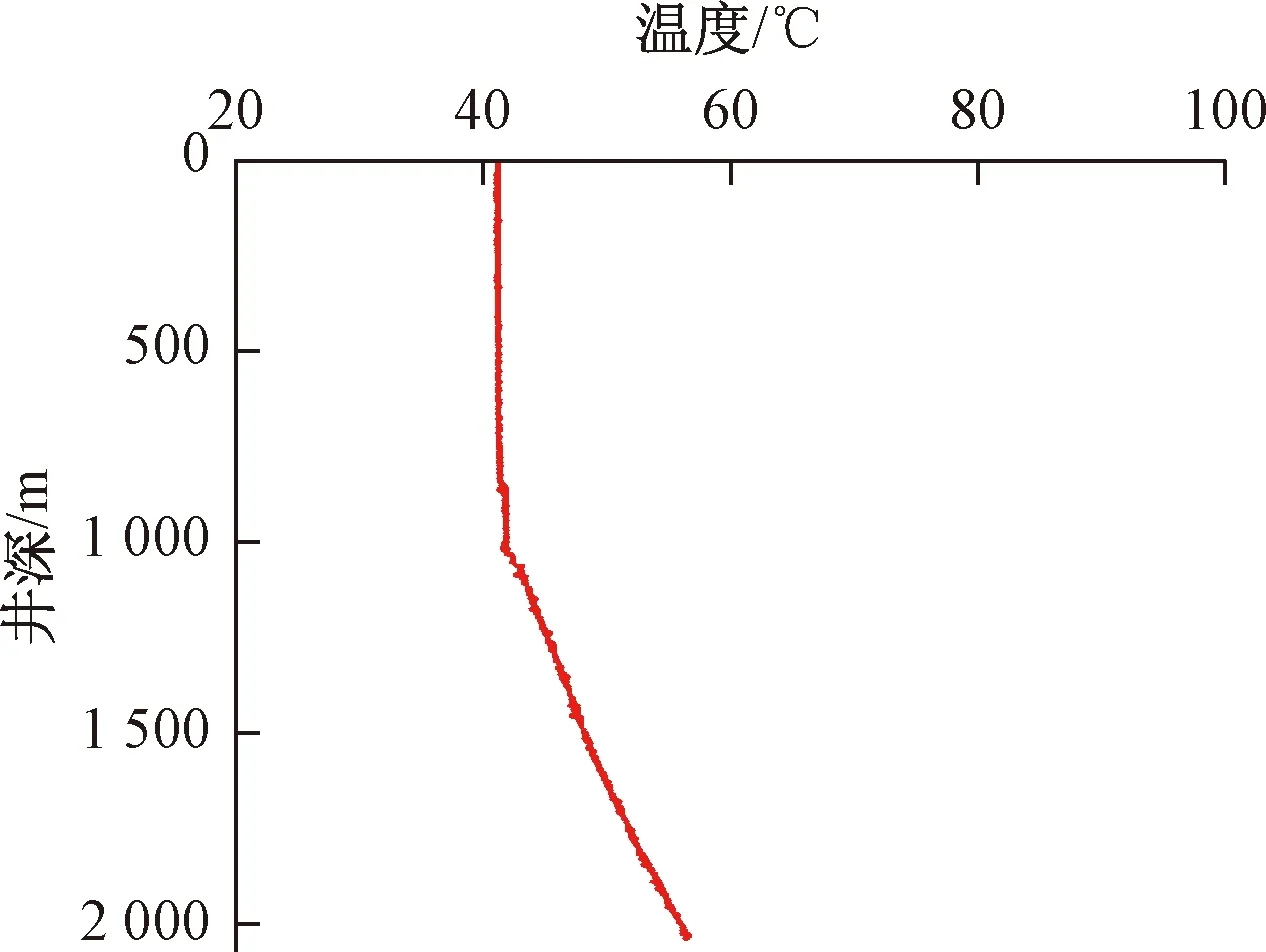

孔隙含水层,出水量每天为几十至上千立方米不等,刘家沟地热井揭露的须家河含水层水量较以往地热井揭露同段地层的大许多,可能为断层水,这与物探解译相吻合。同时,水化学组分及同位素信息亦显示须家河组热水和雷口坡、嘉陵江组热水相似,说明其较好的连通性,进一步说明断裂构造对该井的连通作用。此外,完井后物探测温曲线亦说明断裂构造对热储地层的影响(图5)。雷口坡组含水层,井段841~857 m,岩性为灰岩、泥灰岩、白云质灰岩,出水量达2 000 m3/d,水温40 ℃;嘉陵江组四段含水层,井段998~1 052 m,岩性为灰岩、白云质灰岩和泥灰岩,广泛出露于铜锣山背斜两翼,岩溶发育,补给区域面积大,出水量大于10 000 m3/d,水温为42 ℃。

完井测试雷口坡、嘉陵江组水量为16 000 m3/d,井口水温42 ℃(图5)。

图5 牟家镇刘家沟村地热井测温曲线Fig.5 Temperature measurement curve of the geothermal well in Liujiagou Village of the Moujia Town

3.2 研究区地下水水化学类型及组分特征

图6 研究区地热水、地下冷水、河水和雨水主要组分含量图Fig.6 Plot of the major hydrochemical components of thermal water, cold groundwater, river water and rain water in the study area

图7 研究区地下水Piper图Fig.7 Piper diagrams of the groundwater samples in the study area★ 地热水样;● 地下水样;□ 河水样;△ 雨水样

3.3 研究区地热水补径排特征

3.3.1地热显示及其特征

铜锣峡背斜地热水丰富,温泉出露有两种形式,一是天然出露的温泉,二是钻井揭露的温泉以及坑道温泉(表4)。从表4可知铜锣山背斜北段达州地区和南段重庆地区已有大量温泉和地热井的勘探和开发,铜锣山背斜成热背景较好。

3.3.2地热水补给

氢氧同位素常用于示踪地下水和地热水的补给来源,并判断地下水和地热水的径流强弱,识别地下水和地热水运移过程中与围岩矿物的水岩作用过程[25-26]。

表4 铜锣山背斜地热井泉水温和流量特征

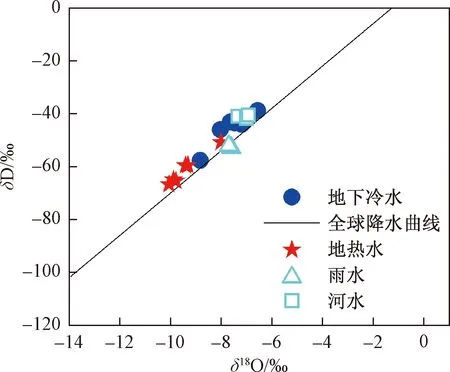

研究区采集水样的δD和δ18O值在δD-δ18O关系图上的位置可以反映其不同的来源或成因(图8)。广安铜锣山背斜地热水的δD值介于-51.9‰~-66.77‰,平均值为-61.25‰;δ18O值介于-8.02‰~-11.07‰,平均值为-9.42‰。地下冷水的δD值介于-38.93‰~-57.69‰,平均值为 -44.59‰;δ18O值介于-6.57‰~-8.84‰,平均值为-7.45‰。地下热水较地下冷水贫重同位素,说明地热水补给高程较高,径流途径较长。

内陆性大气降水的δD和δ18O值具有显著的高程效应[23,27-28]。据此可以估算地热水的补给区及补给高程。广安铜锣山背斜地热水补给高程的计算公式为:

H=h+(D-Dr)/gradD

式中:H——地热水补给高程/m;

h——地热水采样点参考高程/m;

D——地热水的δD值/‰;

Dr——参考点水样的δD值/‰,本文取所采集地下冷水δD值的平均值(-44.59‰);

gradD——高程点的递减梯度/(‰·(100 m)-1),本文取-3‰/100 m。

通过估算,铜锣山背斜地热水的补给高程超过 1 100m,而广安市铜锣山高程小于1 000m,推测该构造带地热水补给区可能位于北边大巴山一带,径流途径较长,为深循环地热水,这与前期重庆地区地热水径流研究成果相吻合[12-21]。

图8 研究区水样氢氧同位素组成Fig.8 Oxygen and hydrogen isotopes of the groundwater samples in the study area注:全球降水曲线方程:δD=8δ18O-10。

3.3.3径流条件

地热水的运移主要沿背斜翼部热储层中的纵横裂隙系统向下渗透补给深部的地热水,然后沿深部的岩溶裂隙通道由北向南作纵向径流[29]。

根据铜锣山背斜的构造特点,结合已出露的牟家镇、统景、铜锣峡及南延斜接的南温泉背斜的南泉、小泉、桥口坝等温泉(或地热水钻井)水年龄测定结果表明,铜锣峡地热水同位3H浓度为6±1 TU,说明地热“古水”中有现代水的混入;14C测定结果表明,统景地热水绝对年龄为10 800 a,铜锣峡为11 000 a,南温泉地热水为11 300 a,桥口坝地热水为13 000 a[4]。说明铜锣山背斜至南温泉背斜中储藏地热水的年龄具有由北往南逐渐增大的特点,即地热水由北向南作纵向迳流,这与氢氧同位素估算高程而获得的信息相吻合。

3.3.4排泄条件

地热水在纵向运动过程中,常在构造转折端、构造鞍部所开启的“减压天窗”地段,尤其是在河流深切峡谷地段泄流[29]。如铜锣峡背斜的铜锣峡(长江)、统景温泉(温塘河)和响水凼温泉(御临河)。

3.4 研究区地热水成因模式

广安铜锣山核部主要为三叠系嘉陵江组和雷口坡组的白云岩、灰岩,在地下水的运移过程中不断溶蚀,形成大量的溶洞、溶穴和溶槽,并沟通形成岩溶通道,从而为地热水提供良好的运移通道和储存空间,地热水具有区域流动、局部受断裂影响的特点,地热水运移形成多个地温热储层[22,30](图9)。铜锣山背斜地热水成因模式为:在高程约1 100 m的川东平行岭谷北段灰岩裸露区或构造有利区段、槽谷区域,大气降水入渗补给深层岩溶水系统,并经历较长的流动途径和滞留时间,在地层增温梯度条件下吸收岩体热量,并在运移过程中溶解灰岩地层中的膏盐矿物,形成具有一定稳定流量和温度的硫酸型地热水。处于良好封闭环境中的岩溶型地热水,在长时间长距离的运移过程中,部分岩溶热水在大河深切峡谷出露成泉(邻水县御临镇响水凼温泉),或经地热井揭露形成自流地热水(邻水县牟家镇刘家沟村地热井)。

图9 广安铜锣山背斜地热水来源与补给机制示意图Fig.9 Schematic diagram showing the origin and recharge mechanism of geothermal water in the Tongluoshan anticline near Guang’an

4 结论

(1)广安铜锣山背斜地热属深循环低温地热水。

(2)地热储层主要为三叠系中下统嘉陵江组、雷口坡组碳酸盐岩热储层;上覆上三叠统的须家河组至侏罗系红色的砂页岩、煤层、泥岩构成隔水保温层;而下伏的三叠系下统飞仙关组泥质岩夹灰岩,其中的泥页岩层孔隙度低、渗透率小、热导率低,可有效控制地热水向深部运移,形成隔水底板。三者共同构成了完整的铜锣山背斜的热储构造。

(3)刘家沟地热井水量较大,且须家河组含水层水化学特征与下伏碳酸盐岩水化学特征基本一致,说明有断裂贯通了几层地热水,与物探解译结果吻合。

(4)铜锣山背斜西翼刘家沟地热井水头高,水源补给远。据δD和δ18O分析数据,铜锣山背斜刘家沟地热井地热水的补给高程超过1 100 m,地热水补给区可能位于北边更高的大巴山一带,地热水具有从北东往南西顺构造线作纵向径流的特点,与重庆地区铜锣峡背斜地热水补给高程和14C 测年表明的结果一致,说明铜锣山背斜纵向上可能是一个完整、统一的地下热水系统。

——蒲莲(四川广安)