疫情防控背景下经济犯罪之刑事政策适用问题

张 珂

(中南财经政法大学,湖北 武汉 430000)

一、问题的提出

突如其来的新冠肺炎疫情,既是对公共卫生应对能力的考验,也是对社会治理能力和水平的一次大考和联考。习近平总书记主持召开中央全面依法治国委员会第三次会议时强调指出:“要在党中央集中统一领导下,始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,从立法、执法、司法、守法各环节发力,全面提高依法防控、依法治理能力,为疫情防控工作提供有力法治保障”(1)参见“习近平:全面提高依法防控依法治理能力 为疫情防控提供有力法治保障”,载共产党员网,http://www.12371.cn/2020/02/05/ARTI1580898910552995.shtml.。2020年2月6日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合制定了《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》(以下简称《意见》),强调“用足用好法律规定,依法及时、从严惩治妨害疫情防控的各类违法犯罪,为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力法治保障”。《意见》为在疫情期间准确适用法律、保护人民群众生命财产安全提供了根本遵循。要打赢这场关乎社会每一个成员生命健康的“战争”,必须用法治思维和法治方式开展疫情防控,全面做好疫情防控期间的法治保障工作。

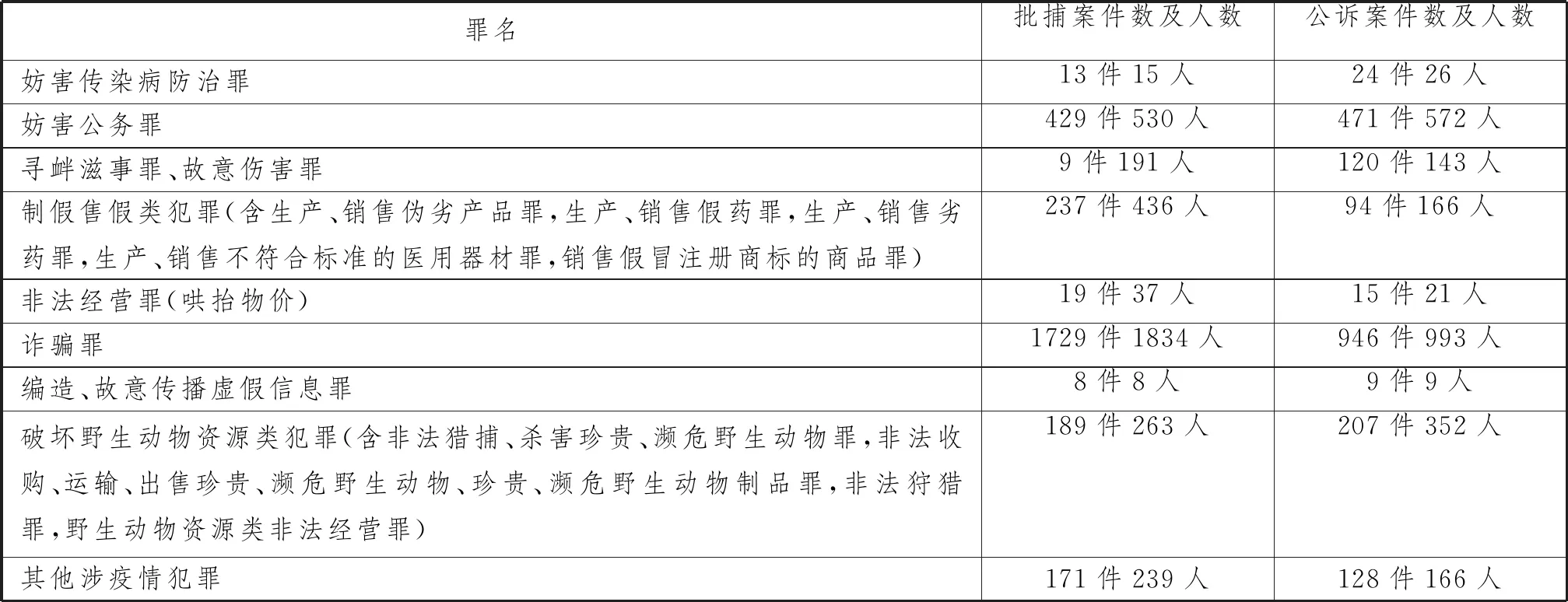

笔者对新冠肺炎防控期间发生的妨害防控的犯罪进行了统计分析(表1)。根据统计可以发现,在妨害防控的犯罪中,批准逮捕和提起公诉的经济犯罪(2)包括表1中的制假售假类犯罪、非法经营罪、诈骗罪、破坏野生动物资源类犯罪。的案件数量分别占比77.53%、62.66%,属于高发犯罪。

表1 新冠肺炎防控期间妨害防控的犯罪统计(3)数据来源于https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbh/202004/t20200417_458926.shtml,访问日期:2020年7月7日。

疫情防控期间的经济犯罪,不仅损害了公民财产利益、国家财产利益,还可能因为实施这些行为而导致他人身体健康、生命安全受到损害。更重要的是,在疫情防控的特殊时期,这些犯罪行为是对传染病防控工作的阻碍,对疫情防控秩序的破坏。本文将结合新冠肺炎疫情防控期间发生的经济犯罪案件,反思司法机关在处理这类犯罪时刑事政策的适用问题,从而提出新的适用路径建议,以期更好地预防和惩治疫情防控下的经济犯罪。

二、疫情防控背景下经济犯罪类型

(一)制假、售假类犯罪

疫情防控下的制假、售假类犯罪包含生产、销售伪劣产品罪,生产、销售假药罪等等,《意见》也明确对这类案件予以了整合。由于传染病具有突发性、偶然性、爆发性等特点,做好自我防护是疫情防控的首要工作。普通民众对口罩、护目镜、防护手套、卫生消毒用品等防护用品的需求与日俱增,包括一些解热镇痛类、抗病毒类的药品也成为民众“疯抢”的物品。在防护物资供不应求的情况下,为了牟取暴利,生产、销售劣质甚至假冒物品、药品的行为层出不穷。截至4月15日,公安部已侦办制售假劣口罩、医用酒精等防护物资案件1153起,抓获犯罪嫌疑人2587名,捣毁窝点885个,查扣假劣口罩4800余万只及一批医用酒精、消毒液等物资,案值近3亿元(4)参见“公安部公布打击制假售假犯罪十大典型案例”,载《中新网》,https://www.chinanews.com/gn/2020/04-22/9164567.shtml,访问日期:2020年7月7日。;截至3月4日,全国检察机关共介入、办理妨害疫情防控经济犯罪案件1086件2251人,其中涉嫌生产、销售伪劣产品罪427件850人,生产、销售假药罪2件4人,生产、销售劣药罪2件2人,生产、销售不符合标准的医用器材罪344件848人,销售假冒注册商标的商品罪149件285人,非法经营罪161件262人(5)参见“全国检察机关依法办理妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例(第四批)”,载最高人民检察院官网,https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202003/t20200304_455675.shtml#1,访问日期:2020年7月8日。。

(二)诈骗罪

《意见》明确规定“假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物,或者捏造事实骗取公众捐赠款物,数额较大的”应定为诈骗罪。在新冠肺炎疫情期间,截至3月11日,检察机关依本罪依法批捕、起诉的人数均占所有涉疫情犯罪案件的四成左右,批捕件数更是超过50%(6)参见“全国检察机关依法办理妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例(第五批)”,载最高人民检察院官网,https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202003/t20200312_456264.shtml#1,访问日期:2020年7月8日。。诈骗罪本来就是以非法占有为目的,行为人通过欺骗的手段导致被害人因产生错误认识自己实施了侵害行为,不当处分自己的财产造成损失。基于这种“自我损害性”,诈骗罪的被害人不仅遭受财产损失,在得知被骗真相后心理上也会承受较大的压力,甚至产生自我怀疑。在传染病防控期间,普通民众因对病毒的恐惧很容易产生紧张、焦虑、畏惧的心理,而这期间的诈骗罪往往是打着“低价销售口罩”“大量出售消毒液”等幌子对被害人实施欺骗。这些防护物品、医用品等在普通民众眼里可能就是“救命稻草”,当其发现自己的“救命稻草”是假货的时候,恐慌心理会再次加剧,使得被害人不只是直接遭受了财产损失,还会对其心态、生活方面产生更多的负面影响。例如:被害人余某购买口罩是为了尽快解决本企业200多名员工和合作伙伴复工后的防护需求,被告人陈某某并未及时提供余某所需的口罩;陈某某不只欺骗了余某一人,其在湖北、浙江、广西等地欺骗了多个复工企业及群众,涉案总金额70余万元(7)参见“全国检察机关依法办理妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例(第五批)”,载最高人民检察院官网,https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202003/t20200312_456264.shtml#1,访问日期:2020年7月8日。。在疫情防控的紧要关头,这种诈骗行为不仅造成了极大经济损失,同时因其未能及时提供被害人所需的防护物品,严重阻碍了疫情防控以及复工复产的进程。

(三)非法经营罪

关于非法经营罪,刑法条文不仅规定了三种具体的非法经营情形,还明文规定了“其他严重扰乱市场秩序的行为”。《意见》明确要求严惩哄抬物价犯罪,对相关行为以非法经营罪定罪处罚。在疫情防控期间之所以要打击非法经营犯罪,原因在于在疫情防控的特殊时期,哄抬物价不仅仅是平常时期的因为无端抬高商品价格破坏了市场经济秩序,更重要的是紧急状态下防疫物资的购销关系着全体公民的健康和生命安全,非法经营的行为是对公民生活和社会秩序稳定的扰乱,严重阻碍了传染病防控工作的顺利进行。行为人利用防疫期间基础物资特别是防疫用品紧缺的客观事实,加之其掌握了民众防疫心切急需这些物品的心理,在极短的时间内通过抬高物价牟取暴利,售货价格高达市场正常价格的几倍、十几倍甚至几十倍,严重破坏非常时期的市场供应秩序,给国家的防控工作带来不便,而且还会加剧民众的恐慌心理。

需要注意的是,非法经营罪通常与行政法上的经营违法行为有着一些关联,当行为人实施的行为不属于刑法明确规定的三种非法经营行为时,其属于“其他非法经营行为”还是行政法意义上的“一般非法经营行为”,是司法实践需要重视的问题。尤其在传染病防控期间“从严从快”处理刑事案件的背景下,更要注意区分行为人是否严重扰乱了市场经济秩序,既要避免以行政处罚代替刑事处罚,又要防止不当追究行为人的刑事责任。

(四)破坏野生动物资源类犯罪

由于工业时代的高科技发展使得自然资源被大量开发和利用,很多野生动物的种类和数量都在不断减少,社会上“物以稀为贵”的思想导致一些人试图通过杀害、收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物及其制品来获得高额利润。由于现代社会讲究“返璞归真”,人们对于“野味”的追求热情极高,往往不惜重金以求获得野生动物资源,为犯罪分子破坏野生动物资源提供了销售渠道。市场上极大的需求量使得违法犯罪分子愿意为了巨大财产利益铤而走险。破坏野生动物资源类犯罪包括非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪,非法狩猎罪,野生动物资源类非法经营罪等。《意见》对妨害防控犯罪的最后一项分类就是“依法严惩破坏野生动物资源犯罪”,而《刑法修正案(十一)(草案)》也在刑法第341条中增加了一款内容,即“违反野生动物保护管理法规,以食用为目的非法猎捕、收购、运输、出售前两款规定以外的陆生野生动物,情节严重的,依照前款的规定处罚”。加大破坏野生动物资源类犯罪的处罚范围,既是对野生动物的保护,更是吸取新冠肺炎疫情爆发的经验,从源头上防范和控制突发性传染病风险,保证公共卫生安全。回顾世界范围内的传染病流行史,很多都与人类破坏野生动物资源的行为有关,这些行为是对自然生态平衡的破坏,也会使人类自己遭受损失,不仅影响公民的身体健康和生命安全,也给国家的安全发展和社会秩序的稳定带来危害。

三、疫情防控背景下经济犯罪的社会危害性及法律立场

(一)疫情防控下的经济犯罪的危害性

疫情防控背景下的经济犯罪行为人不仅不顾及传染病防控的非常态化,还专门借助这种紧急性来使得自己的犯罪实施更便利、更顺畅。这类经济犯罪与妨害传染病防治罪、以危险方法危害公共安全罪等其他妨害行为的不同在于,实施经济犯罪的行为人往往只是“图财”,疫情防控下的经济犯罪具有更强的诱惑性,尤其是在一些人实施犯罪确实获得高额利润后,可能会有更多人冒险仿效犯罪行为以谋取利益。

笔者结合新冠肺炎疫情期间的一个非法经营罪案例,对传染病防控期间实施的经济犯罪所造成的危害进行分析:

案例: 2020年1月20日,江苏省宿迁市某区人民政府(以下简称区政府)向当地某医药连锁有限公司股东年某某采购一次性使用医用口罩。1月24日,年某某联系刘某某寻找货源。后刘某某找到王某,二人共同商议通过河南省滑县一家庭小作坊购买假冒的“飘安”牌一次性使用医用口罩,由王某负责获取货源后交由刘某某销售,所得利润双方分成。1月25日,刘某某将假冒“飘安”牌口罩30箱计30万只、假冒“华康”牌口罩24箱计21.6万只,以24.9万元销售给年某某。随后,年某某将30箱“飘安”牌口罩运送至区政府。1月26日,区政府工作人员发现口罩合格证生产日期为2020年2月6日且口罩质量较差,遂予以封存。同日,另外的24箱“华康”牌口罩被销售给宿迁市某镇人民政府等单位。后经鉴定,涉案口罩均为假冒注册商标的商品,均不符合产品标注的一次性使用医用口罩的细菌过滤效率要求,且两种口罩亦不符合质量标准,均为不合格产品(8)参见“人民法院依法惩处妨害疫情防控犯罪典型案例(第二批)”,载最高人民法院官网,http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-224571.html,访问日期:2020年7月8日。。

1.涉案金额通常较大,造成重大财产损失

疫情防控下的经济犯罪通常利用传染病防治的特殊时期,生产销售伪劣的与防控有关的物资,或者哄抬物价,或者采取欺骗手段获取利益等等。由于防控期间医用物资和一些生活用品紧缺,人们的需求量较大,因此行为人的行为给被害人造成的财产损失也会较大,而且被害人往往涉及多人。在刘某某、王某销售伪劣产品罪一案中,其销售的假冒医用口罩前后总计51.6万只,销售金额达24.9万元,给被害人的经济造成重大损失;其直接的销售对象虽然是年某某,但是年某某随后又在不知情的情况下将假冒口罩销售给了第三方,导致危害面进一步扩大。生产、销售伪劣防疫物资用品,利用疫情哄抬物价、囤积居奇、牟取暴利等行为可能涉及多个环节,涉案违法犯罪分子甚至形成了“生产链”,进行有预谋有计划的犯罪行为,波及范围极广,给他人财产、国家财产造成重大损失。

2.被害人的财产损失可能带来次生危害

疫情防控下的经济犯罪虽然是以侵犯他人财产为目的的违法犯罪,但是其行为造成的危害绝不仅限于直接的财产损失,可能带来更多的次生危害。其一,在传染病防控期间,普通民众因为对病毒的“无知”而焦虑、惶恐,为了对抗可怕的病毒寄希望于各种防疫物资用品。因此,如果其知道自己购买的物资是不合格的伪劣产品,亦或因为被骗没有拿到任何防疫物品,其恐慌心理必然会再次加剧,导致民众承受更多压力。其二,如果行为人生产、销售的是伪劣产品,而被害人因不知情而长期使用,可能影响被害人的身体健康甚至生命安全。尤其是口罩、防护服等重要抗疫物资,不符合质量标准可能直接导致被害人感染传染病。在刘某某、王某销售伪劣产品罪一案中,两种假冒的细菌过滤效率分别仅为40.1%-44.15%和50.3%-53.3%,而其标注的细菌过滤率则是≥95%,两个数据相差甚远,其实际销售的口罩对佩戴者而言根本起不到保护作用。若本案中区政府没有封存口罩而直接发放给工作人员配戴,无论是工作还是生活中都可能因为佩戴者与他人接触、交谈,而口罩过滤细菌的效率达不到使用要求,导致所有佩戴者都面临严重的感染风险,其后果不堪设想。

3.严重扰乱市场经济秩序,破坏传染病防控秩序

疫情防控下的经济犯罪与平常时期的经济犯罪一个很大的不同在于非常时期市场经济秩序、社会治安秩序等本来就较为混乱,在国家整体上已经面临较为困难处境的情况下,行为人还趁机“钻空子”,利用非常时期社会管理可能存在的漏洞,实施前述几类经济犯罪,这无疑是对市场经济秩序的干扰,更是对传染病防控秩序的破坏;其行为不仅本身打乱了防控工作安排,而且后续调查案件还会耗费大量的人力物力。在刘某某、王某销售伪劣产品罪一案中,由于区政府拿到的是假冒口罩,必需重新寻找口罩购买途径,对区政府工作人员顺利恢复工作造成延误。在疫情防控形势严峻的关键时期,一小时的延误都可能造成严重的危害后果。另外,对刘某某、王某等人的调查也需要投入大量的时间和精力,在防控的特殊时期分散了国家抗疫力量,从而增加抗疫困难。

(二)适用“从严”刑事政策的必要性

在传染病防治期间,国家的整体形势较为严峻,疫情防控下的经济犯罪行为无疑是“雪上加霜”的二次伤害。因此,对于为了一己私利实施经济犯罪的行为人,要体现“从严”的刑事政策。传染病防控与社会每一个成员息息相关,社会生活的各个领域都将受到影响,必须“统一指挥、统一协调、统一调度”,做到“令行禁止,言出法随”[1]。根据《意见》,对妨害疫情防控的违法犯罪行为,要依法追究刑事责任,即便不构成犯罪的,公安机关也应当根据治安管理处罚法从严惩处。传染病防控关乎着全体国民的生命健康,妨害传染病防控的行为是对防控的重大破坏。为了惩处相关犯罪人,更为了警示其他人不要实施相似的行为阻碍传染病防控,司法机关应当对不遵守国家法律、扰乱防控秩序的行为加以严惩。

疫情防控下的经济犯罪造成的危害是多层次的,不仅是表面的经济损失,更严重的是隐藏在背后的次生危害和对防控秩序的破坏。这类犯罪的“低成本”“高回报”使得相应案件频频发生。对其采取“从严”的刑事政策,不仅是为了惩治行为人在非常时期给社会造成的严重危害,更重要的是达到一般预防的效果。通过对犯罪人适用相应的刑罚,对社会上的其他人尤其是有实施犯罪想法的潜在犯罪人可以产生阻止其犯罪的作用[2]。刑罚是为了避免坏的先例在一般人中种下有可能不被处罚的侥幸心理,进而存在这种事件将层出不穷的危险[3]。因此,通过“从严”惩治疫情防控下的经济犯罪,达到对潜在犯罪人的威吓、警告,提高民众的法律意识和能力,让民众主动积极地遵守法律,发自内心对法律产生敬畏,不会轻易触碰法律的底线,从而提升民众对法秩序予以维持和信赖的意识,以此来预防未然之罪[4]。

四、疫情防控背景下经济犯罪刑事政策的再思考

(一)按照危害结果的程度类型化适用刑事政策

关于刑法的危害结果,我国主要存在两种不同观点:一种认为危害结果是一切犯罪构成所必备的条件[5];另一种则认为危害结果不是犯罪构成体系中的必备要素,是犯罪构成的非共同要件[6]。本文认为,疫情防控背景下的经济犯罪,应该以其危害结果作为定罪量刑的依据,根据危害结果的程度类型化适用刑事政策。具体而言:

其一,以危害结果波及范围为标准予以区分。如果行为人实施的行为影响了数人、数单位,则应该将所有被害人遭受的损失进行综合评价,在此基础上认定行为造成的危害结果,并在合理范围内对其从严惩处;如果行为人只是损害了极个别人的利益,比如借着“买口罩”的幌子诈骗了某一个人钱财,没有其他从重处罚情节,则不宜在法定刑幅度内从重处罚。其二,以财产损失的金额为标准予以区分。被害人财产损失金额是认定经济犯罪刑事责任的重要依据,在认定疫情防控下的经济犯罪时仍然要坚持这一标准,必须以法律规定的数额划分量刑幅度为依据进行刑罚处罚。其三,以是否有人身损害为标准予以区分。虽然该行为属于经济犯罪,但是行为人可能为了顺利实施犯罪而对被害人或其他人进行了其他伤害,因此在具体案件中,应判断行为人是否造成了人身损害。如果行为人不仅导致了经济损失,还对他人的身体健康甚至生命造成了威胁,则不仅要判断其是否构成相应的其他犯罪,还应该将此作为其经济犯罪的量刑情节予以考虑,对其进行从重或加重处罚。

(二)按照行为人的主观心态类型化适用刑事政策

在主客观一致原则的要求下,我国在认定是否构成犯罪时强调对行为人的主观心态的评价。在疫情防控下的经济犯罪中,就行为人实施犯罪行为本身而言都是持故意心态,过失不可能构成这些经济犯罪。司法实践中,法官在审理案件时,如果对行为人的故意等主观要件要素没有进行衡量与评价,就无法真正把握行为本身的性质,不可能仅凭行为外观表现就对行为人进行罪与非罪的评价。以诈骗行为为例,若行为人根本没有牟取利益或者侵占他人财产的意图,就不可能是诈骗[7]。故意包括认识和意思两方面要素。首先,故意的认识对象是客观的构成要件要素,包括(1)客观要件中作为记述的要素;(2)客观要件中作为规范的要素[8]。其次,意思要素并不是指单纯的愿望、空想、希望或单纯的行为意思,而是指实现构成要件的希望、行为决定或意欲[9]。因此,只有在肯定行为人具有故意的心态,明知是他人的财产但仍然具有侵占的意图之后,才能够认定其构成相关的经济犯罪。

在认定经济犯罪本身上不存在分类讨论行为人主观心态的空间,但是对行为人的其他情节进行评价——尤其可能影响量刑时,则有必要分情况对待。其一,如果行为人造成了财产损失以外的人身伤害,应当判断行为人对其造成的人身伤害是否持有故意或过失的心态,若持故意,是属于明知并希望的直接故意还是明知且放任的间接故意;若持过失,是属于疏忽大意还是轻信能够避免的过失。对于上述几种不同的主观心态应予以不同的评价,从而予以不同的刑罚。其二,行为人对于自己行为对疫情防控秩序的破坏的心理也应被考察,即应当判断其是否知道所谓的“侵财”行为在非常时期还会严重扰乱市场经济秩序、阻碍传染病防控,以及其对于这种破坏、阻碍是哪种程度的心理,是希望发生还是无所谓抑或本身排斥但为了自己的利益选择“容忍”。其三,行为人实施相应行为的次数、频率等间接反映了其主观心态,应当将其作为考察主观恶意的依据:如果行为人多次反复实施,则应当从严惩处;相反,如果行为人只是偶犯、初犯,则可以在一定程度上考虑对其从宽处罚。

(三)按照国家防控的客观情形类型化适用刑事政策

刑事政策的适用与国家当下的国情、政治社会经济等各领域的发展有着密切的关联,其作为指导司法实践的标杆不能与国家的发展进程相背离。因此,在规制疫情防控下的经济犯罪时,应当结合案件发生时国家防控的客观情形进行精准的定罪量刑。具体来说,可以分为以下三个阶段进行区别处理:

首先,在传染病刚爆发的时候,不仅人民群众处于慌乱之中,国家可能也没有建立健全完善的防控机制,传染病救治、社会管理等各方面都处于相对无序的状态中。这种情况下,不能对普通民众遵守法律法规有着过高的期待,虽然仍要依法认定相应的违法犯罪行为,但是对于一些经济犯罪则不宜从严治理。因为很多人可能是自认为及时发现了“商机”,趁早囤积大量防疫物品然后再高价转手出让,这在很多普通民众看来虽然是“不道德”的行为,但是还不至于上升到犯罪的层面。对于这类最早发生的经济犯罪,应该以教育为主,在认定其构成犯罪的同时,尽量在法律允许的范围内从轻处罚行为人。

其次,当国家出台一系列应急管理办法之后,传染病防控工作正式拉开帷幕。在全国上下都在为疫情防控做贡献的时候,如果出现了妨害传染病防控的经济犯罪,必须适用“从严”的刑事政策。《意见》的发布为司法机关处理妨害疫情防控的违法犯罪提供了指引,明确要求“从严惩治”。在这一期间,国家必然加大对宣传传染病的危害以及如何有效防控传染病方面的宣传力度,强调民众遵守法律法规的重要性。行为人在明知国家形势严峻的情况下实施犯罪行为,不仅是对社会秩序的破坏,也是对国家法律的挑衅,有可能导致前期的防控工作功亏一篑,从而破坏防控秩序大局。只有对这类行为人从严从重处罚,才能够起到惩治与预防的作用,维护刑法的保护机能。

最后,在疫情防控后期如我国现阶段,虽然防控工作还在继续,但整体形势已明显好转,很多抗疫物资以及生活用品也不再紧缺。此时若再发生前述经济犯罪,更宜按照平常时期规定处理,无需“从严”惩处。刑法不是万能的,而且刑法的谦抑性要求国家适用刑法时应该慎重,在防控后期行为人实施的经济犯罪可能不会再造成严重的社会危害,对防控秩序的破坏程度也大为减弱,所以对行为人正常定罪量刑即可。

五、结语

“人生来就是自由的,但却无处不身戴枷锁。自以为是其他一切的主人的人,反而比其他一切更是奴隶”[10]。现代社会的“自由”更不是“天然的自由”,而是道德的自由、政治的自由、法律的自由,人们要想获得更多的自由就应当去遵守国家的法律法规。“紧急时期无法”这一命题早已被摒弃,越是在非常时期越应该彰显法律的重要性。只有在法律的统一规制下,才能够渡过非常时期的危难。

新冠肺炎爆发至今已超过半年,中国在以习近平同志为核心的党中央正确领导下,万众一心共度时艰,为全世界树立了榜样,这正是我们依法防控的效果。我们应当总结经验、吸取教训,为建立传染病防控长效机制奠定更坚实的法律基础。在处理疫情防控下的经济犯罪问题时,不能仅将其视为个案看待,而是要结合多方面因素予以综合判断,类型化处理这些犯罪,在保持整体贯彻“从严”刑事政策的前提下,分情况归纳具体的处断机制与原则,避免一刀切的做法,保证刑事政策适用的精准化。