野生大豆耐盐碱种质鉴定及其机制研究进展

魏志园,杨 杰,王 宇,俎天娇,乔亚科,李桂兰,张 锴,*

(河北科技师范学院 a农学与生物科技学院,b园艺科技学院;河北 秦皇岛,066600)

随着我国经济飞速发展,农业耕地面积愈发紧张。我国作为农业大国,合理开发利用耕地是农业可持续发展重要途径。近年来,土壤盐渍化问题越来越受到人们关注。据报道,盐碱化土壤约占我国耕地的20%,充分利用盐碱地资源成为解决耕地不足问题的关键,因而培育耐盐碱作物新品种成为农业发展重要目标[1]。

野生大豆是国家第一批重点保护野生植物,多生于盐碱地和盐碱滩涂,是典型的耐盐植物[2]。我国野生大豆资源非常丰富,除新疆、青海、海南外,野生大豆在全国各地均有分布[3]。但是,近年来由于自然环境和人为因素影响,野生大豆成为渐危物种,亟需保护与利用。同时,野生大豆作为栽培大豆近缘种,二者没有生殖隔离,因而挖掘利用野生大豆优异资源进而培育栽培大豆新品种已成为当前大豆育种重要途径之一。另外,野生大豆在盐碱土壤区生存能力较强,其耐盐碱生理机制复杂。因此,揭示野生大豆耐盐碱生理及其分子机制,对于充分利用其种质资源培育栽培大豆新品种也具有重要意义。

1 野生大豆耐盐碱种质资源鉴定与筛选

对野生大豆资源耐盐碱鉴定筛选,应用较为广泛的是在实验室鉴定或者田间鉴定,于野生大豆植株萌发期或苗期对其进行盐碱胁迫处理并统计评价,鉴定指标包括种子相对发芽率、发芽势、胚根相对长度及苗期相对盐害级别、耐盐指数等,也有学者采用全生育期形态学指标以及产量等作为鉴定标准[4,5]。唐俊源[6]对我国11个沿海省(直辖市、自治区)906份野生大豆资源进行耐盐碱性鉴定,筛选出284份耐盐材料,占比高达31.27%,为我国耐盐碱野生大豆种质资源利用提供了重要材料。王敏等[7]通过室内发芽试验结合大田鉴定,对650份野生大豆进行耐盐碱筛选,获得耐盐碱野生大豆资源3份。符杨磊[8]对冀东地区349份野生大豆进行耐盐碱鉴定,筛选到高耐盐碱野生大豆2份。

同时,葛瑛等[9]利用采集于盐碱地345份野生大豆,经不同浓度盐碱胁迫,自播种开始进行耐盐碱鉴定,筛选出耐盐碱材料3份。段建兴[10]在盆栽和大田2种生境下对野生大豆进行耐盐碱鉴定,获得适宜在盐碱土播种的野生大豆-5755。肖鑫辉等[11]对895份野生大豆株系进行全生育期耐盐碱鉴定,经评价其形态和农艺性状指标,筛选出高耐盐碱野生大豆种质15份;同时发现,全生育期耐性鉴定中的株系材料在发芽出苗阶段耐盐碱占比高达70%,而存活到成熟期的仅占14.1%[12]。由上可见,我国具有丰富的高耐盐碱野生大豆资源,进一步开发利用这些资源对于大豆耐盐碱育种具有重要意义。

尽管目前已有学者针对不同野生大豆开展耐盐碱资源鉴定和筛选等工作,但也存在诸如耐盐碱鉴定方式和指标存在差异等问题。据分析,目前野生大豆耐盐碱鉴定方式主要分为室内鉴定和田间鉴定,室内鉴定具有时间短、容量大、重复性强、环境影响小等优点,但其筛选品种是否能够用于实际生产尚需进一步确定;田间鉴定方式接近大田生产实际,鉴定结果具有较高实际应用价值,但该鉴定方法易受种植方式和外界气候条件影响[13];因此,结合田间和室内鉴定的优点进行野生大豆耐盐碱鉴定应该是今后的研究重点[14]。

另外,葛瑛等[9]在野生大豆芽期进行耐盐碱鉴定,结果表明盐碱敏感和耐盐碱材料之间的发芽率差异显著,并且发现植物个体发育的不同阶段耐盐碱性存在差异。罗庆云等[15]认为野生大豆一旦通过苗期的盐碱敏感阶段,之后能较顺利完成发育各阶段。肖鑫辉等[12]认为苗期的鉴定结果不能反映其真实盐碱耐性,对植株全生育期的耐盐碱鉴定结果更加可靠。

综上,目前我国学者已对野生大豆耐盐碱种质资源进行较大规模鉴定,并筛选到一批耐性优异的野生大豆资源,但也存在优异资源利用程度不高及耐盐碱鉴定标准不统一等问题,故亟需一套统一的鉴定标准,以提高鉴定效率,方便比较不同试验结果。更为重要的是,对筛选到的高耐野生大豆材料应加快其育种应用,培育高耐盐碱栽培大豆新品种。

2 野生大豆耐盐碱生理机制研究

2.1 盐碱胁迫下野生大豆体内活性氧的平衡机制

正常情况下,野生大豆体内活性氧系统处于动态平衡状态,当受到盐碱胁迫时,其体内活性氧的产生和清除机制被破坏,打破系统平衡,影响其正常生长发育,造成植株损伤[16]。据报道,野生大豆体内活性氧调节机制对抵抗外界盐碱胁迫具有重要作用。一般来说,野生大豆体内活性氧清除系统酶类主要包括超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)、抗坏血酸过氧化物酶(ascorbate peroxidase,APX)、过氧化氢酶(catalase,CAT)及过氧化物酶(peroxidase,POD)等,而非酶类主要包括类胡萝卜素(carotenoid,CAr)、谷胱甘肽(glutataione,GSH)及抗坏血酸(ascorbic acid,ASA)等[17]。另外,膜脂过氧化物丙二醛(malondialdehyde, MDA)也可反映细胞过氧化水平[18]。

盐碱胁迫下野生大豆体内过氧化物增幅较小,这与SOD,CAT和POD等抗氧化酶类的调节作用有关。野生大豆材料的耐盐碱性与过氧化物含量成负相关,在盐碱胁迫下,野生大豆体内SOD,CAT和POD含量显著升高[19],但在出现胁迫时其响应速度有所差异[20],胁迫前、中、后期响应速度较高的分别是SOD,POD,CAT[21]。非酶类活性氧清除物的含量在一定范围内随着其耐盐能力的提高而升高[22]。刘浩然[23]研究发现野生大豆可以通过增加SOD和POD含量、降低MDA含量提高植株抗盐性。MDA是脂质过氧化的产物,能够反映细胞过氧化水平。在盐碱胁迫下,野生大豆植株内MDA含量有上升趋势[24],但与栽培大豆相比,野生大豆体内MDA含量增幅较低[25]。除此之外,研究发现喷施适当浓度的α-萘乙酸(1-naphthlcetic acid, NAA)可以降低野生大豆氧化性损伤,维持膜系统稳定[26]。吴杨等[27]研究证实2,4-表油菜素内酯(2,4-epibrassinolide, EBR)可以提高盐碱胁迫下的大豆抗氧化酶活性并降低大豆体内的活性氧水平。此外,添加水杨酸(salicylic acid, SA)也能增强大豆幼苗中SOD和POD活性,提高还原型GSH含量,减轻盐碱胁迫对植物的危害[28]。以上研究结果说明,野生大豆体内活性氧平衡机制对其盐碱耐性有重要作用。同时,在实际应用中喷施外源辅助因子提高植株耐盐碱能力,对降低盐碱胁迫危害有重要意义。

2.2 脯氨酸及可溶性糖对野生大豆耐盐碱胁迫的作用

可溶性糖和游离在植物体中的脯氨酸对维持细胞渗透压有重要作用[29]。在干旱、盐碱等胁迫条件下,植物体内大量积累的脯氨酸及可溶性糖,作为植物细胞质内渗透调节物质,起到稳定生物大分子结构、降低细胞酸性、解除氨毒等作用[30]。另一方面,脯氨酸在调节细胞氧化还原状态等方面也起一定作用[31]。野生大豆在盐胁迫处理后,脯氨酸和可溶性糖含量会随着盐浓度的升高而增加,但是其含量在升高到一定水平后即不再升高甚至降低。张美云等[32]研究发现在盐碱胁迫处理后,野生大豆植株体内由于缺乏碳源,脯氨酸的合成受到影响,其含量的增加趋势减弱甚至消失。李姝睿等[33]研究发现在盐碱胁迫条件下,野生大豆体内可溶性糖含量也存在类似现象,当可溶性糖浓度上升到一定程度时便不再增加甚至开始下降。由于大豆叶片在进行呼吸作用时存在糖消耗,同时处于盐胁迫中,运输到根部的可溶性糖也减少,这可能是可溶性糖含量下降的原因。

关于外源辅助因子对野生大豆脯氨酸和可溶性糖含量的影响,刘爱荣等[34]研究发现大豆植株经外源SA处理后,2种不同盐浓度胁迫下叶片可溶性糖含量分别上升了12.6%和9.2%,脯氨酸含量分别上升了30.0%和18.8%,且在低盐浓度胁迫条件效果更明显。关洪斌等[35]分析了不同浓度海水胁迫及外源SA处理下绿豆幼苗叶片可溶性糖含量、茎脯氨酸含量的变化,发现在海水胁迫下喷施较高浓度外源SA可提高叶片可溶性糖含量,且外源SA处理对绿豆茎中脯氨酸含量增加的效果比可溶性糖含量更明显。因此,SA在一定程度上可以缓解盐碱胁迫对大豆造成的危害[36]。

2.3 盐碱胁迫下野生大豆体内离子渗透平衡机制

2.4 盐碱胁迫下野生大豆体内pH平衡机制

3 野生大豆耐盐碱相关基因鉴定

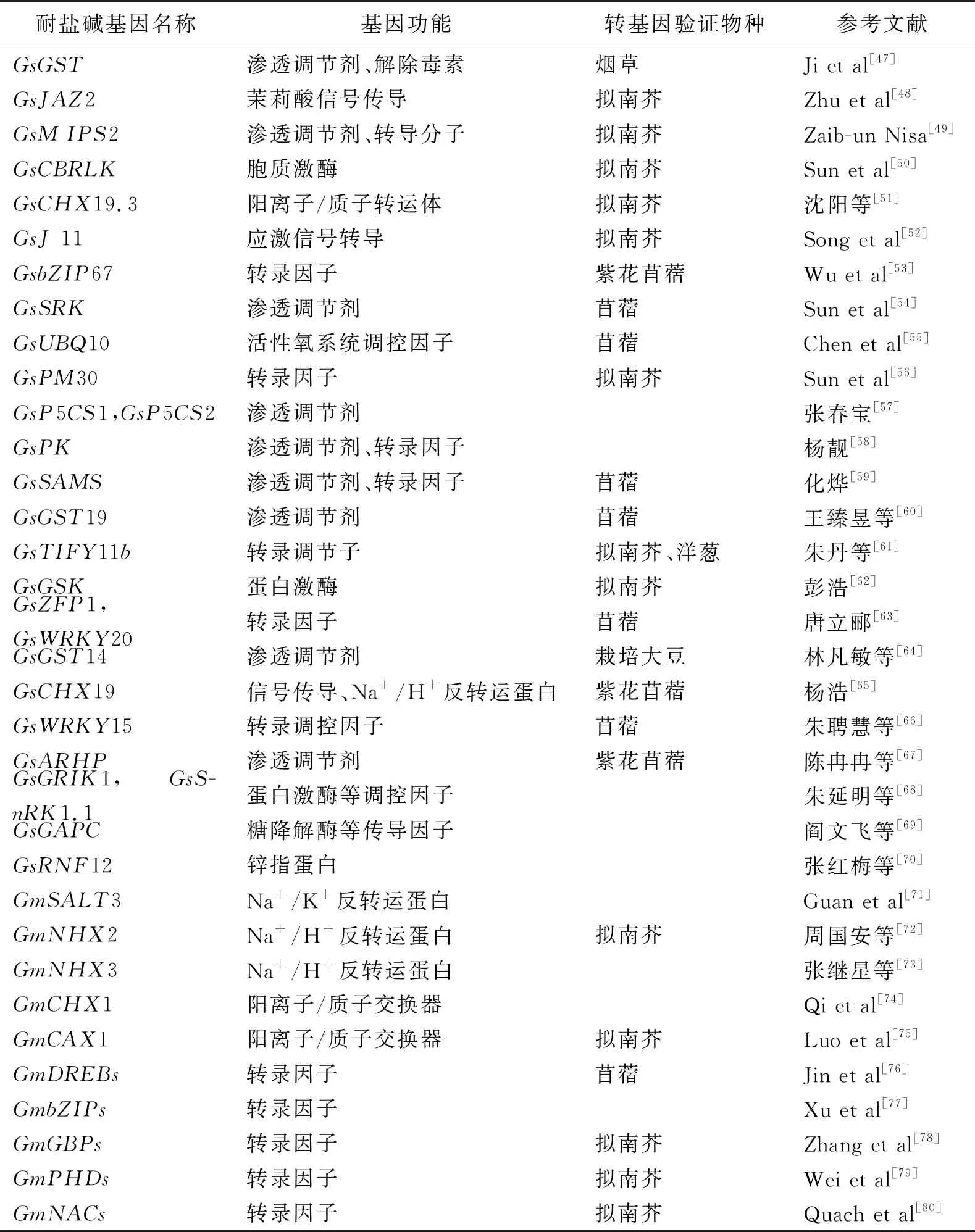

野生大豆具有较强的抗逆能力,这与其体内抗性基因有关。耐盐碱基因的挖掘可揭示其在耐盐过程中的分子功能,有利于阐明植株耐盐机理。越来越多的学者注重挖掘野生大豆耐盐碱相关基因,为充分利用野生大豆资源奠定基础。野生大豆耐盐碱相关基因鉴定已有一定进展,表1为目前已鉴定的野生大豆耐盐碱基因。但是,野生大豆的耐盐碱机制目前还不清楚,一些耐盐碱基因转化植株的耐盐碱能力没有显著提高。因此,对野生大豆的耐盐碱机制还需进一步研究。

野生大豆是栽培大豆育种重要的种质资源,耐盐碱基因的挖掘为栽培大豆耐盐碱研究提供了优异基因来源,加速了大豆抗性育种工作进程。利用基因工程技术将野生大豆的耐盐基因转入普通栽培大豆体内,最终培育成含有耐盐性的大豆品种,不仅能定向改变生物的特性,还能缩短育种周期[46],这对利用野生大豆优异基因资源改良栽培大豆具有重要意义。

表1 目前已鉴定的野生大豆耐盐碱基因

4 展 望

盐碱胁迫严重制约农业发展,利用耐盐碱植物提高盐碱土利用率具有重要意义。野生大豆具有较强耐逆能力且种质资源丰富,目前已筛选的大批耐盐碱野生大豆种质有极高利用价值。一方面可以进行耐盐碱基因克隆及功能分析,加快大豆耐盐碱机制解析;另一方面可将这些耐性种质作为中间材料或耐盐碱基因的直接供体,利用杂交技术或基因工程等育种手段,将耐盐碱基因导入到栽培大豆品种中,育成综合性状优良的新品种,这对于大豆生产具有重要意义。

针对野生大豆耐盐碱性研究中不足,今后的研究方向应集中在以下几个方面:

(1)田间鉴定和实验室鉴定各有优缺点,如何把田间鉴定和实验室鉴定结合起来提高鉴定效率是今后鉴定研究的重点方向之一。

(2)为提高鉴定效果,统一鉴定标准很有必要,这样可以方便比较不同研究者的试验结果。

(3)加强外源辅助因子(如水杨酸)对野生大豆耐盐碱能力的研究,降低盐碱胁迫危害。

(4)利用现代生物技术如cDNA微列阵、cDNA芯片、蛋白质组学技术、基因转座子标签、T-DNA标签等,可以对大量基因进行系统分析。加强对野生大豆耐盐碱基因的挖掘,野生大豆盐碱胁迫中离子平衡调节、抗氧化、有机酸分泌等相关基因的功能鉴定,为栽培大豆耐盐碱新品种培育打下良好的基础。