新冠疫情志愿者心身健康与社会支持现状调查研究

杜 艳,崔亚飞

(安顺学院 a.教育科学学院,b.特殊教育学院,贵州安顺561000)

2019年12月,新冠病毒被发现,该病毒具有极其隐蔽的潜伏性、非常强的传播性以及强烈的危害性[1],对全国人民的生命安全造成了极大的威胁。在此危急时刻无数支志愿服务小分队在极短的时间里迅速成立开展各类志愿服务。在人民网“这是我们的战“疫”系列特稿里(已发布11期)记录了大量志愿者的志愿故事和感人事迹,并肯定了他们为新冠疫情防控作出的巨大贡献[2-4]。但以往研究表明,公共危机事件志愿服务人员在志愿服务中及结束后,会产生和遗留一定的心理问题,如焦虑、紧张、恐惧等。如吕悦在汶川地震19个月后,对汶川志愿者进行调查发现,54.6%的志愿者仍有明显的创伤后应激障碍(PTSD)症状,且可能患有慢性PTSD[5],刘辉等对抗震救援消防官兵和医护人员PTSD进行研究也得出一样的结果[6]。因此,当疫情这一首要矛盾已得到控制时,志愿者们的心身健康状况应该被关注。社会支持是个体对想要得到或可以得到的外界支持的感知[7],对维护个体心身健康有着积极作用,以往研究发现其与个体心身健康存在显著的正相关,同时与个体焦虑、担忧、压抑等负性情绪存在显著负相关[8]。因此,本研究拟对新冠疫情志愿者心身健康与社会支持现状进行调查,以期让更多人了解抗疫志愿者的心身健康状况和社会支持状况,以便更好为抗疫志愿者提供关心和帮助。

一、研究对象及工具

本研究采用网络调查方式(问卷星)调查了参与抗击本次新冠病毒肺炎疫情的志愿者432名,共收集有效问卷424份,有效回收率98%。他们主要来自四川、重庆、贵州等疫情较轻地区,参与志愿服务内容主要包括抗疫知识宣讲、人员管控、体温监测、公共场所消毒等一般抗疫志愿服务。年龄范围在14到62岁,平均年龄25.23岁,标准差11.9岁。其他人口学变量分布见表1。

表1 抗疫志愿者人口学变量分布情况

研究工具采用自编个人情况问卷,高延等[9]417-418[10]编制的突发性公共卫生事件心理问卷以及Zimer编制的领悟社会支持量表(中文版)[11]131-238。其中,个人情况问卷主要包括年龄、性别、学历、婚姻状况、是否接受心理援助等内容;突发性公共卫生事件问卷主要测试个体在经历突发公共卫生事件中的心身健康状况,测试内容包括抑郁、神经衰弱、恐惧、强迫—焦虑、癔症5个维度,共25个项目,采用0~3分的4点计分法(0=没有,3=重度),评分越高心身健康状态越差。该问卷的整体α系数为0.69,各维度的α系数在0.75~0.80之间,本次调研中整体α系数为0.94,信度较高;领悟社会支持量表主要用以测试个体所感受到的来自外界各方面的关心与支持状况,包含家庭支持、朋友支持和其他支持三个维度,共12个项目,采用1-5五点计分(1=完全不符合,5=完全符合),得分越高表示个体感受到的社会支持越多,经已有研究验证该量表有较好的信效度,本研究中该量表的α系数为0.95,可信度也较高。

调查结果数据采用SPSS 18.0统计突发性公共卫生事件心理问卷和领悟社会支持量表各维度评分均值,并进行相应描述和推断统计。

二、结果分析

为了能够深入和全面的了解抗疫志愿者身心健康和社会支持的状况以及影响它们的相关因素,研究者从抗疫志愿者心身健康和社会支持总体状况、它们在人口学变量上的差异状况以及抗疫志愿者社会支持与心身健康的相关性三个方面对所收集的数据进行了分析。

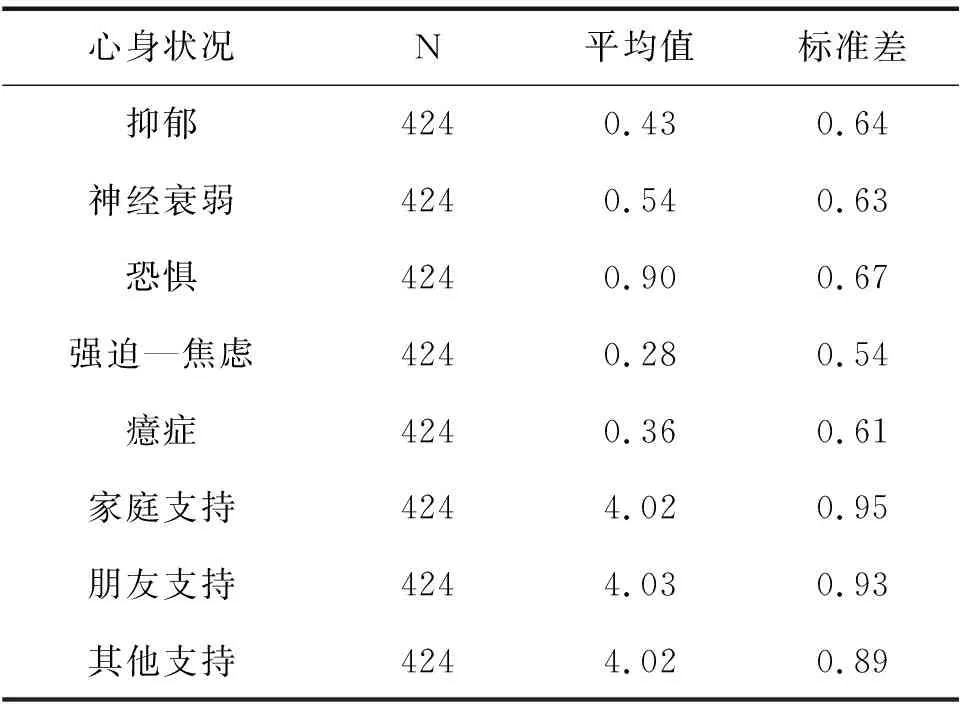

(一)抗疫志愿者心身健康和社会支持总体状况

由表2可见,抗疫志愿者在突发性公共卫生事件心理问卷各维度平均得分均低于1分,即在抑郁、神经衰弱、恐惧、强迫—焦虑和癔症维度上抗疫志愿者整体得分均介于无症状(0)和轻度(1)之间,这表明抗疫志愿者相应症状整体较轻,心身健康状况总体较好。在社会支持上,抗疫志愿者在家庭支持、朋友支持和其他支持方面平均得分均在四分(基本符合)以上,整体社会支持状况也较好。重复测量方差分析发现,抗疫志愿者在心身健康各维度得分上存在显著性差异(F=175.6,p<0.001),而在社会支持各维度上则不存在显著性差异(F=0.03,p=0.97)。事后检验显示心身健康各维度得分两两差异显著,恐惧>神经衰弱>抑郁>癔症>强迫—焦虑,即抗疫志愿者感到的恐惧情绪最为强烈,而由此引起的强迫—焦虑情绪则相对最弱。

此外,除分析抗疫志愿者心身健康整体水平外,本研究还根据心身症状程度统计了抗疫志愿者心身健康状况的具体分布情况(结果见表3),卡方检验结果显示志愿者心身健康状况各维度的症状程度也存在显著差异(卡方=303.05,df=12,p<0.001)。具体由表3可知,在恐惧维度上轻度和中度比例较高(74%),而在其他维度上则主要以无症状和轻度居多,这表明抗疫志愿者最突出的心身健康问题主要是表现为对疫情的恐惧心理。

表2 抗疫志愿者心身健康和社会支持各维度评分

表3 抗疫志愿者心身健康状况分布

(二)抗疫志愿者心身健康和社会支持状况在人口学变量上的差异

在年龄方面,由表4可知,抗疫志愿者心身状况各维度与自身年龄存在显著负相关,而与社会支持各维度无显著相关性,即抗疫志愿者年龄越大其感受到的抑郁、神经衰弱、恐惧、强迫—焦虑、癔症等相关消极心身症状越轻,心身健康状况越好。

表4 抗疫志愿者年龄与心身健康和社会支持相关性

在婚姻状况方面,因本次调研志愿者婚姻状况中离异和丧偶比例较低(3%),因此仅比较了已婚和未婚志愿者心身健康和社会支持状况的差异。由表5可知,未婚志愿者在抑郁、神经衰弱、焦虑—强迫、癔病等消极心身症状方面均显著强于已婚志愿者,而在社会支持各维度上两者却无显著差异。

表5 不同婚姻状况抗疫志愿者心身健康和社会支持状况的差异分析

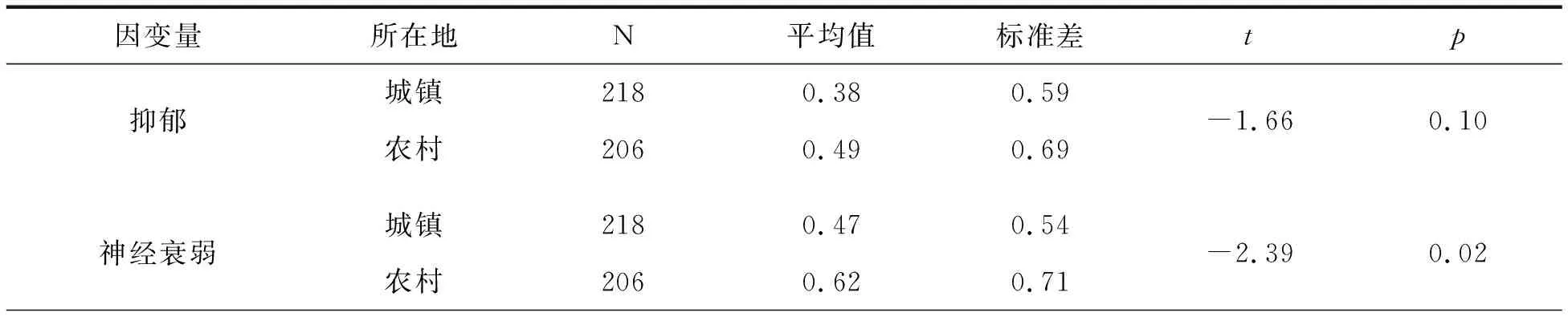

在志愿者所在地区方面,统计发现:农村地区志愿者在神经衰弱、恐惧、强迫—焦虑、癔症等消极心身症状方面均显著强于城镇地区志愿者,同时在朋友支持方面显著低于城镇地区志愿者(结果见表6)。

表6 不同地区抗疫志愿心身健康和社会支持状况的差异分析

续表

在有无接受心理服务方面,由表7可知接受心理援助服务的志愿者在抑郁、神经衰弱、恐惧、强迫—焦虑和癔症等消极心身症状上均显著强于未接受心理援助服务的志愿者,同时他们在家庭支持方面也低于未接受心理援助服务者(边缘显著,p=0.09)。

表7 有无接受心理服务志愿者心身健康和社会支持状况的差异分析

续表

在性别和学历方面,统计分析却发现不同性别和不同学历的抗疫志愿者在心身健康和社会支持方面均无显著的差异性。

(三)抗疫志愿者社会支持与心身健康的关系

由表8可知,抗疫志愿者心身健康各维度间以及社会支持各维度间均存在显著的较强正相关,同时社会支持各位维度与消极心身症状总体呈现显著的弱负相关,即抗议志愿者感受到的社会支持越副,心身健康状况越好。

表8 抗疫志愿者社会支持与心身健康各维度相关矩阵

三、讨论

通过上文的统计分析发现:抗疫志愿者身心健康和社会支持状况总体良好,但在身心健康内部的各维度上表现出了显著的差异性,恐惧、神经衰弱、抑郁等消极心身症状相对更加突出,同时它们还受到了其他人口学变量的显著影响,这些都表明抗疫志愿者身心健康和社会支持的现状成因复杂,需要更进一步深入分析,这样才能更有针对性地为他们提供援助服务。

(一) 抗疫志愿者心身健康与社会支持整体状况的成因

抗疫志愿者心身健康状况和社会支持状况总体上均较好,但同时我们发现在面对具有高传染性和致病性的新冠肺炎疫情时,抗疫志愿者以英勇无私的奉献精神为公众构筑起一道安全网的同时,他们作为一群普通人也承受着一定的心身压力,一些人也感到较为强烈的恐惧、神经衰弱、抑郁、焦虑等,其中恐惧情绪最为突出。该结果与梅松丽等人[12]的研究结果一致,他们发现在面临H1N1病毒疫情时近半数学生有过非常明显的恐惧与担忧,其中恐惧情绪反应是他们主要的情绪问题。这表明在面临突发公共卫生事件时,恐惧是普通民众最容易感受到的身心反应,也是最需关注和干预的心理问题,抗疫志愿者也不例外。王芬[13]对新型冠状病毒肺炎疫情下一线医护人员的心理状况进行调查也发现抗疫一线医护人员也存在不同程度的焦虑、恐惧、无助等明显的心理应激反应。但相较而言,本研究选取的抗疫志愿者从事的是一般抗疫志愿服务,这也是他们受到的心身损害程度相对较轻、心身健康状况总体状况相对较好的原因。

(二) 影响抗疫志愿者身心健康与社会支持的相关因素

首先,调查发现抗疫志愿者年龄越大心身健康状况越好,且已婚志愿者身心健康状况显著好于未婚志愿者,由此知道年龄和婚姻虽然没有显著提升个体社会支持的状况,但在个体面临新冠疫情这种严重公共危机事件时却起到了一定降低志愿者消极心身反应的作用。牛威对驻海岛官兵心身健康的研究也发现已婚官兵心身健康显著好于未婚官兵[15]。该结果表明个人心理成熟、人生经验的积累和婚姻关系都可能对个体心身健康起到积极作用。

其次,调查发现农村地区抗疫志愿者受到的朋友支持相对城镇志愿者较少,感受到的消极心身症状相对更强烈。其原因可能与农村地区抗疫保障措施和环境(如抗疫资源、人员防护、民众意识等)与城市里相比有一定差距,志愿者获得的认可和帮助相对较少有一定关系。通过相关报道我们可以看到,在疫情严重时期,抗疫物资严重短缺,农村抗疫条件简陋[16],这些可能都会给农村地区的抗疫志愿者带来更大的心身压力,影响其社会支持和心身健康状况。这表明抗疫志愿者所处的抗疫环境质量显著影响其心身健康和社会支持状况。

最后,调查还发现接受过心理援助的志愿者心身健康状况相对较差,受到的社会支持也相对较少,换句话说即心身健康状况相对较差、受到的社会支持相对较少的抗疫志愿者得到了相应的心理援助。这一方面说明在本次抗疫运动中心理援助服务开展得比较到位,能够精准、及时地为面临心身问题的抗疫志愿者提供心理健康服务。但同时也说明抗疫志愿者们只有面临相应心身问题,或相关问题严重时,才愿意接受心理服务,反映了抗疫志愿者对心理卫生服务的认识存在不足或误解。而吴均林在其研究中发现:在我国到医院接受心理咨询和心理治疗等心理卫生服务的大部分为神经症患者和与精神疾病有关的病人及其家属,而有非器质性心理问题的“健康人”比例非常少[17]。因此,这也提醒我们对心理卫生服务的宣传和普及依然仍需加强,同时“主动靠近”仍是当前促进民众接受心理卫生服务的重要途径。

通过上述分析,我们可以看到抗疫志愿者的心理成熟状况、婚姻状况、所处抗疫环境质量以及是否能够正确看待心理问题和接受心理服务,都是促成抗疫志愿者心身健康和社会支持现状的原因。

(三)社会支持对抗疫志愿者心身健康的作用

相关分析发现:抗疫志愿者感受到的社会支持越多,心身健康状况越好,该结论与前人的多项研究结论相一致,他们都发现社会支持与个体心身健康存在显著正相关[18-19],即社会支持这种客观存在的外在环境因素对维护和提升个人心身健康有着一定的积极作用。但同时在本研究中社会支持与抗疫志愿者心身健康间仅存在弱相关(相关关系数绝对值均小于0.23),这表明虽然社会支持对降低抗疫志愿者消极心身症状具有一定积极作用,但仅仅是其中的一项影响因素,并且作用有限。这提示我们在维护抗疫志愿者心身健康时,除了为他们提供相应的外在社会支持外,还需从其他方面(如个人心理成熟状况、志愿服务环境、心理援助服务等)探索有效的途径及方法。

结语

通过本次调查我们发现抗疫志愿者心身相应症状整体较轻,心身健康状况总体较好,但面对疫情恐惧、神经衰弱、抑郁等是大多数志愿者面临的主要心理问题;并且年长和已婚的抗疫志愿者的心身消极反应更弱。农村地区抗疫志愿者在消极心身症状方面显著强于城镇地区志愿者,在朋友支持方面显著低于城镇地区志愿者;同时消极心身症状者较重者有更强的求助意识,并得到了一定的心理援助。研究还发现社会支持对维护抗疫志愿者心身健康维护有一定积极作用,但作用相对有限,还需要从其他途径给予其关心和帮助,从而更有效维护他们的心身健康。