“君子不器”及病因与治法之联系

——谢肇淛论医理

王 伟

1.海南师范大学,海口 570100;2.毕节医学高等专科学校,贵州 毕节551700

谢肇淛的《五杂俎》是明代一部重要的笔记小说著作,所谓“笔记小说”,不是现代文体意义上的“小说”,而是古人的“笔记”。从文学价值视角出发,“古代笔记中一些涉医作品以人物为中心,结构比较完整,其写作方法对于中医医案、医话的写作也有一定的影响。”[1]不仅如此,话本小说的创作在明代欣欣向荣,蓬勃发展,从笔记小说中吸取不少营养,再经过加工创作,形成面向市民大众的市井文学。从史料价值来看,“在古代各种体裁的涉医文学作品中,笔记可以说是包含中医药内容最丰富最全面、医学价值也最高的一类。”“深入发掘这座宝库,对于传统医药学的继承和医学史的研究,都有重要意义。”[1]它涉及内容宏富广博,绚丽多彩,细致生动地反映了当时的社会世态、风俗人情的各个方面,由于医疗技术的发展,与医学相关的内容也更多的出现在其中。

1 明代笔记小说中的医学内容

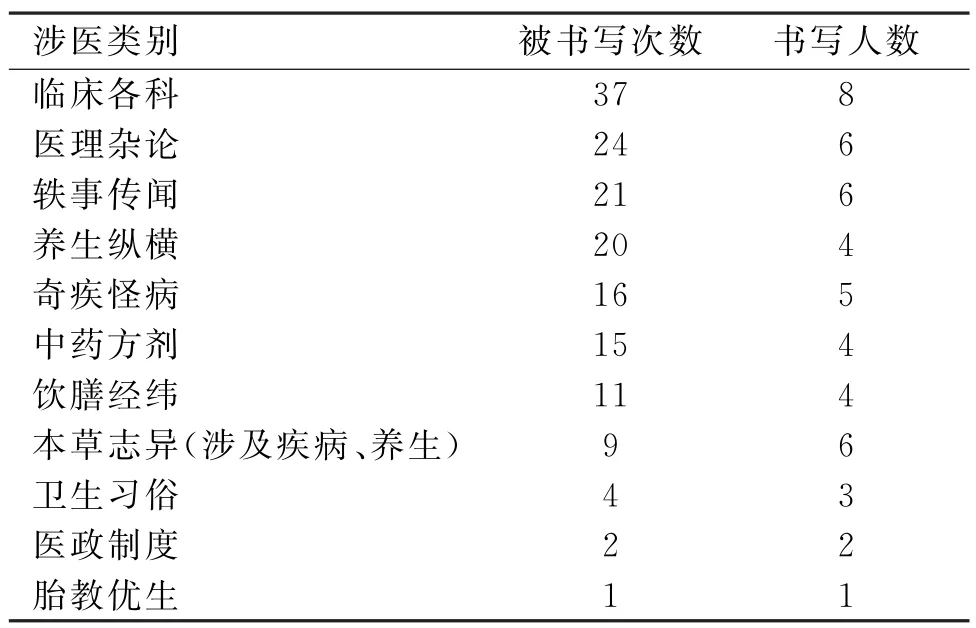

在明代笔记小说中,有关临床各科、轶事杂闻、养生饮膳、奇疾怪病、中药方剂、本草、医政制度、卫生习俗以及胎教优生等方面的记载十分丰富。考察《明代笔记小说大观》,按照上述标准将涉医内容分类①,并辅作者人数、被书写次数加以注意,其大致情况如表1所示。

表1 《明代笔记小说大观》中的医学内容统计

通过表1可以看出,被明代笔记小说作者关注的主要涉医内容依次是临床各科、医理杂论、轶事传闻、养生、奇疾怪病、饮膳、中药方剂、本草、卫生习俗、医政制度和胎教优生等内容,医学理论仅次于临床各科。《四友斋丛说》《涌幢小品》《菽园杂记》《五杂俎》《草木子》《酌中志》等作品都曾多次就医理发表各种杂论。中医学的理论体系以整体观念为指导思想,以阴阳、五行学说为哲学基础和思维方法,以脏腑经络及精气血津液为生理病理学基础,以辨证论治为诊治特点。明代是中医理论综合汇通和深化发展的时期,既有许多新发明和创造,又有对前人医学成就的总结,大量医学全书、丛书和类书问世,促进了医学理论的发展和传播。

疗病治疾必须重视医学理论,是亘古不变的共识,明代文人士大夫就非常喜欢论议医理。明人张适《赠良医葛彦修序》说:“人有五脏百骸之形,暑、湿、风、寒,饮食嗜好,虽能自慎者,未免于无病。在阴论得其阳病,在阳论得其阴,是非尽博其书深研其理,虽明睿过人者亦未免于弗误也。”②强调医人即使聪智过人,如果不致力钻研医理也会出现医疗失误,以此说明医理对于医疗的重要性。明末孟之吉为《丹溪手镜》题序:“夫医出之格致之余,则此物此知即修正诚之真脉所衍而流也。康节先生,以理衍数,虽数亦理;先生以理精医,虽医亦理,医而出于理,而安得不信,今而传后哉。”[2]孟之吉则直接指出有了医理,医疗才会使人信服,进一步而言,这样的医疗才能传继后世而不衰。清代医家黄宫绣在其本草学著作《本草求真》“凡例”中说:“余尚论药性,每从实处追求。既不泥古以薄今,复不浓今以废古,惟求理与病符、药与病对。”[3]他认为论药性要具体情况具体分析,不以古论为圭臬亦不举今语为至言,只追求医理与疾病相符,而所用药物恰能对症。清代著名医家程杏轩《医案》一书因“发明其理甚悉”[4],而享誉华夏。现代医家亦说:“做医用药恰当与否,和病人的生命密切相关,理药二者具备,方能理、法、方、药系统全面,唯此,才能济世活人。方得万全。若轻视本草(或医学理论基础理论),因循守旧,孟浪从事,则必误人。”[5]

明代笔记小说的涉医内容中关涉医学理论的亦是重点,而所推重的医理与作者的思想观念密切相关。中医学中有“医易同源”和“医源于易”之说,“医”讲的是医学理论。“‘医源于易’讲的是中医理论之‘源’而非一般医学概念的起源,更不是原始医疗活动的产生。‘医’而成学,主要标志是理论体系的建立。”[6]《周易·系辞》曰:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”形而上是无形的道体,是万事万物运行的基本规律,是本;形而下是万物各自的相,是表。被万物各自的形象与用途束缚,就不能领悟、回归到无形的道体之中。孔子曰:“君子不器。”朱熹注曰:“器者,各适其用而不能相通。成德之士,体无不具,故用无不周,非特为一才一艺而已。”[7]为学而成德之人,要通过不断地学问思辨,修身践行而集道德仁义于一身,明达天道、地道和人性,能文能武,通才达识,不局限于一技一艺。怎样才能实现君子的“不器”,孔子认为要勤学善思,“学而不思则罔,思而不学则殆。”朱熹解释说:“不求诸心,故昬而无得。不习其事,故危而不安。”又“程子曰:博学、审问、慎思、明辨、笃行五者,废其一,非学也。”[7]是言君子应该博学以明智。

2 “君子不器”:“医者,意也”的第一维度

谢肇淛《五杂俎》卷五曰:“古今不甚相远者,惟有医之一途,盖功用最切,优劣易见,人多习而精之故也。然扁鹊之视五脏症结,华陀之剖心传药,不可得已。李子豫、徐秋夫、孙法宗、许智藏之技,冥通要眇,鬼物犹或惮之,况常人乎? 甄权、王彦伯、张仲景、葛洪、钱乙之辈,史不绝书,观其著论造极,投七解厄,若运之掌,功参造化,不谓之圣不可也。夫医者,意也。以意取效,岂必视方哉? 然须博通物性,妙解脉理,而后以意行之,不则妄而轻试,足以杀人而已。”[8]认为医生首要在“博”,通晓体察物性,领悟脉理的精要之处,不能一知半解,就恣意妄为,这样的行为无异于杀人。孔子曰:“知之为知之,不知为不知,是知也。”这样的话,就能“如此则虽或不能尽知,而无自欺之弊,亦不害其为知也。”对于不知道的事情要敢于说不知道,这样才能不使自己迷失,不消损自己的名声,进一步而论也不会伤害别人。从中不难看到,谢肇淛论医理中的浓厚儒家思想,而其论的核心是“医者,意也。”

“医者,意也”隐括自《后汉书·方术列传·郭玉》篇:“医之为言意也。腠理至微,随气用巧。针石之间,毫芒即乖。神存于心手之际,可得解而不可得言也。”[9]以“意”训“医”,使用的是声训法。范崇峰以此出发,指出这种现象说明“意与医不但语音相近语义也相通。”通过两者的声部“医,上古影母之部;意,上古影母职部。”他认为,“根据2个词声、韵所表之义可以拟测出,‘医’这个词产生时是表示由隐匿的内部思维向外展现的一种运动状态。‘意’这个词产生时是表示关联内部思维与外在事物的一种运动状态,2个词的运动状态相近,语源义相近。”[10]我们认为,从语言学上的同音相释出发解读“医者意也”是有道理且十分必要的,或许也正说明了其语源。但是,随着中医学的不断发展,我们以为“医”与“意”更多是意义的关联。何为“意”? 《说文解字》曰:“意,志也。从心。察言而知意也。从心,从音。”又“志,意也。从心,之声。”段玉裁注曰:“志也。志即识。心所识也。意之训为测度,为记。训测者,如《论语》:‘毋意,毋必,不逆诈,不亿不信,亿则屡中’。其字俗作亿。训记者,如今人云记忆是也。其字俗作亿。《大学》曰:‘欲正其心者。先诚其意。诚谓实其心之所识也。如恶恶臭。如好好色。’此之谓自谦。郑云:‘读为慊。慊之言厌也。’按厌当为猒。猒者,足也。从心音。会意。于记切。一部。古音入声。于力切。察言而知意也。说从音之意。”[11]即通过观察言行而体悟心意,也就是要由外而知内。正如朱熹所言“意者,心之所发也。”

医生做到经外而晓内,则必须用心思虑。“《春秋说题辞》云:‘在事为诗,未发为谋,恬澹为心,思虑为志。诗之为言志也。’”[12]《礼记正义·礼运》:“‘意,心所无虑’者,谓於无形之处,用心思虑,无虑,即虑无也。宣十二年《左传》云:‘前茅虑无。’是备虑无形之处,谓圣人以德义而感天下,非是以意豫前无时以恻度思虑,故云‘非意’也。一云:心所无虑,谓心无所思虑,但知其情等而已。”[13]不受与病情无关的一切外在因素干扰,一心一意只考虑治疗,不然则疾病难愈也。谢肇淛援引汉代著名医家郭玉事迹以说明医生必须精于思虑:

汉郭玉善医,虽贫贱厮养,必尽心力而疗治,贵人时或不愈,和帝问之,对曰:“贵者处尊高以临臣,臣怀怖惧以承之,其为疗也,有四难焉:自用意而不任臣,一难也;将身不谨,二难也;骨节不强,不能使药,三难也;好逸恶劳,四难也;针有分寸,时有破漏,重以恐惧之心,臣意且犹不尽,何有于病哉?”唐许胤宗人劝其著书以贻后世者,答曰:“医特意耳,思虑精则得之。脉之候幽而难明,吾意所解,口莫能宣也。古之上医,要在视脉,病乃可识。病与药值,惟用一物攻之,气纯而速愈。今之人不善为脉,以情度病,多其物以幸有功。譬猎不知兔,广络原野,冀一人获之,术亦疏矣。一药偶得,它味相制,弗能专力,此难愈之验也。”噫! 旨哉,二子之言! 其知道乎? 进于技矣! 后世贵人,召医十九,蹈郭玉之言。庸医视病,不可不思胤宗之旨也。[8]

医以博识、意悟、理推为上,不能墨守成规,刻舟求剑。谢肇淛通过不同时代多位明医医病事例说明这个道理,他说:“梁新遇朝士风疾,告以不可治,赵鄂教以食消梨而愈。王太后病风,饵液不可进,许胤宗以黄蓍、防风煎汤置床下熏之,而能言年少食不快,眼前常见小镜。赵卿诳以会食,使啜芥醋而愈。富商暴亡,梁新因其好食竹鸡,知为半夏毒,姜汁灌之而愈。桐城孕妇,七日不产,庞安时针其虎口,使缩手而遽下。皇子瘈疭,钱乙以土胜水,水平而风自止,进黄土汤一剂而安。吴门孕妇不下,葛可久以气未足,初秋,取桐叶饮之,立下。此以意悟者也。史载之治朱师古之食卦,徐嗣伯治老姥之针疸,贾耽视老人之虱瘕,徐之才视乘船人之蛤精疾,周顾知黄门腹中蛟龙,以无命门脉,而知为鬼。此以博识者也。医和诊晋侯而知其良臣将死。僧智缘每察脉,知人祸福休咎;诊父之脉,而能道其子吉凶。此以理推者也。意难于博,博难於理;医得其意,足称国手矣。”[8]为医者,难在博,难在理。明理识博,则为良医。

南朝著名医家陶弘景云:“古之所谓良医,盖以其意量而得其节,是知疗病者皆意出当时,不可以旧方医疗。”[14]即是要求医生要根据病人实时的病况做出病因、病机判断而辨证治疗,不可固守成规,不懂变通。《太平圣惠方·序》亦言:“夫医者意也。疾生于内,药调于外,医明其理,药效如神,触类而生,参详变易,精微之道,用意消停。”[15]只有医生明晓医理,才能药到病除,妙手回春,这需要医生对所学知识能够融会贯通,明晓疾病的发生、变化。元代医家朱震亨曰:“古人以神圣工巧言医。又曰:医者,意也。以其传授虽的,造旨虽深,临机应变,如对敌之将,操舟之工,自非尽君子随时反中之妙,宁无愧与医乎?”[16]更是强调为医的关键是随机应变,而不是墨守成规。与中医的辨证施治密不可分。

3 病因与治法之联系:“医者,意也”的第二维度

辨证,是中医认识和诊断疾病的独特方法,即将四诊所搜集的病情资料,运用中医理论进行综合分析,辨清疾病的原因、性质、部位及邪正之间的关系,从而概括和判断为某种性质的证,辨证的目的是为治疗提供可靠依据。清人陈兰森曰:“医者意也,以意体之,方无不当。”[15]正是在此认识的基础之上,谢肇淛说“善医者不视方,盖方一定而病无定也。”[8]为了说明道理,他还举出了几个亲身经历的事例作为支撑:

余在山东,郡室人产后虚悸,每合眼即有气一股从下部上攻,直至胸膈,闭急而寤。如是五昼夜,殆矣。诸医泥方,惟以补气血投之,益甚。庠生马尔骐者,晓医,语之曰:“此火也,急则治标,何暇顾气血?”投以胡黄连一服,而熟寐一昼夜,诸症脱然。万历辛亥九月在家,侍儿忽病,气逆不可卧。一僧善方者曰:“此气不归元耳,六味丸可立愈也。”投之久而如故,且吐出原药。僧怖曰:“胃有寒痰,不受药矣,非附子不能下也。”余信且疑,时有良医薜子勉者,家芋江,距城二十里,病且亟,乃飞骑迎之,至,诊视笑曰:“易与耳。”投以苏子、萝卜子、栀子、香附等少许,饮之贴然,且告之故。薛大惊曰:“凡气逆者,皆火也。附子入口,必死无疑。”僧亦愧服。至今齐中国手推马生,闽中推薜生也。[8]

这是两起真实病例,一是妇人产后虚悸,马尔骐通过察看病情,判断此病只是急火所致,结果一服胡黄连就使诸病症尽消;二是家中侍女生病,良医薛勉诊视后,开出了“苏子、萝卜子、栀子和香附少许”药方,结果药到病除。而很多医者无法准确判断病情进而对病患做出适当的治疗,是因为他们不能综合运用望、闻、问、切四诊法,往往只凭切脉一法就妄断病情,结果可能导致病患失去生命。他批判说:“古之医,皆以针石灸艾为先,药饵次之。今之灸艾,惟施之风痹急卒之症,针者百无一焉,石则绝不传矣。古之视病,皆以望、闻、问、切为要,今则一意切胗,贵人妇女,望、闻绝不讲矣。夫病非一症,攻非一端,如临敌布阵,机会猝变,而区区仗诸草木之性,凭尺寸之脉,亦已疏矣。况药性未必遍谙,但据《本草》之陈言,脉候未必细别,徒习弦涩之套语,杀人如芥,可不慎哉?”[8]医者只有精诚——医术博通、医心赤诚,医道精深,才能成为良医圣手。

中医学非常重视病因在疾病发生、发展和治疗中的作用,任何证候都是在某种病因作用下,机体所产生的一种病态反应。而在治则指导下制定的治疗疾病的具体方法治法,则强调病因与治法之间的联系。“医者,意也”之“医”亦谓“治疗”,“意”则是病因与治法之间的联系,即意义上的相左之关联。苏轼曾记欧阳修事曰:“欧阳文忠公尝言:有患疾者,医问其得疾之由,曰:‘乘船遇风,惊而得之。’医取多年舵牙为舵工手汗所渍处,刮末,杂丹砂、茯神之流,饮之而愈。今《本草注·别药性论》云:‘止汗,用麻黄根节及故竹扇为末服之。’文忠因言:‘医以意用药多此比,初似儿戏,然或有验,殆未易致诘也。’予因谓公:‘以笔墨烧灰饮学者,当治昬惰耶? 推此而广之,则饮伯夷之盥水,可以疗贪;食比干之馂余,可以已佞;舐樊哙之盾,可以治怯;嗅西子之珥,可以疗恶疾矣。’公遂大笑。元佑六年闰八月十七日,舟行入颍州界,坐念二十年前见文忠公于此,偶记一时谈笑之语,聊复识之。”[17]苏轼记载了他和欧阳修关于“医以意用药”的一则故事,医生治疗一个乘船遇到风浪而受到惊吓的病人,他使用了药剂中有被舵工手汗浸渍的舵把手的碎末,治后即愈,因此欧阳修认为这样用药看似儿戏,却不能轻易加以责难。这样的说法自然包含欧阳修对该治疗法则的认可。

吴曾《能改斋漫录》卷二“事始”有云:“医药治病,或以意类取。至如百合治病,似取其名。呕血用胭脂红花,似取其色。淋沥滞结,则以灯心、木通,似取其类。意类相假,变化感通,不可不知其旨也。”[18]“旨”则治则,具体的治疗方法就是要在治则的指导下进行,如有了创伤可以用百合助其愈合,失血则可以用胭脂红花以补其血,郁气滞结则用中空的灯心、木通。诸例皆是言治疗的具体方法是使用与病症意义相左的事物以消或补之。谢肇淛《五杂俎》中亦有类似的记述:“虫有应声者,在人腹中,有声辄应。有消面者,食面数斗立尽。有销鱼者,安数斗鲙中,鲙即成水。亦能销人腹块,有畏酒者。元载闻酒气即醉,医于其鼻尖挑一青虫,谓为酒魔,从此能饮。有名怪哉者,冤气所结,得酒则消。有名鞠通者,喜食枯桐,尤嗜古墨,耳聋人置耳边立效。有名脉望者,蠹鱼三食神仙字所化。有名度古者,能食蚯蚓,而温会江州所喒渔人背者,大如黄叶,眼遍其上,一眼一钉,竟不识其何虫也。”[8]如文中的“鞠通”,是虫名。《津逮秘书·瑯嬛记》引《贾子説林》云:“琴中绿色蛀虫名‘鞠通’,喜食枯桐与古墨。”③其名“通”,食物“梧桐”中空,医者用其置聋人耳边以疗耳疾。

谢肇淛对“医者,意也”的理解主要有两个维度的内容。其一是“医”指“医疗者”,“意”是“胸中之识见”,是中国古代文人士大夫对于“君子不器”——博识的追求,只有博识才能明理,才能实施更好的医疗。同时也要志虑纯一,只有如此,方可将所学施之所需。其二是“医”指“医疗”,“意”是“意义”——病因与治法之间的联系,即意义上的相左之关联。谢氏等人对前人医理的论述,是有明一代文人士大夫对医理思考的结果,体现了明代知识分子对于医学知识的重视与关切。

注释:

①按照上面的涉医分类标准,有的笔记条目既可归入“临床各科”又有“方剂中药”的内容,有的“本草”又是“方剂中药”,有的既属于“养生”又关涉“饮膳”,为资料详实起见,笔者的处理方式是在其有所关联的类别里都加以统计。

② 可参阅释就堂钞本《甘白先生文集》(卷一)第11页。

③请参阅元人伊世珍辑、明人毛晋订的民国汲古阁本《津逮秘书·瑯嬛记》(卷中)。