中国大湾区建设的战略运筹

杨枝煌 陈尧

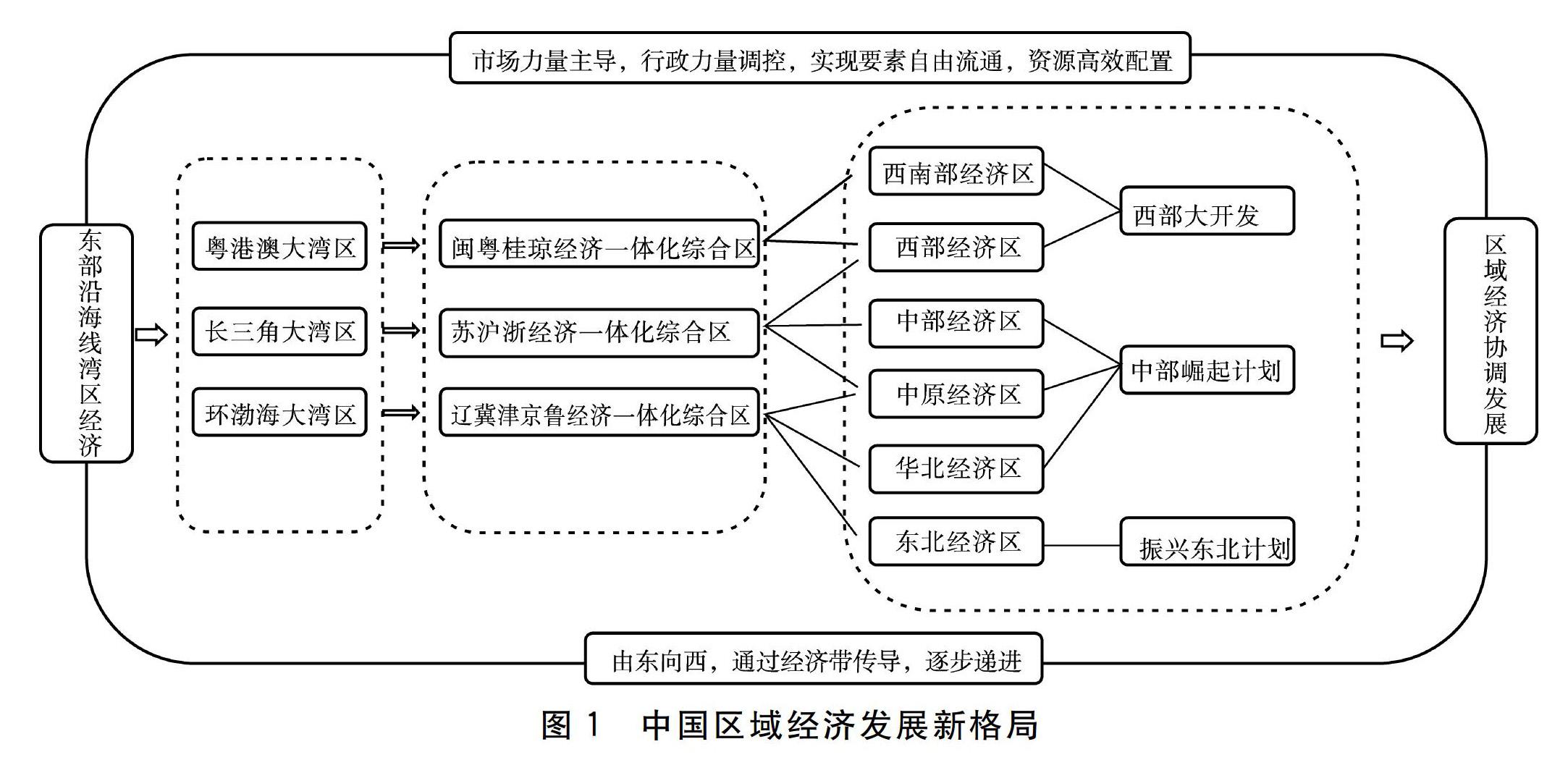

摘 要:大湾区建设是中国未来经济发展蓝图的核心部分,是实现经济空间结构转型、加强区域经济一体化程度及激活国内国际双循环高质量发展的突破口。世界三大湾区的发展路径、塑造经验、自上而下的高度规划及海外布局的发展模式为中国大湾区建设提供了借鉴。从粤港澳大湾区到闽粤桂琼大走廊再到闽粤桂琼经济一体化综合区;从长三角大湾区到苏沪浙大走廊再到苏沪浙经济一体化综合区;从环渤海大湾区到辽冀津鲁大走廊再到辽冀津京鲁经济一体化综合区的湾区经济建设构想,纵横串联了中国南北沿海线和东中西部地区,同时顺应了大国经济空间重构、区域经济空间重构、全球经济空间重构的大势,有利于走出具有中国特色的湾区经济发展道路,推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局。

关键词:湾区经济;空间经济学;经济一体化;战略运筹

中图分类号:F127 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2020)12-0043-12

作者简介:杨枝煌,北京大学社会经济与文化研究中心研究员;陈尧(通讯作者),上海财经大学经济学院博士研究生 (上海 200433)

湾区经济是现代经济发展方式与优越地理空间融合而成的一种高级经济形态,具有发达的现代化经济体系、高效的配置能力、超强的创新能力、开放的经济结构和强大的聚集辐射效应,引领着全球经济发展和推动着全球产业技术变革①。根据世界银行相关的统计数据,全球60%的经济总量、70%的工业资本和人口、75%的大城市集中在湾区及其直接腹地。湾区经济已经成为世界经济版图中最为突出的亮点,代表着全球经济发展的最高水平。当前,中国特色社会主义发展道路进入新时代,中国区域经济发展格局开始发生深刻的变化,区域间一体化程度不断加强,经济发展的空间结构开始转型,以城市群和中心城市为主的空间形态成为承载经济发展要素的主要载体,加上“一带一路”倡议、人类命运共同体思想等深入人心,大湾区建设必然是中国未来经济发展蓝图的核心部分,是区域经济布局的重要环节,是激活国内国际双循环高质量发展的突破口。因此,文章借鉴国际一流湾区发展经验,把握湾区经济发展规律,从整体发展角度和战略层面规划中国大湾区建设,并基于空间经济学视角,从大国经济空间重构、区域经济空间重构、全球经济空间重构三个层面,提出中国大湾区建设的定位和愿景,走出一条具有中国特色的湾区经济发展道路。

一、国际大湾区建设的基本实践

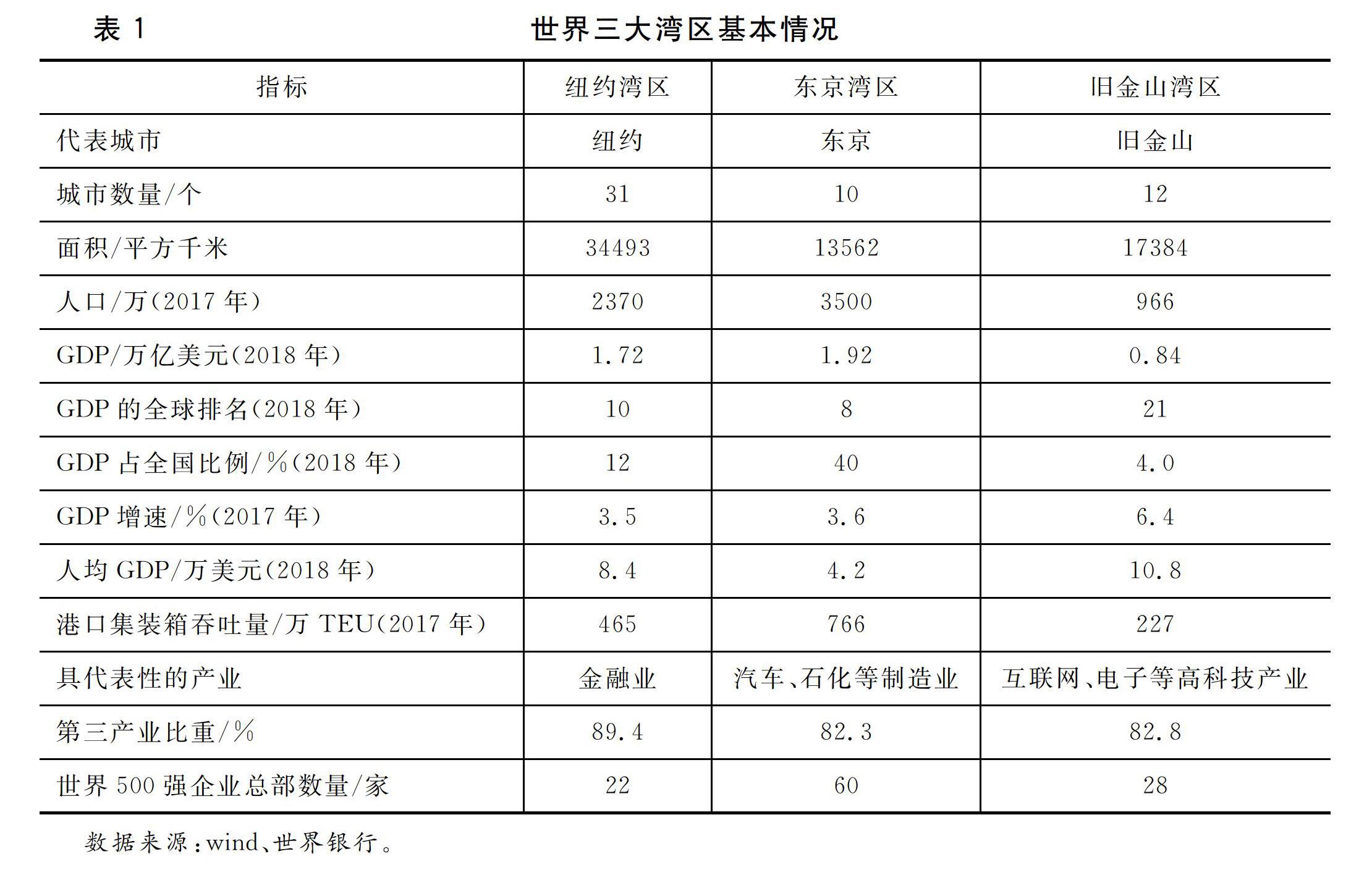

目前,世界上公认的一流湾区主要有三大湾区——纽约湾区、旧金山湾区和东京湾区。其中,纽约湾区的现代化服务业、文化产业、金融业的发展路径;旧金山湾区良性循环的创新生态系统、科技湾区的塑造经验;东京湾区由上至下的高度规划及海外布局的发展模式,对我国打造大湾区高质量发展格局都具有重要的借鉴意义。

(一)纽约湾区

19世纪80年代,纽约湾区抓住了第二次工业革命的机遇,利用港口优势、区位条件、政策导向等内外竞争优势,大力发展对外贸易,逐步形成以曼哈顿为中心的贸易大港,形成了制糖、出版、服装等劳动密集型制造业产业格局。1921年,纽约区域规划协会(RPA)成立,开始了战略层面对大纽约都市区进行长期规划。1929年,RPA发布了世界上第一个关于大都市区的全面规划——《纽约及其周边地区的区域规划》,提出“再中心化”来解决城市劳动力、商务成本上升等问题Regional Plan Association, “The Regional Plan of New York and Its Environs”, Philadelphia: WM.F. FELL Co. Printers, 1929.。之后,纽约湾区的制造业逐步从中心城市迁出,区域经济布局逐渐从纽约向外围扩散,经济发展进入工业化后期。1968年,RPA发布了大纽约地区第二次区域规划,提出“再集中”的规划方案来解决城市衰落、郊区蔓延的问题,通过将就业集中于卫星城,恢复区域公共交通体系,推动了纽约牙买加、布鲁克林等城市的经济发展Regional Plan Association, “The Second Regional Planning: A Draft for Discussion”, New York, 1968.。20世纪70年代之后,在技术革新和美元霸权的推动下,纽约湾区加快产业结构转型,大力发展金融、保险等服务业,经济发展向知识经济主导阶段演进,同时区域经济布局进一步优化,逐步形成了以纽约为核心,费城、华盛顿、波士顿为轴点的“一核心三轴点”的区域经济发展格局。1996年,RPA发布第三次区域规划——《危机挑战区域发展》,提出通过政策和投资,重建3E,即经济、公平和环境Robert D.Yaro and Tony Hiss, “A Region at Risk: The Third Regional Plan for the New YorkNew JerseyConnecticut Metropolitan Area”, Washington, DC: Island Press, 1996.。整体来看,20世纪20至90年代,是纽约湾区经济转型期,产业结构开始由制造业经济转型为服务业经济。2013年,RPA启动第四次规划,形成“平等、健康、繁荣、可持续性”四大核心价值观,提出“经济、包容性和宜居性”建设目标RPA, “RPA Launches Fourth Regional Plan”, 2013, http://www.rpa.org/ article/rpalaunchesfourthregionalplan.。目前,紐约湾区汇聚了22家世界500强企业总部,2900多家金融、证券等机构,拥有全球市值第一的纽约交易所、全球市值第二的纳斯达克交易所以及美国7大银行中的6家,金融保险业占比高达20%,被誉为世界第一湾区,是世界金融、经济的心脏张胜磊:《粤港澳大湾区建设:理论依据、现存问题及国际经验启示》,《兰州财经大学学报》2018年第5期。,属于典型的“金融湾区”。

(二)旧金山湾区

旧金山湾区最早的人口聚集效应可以追溯到19世纪中叶加州的“淘金热”,大批的移民和基础设施建设构建了美国西部开发的基础,推动了旧金山城市化的起步和商业的发展,出现了铸钢、铸铜业、轮船维修、砖厂、石料、面粉加工、屠宰、肉类加工等产业。19世纪80年代至二战期间,旧金山湾区工业化快速发展,以高速公路和跨海大桥为主的湾区城市交通网络雏形的形成,打通了各城市间的连接通道,促进了湾区内部城市商业贸易的发展,推动了旧金山湾区交通一体化发展。在此期间,旧金山作为湾区中心城市,率先推动产业转型,从制造业向商业贸易和金融业转型,另外,奥克兰的铁路建设极大带动了城市的工业化发展,接力旧金山成为湾区内以制造业为主的核心城市。二战后,旧金山湾区抓住了第三次工业革命兴起的机遇,步入后工业化发展阶段,其中硅谷的迅猛崛起,集聚了众多高科技人才和创新资源,推动旧金山湾区从工业时代过渡到信息时代,湾区内的制造业开始向湾区周边的腹地转移Walker R, “Industry Builds the City: the Suburbanization of Manufacturing in San Francisco Bay Area 1850-1940”, Journal of Historical Geography, Vol. 27, No. 1, 2001, pp. 36-57.。20世纪90年代至今,旧金山湾区高新技术产业迅猛发展,并形成了由研究型大学、风险投资公司以及创新型企业、配套服务机构以及管理系统等多方群体共同组成的创新生态系统,大力发展信息技术产业、高新技术产业,成为世界高新技术产业创新中心,集聚了苹果、脸书等众多互联网行业巨头和特斯拉等高科技企业的总部,成为全球创新高地和最重要的科技创新中心之一,属于典型的“科技湾区”。

(三)东京湾区

作为世界上第一个主要依靠由上至下高度人工规划而缔造的湾区,东京湾区的发展始于19世纪末期,初步依托港口发展纺织业、机械加工业和炼钢产业,建成临港工业。二战后,人口迁移推动了东京湾区城市化和工业化的进程,成为太平洋沿岸发展最快的地区之一。上世纪50年代,日本政府颁布了《港湾法》,统一规划整个国家的港口资源,并利用其发达的港口、铁路、公路交通网络,承接了全球第一次产业转移,聚集了大量的钢铁、机械、造船、汽车、服装、食品等重轻工业,建成了日本最大的工业城市群。1960年,日本推出《东京规划1960——东京结构改革的方案》,逐步构建并不断完善湾区法律保障体系[日]伊坂市助:《東京港域造成計画の新課題——その重要基礎資料の綜合的考察のもとに》,《国民経済雑誌》1962年。。20世纪60年代之后,随着土地、工资要素成本上升,交通拥挤、环境污染等问题凸显,为防止首都圈城市规模盲目扩大、缩小地区差异,日本开始实施“工业分散”战略,将人口、产业疏散转移至周边的卫星城,推动东京湾区形成分工明确、协同发展的产业布局体系。20世纪70年代之后,由于受到石油危机的冲击,日本政府提出“技术立国”战略,逐步调整产业结构,推动制造业向高端制造业转型,并大力发展第三产业。1959-1999年间,东京湾区经历了5次首都圈基本规划,围绕着“去中心化、均衡发展、多核多圈层”的发展理念,逐步形成分散型网络结构的空间模式。目前,在庞大港口群的带动下,东京湾区形成了京滨、京叶两大工业地带,集中了包括钢铁、有色冶金、炼油、石化、机械、电子、汽车、造船、现代物流等产业,是全球最大的工业产业地带。东京湾区的高端制造业极其发达,优势产业主要包括汽车及其零部件制造、电子产品制造等,代表企业有日产汽车、丰田汽车、日本制铁、索尼、佳能等世界500强企业。另外,批发零售、房地产和信息通信业等第三产业占GDP比重超过80%[日]松尾俊彦:《海上から見た東京湾の経済的重要性と問題点特集——東京湾から考える》,《都市問題》2015年。,是世界著名的“产业湾区”。

从纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区的发展历程和基本实践来看,三大湾区有着共同的发展经验可供中国大湾区建设借鉴:第一,港口经济是带动湾区经济起步的最初动力。三大湾区的发展最初都源于港口经济的带动,天然良港是经济最为活跃的地带,有利于各大要素的流动、创新活动的开展,促进城市快速发展。贸易规模不断扩大,需求同步增长,也促进着港口功能的复杂化,制造业、物流业、金融业、创新科技产业都依托着港口经济不断生长。第二,发达的交通网络是湾区经济发展的基础。贯通城市之间以及城市内部的交通网络是要素自由流动的基础,发达的综合交通网络体系,能够大幅提升资源配置效率,使城市协同发展成为可能。同时,能够提高湾区经济体的辐射能力,带动周边地区的经济发展。第三,整体规划有利于湾区经济一体化发展。大湾区建设是个长期而复杂的工程,合理的区域规划在湾区建设的过程中起到至关重要的作用。无论是具有前瞻性的区域政策,还是产业政策等整体规划,都极大有利于从大局把握湾区的发展方向,同时有利于湾区内部打破行政边界,推动各城市之间的分工协作和联动协同发展,最终实现湾区的一体化发展。第四,国内国际双循环是湾区经济的重要特征。湾区经济具有天然的开放属性和显著的外向型经济特征,对外,大湾区通过引进人才、技术、资金、企业、产品、出口产品、服务、技术,从而参与全球经济整合,增强贸易往来;对内,大湾区产生辐射效应,通过产业转移,产业协同,带动内部腹地区域经济的发展。可见,充分开发、联通国内和国外两个市场,促进生产要素跨国流动,推动经济全球化大生产、大流通和大消费,是湾区经济的重要特征和作用。第五,适应时代的产业结构是湾区保持国际竞争力的关键。适应科技革命和产业革命的浪潮,推动产业转型升级,打造以战略性新型产业、先进制造业、现代服务业等为主体的产业结构,是湾区提升全球影響力,集聚产业创新资源,保持国际竞争力的关键。另外,行业权威机构的落地有利于吸引相关企业集聚于其周围,以便高效的获取信息和及时互动,提高产业发展的效率。第六,丰富的教育资源和科技产业园区是湾区实现创新发展的源泉。一流的高校和科研院所不仅能够源源不断的输出人才,还能够吸引顶尖人才汇聚,是湾区创新链的始发端口,是推动湾区实现创新发展的源泉。更重要的是一流的高校和科研院所了解前沿科技动态,有利于抢占核心技术发展先机的制高点。另外,科技产业园区是推动科学技术从实验室走向产品市场的关键,有利于产学研一体化的形成,真正实现以创新驱动产业发展。

(二)从长三角大湾区到苏沪浙沿海大走廊再到苏沪皖浙经济一体化综合体

长三角大湾区地处长江入海口的冲击地区,是在长三角一体化的基础上形成的 “1+3+4+X”空间布局的大湾区。即以上海湾区为龙头,以宁波、苏州、杭州为三大极核,以舟山、嘉兴、湖州、绍兴为四大协同空间,以及辐射的沿海和内部腹地空间王力:《对标世界一流湾区:加快提升中国三大湾区发展能级》,《银行家》2019年第5期。。长三角大湾区内的上海、杭州等7个城市总面积约5.2万平方公里,约占中国大陆国土面积的5.41%。2019年,常住人口共约5500万,约占全国总人口的3.92%;经济总产值约5.90万亿元,约占中国经济总量的7.9%数据来源于国家统计局。。其中,上海是全球金融中心和改革开放的窗口,是长三角大湾区的发展核心与龙头。杭州新一代智能化技术的信息产业蓬勃发展,是中国具有影响力的“互联网+”创新创业中心;宁波定位于打造国际化港口名城和中国制造2025首个试点示范城市,是重要的港口城市和制造业重镇;苏州作为中国最强地级市,定位于国际现代化大都市,三大城市作为长三角大湾区的次级中心城市。长三角大湾区是在长三角一体化高度发展的基础上建立起来的湾区。从地理位置来看,长三角大湾区位于中国沿海线的中部,面向东海,南部是浙江省,西部是安徽省,北部是江苏省。从中国湾区经济布局来看,长三角大湾区建设应有三个层面:第一层面是建成世界级大湾区;第二层面是以长三角大湾区为核心层,建成苏沪浙沿海大走廊;第三层面是从苏沪浙沿海大走廊向江苏、浙江、安徽等省份的广袤腹地推进,推动建成苏沪皖浙经济一体化综合体。

具体而言,一是构建“一核五圈四带”的网络化空间布局。加快提升上海的核心竞争力和综合服务功能,培育国际竞争新优势,将其打造成世界级城市群核心城市。同時,要发挥浦东新区的创新引领作用,使上海成为具有全球影响力的科技创新、金融服务中心;加快推进南京都市圈、杭州都市圈、合肥都市圈、苏锡常都市圈、宁波都市圈、沪宁合杭甬发展带、沿江发展带、沿海发展带、沪杭金发展带,五个都市圈、四条发展带一体化发展张俊:《解读〈长江三角洲城市群发展规划〉》,《地理教育》2017年第2期。,推动各都市圈成为区域经济增长极,带动周边地区发展。同时,推动上海与近沪区域及联动发展,强化苏锡常都市圈与上海核心城市功能对接,构建上海大都市圈,以沪宁合杭甬发展带作为中枢发展带,辐射带动长江经济带和中西部地区发展;加快杭州都市圈和宁波都市圈的融合进程,推动杭绍甬一体化发展;积极推动南京都市圈与合肥都市圈的分工合作和联动协同,将其打造成东中部区域协同发展的典范;同时推动南京都市圈与杭州都市圈的联动协同。二是构建江海联动、一核多极的中部沿海港口布局。长三角大湾区主要包含上海港、南京港、宁波港、合肥港等23个港口,长江大运河连通了沿海港口与内河港口,可构建以上海港为中心,江浙港口群多极发展的江海联动、一核多极的港口布局,形成港口群经济腹地的集疏运网络系统,服务于长三角及苏沪皖浙地区的经济社会发展:以上海港为中心,提升上海港口能级,不断强化上海港国际航运中心的核心地位;以南京港为核心,整合江苏省内河港群资源,逐步完善转运、联运功能和集输体系,充分发挥长江航道优势,深化沪苏长江口港航合作,发展成为服务长江中上游与上海港、宁波-舟山港出海口的中转枢纽节点;以宁波-舟山港为核心的港口群,充分发挥深水良港的优势,整合浙江港口岸线资源,强化其大宗散货和集装箱运输的全方位功能;以连云港为连接长三角港口群和环渤海港口群的物流中转型港口。另外,芜湖港、马鞍山港、铜陵港等安徽省内河港口要加强与其他长三角港口合作互联,提升自身港口建设水平。三是构建以战略新兴产业和现代服务业为主导的产业空间布局。相比于粤港澳大湾区城市群,长三角城市群的产业分布更加全面,从传统重工业、轻工业纺织,到新兴互联网、新能源汽车,长三角地区是中国产业链条最完备、产业体系最健全的地区。因此,苏沪皖浙经济体应大力发展战略新兴产业和现代服务业。其中,上海大都市圈重点布局总部经济、研发设计、高端制造、现代服务等高附加值、高技术的产业,主要发展创新经济、服务经济、绿色经济、金融经济;浙中、浙北的杭州都市圈、宁波都市圈等地区,以“数字产业化、产业数字化”为主线,推动“互联网+产业”的融合发展,加强数字信息技术的开发与应用,大力发展数字经济,抢占新一代人工智能产业发展的制高点。合肥都市圈依托综合性国家科学中心建设,推动重大科技基础设施集群化发展,实现科技资源的合理流动与开放共享。苏北、浙西南、皖北和皖西等地承接产业转移,重点发展现代农业、现代文旅、生物医药等特色产业及配套产业。四是构建以轨道交通为主的综合交通网络。2019年底,长三角大湾区区域内铁路运营里程超过11500公里,其中高铁运营里程5095公里。区域铁路路网密度是全国平均水平的2.2倍。根据发改委《中长期铁路网规划(2016-2030)》规划的16条高速铁路主通道中,京沪、沿海、沿江、沪昆四条干线均在长三角大湾区内。因此,以区域内轨道交通、沿海与城际铁路、高速公路等快速干道建设为契机,构建以轨道交通为主的综合交通网络。加快开通沿海线的上海-南通、南通-盐城段,将江苏沿海三、四线城市纳入上海周边一小时交通圈;加快开通沿海线沿江线的合肥-杭州段,将安徽省内更多城市纳入高铁路网;以都市圈同城化通勤,将更多中小城市纳入都市圈辐射范围为目标,重点规划建设上海、南京、苏州、宁波、嘉兴、合肥等城市之间的城际通道建设,提高城际铁路、公路对5万以上人口城镇的覆盖水平,打通跨区域高速公路主通道、普通国省干线通道的“断头路”。

(三)从环渤海大湾区到辽冀津鲁沿海大走廊再到辽冀津京鲁经济一体化综合体

环渤海大湾区扼黄河入渤海的出海口,以京津冀为中心,以辽东半岛和山东半岛为两翼,主要包括天津、北京、雄安、保定、唐山、沈阳、大连、葫芦岛、秦皇岛、威海、青岛、烟台、东营等20多个城市,区域面积为276237平方公里王力:《对标世界一流湾区:加快提升中国三大湾区发展能级》,《银行家》2019年第5期。。环渤海湾区是在环渤海经济圈基础上形成的,是辐射面积最大的湾区,区位优势明显,是北方经济发展的重要引擎。从地理区位来看,环渤海大湾区是我国东北部沿海地带重要的交通枢纽,北通东北经济区,南接长三角大湾区,西邻丝绸之路经济带,东靠韩国、朝鲜、日本等东北亚经济区,自古以来就是东北、华北、华中地区对外联系的重要通道。从中国湾区经济布局来看,环渤海大湾区建设布局应有三个层面:第一层面是建成我国东北部沿海世界级大湾区,与长三角大湾区、粤港澳大湾区共同形成统筹国内国际、协调东中西和南北方的湾区经济发展新格局;第二层面是以环渤海大湾区为核心层,建成辽冀津鲁沿海大走廊,将辽中南、京津冀、山东半岛涵盖进来,作为京津冀一体化和东北地区振兴的重要引擎;第三层面是从辽冀津鲁沿海大走廊到辽冀津京鲁经济一体化综合体。目前,世界经济的中心正逐渐从欧美转向亚太地区,而东北亚地区是亚太经济的中心之一,建成辽冀津京鲁经济一体化综合体,有利于抢占东北亚地区发展制高点。

具体而言:一是构建“三足鼎立”的城市群布局。顺应京津冀一体化国家战略的实施,推动建成以北京、天津为核心的京津冀城市圈。加快落实北京新规划建设,打造“一核一主一副、两轴多点一区”的空间结构,建设以首都核心区加通州副中心、雄安新区的一体两翼架构,确实建成全国政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心,将天津建成现代化港口城市和我国北方湾区重要的经济中心;辽中南地区强化大连、营口、盘锦、葫芦岛、辽阳、鞍山、本溪等城市的联动发展和功能对接,建成辽中南城市群;山东半岛加强威海、东营、潍坊、青岛等城市的分工合作,建成山东半岛城市群。二是构建河海聯动,层次分明的港口布局。环渤海大湾区的海岸线长5800km,主要包括大连、营口、天津、秦皇岛、青岛、烟台、威海、旅顺、葫芦岛、蓬莱等70多个港口,分别分布在河北、天津、山东半岛、辽东半岛。因此,可构建层次分明的三大港口群,以大连港为枢纽港,营口港为辅助港,丹东港、锦州港、葫芦岛港等港口为支线港的辽宁沿海港口群;以青岛港为枢纽港,烟台港为辅助港,日照港、威海港、龙口港等港口为支线港的山东沿海港口群;以天津港作为枢纽港,秦皇岛港作为辅助港,京唐港、黄骅港等港口作为支线港的京津冀沿海港口群陈继红、路瑶:《中国环渤海湾区域主要港口发展布局及其层次划分》,《地域研究与开发》2012年第5期。。三是构建以“先进制造业+现代化农业”为主导的产业布局。环渤海大湾区主要以重工业和化工为主,是中国最大的工业密集区,具备市场资源、教育资源、科技资源等优势条件,尤其是北京和天津拥有全国四分之一的科研院所、高等院校的科技人才。但是与粤港澳大湾区和长三角大湾区相比,环渤海大湾区产业发展还有较长路要走。目前北京在高新技术产业和经济方面较为强势,天津则是着力工业发展,产业结构需要调整;山东、河北等依赖资源密集型和劳动密集型产业,高新技术发展不足。因此,一方面大力推进北京-天津-唐山、济南-青岛-烟台、沈阳-大连三大制造业地区转型升级, 使之成为我国重要的高新技术产业和先进制造业带;北京进一步增强金融、科技创新、商务、信息等功能;天津、唐山不断强化生产和制造基地功能;大连、沈阳等辽中南城市群,要提高其现代服务业功能,强化现代制造基地功能;济南、青岛、烟台等山东半岛城市群,要加强物流功能和外向型制造基地功能;其他中小城市加强与三大制造带的产业配套。另一方面河北地区廊坊等城市、辽北地区铁岭等城市、鲁中南地区济宁、聊城、淄博等城市,重点发展生态农业、出口型创汇农业、特色农业以及医药和纺织等产业,其他中小城市要发展农产品加工和功能互补关系。四是构建相互衔接、四通八达的立体交通网络布局。环渤海地区拥有发达的交通基础设施,是我国交通最密集的地区之一,其中陆路交通的铁路总里程达20494.5公里,公路总里程达17988公里,包括京沪、京广、京九等十多条铁路干线以及京津塘、沈大及济青等在内的二十多条高速公路;空中交通有以北京为中心的10余个大型机场赵峥、刘杨:《环渤海湾区经济发展的战略价值与主要路径》,《中国国情国力》2018年第6期。。在此基础上,辽冀津京鲁一体化综合体建设要进一步加强辽东半岛城市圈、山东半岛城市圈与京津冀城市圈的互联互通,京津冀作为环渤海地区的核心区域,加快建设京津冀地区50到70公里半径范围内的1小时交通圈,推动完善辽东半岛城市圈和山东半岛城市圈综合交通体系。另外,推动烟台—大连海底隧道等建设,通过海底隧道破除城市间的交流阻碍,形成相互衔接、四通八达的立体交通网络。

三、中国大湾区建设的愿景定位

从空间经济学的视角来看,世界经济可划分为三个圈层:第一圈层是全球经济。目前,北美、西欧、东亚三大经济板块主导着全球经济的发展,其经济总量占全球经济总量的3/4。第二圈层是各大经济板块的内部。北美的经济核心主要是美国,西欧的经济核心包括英法德意卢比荷奥瑞九国,东亚的经济核心主要是中国、日本、韩国。第三圈层是大国内部。当前,全球、东亚、中国及其内部多个层面,正涌动着有利于中国沿海特大城市群发展的空间重构趋势,全球经济空间重构的大势是全球经济中心开始由北美西欧向东亚经济圈转移,东亚经济圈空间重构的大势是中国经济的崛起,而中国内部空间重构大势则是东部沿海大湾区建设赵伟:《长三角一体化与粤港澳大湾区战略:一个空间经济学视野》,《社会科学战线》2020年第5期。。粤港澳大湾区、长三角大湾区、环渤海大湾区建设正是顺应了这种发展大势。因此,可从大国区域空间重构、东亚经济圈空间重构以及全球经济空间重构三个层面,来定位中国大湾区建设。

(一)大国内部经济空间重构层面,重塑区域经济发展新增长极

从大国内部空间重构视角来看,“先富带动后富,沿海带动内陆”是我国区域经济发展的重要指导方针。过去以西部大开发、东北振兴、中部崛起为代表的旧式区域发展战略,本质上是将行政力量作为宏观经济调控的手段,通过践行区域均衡主义来实现区域经济协调发展。这种战略思路虽然取得了一定成效,但从区域间的实际发展情况看,以行政力量为主要动力推进区域经济协调发展的成效颇微。而旧式区域发展战略中促成区域均衡的两大关键手段——基于转移支付的财政安排和倾斜于落后地区的优惠政策,容易扭曲激励机制,导致资源错配,这既加大了地方财政风险,又降低了整体的经济效率。与此同时,我国经济步入新常态,经济发展进入由量变向质变的关键时期,要实现经济大国向经济强国转变,这就要求中国进一步推动经济转型升级,在生产技术、产业模式、发展理念等方面由跟随者向引领者转变。而这个战略目标的实现,就必须构造新的空间引擎。因此,中国大湾区建设第一层次的定位就是作为国民经济增长的重要引擎,建立全国经济增长龙头,建成人均GDP超越欧美日韩的东部沿海湾区经济带,然后通过经济带传导,由东向西逐步递进,带动中西部地区经济发展,重塑中国区域经济发展新布局(图1)。

具体来看,先撬动以长三角大湾区、粤港澳大湾区、环渤海大湾区、北部湾大湾区等为核心的中国经济增长极,建成涵盖我国整体东部沿海线的世界级超级大湾区,再通过经济带之间的传导和协同,从沿海大走廊向腹地经济逐步推进,即实现从粤港澳大湾区到闽粤桂琼经济一体化综合区;从长三角大湾区到苏沪皖浙经济一体化综合区;从环渤海大湾区到辽冀津京鲁一体化综合区。最后,以闽粤桂琼经济一体化综合区对接西部大开发国家发展战略,推动中西部经济带现代化基础设施建设,带动中西部地区的产业发展;以苏沪浙经济一体化综合区对接中部崛起战略,壮大现代装备制造及高新技术产业基地实力、发展现代服务业,辐射带动中部经济区、中原经济区和西部经济区的经济发展;以辽冀津京鲁经济一体化综合区对接东北振兴、西部大开发等国家战略,带动华北经济带、东北地区以及中西部地区产业转型升级和产业结构调整,带动其经济发展;最终实现由东部沿海大湾区为启动器,推动东、中、西部区域经济协调发展。

(二)国际区域经济空间重构的层面,打造亚洲超级宜业宜居大走廊

从东亚经济圈空间重构层面看,随着中国经济在平稳调整中不断推进以及产业结构不断升级,中国在东亚经济圈的角色主要呈现两个趋势的变化:一是随着创新能力和科学技术水平的不断提高,中国正从一个低附加值生产为主的制造大国向以高附加值为主的制造强国转型,另外,由于低生产要素成本比较优势的消失,也迫使中国向更高级产业结构迈进。这就使得中国在全球价值链中的地位不断提升,开始从“世界组装工厂”的角色,向东亚经济圈的高附加值产品制造中心转变。二是中国逐步成为继美国和日本之后东亚地区最终消费品市场。近几年,中国的经济增长模式开始由投资与出口拉动型向国内需求主导型转变,这推动着中国从东亚的生产中心向消费中心转变。2016年,中国吸收了东亚经济体30%左右的消费品出口,相比于21世纪初,所占份额比例增长了一倍多刘洪钟:《新时期东亚区域分工的重构与中国角色》,《东亚评论》2019年第1期。。那么,中国在东亚经济圈角色转化的过程中,如何形成强大的创新力,如何激活国内消费潜力,使中国成为东亚经济圈生产中心、服务中心和最终消费品市场,成为中国未来面临的重要问题。因此,中国大湾区建设第二层次的定位就是推动粤港澳大湾区、长三角大湾区、环渤海大湾区形成亚洲超级宜业宜居大走廊,以此营造创新创业良好氛围,吸引各地优秀人才,提高国家创新能力,实现产业转型升级,同时,激发国内消费潜力。

具体来看,一是打造湾区“宜业”空间。落实我国创新驱动发展战略的要求,构建集产业链、资金链、创新链、服务链、政策链于一体的创业创新生态系统。以湾区独具的优势产业为基础,以各类经济园区为发展平台,大中小城市的产业集群为支撑,从而形成具有独特宜业、创业、就业、兴业的新型发展空间。其中,环渤海大湾区围绕先进制造业和现代化农业、生物制药产业,凭借京津冀地区全国最优的教育科技优势资源,打造京津科技新干线,突出中关村的领头地位,注重产业转化,利用好8大国家高新技术产业开发区,完善科技孵化器与创业育成孵化体系。长三角大湾区围绕战略新兴产业和现代服务业,依托上海开辟的G60科创走廊以及上海国际金融中心,以研发、设计和科技应用为主线,加强企业的孵化和培育,适应大众创业和万众创新的需求,营造活力迸发的创新环境。粤港澳大湾区围绕先进制造业和现代服务业,建立粤港澳城市科技创新联盟,加强闽粤桂琼一体化综合区在创业孵化、科技金融、科技服务业的开放合作,建设面向全球的科技企业孵化器、青年创业基地,打造创新创业合作示范区。二是打造湾区“宜居”空间。以开放、创新、协调、绿色、共享五大发展理念为宜居城市的建设指导,以社会和谐、文化特色、公共安全、环境优美等为宜居城市建设标准,统筹规划、生产、生活空间,打造良好生态环境、高标准生活质量、现代化城市治理的湾区优质生活圈。同时,彰显环渤海大湾区北方文化、长三角大湾区吴文化、闽粤桂琼南方文化及华侨文化的地域特色,提升湾区整体文化内涵。

(三)全球经济空间重构层面,建成国际经济合作示范圈

从全球经济空间重构层面看,世界按照地域基本分成九大块,欧洲,东亚、东南亚、南亚、澳洲、南美、北美、中东、南部非洲,美国和欧盟两大经济体控制欧洲、北美、澳洲的经济,在南美、东南亚、南亚、东亚、南部非洲、澳洲也有重要影响力。中国在东南亚、东亚、中东、南美、南部非洲有一定影响力。当前,在全球价值链面临剧烈的調整,全球债务再创新高,全球宏观经济治理进入未知领域等因素的作用下,全球经济空间格局面临重构,此前的全球生产和分工格局也随之发生转变。2020年新冠肺炎疫情的爆发,更是对世界经济造成严重影响,加上美国单边主义、贸易保护主义的影响,世界经济体不断碰撞,甚至摩擦出火花,进一步促进了经济体的分割和破裂。这样的情况下,经济体之间的合作必将重新分配。谁主沉浮?这取决于谁能在这个全球经济变局中,在保持经济、社会、政治稳定的同时,加强与其他经济体的贸易往来,实现合作共赢。因此,中国大湾区建设第三层次的定位就是以粤港澳大湾区、长三角大湾区、环渤海大湾区为对外开放的高地,对接“一带一路”倡议,在世界经济变局中,加强中国与世界各大经济体的交流合作,构建国际经济合作示范圈,引导新一轮的经济全球化发展。

具体来看,辽冀津京鲁经济一体化综合区合作的重点方向是东北亚,苏沪浙经济一体化综合区合作的重点是欧美等发达经济体,闽粤桂琼经济一体化综合区合作的重点方向是东南亚、澳洲、非洲。一是构建“中国+东南亚+澳洲”经济带。东南亚是深受儒家文化影响的区域,也是中国生产力南下纵深的必然选择。利用闽粤桂琼经济一体化综合区毗邻东南亚的区位优势,形成以环北部湾城市群、粤港澳城市群、海南自由贸易港等港口城市和以港口为依托,沟通东南亚、大西南与华南三大经济圈的中枢纽带,将大西南腹地、西部地区以及中部经济区融入与东盟各国的经贸往来。同时,中国是澳大利亚最重要的出口国,推动闽粤桂琼经济一体化综合区建设与中东合作以及澳大利亚“北部大开发”计划的对接,加强中澳在农业领域、金融领域、能源领域的经贸合作,在东盟十国牵头的《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的基础上,加速环印度洋经济圈互相之间生产要素的多重循环流通,推动构建市场规模更庞大、政策更优惠、贸易投资更便捷的新型区域一体化组织——“中国+东南亚+澳洲”经济带。二是构建“中国+东北亚”经济圈。利用环渤海大湾区毗邻东北亚地区的区位优势,将辽冀津京鲁经济一体化综合区建设战略对接我国“一带一路”倡议、韩国“新北方政策”、俄罗斯“新东方政策”、蒙古国“发展之路”战略、日本“八大领域经济合作”规划,辐射中俄蒙经济走廊建设、中日朝韩自贸区建设,积极开展一定范围内的多边合作和毗邻地区的次区域合作,构建“中国+东北亚”经济圈。三是构建“中国+非洲沿海”经济圈。在闽粤桂琼经济一体化综合区选址建设“中非国际海洋经济城”,依托粤港澳海外商业网络和运营经验优势,推动中国企业入驻非洲,加强闽粤桂琼沿海港口与非洲国家和地区共建港口产业园区,建设中非港口联盟,同时,利用闽粤桂琼海外华人资源,充分发挥中非国际商会、中非贸促会、中非友谊基金会的优势,推动构建“中国+非洲沿海”经济圈。四是构建“中国+欧美”经济圈。苏沪浙一体化综合区具备与欧洲、美国等国家经贸合作的良好基础。例如,上海、浙江和江苏都是我国“走出去”大省,苏皖浙汇集了我国大多知名跨境电商企业,上海进博会的举办等等,因此,将苏沪浙一体化综合区建设主动对接“一带一路”倡议,充分发挥苏沪浙地区通达江海、海陆统筹的优势,向西可以依托新亚欧大陆桥等国际经济合作走廊建设,推动苏沪浙地区与欧洲在中国中西部地区建设重点经贸产业园区。向东凭借苏沪浙沿海港口与欧洲各国的连接,打通中欧、中美海上联运通道,依托苏沪皖浙三省一市的自贸区等各类经济开发区,加快建设中欧、中美境内外国际合作园区,支持国内企业组团出海,打造一批高水平国际研究机构和海外产业创新服务综合体,开辟苏沪皖浙与欧美的国际经贸合作新通道,构建“中国+欧美”经济圈。当然,在中美贸易摩擦未见缓和的情况下,可以考虑推进建设中国+美洲沿海经济圈,团结拉丁美洲和南美洲国家;建设中国+欧洲沿海经济圈,从地中海或欧洲西海岸进行突破,特别是抓住英国脱欧后加大欧洲以外的对外交往的可能性,实现中欧经贸关系的新提升。五是建设中国+环印度洋经济圈。我国与南亚次大陆的深度合作一直受到印度的阻挠,金砖国家和上海合作组织也因为印度的掣肘,使得我国参与主导的国际组织成效不大,因此我们配合区域全面合作协议(RCEP),一方面提升我们与南亚国家的经贸合作,另一方面建立围堵印度机制。

綜上,中国大湾区建设应充分借鉴国际经验,同时结合国内打造双循环新格局的背景,根据自身具体发展实际,摒弃区域均衡主义,优先发展大湾区实现东部地区整体超越美国、日本、欧盟等经济体;同时在大湾区建设国际合作基础上,推动大国经济空间重构、区域经济空间重构、全球经济空间重构,积累打造国际大湾区的建设经验,为未来建设“中国+东南亚+澳洲”经济带、“中国+东北亚”经济圈、“中国+非洲沿海”经济圈、“中国+欧美”经济圈、“中国+环印度洋”经济圈等超大湾区提供现实示范基础。

(责任编辑:晓 亮)

Abstract:This paper focuses on the development experience of the worlds three major Bay areas, summarizes the economic development law of the bay area, draws lessons from the unique experience of the development of the three Bay areas, and plans the construction of Chinas large bay area from the overall development perspective and strategic level. And puts forward the idea of economic construction of bay area, which is from Guangdong Hong Kong Macao Bay area to Fujian Guangdong Guangxi Hainan corridor and then to Fujian Guangdong Guangxi Hainan economic integration comprehensive area; from Yangtze River Delta big bay area to Jiangsu Shanghai Zhejiang corridor and then to Jiangsu Shanghai Zhejiang economic integration comprehensive area; from Bohai Bay area to Liaoning Hebei Tianjin Shandong corridor and then to Liaoning Hebei Tianjin Shandong economic integration comprehensive area. Finally, based on the perspective of spatial economics, this paper puts forward the vision and orientation of the construction of Chinas Bay area from three aspects: regional spatial reconstruction of big powers, spatial reconstruction of East Asian economic circle and spatial reconstruction of global economy, so as to provide beneficial reference for China to walk out of a bay area economic development path with Chinese characteristics and build a regional economic layout with complementary advantages and high quality development.

Keywords:Bay Area Economy; Spatial Economics; Economic Integration; Strategic Operation Research