新乡市乡村振兴时空格局演变及发展对策研究

雒海潮 冯笑 刘欣欣

(河南师范大学旅游学院,河南 新乡453007)

引言

乡村地区,是具有自然、社会、经济特征的地域综合体,兼具生产、生活、生态、文化等多重功能,是与城镇互促互进、共生共存、共同构成人类活动的主要空间[1-3]。改革开放以来,我国经济重心由农村转移到城市[4],经济增长与社会发展取得了巨大成就,特别是伴随着工业化、城镇化的快速发展,城乡地域结构、产业结构、就业结构、社会结构等发生了显著变化[5],农村在国家经济发展战略中的地位也逐步被边缘化。随着中国进入城市化加速状态[6],城乡间的差异逐渐加大,农业、农村、农民问题日益突出。中国人口众多,农村底子薄、农业基础差、城乡差距大成为当下社会的明显现象[7]。为缩小城乡差距,中国相继实施了统筹城乡发展、新农村建设、城乡一体化和新型城镇化等宏观战略[8],但总体进展和成效仍不明显,有些矛盾和问题仍在加剧[9]。党的十九大提出乡村振兴战略[10],这是针对当前主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,是发展现代文明的需要,是实现中华民族伟大复兴的必然要求[11],乡村兴则国家兴,乡村衰则国家衰[12]。

河南省是人口、农业、经济大省,是国家乡村振兴战略的重要实施地区,其乡村发展水平一直备受中央关注。新乡市在河南省地位十分重要,是郑州都市圈、中原城市群的核心城市之一。新乡市乡村数量大、分布广、农村人口多,目前面临的城乡差距问题十分突出,在乡村振兴战略积极实施的背景下,研究新乡市乡村振兴质量水平具有较强意义。本研究旨在通过探讨乡村振兴质量内涵,构建乡村振兴发展质量的综合评价指标体系,并对新乡市进行实证研究,以期为新乡市乃至河南省推进乡村振兴发展提供决策依据。

1 研究区域概况

新乡市位于河南省北部,南临黄河,与郑州市、开封市隔河相望;北依太行,与鹤壁市、安阳市毗邻;西连焦作市,并与山西接壤;东接油城濮阳市,并与山东相连,总面积8249km2,是豫北地区重要的中心城市,中原地区重要的工业城市、中原经济区及中原城市群核心区城市之一,也是豫北的经济、教育、交通中心。截至2018年,新乡市辖12个县(市、区)、1个城乡一体化示范区、2个国家级开发区,常住人口579.41万人,生产总值2526.55亿元,新乡市正逐步成为推动郑州都市圈和中原城市群产业聚集和资源要素流动的重点城市。随着社会经济和城镇化的快速发展,新乡市乡村地区在经济、社会、文化及生态水平也得到提升。在乡村振兴战略实施的背景下,将新乡市12个地区作为研究样本,分析其乡村振兴质量水平差异显得尤为及时和必要。

2 研究设计

2.1 乡村振兴质量内涵

乡村振兴质量内涵界定应基于乡村振兴战略概念和乡村振兴发展进程所处的阶段。乡村振兴作为一个动态过程可根据乡村经济发育的不同程度分为不同阶段[13]。在乡村振兴缓慢推进积累阶段,乡村生产力水平较低,农民收入较少,乡村振兴研究会更多关注乡村地区生产力发展和农民收入提高等物质方面。当乡村振兴进入高速发展阶段,生产力水平得到显著提升,将更多关注乡村地区在注重社会、经济、文化、生态综合效益前提下区域整体发展的质量成果。因此,界定乡村振兴质量内涵不仅要在每一个时间断面上即静止状态下考察乡村振兴进程结果,还需要考察乡村振兴的动态成果。此外,对于处于快速推进时期的乡村振兴进程还需要考察乡村振兴发展的未来趋势。如此,对乡村振兴进程静态、动态、过去和未来的考察是全面、科学界定乡村振兴质量内涵的基础。

根据以上分析,结合国家在乡村振兴战略的总体要求,将乡村振兴发展质量内涵界定为5个方面:产业兴旺,从农业效率化方面,着重分析地区生产力发展程度和生产效率水平;生态宜居,主要从居民的食、住、医疗等基本生活方面衡量地区宜居程度,具体包括生产绿色率、医疗承载力与用水普及率;乡风文明,体现乡村振兴发展历程的文明程度,具体包括教育之风及民俗之风,反应在发展过程中乡村居民教育水平的变化以及乡村地区公共文化服务程度;治理有效,从社会保障能力和民主自治水平方面体现,反应在社会发展过程中政府对乡村居民基本生活需求的保障服务能力和乡村基层村民自治水平;生活富裕,体现乡村地区人民生活水平的变化,从收入差距水平和生活品质角度来衡量乡村人民的富裕程度。

2.2 指标体系的建立与数据来源

坚持指标选取的科学性、层次性、完整性和数据的可获取性原则,动态指标和静态指标相结合。基础指标进行相应的选择人均值和比重值,使乡村振兴质量的衡量评价更能充分体现“以人为本”的社会原则,建立乡村振兴质量评价指标体系(表1)。本次研究的相关基础数据来自历年的《河南省统计年鉴》、《河南城市年鉴》、《新乡市统计年鉴》、《中国县域统计年鉴》。

2.3 研究方法

2.3.1 熵值法

综合评价方法主要有加权法、标准值法、因子分析法、均方差赋法、熵值法、主观赋权法与目标值比较法以及借助数理统计的分析方法。本次研究采用熵值法,熵值评价法是一种比较客观、全面、无需先验结果的综合评价方法,能够通过信息熵原理来确定权重,客观准确地评价研究对象。为了能够实现不同年份之间的比较,本次研究采用改进的熵值法[14]对新乡市乡村振兴质量进行评价,加入了时间变量,使得分析结果更加合理。改进的熵值法评价模型如下。

2.3.1.1 指标选取

设有r个年份,n个地区,m个指标。则xθij为第θ年地区i的第j个指标值。

2.3.1.2 指标标准化处理

由于不同的指标具有不同的量纲和单位,因此需要进行标准化处理。正向指标标准化:x'θij=xθij/xmax;负向指标标准化:x'θij=xmin/xθij。

2.3.1.3 确定指标权重

2.3.1.4 计算第j项指标的熵值

式中,k>0,k=ln(rn)。

2.3.1.5 计算第j项指标的信息效用值

gj=1-ej

2.3.1.6 计算各指标的权重

2.3.1.7 计算各地区乡村振兴质量水平综合得分

2.3.2 核密度估计

核密度估计是用于描述随机变量的概率密度的非参数估计方法[15]。该方法利用连续的密度曲线勾画出随机变量的分布状态,并且能够较好地捕捉随机变量的分布特征[16]。通常核密度分为高斯核、三角核、四次核和Epanechnikov核等类型。本文以乡村振兴质量综合得分为基础数据,选择当前学术界广泛应用的高斯核函数,运用Stata15软件绘制出2004年、2008年、2012年、2016年和2018年的核密度图,通过比较不同时期核密度曲线的变化情况,探寻乡村振兴质量差异的时序特征。

3 新乡市乡村振兴质量评价分析

3.1 综合得分分析

3.1.1 总体变化

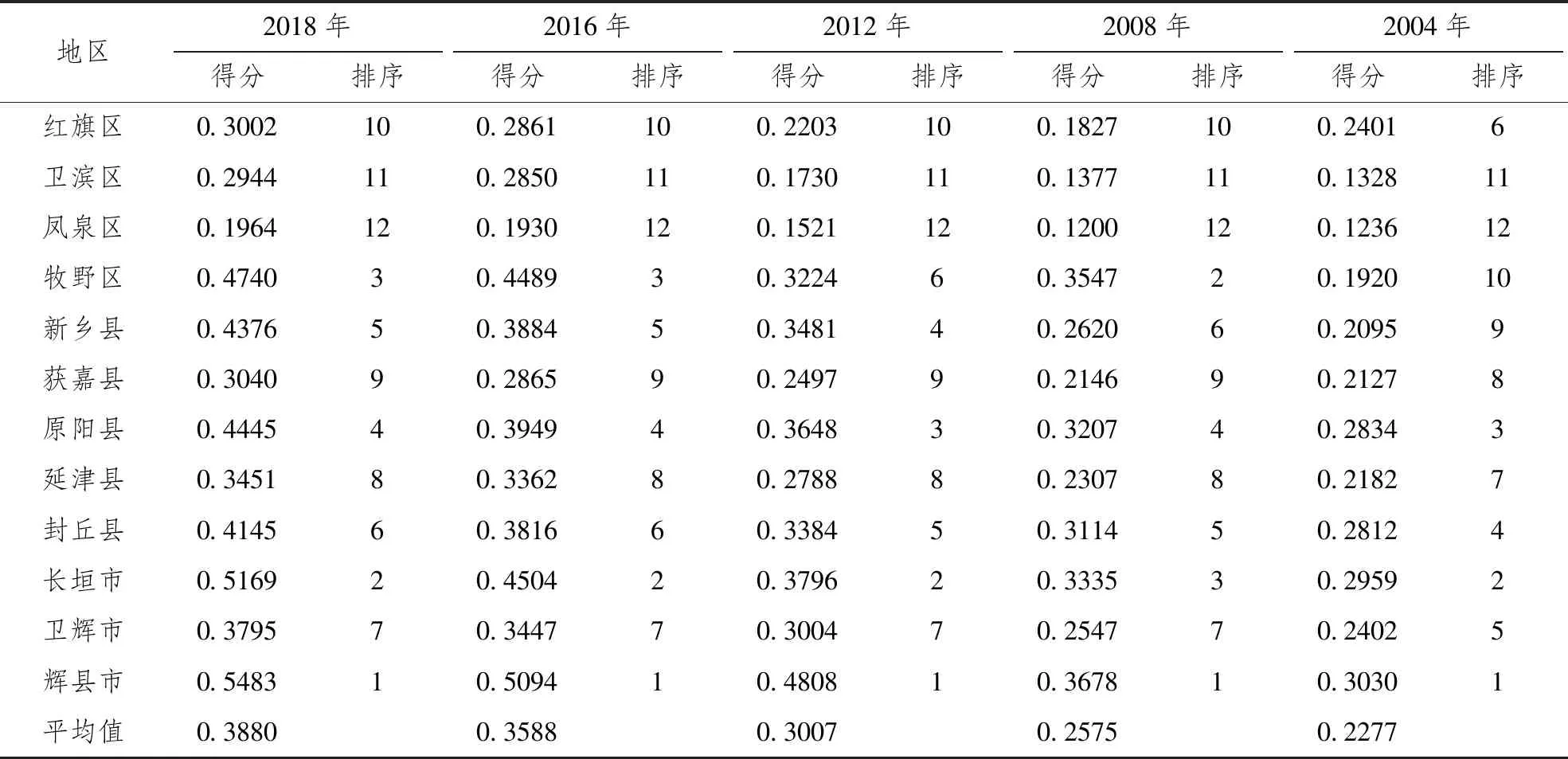

综合评价结果(表2)表明,新乡市各地区在2004—2018年间的乡村振兴质量指数值及全市平均值均随时间推移呈现出快速上升趋势,显现出随着社会经济发展,各地区在乡村振兴方面的重视程度提高,发展质量不断提升,发展进程稳中向好。其中,在数值方面,辉县市、长垣市乡村振兴发展质量得分最高,质量水平最好,牧野区、卫滨区、凤泉区、获嘉县、延津县、卫辉市的指数较低,质量水平排名落后。在增幅方面,卫滨区、牧野区、新乡县、辉县市4个地区的乡村振兴质量发展速度较快,而红旗区、凤泉区、获嘉县3个地区的发展速度相对较慢。

表2 新乡市乡村振兴发展质量评价结果及排序

3.1.2 时序演变特征

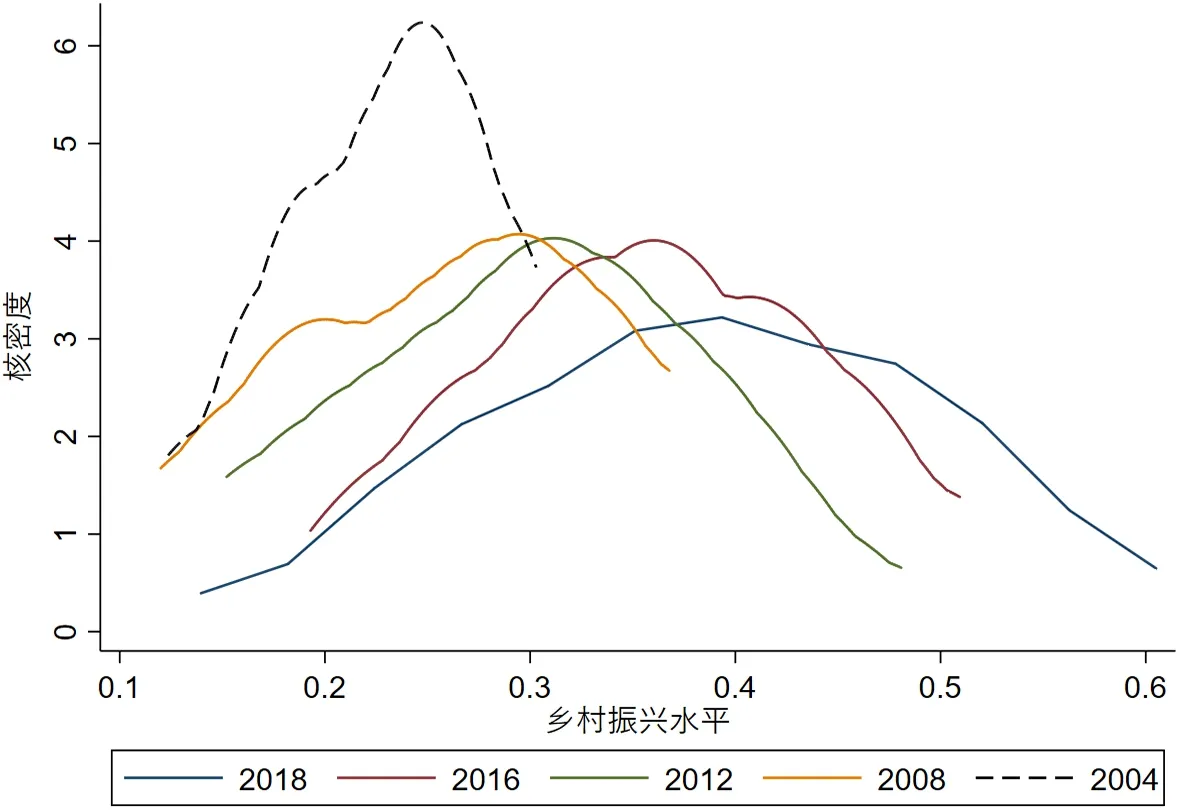

图1反映的是2004年、2008年、2012年、2016年、2018年新乡市乡村振兴质量水平的核密度曲线图。总体来看,核密度曲线呈现出“高峰长尾”特点,曲线右侧终值持续右移,曲线峰值不断降低,坡度逐步减缓,核密度值变化区间不断扩大,表明新乡市乡村振兴质量水平总体上不断提升,且各县区间乡村振兴质量水平的方差不断变大,发展差异逐渐增大。

图1 主要年份新乡市乡村振兴质量水平的时序特征

从演进过程看,2004年,新乡市乡村振兴质量水平的核密度曲线形态呈现出非常陡峭的尖峰和轻微的多峰分布特征,表明各县区乡村振兴质量水平的总体水平较低且有轻微多极分化现象;2004—2008年,曲线主峰值大幅降低,并且从多峰变为双峰,曲线整体变化区间向右移动,区间范围扩大,表明新乡市乡村振兴质量水平差异有加大趋势,仍有轻微极化现象;2008—2018年,曲线主峰数值继续下降,但幅度变缓,并由双峰变为多峰,曲线右侧变化区间有扩大趋势,显现新乡市乡村振兴质量水平整体不断提高,各县区间乡村振兴质量水平的差异变大,存在较强的极化态势。

3.1.3 空间分布差异

运用ArcGIS10.2将2004年、2008年、2012年、2016年、2018年新乡市各县区的乡村振兴发展质量综合得分进行可视化分析(图2),并采用自然断点法将12个地区的乡村振兴发展质量综合得分数值通过渐变色动态地分为4个等级。

图2 新乡市乡村振兴发展质量指数空间差异

从2018年的结果看,新乡市乡村振兴质量现状空间格局总体以卫滨区、红旗区2个新乡市中部偏西的地区为中心,呈现向外增长的结构。其中,凤泉区、卫滨区、红旗区、获嘉县4个地区的乡村振兴质量指数较低,处于第4等级。乡村振兴质量指数位于第3等级的地区主要集中在卫滨区、红旗区2个地区的东部、北部,分别是卫辉市和延津县。西部、南部方向主要是新乡县、原阳县、封丘县3个乡村振兴质量处于第2等级的地区。最后是乡村振兴质量指数较高的辉县市、长垣市2个地区,分别位于卫滨区、红旗区的西北、东南边缘,属于第1等级。

3.1.4 空间分异动态变化

根据新乡市各个地区不同年份的乡村振兴发展质量指数排名及ArcGis10.2软件的可视化分析结果(图2),不同年份的乡村振兴发展质量等级划分差别较大,特别是乡村振兴发展质量指数第2等级、第3等级2个类型不断发生变化。主要原因是乡村振兴战略出台后,新乡市各个地区都在努力发展,深入贯彻中央、省、市的乡村振兴政策,整体处于“群雄纷争”的发展阶段,质量等级还没有产生完全固化,这也从侧面说明新乡市各个地区的乡村振兴质量差距并非特别大。

2004—2018年间乡村振兴发展质量处于第1等级的辉县市、长垣市等地区中,仅有辉县市一直处于乡村振兴发展质量的第1等级,排名稳居第1,显现出辉县市在乡村振兴方面取得的巨大成果;主要原因是在此期间,辉县市经济发展速度较快,工业规模增长幅度较大,为当地乡村地区创造大量的就业岗位,提高了乡村居民的生活水平,最终乡村振兴发展质量快速提升。乡村振兴发展质量位于第2等级的牧野区、原阳县、封丘县、新乡县4个地区中,新乡县是通过不断提升乡村振兴发展速度和质量从第3等级跃身此等级的,其它3个地区的排名略有波动,都曾有一段时间进入第1等级,但由于本身乡村振兴发展质量相对较好,发展速度不如辉县市、长垣市,未能保持第1等级的位置。乡村振兴发展质量处于第3等级的地区变化最大,每个年份都不相同,体现出在此等级的地区之间竞争最为激烈,乡村振兴发展质量的差距最小,排名等级会根据地区在乡村振兴方面的发展速度迅速发生变化。乡村振兴发展质量位于第4等级的几个地区基本是一致的,动态变化较小,主要原因是这些地区的乡村振兴发展速度相对较慢,与其它发展较快的地区差距逐渐变大。

3.1.5 空间聚集分析

通过运用OpenGeoDa 1.4.1软件对2018年新乡市乡村振兴发展质量的Moran'sI指数计算,并进行空间聚集可视化分析,将12个地区划分为“高—高”集聚类、“高—低”极化型、“低—高”塌陷型、“低—低”均质型4类(图3),并归纳其局域空间聚集特征。其中,新乡市乡村振兴质量集聚主要以下两类。“低—高”塌陷型区域。此类地区乡村振兴发展质量水平的空间差异明显,地区自身的乡村振兴质量水平较低,而邻近地区的乡村振兴质量水平较高,呈现“自身低,周边高”的负相关性。该类地区主要是获嘉县和卫辉市。“高—低”极化型区域。该类型地区乡村振兴质量水平的空间差异极大,地区自身乡村振兴质量水平较高,而邻近地区的乡村振兴质量水平较低,表现出“自身高,周边低”的负相关性。该类型地区主要是牧野区。

图3 2018年新乡市乡村振兴质量水平的LISA集聚图

3.2 评价结果分析

3.2.1 产业兴旺质量

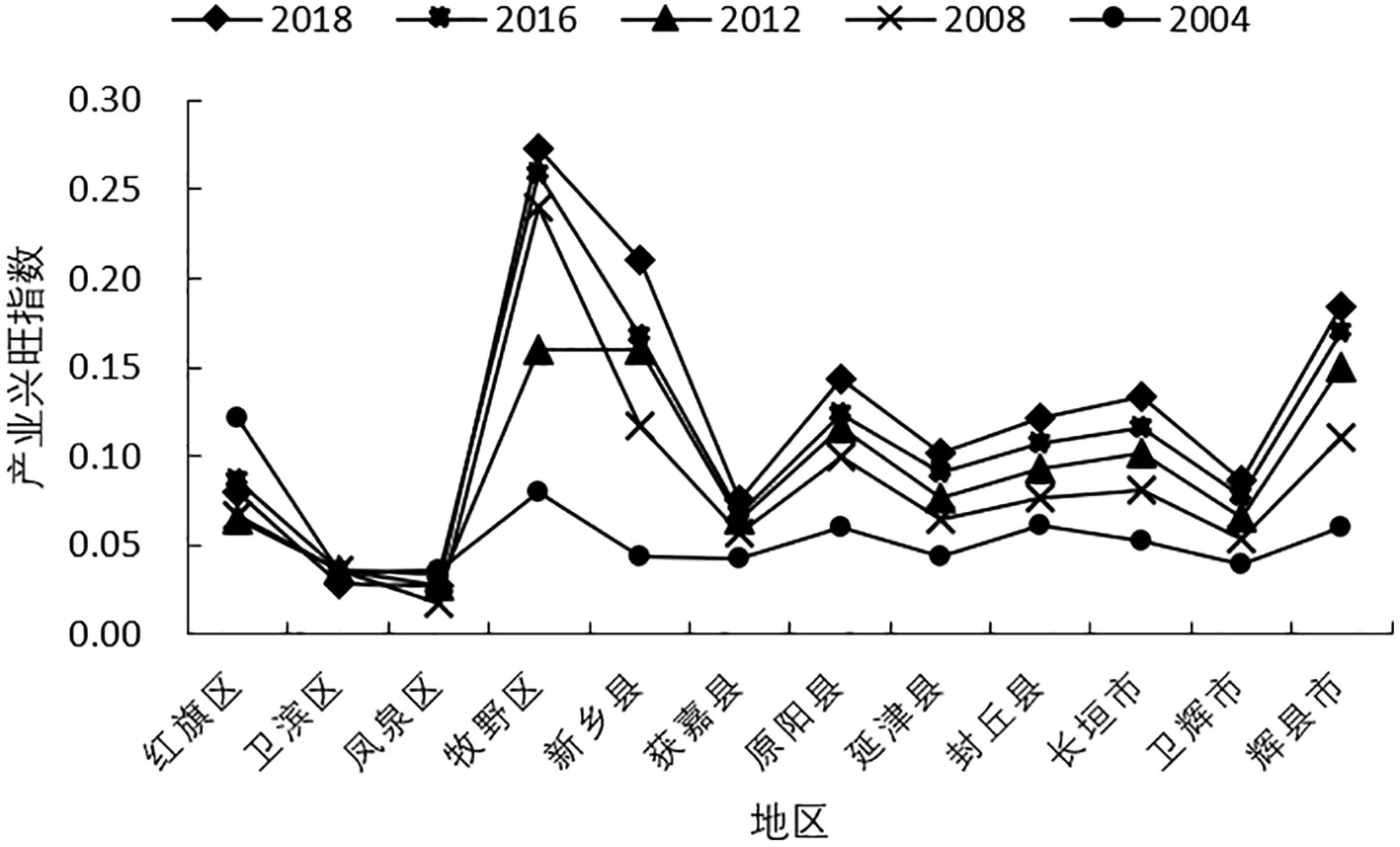

新乡市各地区产业兴旺指数均呈现出稳定上升趋势(图4),其中牧野区、新乡县、辉县市3个地区进步速度最快,表现在2004—2018年间牧野区、新乡县、辉县市在乡村地区的生产力和生产效率取得良好的发展成果,产业兴旺程度不断提升。而卫滨区、凤泉区2个地区的产业兴旺指数发展速度较慢,呈现出“滞涨”态势。这主要是因为这些地区城市化程度较高,乡村数量较少、分布不广所致,地区政策、资金多集中用于推进城镇生产力的发展,对乡村地区的产业扶持力度不大。未来这些地区应加大对乡村的产业重视程度,积极投入更多财政资金,推进更多产业资本向乡村地域布局开发,加强城乡间的产业协作,促进乡村生产的机械化生产,提高产业兴旺水平。

图4 新乡市产业兴旺指数动态变化

结合ArcGis10.2软件对各个地区产业兴旺程度进行可视化分析(图5),新乡市产业兴旺质量总体呈现出“西高东低”的空间分布差异。产业兴旺指数较高的牧野区、辉县市、新乡县、原阳县等地多分布在新乡市西部,而东部则主要是卫辉市、延津县等地区,产业兴旺指数较低,发展速度相对较慢,产业兴旺程度不高,但以长垣市、封丘县为代表的东南地区近几年通过加快乡村地区产业扶持力度,产业兴旺指数发展速度加快,与原阳县、辉县市的发展差距不断缩小。

图5 新乡市产业兴旺指数空间差异

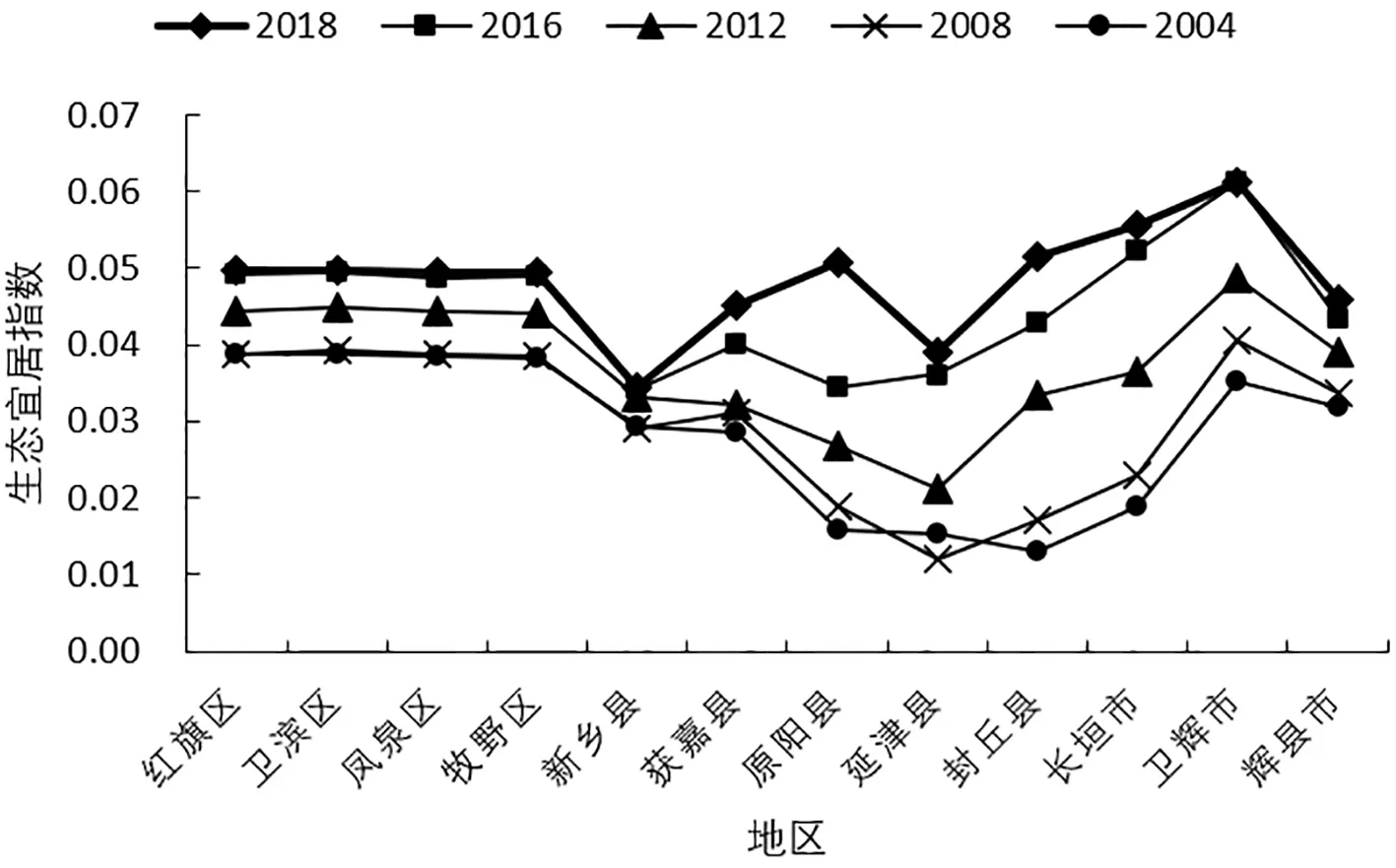

3.2.2 生态宜居质量

2004—2018年新乡市各地区的生态宜居指数虽呈现出稳定上升趋势(图6),但总体指数值仍然处于较低位置,这表现出各地区的生态宜居程度虽随时间推进有所提高,但总体水平依然较低,显示出新乡市乡村振兴仍处于前期积累阶段,各地区政策多集中于推进乡村经济发展,在乡村生态环境、基础设施建设、医疗卫生公共服务等方面的重视程度相对较低。未来各地区需积极推进乡村地区的基础设施建设投入升级,提高医疗卫生服务承载力,加快乡村生产绿色化进程,持续改善乡村人居环境,重视乡村地区的生态绿色发展,促进生态宜居质量提高。

图6 新乡市生态宜居指数动态变化

运用ArcGis10.2软件,将各地区生态宜居指数值动态地分为4个等级,发现新乡市生态宜居程度在空间分布上呈现出激烈竞争状态(图7),各个等级间变化显著,显现出各地区在生态宜居方面的差距较小。其中,卫辉市表现最为出色,近年来卫辉市提出“完善基础设施,优化城市环境,提高城市品味”的城市建设工作思路,通过招商引资、多方投入等措施,对城市中的城镇和乡村地区均进行大规模升级改造,最终进入生态宜居发展质量第1等级。而在其它地区中,长垣市、封丘县、原阳县也通过不断加快自身生态宜居发展速度,跃身至更高等级,新乡县则由于发展速度较慢,不断被其它地区超越,最终跌落生态宜居发展质量的第4等级。

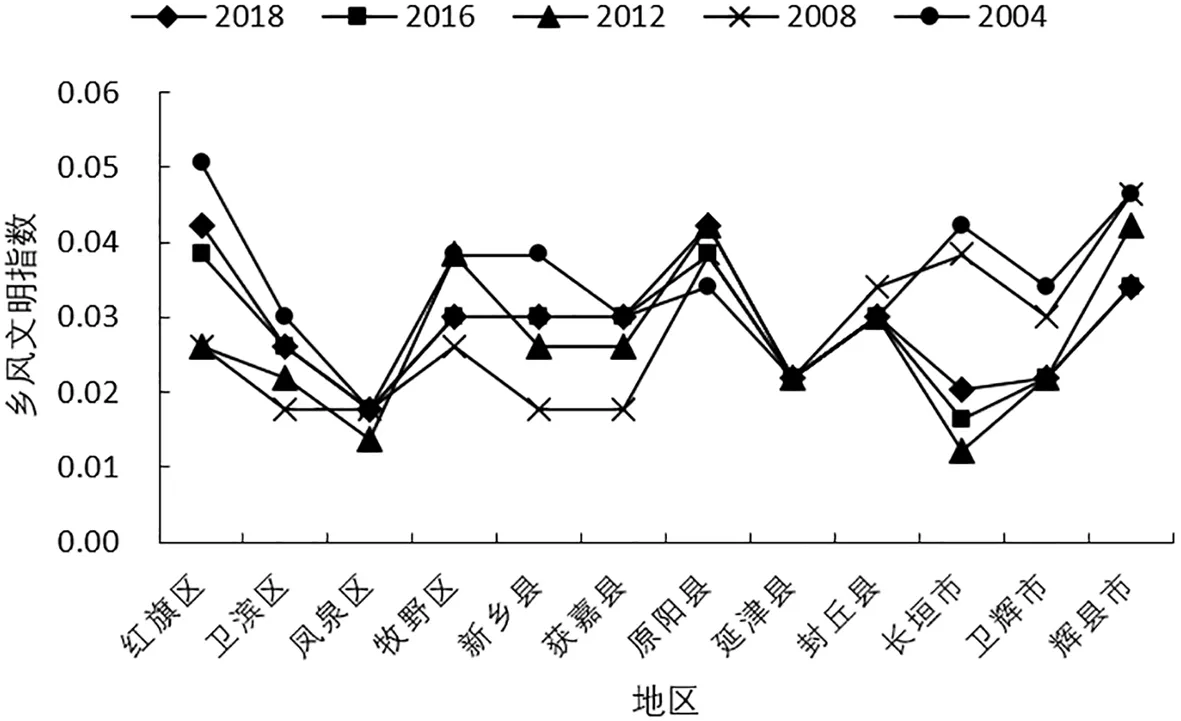

3.2.3 乡风文明质量

如图8所示,新乡市12个地区中仅有原阳县乡风文明质量有少量提升,凤泉区、获嘉县、延津县、封丘县4个地区数值持平,其余7个地区均呈现不同幅度的下降,其中长垣市、辉县市、卫辉市3个地区下降幅度最大。总体表现出2004—2018年间新乡市乡风文明推进速率缓慢,对提高乡村地区的教育质量、公共文化服务等方面的效果不佳。主要原因是乡村地区人口“空心化”、“老龄化”严重,且居民的思想文化较为保守,在推进乡风文明建设方面的政策实施难度较大。各地区应尽快克服困难,加大乡村地区的精神文化建设投入,帮助农民提高思想道德水准、科学文化知识,丰富乡村文化休闲活动,满足当地居民的精神文明需求,为乡村振兴注入强大精神动力。

图8 新乡市乡风文明指数动态变化

根据新乡市乡风文明指数的空间分布差异图显示,不同年份的乡风文明质量等级变化较为明显(图9),这主要是由于各地区乡风文明质量差距较小,且总体水平较低所致。其中,仅有原阳县通过全面加强乡村精神文明建设,大力宣扬移风易俗,营造共建文明、享受文明的良好氛围,最终逐渐形成健康文明向上的农村新风尚,成功跃身乡风文明质量发展的第1等级。在其它地区中,辉县市、卫辉市、长垣市3个地区由于自身乡风文明指数下降幅度较大,发展质量等级下降,而卫滨区虽然下降幅度低,但因为指数基数低,乡风文明发展质量等级一直未曾波动。

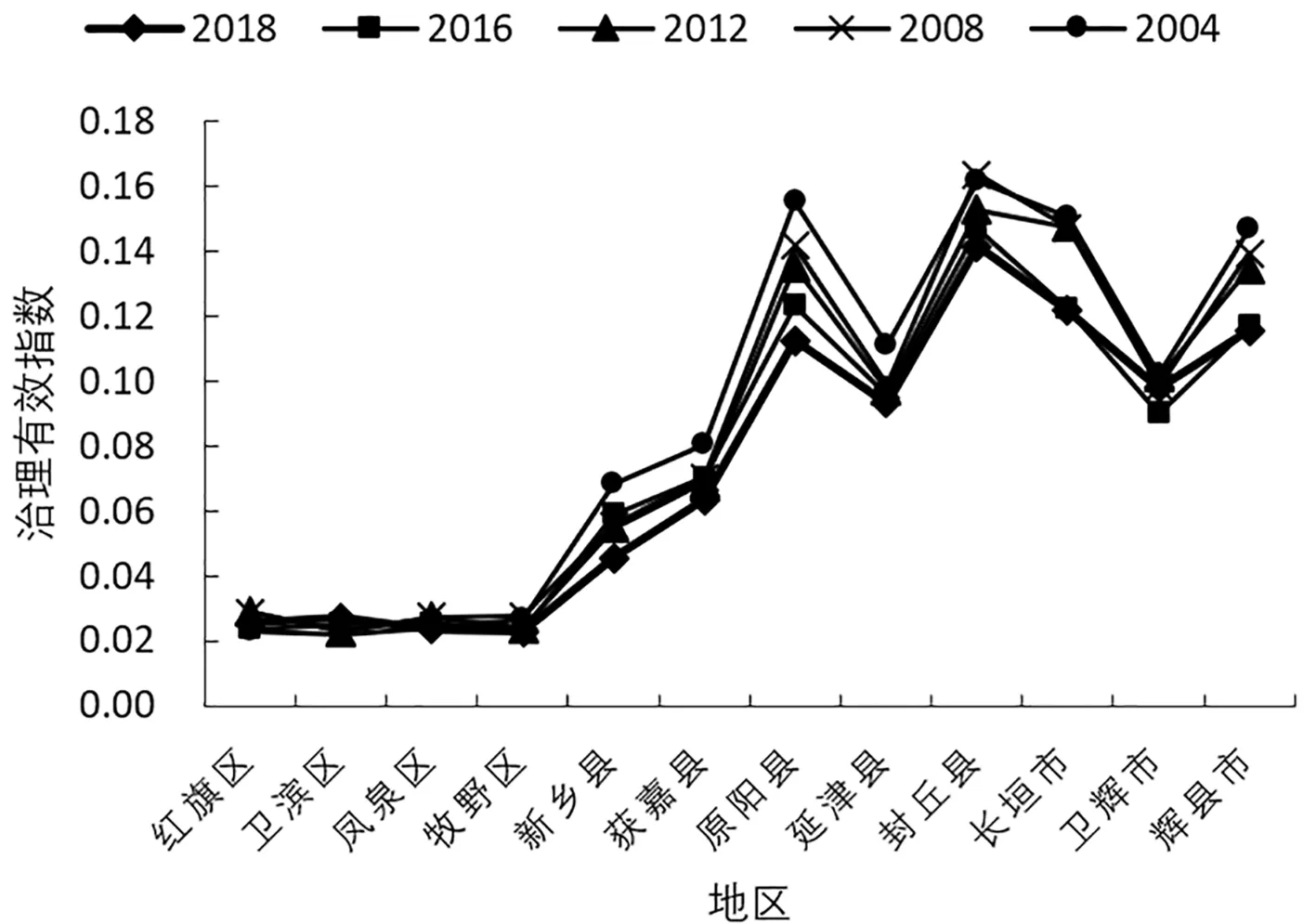

3.2.4 治理有效质量

新乡市治理有效发展指数的总体得分较高,数值常年维持在高位震荡,波动率较低,发展质量状态趋于稳定(图10)。红旗区、卫滨区、凤泉区、牧野区在所有地区中指数值偏低,且波动幅度最小,这与地区城市化进程快、乡村地区面积小、人口较少有关。没有足够的基数和空间,发展潜力与能力就相对不足,其治理有效的指数值、波动幅度也会较小。辉县市、原阳县、封丘县、长垣市4个地区的治理有效指数较高,但近几年发展却呈现微幅下降趋势,证明这些地区在乡村治理有效方面虽水平较高,然而发展成果并未明显稳固。这些地区应继续在乡村基层自治,农民基本生活保障等方面加强改善,巩固其乡村治理有效质量。

图10 新乡市治理有效指数动态变化

从空间分布差异看,各地区治理有效指数明显以红旗区、牧野区、卫滨区、凤泉区4个地区为中心,呈现向外递增的空间结构(图11)。治理有效质量处于第3等级的获嘉县、新乡县,第2等级的原阳县、卫辉市、延津县等地区基本分布在红旗区、牧野区、卫滨区、凤泉区4个地区的外围,再向外围是长垣市、封丘县,属于治理有效质量第1等级的类型,指数高,发展程度好。

图11 新乡市治理有效指数空间差异

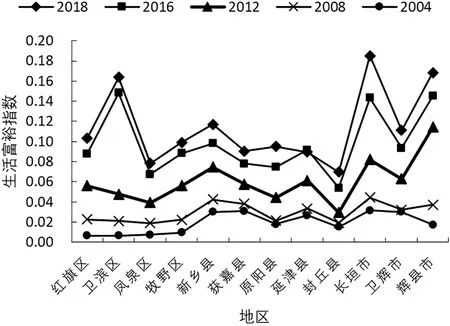

3.2.5 生活富裕质量

新乡市生活富裕水平总体较高,各地区的生活富裕质量指数在2004—2018年间均显现快速上升趋势(图12)。其中,卫滨区、长垣市、辉县市3个地区的上升速度最快,发展质量最高,说明在缩小城乡收入差距,改善乡村生活品质得到了有效成果。而封丘县、凤泉区、获嘉县的进步速度则较慢,发展水平偏低。由于地区多属于经济欠发达区域,生产力水平不高,工业化程度不足所致,且这些地区乡村分布范围较广,农民人口基数大,当地政府在面临改善乡村生活质量方面的难度大,时间长,因此生活富裕质量提升速度较慢。

图12 新乡市生活富裕指数动态变化

结合新乡市生活富裕指数空间变化图,发现2004—2018年各县区发展等级变化较为频繁(图13),体现出在生活富裕方面,各县区间发展水平整体差距较小,竞争激烈。长垣市、辉县市的生活富裕指数颜色深,等级高,等级未曾发生大幅度变化,说明两个地区的发展地位较为稳定,与其它地区生活富裕水平差距相对较大。与此相比,其余地区等级变化程度明显频繁,呈现“群雄割据”、“诸侯混战”之势,表现出这些地区生活富裕发展质量等级尚未固化,彼此竞争尤为激烈。

图13 新乡市生活富裕指数空间差异

4 结论与建议

4.1 结论与讨论

4.1.1 结论

在全面科学界定乡村振兴发展质量内涵的基础上,构建乡村振兴发展质量评价指标体系,并运用改进的熵值法、核密度估计等方法对新乡市12个县(市区)的乡村振兴发展质量进行评价,得到以下结论。

2004—2018年新乡市乡村振兴发展质量水平不断提升,各地区乡村振兴指数值均呈现快速上升趋势,这与新乡市社会发展过程中,乡村地区生产力水平的快速提高和各地区高度重视乡村振兴战略息息相关。

新乡市各县区乡村振兴质量水平存在差异,从核密度曲线图结果可以看出,2004—2018年乡村振兴质量水平的核密度曲线峰值不断降低,并由“尖峰型”发展为“宽峰型”形态,核密度曲线的变化区间不断扩大且出现多峰现象,乡村振兴质量水平差异逐步加大,呈现较强的极化态势。

新乡市乡村振兴发展水平现状空间格局基本以卫滨区、红旗区2个新乡市中部偏西的地区为中心,呈现向外增长的结构。乡村振兴发展质量空间格局随着时间推移不断发生变化,部分地区在各个等级类型间变化程度较大。这说明新乡市各地区之间的竞争处于“群雄纷争”阶段,质量等级并未发生完全固化,整体乡村振兴水平差距不大。

乡村振兴发展水平在空间聚集形态可分为“高—高”集聚类、“高—低”极化型、“低—高”塌陷型、“低—低”均质型4类。其中,新乡市主要存在“高—低”极化型和“低—高”塌陷型2类,体现出新乡市乡村振兴质量的空间聚集呈现一定的负自相关性。

在产业兴旺发展质量、治理有效发展质量、生活富裕发展质量方面,新乡市各地区总体水平较高,上升趋势较为明显,这与2004—2018年各地区生产力的快速发展和政府对乡村振兴政策的高度重视密不可分。经济的快速发展为城市带来充足财政资金收入,不断扩大社会金融资本的实力规模,使更多资金流入到乡村进行产业布局,开拓市场,追求更多更高更优的投资机遇和效益,进而推进乡村地区的产业振兴,增加乡村就业岗位数量,拓宽农民增收渠道。政府对乡村振兴政策的高度重视则促使在乡村地区、乡村居民领域的相关政策实施力度和效率提升,不断解决农民的基本生活保障需求等问题,改善农民的生活水平,使农民的生活富裕程度快速提高,农民的生活幸福感得到满足。在生态宜居发展质量、乡风文明发展质量方面,新乡市各地区得分指数值均在较低位置波动,发展程度不高,是乡村振兴发展道路的薄弱点所在。这体现出新乡市乡村振兴进程仍处于前期积累阶段,政策资金更多集中于发展乡村经济领域,需要各地区未来加强对生态宜居和乡风文明的重视程度,努力补齐自身短板,推进乡村振兴实现全面发展。

4.1.2 讨论

界定的乡村振兴质量内涵较为全面和丰富,但各个方面及彼此之间的关系还需进行更为深入研究,其中生态宜居发展质量有待于扩展到乡村生态系统宜居、乡村环境治理宜居、乡村生产现代化宜居等方面。构建的乡村振兴质量综合评价指标体系比较全面,但还需要深化,在乡风文明方面的具体指标尚嫌不足,且采用人均值、比重值方面的指标量化也较为缺失,有待在以后的研究中扩展乡村振兴相关内容并对具体指标进行充实和完善。此外,在对区域范围划分的对象选取方面也需深入探究,研究区域的划分选取需充分考虑地区乡村数量与分布范围,增强研究的客观性、合理性。

乡村振兴质量研究还有许多方面应进行探讨。乡村振兴质量内涵的界定。目前乡村振兴质量定量研究的基础或起始点大多都是界定乡村振兴质量内涵,应该从乡村振兴质量的提出背景、要解决的问题及与乡村振兴综合水平等相关概念的辨析等角度进行研究,科学全面界定乡村振兴质量内涵。评价指标体系的构建。在乡村振兴质量内涵基础上构建科学全面的一般评价体系,同时基于不同区域乡村的评价又可以进行相应调整,如,作为粮食主要产区的地区,粮食产量指标就要增大权重比重,甚至设置警戒指标,粮食产量一旦大幅度减少,就应扣减乡村振兴质量得分,从而增强乡村振兴评价的实践指导功能。

4.2 对策建议

4.2.1 集中打造乡村振兴模范县区,推进引领式发展

河南省作为人口和农业大省,是国家重要的粮食核心区,新乡市位于河南省中北部,地处华北平原,在河南省的地位十分重要,其乡村振兴质量始终受到政府和学术界的关注。2004—2018年新乡市乡村地区虽快速发展,但在振兴质量方面还有不足。新乡市在推进乡村地区快速发展的同时,应该更加注重乡村振兴质量提高,坚持从基础设施角度、生态环境建设、医疗卫生服务等方面提升乡村品质;从产业振兴、产业聚集等角度激发乡村经济活力;从提高乡村文明风尚,乡村文化公共服务等领域改善乡村精神文明程度;从乡村规划、乡村综合承载能力出发实现土地资源的集约有效利用。集中力量打造一个乡村振兴高质量、高成效的示范县区,为其它地区的乡村振兴起到先驱示范模范作用,引领其它地区乡村振兴质量不断提升。

4.2.2 走差异化乡村振兴发展提升路径

新乡市各县区乡村振兴水平与生产力发达程度的空间格局基本一致,但同时各地区乡村振兴发展质量的排名也在不断发生变化。经济发展水平较高,乡村振兴发展质量也较好的长垣市、辉县市应继续提升乡村振兴发展质量,在发展经济的同时更多注重乡村文化、生态、社会治理等方面能力。经济发展水平较低,乡村振兴发展质量也较差的获嘉县、延津县、卫辉市等地区应首先注重经济发展水平提高,通过自身经济发展实现乡村振兴水平稳步提升。

4.2.3 促进乡村振兴内涵式发展

新乡市各县区生态宜居发展水平均不高,皆应在未来通过不断强化基础设施建设,用道路交通、建筑装饰、景观绿化、生态治理、垃圾处理、医疗设备等精细建设促进内涵式发展。生态宜居排名靠后的新乡县、辉县市等地区的建设力度应更大,提升自己生态宜居程度,减少与其它地区间的差距。与生态宜居程度类似,新乡市各县区乡风文明程度不高,应加大乡村精神文明建设力度,完善乡村地区教育资源与公共文化资源的分配方式和水平,健全乡村公共文化服务体系,通过新建、改造、置换等方法,加强基层文化设施建设。同时注重培育乡村良好家风,以家风促民风,以民风带乡风,注重培育新型农民,利用农民学校、新时代农民讲习所等载体,加强对农民的技能培训,帮助农民提高科学文化素质,造就有文化、懂技术、会经营的新型农民,提升乡风文明质量水平。封丘县、凤泉区、获嘉县等地区的生活富裕质量水平较低,主要与地区经济发展水平不高有关,需要刺激乡村产业经济活力,提高乡村地区的资金吸引力,积极鼓励乡村资本聚集,产业聚集,为拓宽农民增收渠道,改善农民生活水平提供坚实基础。