中华人民共和国成立初期对传染病的防治

——基于《人民日报》相关报道的考察

郑艳凤(渤海大学学报编辑部,辽宁锦州121013)

传染病防治是任何一个国家医疗卫生工作的重要组成部分。面对长期存在或突发的传染病,能否制定切实可行的防控方案,采取有效措施,是对执政党和政府的考验,也是执政党和政府能否得到人民群众支持和拥护的重要条件之一。中华人民共和国成立初期,面对当时流行的鼠疫、霍乱、疟疾、天花、性病等传染性疾病,中国共产党和人民政府坚定地站在人民的立场上,把防治传染病作为改善人民群众生活条件的重要工作,采取了一系列积极有效的措施,取得了重大成就。回顾这一时期防治传染病的历史,对于我们今天防治包括新冠肺炎在内的传染病有一定的借鉴作用,对于我们充分认识中国共产党以人民为中心的理论与实践具有重要意义。

对于中华人民共和国成立初期党和政府防治传染病的措施和取得的成就,在相关的档案资料、报刊资料、个人日记及回忆录等多种文献中都有反映。这一时期的《人民日报》关于这方面的资料十分丰富。本文以《人民日报》的相关报道为基础考察问题。

一、对鼠疫的防治

鼠疫是严重影响人民群众生命健康的传染性疾病,在我国曾经有广泛的传染区域,特别是东北各地、内蒙古地区,多次发生大规模的鼠疫,给人民群众的生命安全造成极大的危害。曾志曾经描写过她亲见的东北地区鼠疫:“一九四七年秋,我五地区和辽吉一些地区,鼠疫大流行。虽然是腺鼠疫,但发病后几天内也会死人。据说肺鼠疫更厉害,只消几小时人便会丧命。这次鼠疫流行,单单通辽县就死亡了几千人。巨大的恐怖像压城的黑云一样迅速笼罩了全辽吉、全东北,一时人心惶惶,如临世界末日。到后来,这种恐惧竟发展到人死了谁也不敢抬、不敢埋的地步,任由尸体腐烂,这就更加剧了鼠疫的扩散”[1]。

中华人民共和国成立之初,内蒙古、察北是鼠疫集中的地区。内蒙古的鼠疫,过去流行的情况很严重,1947年曾死亡13 000 余人,1948年曾死亡1500 余人。为了消灭鼠疫,内蒙古自治区人民政府在1950年4月初发布防疫工作指示;增设了防疫站和防治所,增加了机动防疫队的人员。察哈尔省自1950年3月起,举办防疫卫生训练班,察北疫区及张家口等市就训练了4000 余人的村级卫生干部。中央人民政府卫生部察蒙鼠疫防治所组成近百人的防疫队深入疫区,组织人民进行预防工作,动员人民展开捕鼠、防蚤和改善环境卫生。在捕鼠方面,各地制定计划,并督促完成;在防疫注射方面,1950年6月,内蒙古乌兰浩特市和西科前旗已有半数以上人口施行注射,昭盟注射了全部人口的1/4。热河省到1950年5月中旬已完成25 万人的注射计划。察省各地已注射了159 000 人[2]。上述工作使鼠疫患者大为减少。内蒙古发病人数已由解放时的15 710 人降到1949年的345 人,死亡人数也由13 315 人降到196 人[3]。“由于积极预防鼠疫的结果乌兰浩特市不发生鼠疫已经三年了”[4]。

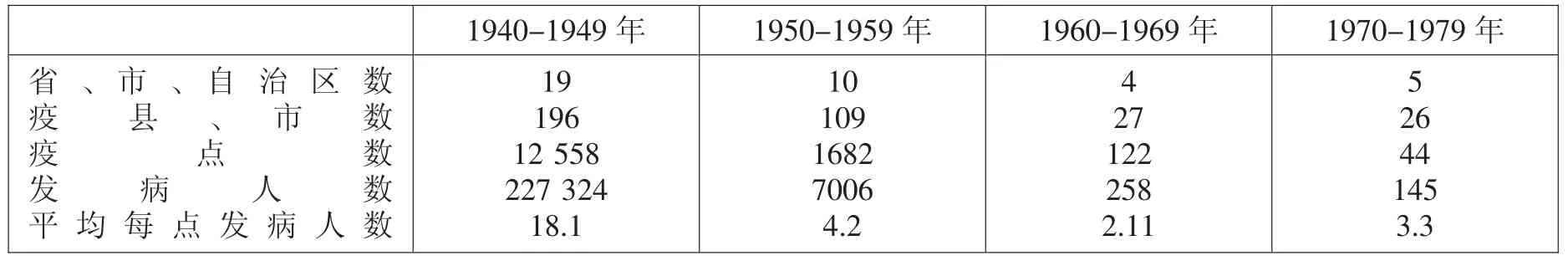

在其他鼠疫易发区也是如此。为了控制鼠疫的蔓延,在东北、浙江、福建、云南等鼠疫流行区也设立了防治所,发动群众捕鼠灭蚤,并进行预防注射。郭沫若在新中国成立一周年时说:“今年及去冬曾发生鼠疫之察蒙、粤南、福建、浙江、云南等地区均已迅速扑灭,黑龙江、松江等地则正在进行防治;鼠疫死亡人数已较前大大减少。”[5]1951年1月至6月全国鼠疫发病人数较1950年同时期减少约80%[6]。表1 为新中国成立前后鼠疫发生的情况。

表1 新中国成立前后鼠疫流行强度变化

二、对天花、霍乱、疟疾等传染病的防治

天花是世界上流行时间最长的传染病之一,也是死亡率很高的传染病之一,对人的危害极大。除死亡外,天花还能引起并发症,如骨髓炎、脑膜炎、肺炎、失明等。中华人民共和国成立时,天花是我国流行的主要传染病之一。表2 为1950—1962年全国天花病例数。

表2 1950-1962年全国天花病例数

对于天花,预防的主要办法是种牛痘。1950年10月,中央人民政府政务院发布了《关于发动秋季种痘运动的指示》,决定在全国各地普遍种痘一次。同年,卫生部也发布了《种痘暂行办法》,规定婴儿在出生后6 个月内即应种痘,届满6、12、18 岁时再各复种1 次。在1949—1952年间,卫生部即在地域辽阔、交通不便的数亿人口中,种痘共5 亿多人次[7]。中央卫生部在1950年上半年已发出牛痘苗395 196 打,至少可接种2400 万人。接种最普遍的如旅大,接种人数占总人口的95%,因此没有一个天花病人[8]。在华北,河北、山西、平原三省在1950年春夏防疫中,种痘人数达1140 余万人,防疫注射300 余万人。河北省定县专区1950年只有99 人害天花,并且都及时治好了。

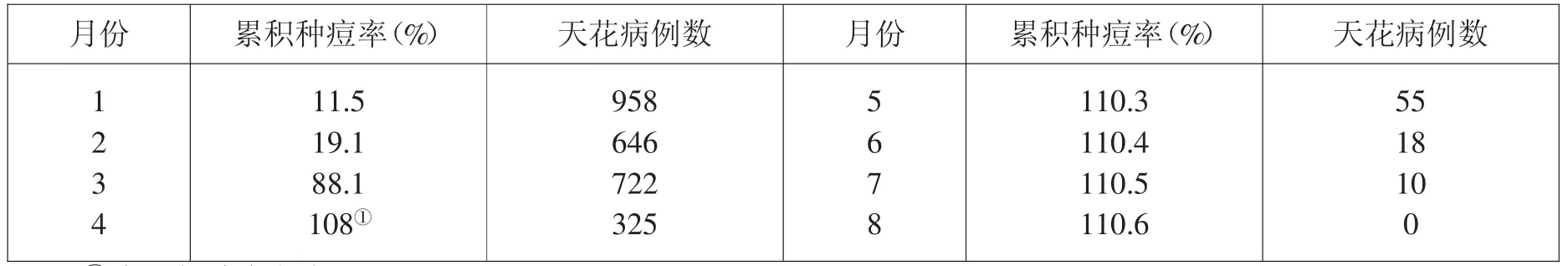

1949年26 县2 市麻疹患者达100 000 人以上,死亡占发病者13%;1950年上半年90 多个县的麻疹患者仅20 000 多人,死亡占发病率的5%[9]。表3 是1951年上海种痘率和天花病例数。到中华人民共和国成立两年时,已在2 亿余人口中种了牛痘,遏制了天花。

霍乱是一种烈性传染病,也是中华人民共和国成立前后流行的传染病。疟疾、黑热病、回归热、斑疹伤寒、白喉等,也是当时比较流行的传染疾病。为了防治这些传染病,最有效的办法就是实行预防注射和种痘。

表3 1951年上海市种痘率和天花病例数

中华人民共和国成立时,霍乱时有发生,特别是在人口密度较大的地区,霍乱更容易出现和传染。如上海人口稠密,与各地交往频繁,就容易产生霍乱。为了防止霍乱,上海市在1950年4月开始进行组织与宣传工作,组织了防疫委员会,民政、公安、妇联等民众团体,文艺界、广播界、新闻界等单位也密切配合。在防治霍乱时,除了市立公立的医院和卫生所全员参加外,还动员了开业医师1571 名和中医100 多名投入防疫工作。到5月末,全市注射人数总计为:霍乱疫苗注射者2 081 441 人,伤寒疫苗注射者16 822 人,霍乱伤寒混合疫苗注射者76 856 人,共计2 174 119 人。同时仍继续开展其他传染病的预防,到5月底,计种痘982 531人,白喉类疫苗注射49 728 人,百日咳疫苗预防注射13 157 人。到7月已有300 多万人注射了霍乱预防针,40 多万人注射了伤寒预防针[10]。

中央人民政府卫生部防疫总队1950年在河北省、苏北、平原省等地区,配合生产救灾开展防治疫病工作。截至6月下旬统计,共施行了防疫注射84 000 余人,牛痘接种243 000 余人,治疗了黑热病、回归热、疟疾、斑疹伤寒患者1400 余人[11]。

在西南,重庆市人民政府1950年拨款9 亿元经费预防霍乱流行,发动1000 余名医务工作者参加防疫注射工作,10 余万人完成3 次注射,约16 万人经2 次注射。成都市截止1950年6月底,完成了25 万人的注射工作,占全市人口1/3 以上。云南省元江县一带为有名的瘴疠区,恶性疟疾、腥红热的流行约占全年疾病的90%以上。由于人民政府大力展开防疫工作,1950年元江疾病较往年减低了40%,麻疹已停止发展[12]。

在北京,有重点地进行了伤寒、霍乱、白喉等预防注射和牛痘、卡介苗的预防接种工作并取得成效。如天花以1950年5 个月和1949年同期相比,患者从190 人减至11 人;死亡者从90 人减至4 人[13]。1950年,80.4 万余人接种牛痘,超过原订计划60%;8.7 万余人接种卡介苗,超过原订计划9%;42.4 万余人次注射伤寒疫苗,超过1949年48%。1949年北京市天花患者是225 人,伤寒患者是327 人;1950年仅有天花患者11 人,伤寒患者138 人[14]。自新中国成立以来到1951年底,接种人数已超过人口半数以上(3.07 亿人),到1952年6月底的时候又增加到369 360 893 人。天花几乎已经绝迹[15]。

在东北,1950年春各工矿种痘人数达到了60%-80%以上;大连市各工厂达到80%-90%[16]。据几个主要厂矿统计,由于合理的救治,死亡率从1949年上半年的3.8%降至1950年的0.78%。1949年9月到12月职工的发病率为36.5%,1950年降低至31.3%;治愈率也由68%提高到90.23%[17]。

在西北,1950年初南疆北疆发生天花时,省卫生处在发病地区成立防疫委员会,组织防疫队、防疫组,配合当地驻军,开展种痘工作,前后共接种100 万人,其中居民占85%以上,有效地制止了天花的蔓延[18]。由于普遍施种牛痘,天花病例大为减少,青海西宁市及其他若干地区基本上消灭了天花[19]。

据中央人民政府卫生部不完全统计,1950年上半年,各地已有3654 万余人种了牛痘,1355 万余人分别注射了霍乱、伤寒、鼠疫、白喉等预防针[20]。自1950年春季起到1951年9月,全国已有1.8 亿人种了牛痘,其中东北区种痘人数已达全区人口90%。为了预防结核病,在北京、上海、沈阳、南京、西安等82 个城市的儿童中,接种卡介苗计85 万人[21]。

对于血吸虫病,1955年11月在党中央的领导下成立了消灭血吸虫病的九人小组,并在上海召开了全国第一次防治血吸虫病会议,1956年3月又在上海召开了第2 次防治会议。仅安徽一省即组织150 万人,用了2000 多万个工作日灭螺。据不完全统计,江苏等九省市灭螺面积约有243,937,435 平方公尺[22]。

卫生部部长李德全1954年在第一届全国人民代表大会第一次会议上发言说:“一九五三年发病数与一九五〇年相比,鼠疫降低了百分之九十,天花降低了百分之九十五,自一八二〇年由海外传入我国以来曾历年流行的霍乱,五年来已经没有发生”[23]。

三、对性病的防治

在旧中国,性病(主要是梅毒)在全国各地普遍、大量地存在着。在内蒙、康、藏、青海、新疆地区民族中,性病患者约占全人口50%左右,个别地区高达人口90%以上[24]。在内蒙古自治区及绥远省,性病成为危害人民健康的最大疾病。“内蒙地区的呼伦贝尔盟、锡林格勒盟及察哈尔盟梅毒病患者占该区人口70%-80%;绥远地区的乌兰察布盟四子王旗90 个人检查的结果,其中患者也占80%。”[25]各游牧地区患性病的人的比例达到30%-80%,致使生育率普遍降低。内蒙古自治区个别村庄,全村没有15 岁以下的孩子[2]。据1950年淮阴、南通、泰州、盐城四专区的统计,梅毒患者达3.5 万余人[26]。

为了防治性病,内蒙古自治区政府将防治梅毒作为卫生工作的重点,建立3 个梅毒防治站、2 个旗的防治所、10 个防治分所,并培养了大批卫生干部。据统计,有6 个游牧旗进行了普遍治疗,给30 973 个梅毒患者做了检查,占6个旗人口总数的69.5%;给12 762 人进行了治疗,占梅毒患者总数的41.2%[27]。到1953年,完成锡林郭勒、察哈尔、呼纳盟等3 个盟所属13个旗普查一遍的任务,先后共检查了100 900余人,治疗了44 000 多个患者,因而使好多妇女恢复了生殖能力[28]。这使得内蒙古部分地区的人口已开始增加。如陈巴尔虎旗开始驱梅工作后,1950年1年内即增加了婴儿50 个,1951年1月到5月增加了36 名[27]。

在西北,经过人民政府的积极防治,基本上遏制了性病的蔓延。1951年开始重点防治性病以来,甘肃省临夏市和夏河县城两地人民中多少年来无法治好的性病患者,已有80%获得痊愈[19]。新疆塔城专区和布克赛尔蒙古族自治县和托里、额敏、乌苏等县,有1 万多人得到了治疗[29]。根据内蒙古、新疆、云南、广西、甘肃5 省、自治区统计,1951年梅毒占受检人口的29%,1960年降至2%,减少了93.1%[7](404-405)。

在北京、上海等大城市,梅毒病人大量减少,发病率明显下降,早期传染病例已极少见。据北京医学院附属医院皮肤科统计,高科门诊病人中梅毒所占比例已从1949年的10.1%降到1963年的0.05%,特别是早期梅毒已极少见[7](403)。上海市孕妇梅毒调查,1954年梅毒患病率为4.38%,1962年降至0.56%,减少了87.2%。另一表现是传染病例迅速减少,例如在北京医学院附属医院皮肤科门诊病例中,传染型梅毒在全部梅毒病人中所占比例,新中国成立前三年(1946-1948)为24.4%,而新中国成立后三年间(1953-1955)未发现1 例传染型梅毒[7](404-405)。

除了上述措施外,开展城乡爱国卫生运动也是预防传染病的重要手段。这在当时的预防传染病中的确是一个十分重要的、涉及人口较多的工作,需要另做专文来论述。

总之,新中国成立初期,中国共产党和人民政府对传染病的防治,效果十分明显,对于保证人民群众的身体健康起了巨大的作用,因此受到了广大人民群众的广泛拥护和赞扬。在这一过程中,也增强了党和人民政府的凝聚力、号召力,为其他各项工作的开展创造了条件。