草地生态管理下内蒙古草地土壤有机碳库动态研究

罗文蓉,胡国铮,高清竹 (中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所/ 农业部农业环境与气候变化重点实验室,北京 100081)

全球气候变化和温室效应加剧对人类生存安全和社会经济发展构成极大威胁[1],CO2减排增汇已成为减缓气候变化的重要途径之一。作为《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》的缔约方,我国是全球排放量最大的发展中国家之一,在应对气候变化国际合作模式下,我国已郑重承诺到2020年单位国内生产总值(GDP)的CO2排放强度比2005年下降40%~45%[2],且将在2030年之前稳定CO2等温室气体的排放[3]。减少碳排放的同时增加碳汇能为我国赢得更大的经济发展空间。

土壤碳库是生态系统碳汇潜力的一项重要指标。草地生态系统作为全球变暖反应最明显的生态系统之一,约占全球陆地面积的1/5[4],其碳储量约占陆地生态系统的1/3[5]。由于草地所处的特殊地理位置和气候条件,其地下部分土壤有机质分解普遍较慢,作为碳汇用地的作用更为明显。据估计,我国草地土壤碳储量约占全球土壤有机碳储量的9.7%~22.5%[6]。其中内蒙古自治区拥有天然草原13亿亩,占全国草原总面积的1/5[7],是我国草地碳汇重要区域,也是我国北方重要的生态安全屏障。近年来,由于过度放牧、不合理开垦及气候变化等原因,草地出现了不同程度退化[8-9],导致土壤有机碳含量下降[10-11]。有研究显示,以内蒙古草原为主体的北方草地在1989—2007年间土壤有机碳流失约3.47 Pg,占全国草地土壤有机碳流失量的94.7%[12]。为遏制草地退化、改善生态环境,近年来我国政府实施了一系列草地生态建设工程,主要通过优化草地管理措施,使退化草地植被生产力在一定程度上得以恢复[13-16],以增加草地土壤碳汇,提高固碳潜力[16-18]。

笔者以内蒙古历年的草地管理面积为基础,采用IPCC Tier 2方法估算不同管理措施下内蒙古草地土壤有机碳库的大小及动态变化,在分析和探索草地碳汇建设基础上为我国北方草地生态系统的保护提出更合理的管理建议。该研究不仅在草地生态建设成效评估方面具有重要意义,也可为草地生态系统的可持续管理提供科学支持。

1 研究区与研究方法

1.1 研究区概况

内蒙古自治区位于我国北部边疆,由东北向西南斜伸,呈狭长形,南北跨纬度15.98°,东西跨经度28.87°,全区地势较高,平均海拔1 000 m左右,年平均气温为0~8 ℃,年降水量为50~450 mm,降水由东北向西部递减,气候以温带大陆性季风气候为主,只有大兴安岭北段地区属于寒温带大陆性季风气候区。地带性土壤由东向西依次为黑土壤、暗棕壤、黑钙土、栗钙土、棕壤土、黑垆土、灰钙土、风沙土和灰棕漠土。草地类型主要包括温带草甸草原、温带典型草原、温带荒漠草原。其中,温带草甸草原以羊草(Leymuschinensis)、贝加尔针茅(Stipabaicalensis) 为建群种;温带典型草原以羊草、针茅 (Stipacapillata)、大针茅(Stipagrandis)、克氏针茅(Stipakrylovii) 和冷蒿(Artemisiafrigida) 为建群种;温带荒漠草原以小针茅(Stipaklemenzii)、无芒隐子草(Cleistogenessongorica) 为建群种。

1.2 数据来源

1.2.11981—1995年内蒙古草地管理面积

由于2000年以前的内蒙古草地管理面积数据缺失,采取对应年份等比例换算的方法,首先获取全国草地管理面积数据,参考对应年份在20 a后的各项草地管理措施,按照内蒙古在全国的面积占比计算当年的内蒙古草地管理面积。通过《中国草地资源》[19]获取1983—1993年全国草地当年和现存围栏面积以及人工种草面积,通过2000年后的《中国草业统计》[20-22]获取全国草地2001年后各管理措施面积的时间序列数据。通过统计回归的方法建立回归模型,对缺失的草地管理面积数据进行插补。

1.2.22001—2015年内蒙古草地管理面积

根据《中国草业统计》获取2001—2015年内蒙古禁牧、休牧、轮牧、围栏、改良和人工种草6类草地管理措施面积原始数据,为避免与禁牧管理面积重叠,围栏面积只计入当年新增面积,其他管理措施以现存面积计入。由于《中国草业统计》中的草地面积没有进行动态调整,因此通过等比例换算方法,依据国土资源部公布的草地面积数据[23],将内蒙古自治区的草地管理面积进行换算。

1.2.3内蒙古各类型草地面积

内蒙古各类型草地面积由草地管理面积按各类型草地比例计算得到。比例系数分别为温带草甸草原25%,温带典型草原35%,温带荒漠草原40%。

1.3 研究方法

研究区的草地治理主要包括禁牧、休牧、轮牧、围栏、改良和人工种草6种管理措施。针对温带草甸草原、温带典型草原、温带荒漠草原3种草地类型,分析上述管理措施对草地土壤有机碳库的影响。

采用文献[24]中草地土壤碳计算的Tier 2方法估算因草地管理措施而导致的第1个20 a地表30 cm土层有机碳储量的变化。

ΔC=(RSOC,T-RSOC,0)/T,

(1)

RSOC=DSOC×A,

(2)

ΔC=(DSOC×AT-DSOC×A0)/T

=(AT-A0)DSOC/T。

(3)

式(1)~(3)中,ΔC为土壤碳储量年变化量,t·a-1;RSOC为土壤有机碳储量,t;RSOC,0为初始土壤有机碳储量,t;RSOC,T为T年后土壤有机碳储量,t;T为时间,a;DSOC为土壤有机碳碳密度,万t·km-2;A为管理活动面积,km2;A0为初始管理面积,km2;AT为T年后管理面积,km2。由此可见,草地管理活动面积和土壤有机碳密度是决定草地管理碳汇量的关键因素,因此将在接下来分别阐述管理活动面积和土壤有机碳密度的估算方法。

1.3.1内蒙古草地管理活动面积

1981—1995年内蒙古草地管理面积依据不同类型草地管理面积的变化趋势建立对应的拟合模型计算插补获得。其中禁牧、休牧、轮牧、现存围栏和改良采用指数模型〔A=b×exp (aY)〕。由于当年围栏面积无显著性规律,采用拟合现存围栏面积差值计算当年围栏面积(A=AY-AY-1),而人工草地采用线性模型拟合(A=aY+b)。具体拟合模型及相应参数值见表1。

表1 草地管理面积拟合模型

A为草地管理面积,Y为年份。

2001—2015年内蒙古的草地管理面积具体换算方法如下:

(4)

式(4)中,Ac为换算后管理面积,km2;Ao为原始管理面积,km2;APo为原始草地面积,km2;APc为国土资源部公布的草地面积,km2;Aot为原始管理面积总和,km2。

1.3.2草地土壤有机碳密度

草地各管理活动的土壤有机碳密度根据不同类型草地土壤的有机碳本底碳密度以及排放的因子计算获得。

DSOC=DSOCREF×FM×FD。

(5)

式(5)中,DSOCREF为土壤有机碳本底碳密度,万t·km-2(以C计);FM为草地管理排放因子;FD为草地退化排放因子。

(1)草地土壤本底碳密度

土壤本底碳密度是指同一时段同一区域无任何管理措施时草地土壤有机碳储量值。

DSOCREF=WOM×d×DB×0.58。

(6)

式(6)中,WOM为土壤有机质含量,%;d为土层深度,该研究取值30 cm;DB为土壤容重,g·cm-3。

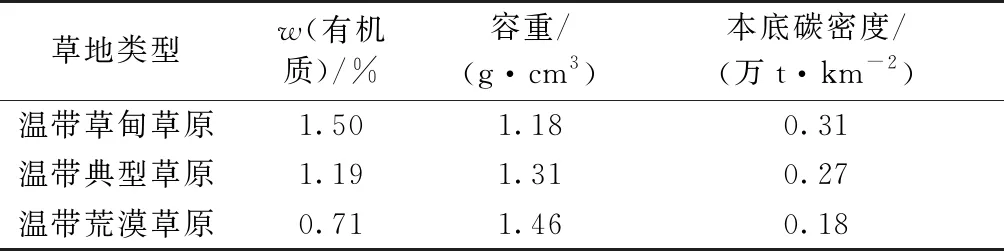

根据中国科学院南京土壤研究所提供的《中华人民共和国土壤图及说明(1∶400万)》[25]、中国科学院地理科学与资源研究所提供的土壤有机碳分布图(空间分辨率为1 km×1 km)、美国国家地理数据中心(National Geophysical Data Center)提供的土壤(0~30 cm土层)有机碳含量和容重数据、联合国粮食与农业组织(FAO)土壤有机质含量和土壤容重数据等,叠加《中华人民共和国植被图(1∶100万)》[26],以草地面积进行加权,计算各草地类型的土壤有机质含量和土壤容重数据(表2)。

(2)草地管理排放因子

通过检索获得内蒙古草地管理措施和土壤有机碳储量变化方面的文献近100篇,参照以下条件进行筛选:实验持续时间>2 a,土样采自0~30 cm土层,实验时段的起止年清楚,实验时段的各管理措施下土壤有机碳的初始值和变化值明确。最终获得符合条件的文献22篇。结合研究团队多年积累成果,对3种草地类型中6种生态管理措施下的土壤有机碳变化因子(表3)采用整合分析(Meta-analysis)方法进行分析,修订IPCC优良做法中的缺省值,以95%置信区间为有机碳变化因子的不确定性范围。

表2 草地土壤本底碳密度

表3 草地管理措施的土壤碳变化因子

(3)草地退化排放因子

由于草地退化土壤有机碳方面缺乏数据,各类型草地退化的碳排放因子采用了IPCC指南中的缺省值(表4),按照各类型草地退化比例计算获得各类型草地退化排放因子,以生态工程实施之初2000年的内蒙古草地退化比例为依据进行测算(表5)[27-28]。

FD=∑RDi×FDi。

(7)

式(7)中,RDi为i退化程度的草地面积占比,%;FDi为i退化程度的草地碳排放因子。

表4 内蒙古退化草地土壤的碳排放因子(FD)

表5 内蒙古退化草地面积占比(RD)

1.3.3内蒙古草地土壤碳密度参考值

依据式(4)计算得到内蒙古草地管理措施的土壤有机碳密度(表6)。

2 结果与分析

2.1 内蒙古草地管理面积情况

1981—1995年各管理措施下的草地面积呈增加趋势,无管理措施草地面积不断下降(图1)。不同管理措施面积增速不同,增速最快的是人工种草,为1 420.30 km2·a-1;其次是禁牧,面积由1981年的3 287.51 km2上升到1995年的20 567.41 km2,年均增长速率为1 234.28 km2·a-1;最低的是围栏,为179.30 km2·a-1。不同管理措施下的草地面积上升幅度也不同,其中最大的是休牧,高达577.85%;最小的是改良,为42.61%。随着草地管理面积不断增加,无管理草地面积不断减小,其降低速率为4 655.40 km2·a-1。

2001—2015年各管理措施下的草地面积变化动态呈现不一致性,均与1981—1995年的变化趋势不同(图1)。禁牧、休牧均与时间呈显著正相关(P<0.01),其中禁牧面积由2001年的30 661.02 km2增加到2015年的27 3467.49 km2,上升幅度为791.91%,年均增长速率为17 343.32 km2·a-1。2001—2015年轮牧面积整体呈断崖式变化,2001—2010年呈线性增长(P<0.01),2010年面积高达50 246.57 km2,而在2011年面积突然减少为4 834.82 km2,在这之后急速下降,2014和2015年无轮牧面积,这些变化可能与地方规划政策的改变有关;围栏面积随时间推进呈显著减少趋势(P<0.05),除2006年外,其他年份均低于30 000 km2,且减少的围栏草地面积主要转移到禁牧措施下;改良面积在15 598.80~23 528.07 km2之间,人工种草面积变化也无明显规律性,整体无明显变化趋势,平均为32 140.80 km2。总体上,草地管理面积随时间显著增加,无管理草地面积显著减少。

表6 内蒙古草地管理措施的土壤有机碳密度

图1 2001—2015年内蒙古不同管理措施下的草地面积变化

在不同管理措施下,温带草甸草原、温带典型草原、温带荒漠草原面积占比的变化情况基本一致,但就同一类型草原而言不同管理措施在各年份草地面积的20 a变化量不同(图2)。其中2001—2015年禁牧与休牧面积的变化值增加,且在2011年之后迅速增加,两者变化面积之和占当年草地管理面积的比例最大,平均高达86.66%;轮牧面积的变化值在2001—2010年不断增加,而2011年之后迅速减少;其他管理措施(围栏、改良和人工种草)草地面积变化值整体呈降低趋势,占比逐年减小,平均仅为13.34%。这使得2011—2015年各年份管理草地变化面积较其余年份大,且禁牧与休牧变化面积值之和占当年草地管理面积的98%以上。

2.2 内蒙古草地土壤碳储量年变化量

3种草地类型在不同管理措施下土壤碳储量变化相似,但就同一类型草原而言,不同管理措施在各年份土壤碳储量变化量有所差别(图3~4)。禁牧和休牧措施下土壤碳储量年变化量在2001—2015年显著上升,而在轮牧和围栏下显著降低(P<0.05),其中2011年轮牧下土壤碳储量年变化量为(-6.59 ± 0.84) 万t·a-1,在改良措施下无显著变化。尽管人工种草面积无显著变化趋势,但人工种草措施下土壤碳储量年变化量在2006—2010和2011—2015年显著降低(P<0.05)。综上,放牧管理措施明显促进了内蒙古草地的土壤固碳作用。

2001—2015年不同类型草地土壤碳储量年增长速率均呈增加趋势(图5)。2001—2010年土壤碳储量波动增加且增速平缓,2011年急速增加但年增长速率逐年降低。2006—2010年不同类型草地土壤碳储量年变化量较2001—2005年有所增加,但并无显著性差异。2011—2015年土壤碳储量年变化量均较前2个时段显著增加(P<0.05)。2001—2015年,温带草甸草原、温带典型草原和温带荒漠草原的土壤碳储量年平均变化量分别为(154.36±58.45)、(174.22±74.70)和(145.11±57.62) 万t·a-1,其估算的不确定性分别为38.68%、44.25%和40.08%。2001—2005年、2006—2010年、2011—2015年3个时段的土壤碳储量年变化量依次为(298.70±48.57)、(381.53±19.29)和(740.84±13.74) 万t·a-1,内蒙古草地平均每年净碳汇为(473.70±53.93) 万t。

3 讨论

3.1 不同草地管理措施对土壤有机碳储量的影响

内蒙古草地生态管理有效提升了草地固碳速率。已有研究表明,改良措施和人工种草均能有效提高土壤表层有机碳含量[15,29],禁牧和休牧均能有效降低土壤侵蚀,促进土壤有机碳积累[30],禁牧和休牧始终是内蒙古草地碳汇增量的最主要管理方式。已有研究表明,轮牧的影响取决于放牧强度,适宜强度的轮牧对土壤有机碳并无明显影响[29],2011年起轮牧的面积急剧降低,这是由国家和地方草地管理政策重要调整所致。就不同草地类型而言,张良侠等[31]在内蒙古锡林郭勒盟京津风沙源治理工程区的研究中发现温带草甸草原、温带典型草原、温带荒漠草原的土壤有机碳储量均增加,这与笔者研究结论一致。值得注意的是,张良侠研究中温带草甸草原的土壤固碳速率最快,而笔者研究发现温带典型草原土壤固碳变化率最大,为(174.22±74.70)万t·a-1,这可能是由研究尺度等因素导致的。2000—2010年我国草地生态工程每年产生的碳汇量为(14.7±6.0) Tg,与天然林保护工程的年碳汇量相当[32],笔者研究亦发现内蒙古草地在管理下碳汇速率持续增长,尤其是2011年起,碳汇速率均保持在较高水平。不同草地管理措施影响土壤有机碳输入与输出[15,17-18,30],进而决定土壤有机碳储量的变化,而不同管理措施对土壤有机碳的影响不同,高效适宜的管理可显著增加草地碳汇潜力。

3.2 土壤有机碳储量估算的不确定性

空间异质性是导致土壤有机碳储量估算不确定性的重要因素,以往的研究大多只着眼于单一影响因素却不能全面考虑各因素间的相互作用[33],而土壤理化性质、地下植被生物量、气候条件、土地管理措施等因素存在很大的空间差异性,它们对土壤有机碳储量的综合影响很难确定,其中土壤数据集的差异往往是土壤有机碳储量研究差异的主要原因,一些研究使用了第1次全国土壤调查(1958—1963年)数据[34],另一些研究则使用了SNSSC数据(1979—1985年),或将SNSSC数据与新数据相结合[35-36]来估计土壤有机碳储量。该研究采用整合分析对土壤碳变化因子予以定量分析,根据排放因子的置信区间计算出不同草地管理措施下土壤有机碳的确定区间。其中2001—2015年内蒙古草甸草原、典型草原和荒漠草原的草地土壤有机碳储量变化清单的不确定性分别为38.68 %、44.25 %和40.08 %,表明各草地类型的估算结果仍有较大的提升空间。该研究中未纳入土壤质地差异对有机碳含量的影响,这也是各类型草地土壤有机碳计算结果的不确定性因素之一,在未来的研究中可以从这些方面寻求突破,降低估算的不确定性。而在全球尺度、国家尺度及区域尺度进行草地生态系统的碳储量估算时草地概念的界定、草地面积、土壤数据变异性、实验年限以及研究方法不一致也可能导致估算结果的差异,造成不确定性[16]。

总体而言,后续研究需要在高精度的土壤本底数据、土地管理空间数据的基础上降低空间异质性在尺度转换时造成的不确定性,提高土壤碳储量估算的精度。

图2 2001—2015年内蒙古不同管理措施下草地面积变化值

图3 2001—2015年内蒙古不同草地类型下土壤碳储量年变化量

同一组直方柱上方英文小写字母不同表示每5 a土壤碳储量年变化量差异显著(P< 0.05)。

同一组直方柱上方英文小写字母不同表示每5 a 土壤碳储量年变化量差异显著(P<0.05)。

3.3 草地生态管理措施的应用和发展

草地管理需要建立健全的法律法规作为保障。近年来,我国不断完善了草原法律法规的制定和工程项目的实施,使不同类型草地在2000年后得到一定恢复[31-32]。2011年起我国建立了草原生态保护补助奖励机制,进一步加大对草原生态管理的投入,以禁牧、休牧、轮牧、改良和人工种草为主要形式的草地管理体系正式形成。该研究中2001—2015年内蒙古草地管理面积呈线性增长,土壤碳储量年变化量显著增加,同样证实了内蒙古自治区的草地管理已取得了初步成效。草地监管对巩固草地管理的固碳效果亦至关重要,刈割耙除等问题可能降低土壤有机碳含量[37],因此如何合理调配各草地管理措施,完善生态管理体系并将生态效益转变为经济价值,将是未来内蒙古草地管理的重点与难点。建设碳交易市场能提高能源利用效率并增加总固碳量[38]为上述问题的解决提供了新思路。该研究中内蒙古草地每年碳汇量为473.70万t,若以目前北京碳交易市场年度成交均价(37.3元·t-1)[38]进行交易,最高可获得17 669.01万元的收益,可见内蒙古草地管理的碳汇量在未来的碳交易市场中具有很大的交易潜力。自草原生态保护补助奖励机制建立以来,内蒙古每年获得的补助奖励资金占国家总投入的1/3,且主要用于禁牧补助、草畜平衡奖励、牧民生产性补贴及资金奖励[39]。尽管我国碳交易市场成立时间不长,未来若能在全国范围内对其进一步完善、规范后推广,草地碳交易市场的收益不仅可以降低国家在生态保护机制中的资金投入,还有利于从根本上改变牧民的生产思维和放牧模式,这在实现绿水青山向金山银山的转变以及进一步实现精准扶贫方面均具有重要意义。总体而言,加强生态保护和草原碳汇建设,增强区域经济发展的可持续性,能为内蒙古草地资源发挥良好的生态、经济和社会效益提供保障。

4 结论

内蒙古草地固碳潜力巨大,草地管理可有效促进草地土壤碳增汇。研究发现,2001—2015年在内蒙古自治区实施的管理措施中禁牧和休牧管理对内蒙古草地碳汇量增加的贡献最大,土壤有机碳变化速率平均为(473.70±53.93)万t·a-1;内蒙古草地固碳潜力增强,在多个草地类型中,温带典型草原固碳速率最快,平均为(174.22±74.70)万t·a-1,随着内蒙古草地无管理措施面积的减少,未来其土壤碳汇量将可能进入平台期。为进一步促进内蒙古草地资源发挥出良好的生态、经济和社会效益,建议在加强草地保护和生态管理基础上调整草地管理措施,不断完善生态补偿政策以及碳交易市场的建设,有效促进牧区发展,为我国实现温室气体减排目标做出更大贡献。