稳定脱贫:内涵界定、机理分析与路径选择

刘亚娟

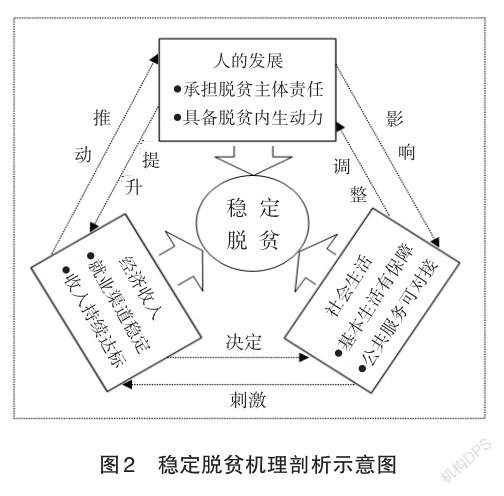

摘要:稳定脱贫旨在强调脱贫效果和质量,其内涵包括经济收入、社会生活和人的发展三个维度。经济收入推动农户个体成长且决定其社会生活层次,个体发展提升农户经济收入且影响其生活追求目标,社会生活状况促使农户调整个人心态且刺激其努力获取持续稳定的经济收入。依托国家重大战略协同推进贫困治理,是高效高质实现稳定脱贫的智慧路径。

关键词:稳定脱贫;基本内涵;机理分析;路径选择

中图分类号:F126文献标识码:A文章编号:1004-1494(2021)02-0119-06

基金项目:国家社会科学基金项目“西南边疆少数民族易地扶贫搬迁农户稳定脱贫影响因素与政策建议的实证研究”(20XMZ084);全国地方黨校(行政学院)2019年度重点调研课题“脱贫攻坚中西南民族地区易地扶贫搬迁农户融入城市社区的效果测量与对策研究”(2019dfdxkt095)。

党的十八大以来,我国脱贫攻坚成就举世瞩目,以农民人均纯收入2300元(2010年不变价)为标准,贫困人口从2012年底的9899万人减到2019年底的551万人,贫困发生率由10.2%降至0.6%,区域性整体贫困基本得到解决[1]。与贫困人口数量大幅下降的良好态势相对应,实现脱贫群体后续生产生活高质量发展理应在实践和理论中受到关注。

稳定脱贫是在当前贫困人口数量大幅下降的良好态势下,防止已经脱贫群体返贫,巩固已经取得的脱贫成果,针对脱贫效果和质量提出的总体要求。

(一)习近平总书记提出稳定脱贫的最基本要素

针对稳定脱贫,习近平总书记指示:“要探索建立稳定脱贫长效机制,强化产业扶贫,促进转移就业,让贫困群众有稳定的工作岗位。”[2]“脱贫攻坚既要扶智也要扶志,既要输血更要造血,建立造血机制,增强致富内生动力,防止返贫。”[3]显然,有产业支撑、有内生动力、能掌握新技能、能稳定就业,是总书记针对稳定脱贫强调的最基本要素。

(二)“两不愁三保障”阐明稳定脱贫的基本标准

2011年,中共中央、国务院发布《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020)》(以下简称《纲要》)提出,到2020年稳定实现农村扶贫对象不愁吃、不愁穿,保障其义务教育、基本医疗和住房,这是“两不愁三保障”的最初提法。2015年12月,《关于打赢脱贫攻坚战的决定》(以下简称《决定》)在《纲要》基础上,将“住房”标准调整为“住房安全”。2016年,《关于建立贫困退出机制的意见》(以下简称《意见》)出台,提出农村贫困人口退出标准:以贫困户家庭年人均纯收入稳定超过国家扶贫标准且吃穿不愁,义务教育、基本医疗、住房安全有保障,突出“稳定超过国家扶贫标准”。“两不愁、三保障”是《纲要》《决定》和《意见》设定的农村贫困人口脱贫目标,不仅包括摆脱贫困的收入手段,也包括摆脱贫困代际传递的能力(教育和健康),涉及的不仅仅是农民的收入问题,还涉及到公共服务的供给以及贫困人口居住所处的自然环境[4]。

(三)已有研究丰富稳定脱贫的观察视角

关于稳定脱贫影响因素,有学者认为主要有三个方面:一是能力不够;二是灾病困扰;三是存在“福利依赖”思想[5]。针对少数民族地区,有学者强调存在生态环境脆弱、内生动力不足、整体受教育程度偏低等因素[6]。针对稳定脱贫路径,学者们提出构建“福利依赖”制约机制[5],坚持利益共创机制[7],完善“全面保障”巩固机制并大力发展教育[8],与乡村振兴战略结合[9]等思路。通过已有研究可以发现,稳定脱贫影响因素包括客观方面的生态环境、疾病和自然灾害等因素,也包括主观方面缺乏内生动力的“等靠要”依赖思想,还有地区经济社会发展不充分不平衡带来的教育、医疗等公共服务问题。归纳起来,关于实现稳定脱贫的路径,基本共识是建立健全各类机制,依托特色产业实现脱贫。宏观层面建议脱贫攻坚应该和当前的乡村振兴战略、新型城镇化等重大事项协同推进,对民族地区的独特境况强调完善生态补偿机制和落实差别化政策。

(四)基层实践验证稳定脱贫的必备要素

G自治区(省级行政单位,以下简称G自治区)地处滇桂黔石漠化地区,“十三五”时期,为促使搬迁农户实现稳定脱贫,G自治区出台《关于加强易地扶贫搬迁后续产业发展和就业创业工作的指导意见》,强调加大产业发展和就业创业扶持资金筹措力度。G自治区B县为确保贫困户持续增收进而实现稳定脱贫,专门制定《B县特色产业发展实施方案》,构建“市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户”的利益联结机制,确保脱贫攻坚期内建档立卡贫困户自主发展。G自治区L县出台《L县2020年脱贫攻坚挂牌督战方案》,内容包括打好义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全四大战役和发展扶贫特色产业。G自治区W市L区在脱贫攻坚工作总结中指出当地存在的突出问题之一即是贫困户内生动力不足,部分贫困户“等靠要”思想尚未根本转变,同时提出以电商扶贫促进贫困群众增收来激发农户的内生动力。X自治区(省级行政单位)J县针对建档立卡贫困户不仅配套建设水、电、路等基础设施,而且因地制宜扶持培植各种产业作为帮助贫困户脱贫致富奔小康的重要措施。实践表明,推进稳定脱贫既要多方筹措资金,支持特色产业发展,同时要构建利益联结机制、激发贫困群体内生动力、建设公共服务配套设施。

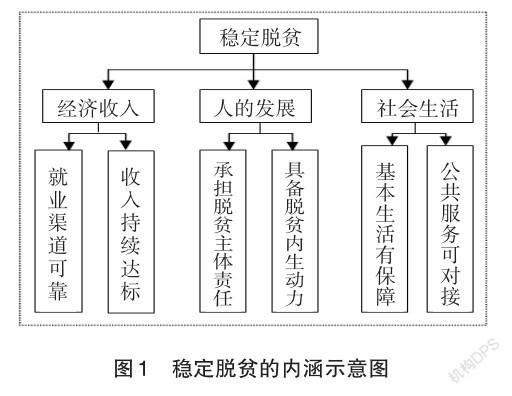

由以上论述可知,稳定脱贫从其内涵来讲,包括以下六个方面:其一,谋生渠道可靠——能够依托产业稳定就业;其二,经济收入达标——农户人均纯收入2300元(2010年不变价);其三,脱贫主体责任明确——摒弃“等靠要”思想;其四,具备脱贫内生动力——积极追求美好生活;其五,基本生活有保障——衣食住行能满足;其六,公共服务可对接——教育、医疗、交通等利益联结机制有政策。这六个方面又分属于经济收入(就业和收入)、人的发展(主体责任和内生动力)和社会生活(基本生活、公共服务)三个维度。

稳定脱贫是涵盖经济收入、社会生活和人的发展诸要素且能实现贫困人口持续性脱离贫困的稳定状态。剖析各要素在推进稳定脱贫中的作用并梳理其间关系能够为实施稳定脱贫理清逻辑思路。

(一)收入达标是衡量稳定脱贫的基础性指标

1.就业渠道可靠是获得经济收入的基本前提。首先,要有业可就。贫困人口在脱贫前多居住于交通不便的偏远山区,生态环境脆弱,产业结构单一,缺乏累积生存资本的产业载体是致贫因子之一。其次,要有适配性产业可就。贫困人口生活区域相对封闭,生存技能落后,缺少获得多样化生存技能的机会和渠道。因而在引进产业时要考虑和贫困人口以往的从业技能相匹配,便于贫困人口在引进的企业中稳定就业。其三,要有就业指导人员帮扶。即便从事与贫困群体之前熟悉的生产活动相似的产业活动,也因为工作模式、作业流程、规范性标准的调整,需要通过就业指导,帮助贫困农户逐渐由以往的家庭式生产转向团队协作性生产,由原来的自产自销转向规范化生产、开放式外销,进而和活跃繁荣的社会大市场有效衔接,为未来生活进入良性循环奠定基础。

2.收入持续达标是实现稳定脱贫的必要条件。首先,经济收入达标是维持贫困户家庭生活的经济基础。现代社会分工越来越细,人的基本生存离开市场交换基本不可能完成。比如,每日三餐需要的燃气、自来水以及食材都必须以货币来购买,还有维持精神生活的网络等费用以及必要的其他开支。显然,达到目前脱贫标准2300元这样的收入标准是生存生活必须迈上的台阶。其次,经济收入稳定达标有助于脱贫农户进行长期的生活规划。一般而言,经济收入稳定达标的脱贫农户,才有精力去设计自己未来的生活,才能在安排好必要的衣食住行之外,进一步考虑类似子女教育和个人发展这样一些斩断穷根的长远之计,进而稳步迈向新生活。

(二)人的发展是衡量稳定脱贫的关键性指标

1.承担脱贫主体责任是对人自身发展的角色定位。首先,贫困群体要摒弃“等靠要”思想。近些年各地扶贫实践中不时暴露出存在“等靠要”思想制约贫困户发展动力与活力,阻滞脱贫致富的不良现象。因为丧失脱贫志气、贪图扶贫资金,拒绝“脱贫摘帽”,导致增加返贫概率、增加政府经济负担、削弱社会力量参与扶贫的信心、阻碍全面建成小康社会的进程[10]。其次,要给贫困户成长预留空间。脱贫攻坚阶段,政府派出驻村干部承担贫困村发展中的资金引进、技术支持、贫困村发展规划和产业布局多种任务[11],高效推动脱贫进程。然而,这种外部力量的嵌入式帮扶在某种程度上取代了原有的村领导集体,容易压制村庄内生性,不利于乡村自主性的生长[12]。

2.具備脱贫内生动力是对人自身发展的目标要求。人是生产力中最活跃的要素。推进稳定脱贫应调动贫困群体自身的主观能动性。其一是主动向“能人”学习。这里的“能人”既包括懂技术的行业专家,也包括率先实现稳定脱贫者。尤其是要向后者请教学习,主动探寻脱贫经验。其二是主动适应工作。调研中遇到一则案例:G自治区T县政府曾经专门组织过300人到县城附近的工业园区工作,一个月后只剩下30人留在园区。政府派干部了解情况,老百姓说:“城里人太懒,我们是鸡叫就上山干活,今天我干一整天,明天我还要回去过丰收节”。因为作息时间的不适应,贫困群众和现代企业管理者发生冲突,直接导致就业失败。随后,县政府专门带领有就业意愿的贫困人员去对口援建地区考察学习,切身体验现代企业工作模式,才使局面得以扭转。其三是主动融入社区。这点在易地搬迁农户中形势最为严峻,突出表现为居住在新环境仍然秉持旧习惯。J县是G自治区的边境县,笔者在2018年4月调研时听到移民局领导讲述一些易地搬迁户迁入新居后的状况,包括在阳台饲养禽畜,在客厅劈柴,随意从高层向下丢东西等等诸如此类的生活情节。针对这些情况,县政府将其作为社会治理的重要内容专门进行培训,帮助搬迁农户尽快转变生活习惯。

(三)社会生活是衡量稳定脱贫的保障性指标

1.基本生活有保障。脱贫农户在解决最低生存需求后,保障子女教育和家庭医疗保险等需求成为必要考虑。

(1)保障子女接受教育斩断穷根。研究表明,农户受教育程度对其贫困状况存在显著影响[13],提高家庭成员受教育程度可以有效改善贫困家庭经济状况,从而有利于贫困地区的脱贫致富[14]。因而,倡导教育扶贫,重视顶层设计,构建和完善教育扶贫制度体系,建构精准化教育扶贫治理机制,构筑多元协同参与的教育扶贫格局[15]显得至关重要。令人欣慰的是,目前贫困地区教育扶贫已步入正轨。2016年3月,G自治区人民政府办公厅印发《脱贫攻坚教育帮扶实施方案》,推出八项措施提高贫困地区教育水平,为贫困农户斩断穷根提供了坚实的政策支持。

(2)基本医疗保障降低致贫风险。实践中,脱贫农户因为家庭成员生病导致返贫的情况时有发生。G自治区L县有一案例,龙某一家三口,父母年迈无力劳作,龙某常年在外打工谋生,在当地政府的帮扶下,2014年该户成为退出贫困户。其后不久,母亲龚某、父亲龙某患上慢性病,2017年7月该户返贫。随后该户在当地政府帮扶下,借助贫困农户医疗保障政策于2019年底再次脱贫,遗憾的是其父在2020年初病逝。相关研究也表明:贫困户更易受到健康冲击,对医疗服务的有效需求不足,医疗负担过重[16],健康保障是贫困循环和防止“因病致贫、因贫致病”现象的重要途径[17]。

2.公共服务可对接。贫困地区基本公共服务普遍供给不足,服务水平有待提高。

(1)加强基本公共服务建设有助于减低贫困。基本公共服务和具有针对性的社会服务能够帮助贫困人口打破内、外困境,拓展贫困人口可行能力,提升贫困人口福祉水平[18]。

G自治区T县是滇桂黔石漠化片区县、省级扶贫开发工作重点县和扶贫移民重点县,“十三五”期间,在三个易地扶贫搬迁安置点陆续修建完善住房、水、电、路等基础设施,配套建设幼儿园、学校、卫生院,同时设置“农事城办”政务服务中心,组织相关职能部门入驻办事窗口为搬迁群众办理各种业务。访谈中,安置点的搬迁农户非常感谢政府为安置点群众生活、工作提供的贴心服务,表示有这样的好条件,一定会尽心供养孩子读书,及时带老人看病,不辜负政府对自己的帮扶,要努力摆脱贫困,过上更好的日子。

(2)贫困地区基本公共服务规划建设应重视与周边项目统筹衔接。基本公共服务均等化是缩小城乡差距、地区差距和社会群体差距的重要举措。在贫困地区提供公共服务,需要着力改善贫困地区生产、生活、生态条件,创新基本公共服务提供机制和方式,使之更好惠及贫困人群[19]。既要重视硬件设施,更要配套软政策,从根本上改善搬迁群众生活条件,解除其后顾之忧。比如,在易地扶贫安置点引进企业,创建就业扶贫车间,为贫困群众提供便利的就业岗位,打造机动灵活的就业模式,满足年长搬迁劳动力和在家带小孩妇女就近就业,同时兼顾送小孩上下学的需求。再比如,出台相关政策支持移民农户优先购买安置区商业门面、市场摊位,助其实现稳定脱贫。

(四)稳定脱贫各维度间的关系

1.人的发展和经济收入的关系。一方面,脱贫农户自身的发展能够提升其经济收入水平。如前所述,从稳定脱贫的内涵来讲,人的发展意味着脱贫农户的主观能动性能够得到充分发挥,由此引发脱贫农户主动认识自己所面临的客观世界;同时又在科学认识的指导下积极能动地改造所处的客观世界。其中包括脱贫农户主动寻求提升自身能力的各种培训机会,用心钻研生产技术,最大限度获得与其劳动付出相匹配的经济报酬。另一方面,经济收入持续稳定达标能够推动脱贫农户关注自身的成长。按照马斯洛的需求层次理论,只有当最低层次的生存需求得到保障之后,人才会进一步追求自我实现。对于脱贫农户而言,也是如此。目前阶段,当脱贫农户持续稳定实现人均2300元(2010年不变价)的脱贫标准后,因为具备了一定的经济基础,才有可能推动其思考自身的进一步發展。

2.人的发展和社会生活的关系。其一,人的发展直接影响脱贫农户的各项社会生活。比如,农户在自我成长中体悟到知识、素养、信息诸要素的重要性,就会促使其做出供养子女受教育的决定,会养成关注形势、研究政策的生活习惯。2019年11月21日,笔者和“全国脱贫攻坚奋进奖”获得者莫文珍老支书交流时,莫支书讲到自己当年走出大山,看到浅丘村屯依靠经济作物致富的景象后,决定带领村民种植果树,因为不懂农药的浓度配比,结果勒紧裤腰带省钱买来的农药喷洒过后直接导致果树蔫死。时隔几十年提起当时的惨状,老支书仍然唏嘘不已。莫支书就是从那时开始决定要筹资办校让村民的孩子有学上。其二,脱贫农户的社会生活状态反过来会不断调整自身的精神状态和最初的发展定位。十八洞村是武陵山区腹地一个苗族聚居村,因村里有18个天然溶洞而得名。这里虽然山奇水秀,景色宜人,但因为交通闭塞,处于集中连片特困地区,群众生活长期徘徊在贫困线以下。2013年,全村有225户939人,人均可支配收入只有1668元,贫困发生率高达57%[20]。同年11月3日,习近平总书记深入武陵山腹地湘西苗族地区的十八洞村进行调研,提出“精准扶贫”理念,要求探索“可复制、可推广”的脱贫经验。此后,该村在帮扶干部和村民的共同努力下,精准扶贫工作蓬勃开展。2016年3月,习近平总书记参加湖南代表团审议,座谈交流中,湘西土家族苗族自治州州长郭建群着重介绍“精准扶贫”的进展情况,提到十八洞村的扶贫成果时,他向总书记汇报说,村容村貌发生了变化,十八洞村成为湖南省文明村和旅游定点村,村民笑容多了、求发展愿望强了,连大龄男青年解决“脱单”问题也容易了,村里以前外出打工的年轻人也回村开起了农家乐和民宿[21]。

3.经济收入和社会生活的关系。一般而言,脱贫农户的经济收入水平决定其社会生活的追求层次。具备理性思考能力的普通人的生活层次是和其经济收入水平相匹配的。处于贫困状态时也许一日能够饱食三餐就是美好生活。实现稳定脱贫满足生存型消费需求后,农户就会对其未来的社会生活有更高的期许。反过来,祥和美好的生活水平又会激励脱贫农户努力获取持续稳定的经济收入以维持现状。人们总是期望得到舒适安逸的生活状态,一旦习惯了这种生活状态,就会极力地维持其长久存在。在这样的心理动机驱使下,努力工作赚取劳动报酬就成为最为可靠的行为选择。由此也会将农户的工作和生活引向一种可持续的良性循环。其中既有奋斗的艰辛,也有收获的喜悦,更有生活不断稳步提高的自豪感和成就感。

2020年是脱贫攻坚收官之年,按照现行标准完成脱贫任务,并不是这项工作的结束,相反要针对贫困治理中出现的新变化,理清工作思路,推动减贫战略和工作体系平稳转型。

(一)稳定脱贫与乡村振兴战略衔接,建立长短结合、标本兼治的体制机制。前文述及,稳定脱贫从其内涵来讲,就是要激发贫困户的内生动力,实现稳定就业,帮助其有尊严地获取经济收入。同时依托国家公共服务供给体系,消除疾病、灾害和目光短浅等致贫因子。从基本内涵来讲,稳定脱贫的本质要求与党的十九大提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求相契合。倘若两者能够建立有效的工作衔接机制,定能起到事半功倍的良好效果。

(二)稳定脱贫与全面建成小康社会目标衔接,由消除绝对贫困转向治理相对贫困。中国贫困人口的标准最初是1986年由中国政府有关部门在对6.7万户农村居民家庭消费支出调查的基础上计算得出的,即1985年农村人均纯收入206元的标准[22]。随着扶贫开发政策的实施,贫困人口的生产生活条件得到改善。国家根据经济社会发展水平的提高和物价指数的变化,将全国农村扶贫标准从2000年的865元人民币逐步提高到2010年的1274元人民币[23]。在2011年中央扶贫工作会议上,党中央强调要顺应经济社会发展和扶贫开发的阶段性变化,决定将农民人均纯收入2300元(2010年不变价)作为新的国家扶贫标准[24]。农村贫困标准是消灭绝对贫困的指标,这一指标随着经济社会发展不断调整。也就是说,完成全面建成小康社会目标以后,绝对贫困现象虽然消失,但相对贫困现象仍会存在。因而,今后稳定脱贫的工作侧重点会转向针对相对贫困的有效治理。

(三)稳定脱贫与国家区域发展总体战略衔接,深化区域合作。党的十九大报告明确指出,新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。其中的“人民”包括贫困农民,“不平衡不充分的發展”包括东、中、西部发展的不平衡和贫困地区发展不充分。那么,从长远看,推进稳定脱贫需要深化东西部扶贫协作,立足国家区域发展总体战略,推进东部产业向西部梯度转移,实现产业互补、人员互动、技术互学、观念互通、作风互鉴,共同发展。比如,发挥长三角、珠三角、粤港澳等发达区域的辐射带动作用,以先进带后进,实现先进理念、高端人才和生态环境之间的优势互补,促进贫困地区经济社会总体向好发展,为推进稳定脱贫提供更好的社会环境。

稳定脱贫是党和人民对脱贫攻坚战略目标完成情况提出的高质量要求。衡量稳定脱贫既要关注经济收入指标,还要考虑农户脱贫以后的社会适应性,包括有尊严地生产、生活,更要激发和培育脱贫农户奋发图强、自强不息的奋斗精神。稳定脱贫从其内涵的三个维度来讲,是相辅相成的互动关系,从经济视角切入分析,收入提高,具备推动农户个人发展的经济支撑,进而推动其社会生活持续向好。同时,收入水平决定农户的社会生活状态,进而调整农户的自身定位,包括个人的目标定位、职业追求以及对子女的教育规划和对老人的养老方式等等诸多方面。稳定脱贫是一项长期性、持续性的工程,在推进路径上应该和国家各项重大战略相衔接。构建稳定脱贫和国家各项重大战略的衔接机制,需要进行国家宏观层面的深入调研和科学决策。

[1]习近平.在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的讲话[DB/OL].http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/ 2020-03/06/c_1125674682.htm.

[2]脱贫攻坚关键之年,习近平作了哪些重要部署[DB/OL].http://www.xinhuanet.com/politics/xxjxs/ 2019-10/17/c_1125114961.htm.

[3]习近平在河南考察时强调坚定信心埋头苦干奋勇争先谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章[N].人民日报,2019-09-19(1).

[4]王小林.建立贫困退出机制,确保贫困人口稳定脱贫[J].中国财政,2016(12):6-9.

[5]廖海亚.建立健全稳定脱贫长效机制[N].人民日报,2019-02-14(9).

[6]齐义军,巩蓉蓉.内蒙古少数民族聚居区稳定脱贫长效机制研究[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2019(1):108-119.

[7]贺琳凯,赵珺铃.建立稳定脱贫长效机制,有效对接乡村振兴战略[N].中国民族报,2020-01-07(6).

[8]何雄浪,魏月姣.健全稳定脱贫长效机制,巩固民族地区脱贫成果[N].中国民族报,2020-01-21(6).

[9]江泽林.精准方略下的稳定脱贫[J].中国农村经济,2018(11):17-31.

[10]王建宇.精准扶贫中部门贫困户“等靠要”问题研究[D].吉林:吉林大学,2019.

[11]王晓毅.精准扶贫与驻村帮扶[J].国家行政学院学报,2016(3):56-62.

[12]袁立超,王三秀.嵌入型乡村扶贫模式:形成、理解与反思——以闽东南C村“干部驻村”实践为例[J].求实,2017(6):76-86.

[13]蒋选,韩林芝.教育与消除贫困:研究动态与中国农村的实证研究[J].中央财经大学学报,2009(3):66-70.

[14]王金营,魏慧静.农村贫困地区家庭成员受教育程度、外出状况与家庭经济发展——基于河北省燕山—太行山、黑龙港流域的调查[J].人口学刊,2015(5):42-51.

[15]代蕊华,于璇.教育精准扶贫:困境与治理路径[J].教育发展研究,2017(7):9-15+30.

[16]洪秋妹,常向阳.我国农村居民疾病与贫困的相互作用分析[J].农业经济问题,2010(4):85-94+112.

[17]左停,徐小言.农村“贫困—疾病”恶性循环与精准扶贫中链式健康保障体系建设[J].西南民族大学学报(人文社科版),2017(1):1-8.

[18]左停,徐加玉,李卓.摆脱贫困之“困”:深度贫困地区基本公共服务减贫路径[J].南京农业大学学报(社会科学版),2018(2):35-44+158.

[19]苏明,刘军民,贾晓俊.中国基本公共服务均等化与减贫的理论和政策研究[J].财政研究,2011(8):15-25.

[20]湖南十八洞村:精准扶贫结出“幸福果”[DB/OL].http://www.xinhuanet.com/mrdx/2019-09/16/ c_138395716.htm.

[21]习近平参加湖南代表团审议[DB/OL]. http://www.china.com.cn/lianghui/news/2016-03/12/ content_38003791_2.htm.

[22]中国的农村扶贫开发[DB/OL].http://cn. chinagate.cn/news/2001-10/15/content_2300588.htm.

[23]《中国农村扶贫开发的新进展》白皮书(全文)[DB / OL]. http://f. china. com. cn / 2011 - 11 / 16 / content_23933784_2.htm.

[24]中央扶贫开发工作会议在北京召开[N].光明日报,2011-11-30(1).

责任编辑陆昱