湖南省平江县桥上矿区矿床成因及找矿标志分析

刘 俊

(湖南省地质矿产勘查开发局402队、湖南省勘测设计院,湖南 长沙 410000)

矿区位于湘东北扬子准地台南缘,江南地轴中部连云山穹断带北西缘。其顺着扬子准地台南端和滇东北、川南、赣东北成矿带连接,构成跨越地区与省份的富含铜、金等金属的大型成矿带。

1 区域地质背景

区内地层出露主要为中元古界冷家溪群第四岩组及新生界第四系。冷家溪群出露广泛,大概在矿区总面积中占到百分之九十,新生界第四系占10%。本区地处湘东北,位居扬子准地台南缘,江南地轴中部,处在华南板块与扬子板块的接触带位置。

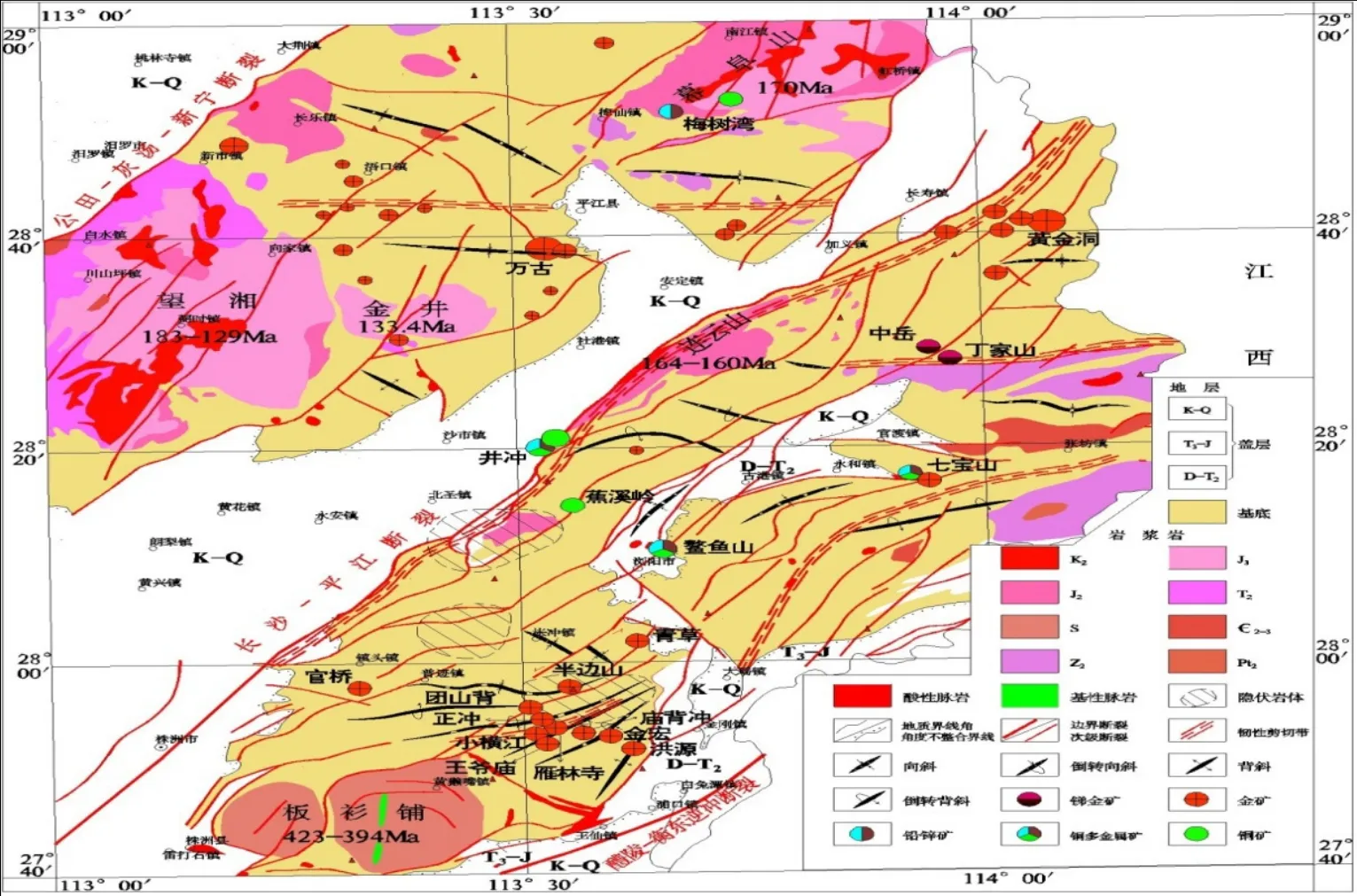

矿区中结构繁杂,是通过很多次的构造运动形成的,由于不同构造形迹间的交织、复合牵制和干扰,造成现今错综复杂的构造面貌(图1)。据区域内构造形迹的空间展布规律及组合特征,可分为北东向和北西(西)向两组构造。其中北东向的长(沙)-平(江)断裂为区域内主干断裂,该断裂控制着区域内的隆起与凹陷,其两侧发育一系列低次序的北东向深大断裂,如泥湾断裂、坑上断裂等,这组断裂在矿区形成期间发挥导岩导矿功能,构造形迹上以压(扭)性断裂为主,构造线总体走向呈北东20~50°。长平断裂两侧冷家溪群中发育的北西(西)向近顺层的韧脆性剪切破碎带则控制了本区主要金矿床的产出,是主要的控矿、赋矿构造。

2 矿区地质特征

2.1 地层

区内地层出露主要为冷家溪群第四岩组,山沟低洼处有分布少量第四系冲积、残坡积物等。岩性主要为青灰、灰绿、浅灰色板岩、粉砂质板岩、变质粉砂岩、绢云母板岩、条带状板岩等,以各种变质砂岩、变质粉砂岩为标志,把该岩性段分成五个亚段,但矿区内第一亚段未见出露(见图2)。

图1 区域地质图

图2 矿区地质平面图

2.2 构造

区内断裂较为发育,有两组断裂,其一是北东向,其二是北西西向,北东向深大断裂体现出活动比较频繁的特点,其在矿区形成期间发挥的是导矿功能,为含矿热液提供渠道,同时对后续矿体有一定的改造功能。北西西向断裂是该区重要的容矿构造,含矿热液在这里堆集,构成矿体,现分述如下:

2.2.1 北西西向断裂

这组断裂在矿区中发育状况良好,是在南北向挤压应力影响下所构成的1组近东西或北西西向的压-扭性断层,走向250°~310°,总体倾向北东,倾角30°~78°不等,长50m~3000m。是矿区内主要的含金矿脉带,该断裂构造形成在雪峰-加里东期,存在继承性活动,活动时间长,到燕山晚期依旧有一定活动。

2.2.2 北东向断裂

该组断裂为泥湾断裂,属区域性大断裂,地表断续出露约50km,由黄金洞矿区延入本矿区,在本区中延伸长约440m,但地表未见出露,该断裂走向40°左右,倾向北西,倾角36°~65°,属于平移逆断层。该断裂是含矿热液的主要通道。

2.3 岩浆岩

区内仅有少量的石英脉出露,并未发现有岩浆岩侵入痕迹。

3 矿脉(体)地质特征

3.1 矿脉地质特征

区内共发现含金矿脉带7条,编号为V101、V3、V6、V 4-1、V4-2、V13、V14,均受北西西向断裂破碎带控制,走向北西西或近东西,倾向北(北)东或南西,倾角30°~72°,矿脉长150m~3000m,厚度0.17m~13.38m,主要赋存于冷家溪群第四岩组中厚层状粉砂质板岩(Ptln4)中,其中矿脉V101、V3为本区的主要矿脉。

3.2 矿体特征

区内共发现7条含金矿脉带,共圈出11个矿体,其中V 101-1和V3-1为区内的主矿体,其它的规模均较小,主要矿体特征具体如下:

3.2.1 V101-1号矿体

该矿体走向北西西,倾向北北东,倾角47°~78°,矿体由含金蚀变破碎板岩、构造角砾岩及石英脉组成,矿体品位与厚度变化较为稳定,单工程金品位1.08g/t~9.54g/t,平均品位3.49g/t,矿体厚度为0.59m~3.69m,平均厚度为1.48m。

3.2.2 V3-1号矿体

该矿体走向北西西,倾向北北东,倾角59°~78°,由含金蚀变破碎板岩、构造角砾岩及石英脉组成,矿体品位与厚度变化较为稳定,单工程金品位1.47g/t~8.07g/t,平均品位3.00g/t,矿体厚度为0.62m~2.52m,平均厚度为1.36m。

3.3 矿石特征

3.3.1 矿石结构、构造

区内矿石结构主要有粒状变晶结构、交代残余结构、碎裂结构、角砾结构和显微鳞片变晶结构等。

区内矿石构造主要为块状构造、角砾状构造、星点浸染状构造与板状或条带状构造,局部具蜂窝状构造、网脉状构造及晶洞构造等。

3.3.2 矿石的物质组分及其特征

(1)矿石的化学成分:矿石化学成分主要为:SiO2、Al2O3、、TiO2、FeO、K2O、Na2O、MgO、P2O5、H2O 及 Au、As、S、Cu、Pb、Zn、Sb、WO3、Ag等。

(2)矿石的矿物成分:矿石的矿物成分较为简单,主要由脉石矿物和少量的贵金属矿物及硫化物等组成。脉石矿物以石英为主(约占50%),次为绢云母、白云石、方解石、绿泥石,斜长石,白云母等。金属矿物主要是硫化矿物如毒砂、黄铁矿,其次为黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、白钨矿、菱铁矿、辉锑矿,少见斑铜矿、辉铜矿、蓝辉铜矿等。贵金属矿物主要为自然金,副矿物有褐铁矿、高岭土、孔雀石等。

3.3 矿石类型

矿石类型按矿物组构划分主要有含金蚀变破碎板岩、含金石英脉、含金构造角砾岩和含金蚀变板岩等。

4 矿床成因及找矿标志

4.1 矿床成因及其控矿因素

矿区中矿脉大多处于冷家溪群第四岩组处的浅变质岩系内,矿体呈现为透镜状、似层状,存在于近北西西向、东西向含矿蚀变破碎带内,在很大程度上受构造影响。

冷家溪群地层是区内的矿源层,并且十分厚,是矿区结构的基底,由于历经了很多次构造运动,让其所含有的Sb、Au等元素活动、集聚。矿石蚀变大多是白云石化、绿泥石化、绢云母化、毒砂化、黄铁矿化,和赋矿岩石蚀变近似,也体现了金矿化“与所在区域地质相结合”的特点。为此,认为成矿金质源自于冷家溪群。

根据矿化特征、矿物组合及石英脉穿插之间的关系,可以看出金成矿作用具有多期性,且热液叠加特征明显,本矿床成矿大致可分为四期成矿作用,但金的成矿主要富集在第二、第三期,富集成矿期如下:

(1)第一期:从石英→电气石→磁黄铁矿→黄铁矿→白云石→白云母→绢云母→方解石→绿泥石演化,偶在破碎断裂带中分布,自形粒状、花岗锒嵌结构,块状构造,周边围岩具硅化,形成的金矿化(体)品位均小于<1g/t。

(2)第二期:从石英→毒砂(金)→白钨矿→磁铁矿→黄铁矿(金)→白云母→方解石→绢云母演化,分布在破碎断裂带中,不等粒它形粒状结构,细脉状、块状、角砾状构造,周边围岩具硅化、黄铁毒砂矿化、绢云母化,形成的金矿化(体)品位在4-5g/t之间。

(3)第三期:从石英→毒砂(金)→黄铁矿(金)→黄铜矿(金)→闪锌矿(金)→方铅矿(金)→车轮矿(金)→绿泥石→辉钼矿→白云石→方解石→绢云母演化,大都发育在破碎断裂带中偏上部,交代残余、鳞片变晶结构,条带状、网脉状构造,周边围岩硅化、黄铁毒砂矿化、绢云母化、白云母化,形成的金矿化(体)品位在5-10g/t之间。

(4)第四期:从石英→黄铁矿→白云石,分布在离破碎带较远地段裂隙中,自形粒状、齿状锒嵌结构,呈块状,围岩岩性具硅化、白云母化、绿泥石化,形成的金矿化(体)品位均小于0.5g/t。

综合分析,该矿区金矿成矿过程大致经历了沉积成岩→区域变质→构造热液作用三大阶段,其中沉积成岩是成矿的重要前提,区域变质是促使矿质活化、迁移、富集成矿的先决条件,而构造热液作用则是矿床遭受改造、叠加、富集的最终结果。故本矿床的成因类型为中(低)温热液金矿床。

4.2 找矿标志

通过对桥上矿区金成矿理论成果资料收集及对矿区中各矿体地表与中深部矿体实地调查综合分析,总结出主要以下几点找矿标志:

(1)冷家溪群地层与本区金矿密切相关,出露岩性主要以绢云母板岩、板岩及粉砂质板岩为主,偶见有条带状板岩及变质杂砂岩出露。

(2)区内近东西向、北西西向构造破碎带较为发育,与地层产状基本一致,且具有多期次构造变形特征。

(3)围岩与构造破碎带接触面存在较明显的分界面,该面具有泥化作用。

(4)矿区矿体严重受构造控制,且主要为北北西或近东西向断裂,倾向北(北)东,中等倾角,沿走向和倾向呈舒缓波状变化。

(5)断层破碎带地表显褐红色,具较强褐铁矿化(新鲜岩石为黄铁矿化和毒砂化)及一定的硅化作用,平行主断裂面有石英脉发育,沿节理、裂隙面具石英细脉充填。