武夷山、南岭成矿带(赣南地区)钨锡多金属成矿规律与成矿模式

杨璐颖,杨心优

(江西省核工业地质局二六四大队,江西 赣州 341000)

1 区域地质背景

赣南地区位于欧亚大陆板块与滨西太平洋板块消减带的内侧华夏板块中,横跨武夷、赣州—郴州两块体的交接带部位,成矿地质条件优越,见图1。

图1 赣南大地构造位置图

中生代至今,受大地板块地质作用时断时续,造成武夷北东向、罗霄北北东向隆起带及兴国至石城,三南至寻乌等张性断裂的东西向岩浆—构造—成矿带。

本区以河源—邵武(寻乌—石城段)断裂和大余—南城断裂为构造边界划分为武夷山(西坡)隆起带、于山凹陷带(武夷山、南岭结合带)、及诸广山(南岭东段)带。

1.1 地层

本区缺失志留系,其它各时代地层均有分布。主要有上元古界震旦系,下古生界寒武系、奥陶系,上古生界泥盆系、石炭系、二迭系,中生界三叠系、侏罗系、白垩系,新生界第三系以及第四系,简述如下。

1.1.1 震旦系(Z)

主要分布在武夷山西侧一带(即全南、于都、会昌、兴国、信丰、石城等地)。岩性为一套巨厚的复理石或类复理石火山质泥砂、砾岩建造为特征。依据构造旋回、沉积特点、含矿情况等,划分为上、下两统:下统(Z1)为上施组()、下坊组();上统(Z2)为老虎塘组(Z2l)。总厚度3444m ~ 6900m,平均5177m。与上覆地层呈连续沉积关系。

1.1.2 寒武系(Є)

分布较广泛,在信丰、龙南、全南、定南、寻乌、会昌、兴国、瑞金、崇义、大余、上犹等地均有出露。为较典型的次深海浊流沉积岩类,为泥沙、碎屑及火山碎屑组成的类复理石含石煤构造。岩性主要为凝灰质泥沙岩类,夹不稳定灰岩、硅质岩及石煤层。

1.1.3 奥陶系(O)

主要分布在崇义、大余、全南一带。为一套类复理石沉积建造,部分为灰岩夹有灰黑色硅质层。依据岩性与古生物等划分为下、中、上统:下统茅坪组(O1m)、七溪岭组(O1q),中统古亭组(O2g)、韩江组(O2h),上统石口组(O3s)、蒲陇组(O3p)。

1.1.4 泥盆系(D)

全区分布广泛,但下统缺失。在崇义~龙南一带,具海陆交互相沉积特征,中统划分为陡水组(D2d)、罗段组(D2l,上统划分为佘田桥组(D3s)、锡矿山组(D3x)等。

1.1.5 石炭系(C)

主要分布在全南~宁都一带,呈北东向展布。大致可划分为信丰~龙南煤田(信丰、龙南、全南),于都~宁都煤田(于都、宁都、兴国、瑞金)。

信丰~龙南煤田:在龙南~全南一带,以海相为主夹海陆交互相的灰岩、碎屑岩含煤构造。

于都~宁都煤田:在章贡区及赣县小坌以北的广大地区。以陆相为主夹海相层的碳酸盐建造及碎屑岩含煤建造。

1.1.6 二叠系(P)

二叠系地层在全区较为发育,主要分布在于都、赣县、信丰、龙南、崇义等地,为一套以陆相为主夹海相层的含煤构造。划分为上、下两统,下统可划分为栖霞组(P1q)、茅口组(P1m),上统划分为龙潭组(P2l)、长兴(P2c)/大隆组(P2d)。其中龙潭组(P2l)为赣南的主要含煤地层之一。

1.1.7 三叠系(T)

主要分布在于都、龙南、赣县、瑞金、崇义等地。因受印支运动和燕山运动影响,区内仅保留了下统大冶组和上统安源组。

1.1.8 侏罗系(J)

主要分布在于都、赣县、信丰、安远、会昌、寻乌、龙南等地。

下统林山组(J1l):为一套河床相巨厚杂色碎屑岩系,偶夹煤线或薄煤层,无工业价值。

中统罗坳组(J2l):为巨厚层状含钙质凝灰质杂色碎屑岩系。厚度为560m。

上统鸡笼嶂组(J3j):主要为一套火山碎屑岩沉积建造,在火山凝灰岩中夹中厚层状含铁矿层。

1.2 构造

赣州南部地区构造较为复杂,大断裂切割成地块,构成规模较大的北北东向、东西向褶皱带与断陷带呈不规则网状分布。本区主要以北北东向、东西向构造为主,叠加北东向、北西向构造的总体布局。

南北与北西方向较为发育、其次为东西向,北北东向等多期次活动较为明显,赣南地区主要以北北东向、东西向构造为主,主要为一系列深大断裂和被切割地块构呈东西向、北北东向隆褶带与断陷带呈不规则网格状展布,构造互相穿插较为不规则,控制区内燕山期花岗岩体,控制钨矿、锡矿等有色金属与非金属内生矿床的形成与分布。

东西向构造带:为南岭构造带一小部分,由扭性—压扭性断裂形成。赣南地区由南至北可分为崇义—会昌、三南—寻乌二个构造带,亦是区内重要控矿构造带

1.3 岩浆岩

赣南出露各类岩浆岩体530个,分布面积达1.4万平方公里,包括加里东、海西、印支、燕山、喜山期各期次侵入岩体。其中最主要的是燕山期,其次是加里东期,再次为海西期、印支期,喜山期最少。

加里东期主要侵入于寒武系、震旦系中,被泥盆系覆盖。主要呈岩基状或大岩株状,晚期岩体规模小者呈岩瘤状。岩性主要为花岗闪长岩—二长花岗岩,属中偏酸性。

海西期多呈岩株和岩瘤状。主要有漂塘、罗家屋石英闪长岩、大富足花岗岩、哨坑玄武岩等。

印支期主要发育于安远、寻乌、三南一带。早期多为基性岩,呈岩株、岩墙产出,晚期为规模较大的中酸性岩。

燕山期是本区活动最鼎盛时期,占全区岩体总数的68%,具多期、多阶段、多次成岩活动的特点,主要呈岩基、岩株状产出,岩性以中酸性侵入岩为主。

岩体富含W、Sn、Bi、Mo等成矿元素,与钨、锡、金、银等多金属,萤石矿、瓷石矿、高岭土等非金属矿,稀土等成矿关系密切。

2 钨锡多金属成矿规律与成矿模式

2.1 钨锡多金属成矿规律

赣南地区是石英脉型黑钨矿床与白钨矿床产出的地区,俗称“世界钨都”,主要分布于在崇义、大余、于都、会昌、安远、寻乌等钨多金属矿远景区,矿种包括钨、铅、铜、锡、锌、铌、钽等贵金属于非金属。已先后探明有崇义、大吉山、盘古山、西华山等大型钨矿床。截止今日已探明的资源量钨、锡矿约150万t。主要为与燕山期岩浆岩关系密切的热液矿床,其成矿规律如下:

地层对控矿特征影响。

成矿区域各时代地层为钨、锡等有色金属矿提供了成矿物质。其中各个时期的花岗岩提供了成矿物质来源,亦是钨锡多金属与萤石、瓷石等非金属矿床的主要赋矿部位。矿体围岩的化学成分的不同以及温度压力的不一致往往决定了矿化类型及矿石种类与矿石品位的不一致,直接影响矿石的利用价值。如江西南部大部分钨、锡、金、银等矿床以黑钨矿床类型为主。其中,矽卡岩型矿床中亦产出白钨矿,这与区内围岩钙质含量多少有关联。

2.2 钨锡矿床成矿模式

赣南地区钨矿床“多位一体”成矿模式,是循着构造—岩浆—成矿模式的研究思路,是以当地花岗岩为中心,由于围岩、构造、以及物理化学条件的不一致,不同温度压力所,导致矿体形成在不同部位、不同类型而具有一定立体空间钨锡矿床成矿体系。利用这一成矿特性在今后地质找矿研究能够更好把握钨锡矿床组合规律,由已知到未知,由浅及深,指导地质找矿,缩小找矿把区。

2.2.1 赣南地区构造—花岗岩—多类型钨矿床组合成矿特征

燕山期花岗岩,为赣南钨矿床成矿母岩,既是成矿热液体也是成矿导矿熔矿体,具有岩基、岩体、岩墙提供矿、聚矿的特性。

2.2.2 赣南地区脉状钨矿床空间立体分布情况

(1)矿床分布的等间距。20世纪80年代,江西省有色地勘局、江西省地矿局有关单位共同研究探讨,关于运用地质力学理论与实践进行了研究与合作,近期经江西省有色地质二队与赣南地质调查大队进行了继续沟通与合作,取得了较好的成绩。

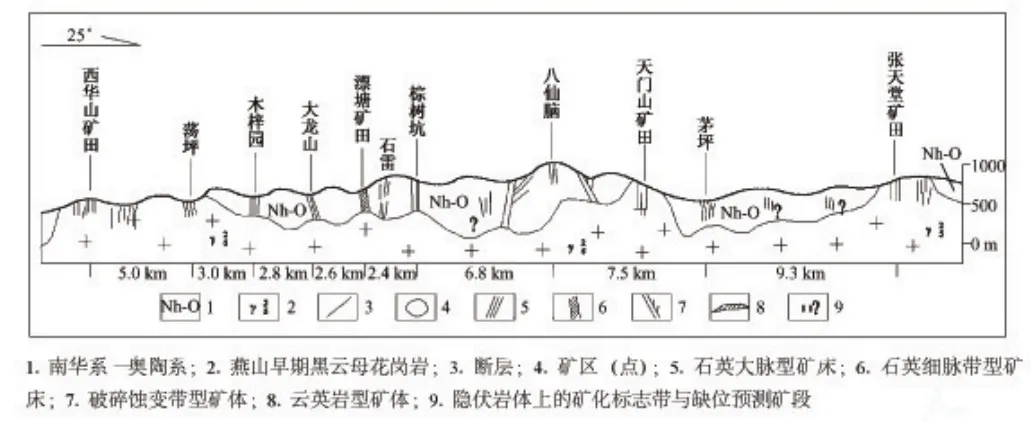

例如:西华山钨多金属成矿带,自南而北拥有西华山、张天堂等钨矿田,它们以15km间距分布(见图2)。

图2 西华山岩浆岩带控矿示意图

(2)钨矿床的等深性。西华山—张天堂钨矿带定位标高,海拔标高在400m~1000m之间,赋矿垂直深度呈现大致间距相似。这个特征规律应该与成矿时候的温度、压力优一定的密切关联。

2.2.3 脉状钨矿床垂向分带模式系列

为了更好的研究赣南地区深部钨锡矿深部赋矿情况及品位变化的差异性,赣南地区地勘单位进行了一系列的研究与探讨工作,通过多年的实践与理论相结合,摸索出一套适合赣南区域的成矿模式。

赣南地区石英脉型钨矿床“五层楼+地下室”成矿模式。

“五层楼”模式被扩展为“五层楼+地下室”模式。见图3。

图3 赣南钨矿“五层楼+地下室”成矿模式示意图