宁南黄土区典型林地土壤抗冲性及相关物理性质

王月玲, 许 浩, 马 璠, 万海霞, 董立国, 韩新生, 蔡进军

(1.宁夏农林科学院荒漠化治理研究所, 宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室, 银川 750002;2.宁夏农林科学院 农业资源与环境研究所, 银川 750002)

黄土区地形破碎,土壤抗蚀性差,植被覆盖率低,是中国水土流失严重的地区之一,也是国家退耕还林生态修复的重点区域之一。近年来国家通过大面积的退耕还林还草、自然撂荒等生态修复工程,使该区域的生态环境得到了明显的改善[1-4]。

土壤抗冲性是指土壤抵抗外力机械破坏作用的能力,是土壤抗侵蚀性能的重要方面[5]。造成黄土区土壤侵蚀剧烈的主要原因就是土壤抗冲性弱,从而使得土壤冲刷过程强烈。抗冲性受土壤理化性质、土地利用类型、地形和气候等多种因素影响。目前,我国学者已从多角度对黄土高原土壤抗冲性进行了大量的研究,李勇等[6]对植物根系与土壤抗冲性关系进行了研究,得出植物根系增强了土壤的抗冲力,提高了土壤抗冲性;张艺等[7]对典型流域不同土地利用类型的土壤抗冲性进行了研究,得出土壤抗冲性大小依次为:刺槐林>草地>梯田>果园>坡耕地;查小春等[8]对开垦地土壤抗冲性的时间变化进行了研究,得出林地具有很强的抗冲性能,一旦被开垦后,随侵蚀年限的增长,土壤的抗冲性呈现减弱趋势;张建军等[9]研究了流量、糙率对不同植被条件土壤抗冲性的影响,得出土壤抗冲性随流量的增大而减弱,糙率与土壤抗冲性呈现正相关;周佩华等[10]研究了土壤抗冲性的试验方法和评价指标;王丹丹等[11]研究了坡度、枯落物、生物多样性对刺槐×侧柏混交退耕林地的土壤抗冲性,得出退耕林地的土壤抗冲性与坡度、枯落物及生物多样性呈现显著相关。但是,关于宁南黄土区典型林分土壤的抗冲性以及植被、土壤和气候等影响因素的关系方面涉及不多,特别是林地土壤抗冲性与土壤水文物理关系的研究未见报道。宁南黄土区退耕还林近20 a来,生态环境得到了明显的改善。在林地恢复过程中,以山杏、山桃、沙棘、山杏柠条混交为主要组成树种的人工林水文特性及抗侵蚀能力怎样?成为目前亟待解决的科学问题。为此,本研究以宁南黄土区4种典型林分山杏林、山桃林、山杏×柠条混交林、山杏×沙棘混交林为研究对象,比较不同林分改善土壤水文物理性质以及土壤抗冲性强弱,并分析土壤抗冲性及相关物理性质的相关性,以期为该区域退耕还林工程建设的生态功能评价及树种配置提供科学的理论依据和技术支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于彭阳县东北13 km处的白阳镇中庄村,坐标为106°41′—106°45′E,35°51′—35°55′N,地貌类型属于黄土高原腹部梁峁丘陵地,平均海拔为1 600~1 700 m,年平均气温7.6℃,年平均降水量420~500 mm,降水量集中且年内分配不均,主要集中在7,8,93个月,而且降水的年际变差系数较大,雨量集中月份常以暴雨形式出现,易发局地暴雨洪水。≥10℃的积温为2 200~2 750℃,境内年蒸发量较大,干燥度(≥0℃的蒸发量)为1.21~1.99,无霜期140~160 d。研究区土壤类型以普通黑垆土为典型土壤,土壤母质为黄土及黄土状物,pH值在8.0~8.5,土层深厚,土质疏松。植被类型以草原植被为基础,生长有长芒草(StipabungeanaTrin.)、百里香(ThymusquinquecostatusCelak.)、西山委陵菜(PotentillasischanensisBge.ex Lehm.)、二裂委陵菜(PotentillabifurcaL.)、阿尔泰狗哇花(HeteropappusaltaicusNovopokr.)、达乌里胡枝子(LespedezadavuricaLaxm. Schindl.)等草本植物。其次还有中生和早中生的落叶阔叶灌丛、落叶阔叶林、草甸。人工植被以山杏(PrunussibiricaL.)、山桃(PrunusdavidianaFranch.)、沙棘(HippophaerhamnoidesLinn.)、柠条(CaraganakorshinskiiKom.)等为主。

1.2 研究方法

1.2.1 样地的选择 本研究试验地选择宁南黄土区人工林立地条件基本一致的17 a生的山杏纯林、山桃纯林、山杏×沙棘混交林、山杏×柠条混交林4种典型林型为研究对象,样地的基本情况见表1。

表1 样地基本概况

1.2.2 土壤样品的采集 于2019年5月在各人工林地样地内随机挖取2个深30 cm的剖面,按从上到下斜对角线方式用100 cm3,200 cm3的环刀分别采取0—10 cm,10—20 cm,20—30 cm的原状土样,每层取3个重复,共6个重复,带回实验室进行待测。

1.2.3 土壤容重、总孔隙度和持水量等指标的测定 土壤容重、总孔隙度、土壤持水量等指标采用100 cm3环刀—浸泡法[12]进行测定。

1.2.4 土壤抗冲性测定 土壤抗冲性采用原状土冲刷法进行测定,以蒋定生采用的水槽冲刷法为基础,使用200 cm3的环刀进行取样。200 cm3的环刀原状土取回后,先自然风干。在试验前一天,先将样品浸泡6 h,然后取出静置24 h开始冲刷试验。本试验冲刷槽坡度为20°,槽宽度为8 cm,设计单宽流量4 000 L/(h·m),单次耗水量仅为16 L[13],冲刷时间3 min。泥沙取样用一个20 L容积的大塑料通接收。

1.2.5 数据处理方法 采用Excel 2016进行数据处理,用DPS 16.05和SPSS 19.0统计分析软件进行单因素方差分析和相关分析,不同参数多重比较采用LSD法。

2 结果与分析

2.1 不同人工林地土壤容重、孔隙度的差异

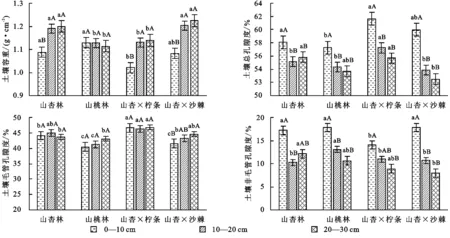

土壤容重和孔隙度代表土壤的松紧程度及孔隙状况,是土壤物理性质的重要指标。由图1可以看出:在0—30 cm土层,不同林地土壤容重在1.02~1.23 g/cm3变化,不同林地同一土层间土壤容重差异显著(p<0.05)。表土层0—10 cm土壤容重的排序为:山桃林(1.13 g/cm3)>山杏林(1.09 g/cm3)>山杏×沙棘林(1.08 g/cm3)>山杏×柠条林(1.02 g/cm3),下层10—30 cm土壤容重的排序为:山杏×沙棘林(1.21 g/cm3)>山杏林(1.20 g/cm3)>山杏×柠条林(1.14 g/cm3)>山桃林(1.12 g/cm3),可以看出混交林对表层土壤容重的改善明显优于纯林,尤其是山杏柠条混交林,下层10—30 cm的土壤容重也明显低于山杏纯林。在垂直剖面上,各林地表层0—10 cm土壤容重明显小于10—30 cm土层,10—20 cm和20—30 cm土层土壤容重同一林地差异均不显著(p<0.01)。0—30 cm土层除了山桃林外,土壤容重随着土层深度的增加总体呈现递增的趋势。

注:图中小写字母表明不同林地同一土层差异显著性(p<0.05),大写字母表明同一林地不同土层差异显著性(p<0.01),图中使用的误差为标准差,下同。图1 不同林地土壤容重和孔隙度的变化

在0—30 cm土层,不同林地土壤总孔隙度在52.51%~61.63%变化,土壤毛管孔隙度在40.39%~46.69%变化,土壤非毛管孔隙度在7.91%~17.80%变化。不同林地同一土层间土壤总孔隙度、毛管孔隙度和非毛管孔隙度存在显著差异(p<0.05)。表土层0—10 cm土壤总孔隙的排序为:山杏×柠条林(61.63%)>山杏×沙棘林(59.99%)>山杏林(58.06%)>山桃林(57.26%),下层10—30 cm土壤总孔隙度的排序为:山杏×柠条林(56.46%)>山杏林(55.50%)>山桃林(54%)>山杏×沙棘林(53.18%),与土壤容重的变化顺序基本相反。在垂直剖面上,表土层0—10 cm的土壤总孔隙度明显高于下层10—30 cm,整个土层0—30 cm土壤总孔隙度基本上是随着土层深度的加深呈现递减的趋势。10—20 cm和20—30 cm土层土壤总孔隙度的变化差异各林地均不显著(p<0.01)。土壤毛管孔隙度0—30 cm土层排序基本为:山杏×柠条林(46.59%)>山杏林(44.23%)>山杏×沙棘林(43.11%)>山桃林(41.56%),土壤非毛管孔隙度排序基本为:山桃林(13.84%)>山杏林(13.20%)>山杏×沙棘林(12.13%)>山杏×柠条林(11.31%)。

总体可以看出,不同林地表层0—10 cm土壤结构松散,土壤容重较小,土壤总孔隙度和毛管孔隙度较大,说明混交林对表层土壤改善的优势明显,尤其是山杏柠条混交林地,土壤结构得到较大程度的改善。但是下层10—20 cm和20—30 cm土层变化差异不是很显著。

2.2 不同人工林地土壤持水性能差异

土壤水分是土壤中营养循环流动与物质转化的载体,对不同林分类型土壤蓄水能力的研究有助于了解不同林分类型的森林土壤保水性能[14]。由图2可以看出,不同林地土壤饱和持水量在42%~61.87%变化,0—30 cm土层土壤饱和持水量存在显著差异(p<0.05)。不同林地0—10 cm土壤饱和持水量的排序为:山杏×沙棘林>山杏林>山杏×柠条林>山桃林。在垂直剖面上,表土层0—10 cm土壤饱和持水量均显著高于10—30 cm土层,整个土层0—30 cm土壤饱和持水量基本上是随着土层深度的加深,土壤饱和持水量呈现减少的趋势,且差异极显著(p<0.01)。10—20 cm和20—30 cm土层土壤饱和持水量的变化差异各林地均不显著(p>0.05)。

图2 不同林地土壤持水量变化

不同林地土壤毛管持水量在35.92%~45.77%变化。不同林地0—30 cm土层土壤毛管持水量存在显著差异(p<0.05)。不同林地0—10 cm土壤毛管持水量的排序为:山杏×柠条林>山杏林>山杏×沙棘林>山桃林。在垂直剖面上,表土层0—10 cm土壤毛管持水量基本上显著高于10—30 cm土层,整个土层0—30 cm土壤毛管持水量基本上是随着土层深度的加深呈现减少的趋势,且差异极显著(p<0.01)。10—20 cm和20—30 cm土层土壤毛管持水量的变化差异各林地变化均不显著(p>0.05)。

不同林地土壤田间持水量在25.92%~31.63%变化。不同林地0—30 cm土层土壤田间持水量存在显著差异(p<0.05)。不同林地0—10 cm土壤田间持水量的排序为:山杏×柠条林>山杏林>山杏×沙棘林>山桃林。在垂直剖面上,表土层0—10 cm土壤田间持水量均显著高于10—30 cm土层,10—20 cm和20—30 cm土层土壤田间持水量的变化差异除了山桃林差异极显著(p<0.01)外,其他林地变化均不显著(p>0.05)。

总体可以看出,在0—30 cm土层,不同林分在土壤垂直剖面分层上持水能力大部分存在显著差异(p<0.01)。土壤饱和持水量、土壤毛管持水量和土壤田间持水量的最大值基本都出现在0—10 cm表层土壤,下层10—30 cm土层各林地持水量的变化不显著。另外,在0—10 cm土层,山杏×柠条混交林的土壤饱和持水量、毛管持水量与田间持水量都与其他3种林分类型差异显著(p<0.05),土壤毛管持水量和田间持水量的大小排序均为山杏×柠条林>山杏林>山杏×沙棘林>山桃林。

2.3 不同人工林地土壤抗冲性能

土壤抗冲性是表征土壤抵抗外营力机械破坏能力的指标之一,反映特定状态下土壤在水蚀环境中的流失情况。由于土壤的冲刷主要集中在表层土壤,本研究对土壤抗冲性的分析主要为表层土壤(0—30 cm)。由图3可以看出,在表土层0—10 cm,从不同人工林土壤泥沙冲刷量变化可以看出,泥沙量最大的是山桃林,达到13.38 g,其次是山杏林,山杏沙棘林,分别为3.23 g,2.04 g,山杏柠条林最低为,为1.2 g,说明混交林在0—10 cm的土层中冲刷量要明显低于纯林。另外从图3中,也可以看出在0—10 cm土层,抗冲系数和抗冲耗能的变化规律刚好与泥沙量相反,混交林的抗冲系数和抗冲耗能明显的要高于纯林。说明泥沙冲刷量越小,土壤抗冲性能越高。在0—10 cm土层,抗冲系数最大的是山杏柠条混交林,达到52.34 (L·min)/g,其次是山杏沙棘林、山杏林、山桃林,分别为40.93 (L·min)/g,31.49 (L·min)/g,9.73 (L·min)/g;在0—10 cm土层,抗冲耗能最大的也是山杏柠条混交林,达到16.13 J/g,其次是山杏沙棘林、山杏林、山桃林,分别为10.30 J/g,5.31 J/g,1.09 J/g。另外,从表2不同人工林的变异数可以看出,表土层0—10 cm的土壤泥沙量、土壤抗冲系数和抗冲耗能的变异系数变异性极大,泥沙量变异数最高为1.22,最低为0.54;抗冲系数的变异性最高达到1.55,最低为0.70;抗冲耗能变异系数最高达到1.57,最低为0.66。从统计学上,这时的平均值所具有的代表性意义不是很大。方差分析也表明,不同林地在0—10 cm土层不在显著差异(p<0.05)。

表2 不同人工林地0-30 cm土层土壤泥沙量、抗冲系数和抗冲耗能变异系数

图3 不同人工林地0-30 cm土层土壤抗冲指标变化

在10—20 cm和20—30 cm土层,不同人工林地的土壤泥沙量、土壤抗冲系数和土壤抗冲耗能的变化规律基本是一致的。在垂直剖面,土壤泥沙量随着土层深度的增加总体呈现出递增趋势(除山桃林外),抗冲系数和抗冲耗能随着土层深度的增加总体呈现递减趋势。

2.4 不同林分类型土壤水文物理指标及抗冲性的相关性分析

本文采用Person相关系数描述各指标间的相关分析,由表3可以看出,土壤容重与土壤总孔隙度、毛管持水量、田间持水量、抗冲系数均呈现极显著的负相关,其中以土壤容重与土壤总孔隙度的相关性最好,相关系数为-0.813;土壤总孔隙度与土壤田间持水量、抗冲系数呈现极显著的正相关关系,与最大持水量、毛管持水量、非毛管孔隙度呈现显著的正相关关系,毛管孔隙度与毛管持水量呈现极显著的正相关关系,非毛管孔隙度与最大持水量呈现极显著的正相关关系,毛管持水量、田间持水量均与抗冲系数呈现极显著正相关关系,与其他学者研究结果一致[15]。反映出土壤总孔隙度与非毛管孔隙度越大,土壤的最大持水量越高,则土壤的持水性能越好,土壤的抗冲性能就越强。

表3 土壤抗冲性及水文物理性质的相关性

3 讨论与结论

由于所使用的造林树种不同,4种退耕还林模式的恢复效果也不相同。本研究发现:不同人工林地表层0—10 cm土壤结构松散,土壤容重较小,土壤总孔隙度较大,且差异均极显著(p<0.01)。10—20 cm和20—30 cm土层土壤容重和土壤总孔隙度同一林地差异均不显著(p<0.05)。0—30 cm土层不同林地土壤容重随着土层深度的增加总体呈现递增的趋势,土壤总孔隙度的变化趋势刚好与之相反,与张晓梅[16]、顾宇书[17]等对森林土壤物理性质随土层变化的研究结论相一致。4种林分土壤总孔隙度变化范围为52.51%~61.63%,这与鲁绍伟等[18]对中国大部分森林生态系统土壤总孔隙度范围为40%~60%的研究结果基本相吻合。0—10 cm土层内以混交林土壤容重最小,土壤总孔隙最大,总体反映出混交林对表层土壤改善的优势明显,尤其是山杏柠条混交林地,土壤结构得到较大程度的改善,但是下层10—20 cm和20—30 cm土层变化差异不是很显著。

土壤容重和孔隙度是影响土壤蓄水能力的关键因素,本研究表明不同林分在0—30 cm土层,垂直剖面分层上土壤持水能力大部分存在显著差异(p<0.01)。土壤饱和持水量、土壤毛管持水量和土壤田间持水量的最大值基本都出现在0—10 cm表层土壤,下层10—30 cm土层各林地持水量的变化不显著。另外,在0—10 cm土层,山杏×柠条混交林的土壤饱和持水量、毛管持水量与田间持水量都与其他3种林分类型差异显著(p<0.05),土壤毛管持水量和田间持水量的大小排序均为山杏×柠条林>山杏林>山杏×沙棘林>山桃林。总体表明山杏柠条混交林的持水性明显高于纯林,有较好的水源涵养能力。这与韦洁[19]、李民义[15]对人工纯林和混交林对土壤水文物理性质的变化研究相一致。总体上反映出混交林在改良土壤物理性质、涵养水源功能方面发挥的作用要优于纯林。4种典型林地的室内土壤抗冲性试验表明:在表土层0—10 cm,泥沙量最大的是山桃林,其次是山杏林,山杏沙棘林,山杏柠条林最低为,说明混交林在0—10 cm的土层中冲刷量要明显低于纯林。抗冲系数和抗冲耗能的变化规律刚好与泥沙量相反,说明混交林的抗冲系数和抗冲耗能明显的要高于纯林,与苏成西[20]对不同退耕还林模式中混交林较纯林改良土壤效果要好,土壤抗冲性能强的研究结论相一致。总体反映出不同人工林地表土层0—10 cm泥沙冲刷量越小,土壤抗冲性能越高。在10—20 cm和20—30 cm土层,不同人工林地的土壤泥沙量、土壤抗冲系数和土壤抗冲耗能的变化规律基本是一致的。

土壤水文物理指标受成土过程影响的同时也影响林地的持水性能,各物理指标在一定程度上存在关联[21]。经相关性分析表明,4种典型林地土壤抗冲性与土壤物理性质关系密切。土壤容重、土壤总孔隙度、土壤毛管持水量和田间持水量均是影响土壤抗冲性的关键指标,与李超等[22]的研究结论相一致。土壤抗冲性与土壤容重呈现极显著的负相关关系,与土壤总孔隙度、毛管持水量和田间持水量呈现显著的正相关关系。总体反映出土壤总孔隙度与非毛管孔隙度越大,土壤的最大持水量越高,则土壤的持水性能越好,土壤的抗冲性能就越强。因此,结合本研究中土壤水文物理性质和抗冲性能的综合分析结果,建议在该区域的生态建设及水土保持林结构调整中,应选择合适的造林树种和树种配置,提倡混交造林,为更好地评价黄土丘陵区退耕还林工程的生态功能提供科学的理论依据。