日本高校研发基础性经费研究及其对中国的启示

郭涵宇,肖广岭

(1.清华大学社会科学学院,北京 100084;2.清华大学马克思主义学院,北京 100084)

0 引言

高校研发活动不仅需要研发经费,而且需要适当的资助方式。当今世界对高校研发活动经费资助方式很多[1],但主要可分为两类:基础性经费与竞争性经费。所谓研发基础性经费,是指教师及其他研发人员因岗位而由所在高校提供的研发经费;所谓竞争性经费,是指高校教师及其他研发人员通过项目竞争申请及合同方式得到的研发经费。需要特别指出的是,在中国一般多使用基础研究经费与应用研究经费的划分方法,而本研究中的研发基础性经费不同于传统意义上的基础研究类经费,而是侧重于其在获取方式上的相对稳定性。对于高校而言,研发基础性经费可以是政府直接拨付的 (主要是国立高校),也可以是自身筹集的 (主要是私立高校)。

从历史上看,日本和欧洲很多国家的高校研发经费以基础性经费为主[2],而美国高校研发经费以竞争性经费为主,但近些年来日本和欧洲一些国家高校出现了研发基础性经费的比重在减小而竞争性经费在增加的趋势[3-5]。然而,这样的趋势是否应延续下去,基础性经费与竞争性经费是否应保持一个适当的比例,成为重要的学术问题和政策问题。近年来日本政府就已逐渐认识到这种比例失衡对于部分高校研发及发展会带来不良影响,并重新开始重视基础性经费的作用。对于我国高校教师而言,改革开放前高校主要的定位就是培养人才,除去少量的有基础性经费性质的 “科学事业费”之外,多数高校基本上既没有研发基础性经费又没有竞争性经费,而改革开放以来竞争性经费增加很快,但基础性经费还是相对缺乏,这种状况是否应该延续下去,通过考察和分析日本高校教师研发经费特别是基础性经费的情况,能够使我们得到一些有益的启示。

从日本研发经费总体状况来看,文部科学省统计2017年日本研发经费总量为19.1万亿日元 (OECD统计为17.5万亿日元,日元兑人民币当前汇率约为1日元=0.066元人民币),同比增长3.4%;其中大学部门研发经费总量为3.6万亿日元,同比增长1%。按经费提供与使用部门看,企业分别占据了经费总量的72.2%和72.4%;政府和大学分别提供了经费总量的17.2%和9.3%,而这里主要是私立大学自身提供的自筹经费部分;在经费使用部门上,公立机构和大学分别使用了经费总量的7.2%和19.1%。具体到日本大学的经费来源结构,私立大学经费占据总经费的48.4%,政府提供经费占据47.7%,其中国立、公立大学经费占总经费的33.9%,其余为少量来自企业和非营利机构提供的经费。

从总体上看,2000年以后日本大学研发经费总量基本保持稳定,其中政府提供经费在总经费中占比略有下降,其中2015—2017年三年平均占比为42.8%,而国立大学和公立大学中政府经费占比为92.4%和96.4% (其中国立、公立大学自有资金分别占71.2%和87.6%)[6-7]。

1 日本高校研发基础性经费的现状

从日本文部科学省的统计数据可以看到,日本科研经费主要依靠企业资助 (约占70%)与政府财政拨款 (约占20%),而政府拨款中又以文部科学省的众多 “竞争性资金”项目和资助为主,其中包括:科学研究费补助金、战略性创造研究推进事业、科学技术振兴调整费、研究基地创建费补助金等[3]。文部科学省将经费划分为数个类别,资助不同研究领域的研究项目,并制定了 “竞争性资金制度”,用申报、审批、评估等手段,保证这些资金的使用效率[4]。

在日本的三类高校 (国立、公立、私立)中,国立大学与中国多数公立高校体制相近,因而本研究以分析日本国立大学经费情况作为主要的切入点。从总体上看,20世纪50年代至今,日本高校经历了多个不同的发展阶段。日本国立大学从政府获得的 “運営費交付金”总量也经历了一个不断增长继而保持基本稳定再缓慢下降的趋势。在二战后相当长的时期内,基于日本 《教育基本法》的规定[8],国立大学享有高度的办学自主权,特别是国立综合性大学更是如此,例如校长由教师选举产生,教授会对教师人事和教学经费具有议决权等。国立大学的教师也获得了更多的研究自由和稳定的经费支撑[5,9]。进入21世纪以来,受到国立大学法人化改革 (2004年)及日本政府转向于削减基础性经费提升项目制竞争性经费政策的影响,高校所获得的研发基础性经费不断减少 (2004—2013年),2015年后总量略有回升 (见图1)[2,10],但在具体数额上仍旧保持着相当大的规模和占比,可以达到其全部经费的70%以上[5]。这里我们可以从文部科学省每年发布的 《科学技术指标》及一些相关研究报告中找到答案[6-7]。

图1 日本国立大学运营费交付金情况

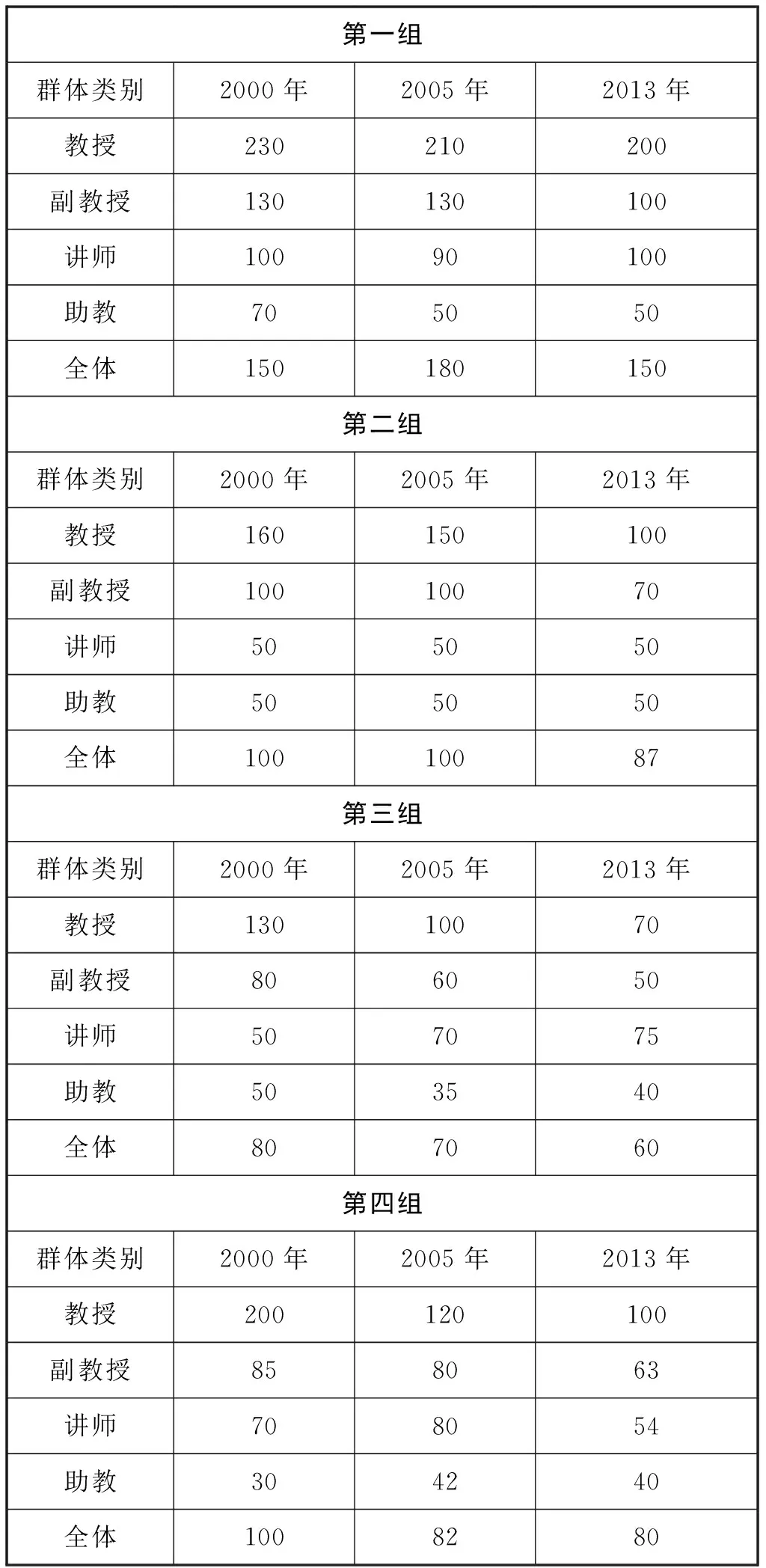

进入21世纪后,从整体上看日本高校研发基础性经费呈下降趋势,其中2013年前逐年下降,2014年有所回升,2015年后处于小幅波动回升阶段,但始终低于2014年水平。从各个研究人员群体来看 (见表1)[11],其中教授群体、副教授群体有较为明显的下降,从2000年至2013年分别减少了44%和40%,而讲师群体和助教群体的研发基础性经费数额则基本保持不变,在40万~60万日元每人每年之间 (日元兑人民币当前汇率约为1日元=0.064元人民币),其中讲师群体还有所上升。而教授和副教授群体所获得的研发基础性经费的大幅度下降,使总体上的经费数额平均值下降了约20% (从100万日元下降到80万日元每人每年)。值得注意的是,虽然整体上经费呈下降趋势,其总量也不是很多 (约相当于多数高校教师两个月的薪资水平),但对于日本高校中的研究人员而言,仍会不同程度地受到这样的研发基础性经费的资助,而这样的资助对于其维持日常研究、推进基于个人兴趣或是需要长期跟踪投入的研究而言,仍可以发挥一定的积极作用。

从表2中可以看到国立大学同样呈下降趋势,受到2004年以来日本推行国立大学法人化改革的影响,同时日本政府近年来持续压减对于国立大学的运营费交付金总额,日本国立大学中的研究人员研究经费确实受到了一定程度的削减。但相比于全体大学,日本国立大学中研发基础性经费降幅较小,教授群体与副教授群体约减少了1/3,而讲师与助教群体则基本维持不变,在40万~55万日元每人每年间浮动,其中讲师群体也略有上升。从总体上看,全体大学的平均水平变化与国立大学的变化情况相似,2000—2013年,研发基础性经费下降了20%左右,但仍维持在80万日元每人每年的水平 (见表1)。

表1 各年度研发基础性经费数额中位数 (万日元) (全体大学:国立、公立、私立)

表2 各年度研发基础性经费数额中位数 (万日元) (国立大学)

按照日本科学技术·学术政策研究所在研究问卷中对日本大学的划分,以大学发表论文数 (自然科学类)占日本全体大学发表论文总数的比例高低,将日本全体大学分为四组 (见表3):第一组比例在5%以上,包括东京大学、京都大学、大阪大学、东北大学共4所大学;第二组比例在1%~5%之间,包括东京工业大学、名古屋大学、九州大学、早稻田大学、庆应义塾大学等在内的共13所大学;第三组比例在0.5%~1%之间,包括大阪府立大学、大阪市立大学、北里大学、熊本大学等在内的共27所大学;第四组比例在0.05%~0.5%之间,包括岩手大学、九州工业大学、京都府立大学、综合研究大学院大学等在内的共134所大学;比例在0.05%以下的为其他组,包括除了上述大学外的其他大学[11]。

表3 各年度研发基础性经费数额中位数 (万日元) (按大学组别划分)

按日本科学技术·学术政策研究所为日本大学做的这四类划分,我们也可以看到基础性经费在不同层次高校中的具体变化情况。首先从经费数额来看,随着高校层次 “由高到低” (这里以高校发表的自然科学类论文数占比为依据),基础性经费数额也是逐渐降低的,其中第一组高校,也就是研究能力相对最好的高校是第四组高校的近2倍,以2013年的平均数据看是150万日元对80万日元;其次从各个组别来看,进入21世纪的十几年间,各层次高校的研发基础性经费都有下降趋势,但其中值得注意的是,第一组高校在整体上变化不大甚至期间还有所上升,而第二至第四组的高校群体则受经费削减的影响较为明显。这也体现了高校自身所处地位的差异会影响其获取经费的能力,在削减稳定性而增强竞争性的政策背景下,往往会加剧高校间出现更为明显的 “马太效应”。其具体表现是:在历史上就长期处于优势地位的高校 (以国立大学中的综合性研究型高校为代表)往往在竞争性经费增加的背景下更容易继续保有并扩大优势,而自身没有优势地位、整体研究能力又相对欠缺的高校 (以一般文科类、教育类等特色型高校为代表)则会受到较大影响,导致自身经费状况不断恶化,乃至形成恶性循环。

2 日本高校研究经费的来源构成

以上探讨了日本高校中获得研发基础性经费支持的基本现状,而日本高校研究经费的具体构成情况同样值得深入剖析,以便我们更加清楚基础性经费在日本高校整体研究经费中所占的地位。

首先是不同机构研究人员的研究经费状况。从图2可以看出,日本不同类型研究机构的经费来源,可以主要分为研究者所属机构内部经费、以机构为对象的竞争性研究经费、科学研究费补助金及其他类型资金。这其中前三类资金占据着各研究机构研发经费来源的主要部分,约为70%~80%,甚至更高。其中国立大学的内部经费与文部科学省提供的项目制经费即科学研究费补助金之比为1∶1,且国立大学内部的经费支持力度占到全体经费的38%。而私立大学则更加依靠高校内部经费支持,占比达到61%,相应的来自文部科学省的竞争性项目经费占比为21%。当然这也和日本私立大学的性质密切相关,从学费等内部经费转移支付稳定性经费的能力,私立大学是强于国立大学的。此外,数量较少的公立大学情况介于上述二者之间。

图2 按所属机构划分研究经费来源

其次是不同机构研究人员研究经费来源构成。根据日本文部科学省-科学技术·学术政策研究所伊神正貫等人所做的统计,可以看到日本不同研发机构研究人员经费来源的具体构成,如图3所示。仅看各类高校,则主要有仅来自内部经费以及来自内部经费和多种外部经费的组合。其中特别值得注意的是,在国立大学中,研究经费全部来自于高校内部经费的人员占到了21%,私立大学这一比例更是达到了40%,而公立大学为32%。由此我们可以看出在日本高校中,始终存在一定比例的人员仅依靠来自高校自身的研发经费就可以维持研究的进行。当然,日本高校中多数研究人员的经费构成是高校内部经费+1种外部经费这样的基本结构,三类高校中的这类人群比例基本相同,在35%~36%之间。由此可以看出,日本高校中既有相当比例的人员仅依靠校内经费即可维持研究正常进行,也有超过1/3的研究人员同时拥有学校内部经费和一项外部经费的支持,这两类人员之和在57%~75%之间,这样的经费来源构成对于其维持研究的可持续性无疑有着十分重要的作用。

图3 不同机构人员研究经费来源构成

最后是不同组别大学的研究经费状况。这里仍以科学技术·学术政策研究所所做调查为例,在其所划分的四类高校中,身处不同类别的高校的研究者,在研究经费来源构成上也略有不同。从图4中可以看出,高校所处层次越高,则高校内部经费这一比例越低,相对应的是使用文科省下发的科学研究费补助金这一项目制经费的比例越高,这也在一个侧面反映了不同层次高校在竞争项目制经费方面有着不同的表现。在日本国内长期具有优势地位的综合性研究型高校,可以获取的外部竞争性经费更多;反之,没有优势地位且规模较小的特色型高校,其研究者往往只能更加依赖于来自高校内部的基础性经费的支持。

图4 按所属大学组别划分研究经费来源

具体到研究人员经费的构成,不同大学组别间也存在着较为明显的差异。从图5中可以看到,研发最强的第一组高校中,研究人员经费仅来自高校自身的仅占13%,而在第四类高校中这一比例则高达36%。而各组别高校中,研究人员主要使用内部经费以及一种外部经费的比例大体相同,都在34%~38%之间。但与此同时,高层次高校 (第一组)中仅使用外部经费的比例较高,达到20%,相应的在第四组高校中这一比例只有8%。上述数据再次印证了高校的研发竞争能力以及本身地位的优劣,会很大程度上影响高校研究人员的经费构成比例,具有优势地位的高校的研发人员在获取外部经费的能力上也表现得更为优秀,而竞争能力相对较弱的高校,其研究人员更多地需要来自高校内部的经费支持。

图5 不同大学组别研究经费来源构成

3 研发基础性经费与竞争性经费同研究活动的关系

通过前文论述可以看到,研发基础性经费与竞争性经费的占比对于不同类别与不同层次的高校各有不同,而作为高校中的研究人员,对于二者的关系也有不同的看法。研发基础性经费是由研究者所在高校提供的、保障基本研究需求的不需要通过项目申请竞争而获得的经费,其使用支配亦较为自由;而竞争性经费则指需要通过申请相关课题项目,以项目为导向的科研经费,这其中主要是来自高校外部的经费,在日本则主要是由文部科学省提供的竞争性项目经费,如科学研究费补助金等。

根据日本文部科学省-科学技术·学术政策研究所伊神正貫等人所做的问卷调查可以看出:①不论是哪个层次或类别的高校,其研究人员都希望获取更多的基础性经费的支持,来维持研究的正常进行,如果不能从所在机构获取,则必须申请竞争性经费来予以补充。②层次越高竞争能力越强的高校,其研究人员越依靠外部竞争性经费的支持,对于 “在无法获得竞争性经费的情况下,难以维持研究活动继续进行”这一问题的回答中,第一组高校回答较为符合的比例超过70%,而对应的第四组高校这一比例只有52%。③如果研究人员无法获取外部的竞争性经费,则很有可能失去为新研究立项并推进研究的机会。④认为 “由于基础性经费不足,会对从实际入手研究到论文投稿的研究活动产生阻碍”的研究人员比例也均超过50%[11](见图6)。

对于保持研发基础性经费与竞争性研究经费的平衡方面,日本高校的研究人员也大都持支持意见,即希望政府和高校可以加大基础性经费的支持力度。这主要表现在以下方面:⑤从增加日本整体论文数量的观点出发,超过43%的高校研究者都认为应增加研发基础性经费比例,而希望增加竞争性研究经费比例的研究者则低于30%。⑥从提升日本整体论文质量的观点出发,认为应增加基础性研究比例的超过20%,且层次越高竞争能力越强的高校,这一比例相应的更高。⑦从保持并丰富日本科学研究主题的多样性的观点出发,支持二者应保持平衡的研究人员更占据了压倒性优势,有超过60%的研究人员认为应增加研发基础性经费比例,而相应的认为应增加竞争性经费比例的则只占不到30%[11](见图7)。

问卷调查问题⑤

从总体上看,在进入21世纪后,日本大学特别是国立大学中的研究人员研究经费构成中,竞争性经费所占比例不断提升,对比2000年、2005年、2013年逐年数据可以看到这一趋势,而与此

问卷调查问题①

同时研究经费中基础性经费的比例则呈下降趋势,由此大学中的研究人员为了维持研究活动而不断获取外部资金就变得越发重要且不可或缺。事实上,根据日本科学技术·学术政策研究所的统计数据,仅在2010—2012年日本大学中约80%的研究活动借助了外部竞争性经费的支持[11]。与此同时也应注意到,针对研发基础性经费与竞争性经费同研究活动关系的调查中,第一组大学即日本的顶尖研究型大学对于 “仅靠研发基础性经费难以维持研究室运营,必须申请竞争性经费”以及 “在

无法获得竞争性经费的情况下,难以维持研究活动继续进行”的问题的认同度是所有高校中最高的。而由此带来的普遍性问题是,对于外部竞争性资金的过度依赖,会给大学研究室的运营以及研发活动的持续造成一定程度的阻碍,同时特别是对于多数基础研究而言,这样的现状往往使大学中的研究人员难以像之前那样长期关注同一类问题的研究,而是不得不或不由自主地根据外部研究资金的方向而不断调整转换自身的研究方向,这对于需要长期跟踪研究的某些重大前沿类问题而言,无疑会造成很大的负面影响。

4 研发基础性经费的重要作用及对中国的启示

通过对日本高校的分析还需要关注一个问题,即研发基础性经费在高校的社会环境下为何还能够有效地发挥其作用,使高校及其研究人员能够始终保持研发竞争力?事实上,高校研发基础性经费具有两面性:一方面,与需要研究者申请并充分竞争才能获取的竞争性经费相比,研发基础性经费,确实在一定程度上会降低研发效率与研发人员的动力;另一方面,高校研发基础性经费能增强研发活动的持续性、长期性和研发人员的主动性,特别有利于那些需要长期的积累才能获得重大突破的研究。日本高校一些教师之所以能够几十年如一日从事一项研究,得益于能够持续得到基础性经费,进而能够不断出现 “诺贝尔奖级”的研发成果[5,12]。

研发基础性经费可能引发的研发效率低和研发人员动力不足问题,会因高校及其研发人员所处的社会环境而受到很大程度的抵消。其原因就在于高校中还存在着诸多竞争机制,如高校对于其研究人员的研发产出是有要求并会进行考核的;同时高校之间也存在着激烈的研发成果竞争,高校为了生存发展提升自身地位也必须努力提高自身的研发效率;而作为高校中的研发人员,在各专业同行间同样有着激烈的竞争与比拼。上述种种的竞争与考核机制共同构成了高校的竞争体系,而这样的竞争体系就很好地削弱了由研发基础性经费可能带来的负面影响,同时会更好地发挥其积极作用。因此,如何在竞争性的外部条件下保持一定比例与规模的基础性经费,对于高校的研发活动的可持续性和深入性具有重要意义。来自高校内部经费的比例较高一直是日本高校的一个显著特点,通过前文数据我们可以清楚地看到,即使是内部经费 (主要用于研发基础性经费)比例最低的国立大学,其占比也达到38%,而私立大学更是高达61%,相比之下,在美国高校中这一比例一般在25%以下[13-14]。

现今日本大学以及相关研发政策及制度的制定者们已经逐渐明晰了这样的判断,即为静心于研究的研究人员提供安定的雇佣及研究条件,同时注重维持研究活动的可持续性,注重保持大学中基础性经费与竞争性经费的合理平衡关系,是一个十分重要且紧迫的课题。同时也可以看到,虽然近年来日本高校中研发基础性经费呈持续下降趋势,但始终具有一定的规模与占比。在国立大学中,内部经费与文部科学省提供的项目制经费——科学研究费补助金之比甚至仍达到了1∶1,与此同时研究经费全部来自于高校内部经费的人员占比达到了21%,私立大学这一比例更是达到了40%。日本高校中既有相当比例的人员仅依靠校内经费即可维持研究正常进行,而也有超过1/3的研究人员同时拥有学校内部经费和一项外部经费的支持,这两类人员之和在57%~75%之间。这样的研究经费比例结构在一定程度上支撑了日本高校中的研究者能够长期关注并投入基础性问题的研究。总之,对于日本高校来说,为提升高校研发竞争力而适度削减基础性经费似乎已是不得不面对的现实,但我们仍要看到,即使在此情况之下,其基础性经费仍发挥着不可替代的作用,特别是对于需要长期投入的基础研究而言。

高校中的基础性经费与竞争性经费是各有优劣的,即使是本身不需竞争的基础性经费,也会由于高校中的竞争体系而产生竞争作用,提升研发效率提高研发产出,因而正确的做法应当是保持二者的合理比例关系。日本高校的体制正是较好地保持了二者的合理平衡关系。相比之下,我国高校在基础性研发经费领域尚存在着较大差距,一方面,即便是清华、北大这样的顶尖研究型高校,其研究人员的研究经费基本全部来源于项目制的竞争性经费,除去各校为青年人才等设置的研发启动经费外,中国高校基本不存在像日本高校一样的稳定的基础性研发经费,高校研究人员只能去竞争校内或校外的项目制课题经费[15]。另一方面,高校中即使已存在一定比例的 “基本科研业务费”,但其在国家下拨时是作为非竞争性经费,而在高校发放过程中往往会采用竞争性的分配方式。这种将非竞争性经费转化成竞争性经费分配的模式需要改变。

中国的研究型大学,如能借鉴日本国立大学的做法,使来自其内部的研发基础性经费支持力度占到了全体研发经费的40%左右,同时高校内部有20%左右的研发人员可以仅依靠基础性经费维持研究的持续推进,则是一个可以参考的比例结构。当然,日本高校的做法仅是有一定的借鉴意义,鉴于两国高校在体制及所处社会环境等方面仍有诸多不同,照搬照抄日本的做法是行不通的,在制定相关政策时必须要结合中国高校所面临的实际情况做出正确的选择与调整。但可以肯定的是,缺少基础性研发经费支撑的弊端或者说基础性经费与竞争性经费的比例失衡,会导致诸多不良后果。这一点在日本大学法人化改革后,日本的政策制定者们已经逐渐认识到,相比之下,我国高校在此方面需要做出的调整与改革就显得更加紧迫与必要。