淮北旱地小麦超千斤群体质量指标分析

王莉

摘 要:通过对淮北旱地小麦高产田群体进行质量分析,结果表明:产量与有效穗数、穗粒数呈正相关,与越冬始茎蘖数和成穗率呈正相关,与拔节、挑旗茎蘖数和有效穗数呈二次曲线相关;与越冬始、扬花叶面积系数和叶粒比呈抛物线关系,与返青、拔节、挑旗叶面积系数呈正相关;与拔节期干物重、花后积累量呈抛物线关系,与扬花干物重呈负相关,与收获指数呈正相关。8625kg/hm2以上群体质量主要指标:茎蘖(≥)越冬始15.03、拔节12.99、挑旗9.96、扬花(有效穗)6.91M/hm2,成穗率≥37.01%;叶面积系数越冬始2.02~3.86、返青≥3.07、拔节≥4.19、挑旗6.71、扬花4.92~6.88,叶粒比33.2~44.1粒/dm2、1.39~1.74g/dm2;干物重拔节5.38~7.74、扬花≤17.03t/hm2,花后积累5.47~11.70t/hm2,收获指数≥37.47%。因此,高产栽培要通过“促—控—促”,实现“小群体、壮个体、高积累”。

关键词:小麦;产量;群体质量;高产指标

中图分类号 S512.1 文献标識码 A 文章编号 1007-7731(2021)24-0030-03

群体动态是作物栽培的核心问题之一,群体指标通常被作为确定促控措施的重要参数[1],构建高光效群体结构是实现高产稳产的基础[2]。20世纪80年代,凌启鸿率先提出了“群体质量”的概念,并率其团队经过30多年的研究与推广,创立了作物群体质量栽培理论与技术体系,解决了我国大面积作物由中产向高产、高产向更高产(超高产)方向发展的重大理论与有效技术途径[3]。小麦高产群体特征及生理指标、动态变化已成为近年来的研究热点之一,构建高产群体的思路也在不断变化[4]。由于生长环境、栽培技术等的不同,不同产量水平的群体结构和产量特征存在较大差异。受生产条件、品种增产潜力、栽培技术配套等的制约,加之气候变暖背景下干旱等自然灾害发生频率以及程度逐年增加,淮北地区小麦产量在高水平下徘徊,进一步提高受阻。为此,笔者对杨柳农业科学实验站小麦高产攻关田群体质量进行了分析,为迈向更高产提供参考。

1 材料与方法

在2016—2017和2018—2021年4个小麦生产周期,选定高产攻关、品种展示和生产试验共141块田,分别于分蘖期、越冬始、拔节、挑旗、扬花、灌浆中期和成熟期定点调查茎蘖数;越冬始期后,在样点周围取样10株(扬花后取20个单茎),采用长宽系数法测定叶面积(LA=L×D×0.83);样品105℃杀青30min,80℃烘干至恒重,测定干物重;成熟期调查有效穗数、穗粒数,收获4m2(3~5点),单独脱粒计产,数取千粒重。所得数据输入电脑建立数据库,利用EXCEL2003进行数据处理,利用DPS v7.05进行统计分析。

2 结果与分析

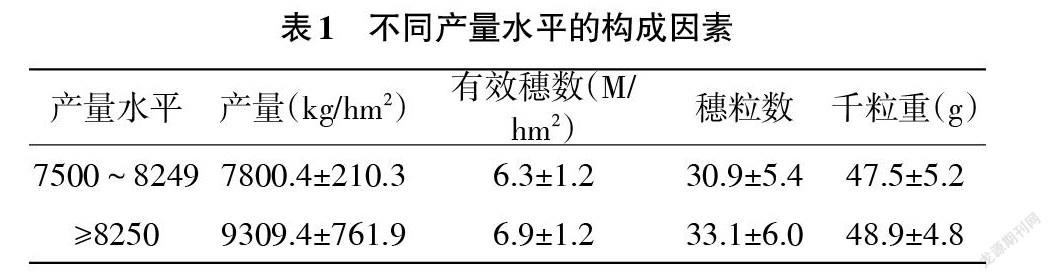

2.1 超千斤麦田的产量结构 在调查的141块田中,97块田产量超过7500kg/hm2,平均产量8687.1kg/hm2,有效穗数6.65M/hm2,穗粒数32.2粒,千粒重48.3g,变异系数穗粒数(18.17%)>有效穗数(17.87%)>产量(11.01%)>千粒重(10.33%);其中,57块田产量超过8250kg/hm2。由表1可知,产量8250kg/hm2以上田块相较于产量7500~8249kg/hm2的有效穗数、穗粒数、千粒重都有不同程度的增长。

相关分析表明,产量与有效穗数呈显著正相关(r=0.2463*),与穗粒数呈极显著正相关(r=0.2651**),与千粒重呈正相关但不显著(r=0.1667,P=0.103)。有效穗数与穗粒数呈显著负相关(r=-0.2142*),与千粒重负相关但不显著(r=-0.1772,P=0.08);穗粒数与千粒重没有相关性(r=-0.0671,P=0.52)。通径分析表明,有效穗数、穗粒数和千粒重对产量的作用均以直接作用为主,有效穗数>穗粒数>千粒重(表2)。上述结果表明,适当提高穗粒数和千粒重,保证足够的有效穗数,促使三要素协调增加是高产超高产的基础[5]。

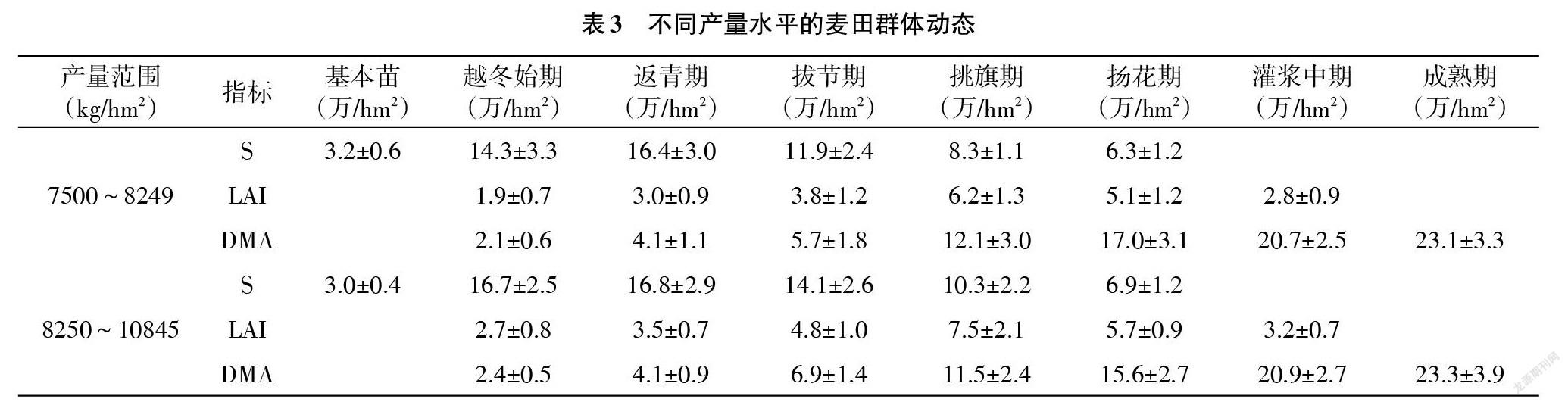

2.2 不同产量水平麦田的群体动态 从表3可以看出:与7500~8249kg/hm2田块相比,8250kg/hm2以上田块不同时期群体茎蘖数、叶面积系数均较大,而挑旗、扬花期干物重却较小(表3)。说明8250kg/hm2以上田块冬前分蘖早发优势明显,花后干物质积累较多。

2.3 茎蘖数与产量的关系及其适宜指标 茎蘖动态是描述群体质量最重要的指标。回归分析表明,小麦产量(Y)与越冬始期茎蘖数(S,M/hm2)和成穗率直线正相关,与拔节、挑旗期茎蘖数和有效穗数二次曲线相关(表4)。据此并参照相近时期茎蘖数的相关性测算,8625kg/hm2越冬始至扬花期茎蘖数适宜值为(≥):15.03、16.41、12.99、9.96、6.91M/hm2,最大茎蘖数18.69M/hm2,成穗率≥37.01%。小麦高产栽培要保证冬前、拔节后有较多的茎蘖数和较高的成穗率。

2.4 叶面积系数与产量的关系及其适宜指标 叶面积指数(LAI)是评价群体光合性能的重要指标,较大的LAI和较长的绿叶持续期(LAD)是光合生产的重要的生理基础[6]。回归分析表明:小麦产量与越冬始期、扬花期的叶面积系数和叶粒比(扬花期)呈抛物线关系,与返青、拔节、挑旗的叶面积系数极显著直线正相关(表5)。经测算得出:8625kg/hm2越冬始至灌浆中期适宜的叶面积系数为:2.02~3.86、≥3.07、≥4.19、≥6.71、4.92~6.88、≥2.93;叶粒比33.2~44.1粒/dm2、1.39~1.74g/dm2。挑旗前培植较大的绿叶面积,扬花后在适宜范围内,采取相应的栽培措施延长功能期并形成较多的结实粒数(库容)、较高的粒重(库的充实度),是获取高产的有效途径。

2.5 干物质积累与产量的关系及其适宜指标 分析表明:小麦产量随拔节期干物重(DMA)、花后积累量的升高先升高后降低,呈显著的二次曲线关系,与扬花期干物重的平方显著负相关,与收获指数极显著正相关(表6)。据此测算得:8625kg/hm2越冬始至灌浆中期适宜的干物重为:2.12~2.48、3.86~4.45、5.38~7.74、11.31~12.29、≤17.03、≥21.11t/hm2,花后积累5.47~11.70t/hm2,收获指数≥37.47%。出苗到拔节阶段若干物质积累过少,则难以形成壮苗,大蘖偏少,不能奠定丰产基础;若干物质积累过多,则表现旺长[7];适当控制扬花前干物质积累使其达到适宜值,提高花后干物质积累量及其所占比例是小麦获得高产的重要途径。

3 结论與讨论

(1)小麦产量与有效穗数、穗粒数呈正相关,高产是有效穗数、穗粒数、千粒重协调增加的结果。

(2)凌启鸿创新团队通过对小麦群体生育过程中关键形态生理指标与生产力关系的研究,指明花后干物质积累量是反映小麦群体质量本质特征的指标,进而提出扩大花后干物质积累量的关键是在适宜叶面积指数基础上提高有效和高效叶面积率、粒叶比与结实粒数等主要群体质量指标,总结出了高产群体各叶龄期茎蘖发展的合理指标和成穗率质量值,建立了提高群体质量的“小群体、壮个体、高积累”栽培途径。本研究表明:小麦产量与越冬始茎蘖数和成穗率正相关,与拔节、挑旗茎蘖数和有效穗数二次曲线相关;与越冬始、扬花叶面积系数和叶粒比呈抛物线关系,与返青、拔节、挑旗叶面积系数正相关;与拔节期干物重、花后积累量呈抛物线关系,与扬花干物重负相关,与收获指数正相关。8625kg/hm2以上群体质量主要指标:茎蘖(≥)越冬始15.03、拔节12.99、挑旗9.96、扬花(有效穗)6.91M/hm2,成穗率≥37.01%;叶面积系数越冬始2.02~3.86、返青≥3.07、拔节≥4.19、挑旗≥6.71、扬花4.92~6.88,叶粒比为33.2~44.1粒/dm2、1.39~1.74g/dm2;干物重拔节5.38~7.74、扬花≤17.03t/hm2,花后积累5.47~11.70t/hm2,收获指数≥37.47%。

(3)淮北地区小麦由于脱肥、田间郁闭、病虫危害、气象灾害等原因往往早衰,造成千粒重降低3~5g,减产750kg/hm2或更多[8]。延缓衰老、提高抽穗后的光合生产对小麦高产尤为重要。高产栽培要保证冬前、拔节后有较高的茎蘖数和成穗率;挑旗前培植较大的绿叶面积,扬花后在适宜范围内延长功能期并提高穗粒数、穗粒重;适当控制扬花前干物质积累使其达到适宜值,提高花后干物质积累量。通过“促—控—促”,适当提高穗粒数和千粒重,保证足够的有效穗数,促使三要素协调增加。

参考文献

[1]彭红心,张存岭.小麦群体动态及其与产量的相关性分析[J].安徽农学通报,2017,23(16):46-48,86.

[2]訾妍,丁锦峰,黄正金,等.扬糯麦1号8000kg·hm-2以上高产群体质量指标[J].作物学报,2015,41(5):797-805.

[3]魏海燕,凌启鸿,张洪程,等.作物群体质量及其关键调控技术[J].扬州大学学报,2018,39(2):1-9.

[4]淮贺举,陆洲,秦向阳,等.种植密度对小麦产量和群体质量影响的研究进展[J].中国农学通报,2013,29(9):1-4.

[5]丁晓义,姜鸿明,严美玲,等.胶东半岛冬小麦9750kg/hm2超高产品种类型筛选及群体质量研究[J].山东农业科学,2007(4):46-49.

[6]郭静,黄义德,段素梅,等.小麦群体质量栽培的研究进展[J].安徽农业科学,2005,33(2):320-321,357.

[7]张园,郭国安,田文仲,等.黄淮区旱作条件下高产冬小麦品种筛选及高产指标研究[J].江西农业学报,2017,29(6):7-12.

[8]卢百关,杜永,李筠,等.黄淮地区稻茬小麦超高产群体特征研究[J].中国生态农业学报,2015,23(1):43-51.

(责编:张宏民)