一次雷暴天气中闪电和雷达回波的关系分析

李亚琴 李紫玉 冉田子

摘 要:利用安徽省闪电定位仪的数据资料和阜阳市多普勒雷达资料,对2018年5月16日发生在安徽阜阳、亳州地区的一次雷暴天气过程的闪电演变和雷达回波特征进行了综合分析。结果显示,闪电过程中负闪频数远大于正闪频数数,平均强度值正闪大于负闪。回波越强,闪电的频数越高,闪电的强度也就越大,负闪的频次和雷达回波强度45dBz以上的对应性更好,而正闪的频次及强度和雷达回波强度55dBz以上的对应性更好。

关键词:雷暴;雷达回波;闪电频数;闪电强度

中图分类号 P446 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2021)24-0119-02

闪电是伴随强雷暴天气过程而产生的,发生于大气中的一种瞬时高电压、大电流、强电磁辐射灾害性天气现象[1-2]。随着我国社会经济的发展和现代化水平的提高,特别是由于信息技术的快速发展,雷电灾害的危害程度和造成的经济损失及社会影响力越来越大[3],我国对雷电的预报预警也越发重视。李南等[4]对2001—2004年发生在安徽省的3次强降水天气过程的闪电与雷达回波特征进行了相关性分析,发现闪电发生的集中位置与强回波位置一致。才奎志等[5]对2008年发生在辽宁西部的一次雷暴过程进行了雷达回波与闪电演变的综合分析,得出大于45dBz的雷达回波与闪电具有良好的对应关系;杨超等[6-8]研究认为,地闪多发生于雷暴云中回波强度大于40dBz且回波强度梯度较大的区域。本文分析了阜阳地区一次强雷暴过程中的闪电演变,研究闪电的频数与强度的相互关系以及雷达回波的特征,以期为雷电预警预报提供科学依据。

1 天气背景与资料来源

2018年5月16日受前倾槽的影响,阜阳地区出现了雷暴大风、短时强降水和局地冰雹等强对流天气,此次过程因大风折断树木砸倒房屋,致使1人受伤,抢救无效后死亡。9个乡镇遭受风雹灾袭击,并伴有10级左右大风,持续时间长达1h左右。16日08时到17日08时达到暴雨的有83个乡镇,大暴雨8个乡镇,出现8~9级大风有52个乡镇,直接经济损失达2501.05万元。本文选取雷达资料为阜阳双偏振天气雷达,是安徽省首部升级业务化应用的S波段双偏振天气雷达;选取的闪电资料为安徽省ADTD型闪电监测定位仪系统记录的阜阳市雷电数据。

2 雷达回波强度的演变特征

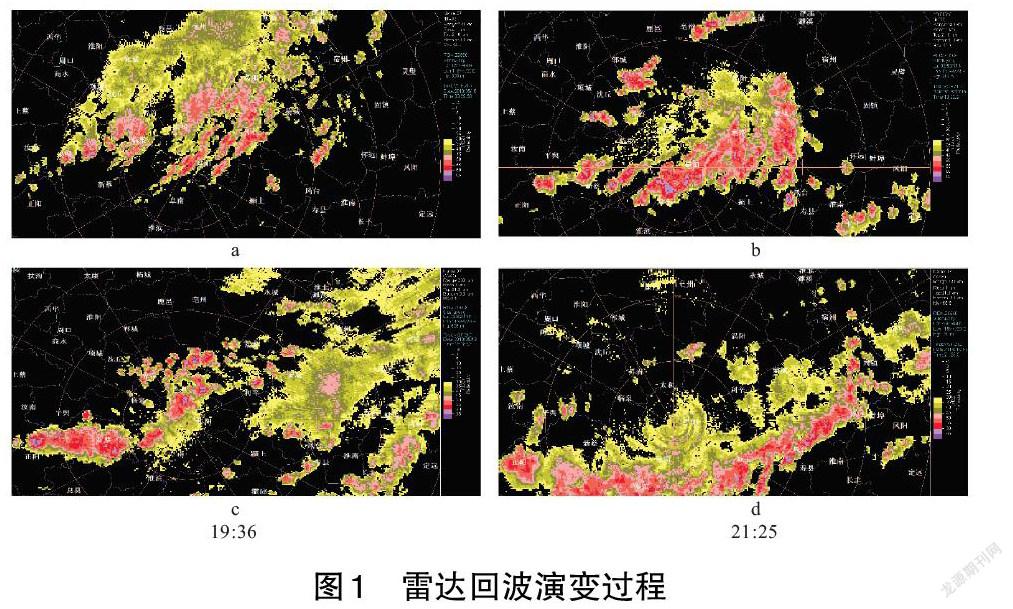

16日08时500hPa山东和河南交界有一低涡,低槽位于河南中南部到湖北一带。850hPa切变线位于河南中北部,随低涡东移过境,切变线南侧西南风达到急流标准。08时阜阳站探空图显示不稳定能量CAPE为139J/kg,K指数达到41℃,说明有发生较强雷暴的可能。8时59分雷达图(如图1a)上显示临泉和阜阳市区均有散在回波,14时前后临泉西部有对流回波生成,在东移过程中逐渐加强,在15时40分有阵风锋扫过阜南,随后触发出对流,16时22分雷达图(如图1b)上显示阜南县和阜阳市区回波强度明显增大,均在55dBz以上,17时成为超级单体风暴。随着超级单体的发展加强,反射率不断增大,达到67.5dBz。这一阶段在阜南部分乡镇出现风雹。降雹之后超级单体最大反射率因子降至53.5dBz,并在东移过程中逐渐减弱。19时36分雷达图(如图1c)阜阳境内只剩零星回波,21时25分后阜阳境外正南方向又生成较强回波,强度达到45dBz以上,该过程于22时后逐渐减弱。

3 闪电活动特征分析

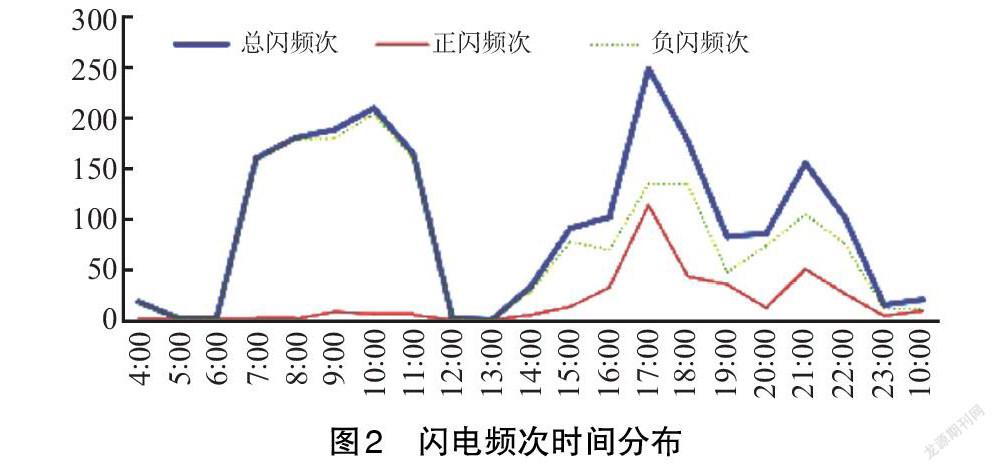

3.1 闪电频次的变化 从整个雷暴过程分析,5月16日共发生闪电1224次,其中正闪366次、负闪858次,负闪远多于正闪。7—11时负闪频次一直在150~200次/h,如图2所示,正闪几乎为0,对应雷达图上回波显示为散在回波,强度均在45dBz以上,11—13时无闪电,雷达图上均为弱回波,强度在40dBz以下,16—18时总闪频次突然增加,2h共计524次,正闪和负闪频次相差不大,这也是1d之内正负闪电频次最接近的时段,而雷达图上显示回波强度明显增大,均在55dBz以上,最大达到67.5dBz。之后闪电频次缓慢减少,雷达图显示回波强度逐渐减弱,21—22时总闪频次又有一个小高峰的出现,雷达图上显示回波强度在45dBz以上,之后闪电频次迅速下降,雷达图上显示回波强度降到35dBz以下,后逐渐消失。

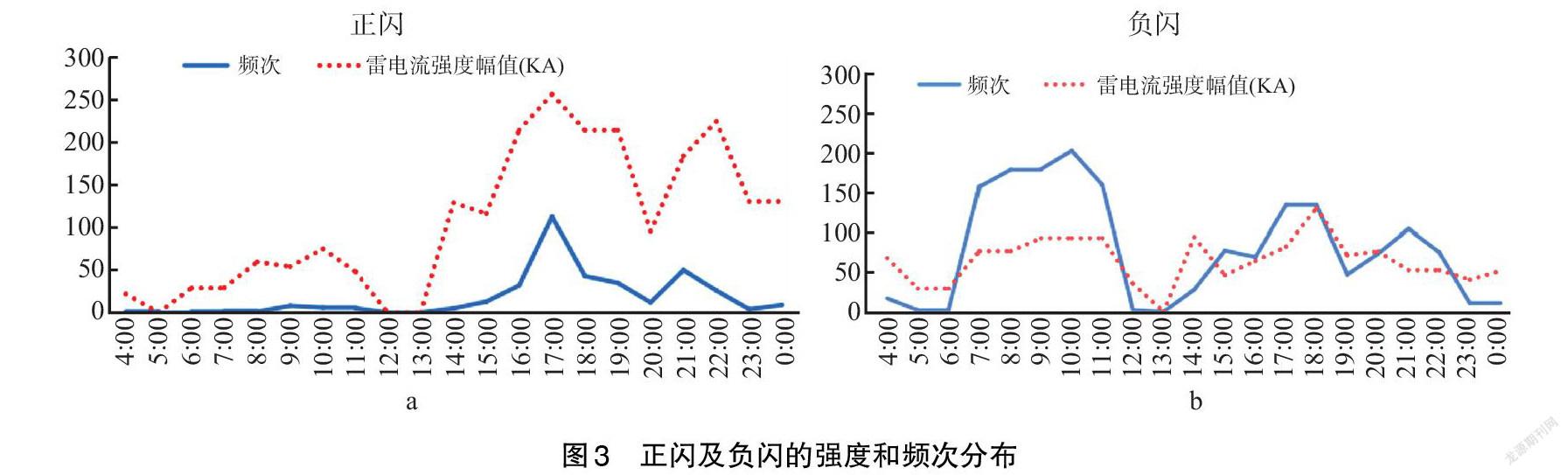

3.2 闪电强度的变化 5月16日整个过程正闪强度平均值为65.12KA,大于负闪强度的平均值26.68KA。从图3a可以看出,正闪在14时前强度一直不大,16—19时强度增大,最大为257.18KA,出现在16时24分,后减小21时到22时又有小幅增加,后逐渐减小。同时频次和强度也有很好的对应关系。负闪在14时前强度基本在50~100KA(如图3b),16—19时强度虽然有所增加,最大强度为130.12KA,出现在17时27分,但总体变化却不大,而频次与其对应性相比正闪较差。

4 结论

本次雷电过程是受前倾槽影响,在阜阳及周边地区发展到消亡的,虽然过程长,但闪电集中发生的时间为16—18时,由雷達回波和闪电数据综合分析得出:

(1)整个闪电过程中,负闪频次占70%左右,正闪主要集中出现在雷达回波强度最大的16—18时,而正闪强度的平均值和最大值却大于负闪。

(2)整个闪电过程中,总闪电频次超过100次/h的时间段内,雷达回波强度均在45dBz以上,在闪电最为集中的1—18时,雷达回波强度均在55dBz以上,说明雷达回波强度越强,闪电频次就越高,负闪的频次和雷达回波强度45dBz以上的对应性更好,而正闪的频次和雷达回波强度55dBz以上的对应性更好。正闪的强度在雷达回波强度是55dBz以上时会明显增大。负闪则不明显,说明正闪的强度和雷达回波强度55dBz以上的对应性更好。

参考文献

[1]许小峰.雷电灾害与监测预报[J].气象,2004,30(12):17-21.

[2]陈渭民.雷电学原理[M].北京:气象出版社,2006:149-155.

[3]马芳,张腾飞,尹丽云.云南中部一次雷暴过程的多普勒雷达和电场特征分析[J].云南大学学报(自然科学版),2011,33(S1):8-12

[4]李南,魏鸣,姚叶青.安徽闪电与雷达资料的相关分析以及机理初探[J].热带气象学报,2006,22(3):265-272.

[5]才奎志,孙晓巍.一次雷暴过程中闪电演变和雷达回波特征的综合分析[J].第26届中国气象学会年会论文集,2009.

[6]杨超,肖稳安,冯民学,等,强对流天气雷达回波与闪电特征的个例分析[J].气象科技,2009,29(3):403-407

[7]夏文梅,徐芬,慕熙昱,等.一次夏季雷暴天气过程中闪电活动特征分析[J].气象科学,2011,31(5):652-658.

[8]刘冬霞,郄秀书.冯桂力,等.华北一次强对流天气系统的地闪时空演变特征分析[J].高原气象,2008,27(2):358-364.

(责编:张宏民)