文明的共生

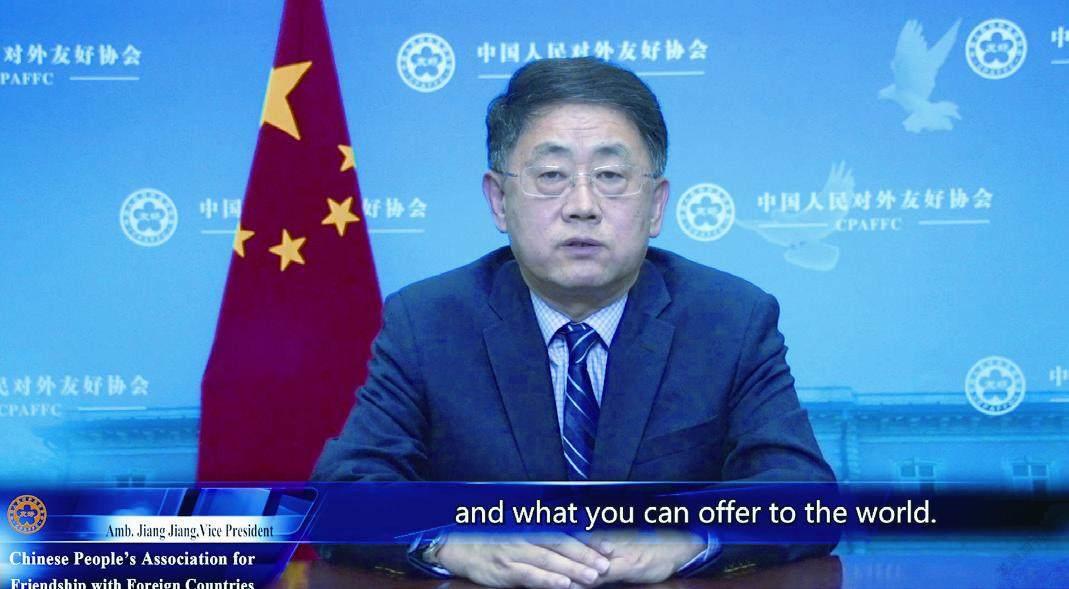

姜江

各位青年朋友:

很高兴出席今天的中国-塞浦路斯青年论坛,与各位专家学者和青年朋友们相聚云端,共话文明。

要讨论“文明”这一话题,从西方哲学三大终极问题切入,是一个有趣的视角。

首先,何谓文明?不同文化不同语言对文明的界定不尽相同。中文语境中,“文明”一词最早出自《易经》中的“见龙在田,天下文明”,指的是文化、社会的进步状态。西方“文明”一词来源于拉丁文civis,意指城市的居民。随着人类社会发展进步,“文明”一词语义不断延展,今天我们谈及的“文明”可谓包罗万象,这也为文明的对话提供了更加丰沃的土壤。

其次,文明从何而来?答案各异。有人将这历史瞬间定格于钻木取火,或文字的诞生,亦或是非洲大草原上抛出的第一柄捕猎工具。由此可见,文明自起源那一日起就不是单一的。在波澜壮阔的历史长河中,不同区域、不同种族、不同语言的人们按照各自的生产方式、生活条件及行为习惯,形成了各自独具特色的文明。

最后,文明去往何方?人们同样也有不同看法。有人专注不同历史时期爆发的战争,深信修昔底德陷阱,断言文明冲突不可避免。更有人全面分析历史大势,相信文明可以走出一条和谐共生、相通共进的发展道路。

青年朋友们,

文明如何发展攸关人类前途命運。我们应该秉持什么样的文明观?应该如何处理不同文明间的关系?这是需要认真思考的问题。我认为有三点非常重要:

一是自尊自信,坚持文明的独特性。世界上有200多个国家和地区,2500多个民族,每个文明都是一个国家和民族的集体记忆。每个文明都有其独特的自然地理、传统国情、生产生活方式,承载着各自人民对美好生活的向往与追求。可以说,每一个文明都有其存在的特殊价值,都值得被尊重。我们要热爱并守护好自身文明。同时,我们要与时俱进,用创新增添文明发展动力,使其永葆青春活力。

二是平等相待,尊重文明的多样性。多样性是文明的本性,是人类社会的基本特征。公元前800年到公元前200年,人类文明进入辉煌的“轴心时代”,东方有孔子、孟子、释迦牟尼,西方有苏格拉底、柏拉图、阿基米德,这些伟大的思想家奠定了各自文明谱系的基调走势,形成了一派百家争鸣、并行不悖的人类文明生态图景。文明是多样的,也是平等的,任何地区和国家都不应鼓吹“文明优越论”,将文明打上高低贵贱的标签;不应以唯我独尊的姿态将自己的文明标榜成绝对真理或普世价值,企图成为世界文明的最终出路。

三是互学互鉴,倡导文明的包容性。“五色交辉,相得益彰;八音合奏,终和且平。”15世纪到18世纪,中西方文明进行了一次伟大的相遇。西方自然科学、语言学、文学和艺术大量传入明清时期的中国,欧几里得的《几何原本》完善了中国日历的修订,西洋乐队走进中国宫廷,糅合中西画法的新画派孕育而生。同一时期整个欧洲掀起“中国热”,上层社会以喝中国茶、收藏中国瓷器为时尚,一批欧洲学者开始研究中国文化,法国思想家孟德斯鸠《论法的精神》就受到宋明理学的影响。在全球化的今天,我们更应以包容的眼光寻找不同文明的互补之美,实现各美其美、美美与共。

青年朋友们,

在人类史的宏大坐标系中,你们何其有幸生在一个各国互通、万物互联、智能互动的新时代。掌上知天下、云端遇知己。这个时代赋予青年人的不止是生活方式的智能便捷,更是思维方式的开放包容。希望你们不负时代,不负韶华,树立正确的文明观,学自身文明,学他国文明,融会贯通、交流互鉴,增进了解、消除偏见,迎接一个文明共生而不是文明冲突的明天。