基于CNKI核心期刊文献分析新型职业农民培育的现状与展望

鄢裕强 孟帅 张春雷 柳军

摘要:对CNKI数据库中有关新型职业农民培育相关北大核心期刊文献进行检索,利用CiteSpace软件进行可视化分析,就发文年份、作者和关键词等进行系统分析,探讨了当前的研究现状、研究热点,并对未来研究进行展望。结果表明:新型职业农民培育研究文献数量总体呈上升趋势;发文机构的合作程度有限,且核心作者群体尚未形成;该领域的主要研究力量为高等院校,职业院校的重视程度不够;研究热点主要集中在新型职业农民培育的路径改革与创新,政策支持与制度设计,培育体系与机制三个方面。未来研究应更加关注新型职业农民培育过程中职业化发展的基本问题探究,通过科学评价机制的构建实现培育的规范化,更好地发挥职业教育在新型职业农民培育中的优势。

关键词:新型职业农民培育;农村职业教育;可视化分析;CiteSpace

中图分类号:F320.3 文献标识码:A DOI:10.16465/j.gste.cn431252ts.20210316

基金项目:江西省教育科学规划课题重点项目(21ZD034);全国软科学研究课题(2020QRK010);江西省基础教育研究课题(SZUNDZH2020-1142)。

新型职业农民是实现农业现代化的重要践行者,也是推进乡村振兴战略实现的重要力量。2012年“中央一号文件”首次提出大力培育新型职业农民后,从国家层面开始了新型职业农民培育之路。在“十四五”开局之年,中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》吹响了全面推进乡村振兴和农业农村现代化的号角。广大农民经历了“身份农民—职业农民—新型职业农民”的职业化演变进程[1]。作为乡村振兴人才“金字塔”的塔基,只有不断夯实这一基础性人才队伍,提升牢固度和扩展宽度,才能增强人才“金字塔”的支撑力[2]。以CNKI数据库中新型职业农民培育相关的477篇北大核心期刊文献作为研究样本,运用CiteSpace软件进行关键词聚类分析,对我国新型职业农民培育研究领域进行全面系统性梳理,厘清该领域的嬗变轨迹和研究热点,探讨研究前沿,并预测未来发展趋势,以期为未来开展更深度的研究提供参考。

1 研究设计

1.1 研究方法

采用文献计量和科学知识图谱可视化分析方法为研究方法,对我国新型职业农民教育与培训的相关研究成果进行分析。可视化分析方法利用陈超美博士开发的信息可视化分析软件CiteSpace,基于网络寻径算法与共引分析对特定领域进行计量,并研究其知识转折点和发展关键路径[3]。

以中国知网在线文献数据库作为数据来源,为更好聚焦新型职业农民教育与培训,运用主题词检索资料。选定高级检索,检索主题词确定为“新型职业农民培养”“新型职业农民培育”“新型职业农民培训”“新型职业农民教育”,时间跨度为所有年份,期刊选定为北大核心期刊数据库,通过人工剔除非学术性文献和重复性论文等干扰项,采用Refworks格式保存文献数据信息,共得到477篇文献。

1.2 研究的时空分布

1.2.1 新型职业农民培育的时间分布

从时间维度进行分析发现,最早发表的文献时间节点为2006年,发文量为7篇;从2012年开始该领域的研究增幅显著。从整体趋势(见图1)来看,我国该领域的研究可大致分为两个阶段:第一阶段为2006—2011年,该时期是新型职业农民教育研究领域的发轫期,共发表文献45篇,年均发文量为7.5篇;第二阶段为2012年至今,该时期是新型职业农民教育研究的增速发展期,共发表文献432篇,年均发文量为48篇,这与2012年中央提出要大力培育新型职业农民这一重大策略有关,表明国家政策对我国新型职业农民培育的研究具有重要的指导和引领作用。在“十四五”规划中,国家明确提出要加快农业农村现代化发展,作为推进农业农村发展主力军的新型职业农民群体必将大有可为。

1.2.2 作者分析

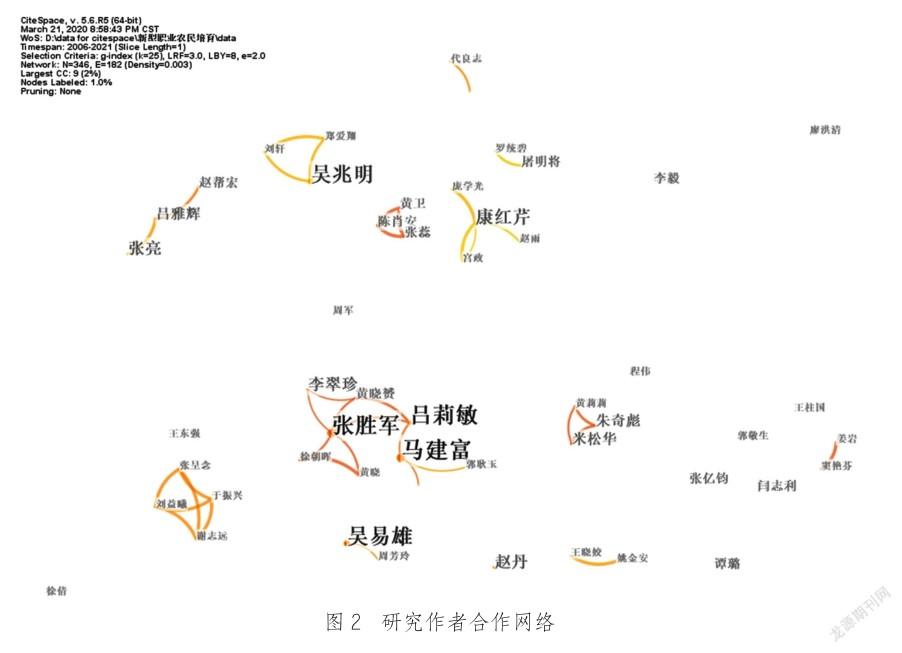

对核心作者进行计量统计分析,从表1可知,马建富教授在新型职业农民培育研究领域发文量最多,发表的论文数达到了13篇;发表10篇及以上的作者还有张胜军、吕莉敏和吴易雄,整体高产的作者还较少。依据“普莱斯定律”可知:只有当核心作者的发文量占总文献量的50%及以上时,核心作者群才形成,且该领域的研究趋于成熟稳定阶段。根据公式M = 0.749(Nmax)?(M为核心作者最低发文量,Nmax为统计时段内发表论文最多的作者发文量),计算得出M = 4.87篇≈5篇,5篇及以上的作者为9名,共发文78篇,占总发文量的15.9%,未超过标准值50%,表明该领域的研究还未趋于成熟稳定阶段,核心作者群并未形成。

从图2可知,马建富、张胜军和吕莉敏三位研究者处于最大节点的位置,节点越大表明论文发表数量越多,同时可以看出我国新型职业农民培育研究的作者合作网络密度较低,初步形成规模的合作团队数量较少。其中规模最大的合作团队为马建富团队,成员有8人,该团队研究视角主要聚焦于农村职业教育培训、乡村振兴等。其次为吴易雄团队,选题主要围绕培养机制、影响因素和路径等展开。

1.2.3 机构分析

从研究机构总体分布状况来看,发现江苏理工学院为发文量最多的研究機构,共发表31篇。从占比分析(见表2)来看,江苏理工学院教育学院、华东师范大学职业教育与成人教育研究所和江苏理工学院农村职业教育研究所等研究机构发文占比较大,与教育相关的本科类高校是该研究领域的主要研究力量,表明教育类高校非常重视新型职业农民教育的研究;同比之下,只有无锡职业技术学院的发文量排在前七名的发文机构中,表明职业院校在新型职业农民培育领域的研究程度不够。

1.3 研究热点分析

基于图3和表3关键词出现的频次和中心性分析,新型职业农民培育研究领域的研究热点主要聚焦在以下几个方面。

1.3.1 乡村振兴战略下新型职业农民培育的改革路径与创新研究

在走向快速城市化、现代化的进程中,乡村青壮年劳动力涌向城市和非农部门, 乡村社会内部“空心化”现象普遍出现[4]。如何在乡村振兴战略背景下,更深入地探究新型职业农民培育的改革创新点,为乡村人才振兴提供强有力的支持,学者们从不同维度进行探讨并给出了对策。刘琦[5]指出应以扎实推进乡村振兴战略实施为总纲,落实政策扶持以缓解后顾之忧,完善职业教育培训体系以提升培育质量,甄选培训对象以优化农业人才队伍,强化保障措施和能力以营造良好生产生活环境。覃扬庆[6]从建立健全农民教育培训机制、创新培训形式、拓展培训内容和加大支持力度等方面提出了培育策略。孙莉[7]则认为应从服务乡村振兴战略的目标定位和价值取向的确立出发,助推农村学习型社会的发展。此外,为解决新型职业农民培育针对性不足、效果不佳等问题,学者[8-9]提出了应实现职业农民选拔、培育思路和模式的精准化,从而实现新型职业农民培育路线的精准化。亦有学者[10]从生态系统的视角入手,认为需要构建新型职业农民培育的生态体系,以生态学的视角和方法去系统性解决。同时,以社区教育去提高其现代市民素质和现代化能力则是增强新型职业农民农业现代化的另一重要途径[11]。探索出符合时代要求的系列有效路径,对破解“三农”问题,助力“三农”工作朝着农业农村现代化这一未来图景扎实推进,具有重大现实意义。

1.3.2 新型职业农民培育政策支持与制度设计研究

杨柳等[12]从培育体系、政策法规、金融支持等角度出发,系统梳理美国职业农民培育工作中的成功经验,为我国新型职业农民培育的科学发展提供借鉴。柳一桥[13]在分析了德国农业职业教育的保障机制、典型特征及体系结构后,发现德国保持高效率农业生产的关键性因素是其完备的农业职业教育体系的建立。李毅等[14]通过对韩国农民职业教育的梳理,发现韩国先后颁布的《农村振兴法》《农业和农村社区综合计划》等一系列法规使得职业农民培育在财政支持、内容等得到了保障,对韩国职业农民培育起到了保驾护航的作用。国外的实践结果证明,职业农民教育与培训工作开展得越好,其国家农民职业教育立法和体系建立得越完备[15]。在对国内政策支持的研究方面,学者大多从政策回顾、路径完善和效果评价等方面对我国新型职业农民培育工作进行了系统研究。张亿钧等[16]认为我国新型职业农民培育工作的政策出台分为两个阶段:2005—2011年的政策酝酿阶段和2012年至今的政策明确与发展阶段。也有学者探究了培育过程中政策执行阻滞因素及化解之道。王玉华[17]利用政策执行模型,提出了消解新型职业农民培育政策执行阻滞的路径,提高了政策执行的效果。吕雅辉等[18]基于 28 个省 101 个项目县《新型职业农民扶持政策办法》进行新型职业农民培育政策保障研究,结果表明:政策扶持对于地方财政困难的实施效果差,且政策扶持具有滞后性。另外,在加强农业农村现代化顶层设计的同时,要注重现代生产要素等支持系统对新型职业农民的成长优化[19]。应因地制宜出台产业扶持政策、强化教育培养政策、健全政策保障扶持体系、专项计划落实职业农民扶持政策[20]。

1.3.3 新型职业农民培育体系与机制研究

新型职业农民培育社会支持体系是指由国家、院校等不同层面互相作用的支持系统构成的有机整体,促进其可持续发展。新型职业农民的培训工作是任重道远的,除了培训工作本身的准确性之外,社会多主体的共同参与扮演了重要角色。罗统碧等[21]指出新型职业农民培育作为新型模式和观念,需要政府、培训机构、涉农企业、社会组织、涉农院校五大力量的协同合作,才能促进培育工作的开展。在如何更好地发挥农村职业教育作用层面,需树立农耕价值文化的正确观念,农村职业教育体系的完善,并鼓励外生驱动力量主动参与其中,促进乡村振兴发展[22]。郭小建等[23]通过分析职业院校在培育工作中的独特优势,指出其应用型人才培养定位、招生的“亲民性”、行业资源优势以及完善实用教育培训平台等为职业农民培育提供了保障。同时有学者[24]提出高职院校实行新型职业农民“三育人双证书一体化”的培育模式。在产、学、研、教一体化的格局下,以农科高校为依托,以各级农民学校为主体,职业院校共同参与,打造多层次的培训教育阵地[25]。另外,社会组织通过职业教育培训氛围营造农民职业文化的创建,推动政府重视和支持,吸引城乡高素质青年人志愿成为新型职业农民[26]。承载着公共服务提供者、培育环境营造者等多重角色的政府要在新型职业农民培育中发挥好角色的应有作为[27]。总结该方向的研究成果发现,构建一个由政府、社会组织等组成的社会支持系统,是职业农民培育工作的内在性需求。

2 结 论

从整体来看,近15年新型职业农民培育研究的特征主要体现在以下几方面。其一,在研究方向上,该领域的研究较大程度是以国家政策方针为导向,从2012年中央提出要大力培育新型职业农民这一重大策略之后的发文量可直观体现出来。其二,在研究对象上,当下研究对象仅限于对过去“身份农民”的培育,在城乡一体化发展的前提下,未来新型职业农民培育应以“職业”为关注点。其三,在研究内容上,学者大多从政策文本出发,研究新型职业农民培育的路径改革、社会支持系统等,涉及新型职业农民培育的评价机制构建、职业化发展等方面的研究较少。其四,在研究方法上,该领域采取理论思辨的研究者居多,定性研究较多,少量定量文章的研究对象选取范围多局限于某一地区,缺乏对全国范围或某一特征类型的新型职业农民进行研究。新型职业农民的培育虽经过近15年的探索发展,取得了阶段性的研究成果,但与实现乡村振兴的宏远目标而言,该领域的研究任重而道远。

3 展 望

3.1 新型职业农民职业教育优势研究

从职业教育与人才培养维度看,职业教育与新型职业农民培育的直接关联性最强,是新型职业农民培育的主战场和主渠道,但从现阶段研究成果来看,职业教育主动参与我国新型职业农民培育的力度还远远不够。农村职业教育虽冠以“农村”之名,但未实现精准面向乡村发展,未来需加大职业教育与乡村振兴进程的融合度,将研究的重心点下移到新型职业农民等具体实践层面。同时,现行教育资源配置与政策体系难以解决乡村振兴人才需求的现实挑战,从城乡融合发展视角构建起服务于乡村建设和促进“三农”发展的人力资源开发支持体系,为新型职业农民培育创建良好的环境,做到职业教育协同乡村振兴发展,是未来该领域学者的一个重要方向。此外,以职业教育和产教融合为载体,推动城乡间要素双向流通,吸引更多高学历、高素质的不同类型人才在乡村就业创业,这对破解现阶段乡村振兴的人才需求从何而来问题有一定的实践意义。

3.2 新型职业农民培育评价机制研究

科学合理地对新型职业农民培育质量进行评价是有效整合资源,破解培育工作难题的必然选择。然而,通过对相关文献的检索发现,针对培育过程中的绩效评价的研究和培训成果的研究尤为少见,我国新型职业农民培育工作尚未建立起完善科学的监督、评估机制以及构建科学的培训效能评价模型。新型职业农民职业能力的提升直接关系到就业和创业的发展,职业能力提升的关键在于培训机构培训工作的规范与否。在未来的研究中,应积极探索新型职业农民培训过程监督机制和培训效能评价框架的构建,以此提升培训工作的精准性及服务水平,规范培训环境,提高培训的效能,更好地实现乡村振兴和农业农村现代化。

3.3 新型职业农民职业化发展研究

目前关于新型职业农民的“职业”属性如何凸显方面的针对性研究还不多见,理清这些问题能科学有效地提高新型职业农民培育工作的质量。随着农业现代化的发展,农村产业发展呈现一二三产业的融合发展的新态势,应对农业农村产业发展新形势,如何进一步促进新型职业农民职业能力持续提升,特别是针对不同类型新型职业农民的职业能力持续提升,以及构建开放融通的政策扶持机制等研究须加强重视,为新型职业农民能力建设厚植沃土。同时,我国新型职业农民培育工作正处于爬坡过坎的关键时期,提升农民的职业认同是核心要务,如何从“三农”自身发展角度出发,系统性思考新型职业农民职业认同感的价值取向和时代内涵,新型职业农民认同感获得的内生动力从何而来将成为新的研究课题。

参 考 文 献

[1]吴兆明.职业化进程中农民职业教育与培训研究回顾、热点与趋势[J].成人教育,2021,41(3):58-66.

[2]王柱国,尹向毅.乡村振兴人才培育的类型、定位与模式创新:基于农村职业教育的视角[J].中国职业技术教育,2021(6):57-61+83.

[3]CHEN C M. CiteSpace II: Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2006, 57(3):359-377.

[4]刘祖云,姜姝.“城归”:乡村振兴中“人的回归”[J].农业经济问题,2019(2):43-52.

[5]刘琦.乡村振兴战略下新型职业农民精准培育策略研究[J].农业经济,2021(2):86-87.

[6]覃扬庆.新型城镇化背景下新型职业农民培育体系构建[J].农村经济与科技,2019,30(8):218-219.

[7]孙莉.乡村振兴战略下农村职业教育的改革与创新发展[J].教育与职业,2018(13):5-11.

[8]何超群,吴锦程.精准扶贫战略下福建省新型职业农民培育研究[J].职业技术教育,2016,37(13):65-69.

[9]兰海涛,李月,屠明将.论新型职业农民教育培训的现实困境与优化路径[J].教育与职业,2020(10):74-78.

[10]危浪,桂学文,喻红艳.我国农村职业教育研究的前沿热点与演进态势:基于CNKI(1992—2019年)文献的知识图谱分析[J].成人教育,2020,40(3):42-48.

[11]田书芹,王东强.论新型城镇化进程中新型职业农民社区教育模式创新[J].继续教育研究,2016(6):30-31.

[12]杨柳,杨帆,蒙生儒.美国新型职业农民培育经验与启示[J].农业经济问题,2019(6):137-144.

[13]柳一桥.德国农业职业教育对我国新型职业农民培育的启示[J].农业经济,2018(4):64-66.

[14]李毅,龚丁.日本和韩国农民职业教育对中国新型职业农民培育的启示[J].世界农业,2016(10):59-64.

[15]杨琴,吴兆明.国外职业农民职业教育对我国新型职业农民培育的借鉴与启示[J].成人教育,2020,40(6):76-81.

[16]张亿鈞,朱建文,李想.新型职业农民培育保障体系:政策回顾、效果评价和完善路径[J].职教论坛,2019(6):91-96.

[17]王玉华.新型职业农民培育政策执行阻滞及化解之道[J].中国职业技术教育,2021(6):62-67.

[18]吕雅辉,张亮,王丽丽,张润清.新型职业农民培育政策保障研究:基于28个省101个项目县《新型职业农民扶持政策办法》文本分析[J].中国职业技术教育,2020(3):68-73.

[19]何曉琼,钟祝.乡村振兴战略下新型职业农民培育政策支持研究[J].中国职业技术教育,2018(3):78-83.

[20]万蕾,刘小舟.新型职业农民扶持政策:欧盟共同农业政策的启示[J].世界农业,2015(5):159-161+171.

[21]罗统碧,屠明将,王汉江.对新型职业农民培育社会支持系统的思考[J].教育与职业,2020(4):93-97.

[22]张春雷,柳军.乡村振兴战略背景下农村职业教育的发展逻辑与路径选择[J].粮食科技与经济,2020,45(2):124-126.

[23]郭小建,齐芳.高职教育在新型职业农民培育中的优势、问题与改进策略[J].黑龙江高教研究,2021(5):108-113.

[24]李立.乡村振兴战略下高职院校新型职业农民培育模式研究[J].农村·农业·农民(B版),2021(4):63-64.

[25]王柱国,丁晓荣.地市高职培育新型职业农民的实践探索与发展思考[J].职业技术教育,2018,39(15):63-66.

[26]马建富,黄晓赟.新型职业农民职业教育培训社会支持体系的建构[J].职教论坛,2017(16):19-25.

[27]马富.新型职业农民培育中政府的角色及作为[J].中国职业技术教育,2016(18):64-68.

The Current Status, Prospect of the Education Research of New Vocational Farmers

Yan Yuqiang1, Meng Shuai 2, Zhang Chunlei3, Liu Jun2

( 1. College of Humanities and Public Administration,Jiangxi Agricultural University , Nanchang, Jiangxi 330045;2. Vocational Teachers College, Jiangxi Agricultural University, Nanchang, Jiangxi 330045; 3. Jiangxi Institute of Engineering, Xinyu, Jiangxi 338099 )

Abstract: Retrieve the core journal literature of Peking University related to the cultivation of new-type professional farmers in the CNKI database, use CiteSpace software for visual analysis, and conduct a systematic analysis on the year of publication, author and keywords, etc., discuss the current research status, research hotspots, and the future The research is going forward. The results show that: the number of research documents on the cultivation of new-type professional farmers is generally on the rise; the degree of cooperation among publishing agencies is limited, and the core author group has not yet formed; the main research force in this field is colleges and universities, and vocational colleges are not paying enough attention; research hotspots It mainly focuses on the path reform and innovation of the cultivation of new-type professional farmers; policy support and system design; cultivation system and mechanism. Future research should pay more attention to the exploration of the basic issues of professional development in the cultivation of new-type professional farmers, and realize the standardization of cultivation through the construction of a scientific evaluation mechanism, and better utilize the advantages of vocational education in the cultivation of new-type professional farmers.

Key words: cultivation of new professional farmers, rural vocational education, visual analysis, CiteSpace