“叛逆者”的哲学

王升远

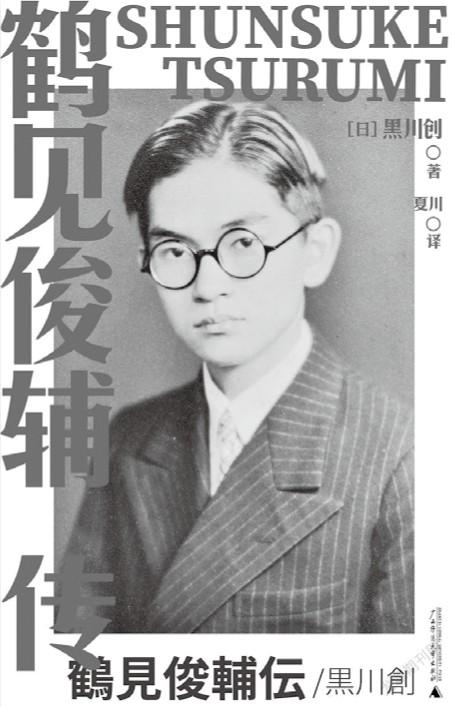

近些年来,国内引进了多部鹤见俊辅关于战后日本思想和大众文化的著述。作为战后日本思想界的旗帜性人物,鹤见俊辅以93年的传奇,折射20世纪日本知识分子的心灵秘史。

“不良少年”的思想与行动,何以塑造战后日本?

1973年11月6日,日本“公共外交先驱者”、作家鹤见祐辅(1885—1973)的告别礼拜,在普连士学园讲堂举行。“除了亲属以外,贵格会信徒、越平联人士、官员、律师、作家乃至举着太阳旗的右翼白发老人也共聚一堂。这个光景好像正映照出鹤见祐辅的人生。”而事实上,在长女鹤见和子看来,作为职业政治家,父亲的功绩几乎为零,但却“笨手笨脚偏爱做”。如此说来,对于逝者及其家族来说,告别仪式上的“点睛之笔”应是宫内厅使节捧着 “勋一等瑞宝章”的出现,这似乎是对祐辅一生的至高褒奖,也是这位出身平民的政治家生前热望之荣光。

然而,让在场亲友和为此事奔走的议员们始料未及的是其长子鹤见俊辅(1922—2015,日本战后思想家)的反应——本应起身恭迎的他,却岿然不为所动,“虽然脸色未变,但他对故意撞上这一仪式派来使者这件事感到愤怒”。——《鹤见俊辅传》(2021)的作者黑川创所生动呈现的葬礼剧情,可谓是鹤见父子一生性情、际遇与政治选择的绝佳写照。

尽管对祐辅的政治人生并未用力提携,但在其背后,岳父后藤新平(1857—1929)在日本政界的人脉资源与影响依然是不可小觑的。可以说,后藤与鹤见父子之间是政治家褪色、思想家凸显的三代;当然,这不仅是际遇,也是“选择”。在接受小熊英二和上野千鹤子采访时,俊辅明言,家世背景对自己而言乃是其思想与行动“方法以前的方法”,他强调,“对我来说哲学的原型就是我自己的家庭关系,我跟我父亲、我妈妈的关系。这已经是我的思想的根了”。可以说,家庭原本就是最小单位的政府,是国家的投射和隐喻,对于这一政治家族来说便更是如此。明治、大正时期的政界大鳄后藤新平的长袖善舞,对于俊辅而言毕竟只是朦胧稀薄的幼时记忆,但父母的作用则是具体可感的。当祐辅直接挪用了伊藤博文的原名“俊辅”为其长子取名时,他不会想到自己过剩的精英野望却成了后者一生不可承受之重负。

不同于在贵族院中拥有永久席位的后藤新平,在子女眼中,鹤见祐辅表里不一的伪善性格,实则是政治资源先天不足、只能在公共空间中抢占风头的大正“选举政治”之产物。事实上,祐辅主张的 “新自由主义”正是一套让人“一言难尽”的观念,是在日本国家利益与自由主义之间的微妙平衡,在太平年代犹可左右逢源,随着昭和日本与国际社会龃龉日甚,这套有违同一律的话术揆诸现实,便显得左支右绌,祐辅最终走向国家主义的结局也不难想见。

在日本政治史和思想史研究中,“轉向”特指昭和初期以来,在《维持治安法》这一官方权力之压制下,共产主义者、社会主义者放弃之前的思想信仰的事态。1933年,后藤新平家族的近亲、日共早期领导人佐野学在狱中发表“转向”声明,这一标志性事件对日本的左翼运动产生了巨大而深远的影响。而在《战争时期日本人精神史》中,俊辅却以作家伊藤整为例,言及战时自由主义者的转向及其战后反思,其背后则应是对乃父政治人生的深刻感知与剖析吧。他将对 “转向”的思考从特定时空、特定群体的案例推向了更为普遍的层面,将其定义为“由于国家强制力行使的结果,造成个人或个人所属集团发生思想上的改变”。

在俊辅眼中,父亲的政治活动与家庭生活之间存在着奇妙的二律背反:在家庭内部,他一直是有着明显左翼倾向的子女之见解的支持者;而一旦出了家门,作为政治家处世,却又对军队及其权势不断妥协。作为政治家、思想家的父亲这种政治与生活割裂、言行不一的举止,构成了俊辅在战后所推动的“转向研究”之问题意识原型。战争的终结却并不意味着“转向”问题在思想与政治层面已获得了解决,它也并不是一个独属日本的政治和思想问题,作为一种思想资源应该为今人所共享,至今亦值得我们反复回到历史现场予以追问和省思。

然而不同于他人,无论是佐野学抑或是鹤见祐辅,这两位分别代表了日本马克思主义者和自由主义者转向的旗帜性人物都真实地存在于俊辅的家族之中;职是之故,对他而言,转向的问题不唯是单纯的思想史课题,更是其生活、生命中绕不过去的人生命题。转向研究在俊辅一生中的地位举足轻重,以至于在被问及一生之代表作时,他首推《转向》三卷——尽管那并不是他的独著。

较之于父亲的表里不一,母亲爱子却是一位“全心全意地坚持言行一致、自我奉献的正义人士”,同时又是一位绝不容许撒谎的人。就如同俊辅在《我的母亲》中所坦陈的那样,“如果很真诚,她最终又什么都可以原谅,这可能并不算是完善的思想,但对我来说却是精神的故乡”。据此,小熊英二敏锐地洞察到,在转向研究中,俊辅对撒谎变节者的不宽容可能是母亲人格潜移默化的影响所致。在言行一致、乐于奉献的意义上,他后来的人生与其母的行事风格极为相似。

尽管如此,母亲严厉的管教风格让他意识到被爱是一件辛苦的事,在其对立面,自己试图保有做坏事、做坏孩子的自由;同时,也让他对以“正义”为名的加害性产生了警惕,尤其当它与“权力”集于一身,更可能引发严重后果。这使其一生都远离宗教性质的组织和团体,在《期待与回想》中他将此称为“作为恶人的自我定位”。

父亲最终把“反对日本文部省的教育方针”“反对日本社会”“有了所有成为混混的品行”的鹤见俊辅送到了美国,这位在家庭和国家双重意义上的叛逆者考进了哈佛大学。

黑川创在描述俊辅的哈佛留学生活时,特别提到了他与该校远东语言系主任叶理绥教授的交往,并将二人交往描述为同为漂泊者的情感靠近。较之于因俄国革命而流亡世界各地的真正漂泊者叶理绥,俊辅自然算不上真正的“漂流民”,他身边还有姐姐和子以及终生亦师亦友的重要存在——经济学家都留重人的守护和指导,他走上强调通过生活验证思想之真理性的实用主义哲学道路,也与后者的建议直接相关。在我看来,这一选择中还有个可能被忽略的因素,那就是父亲祐辅的潜在影响。在鲁迅译介的《思想·山水·人物》中,祐辅便有文直言:“一面因着社会一般的切望,书斋生活者应加反省;而一面也应该造出使思想家可以更容易地和实社会相接触的社会来。”

而俊辅最终离经叛道、走上了反思乃师卡尔纳普实用主义哲学道路的催化剂,正是走出书斋、告别“第一病”(“靠学习去拿第一的人,除了当第一之外就没有其他的追求”)之后的战争经验。1942年6月,他乘坐日美交换船离开美国返回日本,随即加入了海军,再次海外漂泊。从军经历,让俊辅意识到其在美国所受的学术训练与现实状况之间发生了严重的偏离,“把自己作为方法”的实践,让其开始对哈佛习得的知识体系产生了动摇。他从逻辑学者卡尔纳普那里学到的是建立在精确的逻辑实证主义基础上的哲学,它始终是将解决了的问题作为对象、精选可证伪的命题。然而,就如黑川创所言,“在围绕战争的诸种现实中,没有与这种精确性相呼应的东西”。另一方面,卡尔纳普的命题分类法受到了康德分类法的支持,俊辅也曾一度沉迷于康德分割善与真的方法,然而哲学“圈外人”都留重人却提示他,“是我的话,就从恶出发”。

事实上,俊辅对于“恶”的自觉与那场席卷全球的战争有着显在的关联。堕落、邪恶不再是单纯的哲思对象,而是时时迫近、无可逃避、可知可感的日常,它要求局中者“毫不犹豫”地做出抉择——战火中没有道德完美主义存续的空间。在东南亚战场上,对俊辅最大的考验、也是让其获得哲学“重生”的现实契机,或许就是性和生死。由于青少年时代的两性经验,使他对凭恃国家、军队之“力”与女性发生关系的行为心怀抵触,尽管在个人层面他可以通过克己之道维持内心秩序,但在雅加达的海军武官府,一旦被上级命令“找个女人”,他也只能照做;当被命令“杀了他”,就会不说废话地杀了他。

当然,他不仅是阿伦特意义上“平庸的恶”之施行者,时而也会沦为“恶”的加害对象。在军队中,将俊辅当做不容赦免的私刑对象者,多是坚信战争信念的年轻人、优等生;这让他深刻地感知到,这些充满上进心的“纯粹”或“正义”,对于没有满足其标准的人来说,意味着何等的暴力。而在军队里,暗中保护了他的却是没有出头之日的老兵——作为军人而言,他们自然是劣等生。从军经历让俊辅意识到了“纯粹”“正义”的加害性,意识到善与恶、加害与受害、正义与非正义这类二分法的虚妄,意识到这些人为制造的概念不过是一套“不自由的制服”,甚至于在他那里,美国对于日本而言也始终是个难以精确界定善恶的国家。

此外,在对卡尔纳普的反思中,还有一个重要的机缘——阅读泰戈尔的《人生的亲证》,这是俊辅在昭南岛旧书店中的意外收获。在此书序言中,泰戈尔指出,从印度传统教义体验中浮现出的有生命的语言,其意义永远不会被某一逻辑阐释体系详尽无遗地阐释清楚,只能通过每个人的生活经历不断予以说明,并在新的发现中增加它们的神秘。泰戈尔的这种接近于无限的认知连锁论,有效弥合了符号论与现实世界之间的裂痕;这种哲学意义上的“重生”,刺激俊辅在从爪哇返国前,即已着手写作其最初的小书《哲学的反思》。与泰戈尔的相遇,使俊辅从“被造出来的人”逐渐走向了“创造的人”。

战后的1950年,鹤见俊辅出版了其第一本大作《美国哲学》,旨在重构“实用主义”。他批判性地继承了皮尔士、奥托、霍姆斯等人的哲学观念,探索实用主义的“日本自生”之路,强调可错、开放、介入、行动、联动,将“每个人的哲学”视为工作目标,号召“各行各业涌现出讨厌哲学的同人,一起将错误变成正确,成为打倒哲学运动的有生力量”。在此书中,俊辅在秉持文学精英主义的庞德之外,还关注到“爱默生、梭罗、惠特曼三人,都强烈主张他们的作品与民众日常的对话中的连续性”。战后这位哲学的解构者饬力主导创办《思想的科学》杂志、倡导“庶民列传之会”工作和生活记录运动、领导“转向”共同研究、参加“无声之声”游行和“越平联”(“给越南和平!公民联合”之简称)等运动,皆可视为其哲学重生后的日本实践。

在俊辅自美返日的交换船上,发生过一次千人左右的大规模“转向”。这让他深刻意识到,转向并不是单单发生在上一代政治家、知识人身上的历史问题,也是会随时发生自己身边、同代人之间的现实问题。事情起因于当时有一个女学生问,军人在美国有直接拒绝服兵役的运动,在日本是否也可以谈论这类话题,结果被换乘前毫无国粹主义思想的留学生们群起而攻之。俊辅意识到:经过两个半月的航行……集体中,还是这些人,谁也没有换,但下船时与上船时完全判若两人,出发时和到达时完全不同,这是1500人的动态社会学的实例。

這是从一个国家跨越到另一个国家的航海之旅,亦是跨越两种文化的航海之旅。大部分人包括学生都从一种语言切换到了另一种语言。当然,这种语言的转换,不仅是从英语转换为日语,可以说,这便是学生们集体换了一身名曰“日本”的“制服”。在同行者中,却有一位让他深感钦佩和启发的异类——数学家角谷静夫。乘船途中,俊辅迎来了自己的20岁生日,角谷为此向海里投了一个漂流瓶以示纪念。他没有使用英语或日语,而是将自己发现的定理写了下来、放进瓶子,并表示若能与火星人交流,他就在地面上画个大大的三角形,把表示毕达哥拉斯定理的符号也写进去。这让人想到恩斯特·卡西尔在《人论》中的说法:“几乎没有一个句子——数学的纯形式的句子或许例外——不带有某种情感或情绪的色彩。”鹤见发现,角谷及其写下的定理,便是超越了政治立场、民族认同且不被特定语言体系束缚的存在。

就像小熊英二指出的那样,毕达哥拉斯定理、日常用语都是超越了民族多样性,是人类所共通、共享的。肇端于明治时期的日本近代文化民族主义发展到昭和前期,已在军国主义政府的着意操控、强化下登峰造极,学术界、思想界也参与到了各式文化/国民性独特论、国体优越论的知识生产。1945年日本战败、军国主义破灭,1946年俊辅出版了战时即已着手写作的《哲学的反思》。书中,他在批判了战时泛滥的“符号使用法”、殖民地压迫之同时,提出了自他联结所必要的“同情”——即在承认别人与自己不同的基础上,与其发生共鸣,进而产生连带感。

如小熊英二所言,与毕达哥拉斯的三角形一样,俊辅眼里的“大众”也只是“‘大千世界共同存在的诸多因子’的别名”,它不受语言、国籍、民族、阶级、信仰等的规定和羁绊。他试图以战时日本对亚洲诸民族的压迫为批判对象,树立一种包容开放的国际精神、同情心和同理心,据此确立“与世界重新结合的方法”,找到一条经由民族主义通向国际主义的道路。事实上,俊辅倡导“越平联运动”、援助美军越战逃兵、发起营救韩国诗人金芝河的运动等,都在这一“超越国界的市民”之观念的延长线上。我将此视为一种联结世界的求同“接口”,它不仅试图为日本确立战后重建应有的“人本位”取向,也为其提示了一条重返国际社会的宏阔的道路。

近年来,鹤见俊辅的著作在国内多有译介,他的主要作品《战争时期日本精神史》《战后日本大众文化史》等都已被译入中文读书界。有趣的是,俊辅的本业是实用主义哲学,他的代表作之一的《美国哲学》等却鲜见问津者。在中国,他并不是作为一位美国哲学研究者被理解的,而是作为一位活跃在战后的日本思想家被接受的,这本身便是一个值得注意的问题。俊辅的一生似乎都是以边缘消解中心、以恶反观善、以大众挑战精英、以“黑社会道义”破解“理性判断”、以经验重审“超自然”、以生活省思哲学。他并不是一个建构者,在战争与革命的“短20世纪”,他始终是主流、正统、精英、权威、强者的叛逆者和挑战者。

哲学家即为爱智者,据说以此自称的苏格拉底就对那些以“智者”自居的人极为反感。从这个意义上来说,俊辅的一生实则就是在哲思与生活、观念与行动、抽象与具象之间不断循环往复和追寻的一生,直至“老聩”。年轮对他而言,也并不构成自我圣化的资本抑或认知更新的屏障,“他有一种智性野心,试图将‘老聩’作为一种方法,通过记录日日的碎片,再次参与新的冒险。现在的自己,或许在那里能够遇到尚未意识到的自己”。而这不正是一种彻底的哲学家姿态吗?

《鹤见俊辅傳》的作者黑川创是一位自其父辈起便与俊辅交厚的小说家。知人论世是知识分子精神史研究的重要前提,在直到2015年俊辅去世的半个多世纪中,作者与传主之间始终保持着亦师亦友的亲密关系。从生活到行动、从个人到家族、从家族再到国家,黑川以大量的史料,带着同情与理解,以小说家所独有的文学才华写作了一部可读性极强的传记,我们可以从中窥见鹤见俊辅的个人史,以及以其家族的人事网络为纽带而铺展开来的日本百年史。同时亦须注意,黑川固然抓住了俊辅人生中的两个重要关键词——生活与行动,并基本以此结构篇章,但作为一个重要思想家,俊辅与每个时代议题、思想界敌友之间复杂交错的知识联结自然也是断不容忽视的。从这个意义上来说,小熊英二的《“民主”与“爱国”》中关于鹤见俊辅的相关讨论,以及他与上野千鹤子对俊辅的访谈——《战争留下了什么》,皆可拿来并读。在这本访谈录的后记中,上野描述了访谈现场的情形:两位有备而来且话锋犀利的访客与俊辅的“对话中常常出现充满苦涩凝滞的沉默。鹤见先生仰面向天,挤出话来讲”。这种刺到痛处、挠到痒处、直指盲点的紧张感,对理解战后日本的思想生态是不可或缺的口述史文本。我想,拥有黑川创和小熊英二这两位知己,鹤见俊辅是幸运的。