电商经济与会展规模:来自中国的经验证据

课题组

摘要:电商业和会展业作为平台经济下的商务形态,两者间既有联系又有区别。在高新技术发展与新冠肺炎疫情催化下,会展业与电商业由相互竞争向相互融合、优势互补转变。为更好地了解电商业与会展业之间的作用关系,推动会展服务模式转型升级与双线融合商业形态创新发展,利用2012—2019年我国30个省市区的面板数据构建计量模型,对全国层面和区域层面电商经济与会展规模之间的影响效应进行实证分析和稳健性检验。从全国层面看,会展规模对电商经济具有显著正向影响,但电商经济对会展规模没有显著影响。从区域层面看,两者间的影响效应在我国中部、东部、西部三个地区存在区域异质性。其具体表现为,在西部地区电商经济对会展规模具有显著正向影响,在东部和中部地区这种影响效应并不显著;在东部和西部地区会展规模对电商经济均具有显著正向影响,且在东部地区这种影响效应更强,而在中部地区则呈现出显著的负向影响。后疫情时代,为更好地推动电商业与会展业融合发展,应重视会展业对电商业的带动作用,加大实体产业对虚拟经济的支撑力度;应运用新模式、新技术、新场景,推动线上线下深度融合与实体虚拟协同创新;应采用区域差异化策略引导建立与区域发展特征相匹配的产业融合发展机制。

关键词:电商业;会展业;线上线下融合;双线会展

中图分类号:F724.6文献标识码:A文章编号:1007-8266(2021)07-0019-10

基金项目:国家自然科学基金项目“企业赞助:重赞助匹配,还是重活动质量?——基于消费者调节聚焦视角的研究”(71502019);教育部人文社会科学研究项目“节事吸引力感知维度及其影响研究”(17YJA630031);四川大学人才引进科研项目“企业赞助对赛事品牌资产的影响研究——基于职业体育赛事的视角”(20822041A4222)

自2015年政府工作报告首次把“互联网+”行动计划作为国家战略提出以来,电商业迎来了新的发展热潮[ 1 ]。近年来,我国电子商务交易额稳居世界第一位,电商大省、电商城市、电商园区持续涌现,推动电商经济发展已被列入一些地区的战略规划[ 2-3 ]。与此同时,会展业作为城市经济的助推器,对经济发展的拉动作用得到了学界和业界的广泛认可[ 4 ]。目前,我国拥有世界上最大的展览面积和最多的展览场次,成为全球会展第一大国。上海、深圳、成都等国内知名会展城市相继出台各类会展业支持政策,以打造国际会展之都、建设国际会展名城作为城市发展的战略目标[ 5-7 ]。自2015年国务院发布《关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》以来,如何加快会展业转型升级、推动会展业创新发展成为业内长期关注的热点话题。有学者指出,新兴电子商务产业的崛起和传统产业的电子商务化转型将在调整经济结构和转变发展方式中发挥更加重要的作用[ 2 ]。2020年新冠肺炎疫情的暴发使传统实体经济受到了较大的冲击和考验[ 8-9 ],也倒逼会展业进行颠覆性变革,开启双线融合发展新模式[ 10 ],电商业与会展业的融合发展有了更加广阔的空间。

2020年3月,国家要求创新展会服务模式,确立了新时期我国会展业与新技术发展相结合的总体思路[ 10 ]。2020年4月13日,商务部办公厅发布《关于创新展会服务模式培育展览业发展新動能有关工作的通知》,进一步明确了促进线上线下融合发展的必要性[ 11-12 ]。据统计,在2018年全国各地出台的会展业扶持政策文件中,有14个省市鼓励推动双线融合的会展模式创新[ 10,13 ]。新冠肺炎疫情暴发后,双线融合的创新模式成为重振会展业的“法宝”[ 14 ]。不仅中国国际服务贸易交易会、中国进出口商品交易会、中国国际进口博览会等一批国家级贸易展会以及全国糖酒商品交易会、中国国际智能产业博览会、中国国际服装服饰博览会等行业展会开始以“线上+线下”的新形式举办会展,而且阿里巴巴、腾讯、华为等互联网科技巨头也纷纷涉足会展业,催生了“云会展”这一新业态的出现[ 10,15-16 ]。全国多个城市也纷纷行动起来,进行会展服务模式创新的初步尝试。比如,成都启动建设首个双线智慧会展平台——IES智慧会展平台,培育线上线下交互的智慧会展新经济业态[ 17 ];杭州在跨境电子商务综合试验区引入“网展贸”这一全新的数字展览模式,形成了初级的跨境电商企业在线会展新业态[ 12 ]。在高新技术发展与新冠肺炎疫情催化下,会展服务模式从“线上线下”(Online To Offline,O2O)到“线上线下再线上”(Online to Offline to Online,O2O2O)一直到“线上线下完整融合”(Online Merge Offline,OMO),实现了一系列发展创新,会展业界的关注点从与电商业相互竞争转变为如何相互融合、优势互补[ 13,18 ]。为推动会展服务模式转型升级与双线融合商业形态创新发展,研究电商业与会展业之间的作用关系显得尤为迫切和重要。

电商业与会展业作为平台经济下的商务形态,其本质都是为买卖双方提供信息交流和产品交易的双边市场和中介平台[ 19 ],进而推动资源要素的集聚、互补与整合[ 20 ],发挥降低交易成本、提高交易效率、促进经济发展的重要作用[ 21-23 ]。不过,两者又有所区别[ 24 ]:会展业重内容、重体验、重互动,其核心功能是品牌推广、渠道建立和新品发布[ 15,25 ];电商业重效率、重流量、重成单,其核心功能是渠道零售、商品交易和订单达成[ 15,26 ]。基于两者互补的特性,不少观点认为,两者间是一种互替或互补关系[ 8,10-11,15,27-28 ]。但事实果真如此吗,两者间真的只是简单的替代或补充关系吗,是否存在其他的作用关系呢?尽管已有研究针对这些问题提出了自己的见解和判断,但至今还没有研究从理论视角对此进行严谨的实证分析和可靠的科学解答。

鉴于此,本研究利用2012—2019年①我国30个省市区的240个省级面板数据(不包含我国香港、澳门、台湾和西藏自治区的数据②)构建计量经济模型进行实证分析,通过检验电商经济与会展规模之间的影响效应,识别电商业与会展业之间的作用关系,并分析比较东部、中部、西部三个地区的区域异质性。这不仅丰富了电商业与会展业相关研究的理论成果,也有利于政策规划与产业融合发展。

发达国家的经验表明,电商业与会展业的深度融合能够提高会展业的运作效率和服务水平。德国经济展览和博览会委员会(AUMA)与美国展览业研究中心(CEIR)的调查均显示,实体展会与电子商务的结合不仅能帮助企业更加有效地工作,而且能为客户提供更加优质的服务[ 27 ]。国内学者也普遍认为,实体会展与电子商务的结合会产生“1+1>2”的双赢效果。比如,李曼[ 27 ]认为,会展中心可从传统场馆会展的信息化管理、以网络宣传和对外服务为主要功能的会展中心网站建设、为参展商提供增值服务、促成网络交易洽谈与结算、实现各区域会展中心的资源共享与协作、实现传统场馆会展与网络虚拟会展优势互补等六大层面循序渐进地搭建电子商务平台;庾为等[ 28 ]认为,传统会展与网络展览的融合已经成为会展业发展的必然趋势,电子商务企业凭借自身得天独厚的优势,将成为这种发展模式最好的实施者。电子商务企业涉足线下会展业,利用自身对行业资源的整合力,以线上虚拟展会加线下实体交易会的虚实互补方式,为展会带来充沛的人脉和企业资源,同时也帮助网络客户实现快速发展。

近年来,为推动电商业与会展业融合发展,相关研究提出了各自的观点见解和措施建议。申强等[ 29 ]构建了结合线上信息服务与线下实体服务的“互联网+会展业”供应链创新系统模型,发现其核心是展会服务信息系统平台,应具有产品营销、信息综合、交易评价、投诉索赔等多重功能。刘林艳[ 30 ]通过单案例研究发现,展酷这家会展企业的商业模式转型可分为四个阶段,分别是初创阶段(电商平台)、摸索阶段(大众点评模式)、前行阶段(展览全产业链平台)和清晰阶段(展览综合服务平台)。王绍媛等[ 31 ]认为,除最基本的商品推介与交易功能外,线上展会还应努力拓展功能,将与外贸交易关联较大的金融、保险、知识产权等服务业纳入线上平台,形成足不出户即可完成全部交易的闭环模式。方璐萍[ 18 ]认为,在后疫情时代,应以会展社群营销为切入点,构建线上精准营销—线下体验交流—线上平台交易会展的O2O2O营销模式,从大数据分析精准配对、会展社群平台创建、融媒体价值内容营销、线下活动打造展会主题、线上平台交易等五个方面入手解决原有O2O模式存在的问题。

有研究指出,双线会展作为电商业与会展业深度融合的产物,实体会展与电子商务分别对应双线会展中的线下和线上会展场景[ 10 ]。目前,学界和业界对线上会展与线下会展关系的认知主要可归纳为三种类型:

一是替代型。随着网络技术的进一步发展,具有独特优势的线上会展存在的缺陷将被弥补,可能替代线下会展的存在[ 15 ],甚至可能以电商平台的模式独立存在[ 25 ]。

二是补充型。线上会展与线下会展互为补充,线上会展不会替代线下会展,而是更好地服务于线下会展[ 15,27 ]。这种认知侧重于从线下到线上,线下为主,线上为辅,其实是双线会展的初级模式[ 11,28 ]。

三是融合型。线上会展与线下会展之间不仅是补充关系,而且是互促、互补、互通、互融的关系[ 15,25 ]。双线融合并不简单意味着线上线下同步开展,而是像人体交会于躯干的两条腿那样,是两条交叉线[ 32 ]。

目前,支持第三种认知的人更多,认为电商业和会展业各有缺陷各有优势,不能从简单意义上来讨论谁将取代谁,谁将战胜谁,只有实现两者的互促、互补、互通、互融,才能产生“1+1>2”的双赢效果[ 10 ]。广西国际博览事务局局长王雷指出,单纯做好线上展示是不够的,网站做得再漂亮,内容再丰富,如果与实体展会关联性不强,没有实体展会的支撑,那么电子商务(确切地说是互联网)与实体展会仍然是割裂的,所发挥的作用也会大打折扣[ 10 ]。

然而,现有研究主要通过定性分析和文字阐述对相关问题进行宏观描述和主观说明,并未实证分析会展业与电商业之间的作用关系。与已有研究相比,本研究通过定量的统计分析和宏观的计量模型深入探索现阶段我国会展规模与电商经济之间的影响效应,科学论证电商业与会展业之间的作用关系,弥补了该领域研究的空白,丰富了该领域的理论成果。

(一)模型设定

(二)变量设计

1.核心变量

由于本研究主要关注会展规模与电商经济之间的影响效应,因此包括以下两个核心变量:

(1)电商经济(lnEC)。在现有研究中,一般借鉴韩雷等[ 2 ]的处理方式,把人均快递业务量作为电商经济发展程度的代理变量,但这种方法可能存在一定的度量误差,因此本研究以区域电子商务销售额作为衡量电商经济的指标。其中,由于2013年《中国统计年鉴》没有电子商务销售额相关数据,2012年数据为估计值。

(2)会展规模(lnEQ)。一般而言,现有研究常用展会数量和展会总面积来衡量区域会展规模[ 22,33 ]。本研究选择用展会数量作為会展规模的衡量指标。

2.控制变量

为尽可能减小遗漏变量造成的估计结果偏误,参考相关研究加入以下控制变量[ 1-3,21-22,33-34 ]:

(1)展馆规模(lnVS)。展馆数量和展馆总供给面积都能反映区域展馆规模,本研究以展馆数量作为展馆规模的衡量指标。

(2)旅游吸引(lnTA)。会展业与旅游业关联紧密,本研究用接待入境过夜游客量来衡量区域的旅游吸引力。

(3)人力资本(lnLE)。会展业属于租赁和商务服务业,以租赁和商务服务业城镇非私营单位就业人数作为人力资本的衡量指标。

(4)政府干预(lnGI)。一般用公共财政预算支出占地区生产总值的比重来衡量看得见的手对产业发展的干预程度。

(5)互联网规模(lnIS)。互联网技术是电商经济发展的基础,用互联网上网人数来衡量互联网规模。

(6)产业结构(lnTS)。产业结构升级是经济发展的必要条件,一般用第三产业生产总值占地区生产总值的比重衡量。

(7)教育水平(lnEDU)。知识、人才与地区电商经济发展程度密切相关,本研究用大专及以上教育人口占6岁以上人口比重来表示教育水平。

(8)贸易运输(lnRT)。贸易运输水平对电商经济发展具有重要影响,以铁路、公路、水运合计货运量作为衡量指标。

(三)数据来源

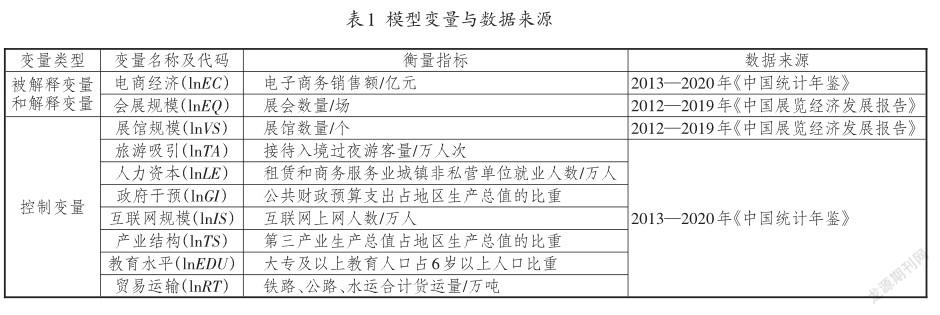

本研究样本为我国30个省市区2012—2019年的省级平衡面板数据。其中,电商经济类和控制变量原始数据来自2013—2020年《中国统计年鉴》,会展规模类原始数据来自2012—2019年《中国展览经济发展报告》。具体参见表1。

(四)描述性分析

本研究两个核心变量电商经济与会展规模的皮尔森(Pearson)相关系数为0.775 9,且在1%的水平上显著,说明电商经济与会展规模之间存在显著正相关关系。各解释变量之间相关系数的绝对值大多低于0.6,且方差膨胀因子(Variance Infla? tion Factor,VIF)小于最大临界值10,说明基本不存在多重共线性。对比表2中各变量的描述性统计结果发现,我国省域电商经济与会展规模均存在两极分化和不均衡的问题。在一些会展业发达的地区其电商经济发展水平也相对较高,且远高于全国平均水平,如上海、广东、北京等;在一些会展业不发达的地区其电商经济发展水平也相对较低,且远低于全国平均水平,如青海、宁夏、甘肃等。

此外,为更加直观地展示电商经济与会展规模之间的相关关系,可以电商经济(lnEC)为横坐标,以会展规模(lnEQ)为纵坐标,用Eviews软件描绘两者间的二维散点图和线性拟合趋势线。具体参见图1。可以发现,电商经济与会展规模初步呈现出比较明显的正向线性拟合关系。不过,这并不能揭示两者间真正的影响效应,仅能为接下来的实证检验提供基本判断和初步参考,因此仍然需要对模型进行实证分析,以便得出更加客观严谨的研究结论。

(一)全样本基准模型回归结果

本研究采用面板普通最小二乘法考察电商经济与会展规模之间的影响效应。表3上半部分分别展示了电商经济对会展规模影响效应的面板混合最小二乘法模型、固定效应模型、双向固定效应模型的全样本基准模型回归结果。由表3列(1)上半部分可以看出,除控制变量旅游吸引(lnTA)、政府干预(lnGI)的回归系数不显著外,其余变量的回归系数在不同的统计水平上具有显著性。由于模型可能存在不随时间变化的个体(省市区)异质性,因此有必要采用固定效应模型进行检验,相关结果参见表3列(2)上半部分。LR检验结果为显著拒绝原假设,说明固定效应模型明显优于面板混合最小二乘法模型。此外,豪斯曼(Hausman)检验结果显著拒绝原假设,可以认为,固定效应模型优于随机效应模型。残差截面相关检验即布鲁什—帕甘(Breush-Pagan)检验结果显示,存在截面相关。在此基础上,为解决个体固定效应模型无法排除的不随时间却随个体而异的变量遗漏问题,进一步采用同时控制个体和时间的双向固定效应模型,并将之作为基准模型。相关结果参见表3列(3)上半部分。其中,电商经济的回归系数不显著,说明电商经济对会展规模不存在显著影响,而控制变量政府干预、展馆规模、人力资本的回归系数均具有不同程度的统计显著性,说明这些因素均对会展规模具有显著正向影响。

表3下半部分分别展示了会展规模对电商经济影响效应的面板混合最小二乘法模型、固定效应模型、双向固定效应模型的全样本基准模型回归结果。固定效应模型估计结果显示,LR检验显著拒绝原假设,说明固定效应模型明显优于面板混合最小二乘法模型。同时,豪斯曼(Hausman)检验结果显著拒绝原假设,可以认为,固定效应模型优于随机效应模型。此外,布鲁什—帕甘(Breush-Pagan)检验结果显示,存在截面相关。三种模型的回归结果显示,会展规模的回归系数均为正,且均在不同统计水平上显著,说明会展规模对电商经济具有显著正向影响。以双向固定效应模型(表3列(3)下半部分)为例,在其他条件不变的情况下,会展规模每提升1%,会正向促进电商经济提高0.171 7%。

综上所述,电商经济对会展规模不存在显著影响,而会展规模对电商经济存在显著正向影响。对此,可利用著名经济学家弗里曼提出的产业创新理论和著名物理学家哈肯提出的协同理论进行初步解释[ 35 ]。电商业与会展业分别处于产业创新发展模式的第一阶段和第二阶段,前者是后者的基礎,后者是前者的升级[ 36 ],只有两者能更好地发挥关联作用和聚集效应并进行深入合作与资源整合时,才能发挥“1+1>2”的协同作用[ 37 ]。正如蜜蜂与花朵的关系所展示的那样,两者的存在均可为彼此的繁衍和生存提供坚实保障[ 38 ]。我们可以把会展业视为蜜蜂,把电商业视为花朵。从经济学角度看,电商业与会展业就像蜜蜂与花朵一样,其行为正是两个不同的系统通过整合创新产生协同效应的结果。但是,处于产业创新发展第二阶段的电商业对处于第一阶段的会展业本身不会产生明显的影响效应。这是因为,会展业这只蜜蜂的生存并非仅仅依靠电子商务这朵花,毕竟电商业出现之前,会展业就已经存在并发展了很长时间。

(二)区域异质性估计结果

我国幅员辽阔,区域发展存在典型的非均衡性和非一致性,各省市区之间存在比较明显的个体差异,前面的变量描述性统计结果也证实了这一点。然而,全样本基准模型回归结果不利于对不同区域的具体情况和地区差异进行比较分析。比如,东部沿海地区经济水平更高,物质基础更好,电商业、会展业发展水平也相对较高,因此有必要考察区域异质性对回归结果造成的影响。本研究根据我国区域划分标准把样本分为东部、中部、西部三大地区③,并分别采用双向固定效应模型进行回归。分地区的基准模型回归结果参见表4。可以发现,东部地区的回归结果与全样本的回归结果基本一致,即电商经济对会展规模没有显著影响,而会展规模对电商经济具有显著正向影响;在中部地区的回归结果中,电商经济的回归系数为负且不具有统计上的显著性,而会展规模对电商经济具有显著负向影响;在西部地区的回归结果中,电商经濟与会展规模之间存在显著的双向正向影响。这说明,无论是电商经济对会展规模的影响效应,还是会展规模对电商经济的影响效应,均存在显著的区域异质性。总体来看,在西部地区电商经济对会展规模具有显著正向影响,在东部和中部地区这种影响效应并不显著;在东部和西部地区会展规模对电商经济具有显著正向影响,且该影响效应东部地区更强,而中部地区则表现为显著负向影响。此外,展馆规模、政府干预、互联网规模、产业结构、贸易运输等控制变量的回归结果也存在不同程度的区域异质性。区域异质性基准模型回归结果表明,各地区电商业与会展业之间的作用关系存在非均衡性,这与各地区经济发展水平、产业发展阶段、市场发育程度不同有关。由于东部地区经济发展水平、产业发展阶段、市场发育程度较高,电商业与会展业之间的作用关系与全样本基准模型回归结果基本一致。而与东部地区相比,中部和西部地区经济发展水平、市场发育程度还存在差距,产业所处的发展阶段也有待进一步提升,因此出现了与全样本基准模型不同的回归结果。

(一)稳健性检验Ⅰ:替换核心解释变量

对于会展规模的衡量指标,除展会数量外,还有不少研究以展会总面积作为会展规模的另外一个主要衡量指标[ 22 ]。对于电商经济的衡量指标,除电子商务销售额外,还可使用电子商务采购额。接下来,本研究分别以展会总面积(lnES)、电子商务采购额(lnEP)作为解释变量会展规模、电商经济新的衡量指标,并使用双向固定效应模型进行稳健性检验。具体回归结果参见表5。由表5可知,电商经济对会展规模依然不具有统计上的显著性,而会展规模对电商经济依然具有显著正向影响。

(二)稳健性检验Ⅱ:格兰杰因果检验

格兰杰因果检验可以通过判断一个变量过去的观测值是否可以预测另外一个变量来判断一个变量的变化是否是另一个变量变化的原因。表6展示了滞后1阶至滞后4阶的格兰杰因果检验结果。检验结果显示,电商经济与会展规模在滞后1阶、2阶、3阶、4阶均存在单向格兰杰因果关系,即电商经济不是会展规模的格兰杰原因,而会展规模是电商经济的格兰杰原因。这说明,电商经济不是会展规模的重要影响因素,但会展规模是电商经济的重要影响因素。该结果从滞后效应视角验证了本研究提出的电商经济与会展规模之间的影响效应。

(三)稳健性检验Ⅲ:动态面板广义矩估计

考虑到会展规模和电商经济的变化具有动态性,且本研究面板数据属于“大N小T”结构,因此采用动态面板处理技术是一个非常好的选择[ 39 ]。在基准模型式(1)、式(2)右侧引入被解释变量会展规模、电商经济的滞后一期项,将之扩展为动态面板数据模型,并采用广义矩估计(GMM)方法进行检验。检验结果参见表7。可以发现,广义矩估计结果合理,且被解释变量滞后项回归系数显著,说明有必要设置动态面板数据模型。同时,解释变量电商经济的回归系数不具有统计上的显著性,而解释变量会展规模的回归系数显著为正,说明基准模型回归结果不依赖于估计方法的变换,稳健性检验结果较好。

(一)结论

1.区域会展规模对区域电商经济具有显著正向影响

三种模型的回归结果显示,会展规模的回归系数均为正,且均在不同的统计水平上显著,说明会展规模对电商经济具有显著正向影响。这意味着,会展业可以对电商业产生比较明显的带动作用,虚拟经济的发展离不开实体经济的支撑,“互联网+”行动计划的实施需要实体产业的支持。

2.区域电商经济对区域会展规模没有显著影响

全样本基准模型回归结果和稳健性检验结果表明,电商经济对会展规模没有显著影响,这可进一步从产业协同创新视角进行初步分析和解释。此外,实证结果还表明,现阶段电商业与会展业的融合发展还不够充分,要真正达到“1+1>2”的双赢效果,还需要进一步推动电商业和会展业的协同创新与深度融合,两者不能相互割裂,相互剥离。

3.我国东部、中部、西部地区电商经济与会展规模的双向影响效应存在区域异质性

其具体表现为,东部和中部地区与全样本基准模型回归结果一致,即电商经济对会展规模的影响效应不明显,而西部地区呈现出显著的正向影响;东部和西部地区会展规模对电商经济均具有显著正向影响,且该影响效应东部地区强于西部地区,而中部地区则呈现出显著的负向影响。

(二)启示

1.重视会展业对电商业的带动作用,加强实体产业对虚拟经济的支撑力度

考虑到区域会展规模对区域电商经济具有显著正向影响,应重视会展业对电商业的带动作用,加强实体产业对虚拟经济的支撑力度。即使在对互联网技术需求急速增长的后疫情时代,也不能忽视传统会展的带动和支撑作用。在未来很长一段时间内,电子商务无法取代实体会展,其中最关键的问题是如何加强会展业对电商业的支撑作用,其核心和主体应该是实体经济而非虚拟经济或者说互联网。未来产业的发展理念是,要在以实体为核心的基础上做好“互联网+”中的“+”[ 10 ]。以会展业为例,有专家预测,未来会展业的新模式可能会以“线下宴会+线下开幕+线上展览”的形式发展[ 11 ]。目前,在实体产业支撑下,“互联网+会展+扶贫”“会展+电商+农业”以及“双线会展”一体化扶贫平台等新兴虚拟产业已经取得初步成效[ 9,40-41 ]。未来,有实体产业支撑的虚拟经济将在脱贫攻坚、乡村振興、贸易流通、现代化经济建设等方面发挥更大作用[ 42 ]。

2.运用新模式、新技术、新场景,推动线上线下深度融合与实体虚拟协同创新

考虑到电商经济对区域会展规模没有显著影响,应运用新模式、新技术、新场景,推动线上线下深度融合与实体虚拟协同创新。电子商务是“流量”平台,但比“流量”更重要的是“留量”[ 14 ],因此单纯利用电商业促进会展业发展的可行性不强,“互联网+实体产业”是更加有效的路径。未来,应着力推动实体会展在前端商品展示和互动交流上平台化优势与电子商务在中后端产品交易和运营管理上平台化优势的相互结合[ 43 ],推动线上线下深度融合与实体虚拟协同创新。以基于电子商务技术的线上会展为例,其目前仍然面临参与体验感不足、商业模式不成熟、社交互动性不强等问题[ 16 ],而这也是某些电商平台存在的问题。因此,无论是线上会展还是电商平台,都不能仅仅停留于商品交易阶段,而是要利用线下展会的多元互动与深度沟通功能,与平台直播、商机配对等线上服务营销新方式结合起来[ 15 ]。比如,借鉴“新零售”的场景式模式,充分运用物联网、人工智能、虚拟现实等先进技术,做好产品和服务的多元化展示,为电商业与会展业、线上与线下、虚拟经济与实体经济赋予新的生命力[ 10,24 ]。

3.采用区域差异化策略引导建立与区域发展特征相匹配的产业融合发展机制

考虑到我国东部、中部、西部地区电商经济与会展规模之间影响效应的区域异质性,应采用区域差异化策略引导建立与区域发展特征相匹配的产业融合发展机制。由于各地产业发展阶段、市场发展程度不同,目前无论是会展业还是电商业,全国各地都存在两极分化和不均衡的问题。为进一步解决这些问题,需要采用区域差异化策略引导建立与各自匹配的产业融合发展机制,精准推动会展业与电商业融合发展。比如,对于产业发展阶段不同的地区,可采用因地制宜的差异化战略,引导头部地区积极帮助尾部地区,分享发展经验,共享产业技术,协调多个区域共建由政府、行业组织、上下游企业等多方组成的融合发展联盟,实现多地区、多主体、多产业跨界融合与协调发展[ 15 ];可仿照都市经济圈发展模式,结合各地产业资源优势,打造适应时代背景与行业需求的融合发展机制[ 44 ]。

注释:

①在中国国际贸易促进委员会发布的《中国展览经济发展报告》中,各省市区会展规模类数据仅从2012年更新至2019年,因此本研究数据时间范围为2012—2019年。

②中国国际贸易促进委员会发布的《中国展览经济发展报告》未收录我国香港、澳门、台湾地区数据,而西藏自治区存在数据缺失的年份较多,故未予以使用。

③东部地区包括北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省市;中部地区包括安徽、河南、湖北、湖南、内蒙古、河北、山西、吉林、黑龙江、江西10个省区;西部地区包括四川、重庆、广西、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、新疆、宁夏10个省市区,不包括西藏自治区。

参考文献:

[1]张磊,韩雷.电商经济发展扩大了城乡居民收入差距吗?[J].经济与管理研究,2017,38(5):3-13.

[2]韩雷,张磊.电商经济是效率和公平的完美结合吗[J].当代经济科学,2016,38(3):80-90,127.

[3]贾铖,夏春萍.我国区域电子商务发展的动态演进与聚敛分析[J].统计与决策,2021,37(3):85-89.

[4]罗秋菊,庞嘉文,靳文敏.基于投入产出模型的大型活动对举办地的经济影响——以广交会为例[J].地理学报,2011,66(4):487-503.

[5]蔡婕萍,许和连.上海市涉外会展对外向型经济发展影响分析[J].华东经济管理,2013,27(8):1-5.

[6]刘婷,符纯洁,韩雷.中国城市会展产业发展水平影响因素的实证研究[J].统计与决策,2011(9):106-109.

[7]靳文敏,罗秋菊.城市会展业资金类政策传播研究——以广州、深圳、东莞为例[J].旅游学刊,2012,27(1):101-110.

[8]倪庆萍.电子商务环境下网络会展的创新发展[J].商业研究,2009(1):211-213.

[9]童瑶,刘桐,杨龙灿.“双线会展”一体化扶贫平台建设研究[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2021,18(4):36-39.

[10]裴超.会展识途——解析“十四五”时期中国会展业面临的机遇与挑战[J].中国会展,2021(3):26-33,12.

[11]付曉.重新理解双线融合——我和中国银河会展中心CEO,聊了聊会展未来的样子[J].中国会展,2021(5):49-50,48.

[12]龚紫娟.“网展贸”支持下杭州跨境电商综试区发展的新路径[J].对外经贸实务,2021(1):29-32.

[13]王雷. OMO:会展业双线融合新思考[J].中国会展,2018(9):72-74.

[14]周景龙.当需求驱动会展数字化创新该如何做?[J].中国会展,2021(3):20.

[15]李知矫.“后疫情时代”会展业将发生哪些变化?[J].中国会展,2020(9):28-37.

[16]朱静雯,姚俊羽.后疫情时代数字文化产业新业态探析[J].出版广角,2021(3):16-20.

[17]李知矫.成都市开建首个双线智慧会展平台[J].中国会展,2020(7):18.

[18]方璐萍.后疫情时代会展社群营销O2O2O模式研究[J].海南师范大学学报(社会科学版),2021,34(2):94-103.

[19]郝宇彪,刘江汇.贸易博览会对中国贸易发展的影响机制分析——基于平台经济理论视角[J].社会科学,2019(8):46-56.

[20]孟凡胜,宋国宇,井维雪.会展业发展的影响因素及对城市经济影响的实证研究[J].技术经济,2012,31(4):32-37.

[21]刘长庚,张磊,韩雷.中国电商经济发展的消费效应研究[J].经济理论与经济管理,2017(11):5-18.

[22]罗秋菊,罗倩文.中国省域展览业与经济相关关系及其空间溢出研究[J].地理科学,2016,36(11):1 729-1 735.

[23]李凌.平台经济发展与政府管制模式变革[J].经济学家,2015(7):27-34.

[24]李知矫.展会新零售[J].中国会展,2018(19):30-33.

[25]裴超,孟楠.科技赋能:会议视域下双线融合模式探究[J].中国会展(中国会议),2020(18):52-57.

[26]王宝义.中国电子商务网络零售产业演进、竞争态势及发展趋势[J].中国流通经济,2017,31(4):25-34.

[27]李曼.会展中心实施电子商务的优势与策略[J].财经问题研究,2008(12):101-104.

[28]庾为,刘梦迪.基于电子商务的“线上+线下”会展模式研究[J].江苏商论,2010(11):44-46.

[29]申强,王军强,徐莉莉,等.会展服务供应链创新设计与系统构建——基于“互联网+”和“云”计算角度[J].商业经济研究,2017(24):175-177.

[30]刘林艳.互联网驱动的展览业商业模式创新[J].中国流通经济,2018,32(9):74-84.

[31]王绍媛,秦煜浛.新冠肺炎疫情下中国进出口商品交易会的新举措与新思路[J].国际贸易,2020(12):67-74.

[32]郑路逸.双线会展究竟是平行线还是交叉线?[J].中国会展,2021(3):20.

[33]刘震,楼嘉军.中国城市展览业发展状况评价[J].城市问题,2018(6):51-60.

[34]李铁成,刘力.区域间投入产出模型(IRIO)的我国会展业经济影响分析[J].旅游学刊,2014,29(6):34-45.

[35]顾菁,薛伟贤.高技术产业协同创新研究[J].科技进步与对策,2012,29(22):84-89.

[36]刘明宇.产业创新模式升级与创新竞争[J].社会科学, 2009(4):50-56,188.

[37]赖茂生,闫慧,叶元龄,等.内容产业与文化产业整合与协同理论和实践研究[J].情报科学,2009,27(1):12-16,25.

[38]任海军,曹盘龙,王国富.生态经济与文化产业协同发展机理探究——以甘肃省为例[J].甘肃社会科学,2012(3):183-186.

[39]赵磊.旅游发展与经济增长——来自中国的经验证据[J].旅游学刊,2015,30(4):33-49.

[40]宫玉琪,邢亚玲,李倩.电商扶贫模式的现状、问题与优化策略[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2021,18(1):18-22.

[41]舒辉,胡毅.产业互联网驱动下的农业物流生态圈协同理论体系[J].中国流通经济,2021,35(4):26-37.

[42]周丽群.新常态下我国内贸流通发展特点与政策建议——全国内贸专家座谈会综述[J].中国流通经济,2015,29(3):17-23.

[43]林英泽.电商平台规则与共享经济发展[J].中国流通经济,2018,32(1):85-92.

[44]刘雅祺.直播背景下线上会展的功能形式探析[J].商业经济,2020(7):97-98,103.

责任编辑:陈诗静

E-commerce Economy and Exhibition Scale

——the Empirical Evidence from China

Research Group

(Tourism School,Sichuan University,Chengdu 610064,Sichuan,China)

Abstract:As the business form under the platform economy,e-commerce and exhibition industry have both connection and difference. With the development of high and new technologies and the COVID-19 epidemic,the e-commerce and exhibition industry are transforming from mutual competition to integration and complementarity. In order to better understand the relationship between e-commerce and exhibition industry,promote the transformation and upgrading of exhibition service mode and the innovative development of double- line integrated business form,and stimulate the integrated development of ecommerce and exhibition industry,the authors use the panel data of 30 provinces in China from 2012 to 2019 to construct an econometric model and carry out an empirical analysis and robustness test on the interaction effect between the exhibition scale and e-commerce economy at the national and regional perspective. From the national perspective,the exhibition scale has a significant positive impact on the e- commerce economy,but the e- commerce economy has no significant impact on the exhibition scale. From the regional perspective,there is regional heterogeneity in such three regions as the central,eastern and western China. Specifically,the e-commerce economy in the western region has a significant positive impact on the exhibition scale,while this effect is not obvious in the eastern and central region;the exhibition scale in eastern and western region has a significant positive impact on the e-commerce economy,and this effect is stronger in the eastern region than in the western region;and in the central region,this effect is significant negative. In the post-epidemic era,in order to better promote the integrated development of e-commerce and exhibition industry,we should,first,attach importance to the role of the exhibition industry in leading the development of e- commerce,and strengthen the support of real economy for the virtual economy;second,we should use new models,new technologies and new scenarios to promote the in-depth online and offline integration and the coordinated innovation of real and virtual economy;and third,we should adopt regional differentiated strategies to establish an industrial integration development mechanism matching the characteristics of regional development.

Key words:e-commerce economy;exhibition scale;online and offline integration;double-lineexhibition